愛、死亡與音樂:W.H.奧登的詩意世界 - 《華爾街日報》

Brad Leithauser

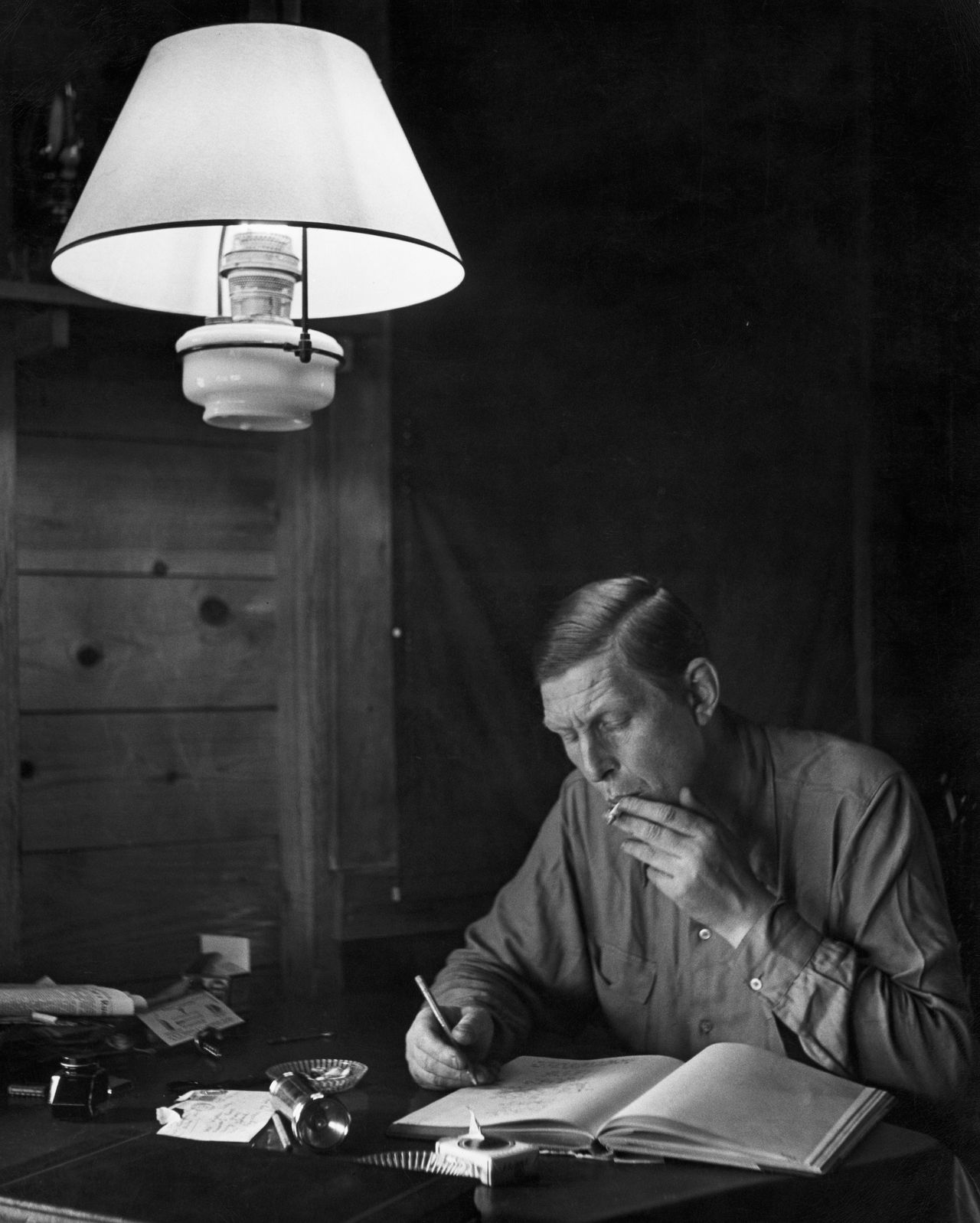

W.H. 奧登約1946年在紐約火島家中創作詩歌。圖片來源:傑裏·庫克/Corbis/Getty Images在他那才華橫溢、影響深遠的一代詩人中,他絕非唯一的名家。但關於其才華本質與真實性的爭議,卻始終如影隨形。即便是推崇者之間,對他不斷求變的詩風價值也眾説紛紜。

W.H. 奧登約1946年在紐約火島家中創作詩歌。圖片來源:傑裏·庫克/Corbis/Getty Images在他那才華橫溢、影響深遠的一代詩人中,他絕非唯一的名家。但關於其才華本質與真實性的爭議,卻始終如影隨形。即便是推崇者之間,對他不斷求變的詩風價值也眾説紛紜。

友人們親切稱他威斯坦——這些數量可觀且忠實的摯友,多是藝術界的翹楚。而對那些虔誠又常感困惑的讀者,他是W.H.。1907年生於約克郡,作為醫生之子與英國國教牧師之孫,威斯坦·休·奧登1928年從牛津畢業時,已是全國矚目的文學新星。儘管晚年自嘲運動神經遲鈍得可笑,他的文學生涯卻起步迅猛。

他性情温和、熱愛生活、治學嚴謹、恪守原則,在眾多領域展現出驚人的淵博學識。直至1973年66歲辭世前,他始終保持着高產而多元的創作。近年來普林斯頓大學出版社為其作品全集(含詩歌、戲劇、歌劇劇本、散文)注入了新生。由其文學執行人愛德華·門德爾森編纂的兩部全新詳註版詩集,完整收錄了全部詩作。這標誌着十卷本奧登全集的竣工——所有卷冊皆由門德爾森主持編校,他對這些浩繁材料的駕馭力,在當代學界已成傳奇。

鑑於奧登作品的廣度,人們對他進行概括時總是小心翼翼。但或許他最引人注目的特質在於其觀點或性格的始終如一。幾十年來,他的風格發生鉅變;詩歌結構不斷革新;態度與題材頻頻轉向。但當你閲讀他1930年代的詩作時,會驚歎年輕時的奧登如此具有奧登特質;而讀到他70年代風格迥異的作品時,又會再次驚歎晚年的奧登依然保持着鮮明的奧登印記。這其中穩定呈現的,是比風格、結構或題材更為本質的東西——英語詩歌漫長畫卷中最迷人的精神氣質之一。

他最具吸引力的特質之一是對真實性問題近乎苛刻的思辨。諸如真理、真實與謊言這類詞彙在其詩行中反覆出現令人驚歎。他因懷疑詩句的真誠性而忍痛刪棄了許多摯愛的詩節。在哀嘆戰爭爆發的《1939年9月1日》中,他曾宣告"我們必須彼此相愛,否則就會死亡"。但奧登經深思後認定愛並不能戰勝死亡,於是將詩句改為"我們必須彼此相愛然後死亡"。雖然更準確了,可整首詩的構思是否仍存在某種浪漫浮誇——用他愛用的貶義詞來説就是愚蠢?最終他不僅刪去詩節,更廢棄了全詩。

奧登常偏愛宣言式語調(他有一部作品名為《演説家》),即便他同時憂慮宣言正是騙子、惡棍與暴君的天生工具。在《作曲家》中,他談及音樂作為藝術形式的不可褻瀆性:音樂或許平庸浮誇或甜膩,但絕不虛偽。它保持着文字永遠無法企及的純粹。這種緊張的對立關係貫穿其創作生涯——在公共參與領域(所有宣言都值得懷疑)與美好卻難以持存的超然境界之間不斷拉扯。

沒有哪位英語詩人比奧登更富有成效地涉足音樂領域。他經常與本傑明·布里頓合作,併為伊戈爾·斯特拉文斯基共同創作了歌劇劇本《浪子的歷程》。他與切斯特·卡爾曼合作翻譯了莫扎特歌劇《魔笛》的劇本。在其整個職業生涯中,他創作了被他謙稱為“歌曲”的作品——那些具有複雜創新音樂性的輕鬆詩篇。

總體而言,我認為他的歌曲創作是其巔峯成就。這些作品被精心收錄在門德爾松另一本更精簡的集子《某晚我外出時:歌謠、搖籃曲、打油詩及其他輕鬆詩篇》(1995年)中。書中許多精彩段落都植根於民謠的和聲韻律:

冰川在碗櫥裏叩響,

沙漠在牀上嘆息,

而茶杯的裂縫延展成

通往冥界的幽徑。

又如:

在遙遠的彼方,龐大

馴鹿羣正穿越

綿延數里的金色苔原,

寂靜而迅捷。

少年時初遇這些馴鹿詩句,我便陷入持續半個世紀未褪的魔咒。它們當然並非血肉之軀。奧登天性非自然界的敏鋭觀察者——不及瑪麗安·摩爾或伊麗莎白·畢肖普——他想象中穿越的風景常是堆滿圖騰與護符的圍場,滿載夢幻的魔法印記。

正如這些四行詩所示,他常以日常語言召喚魔力。此處唯一傳統意義上的“魔幻”詞彙是金色,僅此一詞便維繫了整個咒語的魔力。若替換為更冷峻的詞語(極地、苔原的、風化的、密佈的),我們魔法師的鹿羣便會瞬間消逝。

奧登的誕生大致與里程碑式的《牛津英語詩選,1220-1900》同期,這部由亞瑟·奎勒-庫奇爵士編纂的詩集雖非英語詩歌選集的先河,但其試圖全景式清晰呈現近七百年詩歌演變的野心,昭示着某種新氣象。

這種氣象指向了奧登這類詩人——在其創作生涯的某一階段,可見他演繹古盎格魯-撒克遜詩體的變奏;另一時期又鑽研伊麗莎白時代詩風;再到後來則與亞歷山大·蒲柏及典雅的奧古斯都時期詩人對話。沒有哪位英語詩人能像他這般,在如此多樣的詩體結構中游刃有餘,或喚醒語言中如此多先祖的聲音。且始終保持着蓬勃的青春氣息。奧登的創作生涯構成了英語文學史上絕無僅有的奇觀:他將整個英語詩歌格律體系化作了個人遊樂場。

他以相似的態度對待《牛津英語詞典》——這部在其職業生涯初期出版的十卷本鉅著。於他而言,這座 sprawling 的語言宮殿是年輕語言王子可以自在探索的領地,不僅駐足於正殿,更流連於各處偏廈。他痴迷於語言的邊緣地帶,鍾愛富含方言色彩的詞彙:snudge(蜷縮)、tift(微恙)、glunch(陰沉)、hirple(跛行)。更熱衷於將熟詞置於陌生語境:誰能料到dear(珍視)、digit(撥弄)、odd(區別)、*abrupt(突然説)*竟能作動詞?《牛津英語詞典》常為這類詞性轉換提供歷史依據,若無先例,他便欣然自鑄新詞。

他的創造力與這位既崇尚高雅辭藻又熱愛低俗打油詩的忠實信徒的非凡才華相得益彰。他為世紀巨匠(如葉芝、弗洛伊德)創作輓歌,也莊嚴地紀念了一隻僅活了兩年的貓。他既歌頌祈禱,也讚美排便之樂(從兩者彎腰的姿態中察覺到一種身體上的共通聯繫)。

他也書寫愛情。他譜寫了英語中一些偉大的同性戀抒情詩,但其重點通常在於普世性,超越性別或取向(“我親愛的,將你沉睡的頭/倚靠在我不可信賴的人類臂膀上”)。但他同樣動人地描繪了孩子對神聖物品——玩具、工具——的痴迷,這些物品似乎承諾能解開生命之謎。還有晚年才獲得的自我之愛,也被他優美地呈現。在他最後一批詩作中,我最愛的一首裏,他獨自躺在牀上:

此刻你撫弄着

近乎女性化的肉體

帶着倔強的滿足,

想象自己

純潔無瑕且自給自足,

蜷縮在自我的巢穴中……

奧登在自畫像中可能苛刻自省,但此處不然。看到詩人遲來地給予自己那份我們本會欣然獻上的愛,令人心頭一暖。

萊特豪瑟先生的最新著作是《韻之屋:詩歌的建築》。

刊載於2022年8月13日印刷版,標題為《語言王子》。