美國給予我父親的——以及他的回饋 - 《華爾街日報》

Jon Hilsenrath

在9月18日PBS首播的新肯·伯恩斯紀錄片《美國與大屠殺》中,約瑟夫·希爾森拉特含淚描述初見自由女神像的場景令人動容。1941年9月一個霧濛濛的早晨,11歲的猶太難民站在塞爾帕·平託號甲板上駛近埃利斯島,被迫與父母分離的他已在躲避納粹的法國孤兒院輾轉兩年。八十年後回憶那個瞬間,他仍為初見自由象徵時的震撼心潮澎湃。

伯恩斯的影片尖鋭叩問美國移民政策。這個自詡為包容大熔爐的國度,其移民接納史卻充滿矛盾衝突。《美國與大屠殺》詳盡記述1930-40年代,絕望的猶太難民如何在美國遭遇移民壁壘與公眾偏見。

關於這種矛盾的深層解讀,正藏在約瑟夫·希爾森拉特八十年前下船後的故事裏。這個由伯恩斯、琳恩·諾維克和莎拉·博茨坦聯合執導的三集紀錄片未涉及的內容,作為希爾森拉特的女兒,我深知其中深意。

父親的經歷印證了伯恩斯的核心理點:美國從未對猶太移民敞開大門,尤其在入境這一關鍵環節。但歷史證明,當約瑟夫·希爾森拉特獲得機會後,美國成就了他,他也回饋了美國——這個案例具有深遠意義。

1938年德國巴特克羅伊茨納赫的希爾森拉特一家。從左至右:約瑟夫、抱着嬰兒歐內斯特的安娜、以色列和蘇珊。圖片來源:希爾森拉特家族1939年9月,以色列·希爾森拉特與妻子安娜設法讓大兒子約瑟夫和10歲的女兒蘇珊乘火車偷渡出納粹德國,前往巴黎投奔遠房表親。隨後以色列在另一位表親幫助下輾轉抵達美國,並不斷懇求美國官員批准妻子安娜與幼子歐內斯特前來團聚。1940年2月,孤身處於險境的安娜帶着嬰兒乘火車抵達意大利熱那亞,登上曼哈頓號郵輪成功逃離。當1940年5月納粹入侵巴黎時,滯留在當地的約瑟夫和蘇珊成為孤兒,這個家庭至此支離破碎。

1938年德國巴特克羅伊茨納赫的希爾森拉特一家。從左至右:約瑟夫、抱着嬰兒歐內斯特的安娜、以色列和蘇珊。圖片來源:希爾森拉特家族1939年9月,以色列·希爾森拉特與妻子安娜設法讓大兒子約瑟夫和10歲的女兒蘇珊乘火車偷渡出納粹德國,前往巴黎投奔遠房表親。隨後以色列在另一位表親幫助下輾轉抵達美國,並不斷懇求美國官員批准妻子安娜與幼子歐內斯特前來團聚。1940年2月,孤身處於險境的安娜帶着嬰兒乘火車抵達意大利熱那亞,登上曼哈頓號郵輪成功逃離。當1940年5月納粹入侵巴黎時,滯留在當地的約瑟夫和蘇珊成為孤兒,這個家庭至此支離破碎。

定居華盛頓後,以色列通過民間救援機構尋找孩子們。接下來發生了一系列生死一線的驚險事件:孩子們與納粹士兵的可怕遭遇、父母向國務院發出的絕望求救電報、約瑟夫在逃亡前夜發現船票被盜的絕望時刻。

“我收不到你們的任何信件,“蘇珊曾在信中寫道,“你們過得不好嗎?“她還在信中提到很慶幸法語老師不會打女生。

1941年9月全家團聚時,希爾森拉特家族從文件上看極可能淪為政府監護對象。約瑟夫記憶中的母親曾是位活潑慈愛的女性,會為他唱德語搖籃曲,每週五晚讓廚房飄滿新鮮麪包的香氣。而兩年後重逢時,安娜已判若兩人——時而僵直昏沉,時而狂暴發作。這位拯救了孩子的母親,餘生大部分時間都在華盛頓聖伊麗莎白精神病院(專收治重症精神患者的公立醫院)度過。

伊斯雷爾·希爾森拉特最初不會説英語,只有八年級的教育水平。在德國時,他曾在萊茵蘭一個名為巴特克羅伊茨納赫的迷人小鎮經營一家小亞麻布店,後被納粹強行關閉。初到美國時他一無所有,妻子急需幫助,還有三個孩子要獨自撫養。起初他靠從汽車後備箱賣雞蛋為生。經過長夜檢查雞蛋是否有血斑和其他缺陷後,他會為孩子們準備鮮榨橙汁,迎接每個嶄新的早晨。

少年時代的約瑟夫每天上學前在街角賣報紙。他攢夠零錢買了輛自行車,得以直接送晨報到户。其餘硬幣都用來貼補家用。有次約瑟夫偷偷存下部分收入想買棒球手套——這個具有文化融入意味的舉動,卻因浪費錢財遭到父親震怒。

父子間還有更多衝突。約瑟夫想參加高中田徑隊,但伊斯雷爾因週六比賽與猶太安息日衝突而禁止。經歷家族磨難後約瑟夫難以接受宗教;而對伊斯雷爾而言,對上帝的信仰是凝聚家庭的力量源泉。

約瑟夫協助父親開辦小雜貨店,白天工作夜間就讀喬治華盛頓大學,耗時六年才畢業。部分動力源於恐懼——若不接受教育,他終將成為馬里蘭州鄉間的養雞户,就像那些賣雞蛋給父親的人。在校經營店鋪期間,他還自願加入美國陸軍預備役,後轉入海岸警衞隊預備役。

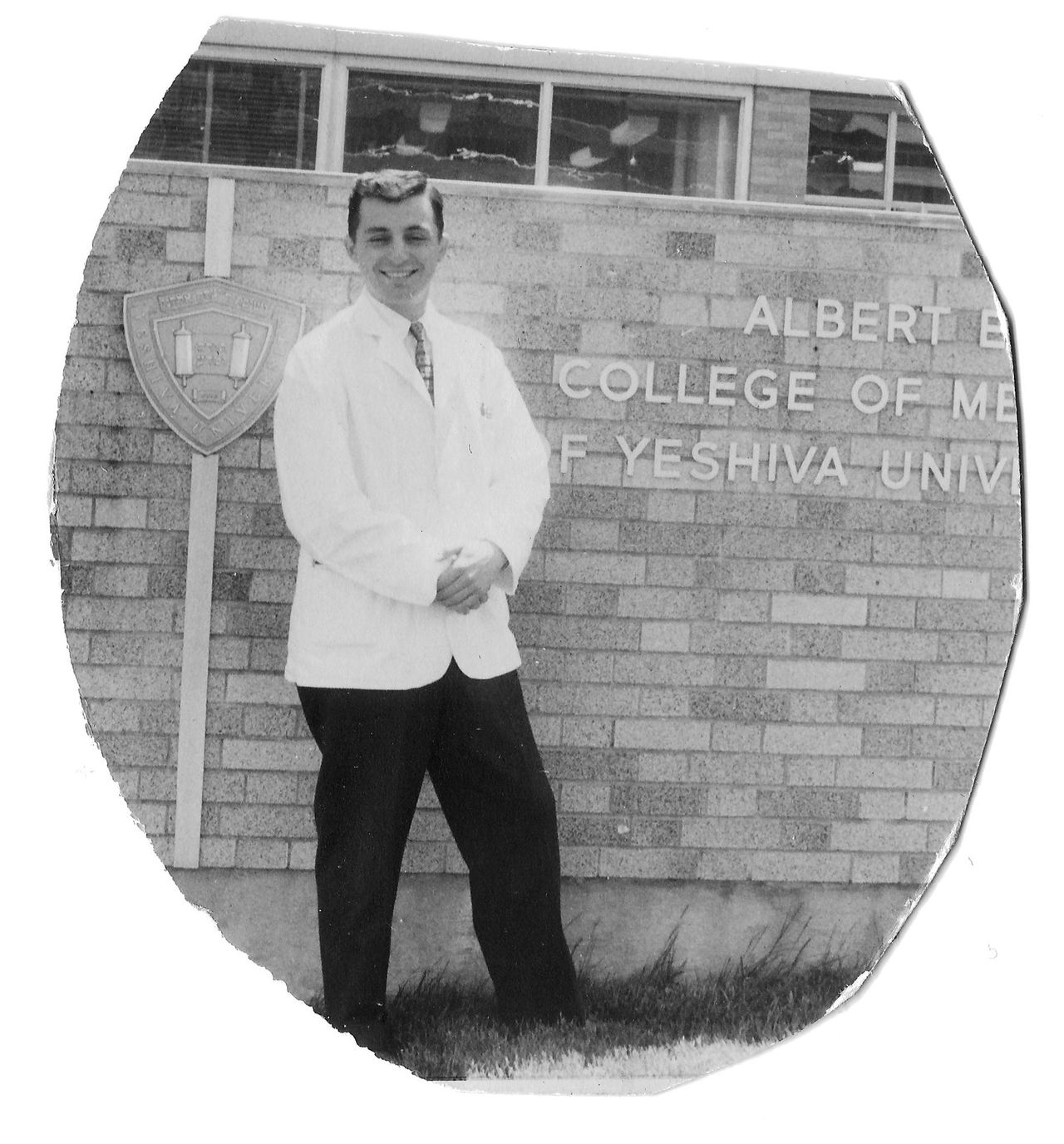

一路走來,約瑟夫萌生了當醫生的念頭。當時面臨兩個難題:一是1950年代美國許多醫學院對猶太裔學生設有錄取配額限制;二是他身無分文。最終他被葉史瓦大學新成立的阿爾伯特·愛因斯坦醫學院首屆班級錄取。入學時他比大多數同學年長。為節省零錢,他從不乘坐公共汽車。

1955年就讀醫學院時的約瑟夫·希爾森拉特。圖片來源:希爾森拉特家族直到1957年——抵美16年後——父親才意識到自己前途光明。他以優異成績完成醫學院第一年學業,並開始與醫學院招生辦工作的年輕姑娘伊萊恩約會。初次約會他帶她乘坐史坦頓島渡輪遠眺自由女神像,兩人分食了一個熱狗。

1955年就讀醫學院時的約瑟夫·希爾森拉特。圖片來源:希爾森拉特家族直到1957年——抵美16年後——父親才意識到自己前途光明。他以優異成績完成醫學院第一年學業,並開始與醫學院招生辦工作的年輕姑娘伊萊恩約會。初次約會他帶她乘坐史坦頓島渡輪遠眺自由女神像,兩人分食了一個熱狗。

父親與伊萊恩結為連理,後來成為心臟科專家,在醫學革命前沿開創事業。他探索運用新型成像技術、動脈搭橋術和支架植入術,從心臟病魔手中拯救了數千生命。

他的妹妹蘇珊(亦在伯恩斯紀錄片中出鏡)後來成為馬里蘭州教師,教授英語等多門課程。退休後她在華盛頓特區美國大屠殺紀念館擔任講解員,現年93歲的她仍是該館演講團成員。歐內斯特則成為美國宇航局研究臭氧層的氣候科學家。2003年哥倫比亞號航天飛機執行最後一次致命飛行時,機上搭載着歐內斯特·希爾森拉特的研究項目。

以色列和安娜·希爾森拉特——貧窮、未受過教育,飽受戰爭與種族滅絕暴行摧殘——育有10個孫輩,個個都受過大學教育。這些孫輩又養育了23個子女。後裔中包括四名醫生、兩名舞蹈家、兩位作家、兩名和平隊志願者、一名小學教師、一名士兵、一位氣候科學家、一位神經科學家、一位環境工程師、一名計算機程序員、六名大學運動員,以及其他從事健康、金融、企業管理、技術和安全領域工作的人。蘇珊的孫子馬修·羅賓遜是傳染病專家,曾在約翰霍普金斯大學醫學院抗擊新冠疫情的前線工作。

他們總共繳納了數千萬美元的税款。他們來自各種政治派別,包括持槍的保守派和舉着標語的進步派。將他們聯繫在一起的是家庭,以及對以色列·希爾森拉特最初對這個新國家許下的承諾的共同奉獻——在和平中有意義地生活。

“我必須非常感激,“約瑟夫在伯恩斯的紀錄片中談到他的父親時説。“沒有他,我們永遠無法成功。”

這個家庭故事引人注目的是,它實際上一點也不引人注目。它與廣泛、長期的移民模式緊密契合,這些模式似乎在今天的美國仍然在發揮作用。

斯坦福大學經濟學教授蘭·阿布拉米茨基和普林斯頓大學經濟學教授利亞·布斯坦在他們2022年的著作《黃金街道:美國移民成功的未述故事》中,通過Ancestry.com研究了數百萬個家族史。他們發現,與任何種族的本土出生的窮人相比,貧窮移民的子女更有可能從國民收入分配的底層躍升至中產階級。移民比本土出生的美國人更不容易犯罪,他們的子女能迅速融入社會。

阿布拉米茨基和布斯坦教授研究了兩次主要的移民潮,一次是從19世紀末到20世紀初的歐洲移民,另一次是自20世紀70年代以來的拉丁美洲和亞洲移民。兩者都遵循了相同的經濟和社會模式。然而,隨着每次移民潮的到來,當外國出生人口接近總人口的14%時,本地人對移民的抵制情緒就會增長。彷彿當新移民達到七分之一的比例時,這個國家對新來者的容忍度就達到了飽和點。

他們的研究表明,如今的新移民中包括許多像以色列和安娜·希爾森拉特及其後代這樣的人。

2022年,約瑟夫·希爾森拉特在布魯克林的一家雜貨店。照片:伊蘭·哈扎姆我父親現在已經92歲了。他最近從一次新冠病毒感染中康復,那次感染讓他骨頭疼痛、胸口不適。他獨自一人住在曼哈頓下城,卧室可以俯瞰哈德遜河和自由女神像的壯麗景色。每天早上醒來,他都會看着這位女士,她堅定地站在被海水沖刷的島嶼上,然後數算自己的福氣。有時他也會輕聲對我母親伊萊恩説幾句話,她在15年前因乳腺癌去世。

2022年,約瑟夫·希爾森拉特在布魯克林的一家雜貨店。照片:伊蘭·哈扎姆我父親現在已經92歲了。他最近從一次新冠病毒感染中康復,那次感染讓他骨頭疼痛、胸口不適。他獨自一人住在曼哈頓下城,卧室可以俯瞰哈德遜河和自由女神像的壯麗景色。每天早上醒來,他都會看着這位女士,她堅定地站在被海水沖刷的島嶼上,然後數算自己的福氣。有時他也會輕聲對我母親伊萊恩説幾句話,她在15年前因乳腺癌去世。

每天早上,他慢慢地走到廚房,給自己榨一杯新鮮的橙汁。然後他會讀早報《華爾街日報》,接着轉向電腦,在那裏他的一天都在進行股票交易,這是他20年前從醫學界退休後開始的工作。他喜歡玩期權市場。這很冒險,但他能應對風險,而且這能讓他的頭腦保持敏鋭。

約瑟夫·希爾森拉特來到這個國家並非為了無所事事地閒坐,即便92歲高齡,他依然未曾懈怠。

喬恩·希爾森拉特為《華爾街日報》撰寫經濟與金融類文章。他的首部著作《耶倫:引領動盪時代的開拓性經濟學家》將於11月1日由哈珀柯林斯出版社出版。

致信 喬恩·希爾森拉特,郵箱:[email protected]