《索爾·貝婁的冒險》書評:文學界的女性之友 - 《華爾街日報》

John Anderson

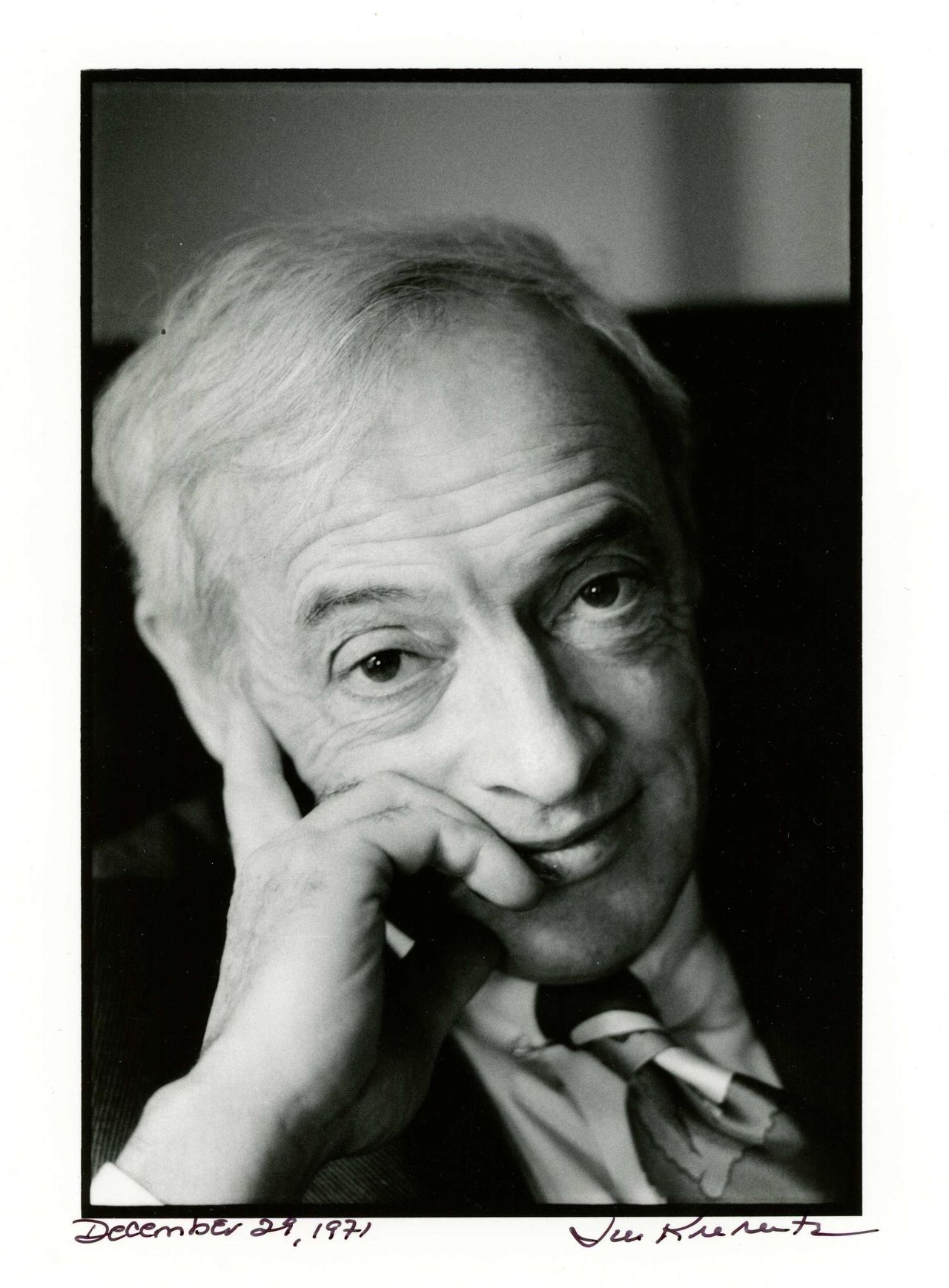

索爾·貝婁,1971年攝影:吉爾·克萊門茨/PBS“女人想要什麼?”索爾·貝婁筆下不朽的摩西·赫索格問道,“她們吃綠色沙拉,卻飲人血。”讀到這句話,相當一部分讀者可能會把《索爾·貝婁的冒險》從他們的待讀清單上劃掉。這很不幸。除了是長期播出的《美國大師》系列中更具詩意和挑釁性的一集外,它實際上可以引發一場爭論:它問道(如果不是非常明顯的話),為什麼這位諾貝爾獎得主成為了美國文學中被較為忽視的偉大作家之一?

索爾·貝婁,1971年攝影:吉爾·克萊門茨/PBS“女人想要什麼?”索爾·貝婁筆下不朽的摩西·赫索格問道,“她們吃綠色沙拉,卻飲人血。”讀到這句話,相當一部分讀者可能會把《索爾·貝婁的冒險》從他們的待讀清單上劃掉。這很不幸。除了是長期播出的《美國大師》系列中更具詩意和挑釁性的一集外,它實際上可以引發一場爭論:它問道(如果不是非常明顯的話),為什麼這位諾貝爾獎得主成為了美國文學中被較為忽視的偉大作家之一?

“我不是一個社會服務機構,”在阿薩夫·加萊的紀錄片中,貝婁在一次電視採訪中微笑着説道,紀錄片的標題呼應了貝婁的突破性作品《奧吉·馬奇歷險記》(1953年)。儘管作家指的是他生活中的眾多女性(以及他的藝術),但他可能是在談論原初覺醒,那種“極端主義崇拜”,他在2005年去世前就感覺到這將對他的文學產生影響。貝婁在經典意義上是一個保守派,但他是種族主義者嗎?是厭女者嗎?更重要的是,有哪位小説家是“社會服務機構”嗎?

“這種厭女症的想法與文學無關,”作家馬丁·艾米斯,貝婁的密友,在節目中説道。“有許多偉大的厭女症作家。還有厭世作家。”然而,被迫接受採訪的薩爾曼·魯西迪、斯坦利·克勞奇、菲利普·羅斯、凱蒂·羅伊夫、學者哈娜·維爾瑟-內舍爾和露絲·維斯,甚至小説家查爾斯·約翰遜(他在《賽姆勒先生的行星》中對令人震驚的肖像描寫有所退讓)所持的立場,與評論家們自《哈克貝利·費恩歷險記》以來對美國文學的看法相同:利用社會弊病來描繪社會弊病的作家,並不一定就是社會病態的。

但貝婁不僅是個挑釁者,還是位連環丈夫,更是個未被自身盛名所矇蔽的人。當他在電視演播室面對狂熱的觀眾時,那抹微笑彷彿在問:“你們中有多少人真正讀過我的書?“1976年獲得諾貝爾文學獎後,他曾享受過街頭被認出的感覺——直到這種關注變得令他厭煩。“後來他只希望所有人都別打擾他工作,“兒子丹尼爾説,“包括我。而他對我的態度已經比對大多數人友善多了。”

貝婁經歷過五次婚姻。其遺孀珍妮絲·弗裏德曼-貝婁在四十歲出頭時,為時年84歲的作家誕下女兒。加拉伊先生採訪了貝婁的多位配偶和相關專家,包括其官方傳記作者扎卡里·裏德。最親近的人似乎原諒了貝婁的一切——包括他在自傳體小説中對前妻們的背叛(連阿米斯先生都不得不承認貝婁"很魔鬼”),這既證明了貝婁的才華,或許也印證了他的魅力。當被問及父母是否應該維持婚姻時,索爾與首任妻子安妮塔·戈什金之子格雷戈裏·貝婁直接否定:“他後來那五六本關於婚姻失敗的小説,要是沒離婚根本寫不出來。這問題不成立。”

“他可不是什麼好人,“菲利普·羅斯笑着説,“當小説家就別想兼顧名聲。“在封筆之作《拉維爾斯坦》中,貝婁公開了摯友、《美國精神的封閉》作者艾倫·布盧姆的同性戀身份;鬱郁不得志的詩人德爾莫·施瓦茨則成為《洪堡的禮物》中受挫作家馮·洪堡·弗萊謝爾的原型。據裏德透露,臨終前貝婁曾自問究竟是個正派人還是混蛋("‘混蛋’是貝婁的口頭禪,“他補充道,“誰都不想當混蛋”)。即便裏德可能也會承認貝婁兩者兼具,但這位作家無疑是個精彩的研究對象。