為何“聰明”的政黨從不吸取教訓——《華爾街日報》

Barton Swaim

本世紀美國政治最顯著的變化是選民按教育背景分化。民主黨日益成為受過教育的城市精英政黨;共和黨則屬於白人工人階級。雙方爭奪的焦點是郊區及少數族裔選民。後者目前仍主要支持民主黨,但該黨的社會政策激進主義正將他們推向共和黨。擁有高學歷的選民傾向於民主黨,而教育程度較低的選民則強烈傾向共和黨。

當一個政黨成為"高知政黨"——其成員在某些方面確實自視比對手更有文化、更見多識廣——就會產生一種除他們自己外人人皆知的智力病態。這個"聰明人政黨"的追隨者已喪失自我批判能力。這表面上看合乎邏輯:如果你的觀點被定義為智慧,那麼批評者的觀點必然愚昧。誰還需要自我反省?

要理解民主黨的困境,首先需要摒棄一系列隱喻。十多年來,我們總聽説左右兩派生活在"信息繭房"或"迴音室"裏——左派看MSNBC和《紐約時報》,右派看福克斯新聞聽廣播脱口秀。

據稱社交媒體算法加劇了這種狀況,只為政治立場明確的用户推送認同的內容。但2019年澳大利亞昆士蘭科技大學Axel Bruns的研究《[過濾泡真實存在嗎?](https://www.wiley.com/en-us/Are Filter Bubbles Real?-p-9781509536443)》綜合大量證據發現:各陣營用户都會頻繁接觸對立觀點。Bruns特別指出:“具有諷刺意味的是,‘迴音室’概念在記者、媒體評論員和政客中如此流行,可能正是因為這些專業人士才真正生活在某種信息繭房裏。”

無論如何,筒倉/泡沫的比喻並不適用於描述2020年代的美國政治,原因很簡單:根本不存在這樣的筒倉或泡沫。即便存在,那也是一個極其龐大、幾乎完全由"聰明人黨"擁護者構成的封閉空間。

如果你身處右翼陣營,你根本無法隔絕左翼自由進步主義的思潮滲透。它們無處不在——最堅定的右翼意見領袖仍在觀看影視劇和主流報刊,而這些媒介處處體現着左翼自由主義世界觀,且多以既定事實而非觀點形式呈現。

即便只關注右翼社交媒體賬號的保守派選民,仍會在機場被迫收看CNN新聞;當子女在大學校園被要求聲明"性別稱謂"並宣誓成為"LGBTQ2SIA+羣體盟友"時,他仍需給予指導;無論他如何蔑視左翼觀點,僱主仍會強制其參加多元化培訓;聆聽交響樂演出前,他不得不忍受四分鐘的系統性種族主義或氣候變化説教;觀看職業橄欖球賽時,總要被迫接受各種"覺醒主義"宣言;即便100%從共和黨傾向網站獲取新聞,當五歲幼童在公共圖書館兒童區瀏覽時,他仍需保持警惕。

對這樣的人而言,根本不存在什麼信息繭房。

而居住在城市的知識階層進步派幾乎不會遭遇這種認知失調。左翼自由進步主義的觀點已深度滲透美國文化肌理,使其擁護者能在其中自由穿行而不覺異樣——潛移默化認可最新性別認同的電視廣告、公共活動中的左翼説教、全盤接受時髦正統觀念的影視劇、公立學校推廣的種族敍事版美國曆史——持有傳統進步觀點的人幾乎能在無意識中全盤吸收這些內容。

左翼自由主義觀點已全面佔領美國文化陣地——從企業董事會、政府機構、體育娛樂產業、K12行政體系,到高等院校和媒體組織。但正是這種全面勝利,剝奪了進步派(尤其是政界和媒體人士)自我批判與質疑正義性的能力。他們從不認真對待對立陣營提出的嚴肅論點,生活在這樣一個世界裏:可能整整一個月都聽不到任何有分量的保守派聲音。即便偶遇保守觀點,也會被美國公共廣播電台(NPR)那種平靜全知的播報語調預先貼上"邊緣"或"極端"標籤。

恕我直言,進步派變得既缺乏求知慾又懶惰。過去七八十年間,每個保守派記者在職業生涯早期都會悲哀地發現:自由派作家和知識分子——那些被保守派認真研讀並回應的對象——實際上根本不閲讀保守派著作,對右翼思想也知之甚少。他們的態度令人想起《卡薩布蘭卡》的經典對白,當尤迦特(彼得·洛飾)問裏克(亨弗萊·鮑嘉飾)“你鄙視我對嗎?”

裏克回答:“如果我曾考慮過你的話,或許會。”

21世紀初,國會和媒體中批評小布什政府的人士對理解所謂推動伊拉克戰爭的新保守主義思想毫無興趣。荒謬的漫畫式抹黑與一知半解的理論揣測就已足夠。如今,除少數例外,左翼政客和記者仍不願理解這個數十年來最離奇的政治轉折:唐納德·特朗普的當選。俄羅斯干預、“通俄門”、對非白人羣體的恐懼、貧窮白人癮君子的愚昧反應、法西斯主義復甦——只要無需自我反省,任何解釋都大行其道。

特朗普先生的某些特質,讓民主黨人和自由派記者們徹底獲得了情感上的豁免權,可以一勞永逸地否定共和黨人可能持有的任何合理之處。在他們眼中,一個能提名特朗普先生的政黨根本不值得再費思量——共和黨已經自毀其殘存的合法性。

看看過去兩年民主黨的執政表現吧。眾議院微弱多數和參議院50對50的僵局,竟讓民主黨人誤以為自己沒有實質對手。他們有時似乎真這麼認為,比如參議員伯尼·桑德斯等人激烈抨擊民主黨同僚喬·曼欽和基爾斯滕·西內瑪阻撓拜登總統的"重建更好未來"法案時——彷彿該法案只有兩個反對者,而非52個。

民主黨人及其媒體支持者一面堅稱科學絕對正確,一面在封鎖措施、學校停課和口罩令已被證明徒勞且有害後,仍變本加厲推行嚴苛的防疫政策。今年7月,安東尼·福奇竟表示唯一遺憾是2020年春天沒實施"更嚴格得多的限制"。即便現在,在大量證據已基本證實反口罩、反封鎖抗議者的正確性之後,在中國嚴酷清零政策因現實失敗而顏面掃地之後,仍無人道歉或承認錯誤。

阿富汗撤軍堪稱災難性潰敗,但國會和政府中幾乎找不到一個民主黨人暗示此事存在瑕疵。大城市犯罪率飆升,《華盛頓郵報》《紐約時報》、CNN和民主黨官員卻將其描繪成保守派媒體的虛構。南部邊境大規模非法移民問題,同樣被民主黨人當作憑空捏造的事件來處理。

在經濟問題上,共和黨人早在2021年初就警告過政府,數萬億美元的支出可能導致貨幣貶值。他們的警告被置若罔聞。通脹問題爆發後,政府卻矢口否認。2022年8月,拜登總統竟宣稱通脹率為"零"。荒謬的是,他僅將當月物價與前一個月對比,完全無視七月之前的所有數據。

全球能源短缺導致油氣電價飆升。國會民主黨人和政府本可暫緩環保承諾,支持水力壓裂技術並提高國內石油產量以平抑物價——這似乎是拜登和其他民主黨官員唯一關心的結果。但據我所知,此類政策調整從未被提上議程。

政壇鮮有人認錯。兩黨高層都不會坦承過失,但人們有時會暗中調整策略。2022年中期選舉後,儘管民主黨表現超預期卻仍失去眾議院控制權,當被問及如何應對四分之三民眾認為國家走向錯誤的問題時,拜登回答:“什麼都不改變。“或許可將其言論歸因於年邁,但這完美體現了該黨唯我獨尊的傲慢。

即便民主黨在中期選舉慘敗,他們也無力調整。文化霸權使其拒絕改變航向,因此總能為敗選編造外部理由:1988年所謂的種族主義電視廣告、2000年佛羅里達州計票風波、2004年俄亥俄州投票機故障、2016年通俄門指控。特朗普在2020年大肆效仿此套路,但共和黨人因未被精英文化灌輸絕對正確觀念,通常將敗選歸咎於內鬥——正如2013年那份誤入歧途的檢討報告所示。而民主黨從未有過類似反省文件。

民主黨人將激烈反駁這種對其心態與行為的分析。他們會指出,共和黨人也自認為一貫正確,而保守派則輕視批評者的觀點。

確實如此——有時是這樣。但當共和黨人和保守派掌權決策時,他們無法依賴精英社會的支持。若某地共和黨官員表達的觀點偏離自由主義傳統認知,該官員將面臨來自教育精英社會各界的反對——好萊塢演員、財富500強董事會、高校專家等。多方反彈難以承受,這種情況下共和黨官員往往(或許通常)會選擇退讓。

但"共和黨常專橫行事"的反駁並未切中要害。共和黨正日益成為未受教育者、缺乏專業數據與精細思維的普通勞動者的政黨。真正負有特殊責任考量對立觀點的,理應是那些受過教育、尊重科學論證與理性辯論的選民。最應尊重異見的本應是智者而非愚者,但正因其智者身份,他恰恰做不到這一點。

斯威姆先生是《華爾街日報》社論版撰稿人。

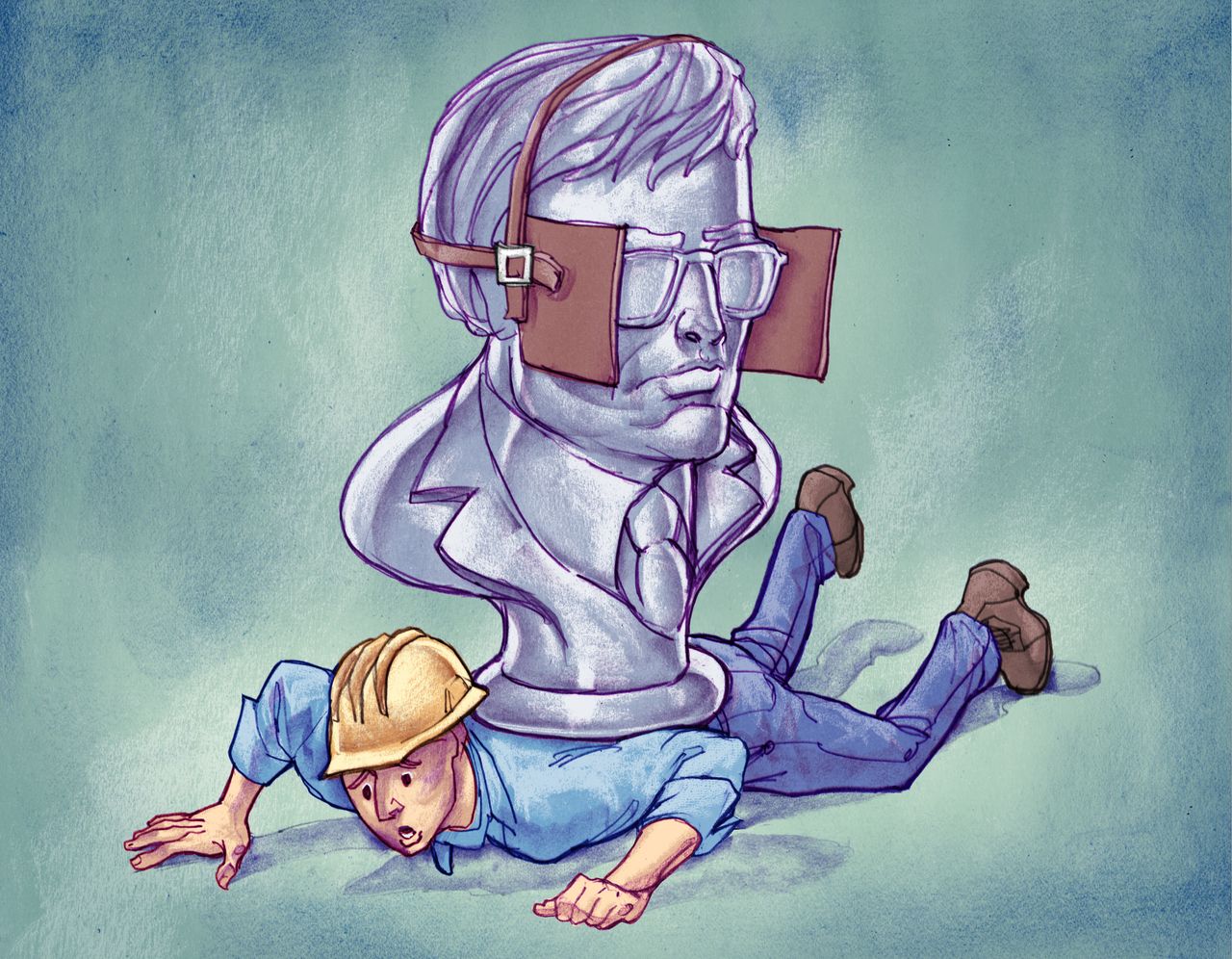

插圖:大衞·克萊因出現在2022年12月10日的印刷版中,標題為《為什麼“聰明”的政黨從不學習》。

插圖:大衞·克萊因出現在2022年12月10日的印刷版中,標題為《為什麼“聰明”的政黨從不學習》。