紐約市的新吉爾德中心將自然歷史想象成主題公園 - 彭博社

Alexandra Lange

美國自然歷史博物館的新吉爾德中心於5月4日向公眾開放,為遊客提供了許多驚歎時刻。

美國自然歷史博物館的新吉爾德中心於5月4日向公眾開放,為遊客提供了許多驚歎時刻。

攝影師:Ismail Ferdous/Bloomberg在1936年西奧多·羅斯福大廳的穹頂下,急切的年輕考古學家探索曼哈頓美國自然歷史博物館,遇見了巴洛龍和異特龍,它們的骨架被鑄造成一場冰凍的史前戰鬥。

在美國自然歷史博物館2000年的羅斯地球與空間中心的巨大玻璃箱內,熱衷的年輕宇航員發現了代表太陽的直徑87英尺的固定球體。

在2023年的理查德·吉爾德科學、教育和創新中心的灰色峽谷牆之間,熱衷的年輕昆蟲學家終於遇到了生命的跡象。微小的跡象:在玻璃和鋼構成的棲息地中,蟻后蟻們在木蘭和連翹上進餐時,令人着迷地上下移動。

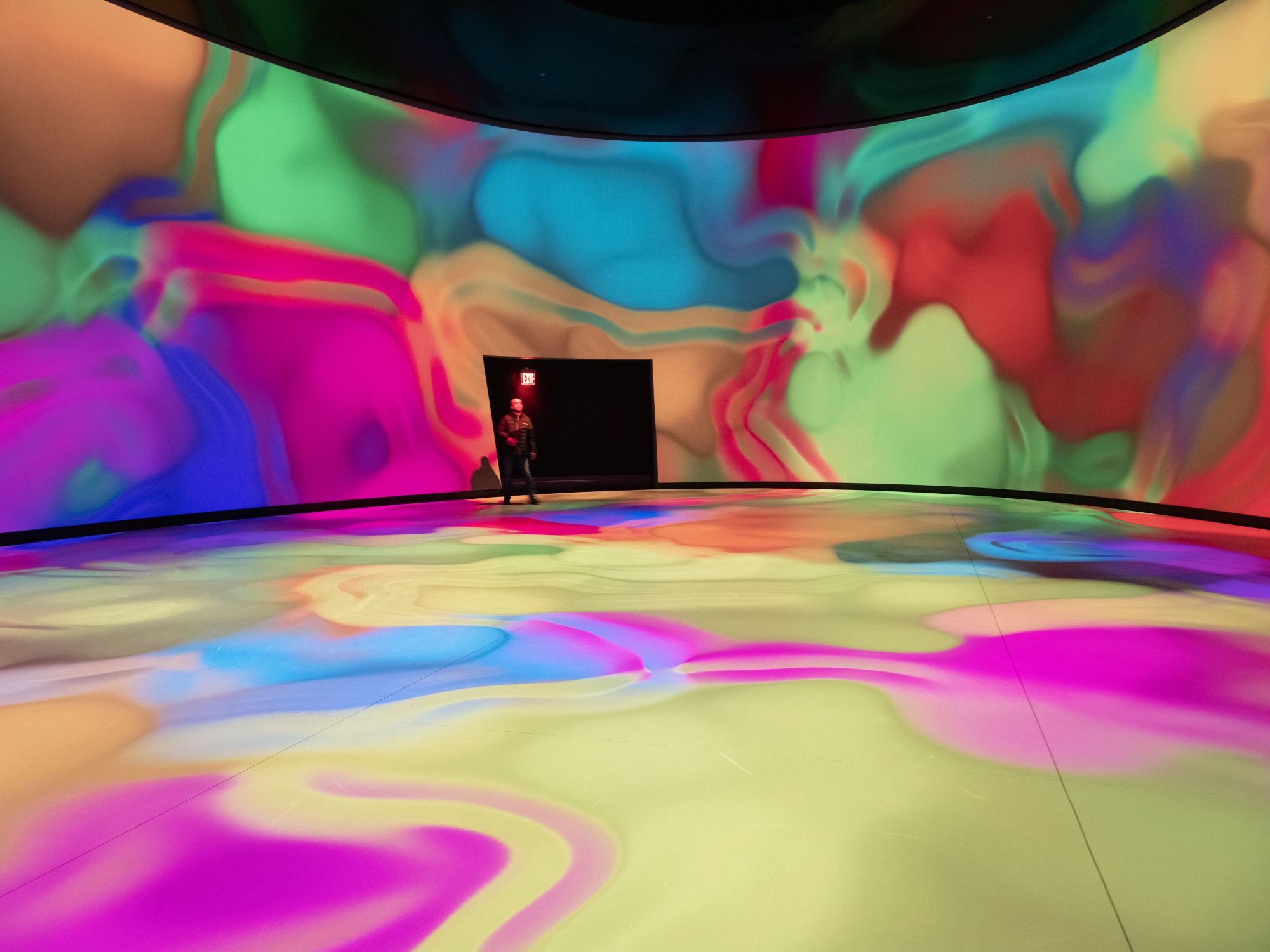

《隱形世界》是由Tamschick Media+Space與Boris Micka Associates設計的12分鐘沉浸式投影空間。攝影師:Ismail Ferdous/Bloomberg由Studio Gang設計,新的價值4.65億美元、面積23萬平方英尺的吉爾德中心看起來像是從岩石中雕刻而成的洞穴。通過其不規則的開口,遊客將目睹更多的運動——人們沿着可坐的中央階梯銀行垂直上升,或者在類似布朗託龍頸部的橋上穿越虛空。在那之外,一千隻蝴蝶在二樓的活體展覽館中飛舞。在陰影中更遠的地方,遊客將發現《隱形世界》,這是一個12分鐘的沉浸式投影,將海底生物、腦電波和DNA的可視化濺在牆壁和地板上——彷彿在説,梵高,看看這個!

《隱形世界》是由Tamschick Media+Space與Boris Micka Associates設計的12分鐘沉浸式投影空間。攝影師:Ismail Ferdous/Bloomberg由Studio Gang設計,新的價值4.65億美元、面積23萬平方英尺的吉爾德中心看起來像是從岩石中雕刻而成的洞穴。通過其不規則的開口,遊客將目睹更多的運動——人們沿着可坐的中央階梯銀行垂直上升,或者在類似布朗託龍頸部的橋上穿越虛空。在那之外,一千隻蝴蝶在二樓的活體展覽館中飛舞。在陰影中更遠的地方,遊客將發現《隱形世界》,這是一個12分鐘的沉浸式投影,將海底生物、腦電波和DNA的可視化濺在牆壁和地板上——彷彿在説,梵高,看看這個!

Gilder中心被分配了許多任務:理順目前已經進行了10次迭代的博物館的流通,突出正在進行的研究,併為AMNH提供一個新的無障礙前門。但它最擅長的是最謙卑的 - 展示人類、動物和生物在工作中,而不是將它們展示在陵墓中。 21世紀的博物館參觀是與耳機和屏幕搏鬥,因此暗示我們都是生活、呼吸、工作的動物園的一部分並不是不受歡迎。

蜂巢模型讓遊客“進入”蜂巢內部,看到蜜蜂在集成視頻顯示器上工作 - 這是由Ralph Appelbaum Associates設計的整體展覽設計。攝影師:Ismail Ferdous/Bloomberg正如Studio Gang的創始負責人和合夥人Jeanne Gang在新聞發佈會上所説的那樣,操作性的想法是,“空間如何能夠促進人類對更多知識的自然渴望?”

蜂巢模型讓遊客“進入”蜂巢內部,看到蜜蜂在集成視頻顯示器上工作 - 這是由Ralph Appelbaum Associates設計的整體展覽設計。攝影師:Ismail Ferdous/Bloomberg正如Studio Gang的創始負責人和合夥人Jeanne Gang在新聞發佈會上所説的那樣,操作性的想法是,“空間如何能夠促進人類對更多知識的自然渴望?”

不那麼受歡迎的是她的公司,與執行建築師Davis Brody Bond和結構工程師Arup一起,試圖解決所有這些問題的形式。 Studio Gang最好的作品,如芝加哥的Aqua Tower或布魯克林的11 Hoyt,在20世紀末的摩天大樓網格上疊加了曲線風格,玩弄約束。 Gilder中心的照片將其描繪為雕塑般的灰色,沒有人,充滿了光線。 在這裏,他們變得直白,就像人們經常在兒童空間中做的那樣,但在驚歎時刻之後,結果缺乏魅力和可讀性。

戴維斯家族蝴蝶生態園充滿了500只在熱帶植物環繞下自由飛翔的蝴蝶。攝影師:伊斯梅爾·費爾杜斯/彭博社新博物館的增加總是伴隨着一個大型的頂部採光中庭,這對籌款非常有利,既是捐贈者想要將自己的名字與之聯繫起來的形象,也是一個舉辦黑領領帶晚會的場所。無論它們是直角和極簡主義,還是場景化和極端主義,它們都打破了內容和容器的平衡,剝奪了走廊、衞生間和電梯等服務空間的設計重點,這些對於良好的遊客體驗至關重要。我發現自己希望的不是新的形式,而是老式的對稱和裝飾:這在建築和自然中都是一個重要元素。

戴維斯家族蝴蝶生態園充滿了500只在熱帶植物環繞下自由飛翔的蝴蝶。攝影師:伊斯梅爾·費爾杜斯/彭博社新博物館的增加總是伴隨着一個大型的頂部採光中庭,這對籌款非常有利,既是捐贈者想要將自己的名字與之聯繫起來的形象,也是一個舉辦黑領領帶晚會的場所。無論它們是直角和極簡主義,還是場景化和極端主義,它們都打破了內容和容器的平衡,剝奪了走廊、衞生間和電梯等服務空間的設計重點,這些對於良好的遊客體驗至關重要。我發現自己希望的不是新的形式,而是老式的對稱和裝飾:這在建築和自然中都是一個重要元素。

建築師珍·岡在吉爾德中心內。攝影師:伊斯梅爾·費爾杜斯/彭博社在新聞發佈會上,岡將其比作峽谷,是風和水在數千年間在石頭上雕刻出的空間,是從堅實物質中挖掘出來的空間。但吉爾德中心的製作方式恰恰相反,它是通過堆積層層而非雕刻而成的。

建築師珍·岡在吉爾德中心內。攝影師:伊斯梅爾·費爾杜斯/彭博社在新聞發佈會上,岡將其比作峽谷,是風和水在數千年間在石頭上雕刻出的空間,是從堅實物質中挖掘出來的空間。但吉爾德中心的製作方式恰恰相反,它是通過堆積層層而非雕刻而成的。

一根鋼筋骨架被建造起來,連接了幾代以前的博物館建築的死衚衕,為博物館超過3400萬件標本和文物中的3000件提供了新的可見存儲空間,併為一系列採光教育空間的窗户提供了框架——所有這些都圍繞着一個實際上支撐自己的五層高中庭。噴射混凝土,這是一種主要用於橋樑和隧道等基礎設施的材料,被噴塗在這個骨架上,允許複雜的曲線而無需醜陋的覆蓋接縫和尖鋭的邊緣,這是許多彎曲現實與像素化渲染相比所面臨的命運。使用噴射混凝土還消除了對外部模板的需求,節省了材料和勞動成本。

Studio Gang使用了一種技術,為吉爾德中心的混凝土內部創造了一種粗糙的外觀。攝影師:Ismail Ferdous/BloombergShotcrete仍然需要手工精加工;Studio Gang選擇了一種棒面處理技術,涉及將橡膠棒拖過潮濕表面,將石料骨料拉起並拉出,形成顆粒。建築師表示,這種不規則性有助於聲學效果(儘管中庭仍然相當吵鬧)。更重要的是,設計師們認為這種質地增加了從外部向內部移動時的探索感。但如果我更喜歡外部呢?

Studio Gang使用了一種技術,為吉爾德中心的混凝土內部創造了一種粗糙的外觀。攝影師:Ismail Ferdous/BloombergShotcrete仍然需要手工精加工;Studio Gang選擇了一種棒面處理技術,涉及將橡膠棒拖過潮濕表面,將石料骨料拉起並拉出,形成顆粒。建築師表示,這種不規則性有助於聲學效果(儘管中庭仍然相當吵鬧)。更重要的是,設計師們認為這種質地增加了從外部向內部移動時的探索感。但如果我更喜歡外部呢?

與傳統建築模式相反,內部粗糙而外立面光滑,某種意義上表達了對周圍歷史建築和歷史區的自由,這需要典型的背景花招。吉爾德中心入口位於兩座20世紀早期的博物館建築之間,外表光滑,用來自馬薩諸塞州米爾福德採石場的粉紅花崗岩覆蓋,與中央公園西側入口相匹配。其線條沿襲了較舊建築的線條,但實際上並沒有什麼意義——好像這對不是社區委員會上的古怪人有任何影響。

大衞·S·和露絲·L·戈特斯曼研究圖書館和學習中心的閲覽室。攝影師:Ismail Ferdous/Bloomberg如果遠遠看去,內部表面可能還可以。但來自天窗的斜射光線暴露了所有的凸起和凹陷,訪客每次想要往下張望時都會碰到它。我的滑板兄弟告訴我,它可以抹平 — 這對使用噴射混凝土製成的滑板公園中的坡道和碗非常必要。Studio Gang所受啓發的狹縫峽谷同樣光滑,而且顏色多變。這個沒有區分的表面也奇怪地缺乏尺度感,就像一個孩子做的紙漿火山模型。滑板公園中使用噴射混凝土的過程。

大衞·S·和露絲·L·戈特斯曼研究圖書館和學習中心的閲覽室。攝影師:Ismail Ferdous/Bloomberg如果遠遠看去,內部表面可能還可以。但來自天窗的斜射光線暴露了所有的凸起和凹陷,訪客每次想要往下張望時都會碰到它。我的滑板兄弟告訴我,它可以抹平 — 這對使用噴射混凝土製成的滑板公園中的坡道和碗非常必要。Studio Gang所受啓發的狹縫峽谷同樣光滑,而且顏色多變。這個沒有區分的表面也奇怪地缺乏尺度感,就像一個孩子做的紙漿火山模型。滑板公園中使用噴射混凝土的過程。

其他評論家已經列出了所有彎曲建築的比較,但我認為吉爾德中心更像主題公園,而不是TWA酒店,後者的內部鋪有便士瓷磚,使其具有明顯的人類尺度表面。Ennead的猶他州自然歷史博物館,於2012年完工,也吸引了狹縫峽谷的比較,但將概念抽象為更容易被理解為現代化野獸派建築的傾斜平面。在吉爾德中心的第四層研究圖書館和學習中心中也有這種不那麼字面的、更現代主義的方法的影子 — 一個用於使用他們收藏品的接待室,一個蘑菇狀的柱子分裂成孢子,帶有集成照明,鋪設在幾乎與樹冠高度相當的天花板上。在紐約時尚標準酒店頂層的現代主義樹冠下小酌過的人會明白這個概念。

在新的蘇珊和彼得·J·所羅門昆蟲館永久展廳中,遊客會遇到許多種類的昆蟲。攝影師:伊斯梅爾·費爾杜斯/彭博社此外,吉爾德中心旨在為學校團體和家庭提供更順暢的博物館入口,但一樓的主要基礎設施是台階式座椅,座椅上鋪有胡桃木,混凝土台階。這種台階對於使用移動設備的人來説是一個已知的問題,更不用説成千上萬的推嬰兒車的父母和祖父母了。(標記最少的電梯在後面,靠右側。)這些台階座椅只有一種尺寸,所以所有孩子的腿都會懸空。

在新的蘇珊和彼得·J·所羅門昆蟲館永久展廳中,遊客會遇到許多種類的昆蟲。攝影師:伊斯梅爾·費爾杜斯/彭博社此外,吉爾德中心旨在為學校團體和家庭提供更順暢的博物館入口,但一樓的主要基礎設施是台階式座椅,座椅上鋪有胡桃木,混凝土台階。這種台階對於使用移動設備的人來説是一個已知的問題,更不用説成千上萬的推嬰兒車的父母和祖父母了。(標記最少的電梯在後面,靠右側。)這些台階座椅只有一種尺寸,所以所有孩子的腿都會懸空。

其他地方,座位要麼缺失,要麼錯位。長椅被塞在樓梯下面。(在會員預覽期間,一個孩子決定躺在沉浸式的隱形世界中,因為沒有地方坐。)餐廳裏座位之間捱得很近,天花板是蜂巢狀的,暗示我們都只是在午餐時間的工蜂,圖書館和學習中心裏有沙發。但這些地方遠非我會帶一個疲憊的孩子需要一個柔軟着陸點的第一選擇。

新的理查德·吉爾德科學、教育和創新中心在美國自然歷史博物館的外部。攝影師:伊斯梅爾·費爾杜斯/彭博社項目中最具爭議的空間之一最終成為最漂亮的部分:由裏德·希爾德布蘭設計的哥倫布街一側的公園。博物館上西區的鄰居們抱怨失去了綠地,但景觀設計師們努力保留了現有的大樹,增加了新的灌木層、本土植物和開花樹木。從外面,斜着看,你可以看到應該防止鳥類與玻璃發生致命碰撞的點狀玻璃。 (鳥類安全建築設計現在已被紐約市地方法律確立,同時也是剛氏長期倡導的項目。)

新的理查德·吉爾德科學、教育和創新中心在美國自然歷史博物館的外部。攝影師:伊斯梅爾·費爾杜斯/彭博社項目中最具爭議的空間之一最終成為最漂亮的部分:由裏德·希爾德布蘭設計的哥倫布街一側的公園。博物館上西區的鄰居們抱怨失去了綠地,但景觀設計師們努力保留了現有的大樹,增加了新的灌木層、本土植物和開花樹木。從外面,斜着看,你可以看到應該防止鳥類與玻璃發生致命碰撞的點狀玻璃。 (鳥類安全建築設計現在已被紐約市地方法律確立,同時也是剛氏長期倡導的項目。)

自然也緩解了新建築的奇怪幾何形狀,將斜向石材覆蓋和外部脊線投射出斑駁的陰影,反射出樹木,並提供對圖書館樹狀天花板的預期性一瞥。博物館官員表示昆蟲館和活體館將在夜間照明,這樣公園遊客可以繼續在內外看到昆蟲生活,而建築結構則淡出視線。

吉爾德中心感覺像是一次努力調和一個有着150多年矛盾的博物館:使其戲劇化但不歷史化,展示科學工作但不增加混亂,修復循環但留出人們聚集的空間。你可以要麼創造一系列小而精緻的空間,要麼做出一個大的舉措,而斯圖迪奧·剛選擇了後者。這是現在所有博物館似乎都在做的選擇,即使我已經厭倦了被多層頂部採光派對空間淹沒的感覺,這些空間還兼作接待室,我還是很感激我可以無縫地逃到更黑暗、更安靜的邊緣。你會發現我在那裏和我的新朋友——螞蟻一起閒逛。