美國城市居民陷入了疫情後社交困境中 - 彭博社

Immanual John Milton

西雅圖,華盛頓州,像許多美國城市一樣,一直在努力恢復其市中心的活力,因為居民仍然不願恢復他們疫情前的流動模式。

西雅圖,華盛頓州,像許多美國城市一樣,一直在努力恢復其市中心的活力,因為居民仍然不願恢復他們疫情前的流動模式。

攝影師:David Ryder/Bloomberg在美國城市因新冠疫情突然關閉學校和企業時,對居民產生了一系列戲劇性後果,通勤和社交模式被顛覆。根據麻省理工學院研究人員的一項新研究,這些措施產生了持久的副作用:人們現在不太可能訪問他們所在城市中經濟狀況不同的地區。

研究人員觀察了波士頓、西雅圖、洛杉磯和達拉斯超過100萬人的手機數據,從2019年1月到2021年12月追蹤用户,以瞭解不同社會經濟階層的人在疫情期間去哪裏發生了變化。結果顯示,2020年初城市間的多樣性遭到了嚴重削弱,隨着旅行限制和其他公共衞生措施來減緩病毒傳播席捲城市。但隨着學校和企業重新開放,整體流動水平和外出時間恢復,研究人員發現居民的出行習慣發生了變化:截至2021年底,人們仍然不太可能進行社交探索,研究人員定義社交探索為訪問一個收入明顯高於或低於一般人口的新地方的可能性。相反,他們只是回到了熟悉的目的地。

“一旦你決定去一個地方,你是去一個新地方還是回到你去過的地方?”麻省理工學院媒體實驗室的博士後研究員兼研究合著者Takahiro Yabe説。“利用疫情期間的數據,我們發現人們探索的範圍大大減少了。”

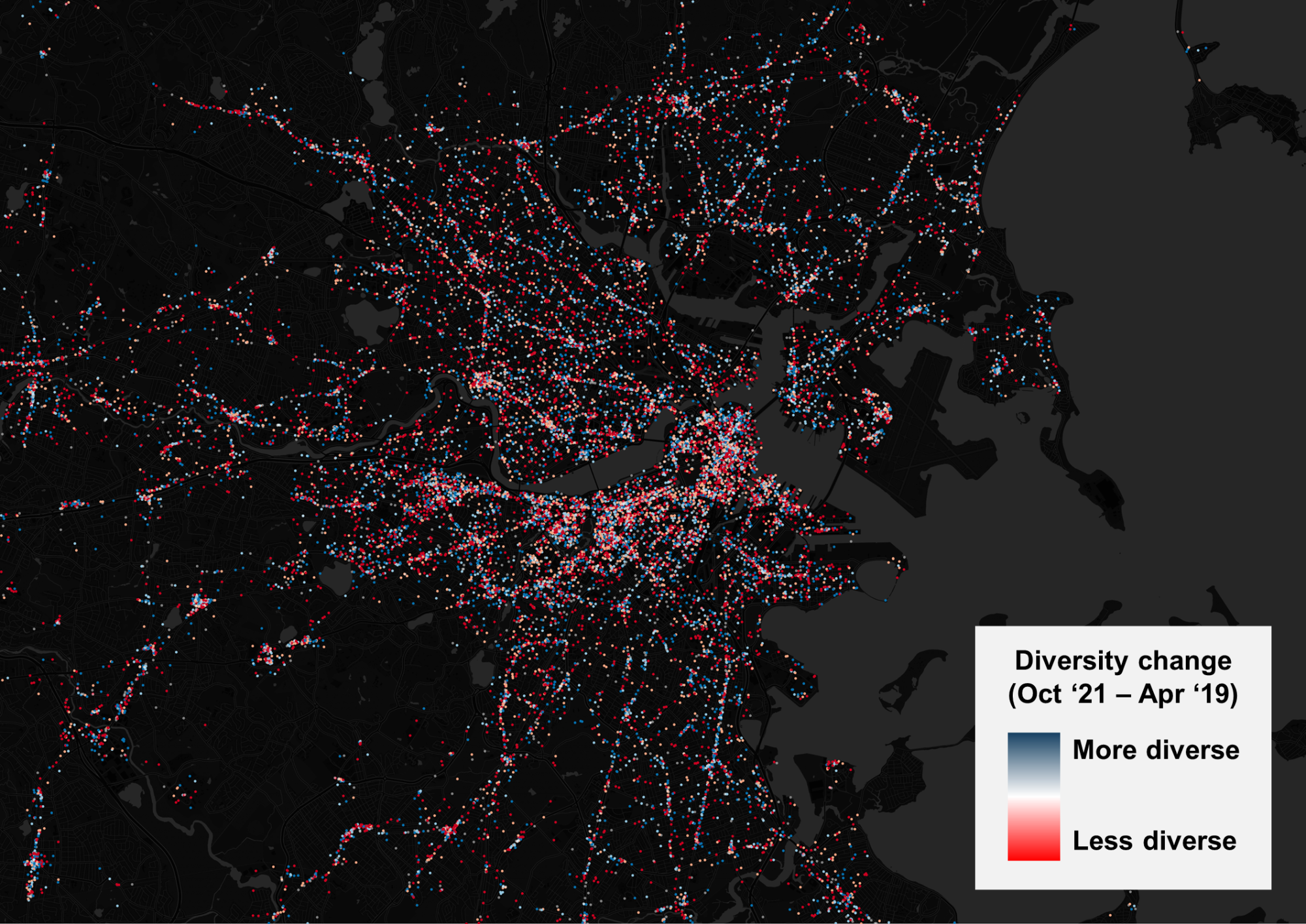

波士頓地圖顯示城市相遇多樣性下降:藍點代表不同社會經濟羣體的人訪問增加的地點,紅點代表不同收入羣體的人訪問減少的地點。圖片:CartoDB提供地圖瓦片,採用CC BY 3.0許可。數據由OpenStreetMap提供,採用ODbL許可。Yabe和他的研究同事發現,在疫情期間城市相遇的多樣性下降了多達30%。恢復到疫情前的出行水平緩解了部分損失,但行為變化持續到了2021年底。更少的人蔘觀博物館、餐廳或公園等超出他們即時出行半徑的景點,並且在不同社會經濟水平的居民中停留的時間更少。

波士頓地圖顯示城市相遇多樣性下降:藍點代表不同社會經濟羣體的人訪問增加的地點,紅點代表不同收入羣體的人訪問減少的地點。圖片:CartoDB提供地圖瓦片,採用CC BY 3.0許可。數據由OpenStreetMap提供,採用ODbL許可。Yabe和他的研究同事發現,在疫情期間城市相遇的多樣性下降了多達30%。恢復到疫情前的出行水平緩解了部分損失,但行為變化持續到了2021年底。更少的人蔘觀博物館、餐廳或公園等超出他們即時出行半徑的景點,並且在不同社會經濟水平的居民中停留的時間更少。

最初,團隊正在研究城市中的隔離和公共政策的影響,但當他們開始研究人們去哪裏參觀和聚集的數據時,合著者、麻省理工學院社會技術系統研究中心的研究科學家Esteban Moro説,他們改變了方向。

“我們是在疫情期間中期開始做這項工作的,當時我們被困在家裏,我們想:等等,我們從來沒有如此隔離過!”Moro在一封電子郵件中説。“這促使我們研究人們在疫情期間和之後的行為變化中有多少轉化為更多的隔離。”

為了得出結論,作者使用美國人口普查局的數據估計了匿名手機用户的社會經濟地位,基於他們所在的家庭普查區的平均收入。他們將這些數據與不同社會經濟地位的人們訪問的地點的手機數據相結合,從而確定城市中吸引最多經濟多樣化人羣的目的地。在這四個城市中追蹤了433,000個特定的興趣點,範圍從雜貨店和咖啡店到公園和博物館。

研究中選擇的城市因其政治構成、交通組合、人口統計、氣候、地理位置等因素而被選中。所有四個城市都看到了遭遇收入多樣性的下降,但達拉斯表現最好:這個德克薩斯州的城市在2021年底與疫情前相比失去了10%的收入多樣性。相比之下,洛杉磯面臨了17%的下降。德克薩斯州的城市通常在新冠危機期間採取了較為寬鬆的公共衞生措施,並且保持了相對較高的線下工作率,這些因素可能解釋了部分差異,Yabe説。

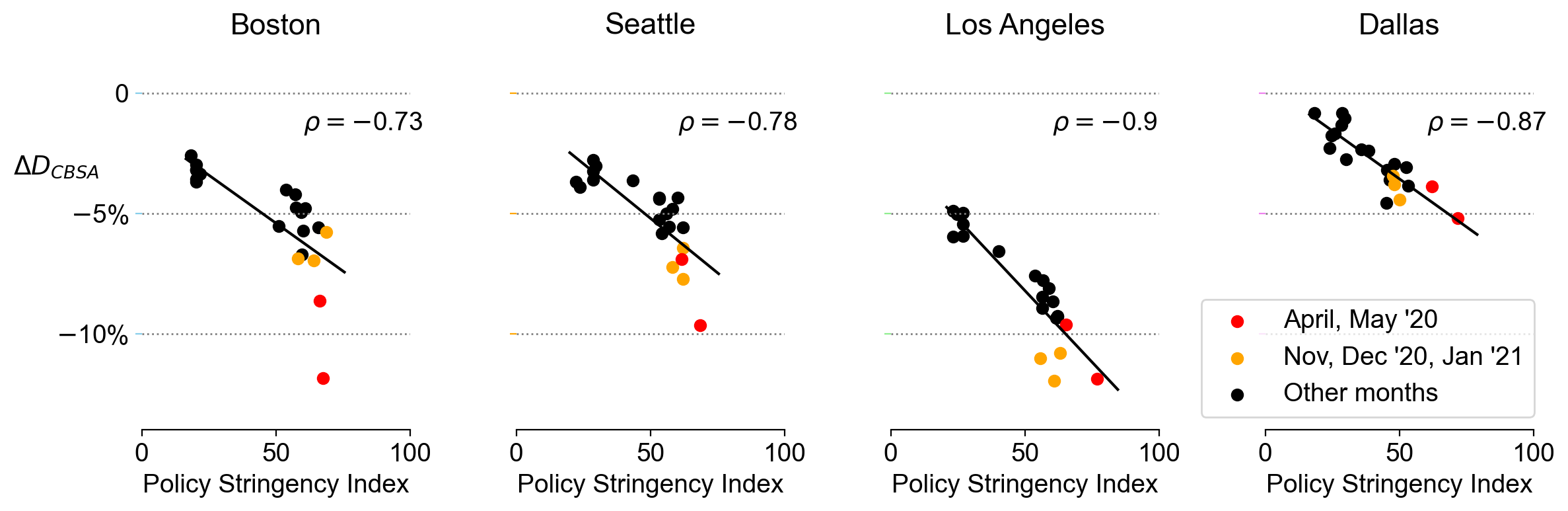

圖表顯示了研究的四個城市之間收入多樣性遭遇減少與新冠疫情政策嚴格程度之間的權衡。來源:麻省理工學院 IDSS & 媒體實驗室對於繼續看到疫情長期影響在城市中心地帶展現出來、社會紐帶疲弱和公共交通乘客量下降的市領導者來説,這些結果應該令人擔憂。從歷史上看,城市地區一直被視為創新和經濟活力的中心,因為它們能夠輕鬆地連接來自不同背景的人們。如果居民狹窄的社會流動習慣持續下去,決策者將不得不應對收入多樣化相遇的長期減少 —— 這一趨勢可能進一步加劇政治兩極化並減少社會資本。

圖表顯示了研究的四個城市之間收入多樣性遭遇減少與新冠疫情政策嚴格程度之間的權衡。來源:麻省理工學院 IDSS & 媒體實驗室對於繼續看到疫情長期影響在城市中心地帶展現出來、社會紐帶疲弱和公共交通乘客量下降的市領導者來説,這些結果應該令人擔憂。從歷史上看,城市地區一直被視為創新和經濟活力的中心,因為它們能夠輕鬆地連接來自不同背景的人們。如果居民狹窄的社會流動習慣持續下去,決策者將不得不應對收入多樣化相遇的長期減少 —— 這一趨勢可能進一步加劇政治兩極化並減少社會資本。

Yabe表示,這項研究可以幫助決策者更好地瞭解權衡的取捨,因為他們試圖在安全和社會凝聚力之間取得平衡。“這些數據可以讓你實際估計政策嚴格性的增加會導致多大程度的多樣性減少 —— 這可以為政策制定提供參考,”他説。

研究人員表示,這項研究有幾個注意事項。由於數據樣本中富裕和年輕人比例過高,Moro説,研究人員不得不調整他們的結果以推斷到更大的社會。Yabe指出,這項研究並沒有研究人們在旅行時會遇到誰,而是關注他們目的地的多樣性。

“我們現在正在做的一件事是回答我們能做什麼的問題,”Yabe説。“我們知道城市變得不那麼多樣化了。我們能做些什麼來推動恢復多樣性呢?”

解決方案的一部分可能在於改善交通設施。該團隊目前正在研究波士頓為 為低收入乘客提供服務的三條公交線路實行兩年免費乘車試點計劃 的影響。初步結果顯示,公共交通可以成為連接不同社會經濟羣體、打造更多元化城市的工具,”Moro説。

他還向希望這個問題隨着疫情消退而消失的城市領導者們傳遞了壞消息。至少有些改變的行為似乎是持久的。“也許在我們意識到我們城市的多樣性正在發生什麼之後,我們將看到城市干預、交通、發展方面的重大變化,以緩解這個問題,”他説。“但這需要比三年更長的時間。”