景觀設計師可以從園藝師那裏學到很多 - 彭博社

Zach Mortice

俄亥俄州立大學的景觀建築學學生在夏季工作室中忙碌,將哥倫布的一塊空地改造成城市農業場地。

俄亥俄州立大學的景觀建築學學生在夏季工作室中忙碌,將哥倫布的一塊空地改造成城市農業場地。

照片:Zach Mortice/Bloomberg CityLab

在全國最著名景觀建築學院之一,俄亥俄州立大學教授米歇爾·弗蘭科的夏季工作室讓學生學習如何拔草、修剪樹木和調配土壤。有時,這需要超出哈佛教育的弗蘭科所能提供的專業知識。因此,她邀請了最瞭解這類工作的人——實際的景觀工人。

弗蘭科領導着挖掘工作室,這是俄亥俄州立大學諾爾頓建築學院的一個項目,提出了景觀生產的另類模式。每年夏季,學生們親身參與哥倫布市社區綠地的設計和建設。他們拿起工具,與城市公園工作人員和園林設計師一起工作——這些勞動者的貢獻通常被學術和學科機構忽視,這些機構更看重設計街景或公園所需的創造力和願景,而不是實現這一切所需的技術技能和汗水。

“勞動是景觀設計師視為不值得他們主要關注的外部性,”弗朗科説。“有一整個人羣在景觀建築的工作中沒有代表,但卻在建設和維護它。”

景觀建築教授米歇爾·弗朗科領導挖掘者工作室。照片:扎克·莫蒂斯/彭博城市實驗室2022年的第一個挖掘者工作室讓學生重新規劃了麥克奈特户外教育中心的河邊場地,連接了小徑,並用原木建造了座位。今年夏天,一隊學生花了幾個星期在哥倫布西區希爾託普社區的一塊空地上建立了一個城市食品森林和苗圃。

景觀建築教授米歇爾·弗朗科領導挖掘者工作室。照片:扎克·莫蒂斯/彭博城市實驗室2022年的第一個挖掘者工作室讓學生重新規劃了麥克奈特户外教育中心的河邊場地,連接了小徑,並用原木建造了座位。今年夏天,一隊學生花了幾個星期在哥倫布西區希爾託普社區的一塊空地上建立了一個城市食品森林和苗圃。

“我讓他們鋪木屑,”與工作室去年合作的哥倫布康樂與公園部門的園丁傑里米·托馬斯説。在去市區公園的途中,他指出了設計細節,使園林工人更難開展工作,比如將種植牀放在街道下面,那裏很可能會積聚路邊垃圾。

托馬斯説,在任何建築工地上,勞動者和設計師之間的緊張關係是典型的。“這是現場工作人員與空調辦公室人員之間的對抗,”他説。但“每當你打開兩個通常不互動的羣體之間的對話,你真的開始把彼此看作人類,而不是我們對他們的一種關係。”

挖掘者工作室所做的這種服務學習並不新鮮,但在弗朗科特定的意識形態觀點內應用它是新的。通過將景觀勞動和設計並列,弗朗科旨在消除兩種工作之間的分歧。她正在反對景觀建築行業一些最基本的原則——設計的中心性、勞動的相應邊緣化以及將自然界作為設計材料的商品化——以便將勞動置於建築環境的話語和經濟結構的中心。

深入挖掘

在六月下旬的一個清涼的早晨,一隊由八名學生組成的團隊調查了他們在希爾頂工地的情況,這是一個曾經有房屋的空地。

這塊地是哥倫布土地銀行所有,是附近約200個這樣的地點之一。它被設計成具有兩個不同的功能。當長出植被後,它將成為希爾頂居民的城市食品森林,居民們將能夠採摘桑葚、柿子、山椒和榛子,弗蘭科説。該地點還將作為一個植物苗圃和種子庫,以備未來的挖掘工作室項目。

弗蘭科還被苗圃的想法所吸引,以抵制標準温室繁殖的高碳足跡,後者將非本地植物運送到花園中心的塑料托盤和土壤中,以最大化便利性並最小化這一過程的環境成本的可讀性。苗圃生產是“我們在工作中經常不考慮的外部性,但應該考慮,因為它具有巨大的碳足跡和人類影響,”弗蘭科説。“我想把生產擺脱隱藏。”

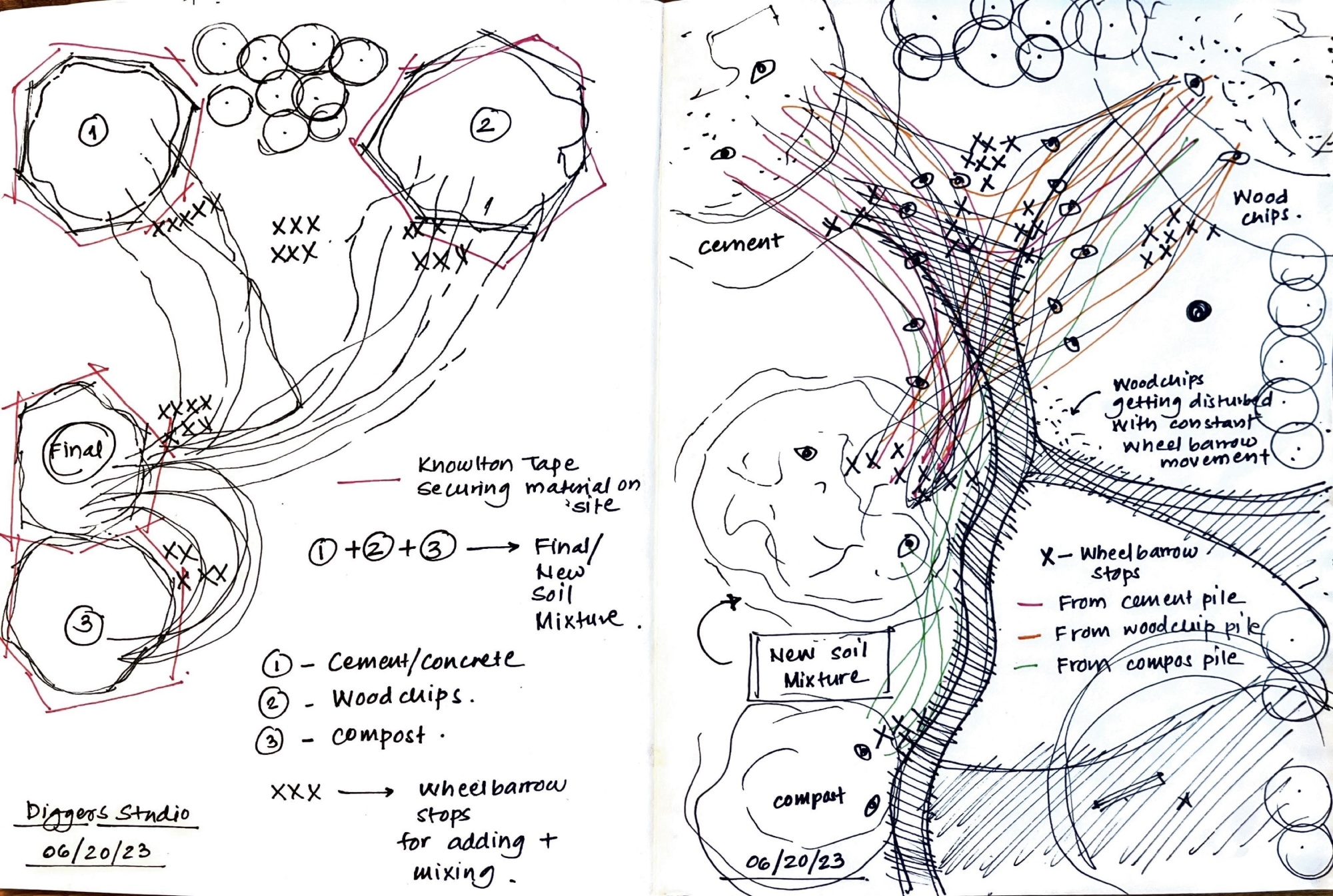

挖掘工作室地點的手繪設計計劃。彬瓦·古拉瓦尼提供這塊地自2018年以來一直空着,由於地下可能存在鉛,學生們的大部分工作是用回收的混凝土、木屑和一種被稱為Com-Til的深色海綿狀材料來改善土壤,這是一種從市政固體廢物中提煉的當地生產堆肥。

挖掘工作室地點的手繪設計計劃。彬瓦·古拉瓦尼提供這塊地自2018年以來一直空着,由於地下可能存在鉛,學生們的大部分工作是用回收的混凝土、木屑和一種被稱為Com-Til的深色海綿狀材料來改善土壤,這是一種從市政固體廢物中提煉的當地生產堆肥。

學生們專注於場地的南邊;他們在桑樹一排下挖出滿滿一推土壤混合物,用木屑撲滅了一些頑固的毒藤蔓。用麻布包裹樹木和路柱以防止侵蝕讓俄亥俄州立大學的學生Ruby White感覺自己“像個裁縫”,她説。秋天,學生們將帶着最後一輪的植物回來。

Franco一開始用幾張草圖詳細説明如何處理沿斜坡固定土壤,但工作遠比表現性更具體、更觸覺和嗅覺。鏟進一堆Com-Til,氣味慢慢變化,就像一種刺激的萬花筒:它是一種冒煙的、煙燻的氣味,逐漸變得微微泥土味,然後像它在哥倫布的廁所中起源的更像牲畜的氣味。Franco和她的學生們有一天花了七個小時,一鏟一鏟地混合Com-Til與混凝土碎片和木屑。

“這真的很辛苦,”Franco説。“我們本可以買土壤。這是一種‘你願意付出多少努力來達到平衡’之間的對話?”

風險的景觀

這種工作從未遠離Franco的生活。作為來自洛杉磯的墨西哥裔美國人,她的母親最初決定搬到美國,是因為她自己的母親在整個家庭在墨西哥的密西哥安省收割高粱時差點用手鐮割斷了手指。

與園藝師交往 —— 這個稱號如果被用於他們身上,可能會讓一些景觀設計師感到不快 —— 本身就是對景觀設計的深刻批判。這門學科起源於18世紀英國的景觀園藝,園藝設計師如Lancelot “Capability” Brown追求與英國貴族的委託,將他們的華麗花園定位為森林慷慨和文化精緻的展示。

弗朗科旨在消除設計勞動和體力勞動之間的一些區別。

保持這種地位意味着區分設計師和那些需要種植和耕作的普通勞動者。後來發展起來的景觀建築成為一種奢侈品,而在很大程度上仍然是如此。在美國的背景下,從事這項工作的種族和階級動態——通常是黑人和棕色人種,其中許多是新移民——同樣明顯。

“從事園藝工作是危險的,”來自農場工人和園藝工人倡導項目的亞歷山德拉·索薩説,該非營利組織為伊利諾伊州的拉丁裔農場工人和園藝工人提供免費法律服務和倡導。根據職業健康與安全管理局的數據,2021年園藝行業有142起致命的工作場所傷害。這是美國第12個風險最高的工作——比成為警察危險三倍。

亞利桑那州鳳凰城的園藝工人在七月忍受城市創下的高温。在大多數州,户外工作者在極端天氣方面幾乎沒有法律保護。攝影師:Mario Tama/Getty Images North AmericaSossa指出存在不安全的工作條件,特別是與極端夏季高温有關,以及美國户外工人普遍缺乏法律保護,以及人口販運、種族歧視和非法工資扣除等問題是這一勞動力面臨的一些長期問題。低工資加劇了這些挑戰:伊利諾伊州園藝工人的中位工資為$28,500一年,在俄亥俄州稍微低一些。“他們是清潔公園和街道,使城市變得美麗的人,但由於工資不夠,他們沒有一個好地方居住,”Sossa説。

亞利桑那州鳳凰城的園藝工人在七月忍受城市創下的高温。在大多數州,户外工作者在極端天氣方面幾乎沒有法律保護。攝影師:Mario Tama/Getty Images North AmericaSossa指出存在不安全的工作條件,特別是與極端夏季高温有關,以及美國户外工人普遍缺乏法律保護,以及人口販運、種族歧視和非法工資扣除等問題是這一勞動力面臨的一些長期問題。低工資加劇了這些挑戰:伊利諾伊州園藝工人的中位工資為$28,500一年,在俄亥俄州稍微低一些。“他們是清潔公園和街道,使城市變得美麗的人,但由於工資不夠,他們沒有一個好地方居住,”Sossa説。

將景觀勞動與景觀設計所附帶的文化資本和聲望隔離開意味着你經常可以以較低的價格得到它,這是設計客户喜歡的。從這個角度來看,設計師應該得到比他們得到的更多的勞動。Franco的目標是利用她的學術項目來改變這種關係,並消除設計勞動和體力勞動之間的一些區別。

“我絕對不希望它只是一個關於價值工程私人實踐模式的技術主義練習,”她説。“我認為它更像是對社會差異的一種移情入性。我們都是工人這個想法是正確的。在財務和經濟利益方面,我們中很少有人是資本家。我希望通過在這個工作室工作,能夠感受到與工人階級的聯盟感。可能有很多方法可以實現這一點,但其中一種方法就是真正做同樣的工作。”

設計勞動運動

除了概念上的目標外,這個工作室還有一個實際目標:通過更好地瞭解園藝師的工作方式,參與者可以創造出更有效利用勞動力的設計。例如,Ruby White希望利用這種經驗來建立城市農業、設計和勞動之間更緊密的聯繫。她説:“設計師在應該在那個領域時並不在那裏。我想把食物系統和城市農業與設計聯繫起來。園藝師總是不得不處理樹籬和草坪。我們可以有實際生產食物系統的園藝公司。”

一條木屑小徑蜿蜒穿過一堆堆再生土壤混合材料。一旦完成,這個以前的空地將成為一個當地的食物森林和未來Diggers工作室項目的苗圃。照片:Zach Mortice/Bloomberg CityLab在踏入工作室的苗圃和採摘森林之前,Bilwa Gulavani承認“我以前從來沒有拿過這些手工具。”作為一名建築師,她在自己的國家印度和一家大公司工作過。這個工作室讓她更好地瞭解了設計師在繪圖台上可以指示的內容以及需要在現場解決的問題。

一條木屑小徑蜿蜒穿過一堆堆再生土壤混合材料。一旦完成,這個以前的空地將成為一個當地的食物森林和未來Diggers工作室項目的苗圃。照片:Zach Mortice/Bloomberg CityLab在踏入工作室的苗圃和採摘森林之前,Bilwa Gulavani承認“我以前從來沒有拿過這些手工具。”作為一名建築師,她在自己的國家印度和一家大公司工作過。這個工作室讓她更好地瞭解了設計師在繪圖台上可以指示的內容以及需要在現場解決的問題。

她説:“僅僅給[建築師]圖紙並説‘做這個’是不夠的。”她説。“我們與社區或結構工程師進行設計討論的方式,也應該與勞動者進行討論。有時[設計師]非常死板,但[園藝師]有更多的實踐經驗。”

一個由混凝土塊和木板製成的桌子,上面刻有Hilltop社區的地形線,符合該地點對回收材料的強調。照片:Zach Mortice/Bloomberg CityLabDiggers工作室正在探索的領域也與設計領域正在經歷的新興工會化運動相吻合。今年8月,紐約的Berheimer Architecture 成立了一個工會,而包括建築師和景觀設計師在內的Snøhetta設計公司的美國員工則以35-29的投票結果 以微弱優勢反對組建工會。建築師們提到的問題包括:長時間工作、低工資和沉重的學生債務。

一個由混凝土塊和木板製成的桌子,上面刻有Hilltop社區的地形線,符合該地點對回收材料的強調。照片:Zach Mortice/Bloomberg CityLabDiggers工作室正在探索的領域也與設計領域正在經歷的新興工會化運動相吻合。今年8月,紐約的Berheimer Architecture 成立了一個工會,而包括建築師和景觀設計師在內的Snøhetta設計公司的美國員工則以35-29的投票結果 以微弱優勢反對組建工會。建築師們提到的問題包括:長時間工作、低工資和沉重的學生債務。

這種勞工推動對哥倫布娛樂和公園園丁Jeremy Thomas來説是合理的,他本身是 美國州縣市僱員聯合會的工會會員。他説:“只因為他們在室內工作,我不認為[設計師]就不會受到各種剝削性做法的影響。我會支持他們。如果實地工作者知道你能像[學生們]一樣誠實地工作,如果他們看到你善待他們,他們會為你衝破障礙。”

歷史上,弗朗科選擇的領域隱藏了需要展現田園奇境的“暴力勞動”,“我覺得我們現在仍在這樣做,”她説。

但她希望她的學生能夠明白的一點是,勞動本身並不是固有的剝削性。“是的,勞動可以是剝削性的,它可以是痛苦的,它可以是乏味的,”她説,“但它也可以是一種歸屬感,它可以是關懷,它可以是愛,它可以是社區。它具有所有這些能力,我認為作為景觀設計師,到目前為止,我們參與的這些能力很少,主要是負面的。”