一樁事先張揚的安樂死_風聞

新潮沉思录-新潮沉思录官方账号-01-09 20:51

先講一個和疫情無關的故事吧。

前些年回老家,聽聞了一件事情。一位同學在大學找了個男友,兩人家境普通,勤奮努力考研考博。男方在博士畢業前的春節回到老家籌備婚禮,不料其母在大年初三突發腦溢血。女方得知後趕往男方家鄉所在的東北另一座偏遠縣城幫忙處理。縣城醫療條件落後,無法有效治療,拍片子後縣醫院建議轉往大城市醫院救治。女同學的妹妹是醫學生,她通過妹妹將片子發給學校老師詢問,得到了病情很嚴重的結果。兩人商量完,選擇了放棄治療將男方母親送回家靠氧氣維持。年後兩人返回學校準備畢業且籌備婚禮,母親由男方父親和妹妹照顧。二人新房裝修和婚禮如期進行,同年男方母親在家中堅持了十個多月最後離世。婚後雙方通過努力和貸款又買了一棟房,一輛車以及車位。

聚會時女同學聊起此事,同學們詢問過是否去過比較大的醫院再確診過?是否就醫住院治療過?都得到了沒有的答案。女同學坦然回答,因為兩人家裏都缺錢。這件事當時對我觸動很大,雙方都是普通家庭,經濟節據,但説到底畢竟還是有錢裝修新房和籌備婚禮。

確實對他們來説,以母親的病情將錢投進醫院,很可能也只是再將其生命延長一段時間,最終人去財空,甚至影響兩人的婚姻。但我仍然不敢去想,十個多月日日夜夜在家待死的腦溢血患者,面對此時子女的婚姻會有什麼樣的心情。

之所以和讀者們講這個故事,當然不是為了道德性的討論。這樣的悲劇濃縮了當下時代社會家庭代際關係中的某種結構。在這種結構中,父母長輩之於子女,往往同時存在安家立業的經濟支柱與爆發時間不確定的經濟負擔兩種屬性。

很多人會想起《共產黨宣言》中那段廣為人知的話“資產階級撕下了罩在家庭關係上的温情脈脈的面紗,把這種關係變成了純粹的金錢關係。”這是一個馬克思主義的一個經典論斷,具體到不同的社會環境和發展階段表現得更為複雜。

我國既是一個有尊老和孝道傳統,對後代延續十分看重的國家,又是一個社會道德水平要求較高的社會主義國家。在建國後七十多年,尤其是市場經濟發展的幾十年過程中,家庭關係在我國不同發展程度的地域和不同階層中的呈現,既有前現代的封建依附遺留,又有現代性的平衡,還有後現代性的解構和破碎。總體來説,在相當長的時間內,中國社會的家庭關係大體上仍然是温情脈脈的。

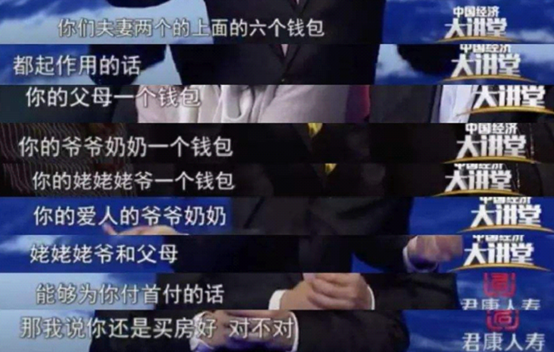

當然,事情總是在起變化。在房地產狂飆突進的十年間,“六個錢包”成為社會生產新家庭的主要支柱。這十年間也是信息技術爆炸,互聯網原住民成長的一代,發達地區人際關係開始出現後現代化,原子化的趨勢。後現代意識,自由主義思潮,父權批判的興起,對社會與經濟屬性獨立的追求,使對原生家庭的批判成為新一代年輕人中的一種潮流,“原生家庭有罪”論,“父母皆禍害”論在網絡上大行其道,與“六個錢包”平行存在,既矛盾又統一。

毫無疑問,我們早已不是一個封建國家,雖然前現代性在我國廣闊土地上仍有諸多殘留,但隨着社會經濟和城市化的發展,鄉村社會結構的瓦解,所謂封建式的家長人身依附已然是一種歷史遺存,而不是等待推翻的社會基礎。資本化,市場化發展越深,家庭關係就會越向着馬克思理論中的經典判斷靠近,我們需要對抗的也是這種趨勢。

然而,後現代弄潮兒們喜歡對着當下因為互聯網發達才得以被放置在聚光燈下的前現代遺存大呼小叫,卻往往對我們當下真正在經歷的種種資本主義現代性悲劇視而不見。從歷史唯物主義的眼光看,當下這種以父母為主要對象的代際批判,很多時候充滿着小資式的精明與幼稚。

比如,“原生家庭有罪”論中,很多指向中國上兩代在家庭和教育觀念中的“原罪”,往往被描述成獨屬於東亞國家甚至是中國的“劣根性”,這就彷彿一些性別批判只對準中國人一樣。

**從歷史唯物主義角度看,所謂的“原罪”首先來源於社會經濟發展和城市化水平的不足。**要知道,在我國現代化建設的早期,整個社會是很少養活脱離於社會系統運轉之外的閒人的,絕大部分人都有自己明確的與國家生產建設有關的職能和工作,且由於物質的不發達和家庭社會責任的繁重,很少有閒暇時間,也沒有多少渠道接受新鮮事物理念。生活在配給制還存在時代的上兩代父母,光是維持家庭生存就要用盡精力了,自然普遍無法滿足“原罪”論小資們那種“懂教育學心理學會深度陪伴沒有大家長觀念的才有資格當父母”的想像。

另一方面則是城市化水平長時間的不足,社會形態極大影響人的思維模式和道德觀念。年輕人與父母輩相比,自然擁有更深的城市化觀念思維。但問題是,年輕人是城市的天然擁有者嗎?起碼,他們大多並不是當代城市化的建設者。

從更廣闊的視角上來説,在我們這個大一統的社會主義國度,上兩代的勞動人民不論城鄉和東西地域,都是城市化的奠基人,但這其中有相當部分的人沒法直接享受到建設成果,直接享受到成果的年輕一代,反而很多已經不事生產,靠當代發達工業系統的富餘產出供養。無法從根本上理解工業和城市化建設的堅苦性和系統性,和所要求的紀律性,只有城市社會原子化帶來的“城市人思維”,自然容易產生優越感,鄙棄那些城市化邊緣人們,並忘記自己並非城市的真正建設者。

整個第三世界雖然國情各有不同,但在代際關係上不會與上述的結構有太大差異,如果説有什麼“原罪”,那落後就是原罪。

落後等於不文明,發達等於高素質,這樣的話術我們已經聽過太多,只是我們應該追問一句,先發與後發的秩序是天然合理的嗎?為什麼20世紀以來,世界上先發與後發的大體秩序版圖仍然沒有真正改變?這必須讓自己的思維時刻處於對歷史的審視中,稍有不慎,就容易忘掉歷史,掉入慕強思維中。

家庭代際關係中的矛盾和問題是必須正視和解決的,但解決方式顯然不該是擁抱加速撕碎温情脈脈面紗的晚期資本主義幻象。存在着不少原生家庭悲劇,並不代表整個社會的根本矛盾就變成了代際矛盾,它仍然應該被侷限於家庭問題本身的討論和解決範疇內。社會的根本矛盾仍然是資本主義要素深入發展下對社會,家庭和個體的侵蝕。

以馬克思主義的視角看,開頭故事指向的問題並不僅僅是資本主義對家庭代際關係的侵蝕,**在更廣闊的層面上,它喻示着資本主義現代社會終將出現的棄老傾向。**這種傾向在新冠疫情三年來毫無疑問是加速的。

我們再回到《共產黨宣言》中的那句話“資產階級撕下了罩在家庭關係上的温情脈脈的面紗,把這種關係變成了純粹的金錢關係。”如果我們把人類社會看作一個大家庭,那麼二戰以後,科技和生產力的極大進步,依靠經濟殖民,隱性掠奪和高福利社會的建立,讓人類家庭上這層温情脈脈的面紗在現代化社會中得以還算體面的維持,甚至讓發達資本主義國家們普遍進入老齡化社會。

但在資本主義世界整體進入新自由主義時代後,正如工業化的收益達到邊界,就開始被金融化取代,出現去工業化現象一樣,**老齡化本質上是工業社會發展的一種結果,而當這個結果變成了徹底的負擔,也就標示着資本主義現代文明社會觸碰到了它的邊界。**隨後就會是一種收縮——從降低人口平均壽命開始,逐步將老年人口規模削減至新社會形態的承受範圍內。

在觸碰到這個邊界之前,現代文明社會對待老年人大體還是體面的,由公衞,醫療,福利和養老系統維繫住人均壽命這個最重要的文明指標,但在社會輿論中,在無數個小家庭內部,對負擔的感受和抱怨將會越來越清晰。

這幾年,老齡化社會和生育率降低是兩個公共輿論中最熱門的話題,絕大部分人在談到這兩者時,用的詞都是“問題”,大眾意識中這兩者已經成為制約社會發展的沉重負擔,**往往遺忘了這兩者實際是社會進入相對發達階段後才會出現的情況。**老齡化趨勢想得到正向解決,也就是讓新增人口比老齡化增量多很多,實現人口結構正常化,在目前幾乎是不可能的,負向解決卻很容易。

冷酷的説,如果現代社會的養老和醫保制度瓦解,老齡化大部分的基礎也就不存在了。更不用説社會出現大倒退的情況,如前蘇聯解體後的十年,俄羅斯人均壽命至少降低四歲,部分地區降低了十歲。少子化與老齡化是個一體兩面的問題,社會倒退,老齡化現象消失後,少子化趨勢也會相當程度的逆轉,這點看看如今世界上還保持高生育率的那些國家就會明白。關於這兩個現象的深層成因這裏先不展開,以後再討論。

這兩年,在網絡上我們不斷能看到有人在計算着養老金,醫保等能夠支撐多久,也有各種言論説養老系統是一種合法的龐氏,終將難以為繼,雖然這種擔憂很有現實性,但在這種冷冰冰的數字計算中,養老確實被當成了一種純粹的社會負擔。在西方,近年來有越來越多的“合理合法”手段隱蔽的削減老年人口。

當然,人權是冷戰之後西方的主要旗幟之一,一直以來這些手段仍然在大眾可以接受的範圍內,並沒有人敢真的推動大規模負向解決老齡化,那會在輿論上被國際社會羣起攻之。即使安樂死已經在一些國家形成一門產業,也還是要打着尊重生命和民意的名義。

很多時候,一件本來無法實行的事情事情只需要一個大家都能接受的藉口就可以推動。比如老齡化問題,假如有一個理想的藉口,大規模推行安樂死或者其他削減老齡人口的措施也未必不能實現。我們已經看到了,新冠的出現就提供了這種藉口。

我們還記得新冠疫情之初歐美國家的一系列操作,如英國推出“評分制”,對相關指標達到5分的65歲以上的老年新冠患者放棄治療,法國,西班牙,意大利等國家都宣佈過對60至70歲以上的老年新冠患者放棄治療。新冠疫情中,養老機構一直是死亡重災區,美國的數據顯示,有統計的新冠死亡人數中,有四分之三都是65歲以上的老人。一些國家的政客公然宣稱新冠節省了養老金。

當然,在這場疫情中,這些操作已經不值得大驚小怪,比起這些,疫情一開始的放任放任失控更是一場真正的大型安樂死。雖然一開始人們可能並沒有意識到,但起碼在一年之後,人們就應該已經明白,這樣一個傳染率高變異速度快的病毒失控的後果是什麼,然而明白後果之後,共存更是徹底成為世界的主流。

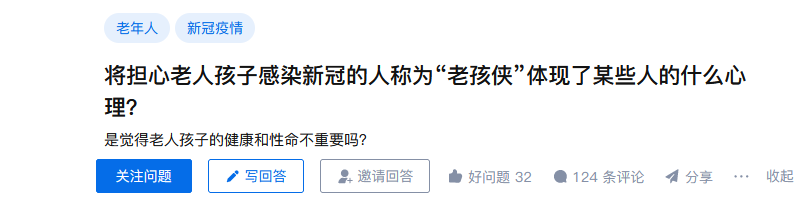

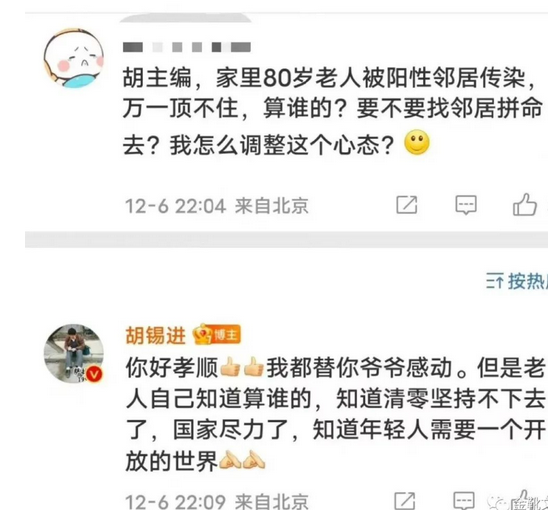

這種思維傾向也不併僅在政客層面,我們也還記得,國內很多人一開始吹美國醫療船野戰醫院神藥的人,後來就轉頭開始鼓吹美國疫情優化了老齡人口,解決了養老金問題,提升了國力。我們也還記得,面對新冠防疫放開後可能出現的老年人大規模離世的擔憂,國內網絡上很多人嘲諷有這種擔憂的人為“老人俠”,並稱不能為了老人就要綁架整個社會,要給年輕人活路,歲數到了本來就該死,有基礎病的不得新冠早晚也會死等等。

12月後全國疫情擴散以來,我們也開始經歷老人大量離世。我們開始看到密集的高齡院士,英雄戰士等共和國建設者的訃告,看到很多地方殯儀館,火葬場的排隊,看到網絡上各種關於親人去世的信息。我們的一位讀者,一直在資助湖南的一個關愛老兵項目,據他説12月以來,項目中還在助養的20位老兵走了5位。更多的離別每天都在發生。

中國畢竟還不是一個人情冷漠的社會,面對放開之後大量老人去世的情況,大部分人心裏是很不好受的,不像國外三年來已然麻木。曾經在防疫期間甚囂塵上的“老人俠”,“老弱基礎病早晚要死”等聲音也在眾怒前低調了很多。

不過,這種難過對於很多人來説,可能也並不會轉化為對重新防控的迫切啓盼,畢竟對多數人來説,生活總還要繼續。更不用説,曾經在防疫中對着個體悲劇極端共情的某類人,在羣體性悲劇發生後,就喪失了共情能力,開始期盼恢復歲月靜好。

這也是為什麼一開始就堅持公衞手段,人民防疫,對新冠清零,而不是放任自流的一種必要性。不要幻想在災難中,羣體性的人心總能經得住考驗,而是要儘量避免會考驗人心的災難的發生,羣體性的道德滑坡,在現實契機下説容易也很容易。

得以安享晚年是現代社會給人的最大承諾,也是給社會建設者們應有的報答。我們總要面對生命的逝去,但在現代社會中,逝去本不該是以淘汰弱勢羣體的形式。而放下了道德負擔,社會達爾文主義就可以變成一種默認的存在基礎,這種淘汰就不會讓人心產生不安**,反而變成了一樁事先張揚的安樂死,**它等於對疫情面前的弱勢羣體説,你早晚要死,為了其他人的生活,請安靜的接受死亡。

這場現代人類羣體性道德滑坡會持續到何時?在目前各方面可預見的因素來看,疫情在未來兩三年內被徹底解決的可能性不大,而人類社會卻又到了一個面臨整體性危機爆發的時刻。幾年之後,即使疫情能被徹底解決,這期間對社會經濟,人口結構,羣體觀念的衝擊也是短時間難以恢復的,那時大家可以裝做這場大規模安樂死並沒有發生過嗎?我們的世界能回覆到2020年以前嗎?如果真的可以當作無事發生,那隻能説明我們的發展真的走到了某種邊界,到了需要調低社會道德水平以適應混亂收縮的階段。

所以,我們應當銘記,為了已逝的人們,也為了未來的我們。