他們至今無法理解“小品王”離開春晚的“最後一場表演”_風聞

酷玩实验室-酷玩实验室官方账号-01-26 09:23

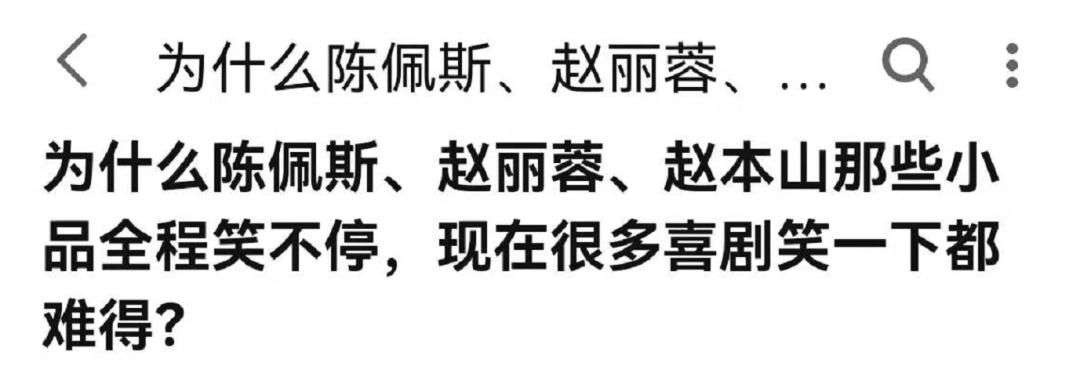

近些年,春晚之後,網友們經常會問到這樣一個“古老”的話題——

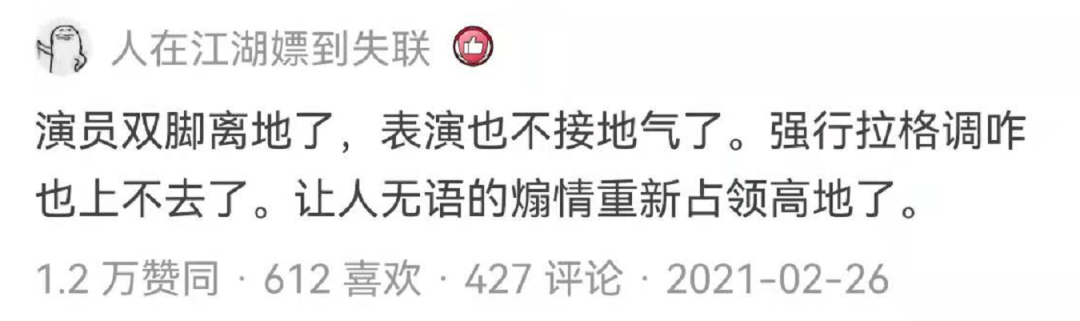

其中,熱評度最高的一條,是一位“高智商”網友在2021年2月做出的評論。

客觀來説,不論是這位網友的名字,還是他的評論,幽默程度都比當下的喜劇高出不止一個數量級。

這個陳年舊話題之所以被大家反覆提及,主要是看過“黃金時代”的喜劇之後,大家對當下喜劇太“無語”了。

當然,對此無語的不只是觀眾,還有一部分喜劇演員。

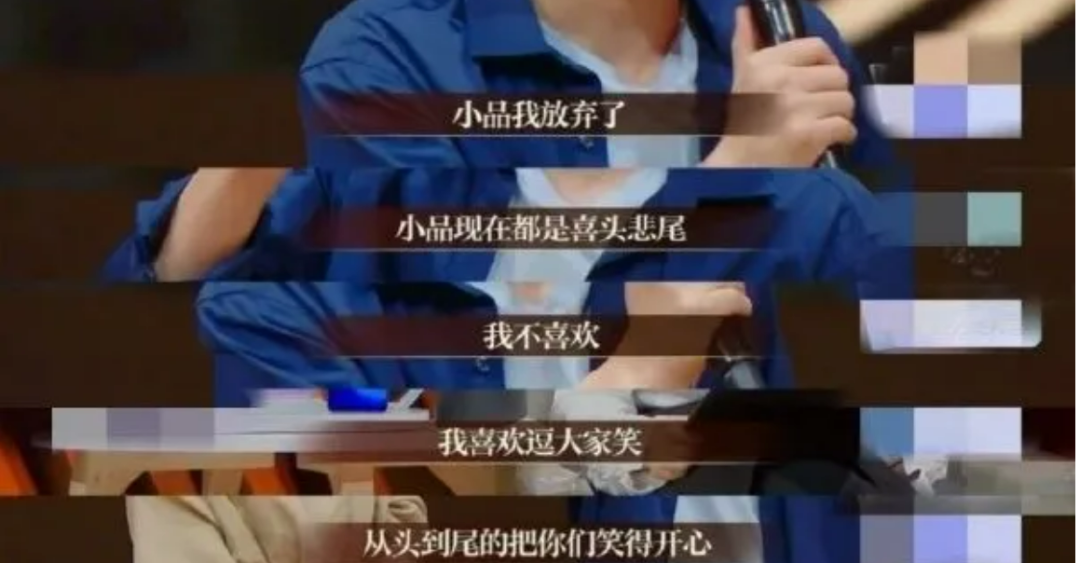

小瀋陽就曾在綜藝欄目中,做出這樣的表態:

“喜頭悲尾”,這幾個字總結真的到位。

所以,問題來了,咱們看喜劇,到底圖個啥?

可能,很多人都跟我一樣,想得很簡單:人生已經如此艱難,我就不能看個“純開心”的喜劇享受享受嗎?

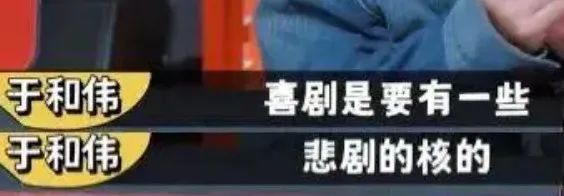

到底是咱們膚淺了!看喜劇是要理解“內核”的!

如果咱們觀眾欣賞不了,就是觀眾自身水平不行……

喜劇的“內核”到底是什麼,一千個觀眾,本應該有一千種看法。和其他藝術形式一樣,喜劇,應該是多元的。

那麼,當下為什麼形成了“喜頭悲尾”這種奇怪的喜劇內核共識,就沒有人做過抗爭嗎?

如果只選出一個為喜劇事業而勇敢“抗爭”的人,我覺得這個人應是“小品王”——陳佩斯。

01

喜劇,要讓觀眾笑

1982年,陳佩斯收到濃眉大眼朱時茂的一個邀請。

那是春節期間,哈爾濱體育館正舉辦商演活動,朱時茂説他倆可以合夥搞個節目,**一場就能賺10塊****錢。**在1980年代可不是個小數目。

陳佩斯聽後剛想答應,但轉念又想:咱倆能演什麼啊?

當時,兩個人都只有28歲,也都小有名氣。1981年,陳佩斯參演的《法庭內外》,獲得文化部優秀影片獎。同年,朱時茂主演了電影《牧馬人》。

可以説,在那個年代,這倆人都是文藝人才,藝術水平也都很高。只要他們願意,隨隨便便都能“雅”起來。

然而,他們還是決定服務羣眾,向“俗”邁進。

朱時茂出了一個主意,咱們可以把在話劇團當學員訓練用的小品,編一編,拿上去一定可笑。

結果他們真就拿這個節目上台了,剛一上去的時候觀眾還覺得挺新鮮,饒有興致地跟着看,但沒一會兒他們包袱甩沒了,觀眾也開始覺得索然無趣。

最後,實在沒詞了,倆人在台下聊起了天,這讓陳佩斯就覺得特沒面子,“真要有一個縫我就想鑽進去。”

不過,倆人都沒有放棄。

掙扎了幾場後,他們開始總結經驗。有笑點的段落保留,冷場的地方修修改改,漸漸他們發現越説越流暢,越説節奏越舒展,觀眾的反應也越來越好,十幾場下來,小品竟然火了。

很快,周邊的電影院都請他們去串場,甚至成了電影院攬客的節目。“一晚上連體育館帶影院我們能串七場,一場我們在台上半個鐘頭胡説八道,觀眾樂半個鐘頭。”

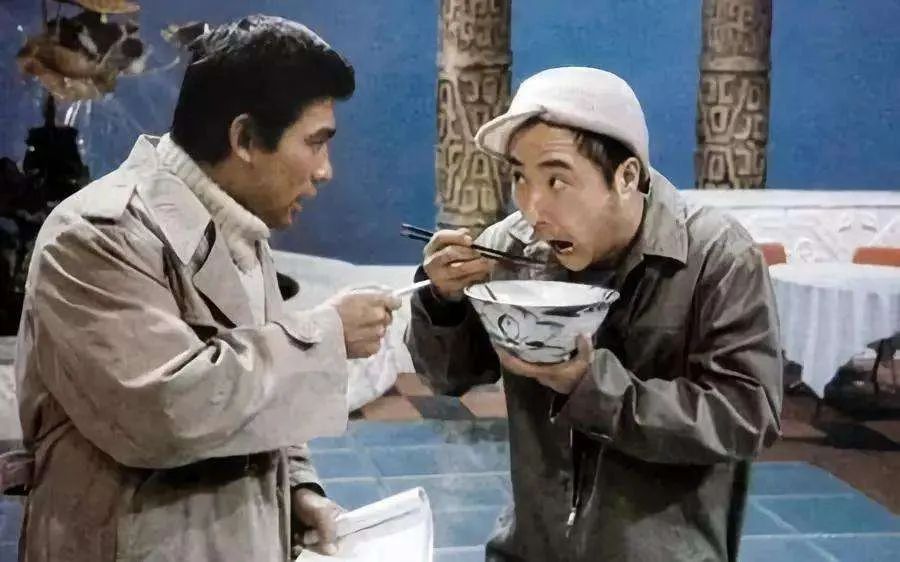

《吃麪條》就誕生於此。

1983年,這部小品越來越火,每場爆滿,甚至轟動了整個哈爾濱。姜昆由此慕名而來,找到陳佩斯和朱時茂,希望他們把節目搬到到春晚上。

陳佩斯和朱時茂一聽能上春晚,當即答應下來,錄下影帶送去中央電視台審核。

但審片的過程比想象中漫長,因為擔心這是一部“為笑而笑”的節目,缺乏教育意義,所以陳和朱二人始終得不到確切回覆。

因為沒有“身份”,他們連正式排練室也沒有,需要排練的時候,倆人就隨便找個人少的房間,進門沖人一笑,旁若無人地排練起來。

沒有飯票,朱時茂腆着臉去製片部“蹭飯”;沒有車票,朱時茂就硬拽着陳佩斯隨便上輛車。

期間陳佩斯覺得太受罪了,想到要不就算了吧,但每次都被朱時茂勸下。

直到1984年春晚當天夜裏,《吃麪條》能不能上仍舊沒結論,導演黃一鶴臨時拍板:

“沒有領導點頭,但也沒有領導搖頭,但我決定你們倆上,出了事我來負責,但你們記好了,千萬別説錯話,一個字都不能錯,説錯一個字那都是重大的政治事故。”

結果,《吃麪條》一炮而紅。

1984年,全國人民眼睜睜看着一個叫陳小二的小痞子拿着一隻空碗和一雙長筷吃了四大碗麪條,從狼吞虎嚥吃到難以下嚥。

所有人知道他端的是個空碗,依舊狂笑不止。

相比於濃眉大眼正氣凜然的朱時茂,這個陳小二臉皮厚,心眼兒多,眼珠子滴溜溜轉得飛快,當着人一本正經,轉過頭一臉奸笑。

無論是滑稽的算計還是耍小心思,陳佩斯用一股市井氣搔中了我們身上一些不夠文雅的癢癢肉,樂得大家合不攏嘴。

後來陳佩斯回憶説:

“演到一半的時候,發現台下的凳子四處散落,很多人盤腿坐在地上,後來才知道,是小品太搞笑,觀眾笑的直不起腰,只能坐地上。”

多年之後老台長洪民生回憶,他最喜歡1984年春晚。因為最真誠,只是純粹讓老百姓高興。

那一夜之後,全國人民記住了他的名字:陳佩斯。

02

戲硬,人更硬

1984年,《吃麪條》火了後,陳佩斯從電影轉向小品,更是一發不可收拾。

兩年後,陳佩斯在《賣羊肉串》中扮演一個新疆人,他貼了一副假鬍子,把一位擺路邊攤的新疆人模仿得惟妙惟肖,讓人看了忍俊不禁。

1989年的《胡椒麪》和1994年的《大變活人》,陳佩斯兩次在春晚舞台上光膀子,他也是唯一一位在春晚上光膀子的小品演員。

1990年,在《主角與配角》中,他為了當回主角,在朱時茂面前耍盡了各種小聰明,不停搗亂,把“小人得志”表演得淋漓盡致。

後來朱時茂回憶,別看他們在舞台上配合得行雲流水,但台下關於每一次包袱的爭論都是一場戰爭。“佩斯有時候是一根筋,一種咬着屎橛子給饅頭都換不下來的精神。他就是那麼一個固執的人。”

而正是這股固執,讓陳佩斯總能將最世俗的幽默搬上最大的舞台。很多人説看陳佩斯表演的小人物滑稽而不不浮誇,因為細品之後總有深意。

憑藉着對喜劇的執着、拿捏到位的肢體表演,緊貼生活氣息的戲劇衝突,陳和朱把小品帶入到了一種全新的境界,將小品帶入一種別具一格的高級感。

陳佩斯還想把喜劇拍成電影,讓喜劇走進更廣泛的羣眾生活之中。

1986年,他把這個想法告訴八一廠,希望能得到廠裏的支持,得到的回覆是:八一廠不拍喜劇。

為此,陳佩斯萌生了去意。

八一廠捨不得這位好苗子,反覆來勸了好幾次,但陳佩斯去意已決,最後廠裏威脅説:**“要走可以,你要走的話,就分不到房子了。”**陳佩斯一笑:“那簡單,我不要了。”

但令陳佩斯沒料到的是,他低估了當時在中國拍喜劇電影的難度。

第一部電影《父與子》,陳佩斯寫完劇本,發現缺一個“名分”,就像如今每部電影開頭都要標註一個“北京電影製片廠”或是“上海電影製片廠”一樣,當時的陳佩斯找到西安電影製片廠,結果被人家當門拒絕。“你走吧,這類電影我們不做。”

結果他心一橫,決定自己拉投資,自己拍,可拍到一半他才得知,影片必須掛靠電影廠才能拍攝。

這讓他抓了瞎,當時國字輩的電影廠都不拍喜劇,後來又是父親陳強出面,中影公司才收購了它。

《父與子》上映後,很快受到了市場的歡迎,每場票房都不錯。陳佩斯趁熱打鐵,又拍了《父子老爺車》、《傻冒經理》、《二子開店》等喜劇電影。

80年代,國內盛行主旋律電影,宏大敍事是影視作品的主流,喜劇是所謂的“非主流”。

但一臉賊笑的陳小二,卻成了為數不多能在熒幕上給全國人民帶來歡笑的角色,只要他的電影一上映,票房就絕對數一數二。

之後,陳佩斯成立了“大道影業有限公司”,自己獨立投資、發行電影,這也是中國第一家集創作、製作、發行於一體的民營影視公司。

成立之初,恰好趕上《關於電影發行機制改革》的3號文件出台,中影公司不再統購統銷國產影片。

陳佩斯製作的《臨時爸爸》參與了中國電影統銷統購的最後一次看片會,到第二部電影《編外丈夫》時,他只能自己拎着片筒四處求人。

“原來中影公司的統購統銷變成了30個省市自治區的分銷,一個爺爺就變成了30個爺爺。”

同時,大道影業有限公司深陷於商業世界的泥沼中。

從統購統銷,到和各省分賬、再到票房分賬,它把每個環節的雷都結結實實踩了一遍。

比如票房偷瞞漏報、院線瞞大頭報小頭交零頭——這些行為在那個年代比比皆是,陳佩斯當年派出5個組到河北去監票,發現有的地方演7場只報3場,有的地方80%的上座率只報40%。

他對此很憤怒,但又無能為力。“我們所有的電影沒有一部是賠錢的,無論是拷貝還是票房,都是當年國內電影的前三名。但我們永遠都沒有掙到我們應該掙的錢。”

1997年,陳佩斯的《好漢三條半》上映,正好和馮小剛的《甲方乙方》撞到一起。

起初《好漢三條半》每日票房20萬元左右,勢頭很猛,但5天之後莫名被主流院線撤下,安排放入郊區院線。同時《甲方乙方》卻從聖誕前一直演到春節前後,以4000萬元的票房成為當年最賣座的國產電影,陳佩斯後來才知道:原來他們是一夥兒的。

多年後他對此仍耿耿於懷,在一次採訪中記者問他如何看周星馳這個人,陳佩斯説:

“周星馳的電影非常好看,雖然沒見過本人,但是周星馳有他自己的魅力,不然怎麼會叫星爺。” 隨後記者又問到怎麼看馮小剛的,陳佩斯只生硬地回應了兩個字:“沒看。”

之後馮小剛邀請陳佩斯參加春晚,再遭陳佩斯拒絕,只留下一句:“我是一個行得正,乾淨的人。”

03

市井小民,難得一笑

很多人不知道,陳佩斯之所以做演員,理由特別俗:為了吃飽飯。

陳佩斯出生於1954年,在那個時代,藝人的社會地位不太高,並且文藝工作也存在一定的“危險”。

“千萬長大別幹這行(演員),千萬長大別幹這行。”

父親千叮嚀萬囑咐,要求陳佩斯去做一個工人,因為工人階級最不容易被捲進政治風波。

更何況,陳佩斯打小就頑皮,在學校裏出了名的不愛讀書,唯獨愛搗蛋和打架。思想覺悟問題,讓父母頭疼。

新來的老師見他這麼皮,給他安排到全班最後一排,陳佩斯知道後,就和老師槓上了。

一次,老師讓同學們用“五彩繽紛”造句,陳佩斯把手舉得老高,站起來就説:“我放了一個五彩繽紛的豆花兒屁。” 逗得同學們鬨堂大笑。

回家後,陳佩斯捱了父親一頓揍。那時父親常年在外面拍戲,這是父子倆一貫的交流方式。

陳佩斯的父親陳強,之所以苦勸他別幹這一行,就是自己“深受其苦”。

其實,陳父是新中國建國後的知名演員,因演反派“黃世仁”和“南霸天”入木三分而家喻户曉。

70年代,父親遭到紅衞兵的迫害,批判的理由讓人哭笑不得:“你肯定是壞人,不然你怎麼演壞人那麼像。”

陳佩斯後來回憶説,每一次父親從批鬥場回來,被打得皮肉模糊的,身上的白襯衫全是血印子。“所以你想,這種名譽有什麼價值?我從心裏頭對它非常地厭惡。”

與此同時,15歲的他也被下放到內蒙古建設兵團。

從城市來到沙漠,他的生活發生了天翻覆地的變化,原本是北京養尊處優的少爺,變成了黃沙漫天裏乾重活的苦力,晚上窩在被窩裏飢腸轆轆,挨凍受餓。

後來,陳佩斯的妻子回憶説:“他在兵團真正接觸到了貧困百姓,使他骨子裏產生了一種平民意識。”

到了1973年,陳佩斯還是決定從事文藝工作。他向家裏提出,希望藉由考文工團的機會返城,他給出的理由是——城裏文工團一個月發45斤糧食,能吃飽飯。

陳父再三考量,決定讓陳佩斯回來考演員。

但起初的演員之路並不順利,陳佩斯的前幾次考試都沒有被錄取,無論是北京軍區文工團,還是總政歌舞團,拒絕他的理由都差不多——這人外形太一般。

無奈之下,陳強只好為兒子去求《白毛女》中的老搭檔田華。

那時正在八一電影製片廠負責招收新學員。“幫個忙,把佩斯收了吧。”就這樣,陳佩斯作為“關係户”進了八一廠,成為了一名演員。

在那裏,他認識了朱時茂。老茂濃眉大眼、英俊瀟灑,而且剛憑藉一部《牧馬人》名聲大噪,拿獎拿到手軟,還上了《電影畫報》和《大眾電影》的封面,是那個時代的“小鮮肉”。

相比之下,陳佩斯長相顯得“很不雅”,鼻子大、眼睛小、“賊眉鼠眼”、“長得比他爸爸還難看”,這樣的外形條件,讓他一進來只能搬道具、拉大幕、打燈火、跑跑龍套。

這樣乏味的日子過了幾年後,陳佩斯開始對自己的演員生涯產生了懷疑——同年進來的人的都嘗試了不同的戲路,只有自己因為這張“反派臉”一直輾轉於流氓和土匪之間。

他琢磨,要實在不行就改做幕後。

他開始學習怎樣做導演,為此他還自己編了一個稿子《十萬火急》,最後廠領導都通過了,劇組都開始組建了,結果因為自己資歷不夠,更上面的大領導説沒有30歲以下的導演,又給他撤下去了。

直到1975年,陳佩斯的人生才發生轉機。

這一年,廠裏排練話劇《萬水千山》,這部劇因當年鄧小平復出而復排復演,在當時極受關注。

陳佩斯和以往一樣,仍然被分到一個跑場的匪兵。

但舞台上的陳佩斯靈機一動,給自己加了個戲:他和搭戲的演員合計,跑路時一人回頭放槍,一人配合把帽子扔天上,以增加戲劇性。因為這種琢磨勁,後來他被“提拔”去演一個俘虜兵。

俘虜兵不過幾分鐘的戲,但又被陳佩斯演繹得活靈活現,引起台下人的陣陣笑聲。

“那時候我就覺得他與眾不同,他很有天賦。大夥一塊説笑話,他在語言上、動作上就是比別人可樂,他有把人弄笑的天資。” 《萬水千山》的編劇毓鉞回憶説。

發現他有喜劇天分的不只毓鉞,還有台下的父親。

父親覺得演喜劇好,不看臉,還比演反派要安全得多,不會招來橫禍,於是他鼓勵陳佩斯發揚自己的優勢,嘗試走走喜劇這條路。

1979年,陳強親自出馬,帶着兒子主演《瞧這一家子》,陳佩斯扮演車間主任的兒子,陳強出演戲中的父親,這是文革之後,中國第一部熒幕喜劇。

有時候陳強就在場邊看着,覺得兒子哪裏演得不對,他就親自下場教,他演一遍,陳佩斯跟着學一遍。

同時,陳佩斯也如飢似渴地吸取關於喜劇的一切。《瞧這一家子》的導演王好為曾回憶道:“他宿舍的牆上貼了整整一面牆的人物分析。他把自己所有戲的動作語言都寫在上面。之前,我從來沒有見過任何一個演員像他這麼用功。”

就這樣,在父子一起努力下,陳佩斯演完了這部電影。

誰也沒想到,《瞧這一家子》讓陳佩斯一夜成名。1981年,陳佩斯出演《法庭內外》,又火了。

直至後來1982年的《夕照街》,陳氏父子的喜劇電影變得家喻户曉。

後來面對採訪,陳佩斯説父親告訴他:“中國老百姓太苦了,要給老百姓帶來歡樂。”

這可能也是他決定不再往“雅人”堆裏硬蹭的原因之一。

後來,陳佩斯專愛演小人物的窘境,也許是從那時埋下了根。

04

大師風骨,“最後的演出”

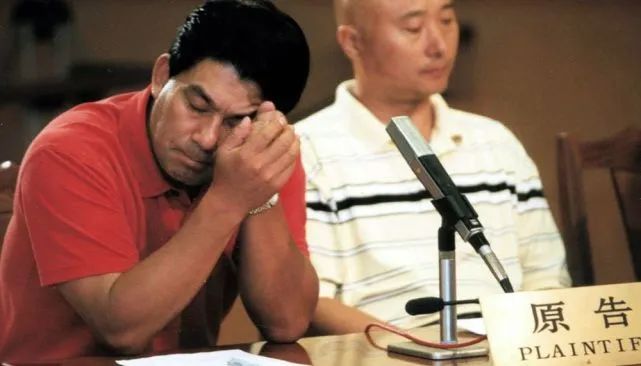

關於陳佩斯“最勁爆”的新聞,發生在2000年。

那一年,陳佩斯和朱時茂一紙公文,將中國國際電視總公司告上法庭。

早在1999年初,陳佩斯發現央視下屬的中國國際電視總公司,在未經他們允許之下,私自發行售賣他們的小品光盤,陳佩斯前去討要説法,卻被幾句話搪塞。

陳佩斯忍無可忍,終於一紙訴狀將央視告上了法庭,罪名是盜版侵權。

其實這已不是他們第一次被侵權。早在1994年,中國國際電視總公司就用類似方式出版過二人的小品專輯錄像帶,當時二人也準備起訴,後來央視找人出面説情道歉,最終撤訴。

這次陳佩斯決定不讓了。

“他們有他們的説法,我們有我們的説法,他們依據規矩——他們的規矩,我們依據法律,所以覺得還是用法律來決定吧,看你們的規矩對,還是全社會、全世界的知識產權對。”

2001年底,在全世界的關注下,陳佩斯和朱時茂勝訴。

法院最終判決,被告中國國際電視總公司立即停止侵權,登報道歉,並賠償陳佩斯和朱時茂二人經濟損失33.3萬元。

“我考慮過後果,但我就是受不了,我一定要發聲,否則五十年一百年後,我們的後代看到會為我們現在的所作所為感到憤怒。”

此後,陳佩斯再也沒上過央視春晚。

豈止是央視,任何電視台都終止了和他的合作,沒有演出,沒有廣告,連走穴都沒有,陳佩斯幾乎消失在了大眾視野,多年之後再發聲,他堅稱自己是個手藝人而不是藝人,曝光度對他來説沒有意義。

試問當今的演藝圈,有幾個人敢説出陳佩斯這樣的話?

大家所期待的喜劇,其中一種“內核”就是諷刺。

而諷刺,是需要“抗爭”勇氣的。如果連自身面臨的不公都不敢去抗爭,不敢為自己説話,又怎麼能代表羣眾去諷刺呢,怎麼能把下位者的辛酸苦辣表現出來呢?

陳佩斯的這場官司,堪稱是呈現給所有演員的一場盛大而勇敢的“演出”。

為自己抗爭之後,陳佩斯從此“無緣”春晚。這是否意味着,陳佩斯輸了、完了?

事實並沒有,**真正有手藝的人,怎麼可能會被餓死!**只要自己手藝過硬,不依靠任何平台,也會越來越好。

眾所周知,此後,關於陳佩斯最大的新聞是,“守着荒山種石榴”。

1995年,陳佩斯的確曾在北京延慶承包了一座荒山,在附近還買了個院子。

起初包下它的原因,是想作為一個可以偶爾帶家人來休憩的地方,後來國家“退耕還林”的政策出台,為了不破壞生態環境,他索性就讓這片地荒了閒置了下來。

事業受挫後,陳佩斯決定搬到這裏。

但並不像媒體上大肆渲染的那樣,他扛着鋤頭,開墾荒地,做起了一位石榴果農。“當初承包這座山的條件之一是封山育林,不許砍柴。” 他的妻子説,他們從來沒有靠這座山賺過錢。

其實陳佩斯在現實中去做的,是收拾出一個乾淨的屋子,並沉下心來大量閲讀,尤其是關於喜劇的著作和劇本。

他試圖從多年來的演出實踐中,整理出一些有關喜劇的思考,並順帶梳理自己多年喜劇實踐中總結下來的經驗。

期間,他還在大山裏修了一條路。鄰居碰見他時滿腹狐疑:“修這路也沒有人走,有用嗎?”

陳佩斯笑了笑説,這路本可以不修,只不過前一年北京非典,到處隔離限制交通,山裏十幾個居民還沒了生計。“你得讓他們生活啊,我就讓他們修了這條路。”

據他説,修這路雖沒多少錢,但至少有個理由給他們發點工資。

背後是佩斯承包綠化的山溝

人生如戲。修路,是戲,也是真實的人生。

書歸正傳。2001年,陳佩斯冒出一個想法,他想做話劇。

很多人聽説後很詫異,都不太看好,連話劇圈內的人都來勸他謹慎入行。“不怕賠錢就做吧,許多話劇演員都要靠演電視劇來生存。“ 在中國,大部分劇場都是黑着燈的。

陳佩斯自己也明白,甚至已經估算出大概要賠36萬元,但為了把這些年來所總結的喜劇理論實踐一下,他橫了心還是決定要做。“我當時特意接了一個黑牛豆奶的廣告,賺了100多萬元,就是預備着填這個戲的虧空。”

北京公演之前,陳佩斯心裏忐忑不安,還悄悄送了一些贈票給北京的高校,希望來一些“托兒”。他自己“老皮老臉”無所謂,只是怕場子人太少,後台演員們面上過不去。

但萬萬沒想到的是,2001年《托兒》橫空出世,120場場場爆滿,觀眾多達17萬人,一票難求,在當年創造了上千萬的票房神話。

當陳佩斯在全國巡演時,才發現話劇這些年在中國被“停滯”了多久——各地劇院十分簡陋,舞台邊就是廁所,後台一股尿騷味,連個正常休息的地方都沒有。

而這也更激發了陳佩斯的決心,很快他又創作了《陽台》、《雷人晚餐》、《戲台》,每一部話劇都能掀起一陣觀劇潮。

其中《戲台》巡演3年之久,這部戲在豆瓣還有9.1的高分,大陸話劇裏唯一比它高的,是老舍的《茶館》。

2003年9月,《親戚朋友好算賬》在短短8個月裏演出近60場。2004年,《陽台》巡演了70多場,最終被上海戲劇學院選為教學案例。

此後,陳佩斯把對錶演幾乎所有的熱情都傾注在了話劇上。

《陽台》裏一場戲,他能改了十幾遍;女演員十步的走位,他能推敲40分鐘。《戲台》排練時,他把一個演員排崩潰了6次。

每一次演出,這邊剛下場,他就拉着演員跑到後台討論,哪兒需要修改,哪一步沒走對,錯了,馬上排一遍。排完了,再趕下一場。

何瑜説,如果陳佩斯進入狀態,他幾乎24小時都想着戲。他考慮如何修改劇本,誰的表演會有什麼問題,舞台上也許還差點什麼。

朱時茂曾參與《托兒》第一輪演出,之後就退出了。“我吃不了他這個苦,太累,太寂寞。” 朱時茂曾問陳佩斯:“每天都要重複。同一個舞台,同一幫演員,同一句台詞,同一個感覺,你不覺得很寂寞嗎?”

毓鉞看他一場戲演下來整個人跟水耗子似的,也心疼他。“你去演電視劇,4、5個月也就出來了。倆助理,小火鍋一點,慢悠悠吃上。你幹嘛非得吃這個苦啊?”

劉曉慶也勸過他:“現在喜劇綜藝節目那麼多,好多人都想拉他去,這些綜藝一火,什麼廣告、電影,錢馬上就來了。”

但這些話都被陳佩斯一笑了之,他覺得這樣的錢能掙,但他掙到兜裏不踏實。

在一次採訪中,楊瀾問他:“當年你走一次穴都可以幾十萬,你為什麼不去? ”

陳佩斯説:然後呢?

楊説可以買房子和車子啊。

陳佩斯卻不以為然,“再大的屋子只能睡一張牀,車只不過是一個四個軲轆的代步工具而已。”

和當下自封“導師”,並且開課教別人如何幽默的人不同,陳佩斯是在為行業“衞道”,而不是譁眾取寵,或者流量變現。

(某“大師”的幽默課程)

(錢鍾書《説笑》)

此時,陳佩斯已經和主流藝人,處在兩個不同的世界。

尾聲

不論是過去還是現在,國內的喜劇人,都多如牛毛,但是稱得上“喜劇大師”的人,卻稀如麟角。

陳佩斯為什麼能稱得上大師?

窺斑知豹。有兩個小細節,可以體現。

2011年,面對春晚總導演哈文發出邀請函,陳佩斯婉言謝絕,留下的理由很乾脆:“要把更多的時間和精力放在了排練話劇和沉澱喜劇理論上。”

陳佩斯説,“在此之前一直是被命令的,能做什麼,不能做什麼,永遠是按着別人的指令去做,去生活,去活着。終於可以按照自己的意志去實現它,這個反而給我帶來的是精神上的東西,是不可估量的。”

如果一個演員自以為春晚舞台“命令”太多,不能“按照自己的意志去實現”,你真的有能耐,可以選擇不去,而不是在迎合之後、在獲得春晚流量之後,再對着春晚阿Q式的“無能吐槽”。

你不敢抗爭,不敢像陳佩斯一樣呼籲別人一起抗爭,最終選擇了順從、選擇助長,最本質的原因恐怕還是對自己能力的不自信,需要春晚給自己臉上貼金!

在能力之外,我覺得有一個細節,也可以體現大師和普通演員的差距:

陳佩斯的話劇《陽台》被上海戲劇學院選作了教學案例後,陳佩斯也常常去講座和觀摩。有一次,排演結束後,大幕還未合上,一個學生從舞台側面直接下台了。

陳佩斯立即叫住了那個學生,“你在演出,觀眾還沒有退場,作為演員你怎麼能從兩側下去?你們要尊重舞台。”

後來一個學生對媒體説:“我們都愣了。學校的老師從來沒跟我們強調過這一點。”

尊重觀眾,需要老師強調嗎?

眼中從來沒有羣眾,心中從未產生過“為羣眾帶來歡樂”想法,只是按照劇本要求、按照主辦方要求,走完標準流程的演員,怎麼可能具備把歡樂帶給羣眾的能力。

他們,甚至都算不敬業。因為,他們都沒有為藝術盡過力。

因此,遇到所謂的“條條框框”和“不公”,他們只會妥協和助長,只會“自我閹割”,根本不具備陳佩斯狀告央視、拒絕春晚的底氣。

這份底氣,除了來自過硬的藝術能力和對藝術的熱愛,還有作為一個小人物敢於為自己、為他人、為藝術而抗爭的勇氣。

因此,他們或許永遠無法理解“小品王”**離開春晚的“最後一場表演”。**這或許就是近些年大家對小品越來越失望的主要原因。

參考資料:

《陳佩斯是個嚴肅的人》,發佈於正午故事

《陳佩斯:不賺快錢,春晚呼聲最高的喜劇人,如今低調得讓人心疼》,發佈於書單

《陳佩斯:我的理想就是要給大家帶來快樂》,發佈於申江服務導報

《陳佩斯,暫別央視的日子》,發佈於首席人物觀