《流浪地球2》科學顧問自述:在電影裏探索如何實現人類的數字永生_風聞

眯眼打瞌睡-嘿嘿嘿01-28 10:56

來源:公眾號“甜草莓的科學小屋”

作者是北京郵電大學博士,中國計算機學會(CCF)科學普及工作委員會主任助理,流浪地球2科學顧問等;

如果我們把漫長的地球歷史看做一部時長12小時的舞台劇,主角是天空、海洋和大地,那麼生命的粉墨登場只佔用最後15分鐘,甚至在這熙熙攘攘的舞台閉幕前0.2秒,人類文明才姍姍來遲。曾經有位朋友問我,“為什麼人類文明和科技可以在這麼短的時間裏如此燦爛輝煌?”我並未過多思考,“因為人類擁有無與倫比的好奇心和前所未有的想象力。前者讓我們腳踏實地,發現規律,後者讓我們仰望星空,夢想未知”。

現在《流浪地球2》科學顧問工作接近尾聲,自己轉頭一想,這句話或許就是對我正在從事的科學研究和所參與的科幻電影製作的準確描述。正如在這樣的大地上,我們敬畏知識,所以披荊斬棘,審慎前行;在這樣的天空裏,我們憧憬未來,所以沐浴陽光,展翅翱翔。

這段科學顧問的旅程,對我(以及大部分科學顧問)而言,是一整個“造夢”工作:我們可以隨意展開科學暢想而不用去設計實驗驗證,這讓整個工作變成一件很“爽”且“刺激”的事。因為除此之外,或許沒有更多途徑可以讓科研工作者去影響幾億經費燃燒出來的“夢境”,去“見證”一個自己推測中的近未來世界了。

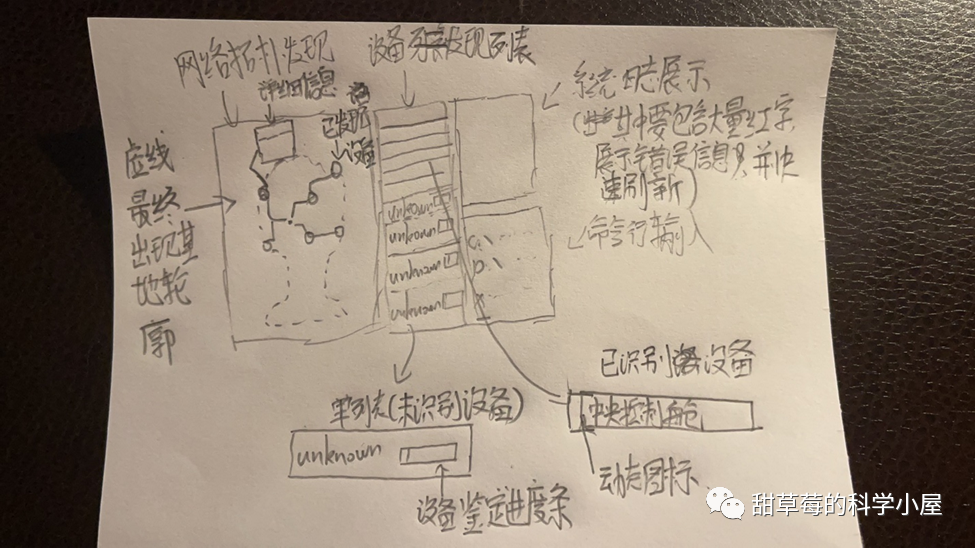

某個系統的設計初稿,我不知道最後會不會被剪進終版,即使剪進去應該也已經被美術改頭換面了

接觸科學顧問這份挺有意思的職業或許來自某種緣分。2020年,我在參加IEEE/CIC國際通信大會等待演講,突然接到計算所王元卓老師的電話,問有個影視項目願不願意參加,可以藉此機會做一些科普工作。科普一直是我的愛好,同意之後發現原來是《流浪地球》劇組,這就是所有故事的開始。

在這將近2年時間裏,作為科學顧問而言,我的工作主要有兩方面:一個是創造世界觀,電影是藝術創造,科幻電影需要創造一個可信、自洽、栩栩如生且讓人沉迷的未來世界作為劇情基礎。我自己的工作方式是儘量遵循**“What if - How to”框架,即從現實的科學知識出發,推測核心幻想下某件事的可能運作方式,讓世界細節經得起推敲,《流浪地球2》的時間線幾乎和現實時間線重合,這部分要更加小心謹慎;另一個是遵守“科學底限”原則**,儘量保證電影本身不因大幅度違背公眾科學常識而導致世界失真;但為了兼顧故事性,可能存在一些科學和藝術上的平衡和取捨。這部分會在電影上映之後再做概述,供後續從事科學顧問工作的同行參考。

某場影片成果vs真實場景,大家猜猜我們標記的是什麼?

受劇組邀約,今天這篇文章嘗試向大家分享我們(流浪地球2科學顧問團隊人工智能組的同事們)在《流浪地球2》中對腦機接口和數字生命等科學議題的思考和推理,當然受限於個人水平和劇情原因,我們的工作和思考可能存在不足,希望大家見諒。

注1,本篇文章只限於預告片中的數字生命計劃部分,電影劇情留給大家自行探索。

注2,我留下了1個問題作為課後作業,大家做些簡單的科學推理,或許可以猜到部分世界觀。

注3,此文成稿時我並沒有看到完整成片,所以沒有劇透。

注4,在此感謝人工智能組的其他同事,中科院計算所的王元卓研究員,江旭暉博士和沈英漢博士對此文做出的貢獻。

[“起航之前”預告] 太陽危機剛剛揭露,世界政局動盪不堪,人類紛紛自救但仍內鬥不止,科技在重壓下加速發展,人類舉球之力提出了數個自救計劃。其中“數字生命計劃”可以實現“數字永生”,這成了人類 “另類”的備選自救計劃之一,但因為未知原因被禁止(印度數字生命研究所的Suresh Sun小哥因此瘋狂)。

[“圖恆宇”預告] 數字生命計劃被法律禁止,數字世界架構師圖恆宇把自己車禍受傷的女兒圖丫丫進行了數字化,然後數據上傳至550W,他和劉培強在MOSS身邊擦肩而過。

[“MOSS”預告] 這是一個MOSS視角的獨白,在流浪地球史上存在四大危機,但是人類進化的腳步從未停止,生命不止有一種定義,而人類生存的最大障礙,不是弱小,而是傲慢。

相當多的預告情節都提到了數字化人類(或其他人提到的意識上傳),從而實現數字永生,這顯然和“數字生命計劃”有非常直接的關聯。

那麼其中幾個核心概念,“數字永生”、“意識上傳”和“腦機接口”,我們在電影製作時是如何考慮的?我們又是怎麼推測一個人類的“數字化實現框架”的?

1

大腦中的電信號

[“起航之前”預告]印度小哥在意識上傳實驗開始前:“人,本質上是一堆電信號”。

這種説法是劇情需要,現實世界裏有些絕對,不過關於人和電信號的問題,或許我們應該從二十世紀初開始説起。

自從1920年德國精神科醫生Hans Berger博士[1]用大腦頭皮上的貼片電極成功測量人類“腦電圖”以來,科學界就猜測腦電波是一種可用於大腦直接對外/對內交流的信息載體,此後關於腦電控制/腦波暗示等的科幻/遊戲創作一直不絕於耳,比如《命令與征服:紅色警戒2》裏就有一種叫做“尤里”的作戰單位,可以通過操縱腦電波實現對其他單位的精神控制。但在當時,沒有人想要把這些狂妄的想法變成現實。

《紅色警戒2:尤里的復仇》裏的尤里

這種情況延續到1970年,科學界逐漸認識到,人類腦電波中某些可觀測部分可以反映大腦狀態[2]。比如醫院裏,腦電圖儀通過觀測alpha波(alpha wave)來輔助醫生完成腦部疾病診斷。更有甚者,在大腦產生動作意識後,部分腦電波會隨之產生變化。當時的科學家認為,如果能夠捕捉到這些變化的電信號,或許就能還原出受到刺激時的大腦 “意識”。後來第三代腦波測謊儀就由此而生:當受到小概率事件刺激(比如正在編造謊言)後,300ms-1000ms左右可以觀測到正向腦電波波峯(即P300波),以此可判斷被試者是否説謊。

著名科幻概念“意識上傳”,其實是此現象的反向利用,即對腦電信號/人腦結構的完全觀測是否能還原人類意識本身?我不太想在這一節回答這個半科學半哲學命題,這裏只給大家留下個小懸念。但毫無疑問,1970年起,科學界已清楚知道大腦電信號與人類意識之間必然存在關聯,併為總結這些關聯付出了大量實踐。

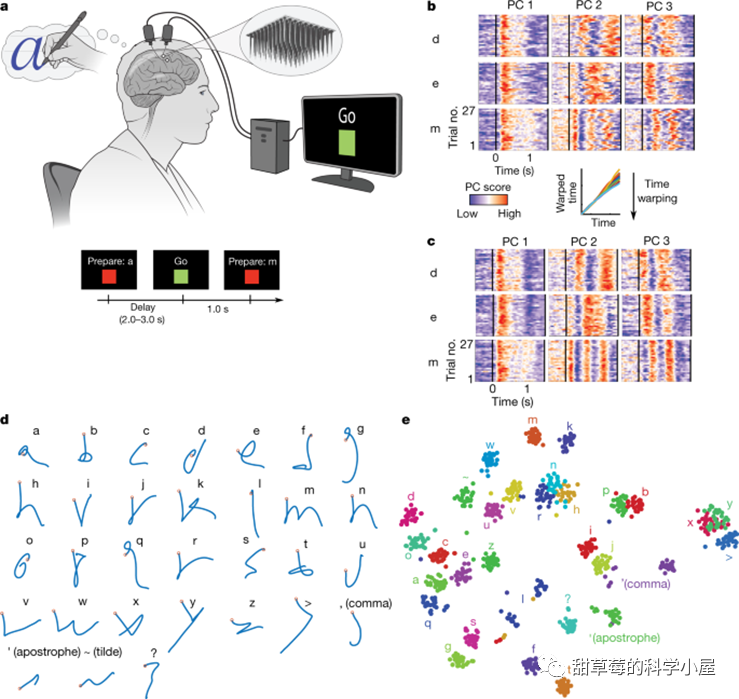

通過腦機接口對電腦輸入字符

既然已知存在聯繫, 那我們能否利用某種腦電波來直接控制人體外部設備?比如假肢或者電腦?

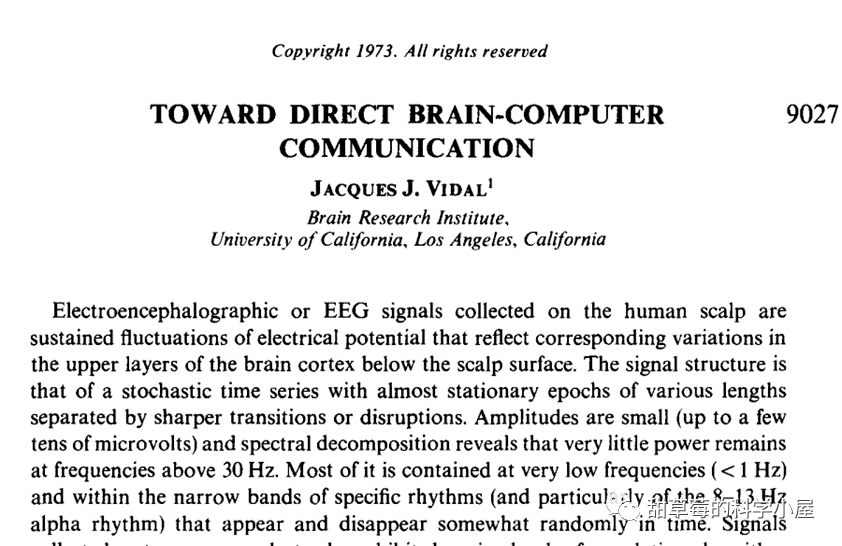

這是腦機接口的核心科學問題,原文來自加州大學洛杉磯分校Jacques J. Vidal教授在1973年發表的開創性論文[3]。Vidal教授此人是一個傳奇,他當過電氣工程師,做過空軍飛行員,後來還是迴歸高校,穿上西裝拿起教鞭,最後開始研究腦科學,在加州大學洛杉磯分校腦科學研究所研究哺乳動物前庭系統。在成為一名獨立研究者後,他很快就接到了美國國防部資助的人機通信項目(Brain-Computer Communication),這也是1973年這篇論文的來源。

1973年,Vidal教授在《Toward Direct Brain-Computer Communication》一文中首次提出了“腦機接口” 這個術語

在這篇論文裏,他十分篤信自己的預言:“即使僅以當時計算機科學和神經生理學的現狀為基礎, 也預示着這樣的壯舉可能即將來臨”。要知道,當年計算機才剛剛興起,雅達利公司還只是個1歲的新生嬰兒,距離《吃豆人》誕生還有7年時間;而就在三年前(1970年),26歲的Ken Thompson剛剛在一台破舊的PDP-7上開啓UNIX紀元。他不會意識到,僅僅13年後,他將因此獲得圖靈獎(注:UNIX紀元是蘋果的OS X等類UNIX操作系統和JAVA等主流編程語言的時間起點)。

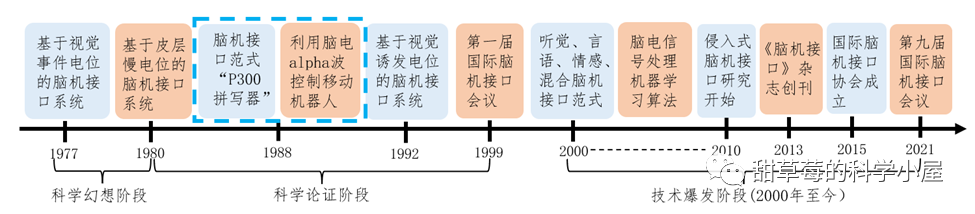

即使此後相當長一段時間內,腦機接口都沒有取得明顯科學進展,甚至在當時被認為是某種“科學幻想”,我們也不得不佩服Vidal教授對神經科學和計算科學的洞察和遠見:因為在50年後的今天,“腦機接口”已成了科技領域無人不知的技術趨勢之一,甚至已經成為了某種“科技時尚”。

2

腦機接口:當夢想照進現實

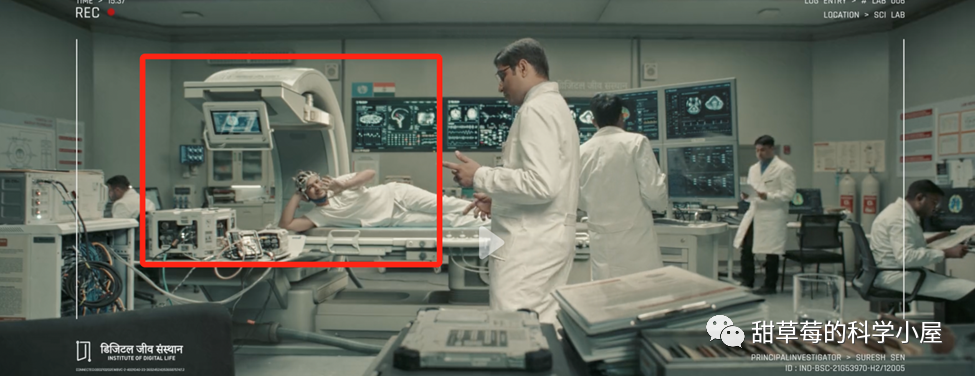

看這個人蔘與數字生命實驗,研究經費充足,你看他笑的多開心,我也想這樣

[起航之前預告] 印度數字生命研究所,志願者頭戴腦電帽躺在數字生命實驗牀上,表情輕鬆,可見對即將進行的數字生命實驗並沒有什麼擔心。

自從計算機誕生以來,從鍵盤鼠標到觸控語音,人類和計算機的溝通交流正在變得越來越便捷。腦機接口可以直接建立大腦和機器之間的信息通路,就變成了人類夢寐以求的最便捷的人機交互方式,或許沒有之一。

其實在瞭解 “數字化人類”的核心概念時,我們就認真思考過腦機接口的具體呈現形式。早期討論中,曾有兩種方案:“侵入式腦機接口”,即通過探針直接採集/刺激大腦皮層電信號,通俗的視覺呈現就是腦後插管,為了植入電極一般需要開個真的“腦洞”;另一種就是大家現在看到的**“非侵入式腦機接口”**,即通過電極貼片採樣頭皮腦電(Electroencephalogram,EEG),一般通過頭戴腦電帽或者頭盔實現。《阿凡達》裏有比較直觀的對比,人類進入阿凡達用的是非侵入式腦機接口,而阿凡達連接靈魂樹,可以類比為侵入式腦機接口。

在現實裏,因為可直接接觸大腦皮層,前者通常更準確、可傳輸的數據量更大、未來真正實現的可能性也更高,但是考慮視覺、道德(腦後插管有點過於邪惡了)和數字生命計劃可能的普適性問題(在近代做這種手術實在不太可能獲得那麼多簇擁),最後選擇了非侵入式方案,不然這位躺下的小哥可能已經被腦後插管,不會笑的那麼輕鬆了。

實際上,非侵入式腦機接口也正是民用領域和早期腦機接口研究的主流解決方案。如果把1970-1980年間的腦機接口叫做“科學幻想”,那麼在1980-2000年間,“科學幻想”正因為非侵入式腦機接口的突破而逐漸變為“科學論證”:1988年左右,科學家們利用P300腦電波實現了一個意念單詞拼寫器[4],同期利用Alpha腦電波實現了意念機器人控制[5]。另一方面,侵入式腦機接口在2000年後才有所進展,但是因為干擾小,獲得的腦電信號強,可以一次性在小範圍內採集多個神經元信號,此後發展迅速。目前在癱瘓病人身上已經展現了非常強大的醫療輔助效果,比如癱瘓病人已經可以通過意識操作機械臂(但是造價非常昂貴)。

其實當時討論腦機接口呈現並沒有花費過多時間,它很快就取得了共識。我們在內部交流更多的是要不要去展現更加細節的腦機接口實驗,比如要不要把輸入式腦機接口(就是機器對大腦輸入指令),和輸出式腦機接口(反過來,大腦影響機器)分開;或者把不同感官(觸覺、聽覺、視覺)的腦電信號不同之處呈現出來。最後發現,沒有必要在非核心部分過多考慮,所以電影最後呈現的應該是一台非常強大的“交互式”設備—它輸入輸出都可以,並且融合了其他功能。

3

笛卡爾二元論,意識上傳,數字永生?

[起航之前預告] 印度數字生命研究所,印度小哥説“你對世界的感知,你的記憶,都可以通過這條線存到這……”,然後指向被試者連接的儀器。

[圖恆宇預告] 圖恆宇看着躺在牀上,一身信號線的圖丫丫,一臉沉重。

自古以來,生死永遠是人世間最難解的悲情,為此無數人曾嚮往甚至試圖嘗試永生。古代,前有秦皇遣徐福仙島問藥,後有漢武築高台接仙露。現代,人們對永生的嚮往也隨着雲計算、人工智能的發展而改變,《黑鏡》《萬神殿》《超臉駭客》等等科幻作品都曾經深入思考如何實現數字世界的永生/或者重生。

總結來看,一種可能是用生前的相關互聯網資料完成“數字重生”或製作 “數字化身”,這也是目前現實世界“數字人類”的主要實現方式。目前這種“數字人類”擬真程度距離真正人類相去甚遠;另一種可能是把人的心智“數字化”後轉移到不同“載體”上(比如更高級的電腦),如果載體足夠耐用,能量充足,那麼技術上人類就可以永生在數字世界。我們認為後者顯然更適合影片背景,那麼問題就來到了下一個,“心智”和“身體”又是什麼關係?

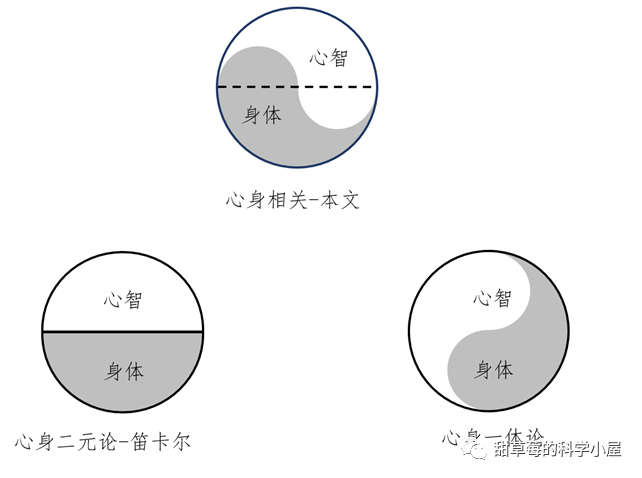

這是一個古老的問題。在亞里士多德之前,古希臘哲學家就開始思考心靈和身體的關係,即“心身問題”,至此已有兩千多年。心身問題主要體現在笛卡爾二元論的困惑:他認為每個人都由身體和心靈兩種不同實體組成;身體與心靈可分離、獨立存在、可以相互作用,心靈無實體。20 世紀中期,這種觀念隨着科學的發展產生了一些變化。一些神經科學家認為,意識藴含在大腦的信息處理中,它實質是大規模神經元集羣產生的“湧現”現象,根據這一猜想,他們把心智比喻成軟件程序,其運行在一個稱為大腦的硬件上。細心的讀者可以看出來,這是“意識上傳”這個科幻概念的哲學基礎,在《萬神殿》等作品裏有所體現,也是影片中“數字生命計劃”的靈感來源。

現代科學卻認為笛卡爾的觀點並不完備[6]。雖然心智毋庸置疑源自大腦,但大腦往往通過重組神經元之間的連接(即神經突觸)來存儲信息,產生記憶,而行為意識,也很可能源自大腦各神經元之間、各皮層區域之間的相互作用[7]。某種程度上,人腦形成新記憶和新意識的過程,會導致神經突觸的生成、斷開或強度改變,對外反映為腦電波變化。

對於“心身問題”的三種觀點

這種調整會對科幻設定有什麼影響?

在過往科幻作品裏,比如《萬神殿》裏提到的“上載智能”,認為對人類大腦的神經連接進行分子級別的結構快照就可以把思維、意識、情感上傳到雲端,這是一種比較典型的符合笛卡爾觀點的“數字化人類實現框架”。

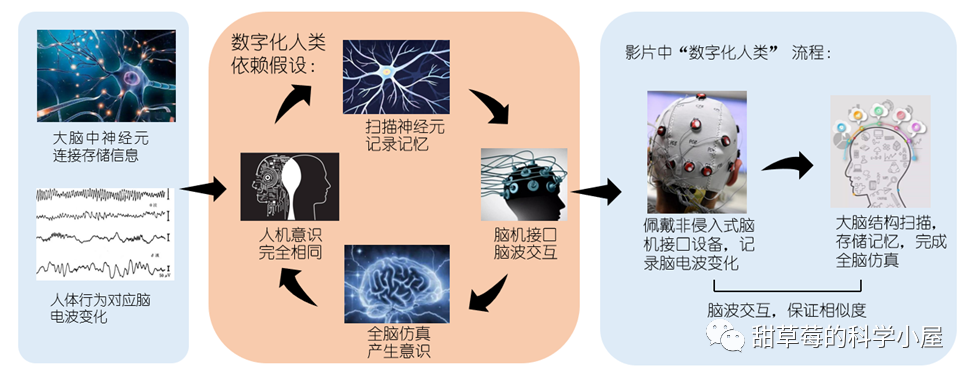

我們認為這也是不完備的。根據上述分析我們推測,記憶、行為(或者某種意義上,心智)與大腦神經突觸的變化存在聯繫,即“心身其實存在部分相關性”。單純的短時大腦結構快照並不一定能完全還原心智。人的意識活動不僅僅源自大腦神經的連接形態,同樣會體現在神經元連接的生滅之中,所以需要記錄相關神經活動規律,才有望實現意識還原。

基於改善笛卡爾二元論的數字化人類實現框架(笑,腦洞誤糾)

至此,我們對“數字化”一個人類的神經生物學和哲學思考已經結束。如果從現實世界作為起點,我們只需要做出一些重要假設,就可以回答“如何製作一個數字化人類”這個初始問題。這些假設包括:

完全準確的大腦結構快照可以通過記錄神經元連接來存儲已有記憶;

完美的腦機接口可以實現與被試大腦的長期腦波交互,記錄各種意識活動對應的大腦活動模式;

全腦仿真可以順利完成思維擬合,進而重建意識;

不論定性還是定量上看,重建意識都與原有意識完全相同。

如果上述假設都滿足,我們才可以説人類的意識是可以被上傳或者被複制的。請注意,我這裏並不想試圖討論數字人類的唯一性問題,這部分留給後續文章説明。

影片裏呈現的“人類數字化”流程在我們眼前就逐漸清晰。比較學術的概括,我們提出的**“數字化人類”一般性框架**應該是:

被試者有必要較長期佩戴非侵入式腦機接口設備**,通過腦電波變化來記錄思維與神經元連接生滅之間的相關規律;**

通過短期的大腦結構快照,來記錄現有大腦的神經元連接結構,從而複製記憶;

利用這些上述兩點獲得的數據完成全腦仿真;

在此過程中不斷與被試大腦腦波交互,確保全腦仿真和原本大腦的判斷方式相同,就是“心智不變”。

這一整套流程的輸出結果,就是一個科幻意義上的、具有思維和意識的“數字化人類”,就是影片中印度小哥那套機器的功能了(雖然好像電影裏不會出現很長時間)。

4

若心身相關,意識又當如何承載?

圖恆宇一臉深情的看着手裏的數字生命備份卡

[起航之前預告] 某地,圖恆宇把圖丫丫的數字生命備份卡插入某個儀器中,這彷彿是2個U盤綁在一起組成。

[圖恆宇預告] 圖恆宇一臉深情的看着手裏圖丫丫的數字生命備份卡,把它插入某個儀器中,下一幀“我要給她完整的一生”。

在過往電影作品中,心身分離的視覺呈現不是什麼新鮮事。比如奇幻或者神話電影裏,靈魂出竅、靈魂附體往往只需要表現為一個虛幻的人影套進真實角色中。但即使這些電影裏靈魂可以遷移,編劇也大概率不會把人的靈魂附着在樹上,然後還讓樹活蹦亂跳。因為這種行為違反了我們對樹的常識認知,會讓劇情不合理。

對科幻電影來説更是如此,心身相關情況下“數字化人類”後,人的**數據載體應該怎麼組成才是符合科學推理的?**相信很多朋友都已經在起航之前、圖恆宇和MOSS預告裏看到了最後的視覺結果:這是彷彿2個U盤綁在一起的小型電子設備,它被插入機器之後,其中一端會亮起紅燈。但,它真的是一個簡單的存儲設備嗎?

數字生命備份卡,預告片裏出現了不止一次,甚至可以説佔了很大篇幅

不是,至少不完全是。

正如之前所説,我們認為心身相關,單純的大腦結構存儲並不一定能完美還原意識。在此基礎上,還需要通過與大腦交互來記錄思維過程中的大腦活動,並據此數據用代碼重現神經元的生滅規律(這裏我們假設整體擬合過程是完美的)。因此,其載體不應當是一個簡單的儲存設備—至少應該存在部分計算(也就是仿真大腦)功能。

這樣, “數字化人類”的載體(我們稱為數字生命備份卡)應該至少有兩部分組成,記憶存儲部分,和思維存算部分,後者是一個專用計算芯片。在數字化人類過程中,其通過採集的腦電/或影像數據完成思維擬合。可以認為,數字生命備份卡本身就是一個專門從事“全腦仿真”的專用硬件,在對人類進行數字化的過程中,其需要連接腦機接口設備和大腦結構快照設備(電影中是合為一體的)才是能實現完整的人類數字化過程。

此外,數字生命備份卡可以通過外部算力設備驅動,其連接算力越強大,數字生命本身就會越強大,但是無論如何,這是一套微型計算設備,並不單純是一個硬盤,其運行也離不開能源。

5

小結

以上大概就是我們對人工智能部分呈現的一些簡單思考,希望大家喜歡。對於《流浪地球2》這樣一個體量龐大的電影,這可能只是我們參與的數十項世界觀工作中的非常小的一部分。如果大家喜歡,我會在後續繼續更新其他部分,比如我們對數字生命倫理、存在形式、穩定性、情感和社會觀的思考等等。

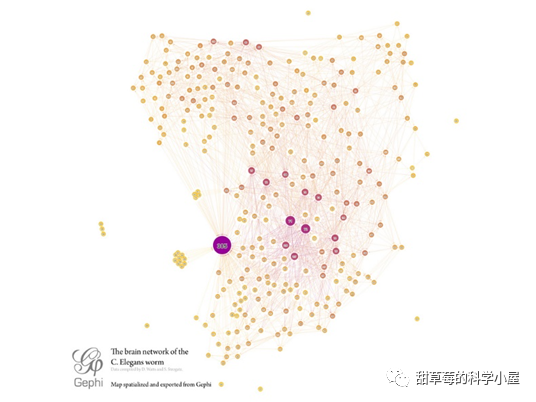

最後,我也真切希望大家知道,所謂的“數字永生”,或者很多P社玩家説的“機械飛昇”,僅僅是信息技術發展的一種可能性,距離我們尚且遙遠。舉個栗子,人的大腦大約有 850 億個神經元、100 兆到 1000 兆個突觸,秀麗隱杆線蟲(C. elegans)的神經元只有302個,其神經迴路早在1985年[8]就測繪完成,並在1993年[9]實現了部分模擬仿真。但是直到現在,我們都無法理解這些簡單的神經連接為什麼可以產生如此複雜的行為。

秀麗隱杆蟲的302個神經元和約5000個突觸

所以,在“什麼是意識,什麼產生了意識?”這個社會科學問題被相關自然學科釐清之前,從一個科研人員的角度,我都不認為數字永生能真正實現。但是,科幻的魅力或許就藴含在這些不可能中。

最後的最後,以一句我喜歡的話結尾:

“我們想象的一切,都將變為現實”。