【連載】拉達克往事16·三進山城(下)_風聞

随水-随水文存官方账号-02-15 14:50

那為啥進來的路那麼爛,而卡扎的條件卻還不錯呢?

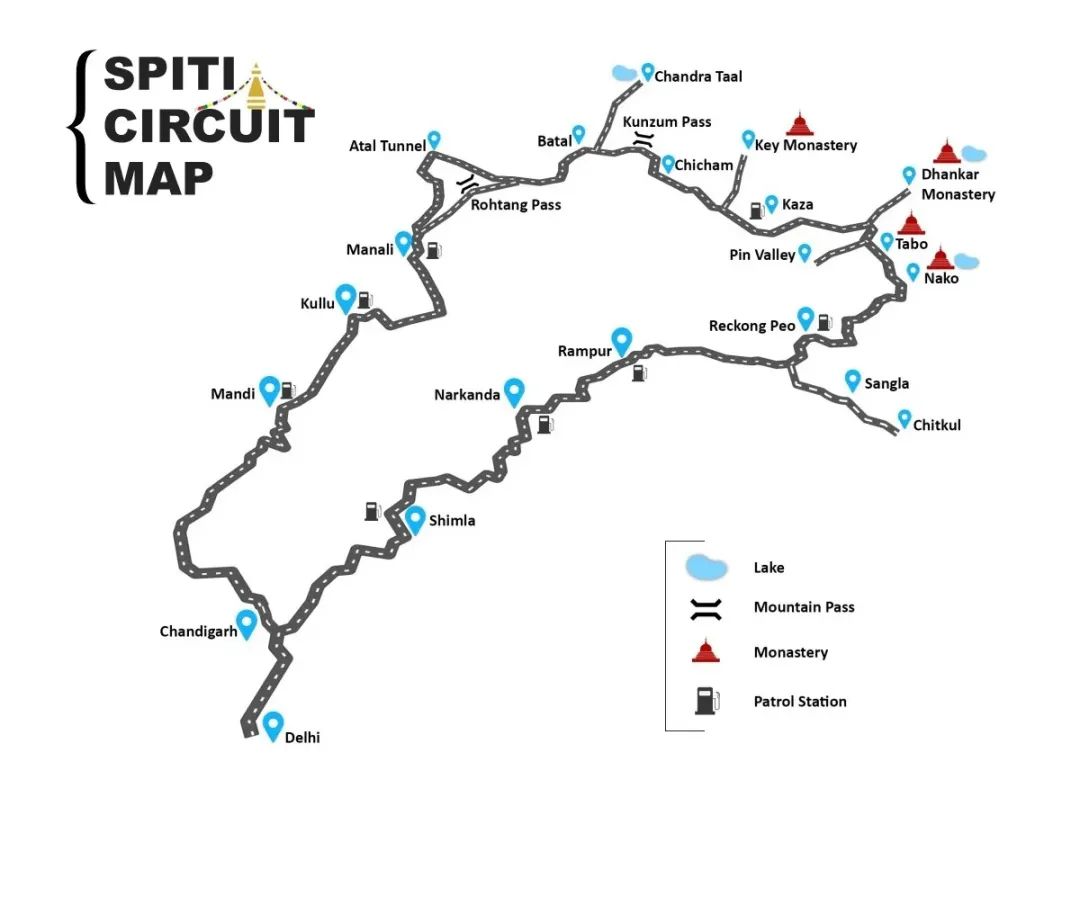

因為我們走的馬卡公路非但不是來這裏的唯一途徑,甚至都不是主要通道。從卡扎繼續往下走,經由中印邊境的金瑙爾地區還有另一條卡西公路(Kaza-Shimla Highway),連接了司丕提和喜馬偕爾邦的首府西姆拉。儘管這條卡西公路路況也非常糟糕,堪稱“世界上最危險的公路”,但因為海拔比較低,受冰雪影響較小,能夠保證全年通行。相比之下,馬卡公路只是一條季節性臨時開放的公路,自然沒什麼動力去把馬卡公路修好。不過呢,隨着最近幾年印度政府對邊境基建越來越重視,印度國家公路管理局(NHAI,National

Highways Authority of

India)正在計劃修建一條從昆尊山口下穿過的隧道,這條隧道何時能夠竣工通車就不得而知了,保守估計20年吧。

司丕提地區是可以走環線的,但需要許可證

另一邊出入的NH-5國道號稱世界最危險,我還沒機會走過(圖片來源:BBC紀錄片《Big Cats》截圖)

到司丕提旅行最理想的行程安排正是馬卡公路進來,再從卡西公路出去(或者反過來),不走回頭路。然而我們卻沒有辦法走卡西公路的環線離開這裏,因為卡西公路有一段緊貼着中印邊境實控線,外國遊客需要許可證才能前往——就跟拉達克四大禁區所需的許可證一樣,中國人幾乎不可能拿到。

嚴格來講,中印之間沒有國界線,只有實控線。國界線需要兩國共同勘定並簽訂相關邊界條約之後才能夠成立,是具有法律效力的國際邊界,在完成這一必要的法律程序之前只能稱之為“實控線”或“未定界”。很多人對中印邊境爭議的認知只侷限於東段的藏南和西段的阿克賽欽,事實上中印雙方只在錫金段邊界的劃定上達成了共識(但並未簽約),中國與印度喜馬偕爾邦、北阿坎德邦(Uttarakhand)接壤的地方,也都有一些爭議區,只不過這些爭議區大都分佈零散且面積很小,無關邊境戰略部署,沒啥存在感。最重要的是,兩國對這些爭議區已經達成了某種默契,基本能夠互相尊重其現狀,不像阿克賽欽和藏南那樣劍拔弩張。

司丕提河谷以及再往裏走的金瑙爾就是這樣一個區域。司丕提和金瑙爾本身不存在爭議,但這裏與中國接壤的地區有部分山谷的歸屬存在爭議——而且這些山谷並非無人區,是可以進入的,自然要防着中國人實地打探虛實。

話説在阿里的札達縣境內,有一個叫做底雅鄉的地方,距離札達縣城270公里,最低處海拔只有2800米,其温暖濕潤的氣候與札達縣城形成鮮明對比,堪稱“阿里的江南”。從底雅鄉沿着象泉河往前十多公里,就能抵達中印實控線;再往前走便能進入司丕提河谷。從前正是這條傳統商道將司丕提和古格王國緊密地聯繫在了一起。我看過一篇關於底雅鄉的報道,説當地居民個個都是“邊防員”,時刻提防着印度那邊“滲透”過來的可疑人員;那麼同理,印度那邊應該也會十分提防“中方人員”吧。

因此,司丕提之所以會成為“秘境”的原因,跟藏斯卡是一樣的——該地區從地理上來講位於青藏高原,自古以來就跟東邊的阿里古格聯繫更為緊密,其經濟和文化可説是完全一體的。然而如今這種歷史悠久的緊密聯絡被切斷,司丕提地區只能經由西南翻越崎嶇難行的喜馬拉雅與外界聯絡,從而成為了一座難以踏足的孤島。

2018年之前,在不辦理許可證的情況下,包括中國人在內的外國人,最遠可以到松多(Sumdo)。松多位於中國主張的邊界線上,卡扎要往前開75公里才到松多。一旦過了松多,就有可能會進入中國聲索主權、但事實上被印度控制的爭議地區。然而從2018年開始,需要許可證的範圍擴大了丹卡(Dhankar)附近,丹卡位於卡扎和松多之間,距離卡扎25公里,距離松多50公里。

簡單看下這幾個地方的相對位置,司丕提到我們西藏阿里的扎達地區非常近

更為雪上加霜的是,在當地自己制定的“一刀切”規定中**,中國、巴基斯坦、阿富汗這三個國家的公民甚至被限制進入司丕提河谷的任何區域**;如果想要造訪,需要先獲得內政部(MHA,Ministry of Home Affairs)的批文。

因此,2015年那次我進入司丕提,一路上完全暢通無阻;等到2019年再去時,在昆尊山口下來後的第一個村莊洛薩(Losar),檢查站的警察就把我們攔了下來,説中國公民只能到此為止,並指給我們看寫在路邊告示牌上的“新政”,讓我頓時傻了眼。

2019年在洛薩村檢查站看到的新規

印度這個國家由於其歷史宗教的複雜性、不同地域民族的割裂性,有着世界上最繁雜的法律,正因其過於繁雜,造成了**“高標準立法、普遍性違法、選擇性執法”**的奇葩現象。根據1958年的《外國人(保護地區)令》【Foreigners

(Protected Areas) Order, 1958】以及1963年的《外國人(限制地區)令》 【Foreigners

(Restricted Areas) Order,

1963】 ,印度有不少邊境地區都限制外國人進入的,甚至要求連非當地的印度公民都需要辦理許可證才能前往(印度公民獲得許可證比外國人容易得多,允許停留的時間也更長)。這類限制顯然不可能在所有地區、所有年代都具有合理性,再加上當地政令執行能力的低下,許多地方的限制令一直以來都沒有得到嚴格的落實。比方説安達曼尼科巴羣島明明就屬於限制地區,我2015年卻大搖大擺就這麼上了島,許可證是機場櫃枱直接蓋章簽發的,形同虛設。

然而大約在2018年前後,印度政府加強了對限制地區的管理。老趙後來在2018年的時候想去安達曼,機票都買好了,卻被猝不及防地告知沒有許可證無法值機。我個人猜測這一調整跟2017年的中印洞朗危機有關,從那之後儘管中印關係明面上依舊熱絡了兩年,但中國公民已然上了印度政府的“黑名單”,開始享受跟巴基斯坦、阿富汗等“恐怖主義輸出國”相同的待遇。

司丕提的管理政策顯然在那段時期做了調整,我也跟打算去安達曼的老趙一樣被搞了個猝不及防。雖然説不上千辛萬苦,但來到這個地方絕不容易,白跑一趟怎叫人甘心?

2019年進司丕提我們一共有三個人,我跟一個朋友拿的是中華人民共和國護照,還有個是台灣同胞,拿的是民國護照。雖然都是中國人,卻被印度政府區別對待——檢查站説民國護照可以繼續往裏面去,到卡扎申請許可證去限制區域;但共和國護照只能到此為止,咱們兩個得留在外面。

跟我一起的朋友是個經驗老道的社會人,立馬支招説用錢擺平這事兒,給警察塞點錢應該就能放我們過去。在印度的很多地方,警察為難你可能只是為了要錢;但司丕提並不是這樣一個地方,那警察是個淳樸的當地小年輕,看樣子就涉世未深,可能充滿了廉潔奉公的職業理想。我明示暗示了好幾次給錢放我們過去,他都絲毫不肯變通,明確表示要按規章辦事兒。

眼見要卡在這裏過不去,於是我死馬當活馬醫,對檢查站的警察軟磨硬泡動之以情曉之以理——咱們三個人是一起的,分頭走總不好吧?真正的限制地區要到丹卡之後才開始,我們只到卡扎並不算進入限制地區,你讓我們到卡扎住一晚,我們肯定不再往裏頭走……為了能説動警察給我破例,情急之下我還亮出了自己拉達克女婿的身份——我跟我太太2018年結婚的事情曾經上過當地媒體,給他們看了新聞截圖……想不到這一招真管用,那警察一聽我太太是拉達克人,對我態度立馬不一樣,似乎突然就對我有了認同感,把我當做了自己人,幫我打電話請示了上級……我也不知道他的“上級”究竟是誰,只知道最後這位上級同意了讓我們進去,但只能到卡扎。

我覺得吧,他們“上級”之所以能夠放行我們,未必是“拉達克女婿”的身份起了作用,而是因為“不許中國人進入司丕提河谷”的規定本身屬於政策加碼。洛薩只是一個進行“預檢”的檢查站,看你有沒有資格在卡扎獲取許可證,一看我們是中國人於是直接進行“勸返”。可是從印度的法律法規上來講,並沒有不允許中國人去卡扎的歧視性條款,只有丹卡之後才是需要許可證的限制區域——並且“理論上”中國人是能拿到許可證的,只不過得要內政部特批。所以允許我們到卡扎,並不算違反相關的限制區域法令。

不管怎麼説,人家小警察幫忙請示上級也算是幫了我們一個忙,我覺得好歹要“意思意思”,悄悄地塞張兩千盧比給他以示感謝。沒想到人家就是這麼的剛正不阿,像觸電一樣就把手縮了回去,怎麼也不肯收錢,説這是他的職責所在……我當時心裏想的是,不知道他的這種“廉潔奉公”在印度官場的大染缸裏能夠保持多久。

儘管允許了我們到卡扎,但我2019年再次造訪司丕提的目的,卻為了去塔波寺(Tabo)看一眼。然而塔波寺剛好位於丹卡之後松多之前,這個地方被劃入了限制區域之後,意味着中國公民沒法兒再去塔波了。

那麼,為啥我2015年那次沒去塔波呢?我已經反覆説過,早年的我完全是個攝影腦,對藏地文化的認識非常膚淺,千方百計進司丕提山谷只想着要去拍一下基寺,壓根兒不知道這裏還有一座偉大的塔波寺——這樣説吧,一百個基寺都抵不上一座塔波寺!可我那時候卻逐末捨本把基寺當成了個寶,錯過了真正的寶藏。翻看2015年的照片,無用的風光拍了很多,對許多真正應該記錄的人物和景物卻視而不見。比方説我雖然造訪了基寺,甚至還碰巧趕上僧人們在練習辯經,卻根本沒有想要到進寺院大殿裏看一眼,僅僅爬到所謂的“最佳機位”拍了一張標準照便打道回府。現在回想起來,我相當鄙夷當時那個滿腦子只想着要拍照片的自己,旅行過程中盡做一些買櫝還珠、撿芝麻丟西瓜的蠢事兒。

2015年到司丕提一趟,就為了拍這張照片。雖然拍到了,但現在回想起來,卻是揀了芝麻丟了西瓜

我到了基寺都沒有進去看,只在門口拍了些照片

僧人在練習辯經,説明這邊是有佛學院的

愚昧無知的我直到2017年才第一次知道塔波這個地方。那年11月去拉達克的路上,我在洛塘山口一家路邊茶館的牆上看到了一張已經在那裏掛了20年的塔波寺的照片,照片上懸浮在牆上的立體泥塑造像只一眼就把我給震住了——老子走南闖北還從來沒見過這樣的佛像啊!司丕提山谷里居然還有這樣的寶地?!如果不是因為那年進司丕提的路已經被冰雪封住,我當時就當機立斷想要去了;2018年夏天拉達克的行程裏我本來也安排了塔波,然而由於在列城耽誤了兩天時間,再次與其失之交臂……想不到等到2019年再次來到司丕提,塔波卻已經不讓中國人去了。

一張1996年塔波寺建寺一千周年時發行的紀念照片,讓我把塔波這個地方加到了我的“必去清單”上

事到如今,我只想説:“曾經有一個能夠前往塔波的機會擺在我面前,但我沒有珍惜,等到失去了才後悔莫及,塵世間最痛苦的事莫過於此。假如印度政府能夠給我一個再去司丕提的機會,我會對塔波説三個字,我來了……”

2015年我費盡心機進到司丕提山谷,卻只去了一個基寺;隨着2019年的深入,才知道我錯過的何止是塔波!

檢查站在放行我們的同時,指定了一家卡扎的旅館給我們——由於我們是中國人,除了這家旅館之外,別的旅館都不會接待我們。饒是如此,指定旅館的老闆仍在那邊打了很長時間電話,甚至把卡扎警察局的人都叫了過來,確認無誤之後才讓我們入住。所以大家不要覺得在印度這種限制地區只要混過了檢查站就能萬事無憂——除非有當地人接應、能夠住在當地人家裏。

我問起為啥這裏突然對中國人有這麼多限制,當地人告訴我説是因為前兩年抓過一個“中國間諜”,那人對着當地的一座水電站拍照片……對於此事的真偽,我沒有確鑿證據可以證實或證否;但只要通過基本常識的邏輯推斷,就會發現這個説法是比較扯的——**真要你水電站的照片,難道不會用間諜衞星?要是真的訓練有素的情報人員,難道還會因為拍點照片就被你們逮住?**印度那些見諸報章的所謂“中國間諜”,最後無一例外都是烏龍。比方説2022年底印度媒體就曾大張旗鼓報道過抓到一名中國“女間諜”,她簽證過期滯留在印度,想方設法要接近大海喇嘛……鬧了半天那只是一個篤信藏傳佛教的大海喇嘛腦殘粉,滯留印度純粹是為了“追星”。這種事情可以換位思考一下,如果真是“間諜”的話,首先就不可能會犯簽證過期滯留這種容易引起出入境部門注意的低級錯誤。

第二天一早我陪着台灣同胞去辦許可證,這所謂的辦“許可證”不過是備案登記一下,登記完就直接給許可了。許可證最大的作用其實是不讓外國人在限制地區長期滯留,因為許可證通常只給7到10天,並且只能延長一次。

卡扎辦許可證地方的警察十分友好,雖然洛薩檢查站的警察關照我們到卡扎就別再往前了,可卡扎的警察卻跟我們説,下一個檢查站在過了丹卡之後的地方,只有那裏才會查許可證;儘管他們沒法兒給我們許可證,但允許我們在下一個檢查站之前的區域內自由活動。於是上午我們三個一起去了基寺,下午台灣同胞獨自去了塔波,我們兩個拿共和國護照的則另外找了輛車去了拉隆(Lhalung)和丹卡——人的心態就是這樣,越不讓我進去,我反而越想看看這地方究竟有些啥。

卡扎所在的河谷

拉隆是司丕提河的旁支靈提山谷(Lingti Valley)中的一座小山村,進入這座山谷的沿途盡是不毛之地,突然一大片綠色的高山梯田映入眼簾,便是到了拉隆村。Lha-lung的意思是“眾神之地”,看到鬱鬱葱葱的拉隆村時,確實會感到這片土地似乎被神靈眷顧着。村裏的拉隆寺有一座外觀看起來其貌不揚的佛堂,屋頂用的是廉價彩鋼瓦和黃色塗料,寺廟住持百無聊賴地呆在廟門口跟村民一起曬太陽。假如我自己來這裏的話,恐怕壓根兒不會注意到它,走進去卻是別有洞天。在名為金殿(Ser-khang)的主殿內,牆上立體懸浮的佛菩薩本尊及天眾的造像從地板一直延伸在天花板,極為精美動人,令人印象深刻;金殿內裝飾性的壁畫圖案明顯受到10世紀克什米爾紡織品花紋的影響,這些藝術特徵都能夠印證其年代。由於我去的那年已經不允許拍照,拉隆寺內部的圖片只好借用別人的。

進入靈提山谷的路

拉隆村

靈提山谷及拉隆村全景

住持和村民在這座小寺廟前曬太陽

研究藏傳佛教藝術的林泉老師一直跟我吐槽拉隆寺的修復,搞得十分廉價(圖片來源:林泉)

研究藏傳佛教藝術的林泉老師一直跟我吐槽拉隆寺的修復,搞得十分廉價(圖片來源:林泉)

拉隆寺內仿造塔波的大日如來造像,由於維護不當,已然面目全非。當地村民甚至都不知道這是大日如來,將其稱為大迦葉(圖片來源:林泉)

被修復得十分雷人的獅子(圖片來源:林泉)

但拉隆寺的金殿內部還是值得一看的(圖片來源:林泉)

(圖片來源:林泉)

(圖片來源:林泉)

(圖片來源:林泉)

(圖片來源:林泉)

(圖片來源:林泉)

拉隆寺金殿內景(圖片來源:網絡)

具有克什米爾風格的天花板裝飾彩繪(圖片來源:網絡)

(圖片來源:網絡)

拉隆寺與塔波寺屬於同一時代,相傳都是仁欽桑布所建,可算是個“低配版”的塔波寺。這種半懸在牆上的立體泥塑是早期“阿里三圍”所特有的——確切地説目前除了司丕提地區的拉隆寺和塔波寺、拉達克地區的阿奇寺和芒玉寺(Mangyu,這個地方會在後面章節提到)這四座寺廟之外,你在世界上任何其他地方都見不到。

結束了在拉隆的簡短探訪,從村莊一側的另一條路,可以直接前往丹卡。丹卡位於正對着司丕提河與平河(Pin

River)交匯點的懸崖上——平河是司丕提河的重要支流,印度政府在平河的河谷中建立了平谷國家公園(Pin Valley National

Park)以進行生態保護。

當我第一眼看到丹卡這個地方時被震撼到了——這地方怎麼這麼像川藏北線丁青縣附近的孜珠寺!Dhan-khar這個名字的意思是**“懸崖上的堡壘”**,而它事實上也名副其實——一組寺廟建築羣混雜着當地村莊的房屋,修建在陡峭的山坡乃至絕壁上,四周盡是風化形成的高大土林與嶙峋怪石,因而被譽為世界上最壯觀的寺廟之一。我覺得“壯觀”二字尚不足以形容丹卡,其地貌和建築羣的組合彷彿電影佈景般不真實,堪稱“魔幻”。如果不是因為一路上見多了這種土林地貌,我恐怕會不敢相信自己的眼睛。土林與傳統藏式夯土建築的組合使得這裏有一種搖搖欲墜的脆弱感,似乎一場地震或是暴雨便能摧毀此地,因此丹卡也被世界古蹟基金會(World

Monuments Fund, WMF)列為全球最瀕危的100個遺址之一。

丹卡全景,左邊山谷為平河與司丕提河的交匯

另一個角度拍攝的丹卡全景

山上的土林有點像喇嘛玉如

丹卡是旅遊景點,但更是一個當地人居住的村莊,生活氣息濃郁

丹卡的歷史可以追溯到公元12世紀,是現存最古老的藏傳佛教寺廟之一。藏傳佛教可以分成前弘期和後弘期,由於前弘期佛教並未引入系統的佛法教義理論和僧團制度,經歷了“朗達瑪滅佛”之後,前弘期的大部分寺廟已不復存在,大昭寺、小昭寺、桑耶寺、昌珠寺等拉薩和山南地區的少數幾座能夠追溯到前弘期的寺廟都是後弘期重建的。

後弘期藏傳佛教的復興正是源於古格,公元10到11世紀在古格國王益西沃(

Yeshe-Ö )和阿底峽大師的大力推動下,佛教首先在阿里地區昌盛了起來。益西沃派遣了包括仁欽桑布在內的27名兒童到克什米爾、印度等地學習佛法,並帶回了克什米爾地區的高僧、工匠、畫師,因而這些寺廟裏的造像壁畫乃至雕樑畫棟大都具有鮮明的克什米爾風格,與後來從孟加拉傳入的帕拉風格有着顯著區別。司丕提當時已被古格王國呑並,可謂近水樓台先得月,在後弘期早期就修建起了許多寺廟。

在益西沃的時代,“阿里三圍”分別建立起了三座偉大的藝術殿堂——在岩石圍繞的古格,修建起了託林寺;在湖水圍繞的麻域(即日土和拉達克地區),修建起了阿奇寺;在雪山圍繞的藏斯卡(即藏斯卡和司丕提),修建起了塔波寺。這三座寺廟最早的功能是用於靜修和譯經,並且都屬於噶當派——即格魯派的前身。託林寺曾經一度被改宗為寧瑪派,在1680年代拉達克西藏戰爭之後又改宗成了格魯派,成為了色拉寺的附屬寺廟。託林寺長期受到皇家的贊助,是阿里三大寺中最為宏大和富有的,然而卻也因其樹大招風而屢次遭到劫掠破壞,第一次是1630年代拉達克征服古格期間,第二次是1840年代森巴人入侵拉達克和西藏期間,第三次是1960年代。在最近的一次劫難中,託林寺內的泥塑造像被盡數砸毀。

託林寺被砸毀的泥塑

從遺留的底座可以看出這原本是一尊護法神造像

有人可能會問,這些泥塑和壁畫難道就沒有辦法修復嗎?既然有留存的樣板,照着這個風格來複制不就行了?有道是**“畫皮容易畫骨難”**,殊不知阿里三大寺建立於一個非常特殊的年代——公元10到11世紀的印度佛教在婆羅門教的擠壓下、伊斯蘭教的衝擊下,可謂日薄西山,在印度次大陸的生存越來越艱難。印度佛教的劫難對於藏傳佛教的復興卻是一個空前絕後的契機,**當時一些最優秀印度的佛教經師、譯師、工匠、畫師不惜長途跋涉翻越喜馬拉雅,將克什米爾、尼泊爾、孟加拉等地的已然發展了一千多年的成熟佛教文化體系移植到了雪域高原,因此後弘期的藏傳佛教可謂是“出道即巔峯”。**相比其他地區的佛教,藏傳佛教擁有最為完整的佛教經律論三藏典籍、以及世界各大宗教中首屈一指的造像和繪畫藝術成就。文字只需刻在印經板上代代相傳,可是****培養藝術家卻很昂貴,需要特定時代環境的薰陶乃至畢生的浸淫。大部分藏傳佛教寺院裏的僧人其實都很缺乏佛教歷史知識和藝術修養,一些古老的造像連他們自己都説不出名字,也不懂得那些藝術品究竟好在哪裏……對許多僧人來講,當和尚不過是一種謀生方式。因此,後世斷絕的不僅僅是工藝傳承,甚至是審美能力,如何指望能輕易將那些古老的藝術品修復到原來的模樣?

相比託林寺,阿奇寺與塔波寺雖然規模較小,卻奇蹟般地在歷時千年之後依然基本保持了原有的風貌,只在1840年代前後遭到過森巴人的劫掠。大海喇嘛曾兩次在塔波寺舉辦過盛大的時輪金剛灌頂法會,並表達過退休之後去塔波隱居的心願。因為在他心目中,這座建於公元996年、曾由阿底峽大師親自開光、從未被嚴重破壞過的塔波寺才是現存最古老最神聖的格魯派寺院。

我那天造訪的拉隆寺的年代與塔波寺相仿,丹卡寺可追溯的歷史則略晚於塔波寺(當地人宣稱丹卡寺比塔波的歷史更悠久,1200年前就已經是司丕提領主的城堡,但並沒有考古證據支持這一説法),但這兩座寺廟的藝術成就都無法與塔波寺比肩。塔波寺被譽為“喜馬拉雅的阿旃陀”(Ajanta of the Himalayas,阿旃陀石窟位於印度中部),其壇城佈局、主供的四面大日如來泥塑、大殿四周的32座泥塑及精美壁畫,在整個世界範圍內都絕無僅有……

塔波寺的入口和寺廟建築看起來都很低調,因為這裏最初的功能是靜修、譯經

塔波寺的鎮殿之寶四面大日如來本尊,隆的大日如來正是仿造的這個(圖片來源:Eva Lee)

(圖片來源:Eva Lee)

塔波寺內部有許多壁畫業已殘破難以辨認(圖片來源:Eva Lee)

曼陀羅壇城佈局的大殿周圍一共有32尊這樣的造像(圖片來源:Eva Lee)

(圖片來源:Eva Lee)

(圖片來源:Eva Lee)

塔波寺內已經保存了一千年之久的壁畫,這種自由構圖的風格是在後世藏傳佛教壁畫中見不到的(圖片來源:Eva Lee)

然而我卻不得不止步於距離塔波25公里外的丹卡,與塔波失之交臂。最可憾的莫過於,2015年明明可以去的時候沒去,2019年想要去卻去不了了——當真是花開堪折直須折,莫待無花空折枝!

但旅行便是如此——路途中難免有遺憾,有了遺憾才會有下次想要再來的念想。須知,除了遺憾之外,旅行中也時常會有驚喜。2014年旅途中最大的驚喜是在藏斯卡意外地趕上了卡夏寺廟的法會;而在2015年的拉達克之旅過程中,我也偶遇了兩場“小確幸”……其中有一場偶遇,從此改變了我的人生軌跡。