萬物皆可主旋律的時代,中國電影何處去?_風聞

新潮沉思录-新潮沉思录官方账号-02-19 21:05

文 | 安易辛

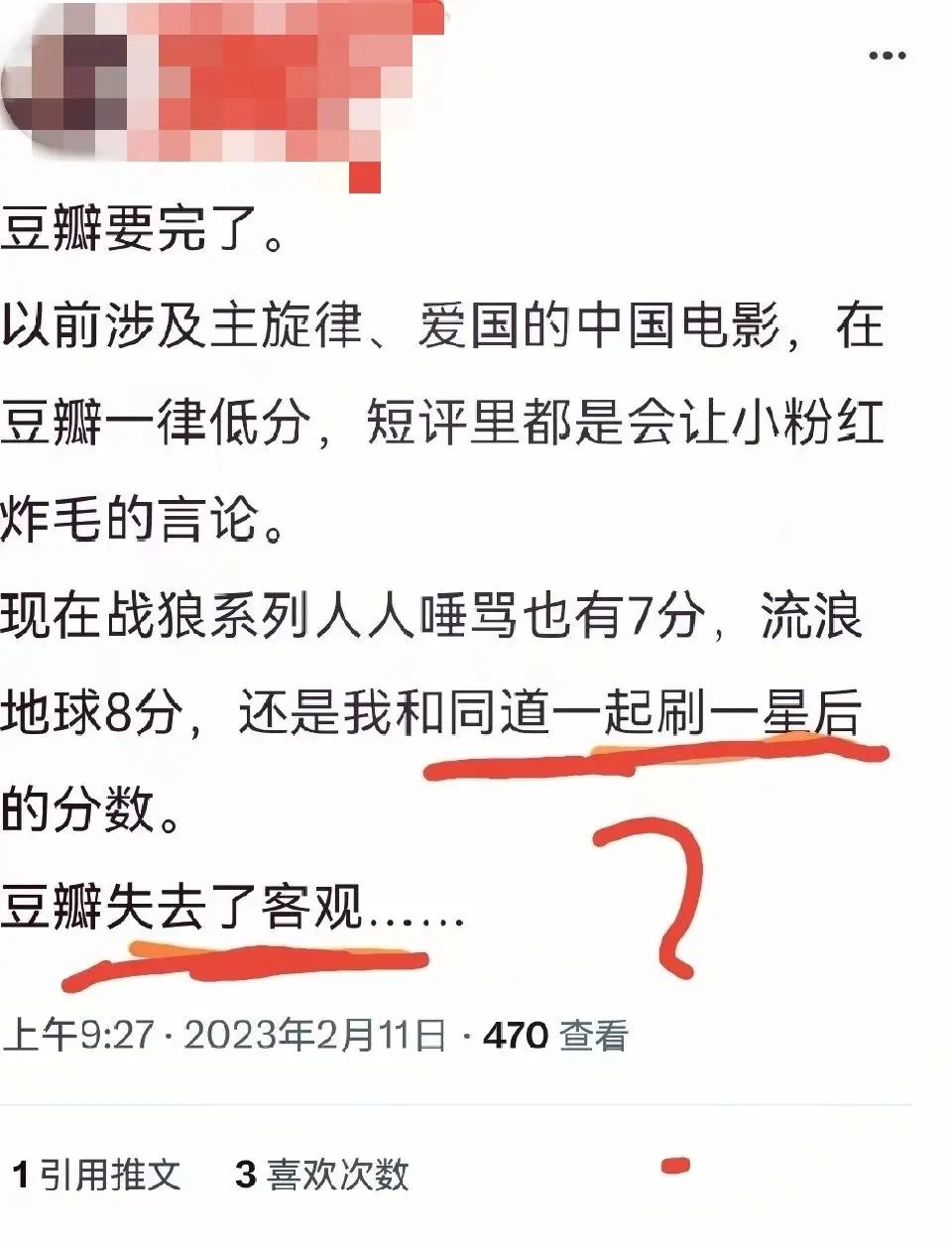

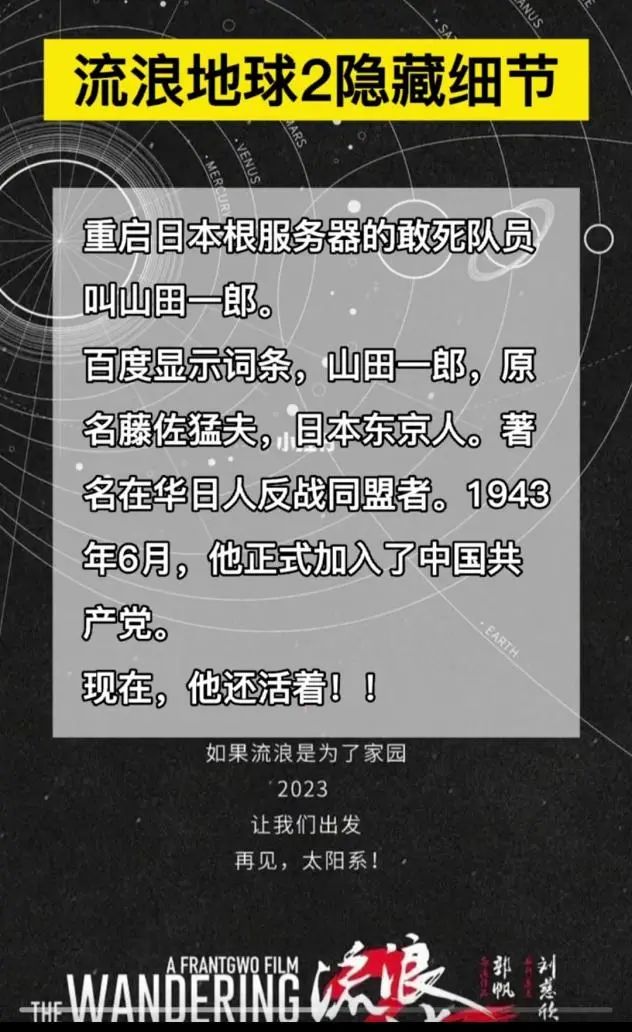

十分魔幻又幾分尷尬,曾在去年被影評人們下達病危通知乃至訃告的中國電影,又在今年這個春節檔起死回生,而其中幾部最受關注的影片,《流浪地球2》、《滿江紅》、《無名》,還正好都離不開曾被業界口誅筆伐、恨之入骨的電影毒瘤——主旋律,畢竟,依照某些路人皆知的腦回路,以上三者又可命名為《太空戰狼》、《大宋戰狼》和《地下戰狼》。

這似乎印證着“中國銀幕正被主旋律所日漸侵佔”的説法,卻又打破着“中國電影將因主旋律而走向末日”的斷言,如果他們以票房慘淡為依據時是真的想談票房的話。

自然,票房不好談的時候就得談藝術,然而,從身為戛納常客到歌頌“大宋戰狼”的張藝謀,從堅守小眾美學到投身抗日神片的程耳,從吐槽“主旋律專賣場”到親赴現場為“地下戰狼”站台的賈樟柯,卻又身體力行地率先背叛了其擁躉們心中的“藝術”。

如果誰能坦然承認這種背叛並堅持不看、不評、不屑,那或許還稱得上幾分信念如一的骨氣,但有趣的是,竟還有不少人為了抨擊《流浪地球2》這樣一部把“為了全人類”銘在碑上刻在骨裏卻依然被視作“最明目張膽的民族主義”的電影,而不惜自打臉式地借刀殺人,反去吹捧原本最應令他們不適的、直指民族史上血海深仇的《滿江紅》和《無名》。

於是,這就成了一個“薛定諤的主旋律”,一種不甚明晰的想象,一個不斷遊移的定義——

它不應該有高票房,如果有,就是這屆觀眾不行;它不可能有藝術性,即使有,也是被玷污的殘次品;它處處是意識形態,絕不可能合乎人性,一旦它也戳中人心,無非都是洗腦洗地;偉光正的英雄主義民族主義集體主義,背後必有險惡目的,可要這三樣出現在一部好萊塢電影、歐洲藝術片或其追隨者的作品裏,一切都會變得順理成章,少了幾分面目可憎,多了一點別樣風情。

於是在某些言論中就出現了這樣的奇景,《哪吒之魔童降世》是主旋律,《流浪地球》是主旋律,《你好,李煥英》也成了主旋律,萬物皆可主旋律,而與之有着相似題旨的《獅子王》《星際穿越》《當幸福來敲門》等歐美電影則絕對不可能是主旋律。

其實歸根結底,一切憎惡的源頭不過是因為前者來自中國,認同中國,或攜帶着中國的社會主義歷史與文化印跡,並從未與中國官方劃清界限,而這一切又顯得那麼的不普世,那麼的不特別、不高級。有了這樣的初印象打底,所有優點都會變得不值一提,而缺點只會更加致命,所謂“欲加之罪,何患無辭”,並不是太難理解的事。

當然,這樣一種“思想鋼印”大多僅作用於人的潛意識,它造成的結果是一些批評者的“雙標”,但不代表他們的觀點本身都全無道理。實際上,有許多普通觀眾包括主旋律愛好者也同樣持有和他們一致的批評觀點,例如很大一部分公認的主旋律影視劇都存在表演程式化、情節生硬、人物形象假大空、視聽語言了無新意的問題,又如這些電影中往往還流露出強烈的説教意味,以至常被指責為是一種壓抑思想自由的父權規訓。

而不同的是,普通觀眾尚能輕鬆分辨這些現象多是源於創作者態度和水平的問題,或眾所周知的審查原因,但“獨立思考”的批評者們卻不然,他們堅信,這是巧婦難為無米之炊,一種根子上就腐朽的意識形態,當然與“藝術”風馬牛不相及,只能出產上不了枱面的垃圾。

然而這裏,就存在了兩個思維誤區。其一,是分不清藝術的形式與內容,由於作品形式上的低劣而對內容全盤否定,甚至認為形式的優劣是由作品的內容所決定,更成了一種典型的強加因果;其二,是分不清愚民和啓智的差異,在藝術作品中進行居高臨下的説教與刻意為之的煽情固然令人不喜,但並不等於一切思想性內容和價值觀的傳達都是為了統治愚民,若是如此,又何必推崇同樣善於説理、處處金句的魯迅?

當一種思想以恰當且富於藝術性的方式融入到作品中時,它也可能恰恰成為啓發民眾思考的必要途徑。近年的《覺醒年代》《山海情》《大山的女兒》《能文能武李延年》《特級英雄黃繼光》等真誠優質的主旋律作品,正是因此而使觀眾感同身受地理解了何謂理想、何謂人民。

自然,面對以上反例,依舊會有人堅信——“這不是藝術,只是偽裝更巧妙的宣傳”,又或者,“就算是藝術,也掩蓋不了根子上的腐朽,因為主旋律就是腐朽,腐朽就是主旋律。”很顯然,話題到這裏,其實就和藝術本身毫無關係了,真正需討論的問題在於,主旋律究竟是什麼?是新文化的前進方向,還是落後過時的意識形態?它因何腐朽,又進步何在?我們每個人口中的“主旋律”,是否指同一個東西?

若追根溯源,會知道“主旋律”一詞原本屬於音樂術語,指音樂演奏中一個聲部的主要曲調,後被引申為文藝作品的主題或基調。而其成為一種特定電影類別的代稱則要從上世紀八九十年代的“娛樂片”熱潮説起,沒錯,就是那個被今天的影迷們深情懷念的所謂電影的黃金時代,同樣也是《狂飆》裏的高啓強和趙立冬這些“風雲人物”們的黃金時代。

而在我們如今熟知的“主旋律電影”出現之前,曾一度佔據中國電影年產量50%卻大多粗製濫造的“娛樂片”及其所代表的個人主義、享樂主義、消費主義才是彼時市民社會中當之無愧的主旋律。

在這樣的背景下,石方禹和賀敬之分別提出了“突出重點,堅持多樣”與“以革命的思想內容和更能表現這種內容的主題和題材作為主旋律”的觀點,而後在1990年的全國故事片創作會議上,“突出主旋律,堅持多樣化”正式成為電影創作的指導方針。

然而,“雖説是‘主旋律’,可在意識形態與價值觀上,它早已處於市場社會的邊緣地帶。”,“在市場化進程摧枯拉朽的狀態中,或者説在市場化改革作為20 世紀90年代經濟政策核心命題的情況下,‘主旋律’的提出者也只能在推動市場經濟的潮流中,為革命的宏大敍事保留一些基本陣地。”①

這就是為什麼,在當時一些主旋律電影中,我們還能看到某種延續自前三十年新中國電影、甚至是前蘇聯電影的精神氣質,因為那也是20世紀全球共運之火漸息後,在這片土地上依舊閃爍、尚未消失的一點理想主義火光。有許多像李雪健一樣的老藝術家都仍秉持着過去“為人民創作”的信念,捧着一顆真心去傳承這份文化遺產,然而更多的時候,它越來越成了一項政治任務,一種例行公事。

於是在劇變的年代裏,以書寫改革開放、現代化建設和革命歷史為幾種基本題材的“主旋律”,就這樣同時承擔了彌合意識形態裂縫、為政權合法性背書、維持主流秩序和留存革命火種的多重功能,而在有的時候**,**它也會成為許多掛羊頭賣狗肉的腐化墮落者們的一塊遮羞布,“倀鬼幫兇”之説也並不算毫無來由。

當下語境中很多對主旋律的批判正是聚焦於這一點,好像無論怎麼千變萬化,都逃不開趙本山小品裏那幾句“百姓安居樂業,齊誇黨的領導”“縱觀世界風雲,風景這邊獨好”,無非都是歌功頌德、獻媚權力罷了,而經常和這些東西配套出現的,什麼革命歷史啊、英雄模範啊、愛國情懷啊、文化自信啊,必定也都不是什麼好東西。

説得再學術一點就是,這些敍事“通過對克己、奉獻、集體本位和鞠躬盡瘁的倫理精神的強調來為觀眾進行愛國主義和集體主義的‘社會化’詢喚,從而強化國家意識形態的凝聚力和合法性。”②

這種説法單看起來有其價值,但若只停留於這一層,就未免失之偏狹和武斷。

廣義來看,“主旋律”也可以説就是任何一個社會中的主流價值,或主流意識形態(在中國更準確點説應是官方意識形態,它被包含於實際中的主流意識形態)。按照馬克思主義的觀點,主流意識形態就是階級社會中服務於統治階級的意識形態,它必然會有保守的一面,掩蓋階級矛盾的一面,也是需要我們去經常識別、批判和抵抗的一面,只要人類還沒有實現徹底的共產主義,就沒有任何一個國家、任何一個時代能夠例外。即使是歐美主流語境所營造的自由至上的“個人神話”,也從不會告訴你,“個人”與“個人”在現實層面的差異是巨大的,而失去平等為前提的自由,永遠只有剝削和被剝削的自由。

但同時作為一種在當下能被多數人認可或至少勉強接受的最大公約數,作為人類文明從原始社會發展演變至今的某種成果,它也一定會有其建設性、進步性的一面,比如懲惡揚善、追求真理這些世界各國共享的價值理念,其本身並無任何罪過可言,甚至還是推動人類進步的源泉。如果為了反對一個國家主流意識形態中保守的部分,而連那些進步的東西也一併扔掉,豈不是要倒退回比當下更原始、更落後、更無民主與自由可言的地步中去了?

而狹義來看,中國主旋律電影和歐美主流電影的根本區別,正在於其書寫的革命題材中所關聯着20世紀國際共運的社會主義文化****遺產,那是人類迎戰資本主義強權,去創造一個前所未有的理想世界的歷史高光所在。

在中國、在蘇聯、在古巴、在阿爾及利亞,同樣也在法國、在日本、在西班牙、在希臘……在地球的無數角落,都曾有過紅星閃爍的時刻,而這樣一段歷史,除了在某些前社會主義國家或屈指可數的獨立藝術家的鏡頭下還會有些許再現之外,幾乎已經成了被時代忘卻的記憶,一個令人諱莫如深的幽靈。

而中國的愛國主義與歐美愛國主義的根本區別,則在於它往往是萌發於危難之際,那些不得不為了人民而以鬥爭求和平的時刻。回想一下我們課本里的愛國詩人就會發現,從屈原到杜甫,從岳飛到近代中國的仁人志士,他們無一不是在面對山河破碎、生靈塗炭時“哀民生之多艱”,而從沒有哪一個是在侵略他國、耀武揚威時寫下的愛國詩篇。

並且,儘管儒家文化中的“愛國”常常連接着“忠君”二字,但早在兩千多年前,陳勝吳廣起義前的那兩句“王侯將相寧有種乎”“等死,死國可乎?”依然為我們的愛國主義埋下了反抗的種子,因為當“天下苦秦久矣”時,他們願為之赴死的那個國是天下所有不能為王侯將相的窮苦人所共有的國。

總而言之,中國主旋律和世界各國的主流文化一樣都有其為了維持現存秩序而傾向保守、甚至反動的地方,這應該警惕,也無需辯護。但同時,真正使它具有異質性和內在張力的地方,正是其中所藴藏的馬克思主義、共產主義思想文化的火種,這些攜帶着革命記憶、昔日理想的東西其實是遠比歐美主流的身份政治、白左意識形態更具有真正的解放性和革命威力的。

然而長久以來的困局在於,這個最根本的區別、最本質的內核,卻被主旋律的推崇者和反對者們所共同遺忘、忽略和抹殺掉了,而最終成為一具脆弱的空殼。

在長達三十年多年的共同改寫中,推崇者不斷強化着主旋律保守僵化的部分,以近於捧殺的方式把它塑造成空洞的口號、無害的神像,而反對者則在無盡的詛咒與污衊中讓其真正閃光的內核黯然失色,固化為人們記憶裏一頭兇惡的野獸,一段不堪回首的夢魘。

就像《一步之遙》中對那位表演大師王天王的調侃,“辦大事兒還是需要搞藝術的”——在王天王一邊歪曲馬走日的故事,一邊又表現得凜然無畏、清高無染的敍述中,觀眾們如願欣賞了大腿、審判了壞人,出錢的五六從new money榮升成了old money,出權的項飛田從一個手指沾血的背叛者搖身一變為正本清源的英雄,馬走日則由於他“不殺完顏,完顏卻因他而死”遭到了社會永恆的放逐。

死人是不會説話的,死人也比活人好用。經歷八九十年代文化界盛行的“重寫文學史”“告別革命”等思潮,一種名為“去意識形態化”,實為“去共產主義化”的意識形態通過持續而廣泛的傳播、下沉,早已被吸納收編為社會中實際上的主流意識形態的一部分,直到今天被更加通俗化和極端化為某種流傳在自由主義者、文藝青年間的平裝版本。

在這類意識形態書寫中,一切宏大敍事都是虛妄,所謂革命理想都是騙局,“人民”二字所代表的不過是以集體意志壓抑個體慾望,以抽象的人淹沒具體的人,結構性壓抑永恆存在,於是在這個混沌的世界裏,所能把握住的真實便只有個體的意志、情感、慾望和物質需求。這個才叫普世,這個才叫高級。

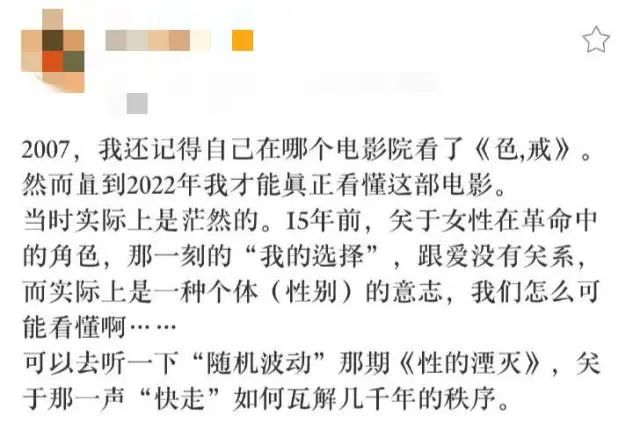

一個典型案例便是李安電影《色·戒》及相關解讀。有人稱其為漢奸電影,也有人譽為解構主旋律的傑作,導演自己則表述為“用女性性心理學對抗父系社會中神聖的對日抗戰”,其實都是指的同一回事,即主角王佳芝因愛上漢奸而在一次暗殺行動中將其放走的情節。在影片中,個人情感和身體慾望被提升到了神聖位置,而所謂“家國大義”則被指認為千年來父權文化對女性的規訓和洗腦。但這一敍事前提本身是存在漏洞的。

千年來的封建文化中“家國大義”常被用來作為統治、剝削和道德綁架底層人民尤其是女性的工具,對於未曾瞭解這一事實的朋友,的確還有強調必要。但這是否意味着當面臨生死存亡之際,社會就不需要進行任何團結協作,個人可以不做出任何道義選擇而獨善其身?

難道江姐、趙一曼、劉胡蘭的犧牲就是死於她們沒有個體意志,不會識破父權的洗腦嗎?難道我們獲得民族獨立,享有和平生活,靠的是帝國主義和國民黨的恩賜嗎?如果一切都是規訓洗腦,又怎知“家國大義都是規訓洗腦”這個觀念本身不是一種規訓洗腦,不是為了讓女性放棄抗日和革命,喜滋滋地做個亡國奴甚至慰安婦,還説服自己是為了愛情,自我陶醉於“獨立清醒”?

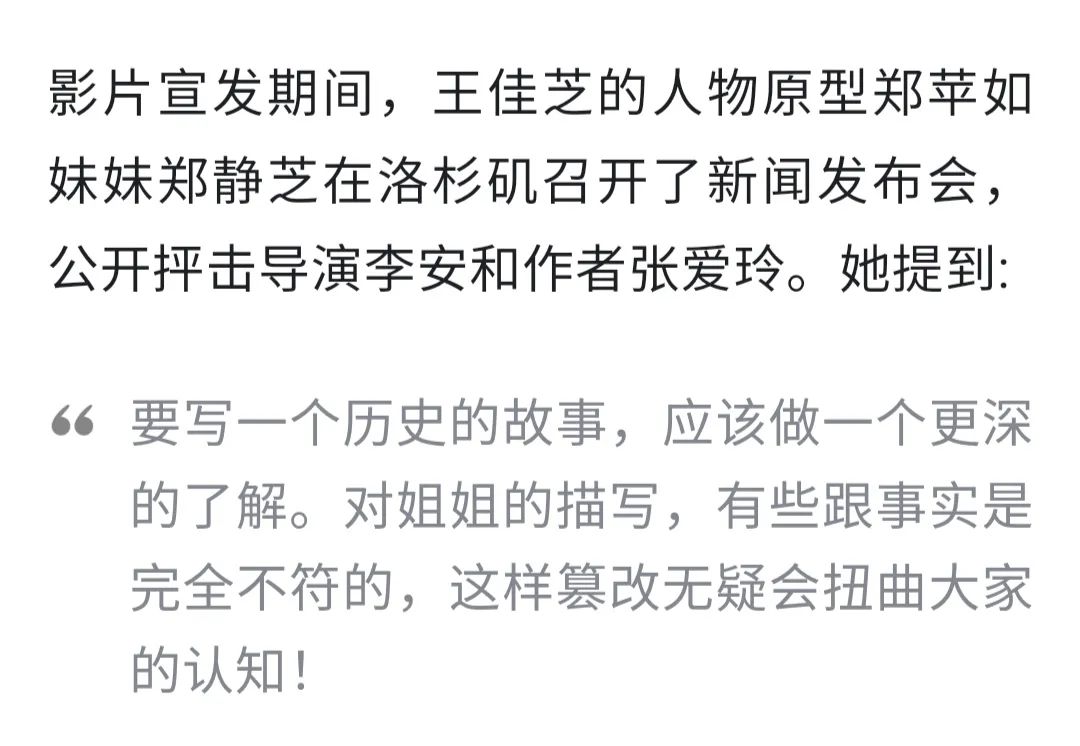

假如這部影片是意在通過亂世沉浮中的女性悲劇對家國與個人、理性與慾望間的複雜衝突進行開放式討論,或許還可具有某種現實深度,可是當從導演到影迷都直接無誤地以和稀泥式的歷史虛無主義將王佳芝的無奈妥協奉為英雄之舉時,則無異於是在精神上將王佳芝的歷史原型——親自刺殺漢奸、歷經嚴刑拷打、殞命於23歲的鄭蘋如女士又重新殺死了一遍。

而另一點值得注意的是,儘管《色·戒》並不涉及任何共黨形象(畢竟中央特科建立之初就立下了禁止金錢收買、美色引誘和手槍恫嚇的規定),片中那個滿口“民族大義”卻利用王佳芝的愛慕讓她做誘餌的鄺裕民和他的上司老吳大概率是來自慣用美人計的軍統或中統,也就是説,即使影片要批判宏大敍事下對女性的性剝削,也應是針對的國民黨,但這一點卻同時被影片針鋒相對的盛讚者和反對者所忽視了,國民黨人虛偽懦弱、汪偽漢奸深沉多情的對比依然讓許多觀眾感到了莫名興奮或異常不適。

而這正是因為,在長久以來的“去共產主義化”書寫中,某種抽象意義的“愛國”逐漸成了主旋律的唯一核心。這樣一來,影片的盛讚者只需解構“愛國”便可借古喻今地動搖政權合法性,更進一步“接軌世界”“告別革命”,而如果反對者要抵抗其中不言自明的歷史虛無主義,則又不得不訴諸“國仇家恨”,哪怕為有些原本水火不容、同樣可能沾滿烈士鮮血的國民黨人正名。這幾乎也隱喻了當今輿論場中所有愛國/恨國之爭所處的困局。

如果我們遺忘了國際共運和解放全人類的理想,就無法證明新民主主義革命和社會主義革命的歷史為何不是勝利者的清單,不是僅僅服務於政權合法性的背書,不是打着革命幌子的又一次朝代更替、歷史循環。

如果我們喪失了在危難中以鬥爭求和平與愛人民的根本原則,就無法解釋同樣是為了民族利益而戰的雙方又有何正義與非正義可言,也無法肯定為何自己的愛國主義就不會有失控演化為狂熱軍國主義和法西斯的危險。

當我們的社會面對着這些問題啞口無言的時候,歷史虛無主義的流行就會是暢行無阻的,因為除了在這裏的官方敍述或民間聲音中它會被斥為某種“大逆不道”之外,在更廣闊的國際社會里,“去共產主義”乃至“反共產主義”,以及對於共運歷史的歲月史書,原本就是這個後冷戰時代最所向披靡的主旋律。

在這樣的文化語境中,個人想要不受其絲毫影響幾乎是不可能的。你甚至很難從個人道德層面展開什麼批判,比如,難道李安、婁燁、程耳、張藝謀這些醉心於探索電影美學和技巧的導演們會有什麼政治野心嗎?如果不是心懷悲憫,他們又怎能在一些電影尤其是早期作品中以那麼有血有肉的人物打動如此多的專業人士和影迷?

但是,為什麼在《色·戒》中,我們又會看到鄭蘋如烈士刺殺漢奸未果的故事變成了一個女人深陷情網難以自拔的故事?

為什麼在《蘭心大劇院》中,決定二戰走向的關鍵會是一個特工用迷幻劑和她與日本軍官妻子的相似容貌所獲取的偷襲珍珠港的情報?連温文爾雅的電影大師小津安二郎在成為侵華日軍後都習慣了燒殺淫掠,而這個軍官卻純情專一到臨死前還護着妻子遺照?

為什麼在《羅曼蒂克消亡史》中,青幫頭目杜月笙和被其下令活埋的工人運動先驅汪壽華會被分別改寫成優雅的中國版教父和貪生怕死的好色之徒?

為什麼在《英雄》中“壯士一去兮不復還”的刺秦故事會變成“放下屠刀立地成佛”的故事,號稱改編自《雷雨》的《滿城盡帶黃金甲》會將原作中的罷工領袖魯大海改編成一個只為了了卻母親心願而起義奪權的皇子?

固然藝術創作應該是自由的,但是,當這種自由在潛移默化中傷害了人們認知歷史真相的自由,阻礙了他們進行真正的獨立思考的自由,讓一種歷史虛無主義的敍述成了最為強大而有效的敍述時,它是否還有資格作為一種被奉為至高價值的自由?它是否可能也正在成為某一種統治愚民的手段和工具呢?

似乎有許多文藝創作者和愛好者,都秉持這樣一種邏輯:越看不懂的就是越藝術的,越唱反調的就是越深刻的,越與眾不同的就是越珍貴的。但在很多時候這僅僅是一種錯覺,若沒有真正從社會現實中生發出來的情感和洞見藏於其中,再先鋒反叛的姿態、神秘優雅的氣質,繁複唯美的影像,都無法掩蓋內核的混亂與淺薄。擬人來説,就像那些娛樂圈裏光鮮亮麗、凹着或文藝或前衞人設的“九漏魚”(九年義務教育漏網之魚),終究無法在所有時刻騙過所有的人。

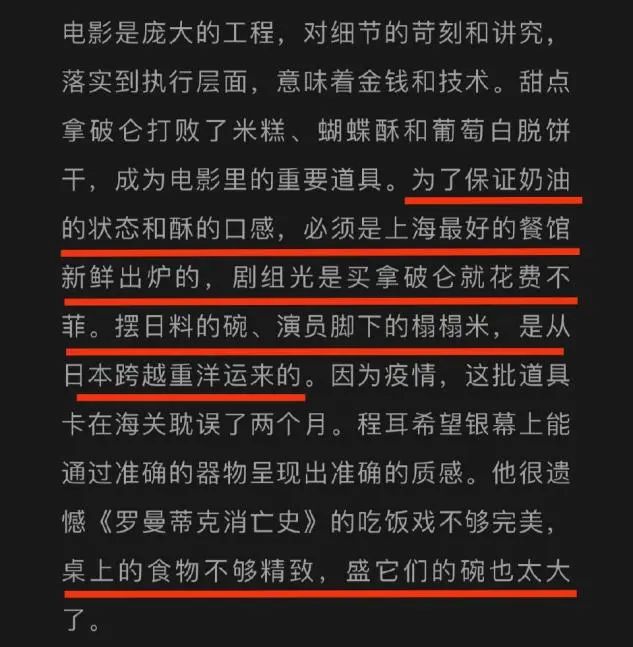

儘管在這個神奇的春節檔,程耳破天荒地一反常態,用富於深意的鏡頭語言對日軍暴行進行了辛辣諷刺和大膽揭露,甚至讓彩蛋都成了“一個共產黨人的自白”,張藝謀也再次迴歸小人物視角,以“天下興亡,匹夫有責”的敍事賦予了底層以道義高度,但同時,我們仍舊會看到——

在《無名》中,創作者一邊借角色之口説出“我討厭你衣冠楚楚的樣子”“我們要建立一個樸素的世界、勞工的世界”,一邊卻又在影像表達上情難自抑地熱愛着那個衣冠楚楚的世界,他們在西裝樣式、領結顏色、甜品質感上無限地精益求精,卻不願勻一點點心神去研究下,中共地下黨是否會像《倩女幽魂》裏的聶小倩一樣通過美貌誘惑來一個一個暗殺日軍中的普通士兵?

《滿江紅》則一邊壯懷激烈地謳歌岳飛遺志和其追隨者前赴後繼的犧牲,一邊又心安理得地用批判的武器代替武器的批判,再次重複着《英雄》中“不殺”的敍事套路,將結尾的詩朗誦視為他們的創新和浪漫。但試問,若嶽將軍在天有靈,他是更希望自己的一首詞流傳千古,還是報仇雪恨、重整山河?以及,這兩者真的彼此矛盾到只能選擇前者而放棄後者嗎?

有人認為這是創作者在處心積慮地包藏什麼禍心,但筆者看來,倒不如説是歷史觀的混亂和常識的匱乏使他們即使有好心也辦不出“好事兒”,或策略性地選擇“投誠”也往往是適得其反。因為在這種混亂和匱乏之下,他們所講述的“人性”就只能是片面而狹隘的人性。

他們談歷史、談社會,談人性,好像只是為了凸顯自己的腔調和美學,卻忽略了**這種攜帶着文化****/**審美優越感的特定腔調和美學本身也是一種上流社會用來裝飾自己、強化等級區隔的工具。將純粹的“藝術”和“美”置於神聖地位,就像他們作品裏的一些女性角色將純粹的“愛”和“情慾”置於神聖地位一樣,即使理智上有所猶疑,也彷彿總在最後時刻倒向了某種身體性認同。或許在有些時候,這種身體性認同會幸運地指向一種反抗性的力量(如九兒、菊豆),可在另一些時候,它所帶來的恰恰是反抗表象下對另一權力的屈從(如王佳芝、江小姐)。

這與其説是導演抓住了所謂的女性本質,毋寧説是如實呈現了創作者自身的內心投影——即使理智上想要維護藝術的“純潔”,也總會在某些關鍵時刻妥協於流量經濟、資本營銷和利益捆綁,正如《無名》中那位張先生或許意有所指的自陳一樣,“我是一個軟弱的人,不適應劇變的時代。”

而對普通觀眾來説,即使不去刻意追求什麼文化/審美的優越感,也很難逃離這種直接訴諸慾望、訴諸共情和自戀幻覺的敍事策略。在最近爆火的電視劇《狂飆》中,黑社會頭目高啓強之所以能收穫不少人的熱捧正是因為——他曾經的善良和悲慘經歷引發了觀眾共鳴,演員的塑造使其形象氣質上具有了某種類似“霸道總裁”的性魅力,並且即使壞事做盡他也不過是背後勢力的一枚旗子,對比之下惡感自然有所降低。

只是追捧者未必意識到,劇中還有無數遠比高啓強更悲慘無辜的角色卻沒有得到這種關注和認同,現實中的“高啓強”們也極少可能會有劇中人一樣的人設和魅力,而這種人設和魅力卻可以在藝術創作中輕易地轉移到比他更惡、或比他更善的任何一個角色身上。儘管創作團隊並非沒有做出尋求某種平衡的努力,但顯然,一些觀眾的關注重心大大偏離了他們的預期。

由此可見,認為一切判斷都從個人的直觀感受、本能傾向出發,就能避開所有外界影響、意識形態規訓,抵達所謂的自由和本真,同樣只是一個幻覺,事實可能恰恰相反,愛慾、共情、從眾抑或逆反心理,恰恰會是最容易被意識形態操縱的東西。

只要明白這一事實,再看前段時間引起軒然大波的什麼“萬柳少爺”,什麼“毒小説”《風情不搖晃》《西北有高樓》《圍棋少女》就都不足為奇了,不過是混雜着封建主義與資本主義的等級文化、個人主義、歷史虛無主義藉以“人性”之名的沉渣泛起,是“阿瑟”的故事和一些藝術家大作的超級低配版。

而唯一能夠抵抗這些的是什麼?很不巧,還真就是“打土豪,分田地”“親不親,階級分”“反帝反封”“抗日救國”“珍愛生命,遠離毒品”……這些很多主旋律作品裏老生常談的東西。因為這兩者在輿論場上的對抗與爭奪本身就是冷戰時代資本主義與社會主義兩大陣營間意識形態對壘的當代變形。

就像《流浪地球2》雖然並不涉及任何革命歷史和民族記憶,但還是被喜愛者和仇視者同時察覺到某些熟悉的氣息一樣,這正是因為,影片中被一些人稱作民族主義危險的,恰是另一些人眼中對抗不平等國際秩序、獨立自主探索新路的骨氣,而被一些人視作國家意識形態詢喚的,卻是另一些人眼中為實現英特納雄耐爾所必經的團結與犧牲,而這些曾經承受了太多污衊和改寫的東西才是它真正寶貴的內核,是它將百年前的火種播撒向未來世界的希望所在。

“我們的人一定能完成任務”,因為我們不屈不撓的努力必將穩步地達到自己的目的。

“為了全人類”,因為無產階級只有解放全人類,才能最後解放我們自己。

與其説中國電影正在迎來一個萬物皆可主旋律的時代,不如説這也是一個將要終結歷史虛無主義的契機。固然主旋律影視驟然興起的原因中,文化政策引導是一部分,資本的趨之若鶩是一部分,但更多的,也在於越來越多觀眾自身主體意識的覺醒,他們開始呼喚新的文化、新的潮流,呼喚舊日的火種在新的世界重生。

一個沒有現實價值、徒有偉光正外殼而實際於人民無益的東西,即使有了官方背書,它依然沒有價值;而一個切合人民需要、將自身的藝術追求與社會現實有機結合在一起的東西,即使沒有官方背書,也總有人能看見它的光芒。大浪淘沙之下,一定會有真正兼具藝術性、思想性和人民性的瑰寶留下來,被珍藏、被銘記,而那些只會盯着官方/主流態度以選定相反座標的人,只能在這種思維的投機與反智中逐漸喪失獨立判斷的能力。

萬物皆可主旋律的時代,電影往何處去?文藝往何處去?八十九年前的魯迅早已為我們給出了最簡明的提示——

**“總之,我們要拿來。我們要或使用,或存放,或毀滅。那麼,主人是新主人,宅子也就會成為新宅子。然而首先要這人沉着,勇猛,有辨別,不自私。沒有拿來的,人不能自成為新人,沒有拿來的,文藝不能自成為新文藝。”**③

註釋:

①《關於“主旋律”概念起源與演進的再考察(1987—1990)》李寧

②《論90年代中國電影》尹鴻

③《拿來主義》魯迅

參考文獻:

《焦點·時尚·身份——<色·戒>的文本內外》戴錦華

《“重寫文學史”的歷史與反覆》韓琛