“我就是‘臭名昭著’的女權主義者”_風聞

她刊-她刊官方账号-提供最潮流的时尚和娱乐资讯,陪你遇见最美的自己02-20 08:13

作者 | 金桔

來源 | 她刊

熟悉她姐的朋友都知道,她姐愛聊明星八卦,但又不只是明星八卦。

既然瓜不吃也得吃,不妨順便分析一下這背後的性別文化。

有讀者喜歡這個方式,覺得吃瓜也能吃出新花樣。

因而這類文章發出,她姐總能收到很多正向反饋。

“謝謝你的文章,讓我看待一些事情更加開闊。”

“從大學關注到現在應該也有五六年了,每天都看,每篇都給我一些啓示。”

“每篇必看讓我的生活有什麼改變嗎?表面上看似乎沒有,但我的內核在一點點變化。”

“與其説她刊是啓蒙,不如説是朋友,是引領者,引導我們一起去深思……總之,謝謝有她姐陪伴。”

看到這樣的評價,她姐當然開心,但更多是慚愧。

包容也好,温和也罷,歸根結底是少了一點勇氣,“啓蒙”就更加受之有愧。

或許是時候聊聊她了——

上野千鶴子。

日本著名女性主義研究學者。

她有很多出圈的演講,也有很多著作。

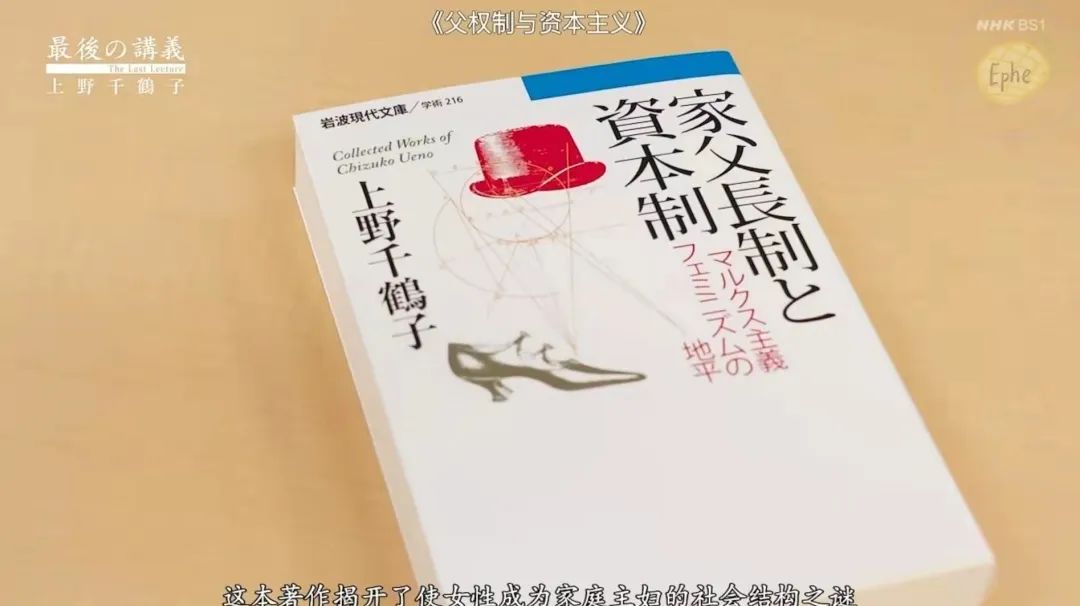

《厭女》《父權制與資本主義》《從零開始的女性主義》啓發了一代人。

她看似温柔,但永遠堅定且犀利。

即便直指社會上各類問題的根源,引來不少批評和譴責,但她從不迴避。

她説,“我就是‘臭名昭著’的女權主義者”****。

上野千鶴子,是這個時代真正的女性主義先驅。

為何成為女權主義者?

説出來你可能不信——

上野成為女權主義者,跟任何高尚的理由無關。

她在著作和演講中提到,“之所以成為女權主義者,是出於私憤”。

此言不虛。

儘管上野成長在一個還算富裕的醫生家庭中。

但她這一路,都籠罩在有形的、無形的性別壓迫之下。

上野出生在1948年,那是日本的嬰兒潮世代。

那是一個“女人工作丟人”的時代。

對於女性來説,成為家庭主婦是理所當然的事情。

上野的媽媽就是一名家庭主婦,她對上野的要求也自然如此。

女孩不必有學歷,學一門手藝或者技術就可以。

想進好公司的話,就要有高中文憑或者短大文憑(短大隻有兩年),但不能是四年制大學。

選擇了四年制大學,在某種程度上就意味着失業。

如果是有結婚意願的女性,甚至會因為高學歷結不成婚。

但上野沒有聽母親的勸告,她走上了一條“非主流”的女性道路。

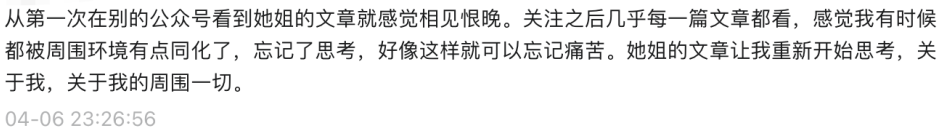

1967年,上野違背了父母希望她上神户女子學院(一所帶女子宿舍的短期大學)的心願,進入京都大學修讀“看上去沒什麼用處”的社會學。

這是一所四年制大學。

父親的讓步,也並非是因為對上野足夠寵愛。

恰恰相反,是因為不抱期待,所以才不加干涉。

結果不出所料——

大學畢業後,上野有相當長一段時間都找不到工作,甚至無法養活自己。1979年上野成為大學老師時,她已經到了30歲。

當然,也有少數找到工作的女大學生。

上野找到她們詢問緣由,得到的答案是:

她們都是派遣或者是臨時工,而且得靠關係入職,還要被默認為“幹到結婚就走”。

而那時女性進入婚姻很早,所以工作的時間一般也就兩三年。

可以説,在上野的那個時代,走上非主流道路的女性,是要受到大量的“社會懲罰”的。

當然,這一切都是上野畢業之後的後話了。

在大學期間,上野更真切地看到了、感受到了那些有形的、無形的性別壓迫和剝削。

上野剛入學的秋天,就趕上了京大全共鬥(全學共鬥會議)。

這是1968-1969年,日本各大學學生運動中的一環。

運動的目的始於解決各大學個別問題(如學費問題)。

後逐步擴大化,出現“大學解體”“消滅階級”等更為激進的口號。

上野和意氣風發的同學們,在罷課和封鎖道路的“街壘戰爭”中,度過了20歲成人禮。

但也是這場運動,讓上野感受到了女性在日本社會到底有多吃虧。

學生運動照理説是不分男女,大家本應都是志同道合的戰友。

但現實並非如此。

男性並沒有視女性為平等的戰友,而是從性資源的角度將女性分門別類。

女性活動家米津知子曾在紀錄片《無所畏懼》中説過一段話:

“(大學鬥爭中)我身在街壘之中,從不化妝打扮,跟男人混在一起戰鬥。

但是那些會化妝、打扮的女生卻成了那些男人的女朋友。這就是我參加女性解放運動的契機。”

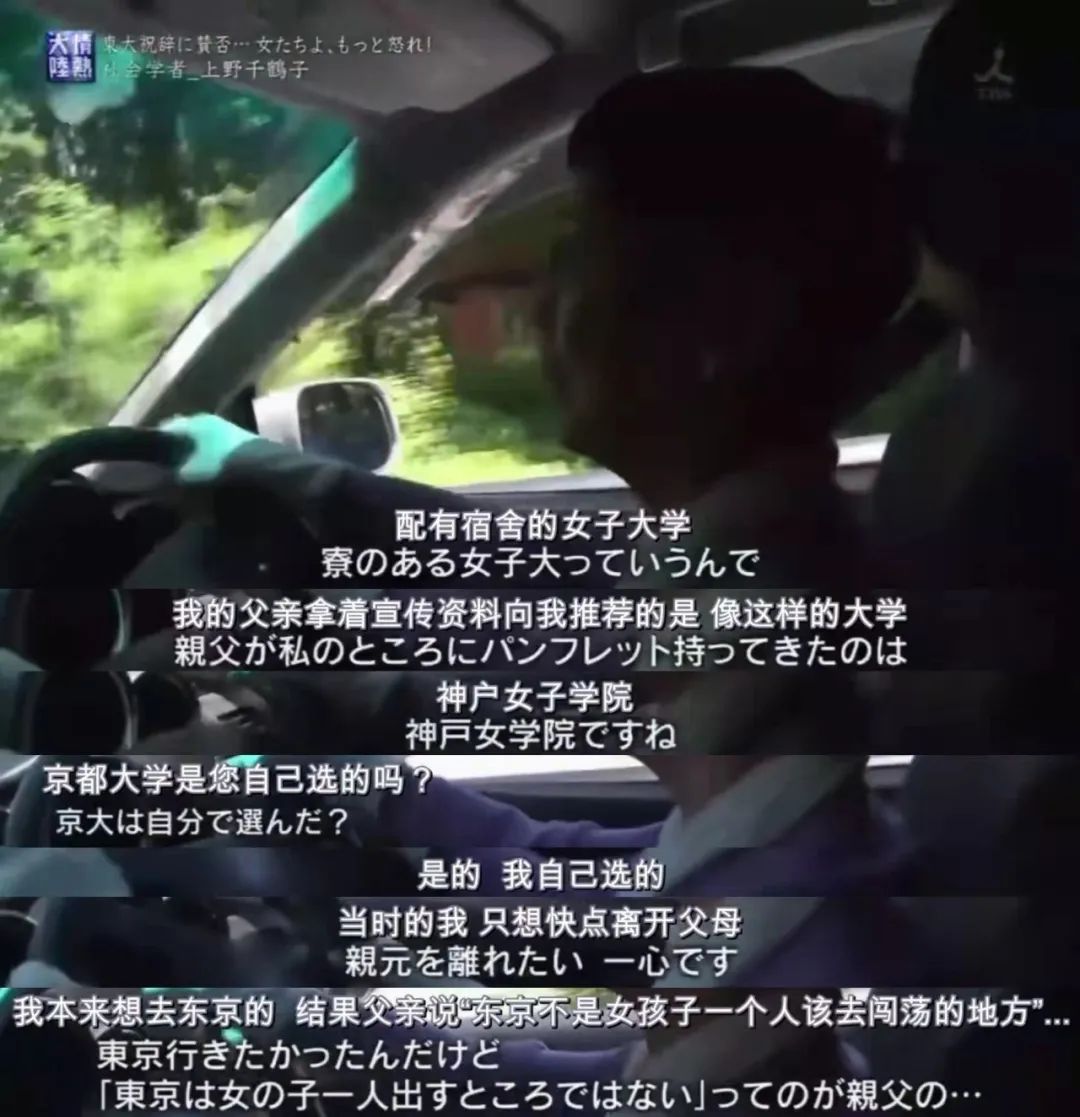

上野在運動中有一致的感受:對待女性,“男性都有雙重標準”。

在男生被捕時,送吃送喝、默默等待的女性是“救援天使”,是潛在戀人;

拿着武鬥棒和男人一起遊行的女人,是“武鬥羅莎”(女性革命家羅莎·盧森堡),絕對不會成為戀人。

願意和男生發生關係的女性被稱為“慰安婦”。

這個詞彙承載的苦難和意涵不必多説大家也明白。

如果女生性方面比較主動,就會被冠上侮辱性極強的稱號:公共廁所。

最後是“槍後之妻”,和“慰安婦”形成互補關係,她們是在後廚捏三角飯糰的女孩。

上野被歸為了“槍後之妻”,但她可沒有閒心精心製作三角飯糰。

她帶着一肚子的火兒,捏了好多醜醜的飯糰,到後來,那些男生一旦遇到醜飯糰,都會説“這可能是上野做的”。

“腦子裏裝的都是革命,身體卻是父權制的同謀。”

本應志同道合的戰友之間卻存在巨大的性別鴻溝。

在那樣的環境之下,親身體會到性別鴻溝有多巨大的上野,身心都受到了摧殘。

“我腦子裏有一份長長的名單,記錄了什麼時候哪個混蛋對我説了什麼,做了什麼,我的心裏充滿了‘不可原諒’的情緒。”

私人的怨懟,成為了上野決心成為女性主義者的契機。

上野走上了一條鬥爭之路。

女性不是問題,社會才是

因為私人恩怨開始鬥爭的上野千鶴子,很快發現——

從“我”出發的女性主義,註定不會在“我”結束。

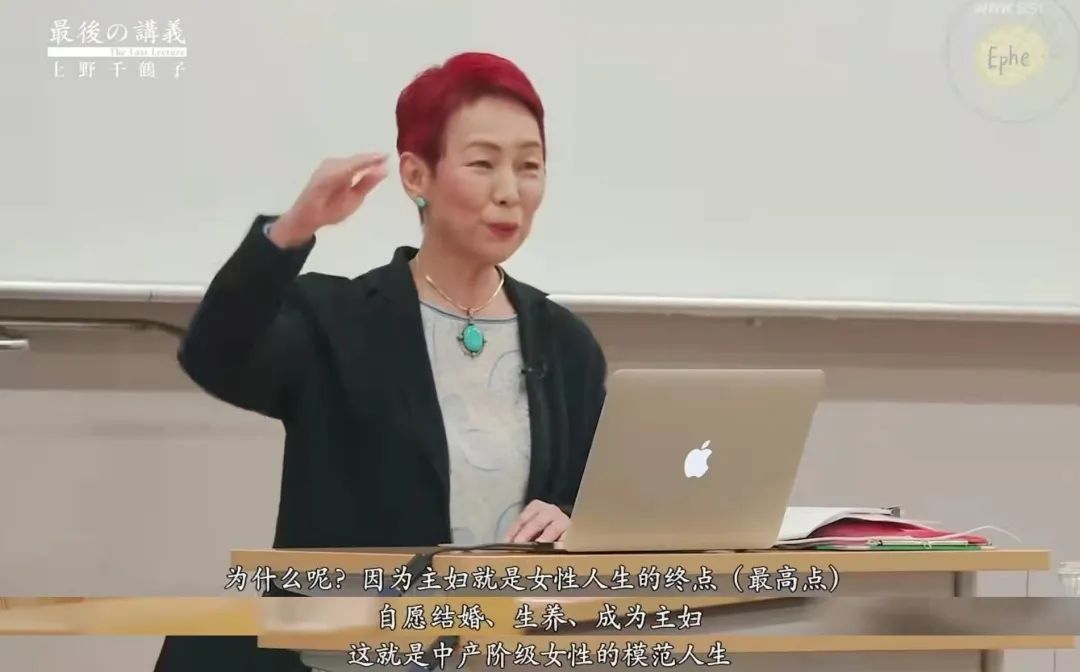

最初,上野是以“主婦研究者”的身份開始學術生涯的。

所謂“主婦研究者”,不是一邊做家庭主婦,一邊做研究,而是把家庭主婦作為研究對象。

而原因很簡單,上野從小到大都一直感受着母親的壓抑。

她的父母是自由戀愛後走進婚姻的,但即便如此,作為家庭主婦的母親婚姻並不幸福。

父親是教科書般的大男子主義者,而在其中備受煎熬的母親,只是一直忍受不幸,甚至遷怒於孩子。

她總是對子女説**“我不離婚還不是因為你們”**。

上野十幾歲時心裏曾想:“就算換一個丈夫,媽媽,你的不幸也不會消失。”

18歲之後,上野拼盡全力逃離了家鄉,“我扮演女兒這個角色只能堅持三天”。

這些看似無解的情緒、沒由來的母親的“憤怒”,在上野從事研究後逐漸找到了答案。

這根本不是母親個人的性格和人際關係的問題。

這是社會結構的問題。

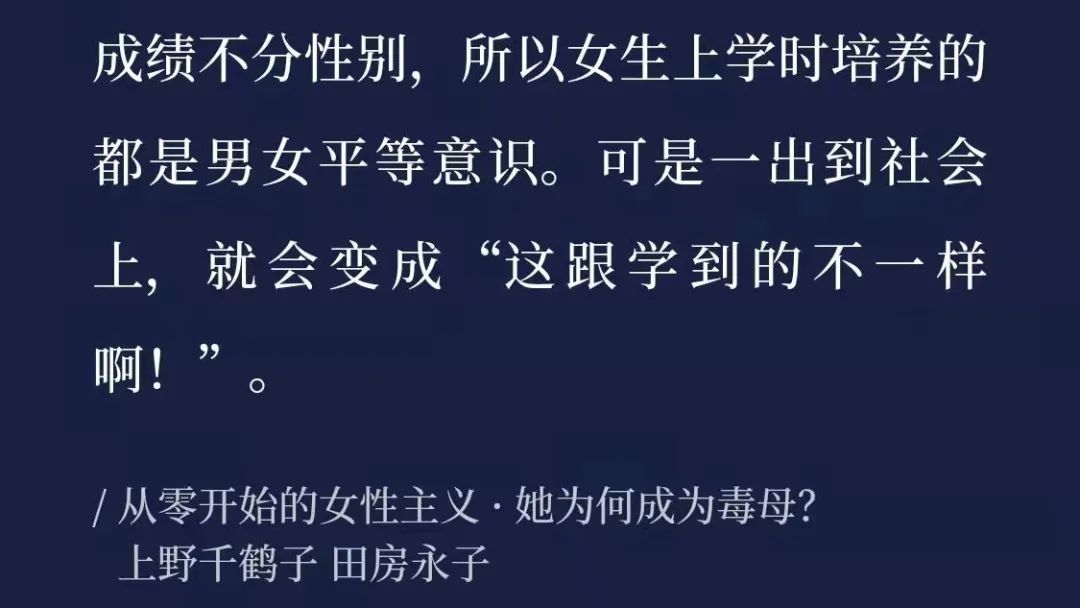

因為,無論是母親那輩人,還是上野這輩人,選擇成為主婦的女性,都成長在一個沒有答案的環境下。

她們幼年時期享受了“男女共學”的平等教育,但走出校園就發現,現實完全是另一幅模樣——

社會對女性的歧視無處不在。

女性難以找到工作,無法養活自己,又因為避孕意識差勁所以常常懷孕,所以往往無法擺脱家庭主婦的命運,也難以避開不幸的婚姻。

沒有選擇的女性,最終和她的母親一般,被“主婦”一職榨乾。

不僅要從事家務勞動,還要照顧小孩,照料老人。

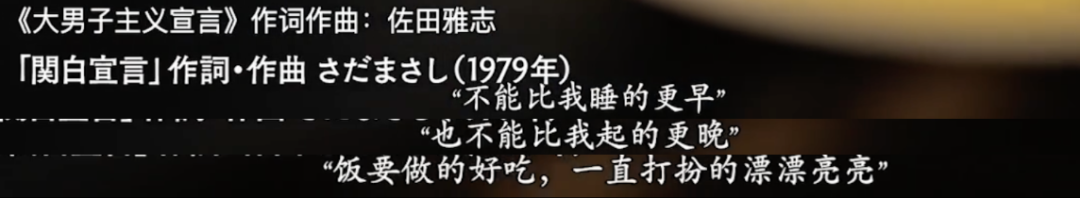

1979年風靡全日本的《大男子主義宣言》的歌詞,更是直白地揭示了彼時主婦的處境:

不能比我睡得更早

也不能比我起得更晚

飯要做得好吃

一直打扮得漂漂亮亮

而這樣的處境,日本學界從來沒研究過。

因為在他們眼中,成為主婦就是女性人生的終點,進行無償的家務勞動也理所當然。

上野很快發現,憤怒的不只是被動成為家庭主婦的女性。

在職場奔走的媽媽,也同樣經歷着考驗。

最典型的,是1987年的那場**“美齡論爭”。**

那年,日本當紅華人女歌手陳美齡帶着自己幾個月大的孩子來到電視節目的錄音室。

“不要把孩子帶進成人世界”“這實在給周圍的人添麻煩”“陳美齡作為當紅明星真是被寵壞了”……

這件事被媒體報道後,針對陳美齡的罵聲鋪天蓋地。

但上野發現這批評邏輯根本站不住腳,而且其目的歸根結底是壓制育兒婦女的權利。

於是,她選擇成為了那個站出來為陳美齡辯護的人。

上野向《朝日新聞》投稿稱“每個職業母親都不得不帶着孩子”,並在《職業女性的失落》中提到——

“除了無視規則和打破文件之外,女性無法表達自己的觀點。”

這些觀點迅速扭轉了“挺陳派”的不利局面。

“美齡論爭”最終被收錄進日本1988年熱詞,並推動了日本《育兒休業法》的制定。

在從事研究的過程中,上野從個人出發的女性主義,逐漸擴大到了女性羣體。

她聽到了更多身陷困境的女性發出的迴響,感受到了更多的女性的憤怒。

一次次論戰中,上野成為了一塊“礙眼的石頭”,不斷在平靜的水面激起波浪。

每一件不公的事,她都會記得,並認真地表達憤怒。

“把困惑、忍耐的內容都表達出來,就會發現這個世界上沒有什麼理所應當的事情。”

這些困惑、忍耐和憤怒,最終在1990年匯聚成上野最具代表性的作品:

《父權制與資本主義》。

一件趣事是,上野的一位“歐吉桑”同事看了這本書後,説自己終於明白了妻子在埋怨什麼。

上野表面禮貌相待,心裏卻在想,“這個大叔真是,有時間看我的書還不如抽時間多幫幫妻子”。

歷經十餘年,作為“主婦研究者”的上野才感覺:

終於為媽媽復仇了。

困惑幾代人的謎題,也終於有了一個答案——

女性不是問題,社會才是!

個人的,就是政治的。

但與此同時,上野也成了眾人口中的一個“麻煩的女人”。

一個“臭名昭著”的女權主義者。

甚至有人告訴她,最好不要在書名中使用“性別”或者“女權”這樣的字眼,因為讀者會迴避,導致書賣不出去。

這樣的言論,她姐簡直太過熟悉。

因而,更為膽小的我,為了讓自己的文章顯得不那麼咄咄逼人,總是會在文中用“女性主義”替代“女權主義”。

可上野從未這樣做。

她不害怕爭論,甚至會在一些場合略帶戲謔地介紹自己——

“我就是臭名昭著的女權主義者,上野千鶴子。”

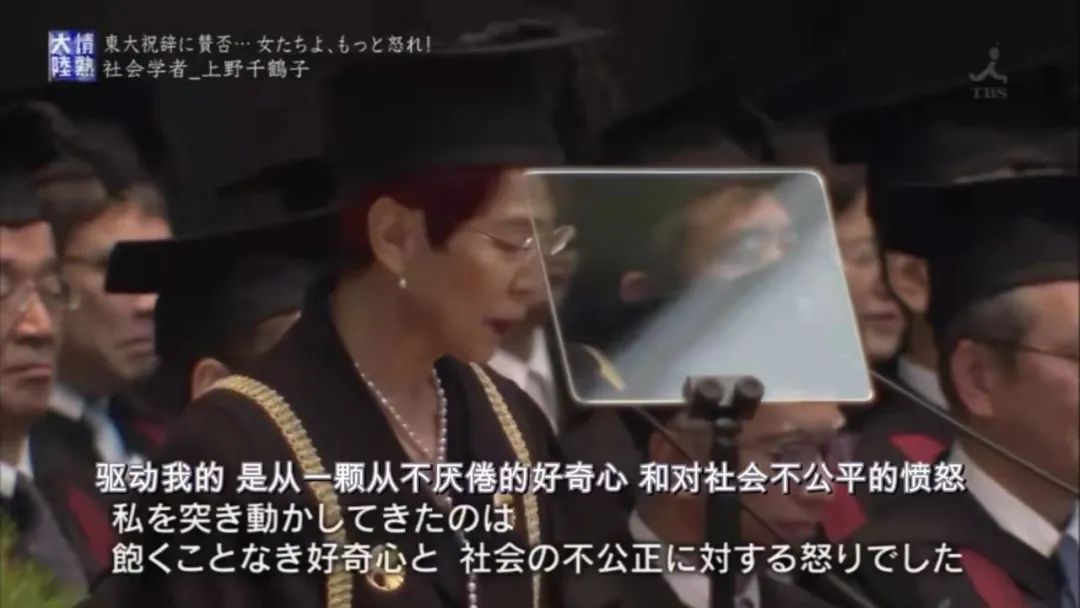

我很好奇這樣的勇氣從何而來,上野在2019年東京大學的本科生開學典禮上説:

“驅動我的,正是我從不厭倦的好奇心以及對社會不公的憤怒。”

不表達憤怒,就不會有改變

我們想要一個怎樣的世界?

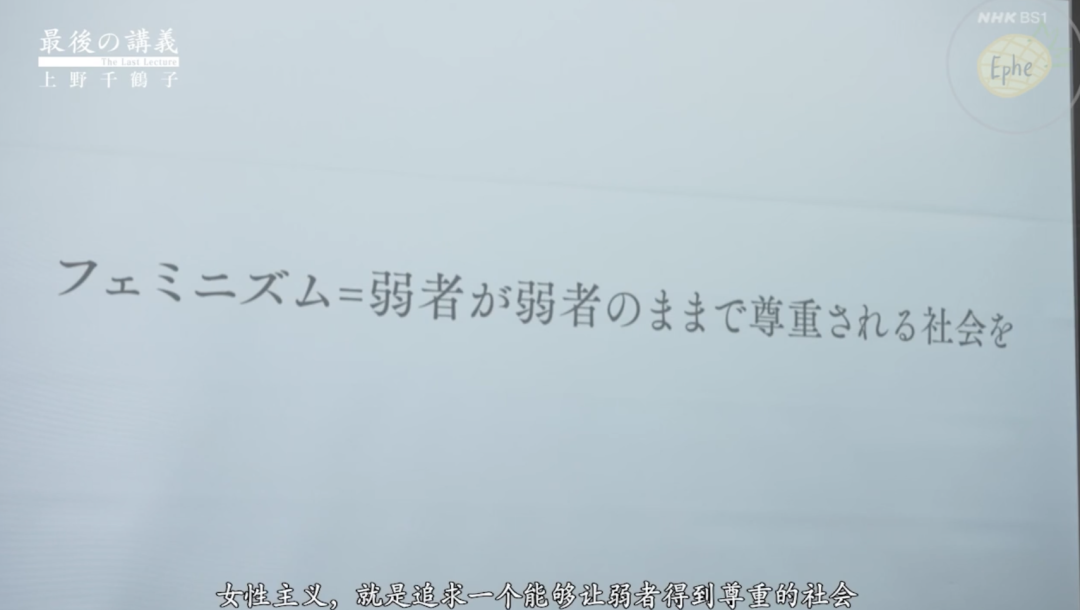

這一切上野早在那場著名的演講中提及——

我們想要的,是一個弱者也能安心生存的社會。

女性主義,就是追求一個能夠讓弱者得到尊重的社會。

這當然很難。

這也是為何當初上野會憤怒、會為此走上女權主義者的道路。

上野其實出生在一個基督教家庭,在青春期的時候,她因為和父親不合,退出了教會。

從那時起,上野就下定決心:

“不要祈禱。”

不要祈禱,不考慮來世的問題。

不要祈禱,此生的事情要此生解決好。

上野就是帶着這樣靠人解決問題的決心、對社會不公的憤怒,一路向前走。

過去幾十年,她出版了33部個人著作,20餘部共編著作。

她積極開展講座 ,傳遞女性學的思想。

2000年,她將研究課題從家庭主婦擴大到護理工作,闡明兩者的關係,分析輕視女性的代價將以怎樣的苦難,回落到終將成為弱者的我們身上。

她扶持着看護機構的運行,支援了老年共享公寓。

無論是需要看護的、還是迎來臨終期的老人,都能在這裏得到需要的幫助,自由自在地生活。

她出版了《一個人最後的旅程》,詳細解答了老年人如何居家養老,如何做到一個人體面地臨終。

上野做了很多,看似停止不前的世界,其實也悄悄發生改變。

但別忘了,世界之所以會改變,是因為前人為世界帶來了改變。

女性從過去端茶送水的深閨走出,參與到社會活動中,正是因為有上野這樣的女性,不斷站起來,用她們的憤怒、奔走帶來了世界。

但我們也必須承認,一切還遠遠不夠。

我們如今呼籲婚內平等、生育權、避孕、離婚保障、就業機會平等、同工同酬……

如果瞭解了女權主義的脈絡,就會發現這些早在1960-70年代第二次女權主義運動時,就早已提出。

一切也早已落幕。

在那個時代奔走的優秀的、勇敢的、想要改變世界的女性們,被分化成不同的政治派別,然後各個擊破。

剛邁出一步的女性,又從公共領域退回到家庭中。

80年代,有組織的女權活動越來越少。

90年代,只剩下零零星星的聲音。

而現在呢?

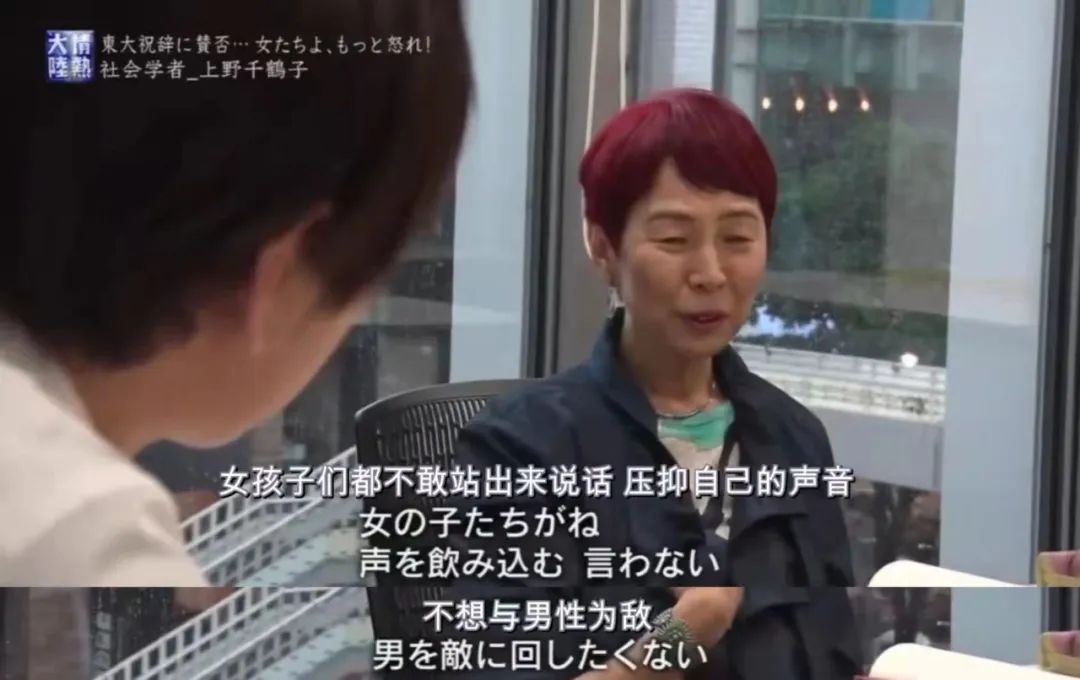

“女孩子們都不敢站出來説話,壓抑自己的聲音,不想與男性為敵。”

怒火熄滅了。

我們退到了如此保守的地步。

一個例子是——

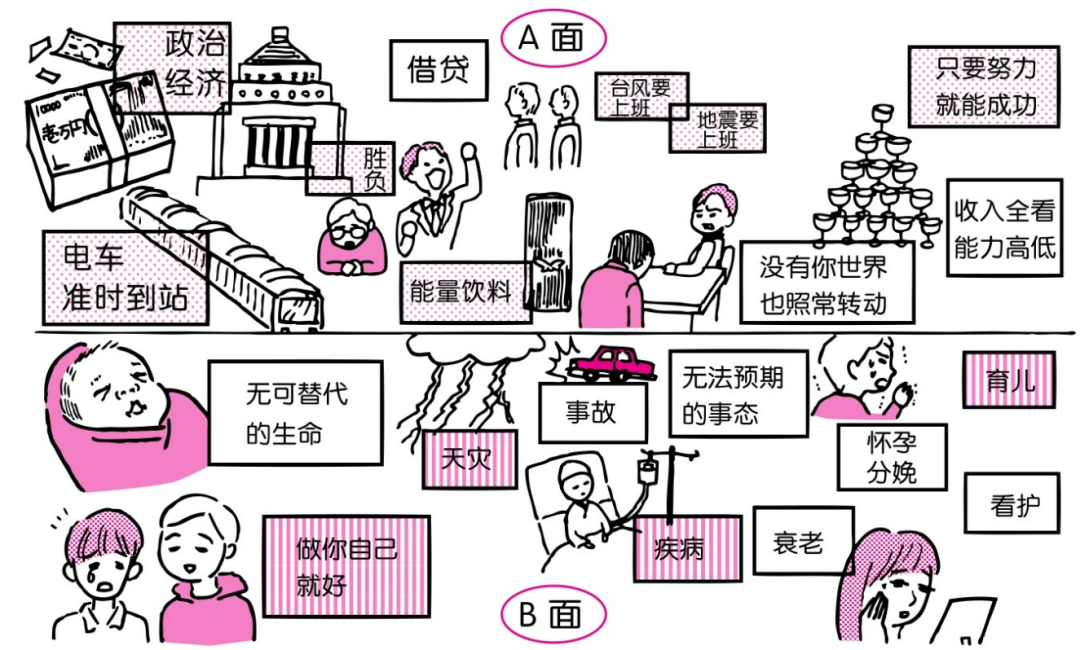

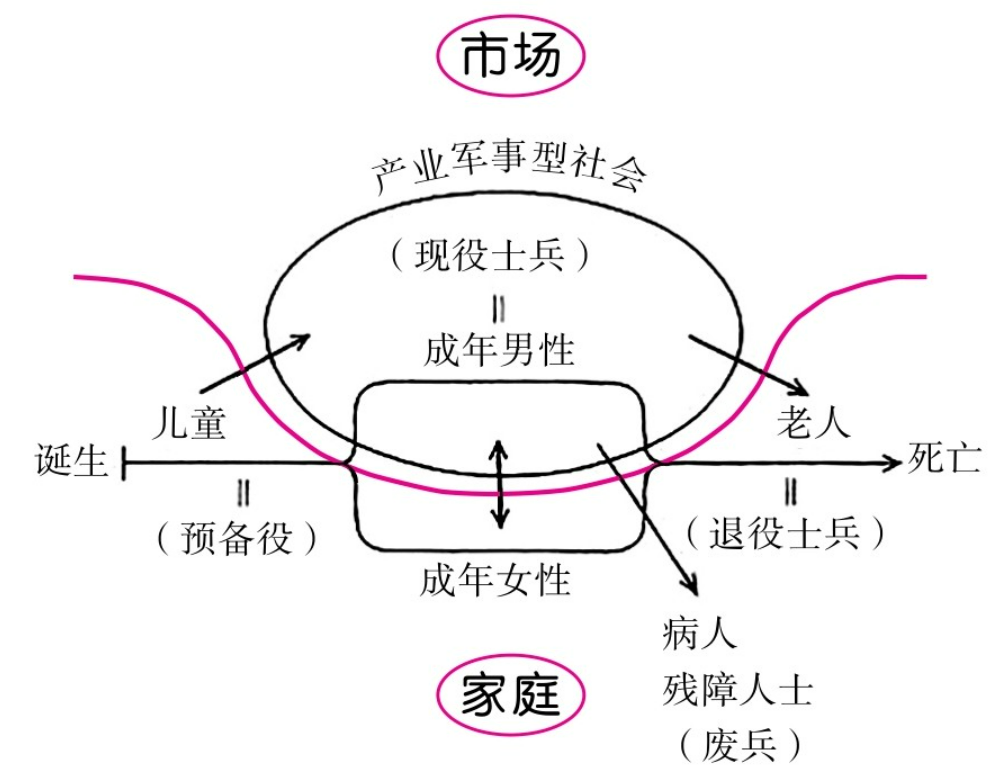

在《從零開始的女性主義》中,與上野對談的漫畫家田房提出了“社會具有AB面的觀點”。

政治、經濟、時間、就業,這些都是社會的A面,而B面則是生命、育兒、看護、疾病、殘障等等。A面可以通融,B面卻無可取代。

男性都在A面,女性一開始也生活在A面,但是隨着分娩和育兒的開始,她們就不得不移動到B面。男性會因為疾病和受傷而發生轉移,但除此之外,基本上一直待在A面。

上野聽完這段話,一面感慨于田房的表達能力。

一面遺憾前輩們好不容易在艱難環境中總結出來經驗和性別理論,完全沒被繼承。

因為這就是她早在《父權制與資本主義》一書中提到的模式。

好不容易邁出一小步,因為沒有傳承,又退回一大步。

一切推翻,又要再來一輪。

這,是女性主義的困局。

但我們不能再來一輪了。

我們這一代人,想要一個更好的世界,那就要像上野那樣,去創造一個更好的世界。

不要祈禱,而是用人的力量去改變世界。

一切雖然看起來渺茫,但要知道,任何一點微小的改變,都不是自然發生的。

我們首先要邁出那一步。

不是從頭再來,而是去繼承,接過前人遞過來的接力棒,展現自己的憤怒。

一如上野在WAN(Women’s Action Network)十週年的演講中提到的那樣:

“女生們再多展現一些自己的憤怒吧,用自己的憤怒去改變這個社會。”

至於怎麼面對滿腔憤懣卻無計可施的低落感?

上野給出的建議很簡單——

“女性們缺少的,是那種建立一個個小目標然後實現的自我效能感。因為缺少那些小小的成功體驗,會被無力感侵襲。”

“所以,不要貪心,只做那些能做到的事,把能做到的一件件做好。”

即便無法達成實質性的、更落地的目標,表達不滿也是一種行動。

只要不温水煮青蛙,不順流而下。

75歲的上野千鶴子仍在戰鬥。

但只有她遠遠不夠。

下一棒,該我們了。

希望我們將來能如上野千鶴子説的那般——

“終有一天,後來的年輕人也會對你們發問,世界變成這樣是誰的原因?

到那個時候,希望你們能夠把一個不用對他們説抱歉的社會交到他們手中。”她刊

監製 - 她姐

作者 - 金桔

微博 - @她刊iiiher