美國總統及其班底也不過是一羣前來朝貢的野蠻人_風聞

伍麦叶的熏笼精-作家,文化学者-02-21 12:05

(接上節)

第一章第八節

中央王國:美國總統是來朝貢的野蠻人

《征服者王子》當中,男主希望回故鄉征戰,把帕米爾以西的遼闊土地納入中華帝國的版圖,卻遭到皇帝輕蔑的拒絕,這讓男主在心靈上深受傷害,日逐悲愴。

現實中,中方沒有理睬美方聯合擊垮印度的陰謀,也讓尼克松、基辛格等人深受傷害,他們的反應是惱怒。

尼克松十分渴望訪華之行,因此,在與中國恢復聯繫的過程中,一直小心翼翼。然而,中國拒絕與美國合兵打印度,讓他忍不住怒氣。印巴危機結束後,這位征服者王子以美國政府的名義發給中方一份總結,教訓毛主席和周總理,“中華人民共和國和美利堅合眾國的兩國政府不應再有一次發現它們自己陷於這樣的處境”*(The governments of the People ’s Republic of China and the United States should not again find themselves in a position…)。(《尼克松回憶錄》)。及至終於實現了他夢寐以求的訪華之行,到了北京之後,第二次會談,他就指責中國人缺乏契約精神——他忘了那時中美並無契約,而且直到寫回憶錄時也沒有想起來。

那一刻,“長征老戰士們”肯定覺得,美國還是作為敵人更容易處。

我們發現美方當年的印巴陰謀之後,回看這張照片,才能明白後面標語的意義,以及第一代革命家對之是如何震怒。

基辛格在後來的大部頭著作《論中國》中提及,三年後的一九七五年,美國時任征服者王子福特總統訪華,在與毛主席會談時,再次要求搞聯合軍事行動,這次是直接跳到非洲去開疆拓土,建功立業:

“他的基本主題是,美國正在採取防範蘇聯霸權的措施,他邀請中國具體合作,特別是在非洲。毛在三年前曾拒絕了尼克松比這少得多的要求。”(His basic theme was the measures America was taking to prevent Soviet hegemony, and he invited specific Chinese cooperation, especially in Africa. Mao had rebuffed Nixon for attempting much less in their conversation three years earlier.)

中方沒有同意,華盛頓的精神小夥兒們再次暴怒,認定中方起草的公報草案“就算不是語帶挑釁的,也是無濟於事的,因此拒不接受”*(to be unhelpful, if not provocative, and refused to accept it)。時為一九七五年十月,就在幾個月前,全世界剛剛見證了“西貢時刻”,看到英雄的越南人民軍開着坦克駛入西貢的美國大使館,把越南國旗升起。美國統治集團居然都不想歇口氣,要拉上中國去非洲搗亂,非洲人民人在家中坐,禍從天上來。

美國的征服者王子們的上述心態和行為,明顯有種非理性,無法簡單納入國際關係、地緣政治等理性範疇進行分析。跟那些大名鼎鼎的名字——馬基雅維利,克勞塞維茨,馬漢,甚至尼采——的理論也套不上。

可以根據女性主義、薩義德的東方主義,以及帝國主義批判、殖民主義批判,看出美國人的霸道心理:他們就是把中國看做美國的所有物,內心深信,美國擁有中國。所以,僅僅兩次特使的北京之行,美國人就坦然地以主子自居了,王霸氣場全開,強迫中國服從。美國對中國的企圖並無新奇之處,只是庸俗和粗野的帝國主義企圖——“你是我的中國!”

但是,有一處新奇,那就是,美國人把他們針對中國的企圖,編寫成了一則天真的童話,也就是《傾國傾城的帥哥兒》——《征服者王子》——那部影片裏所講的童話。

《傾國傾城的帥哥兒》裏,前半段着意強調長城之外的廣袤世界荒涼、落後、艱難、危險,主人公的人生經歷裏只有狂野的暴力,情節也很陰鬱。從遇到甘靈一刻起,風格忽然轉變了,充滿了喜悦和柔情,洋溢着希望,彷彿有巨大的幸福等在前方。走向中國的漫漫長路,讓男主變成了一個熱情快樂的大男孩。

《白宮歲月》相關中國的篇章居然有類似的情緒。從講述美國怎麼試圖與中國互通款曲開始,敍述就充滿享受感,生動,細緻,為自己這一方以及對方的細膩,謹慎,巧妙,矜持而陶醉。讀這一部分,像在讀一位法國貴族誇耀怎麼追求凡爾賽頭一名的美人、國王的現任情婦,複雜,迂迴,充滿甜蜜的煩惱,不得不強自壓抑的熱情,還有困惑,擔心,因為對方的曖昧而千迴百轉的心腸,以及得不到音信時的費盡思量。有時候像莎士比亞的十四行詩,有時候又像《牡丹亭》的“拾畫”“叫畫”,達到了《危險的關係》那樣的高度文明,但有着《危險的關係》沒有的單純。

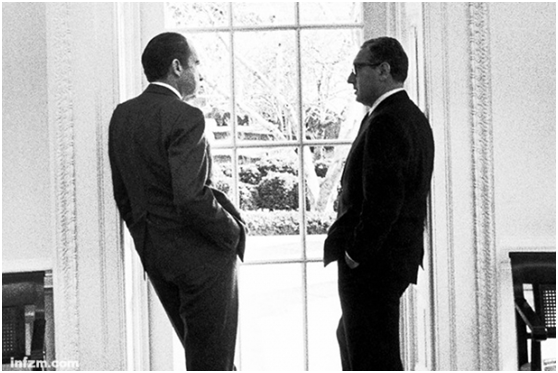

尼克松和基辛格在白宮

其中有一條旋律:中國方面認為,美國人是野蠻人,所以,美國想派特使密訪北京、總統想訪華,在中國人看來,理所當然地是野蠻人遵循中國的朝貢制度,向中國申請朝貢的資格,美國不過是新增加的又一個朝貢國,想要加入到古老的朝貢圈子裏。但是,美方沒有放棄立場,與中國人的固執念頭巧妙又堅決地抗爭:

“****它(草稿)完美地依循着中央王國的傳統,認為尼克松曾經祈求(中國給予)邀請……我對這兩項預設都拒絕了。我們不會以祈求者的身份出現在北京。”*(原文:In best Middle Kingdom tradition it suggested that Nixon had solicited the invitation.…… I rejected both propositions. We would not appear in Peking as supplicants.)

過程中頗感無奈,忍不住抱怨和吐槽:

“中國人也許仍然保持着傳統的自我定位,即,它是中央王國,對它,周圍的野蠻人是要前來朝貢的。然而,實情則是,各大國中,並非僅僅中國不樂意顯得像個上表乞恩之輩。”*(原文:Perhaps the Chinese retained their traditional self-image of being the Middle Kingdom to which barbarians came to pay tribute; China is not alone among major countries,in fact, in not liking to appear the supplicant.)

然而,基辛格告訴讀者,美國人的抗爭基本是徒勞:

“****很可能,依照中國的經典方式,周恩來等着瞅,在乒乓外交的明顯暗示之後,他是否能等到野蠻人們上表申求邀請。我們的沉默也許讓他大惑不解,一如他的沉默讓我們大惑不解一樣。事情差點兒搞砸了,但是,我們的自持終於扣動了扳機,讓中國人做出了不符合其性格的舉動,不得不主動了一步。”(Probably in the classic Chinese manner, Chou En-lai waited to see whether he could get the barbarians to solicit an invitation after the broad hint of the Ping-Pong diplomacy. He may well have been as mystified by our silence as we were by his. It was a close call, but our outward self-control triggered the Chinese into the uncharacteristic posture of having to make the first move.)

那兩位國家領袖其實很焦慮,但是穩住了,沒想到成功地讓習慣等待野蠻人上表的中國人,破例主動了一回!迫使中國人降下身段兒,原來也是可以做到的呀!那段歷史的兩位男主遂喜盈盈噠。

在上述引文裏,我們可以感覺到,偉大而無私的共產主義戰士、堅定的國際主義者、人類最好的兒子之一周恩來,在基辛格博士的意識裏,是中華帝國的“最新王朝”的攝政王子。因此,當尼克松總統完成訪華之後,在基辛格創作的那則童話裏,有永恆的、讓人敬畏的東方帝國,有皇帝,攝政王,還有帝國元帥,十分的圓滿。而且,那還是一羣走完了長征的皇帝,攝政王,元帥,千載難逢,就讓基爺非常的心理滿足。

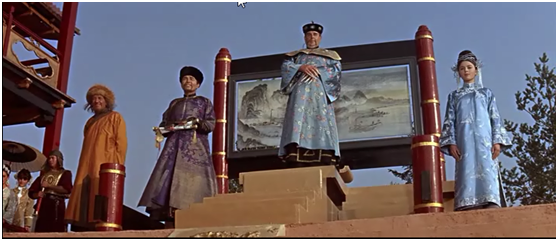

《傾國傾城的帥哥兒》裏,男主滿懷喜悦地來到北京,覲見皇帝時,卻境遇屈辱。皇帝的寶座位於高台之上,男主只得拘謹地邁上高台的一級級台階,然後立在皇帝面前,任皇帝坐在寶座上出言輕侮。《白宮風雲》與《尼克松回憶錄》都談到,華盛頓方面曾經擔心陷入同樣的尷尬。

《白宮風雲》並無幽默感地透露:

“****周恩來温暖的語氣表明,我們無需害怕羞辱;先前通信時那種乾坤獨斷的語氣已經棄而不用了。”*(Chou En-lai’s warm tone indicated that we needed to fear no humiliation; the peremptory tone of previous communications had been dropped.)

可是總統及其班底還是擔心羞辱。《尼克松回憶錄》如是記錄:

“登上飛機以後,羅傑斯(國務卿)吐露了顧慮:我們應該儘快就能與毛有次會見,而且,我們不能落入那樣一種狀況裏,既,我見他的方式讓他顯得地位高於我,比如(讓我)走上多級台階,或者他站在多級台階的頂上(而讓我站在下面)。”(Coming in on the plane Rogers had expressed concern that we ought to have a meeting with Mao very soon, and that we couldn’t be in a position of my seeing him in a way that put him above me, like walking up the stairs or him standing at the top of the stairs.)

同樣一羣人,在歐洲時有多囂張呢,《白宮歲月》嘻嘻哈哈講的一件事,把我氣到不行:尼克松覲見過教皇之後,竟在聖彼得大教堂前的廣場乘上美國軍用直升飛機,由那裏直接起飛,前往第六艦隊,而且那些直升機在廣場停了兩小時之久。

用老北京話講,就是一羣混球兒。

敢在梵蒂岡冒天下之大不韙的一羣人,訪問中國時,卻心裏打鼓,擔心遭遇當年馬戛爾尼的待遇。在彩雲之上,臨上轎現扎耳朵眼式的商量得不出什麼對策,總統和他的一班人馬就聽天由命了。他們的飛機落地以後,中國方面倒是沒整幺蛾子,對尼克松總統非常重視:

**“我們在這方面的顧慮大約在兩點鐘就完全打消了,這時亨利氣喘吁吁地走進房間告訴我,周在樓下,説主席現在就想在他的住所見我。亨利下樓去了,我等了大約五分鐘,然後我們乘車去(毛澤東的)住所。”(《尼克松回憶錄》)(原文:**Our concerns in this respect were completely dissipated at about two o’clock when Henry came into the room breathlessly, and told me that Chou was downstairs and said that the Chairman wanted to see me now at his residence. I waited about five minutes while Henry went downstairs, and then we drove to the residence.)

毛主席的住所是一組平房,室內並沒有通向寶座的多層台階等着美國總統。釣魚台住所內的地面是平的,據基辛格的理解,那是毛主席“希望****做一位哲人君主,無需用傳統的威嚴象徵來鞏固他的權威。”*(wished to be perceived as a philosopher-king who had no need to buttress his authority with traditional symbols of majesty.)他給世界解釋:

“****沒有人能事先和他約定見面的時間;那是奉召去朝見君王,而不是應邀去會見政府首腦。我曾五次見過毛澤東。每次我都是突然被傳召的,就像尼克松一樣。”(Nobody ever had a scheduled appointment; one was admitted to a presence, not invited to a governmental authority. I saw Mao five times. On each occasion I was summoned suddenly, just as Nixon was.)

原文確實用了“admitted to a presence”(獲准進見)和“summon”(傳召)。

多年後,在《論中國》中,他仍然認為:

“説到與毛會見的方式,‘邀請’不是一個準確的詞。會晤從來不做日程安排;它就像雷霆雨露(原文為“自然事件”)一樣説來就來。它們是皇帝召見儀式(原文為準允覲見)的嫋嫋迴音。毛邀請尼克松的第一個信號出現在我們抵達之後不久,我收到信兒,周需要在接待室裏同我見面。他對我説:‘毛主席想要見總統。’為了避免尼克松是被傳召的印象,我詢問了一些關於(當天)晚宴程序的技術問題。”*(“Inviting” is not the precise word for how meetings with Mao occurred. Appointments were never scheduled; they came about as if events of nature. They were echoes of emperors granting audiences. The first indication of Mao’s invitation to Nixon occurred when, shortly after our arrival, I received word that Zhou needed to see me in a reception room. He informed me that “Chairman Mao would like to see the President.” To avoid the impression that Nixon was being summoned, I raised some technical issues about the order of events at the evening banquet. Uncharacteristically impatient, Zhou **responded: “Since the Chairman is inviting him, he wants to see him fairly soon.”)**

不過,既然沒搞什麼“野蠻人朝貢”的鬼把戲,美國人鬆了一口氣,就很開心了。

我敢肯定,以毛主席和周總理等老一輩革命家非凡的洞察力,也沒意識到美國方面有那麼多波瀾起伏的內心大戲。在中方,那當然是二十世紀現代世界裏一場正常的外交,是新中國面臨的一場重大外交考驗。

對今天的年輕讀者,已經很難解釋清楚,當一九七二年時,中國和美國的差異和差距有多大了。在民國一窮二白的基礎上,新中國努力工業化,所謂“人口多,底子薄”,非常艱難;美國卻是世界第一強國,是世界最大的債權國,從工業、科技到其他方面都非常輝煌,所以綜合實力第一,比蘇聯都更勝一籌。因此,兩國在文明程度上都存在着迭代的落差,美國是現代化的國家,中國還在為現代化努力。美國是發達國家,是兩個超級大國之一;中國是發展中國家,屬於第三世界。如此這般之下,“破冰二老”在回憶錄裏的心理幻覺就很怪異。

更何況,如前面所述,在內心,他們認為美國擁有着中國,這般分裂心態就更奇怪了。

到了二十世紀七十年代,中國人仍然認為,世界只能是以自己為中心的朝貢體系,沒有其他可能;美國即使富裕和先進的程度讓中國望塵莫及,航母艦隊遍佈全球的海洋,當它的總統願意訪華時,中國人仍然很自然地理解成,那是美國懇求中國恩准,允許它的總統前來朝貢,所以對中國來説,只是又多了一個朝貢國。——這樣一種看法,當然是一種極端的刻板化,按這種觀點,中國人的意識已經徹底停留在前現代了,根本沒有辦法認識現實,是多達幾億的自閉症患者。

我曾經以為,如此荒謬的誤會,是長達二十年的不來往造成的,還有一個原因是,麥卡錫主義讓美國失去了一批優秀的中國問題專家。因此,是那個時期西方的中國問題專家們的錯兒,他們搞了一套荒謬的理論,把美國的總統和國務卿騙了,把基辛格那麼重要的國家智囊也給騙了,因此該把當時美國的中國問題專家們全數兒拉到林肯紀念堂前打屁板兒。

可是,尼爺和基爺後來都寫了政治學專著,而他們關於中國的觀念始終沒變,那就不是一個時期的專家們的錯兒了。

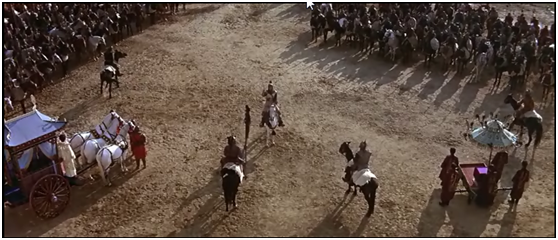

《征服者王子》裏,皇帝坐在寶座上,向男主招手兒,男主拘謹地邁上一級級的台階——羅傑斯國務卿的噩夢。

男主主動請纓,遠赴西域,替中華帝國剿滅入侵的叛亂者。這是全片唯一一次,他與皇帝平等對坐。

其他場合,永遠是皇帝在高處,男主在低處。男主率大軍出征時,皇帝立在北京城門樓上。

男主立馬在城門樓下舉劍效忠。

班師凱旋,皇帝立在高台上。

男主立馬在高台前,聽宣封他為“征服者王子”的聖旨。

男主和皇帝最終互扯頭花的一場,皇帝坐在寶座的台階頂,男主始終立在下面。

男主給皇帝演放煙花,依然是皇帝坐在高處,男主坐在一旁。

而男主是誰呢?他是——名震歐亞的成吉思汗!

連成吉思汗都對中華帝國那麼恭順和服從,何況區區一個美國總統呢?

世界各國人民統一認識了吧?

散會!