張軍、皮凱蒂對談《21世紀資本論》_風聞

吃瓜群众40447-02-24 13:08

來源 |《頂級對話——理解變化中的經濟世界》

作者 | 張軍

對話背景

在中信書院的安排下,《21世紀資本論》(Capital in the Twenty-First Century)一書的作者、法國巴黎經濟學院的經濟學教授托馬斯·皮凱蒂(Thomas Piketty)偕夫人計劃於2014年11月11日至13日首站到訪上海,開始其中國之旅,為他這本書的中文版的出版發行做宣傳。之後,他還將飛往北京和台北。中信書院的仇勇在皮凱蒂來上海之前的大約五週就聯繫了我,希望我能在皮凱蒂逗留上海的緊湊日程中找出一個間歇與他進行一次面對面的對話。我原計劃7日至14日訪問美國,剛好與在上海的皮凱蒂失之交臂。中信書院方面與我溝通,希望我考慮要麼推遲一下去美的時間,要麼13日從美國直接飛往北京,以便能在15日在京完成這個對話。考慮到選擇後者難免旅途舟車勞頓之苦,我還是傾向於調整訪問美國的時間,並最終與美國方面協商,將去美的時間推遲,改為13日飛往美國,而與皮凱蒂的對話也就只能安排在12日那一天。由於皮凱蒂12日上午九點半將在復旦大學美國研究中心的謝希德報告廳發表在上海的首場演講,我與中信書院方面商量,可否把我與皮凱蒂的對話就安排在當天一大早進行,地點也放在美國研究中心,以方便他之後的演講。我唯一擔心的是,皮凱蒂夫婦11日夜晚才飛抵上海,能否12日一大早就從浦東香格里拉酒店趕來復旦大學。沒有想到,皮凱蒂爽快地答應了我的建議。中信書院邀請的專業攝影團隊很可能在12日天亮之前就趕到美國研究中心的貴賓室忙着搭起攝影棚了。

那天早上我稍稍早到貴賓室,不一會,皮凱蒂就風塵僕僕地趕到了,穿着牛仔褲進來。其實我是第一次見到他。沒有想到他個子那麼高,的確非常年輕。我們之間的對話當然是用英語進行的,不過皮凱蒂的英語帶有非常濃厚的法國口音,對此我沒有問題,但要找人把我們這個對話的錄音翻譯出來,並非易事。最後還是在北京經過一番周折找到了能聽懂他口音的人,才最終翻譯出來,儘管誤譯不少。以下是我們對話的全文。在本文發表前,我重聽了全部的錄音,核對了全文,並對個別地方的誤譯和遺漏根據錄音做了糾正和補充。

正文

**張軍:**你的書不僅暢銷,更是有美國的著名經濟學家出來為你的書寫了很好的書評。諾貝爾經濟學獎獲得者Paul

Krugman(保羅·克魯格曼)和Joe

Stiglitz(約瑟夫·斯蒂格里茨)都寫了。我特別注意到更早的一位諾貝爾經濟學獎獲得者、MIT的Robert

Solow(羅伯特·索洛)教授對你的書也給予了特別高的評價。你知道,我特別尊重索洛教授在很多問題上的看法。

皮凱蒂**:**4月份的時候,在華盛頓有一些關於我的書的公開活動。因為這個,他為我的書寫了一篇很好的評論,而且他寫的篇幅很長,很深刻。

**張軍:**是的,他對你的評價很高啊。你在巴黎高師讀完博士,後來又在MIT工作過一段時間,我猜測你們倆的關係應該不錯吧?

皮凱蒂**:**要知道,其實我們倆交往不算非常深。毫無疑問,在MIT期間我和他有過多次交談,而他總是很支持我。他是個很仔細的讀者,閲讀得很細緻。要知道,有時候很多經濟學家其實是不怎麼閲讀的,他們不讀書。而索洛是讀的,而且讀得很好。他年紀這麼大,非常了不起。

**張軍:**我讀了他寫的內容。其實一開始,我真的擔心他很可能是唯一一位會批評你的美國的諾貝爾經濟學獎得主。但後來我發現他對你的這本書的評價真的很高,並且説《21世紀資本論》是非常棒的書。我注意到,索洛特別關注了你使用的數據庫。他對你的數據好像非常有信心。

皮凱蒂**:**是嗎?你讀了那篇文章?他的確非常關注我們的數據,而且他還關注了這本書的技術附錄。實際上,這些內容在網上是公開的,只是很少有人會去看,但是索洛看了。我發現,他很仔細地看了這本書的技術附錄以及有關這些技術的評論和討論。

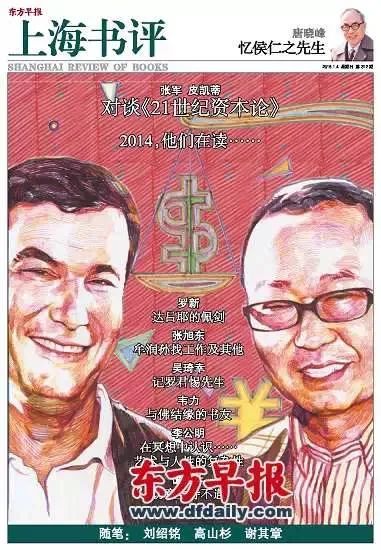

復旦大學經濟學院院長張軍教授與皮凱蒂對話現場

**張軍:**説到索洛教授,我想起了另一位經濟學家。我想你應該很瞭解他,而且他應該是與你密切合作過的。他就是英國牛津大學的經濟學家託尼·阿特金森(Tony

Atkinson)教授。我記得他,那是因為二十五年前我在倫敦政經學院有過一段時間的學習,我想託尼是給我們講過課的,屬於短期課程。後來大概在1997年我去他在牛津大學Nuffield學院的院長辦公室拜訪過他。我很早就知道他在收入分配方面的研究非常出色。我還記得一個叫John

Hill(約翰·希爾)的英國年輕經濟學家大約二十年前在倫敦政經學院創辦了一個研究英國收入分配不平等問題的研究中心,託尼經常光顧那裏參加學術報告會什麼的。我那時候正好在倫敦經濟學院的STICERD研究中心做半年的研究工作,所以知道這些。我記得你在書裏也提到託尼·阿特金森教授,你説你的研究背後有一個關於收集和整理歐洲和北美收入和財富分配的數據庫。這個數據庫是由一個包括託尼·阿特金森教授在內的數十位經濟學家的大團隊長期做出來的。

皮凱蒂**:**這個數據庫的項目是在1997年和1998年左右開始的。當時我意識到很多國家所得税的歷史數據從來沒有被收集和整理過。哈佛大學的Simon

Kuznets(西蒙·庫茲涅茲教授,哈佛大學已故的諾貝爾經濟學獎獲得者——張軍注)1955年在美國做了這項工作。他是第一個為美國計算國民收入並建立其理論的經濟學家,也是第一個使用所得税數據去建構收入分配統計理論的經濟學家。但是,他的這些工作並沒有被延展到更多的國家和時間段。我首先為法國做了這項工作,然後託尼也幹了這件事。他也是我事實上的第一個讀者,他的法語很好。而我因為與託尼合作,從此就開始用英文寫作。隨後我們開始為很多國家做這項研究。我為美國做了這項研究,託尼為英國、阿根廷和印度做了類似的研究。順便説一下,我最近打算和Nancy

Qian(錢楠筠,現執教於耶魯大學經濟系)一起用中國的數據來做個研究。她在上海出生,她的家也在上海。總之,這些年來我們已經將數據庫延展到了超過二十個國家。我當時也不知道我會有什麼發現。我去做這件事只是因為,數據就在那兒,而又沒人整理收集過。人們總是在為不平等而抗爭,但他們並不知道他們在抗爭什麼。所以你要知道,我的書並不是提供一塊抗爭不平等的戰場,但是起碼人們會更瞭解他們在抗爭什麼吧。

**張軍:**你説得很對,數據庫非常重要,而有時候人們往往會視而不見。順便問你一句,包括託尼在內的這些人會嫉妒你的這本書嗎?

**皮凱蒂:**你指的是我的這些同事還是其他經濟學家?

**張軍:**我指的是那些為這個數據庫項目做出貢獻的人,包括託尼。

**皮凱蒂:**我沒怎麼注意到這些。可能有一些人會嫉妒,但是他們沒告訴我,所以我不知道。

**張軍:**我這麼猜,是因為你們是一個很多人一起合作的大團隊,而書只是你一個人寫出來了。

**皮凱蒂:**啊,你説的是我的研究團隊裏的人?我不這麼認為。我認為在數據庫方面工作的大多數同事,他們在不平等和收入分配的論點上是相互一致的。每一個為數據庫做了貢獻的人在學術界都獲得了很好的聲譽。所以我認為嫉妒應該不會發生。

**張軍:**就在你來上海之前,復旦大學有一個關於你的書的研討會,我也出席了一小段時間。會上有很多人是以研究馬克思的《資本論》著稱的經濟學家。我介紹並評論了你的書的一部分,但是在我評論之後,我注意到會上的確有很多人很希望讀你的書,有些人可能已經讀過你的書了。他們也對你的書作了自己的評論。例如,有一位來自北京師範大學的李實教授是研究中國收入分配問題的專家,他在發言中説,很難理解為什麼你用資本去定義財富。在他看來,財富是一個更加廣義的分類,比資本要寬泛得多,因為教科書裏定義的資本是生產性的或者物理性的概念,如機器設備和建築物等。當然,這個概念後來被芝加哥大學的經濟學家推廣到了教育和技能方面,也就是所謂的人力資本。但是相對於資本的概念,財富的概念就包羅萬象了,比如“金融資本”是一個財富的概念,“儲蓄存款”也是一個財富的概念,“土地”和“黃金”也是財富的概念。我想知道為什麼你把它們放到了一起,並且都説成資本?

**皮凱蒂:**我覺得這個問題很好。我想,理解資本和資本資產的所有種類和形式非常重要。我在書裏展現的是資本的多維度的歷史,因此不動產的歷史和製造業資本的歷史肯定是不一樣的。金融資產、外國投資、農業用地或者公共資產,這些都是資本資產的不同形式。而它們都有各自不同的歷史。當你想把這些資產加總起來,你想説這是國家的資本存量,你就只能把不動產、商業型的和金融型的資產全部加總,以市場價值計算。但是,你要明白這麼做是很抽象的,而我在書裏説得很明白,如果你真的想理解資本的歷史,你必須分別去觀察不動產、商業資產、金融資產等等。不同種類的財富和資本可能引起的政治衝突不同,導致的資本所有者與勞動所有者之間的談判能力也不同。當然了,比如要在中國和歐洲估算國家的資本存量的總價值從某種目的上來説還是有用的,因為這樣你可以做跨國的和跨期的比較。比如,在跨期比較上,你會發現歐洲目前的資本存量的總價值,佔GDP的比例幾乎快回到了第一次世界大戰之前的水平。另外,你可以對不同的社會也進行這樣的比較。不然的話,跨期的和跨國的比較都是困難的,因為資本資產的性質和結構隨時間發生了很多改變。十八和十九世紀時,農業用地非常重要,而現在它們一點都不重要。但是要真正理解資本存量的結構變化過程,我覺得我們要分開研究動產和不動產。因為它們的相對價格在一些國家改變了很多,而在有的國家卻可能沒有什麼變化,所以你要將不同種類的資本分開研究,那就是我在做的。

**張軍:**人們談論一個國家積累起來的資本存量,通常認為土地不應該被作為資本存量來對待。因為即使土地價格上升了,一個國家的資本存量也不會真正增加。不過,在你的書裏,你好像把土地也視為資本了。

**皮凱蒂:**你要知道這很複雜。我想關於資本的價格問題總是複雜的。土地的價格很複雜,當然機器設備的價格也很複雜,商業資產的價格也複雜。資本的價格總是容易變化並且經常變化,無論是土地的價格、不動產的價格或者公司股票在市場上的價格,它們的變化總是很大,所以給資本標價其實是很困難的。我想不動產的土地和股票是不一樣的。我認為,如果只是排除掉土地或者只是排除掉不動產就過於簡易了,因為你要明白,即使回到十八或十九世紀,農業用地的價值也不只是純粹的自然資源。通過改善土地,它可以確切地影響到很多土地上的生產性投資。如果你想要計算土地的純粹價值將是非常抽象的,你得考慮到中國或者歐洲的土地在史前時代就被發現和開發了。純粹土地的價值很小,而農業用地會增值的原因在於有了對土地的投資,這和一個公司購買和積累生產設備並沒有太大不同。這就是為什麼在我的書裏我把每件東西都加入了我的資本概念。當然,我接下來分別去觀察了土地、不動產和商業資產,因為即使把這些概念放在一起很重要,但如果你想更好地理解一個黑匣子裏放的到底是什麼,你得打開它並分別觀察裏面的每一件東西才行。

**張軍:**我前不久在往返首爾的航班上讀了你的書的中文版,特別是第二部分裏的那幾章。我認真看了你稱之為“資本

/ 收入比的長期變化趨勢”的那一章。你在書裏寫到,即使回望兩百年到三百年,這個比例似乎不升也不降,基本保持了穩定的態勢。換句話説,資本 /

收入比在絕大部分時間裏一直是穩定的。但我記得2014年夏天我在波士頓,和一些教授一起吃了晚飯,順便向一些經濟學家同行提到了你的這個發現。在場的一位經濟學家脱口就説:“這可能是核算上的問題造成的。因為資本是隨時間在累積性地增加,而收入是一個年度的流量概念,所以這個比例應該隨時間持續增長才對。”這個解釋你認同嗎?

**皮凱蒂:**我認為這個比例並不一定是隨時間持續增長的啊。對,並不是的。

**張軍:**但與此同時,我也在想,即便資本佔收入的這個比例在長期是上升的,是不是一定意味着資本的所得佔國民收入的份額持續上升呢?是不是資本的所得會越來越集中於少數人羣中呢?我的意思是説,如果資本 / 收入比是持續上升的,是否意味着資本的所得會不斷接近於全部國民收入呢?

**皮凱蒂:**那倒不一定。當你計算資本

/

收入比的時候,你會怎麼做?我們會看所有資本資產、土地、不動產、商業、金融資產,然後你用它去除一年的國民收入,也就差不多是一年的GDP。國民收入是用GDP減掉資本折舊再加上淨收入算出來的,但和GDP也很接近了。我們觀察到的是,以英國和法國這樣有長期時間序列數據的國家為例,從十八世紀開始直到第一次世界大戰以前,資本

/

收入比都很穩定,在法國和英國大約是600%到700%,也就是説,資本的總市場價值相當於六到七年的國民收入,而且它並沒有增加,也沒有減少,從十八世紀到第一次世界大戰之前都是這樣。當然,這並不意味着經濟停滯,相反,經濟增長依然很快,工業革命也在進行。只是分母和分子,也就是資本存量和收入都按同樣的速度在增長罷了。這對社會和經濟結構的轉變具有深刻影響。1913年,農業用地在英國和法國的國家資本中沒有任何意義了,雖然在十八世紀,農業用地至關重要。但是,通過工業革命,自然資本有了一個徹底的轉變。不過,1913年資本

/ 收入比依然是穩定的。接下來到了二十世紀,暴力衝擊和各種事件的罕見組合導致了第一次世界大戰、經濟大蕭條和第二次世界大戰之後的資本 /

收入比的降低。到了二十世紀五十年代,法國和英國的資本價值下降到了國家兩到三年的收入,而不是1914年的六到七年的收入。從五十年代開始,經歷六十年代和七十年代,甚至到今天,資本

/

收入比一直在上升。但這僅僅是一種恢復性的上升,只是因為五十年代太低了。你要知道,第一次世界大戰和第二次世界大戰對長期資本積累的衝擊是巨大的,從這種衝擊中恢復過來要花很長的時間。我的書的一個基本發現是,如果我們想要理解二十一世紀,必須意識到資本存量的恢復過程是要花很長時間的,要通過很多代人才能積累起來。而且要看到,哪怕是恢復性的,資本的積累加快不僅對生產結構,而且對社會結構都有着重大的影響。因為當你的資本

/

收入比更高的時候,也就意味着在特定條件下會使得不平等問題變得更加突出。中國現在也是這樣,資本的積累快於收入的增長,內部財富分配和收入分配的不平等程度也在提高。但是卻不存在資本

/ 收入比不斷上升的長期趨勢。

**張軍:**我明白。不過在你的書裏,儘管資本

/

收入比長期來説是穩定的,但資本所得佔國民收入的份額長期來説卻是不斷增加的。這倒讓我想起了經濟學家的一些早期發現,這種發現被定義為“卡爾多典型事實”(Kaldor

stylized facts),其中一個就是幾乎穩定不變的資本所得佔國民收入的份額。看起來你在挑戰這個事實。

**皮凱蒂:**沒錯。卡爾多典型事實並不是真正的事實。在經濟學教科書裏我們要很小心,因為在經濟學裏有時候我們對某件事不瞭解,我們就傾向於假定它是不變的。如果你只有一天的數據,那麼每件東西都可能是不變的。但當你擁有更多的歷史數據,你就會意識到卡爾多典型事實並不是事實。在第一次世界大戰之前,資本

/ 收入比在歐洲國家差不多都是穩定的,

但資本所得佔國民收入的份額卻是持續上升的。只有二十世紀的一段時間裏它有了一些改變。從理論上來説,沒有任何原因讓我們相信它應該保持不變。事實上,如果你使用索洛和其他人發展起來的現代經濟增長的標準模型,資本或者任何投入

/

產出比率都可能會在均衡的路徑上,因為生產相同數量的東西,資本和勞動力之間可以相互替代,你可以有不同的生產技術,可以有不同的要素組合來生產出相同數量的東西。例如,你可能有資本非常密集的技術,也可能有勞動非常密集的技術。但是沒有理由認為卡爾多典型事實應該是個事實,它的確不是事實。

**張軍:**如果卡爾多典型事實不能成為事實,那麼在理論上就意味着資本和勞動之間的替代彈性在長期來説應該大於1,對嗎?你認為會是這樣嗎?

**皮凱蒂:**這是個很複雜的問題。我研究中的觀察結果表明,在1970年、2010年和2014年,大多數國家,特別是大多數歐洲國家的資本

/

收入比是上升的,而與此同時資本所得佔國民收入的份額也在上升。理論上説,因為標準的理論模型是單一部門的資本積累模型,並且假定了市場是完全競爭的,那麼在這一模型裏,邏輯上唯一一個能讓資本

/

收入比的上升和資本所得份額上升同時發生的原因,就只能是資本與勞動的替代彈性要大於1了。是的,從邏輯上來説,這是唯一一個能確保二者都上升的原因。可是,這個解釋正確嗎?我不太肯定,因為在現實世界中,並不總是存在完全競爭的市場,而且資本一方的談判能力在增加,工會的力量在衰弱,全球化和國際競爭對資本的吸引能力等也都會讓資本相對於勞動變得強勢。這可能對資本所得在國民收入中的份額上升也起到了重要的作用。而且,我認為一個正確的理論模型應該是考慮多部門的模型。比如,從現實上來説,資本

/

收入比的上升和資本所得份額的上升可能與房地產和能源兩個行業有相當的關係。這兩個行業都是資本高度密集型的。房地產行業幾乎完全依賴資本。你建造了大樓,然後就不需要勞動力了,你擁有的大樓可以進行租賃業務。能源行業也是資本密集型行業。也許在將來,資本與勞動之間替代彈性大於1的技術會越來越多,比如現在人們談論很多的機器人技術。或許在2030或者2040年,機器人的使用可能會變得很普遍,也更重要,但是在目前,對於我們理解為什麼資本

/ 收入比的上升和資本所得份額的上升會同時發生,房地產和能源兩個行業比機器人更重要。所以,如果我們想理解資本所得份額的上升和資本 /

收入比的上升,我們就得研究這兩個行業。其實,在這方面,一個合理的模型就應該是多行業的模型。但是,出於教學的目的,你當然可以把這個多行業的模型重新解釋為資本與勞動的替代彈性大於1的單一產品的模型。但這麼做會很抽象,因為實際上,除了資本與勞動的彈性替代大於1的技術之外,你會看到也存在着部門間的替代。很多的錢流向了房地產和能源領域,這就使得整個經濟的資本密度提高了。

**張軍:**上面我們其實是在理論上或邏輯上討論了你書裏的那個重要發現,就是資本

/

收入比與資本所得佔國民收入的份額之間的關係。下一個問題涉及你的核心命題,就是r>g(資本的回報率大於經濟的增長率——張軍注)。你在書中反覆説,歷史上看,r>g總是成立的,所以,資本的所得在國民收入中的份額就不是穩定不變的,而是不斷上升的。雖然你説這是從經驗數據中觀察出來的,不是邏輯推出來的,但很顯然在你看來,這個跟前面我們談到的所得佔國民收入的上升應該是有因果關係的。一位受人尊敬的經濟學家Yew-Kwang

Ng(黃有光),他從澳大利亞莫納什大學退休後受聘到了新加坡南洋理工大學擔任經濟系的温思敏(Winsemius)講座教授。最近他寫完了一篇評論你的書的工作論文,題目是“Is

an Increasing Capital Share under Capitalism

Inevitable?”(在資本主義之下資本的份額一定是上升的嗎?),並且發給了我。他想看看是否可能把你上面的這個觀察的邏輯用簡單的數學寫出來。他這樣做了。但他發現,在邏輯上,r>g不是資本所得佔國民收入份額上升的充分條件。如果要r>g要成為資本所得份額上升的充分條件,資本的增加就必須大於資本的所得,這意味着,即使資本所有者完全不消費,也不能滿足這個條件。我不知道你有沒有讀到過或者聽説過這篇文章,我可以發給你。

**皮凱蒂:**我沒有注意到,請把它發給我看一下。讓我先解釋一點。我當然同意,對於收入不平等問題而言,r>g並不是必要的和充分的,還存在着其他的機制,但它卻碰巧是重要的。

**張軍:**特別是當你觀察歷史數據的時候,你很難忽略這個條件,的確,r總是會大於g。就像你書裏説的,即使經濟出現衰退和蕭條,出現負增長,你借我的錢也要償還我約定的利率,5%。對嗎?

**皮凱蒂:**是的。讓我來試着解釋一下為什麼

r>g在人類大多數歷史上都成立。因為在人類歷史的大多數時期,直到工業革命或者十九世紀以前,經濟的實際增長率都是接近於0。所以r比g大,因為g是0%。而在傳統的農業社會中,無論是中國還是歐洲,投資回報一般都是5%左右。土地的年租金一般也都是土地價值的5%。

**張軍:**對不起,這些回報率是實際的還是名義的?

**皮凱蒂:**這是實際回報率。在人類大多數歷史中,包括在十九世紀,一般是沒有通貨膨脹的,所以除了特定的崩潰時間,持續的通貨膨脹是不存在的。所以r當然比g大,因為r是5%而g是0%。這就是傳統的農業社會。而r比g大實際上構成了社會的基石,因為這能夠使得有產者和貴族們可以靠財富生活,從而他們能夠去考慮生活中和生活以外的其他問題,而不是隻想着要怎麼樣活下去。他們可以研究科學,研究文學,或者是去跳舞。所以它是傳統社會的基礎。你知道,我書中的一個重要發現是,現代的工業革命並沒有像人們所想的那樣能真正改變r和g的關係。在十九世紀,經濟增長率從0%增加到了1%至2%。股票市場的投資回報率也從5%增長到了6%到7%,而資本的長期回報率以工業投資的新形式甚至達到了7%。在二十世紀,只有第一次世界大戰、第二次世界大戰這種非常特殊的事件會導致經濟在戰後迅速增長。在歐洲和日本,增長率在五十年代、六十年代和七十年代都是6%,這就算是一個奇蹟了。現在的中國也是一個奇蹟。但是,中國經濟不會永遠保持10%的增長率。歷史告訴了我們,對大多數國家而言,你不可能永遠保持5%的增長率。從長遠角度來説,當你處於世界科技前沿的時候,生產率的增長率可能在1%到2%。這比投資回報率要低很多。這並不是説不平等的程度會變得無限大,而是意味着不平等會保持相當一段時間。所以如果r是5%而g是1%,這就意味着擁有大量財富的人只需要用他們資本收入的五分之一去投資,他們就可以繼續享用他們的財富,假如沒有税的話。從理論上説,這是你可以在任何經濟模型中都會得到的結論。沒有哪個經濟模型裏的r和g會是相等的。在標準的經濟模型裏,r總是比g大。因為在標準經濟模型中,這一般是來自我們的時間偏好率。

**張軍:**是的,如果我按5%的利率把錢借給你,不僅意味着我願意放棄當前的消費而換取未來的消費,更是因為當前對我來説比未來重要,所以未來要加上5%才能彌補我放棄的當前。

**皮凱蒂:**是的,就像你説的,只要你的時間偏率是正的,那麼r和g之間就會不等,就會產生差距。這一點並不是我創新的,而我的書創新的地方在於我把r>g與收入不平等聯繫在一起了。為什麼二十世紀西方大多數國家,包括美國在戰後會出現一段時間的收入分配上的所謂“黃金時代”?我想可能是因為資本存量的積累和戰後重建的歷史非常時期都很長。1914年到1945年之間的資本減少,1950年到1980年之間的經濟重建又都花了非常長的時間。這個時間如此之長,以至於我們都覺得這種新的狀態會是永恆的。但是事實上這其實只是一個非常態的狀態,只是一個過渡時期。隨着未來中國與其他新興市場經濟國家不斷收斂於西方國家,

這個過渡時期就會結束。之後,我相信這個世界上r還是會越來越大於g,因為世界經濟的增長率最終會回落下去的。

**張軍:**我最近讀到了哈佛大學前校長Larry

Summers(拉里·薩默斯)和他的同事尚未發表的論文,論文的題目叫“Regression to the

Mean”(迴歸到均值)。他們在文章裏説,就長期而言,每一個奇蹟般的經濟體的增長率最終都會迴歸到全球的平均值。所以“迴歸到均值”會是一種長期的趨勢。無論經濟看上去是上行還是下行,增長率最後都會迴歸到均值,這幾乎是不變的。不過,這並不能排除在短期偏離均值的增長現象的發生,因為迴歸到均值這個趨勢會迫使企業家創造一些商業機會。如果我把錢借出去,利率是5%。你借了錢要還本付息,你就必須尋找一個機會,使自己的投資回報高於5%。但是從長期來説,因為投資會產生競爭或是其他因素,你無法獲得足夠的回報去償還自己的借貸。所以在這個長期趨勢下,你就必須不斷去創造出一種機會,使得投資更有回報,為的是把借貸還回去。我想這可能在長期反而會促生一種經濟增長的動力,雖然最終這些機會變得越來越少,難以阻止經濟增長率長期回落的趨勢。

**皮凱蒂:**很好的看法,是的。

**張軍:**我的意思是説,r>g不一定表明經濟不增長,因為資本要尋找更高的回報率,經濟因此得以增長。

**皮凱蒂:**沒錯,我同意。資本積累非常重要,r比g大當然很好。只是我們要找出方法和政策去幫助人們來獲得資本積累的好處。唯一不好的一點是,如果資本過度集中,財富分配不均的持續時間將會過長。所以我所擔心的唯一一件事情是,我們不想回到資本過於集中的狀態,那種狀態在第一次世界大戰之前的幾乎每一個社會時期我們都遇到過。你知道,有一個研究對我影響很大,那就是對於1870年到1914年之間的研究,這段時間我們有時稱為第一次全球化的時代,這個時期也是殖民力量非常強大的時期。在同一時期,法國和英國都是非常不平等的國家,可以説是極度的不平等。法國和英國內部有大量的不平等,世界的其餘地區當然也是,因為英國和法國是世界其餘部分的大買家和財富擁有者。我想你們在中國肯定知道這些。研究這個時期非常有趣,因為同一時期也產生了大量的發明。在這個時間我們發明了汽車、電、廣播、跨國投資等等,所以這種經濟不是靜止不變的。這些發明起碼與Facebook和微軟一樣重要。

**張軍:**是啊,正是這些發明使投資的回報大大提高了。

**皮凱蒂:**正是這樣啊。在發明與革新飛速增長的同時,不平等也是巨大的。在那個時期,那些國家裏的精英分子,比如在我的國家法國,他們是有點拒絕平等的。他們不想接受社會變革、福利國家和累進税。而在二十世紀後期的那段時間,包括戰爭在內的暴力事件,比如在俄羅斯、中國和其他國家的共產主義革命,差不多是利用了社會精英,讓他們投入了重要的社會改革。所以我想下一次我們應該表現得更好才對。我們應該意識到,雖然r大於g是有利的,資本積累是有利的,這些都很重要,但我們也需要有強大的和民主的財政制度及教育制度,這樣可以確保每一個人都會因為r大於g和資本積累而受益。我非常喜歡資本。我希望每個人都擁有資本,因為它是有用的。而問題就是不平等和透明機制的缺失。這個問題就是我的書的結論,也就是我們需要更加透明的財產和收入分配的制度。西方擁有資本所得,中國也是,歐洲和美國都是。每個國家都需要更加透明的制度,這樣不同的收入和財富階層才都能從增長中獲益。

圖片來源:東方早報

**張軍:**我注意到在你書裏提到,斯堪的納維亞國家的公平性比歐洲其他國家都要做得好。你認為他們能成為其他國家的榜樣嗎?

**皮凱蒂:**我想我們要從每一個國家學習好的東西,而斯堪的納維亞國家是一個非常有趣的模式。在歐洲一個有趣的現象是,税賦收入佔GDP比例最高的國家往往也是最富裕的國家,比如丹麥和瑞典。你要知道它們GDP中的一半都是税賦收入,但它們很富有。而那些最窮的國家,比如保加利亞和羅馬尼亞,它們的税賦收入非常少,GDP中只有20%是税賦收入。所以如果税賦收入足夠低就可以讓國家富裕,保加利亞和羅馬尼亞應該比丹麥和瑞典更富裕。丹麥和瑞典的有趣之處在於,雖然税很高,但它們的產值很高,它們的競爭力很強,因為它們使用税賦收入去投資建設了非常好的公共服務、基礎設施,以及教育和醫療等等。這是個非常有趣的例子。這是唯一的一個範例嗎?這個範例會在未來成為世界的榜樣嗎?我不知道。瑞典和丹麥都是小國家,而我想今天的一個很大的挑戰在於如何使大型政治共同體實現良好的治理和運作。歐盟是一個有着五億人的大型社會,和中國相比它小一點,但比美國要大多了。當然,它的運作就不太好,所以我們要組織好大型政治共同體,這樣它們可以用有效的方式管制金融資本主義。這種東西我們沒辦法從丹麥和瑞士那裏學習到。我們必須要有新的政策,比如在歐洲層面和全世界層面更加透明的金融機制。所以很不幸,有一些新的挑戰我們沒法從斯堪的納維亞國家那裏照搬過來。當然,從它們那裏能夠學到的還是很多的。

**張軍:**非常好的論點。談到這,我突然覺得應該提一下卡爾·馬克思了。你在上大學的時候讀過他的書嗎?

**皮凱蒂:**在大學裏讀過一點點。但是後來我繼續讀了下去,雖然它有點難。要知道1848年的《共產黨宣言》很容易讀,而且語言很美,而《資本論》就很難讀了。

**張軍:**你讀的是法語版本嗎?

**皮凱蒂:**是的,我讀的是法語版的。我的德語不太好,我用德語閲讀不大行。

**張軍:**你和別人一起建立了巴黎經濟學院。我很好奇,你怎麼會幹這個?你是怎麼想的?這所學院會成為倫敦政經學院的競爭者嗎?我是説你們建立它的目標是什麼?

**皮凱蒂:**這的確是一所新學校,不過它是建立在非常古老的法國制度的基礎上。事實上,巴黎經濟學院嚴格上來説是一所私立學校。這所學校的創立者來自法國一些古老的公立學校。這些學校沒有太強的經濟學基礎和傳統。它們的傳統學科包括數學、哲學、歷史和社會學。但是經濟學在法國歷史上不是一個非常重要的學科,在大學裏也不是一個很有聲望的學科。這是一件好事,因為這就使得經濟學家必須保持謙卑,並且要能夠使歷史學家信服。我從麻省理工學院回到法國去參與創立巴黎經濟學院的一個原因,就是想使政治經濟學的研究更加具有跨學科性,也就是能夠更多地與歷史和社會學結緣。巴黎經濟學院不是想要和倫敦政經學院去競爭。它是想要讓法國的精英教育機構參與到經濟學重大問題的研究中。因為對於外國學生,比如從中國和其他國家來的學生來説,説“我是從巴黎經濟學院拿到碩士學位的”,比説從那些有着複雜法語名字的學校獲得學位,聽上去要好一些。所以這更多是一個商標性的名字,這個機構想使巴黎的機構在經濟學方面更加為人所接受。現在我們在經濟學上排名歐洲第一或第二,世界上排第七。所以要知道,我們幹得還不錯。

**張軍:**學習和教學用的語言是法語嗎?

**皮凱蒂:**不是,是英語。

**張軍:**很好、很好。最後,我忍不住還是想當面問你一下,你認為你會是第一個來自巴黎經濟學院的最終能夠得到諾貝爾獎的教授嗎?

**皮凱蒂:**我不知道。你知道,我很年輕,所以目前這不算一件很重要的事。而且我覺得對於我個人而言,我更多是把自己看作一個社會科學家,而不是一個經濟學家。我認為,經濟學和社會學以及歷史之間的界限並不是非常分明的,起碼它們不像經濟學家假裝的那樣分明。我不太願意使用經濟科學(economic

science)這個概念,我更喜歡社會科學和政治經濟學。我想我們不應該那麼標榜自己是經濟學家。

**張軍:**那我明白了。我記得二十多年以前,法國經濟學家Maurice

Allais(莫里斯·阿萊,已故的法國經濟學家——張軍注)獲得過諾貝爾經濟學獎。但是2014年法國人的確給了世界很大的驚喜和震撼,因為直到這以前,我們已經很久沒聽到諾貝爾獎裏出現法國名字了。人們説2014年是諾貝爾獎的法國年,法國人還贏得了諾貝爾文學獎。我也私下聽人們説,可以預期將來還會有一位法國的諾貝爾經濟學獎的得主,而且他是來自巴黎經濟學院,當然還會很年輕。所以,我也很希望這一點能早日成為現實。非常感謝你這麼早過來與我對話。但是,結束之前,你的邀請方和出版人希望我能代他們向你再提幾個簡單的問題,也希望得到簡單的回答。

**皮凱蒂:**好的,我很高興與你見面和對話,我們談得很有趣。

**張軍:**是的,的確很有趣,我很喜歡。那麼接下來我要問的第一個問題是,你閲讀的樂趣是什麼?

**皮凱蒂:**讀書的樂趣是什麼?我看了很多文學的書,因為我看到了文學的表達能力。它在某些方面比自然科學和經濟學都更強大,特別是在有關一個國家的收入分配和不平等方面。小説家在小説裏面對這些問題的看法表達得都很堅定有力。他們用自己的方式表達出了因果關係、社會的不平等和人們的活生生的生活,我覺得棒極了。

**張軍:**下一個問題是,請你舉出一兩本對你的人生產生影響的書。任何種類的書都可以,經濟學、社會人文或類似的都行。你能想出一兩本嗎?

**皮凱蒂:**在《21世紀資本論》的書裏,我談了很多關於巴爾扎克和簡·奧斯丁。巴爾扎克對我很重要。每個國家的文學都是我靈感的來源。

**張軍:**那麼你現在正在讀什麼書呢?

**皮凱蒂:**我在讀Carlos

Fuentes(卡洛斯·富恩特斯)的一本書,他是個墨西哥作家,得了諾貝爾文學獎。我剛讀完他的小説。那本書是關於今天的墨西哥的,裏面談了很多墨西哥的資本主義。不過這本書不是關於資本的,我的意思是,它是一本小説。但是它和墨西哥的很多政治辯論都能產生共鳴,很有趣。

**張軍:**我沒讀過這本書,但我很想讀一讀。假想一下,如果卡爾·馬克思坐在這裏,你想對他説點什麼嗎?

**皮凱蒂:**我不知道,我會很樂意聽聽他對我的書的看法,哈哈。

**張軍:**如果中國讀者想要更好地理解你的書,你有什麼要建議的?

**皮凱蒂:**我想,我的書可讀性很強,也是一本很容易接近的關於金錢的歷史書。這本書內容有點多,對此我很抱歉。這也是因為這本書想把超過三個世紀的經驗放在一起分析。我想對中國讀者來説,從今天的發達國家的歷史當中一定能學到很多東西。在二十世紀,社會福利、資本主義和社會制度都是經歷很多暴力而產生的,記住這一點很重要。所以結論就是,資本家和市場的力量是非常強大的。但我們也需要強大的公共機構去調控和整改這些力量。在收入方面我們需要更加透明化,我想中國會從所得税和統計數據的透明化中收穫很多。中國社會可以通過更多更透明的收入和財富信息瞭解你們接下來該往哪裏走。有了這些信息,社會中所有的人都將因此而受益。中國在2013年人口增長的下降可能比巴爾扎克時代要更加重要。如果我們沒有做好對財產和財產税務的公平管理,那麼從城市邊緣來的那些沒有財產的人和城市裏有財產的人之間的不平等就將加大。你知道在上海和北京只憑個人收入買一套公寓是很難的,所以能找到一個有助於實現公平目標的税制系統是非常重要的,比如房地產税等等。我想這對中國來説也許是非常重要的一課吧。

**張軍:**説得太好了。你馬上要到隔壁發表演講,時間也不早了,我們只能到此打住。我和你的會面這麼短暫,但我們相處很愉快,交談得非常好,很深入。再次謝謝你。