江湖上最後一個武俠雜誌,停刊_風聞

蹦迪班长-蹦迪班长官方账号-02-24 08:46

最近有消息稱,《今古傳奇·武俠版》停刊了。

全年訂閲的讀者遲遲未收到2022年11期的雜誌,而電子版的更新一直停留在2022年10月刊。這本雜誌彷彿悄悄地就走了,沒有官方公告,也沒激起一絲波瀾。

這是一件讓人十分驚訝的事,因為在我們這一代人看來,捧出了鳳歌、小椴、時未寒、方白羽和滄月、步非煙等知名作者的《今古傳奇·武俠版》,是一個如雷貫耳的名字。而比起這本雜誌的名字,另一個説法更加讓人熟悉——

大陸新武俠。

彼時,武俠的式微對整整兩三代人而言都是不可想象的,因為比起一種文學題材,它更像是一種文化載體。但細想之下你會發現,這一切彷彿早有預兆——

2006年,發行25年的《武林》雜誌停刊;2015年,《武俠故事》停刊;2019年,擁有60年曆史的香港《武俠世界》雜誌也無奈停刊……彷彿昭示着一個年代的消亡。

至此,武俠的時代,真的過去了。

1.

“大陸新武俠”這個説法,對標的是以三劍客為代表的“舊武俠”,以及以金庸古龍為旗手的“新派武俠”。

上世紀八十年代,來自對岸的武俠熱已經轟轟烈烈上演了一段時間,順着改革開放春風湧進大陸的港台武俠小説和武俠電影培養出了讀者市場,租書店裏甚至充斥着不少署名“全庸”“金童”“吉龍”“金庸新”的偽作,以及各種打着名家名義的假書。

署名“金庸新”的偽作

然而風行之下,彼時的大陸並沒有足矣扛鼎的武俠作品和創作者,雖然也有聶雲嵐、戊戟等人開始創作武俠小説,卻一直難成氣候,熱愛武俠的年輕人們嗷嗷待哺。

隨着新世紀的腳步臨近,互聯網開始普及,網絡文學開始嶄露頭角。

1998年,清韻書院成立。

一直以來都有人認為清韻的成立是中國網絡文學時代開啓的標誌,此説法正確與否暫時按下不表,但有一點可以確定的是,當時全國最優秀的網文作家,都集中在全盛時期的清韻,這裏走出了大陸武俠黃金時期的核心力量。

這其中的好多人都給《今古傳奇·武俠版》供過稿,在當時被稱為“清韻匪幫”

在當時,放眼全國,武俠雜誌寥寥無幾,“江蘇一家出版社的武俠刊物只出版了兩期,因不被認同被迫停刊;河北某出版社也做過類似嘗試,均以失敗告終。”

在此等情況下,2001年,《今古傳奇·武俠版》創刊了。

很多人都説,《今古傳奇·武俠版》(以下簡稱《武俠版》)的創刊,是大陸武俠作品“井噴”的開端,而這本雜誌的經歷,也頗具武俠色彩——少年俠客一身孤膽,仗劍天涯,意外成名;輝煌時千帆競渡、百舸爭流,名流環伺,爭鬥有之,爭議有之;而最後,當一切塵埃落定,英雄遲暮,於無人處風流雲散,留得一地唏噓。

《今古傳奇·武俠版》創刊號就喜提梁羽生題詞,最輝煌的時期,曾捧出了以時未寒、方白羽、金子、王晴川等作者,而像江南、鳳歌、滄月、楊叛、小僧等已經在網絡上有了一定成就的作者也被延攬,甚至像九把刀之類的港台作家有時也會來稿,風頭一時無兩。

《武俠版》火到什麼程度呢?

當時很多人只知道《武俠版》,而不知《今古傳奇》其實是一個通俗雜誌矩陣,其旗下還有《故事版》《人物版》《奇幻版》和《言情版》,可謂當年的一艘“通俗文學航母”。但其中發行數最高的,就是《武俠版》。

《武俠版》的創刊號就超過11萬本,到2006年,鳳歌的《崑崙》如日中天時,銷售量甚至能達到七十多萬冊,跟同年《意林》的銷售量看齊。

也是那一年,時任《武俠版》主編的木劍客看到了一絲武俠新潮流的曙光,繼而打出了“大陸新武俠之盛世江湖”的slogan。那是《武俠版》的高光之年,各路英雄齊聚,在方寸紙上以文會友,比武論劍,大家寫聯文、寫系列文,好點子層出不窮,一個個閃着弧光的人物、一篇篇令人唏噓拍案的故事被創造出來,讓一代人念念不忘。

寫出《滄海》和《崑崙》的鳳歌,一度被認為是能超越金庸的人物。

近年來常駐B站剪輯區BGM的《説書人》,其中一人唱的就是鳳歌的《崑崙》

方白羽的“千門系列”另闢蹊徑,開啓了一條屬於“智俠”的新路。

由“千門系列”改編的《雲襄傳》平台預約量超過100萬,預定近期上線

《武俠版》創刊時,如今人稱椴公的小椴剛開始寫作,誰想一部《杯雪》一鳴驚人,出道即大成。

昔日“新武俠四傑”之一的時未寒(其他三人是鳳歌、王晴川、小椴),在武俠式微的如今,依然有人念念不忘還未完結的“明將軍”系列。

就連馬親王那篇振聾發聵的“隕石遁”始祖文《我在江湖》,也是在《武俠版》上發表的。

…………

據説在當年的編輯部,武俠版的主編木劍客甚至給一些生活困難的作者提供住宿、預支稿費,一羣人時不時下了班聚在編室裏打牌,日子過得很是熱鬧疏狂。

除了“大陸新武俠”,《武俠版》也曾扛起一杆“女性新武俠”的大旗。

這個項目也確實扶植起了不少優秀的女性作者,像文博頗具爭議的北大才女步非煙,武俠起家卻靠奇幻成名的滄月,寫出“紅顏四大名捕”的優客李玲,第一位拿到温世仁百萬武俠大獎賽首獎的趙晨光,等等。

在傳統語境裏,武俠這個詞都是跟男性氣質掛鈎的,或者説是男性的專有名詞。傳統武俠作品中其實也不乏出色女性角色,比如金庸作品,但它們往往以一種缺乏女性視角的姿態呈現。“大陸新武俠”給女作者開了一扇窗,讓這個長久以來被男性佔據話語權的領域出現了不一樣的聲音。

女性作者的文筆往往更細膩,共情能力也更強,她們對於一些傳統語境下的話題,比如“使命”“犧牲”,以及女性角色在特定環境下的掙扎,往往有着不一樣的解讀。

而隨着《今古傳奇》時代的落幕,“女性新武俠”也胎死腹中,當年很多優秀作品如今加入IP的混戰賽道,顯得泯然眾人。

2.

説句題外話,2006年左右真的是中國通俗閲讀的高光時刻,那個時代湧現出了不少通俗雜誌和民間辦刊人,老牌雜誌千帆競渡,全國各類文學、動漫賽事辦得如火如荼。“全民閲讀”計劃之下,全國報刊亭數量也達到史無前例的高度。那時的武俠、奇幻和青春小説雜誌,讓一代人看到了夢想。

彼時誰也沒想到,兩年之後,情況急轉直下。所謂大陸新武俠的大船,還沒等出港,就風流雲散。

十年前,已經開始走下坡路的《武俠版》曾登過趙晨光的一個系列文“隱俠”,2021年,這個系列出了一本實體書,叫《江湖消亡史》,其中一篇 《驚鴻客1911》中塑造了一個“最後的舊日俠客”楊文醫。他守着舊規矩,認一些舊承諾,生了一個革命黨兒子,一身本事卻在荒唐的時代裏搖擺,最後不得善終。現在想來,頗有些一語成讖的意味。

武俠的精神是否過時,是一件早有爭議的事。

早在20世紀80年代金庸古龍的小説開始流行時,就有人認為武俠小説是“時代的鴉片和妓女”,更有文學評論稱其是腐化青少年心靈的“毒草”。雖然隨着時代的發展,武俠小説逐漸被平反,但其中“俠以武犯禁 ”的問題,像一根橫在其中的倒刺,時不時刮人一下。

如果説紙媒的衰落是互聯網對傳統媒體的降維打擊,那武俠小説的勢微就算從網絡文學層面也能看出來。

就拿今天的網絡熱門來打比方,如果成文於本世紀初的紙媒時代,那冰臨神下的《死人經》應該成績不俗,可惜的是,在它連載的日子裏,網文屆的仙俠題材已經如日中天。

可能早在黃易時代,這種演變就初見端倪,而後來,無論是徐皓峯的《道士下山》,還是夢入神機的《龍蛇演義》,都有些玄之又玄的地方。傳統的俠義精神,好像已經不合時宜。

但不可否認的是,當我們橫向比較,九州的IP都拍了好幾部,更小眾的科幻近年來也有了土壤,連隔壁《今古傳奇·奇幻版》捧出的《鏡》系列都成功影視化,《武俠版》這邊無數優秀作品,除了還未播的《雲襄傳》外,我們現在能看到的劇改只有一部《聽雪樓》——恐怕還不是衝着題材,而是衝着作者的名氣。

而另一邊,曾經的武俠作者也在不斷地尋求轉型,有的去寫奇幻,有的去當編劇,有的去寫言情,而有的去寫“兒童文學”(我説的不是江南)。比如靠“三迷”系列一舉成名的作者施定柔,專職編劇之後,最知名的作品竟然是言情題材的《瀝川往事(遇見王瀝川)》。

金庸老先生所認為的俠客精神應該是“俠之大者,為國為民”。這句題字也在很多年裏被印在《武俠版》的封面上。但這句話放在今日,也許不同的人有不一樣的解讀。比如《崑崙》中最受爭議的情節,就是主角梁蕭助元攻宋的橋段。雖然有頭腦的讀者都能看出作者所想表現的是個體在亂世中的掙扎和選擇,主角亦是會犯錯也會自省的獨特個體,但這一切裹挾在當時武俠讀物市場的下沉環境裏,難免有人會錯意。

就連關於金庸的討論都無法脱離這種敍事——這個俠字中包含的,是狹義的民族主義嗎?還是帶着歷史視角的、樸素的愛國主義?抑或是歷史虛無主義?

早在上世紀五六十年代,台灣武俠小説的流行,就源於在當局的戒嚴政策下,這是一個相對安全的題材。

而如今,武俠的勢微——或者説它的不合時宜——是不是意味着,無論是從經濟效益還是從內容題材上來説,都不夠討好,甚至不再安全了呢?

3.

熟悉的讀者都知道,這十幾年來的武俠小説,內容和題材越來越與當下相脱節,幾乎變成了一個遙遠的精神符號。

這很正常,畢竟武俠本就是特定邊界與特定規則下的優化產物,如果這個邊界收縮,規則變化,那它的逐漸消亡也就情有可原。

武俠小説的本質,其實是一種與戲曲、話本等民間藝術題材師出同源的民間“歡樂精神”。現實中的憤懣在幻想中被消解,現實中的桎梏被小説中的英雄一一打破,所有危機都能化險為夷,最樸素的道德和正義得到伸張。

但當武俠小説逐漸深入至“文學”的領域時,它身上的這種民間性就不再凸顯,進而被更能讓人容易獲得多巴胺快樂的升級流網絡小説所取代。

有一種説法是,武俠小説的“精英化”讓它失去了原本的市場。

雖然從“大陸新武俠”作品中,雖然我們很少能看見大量的精英化情節,但不可否認的是,從其代表作家的代表作中,我們確實很難再看到某種貼合當下人心理環境的東西,而這一點,以起點為首的閲文系文化商人卻很擅長。

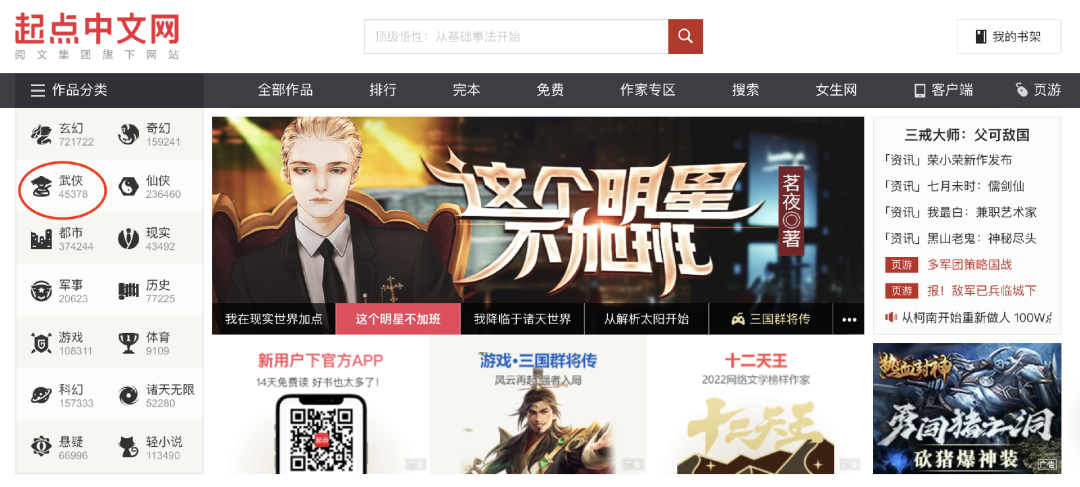

起點首頁武俠標籤下的作品數量,

遠遠少於其他類型

以《武俠版》內容為代表的大陸新武俠作品,最突出的就是對人性的探討,很多作者都很擅長將人性的複雜多變與故事背景結合探討,以至於在文學性和哲學性上越卷越深,但這種努力恰恰消解了武俠小説的本質——對爽感和世俗性的追求,更對讀者審美產生了壓迫。

有人也許會説,金庸的作品也有很強的思想性,並不能簡單歸於娛樂。

確實,閲讀金庸作品時確實能體驗到作者對思想深度和對人性的豐富刻畫,但這種努力並沒有沖淡其大部分作品的娛樂性,或者説,思想深度只是他作品娛樂性的副產品,證據就是悲劇結尾的幾部作品如“飛連白”,口碑並不如“笑神倚”。

此外,金庸作為一個成名成家的作者,他擁有一定的市場篩選赦免權,但這種特權大部分《武俠版》作者是沒有的。

鳳歌一本《崑崙》可以將《武俠版》的銷量原地拔至近百萬,卻至今沒能喜提“寫什麼都有人埋單”。在早期的《武俠版》作者裏,也許像江南和滄月這樣的作者也許是被市場賦予了一定創作自由度的,但這是因為二者在其他領域打下的江山,如果新人作者照着他們的標準進行創作,那後果可想而知。

所以,武俠的勢微,可能是一場當代武俠精神與羣眾性的脱節。

金庸1994年的採訪中記者問:武俠小説未來的發展方向是什麼?他的回答是:“我認為仍以具俠氣、正義、見義勇為等為主要呈現的精神,也可將現代的槍炮、拳擊等元素加進去。”

然而,時代的變化,並不是現代兵器對冷兵器的替換,而是時人所遇困境與解決問題方式的變化。

在虛擬世界裏跟隨大俠行俠仗義、伸張正義,無法甩掉我們的情緒包袱,甚至難以自欺欺人地對對苦難加以排解。我們遇到的問題,不是天降英雄和強大的武力就可以解決的,深埋在厚黑中的灰色部分甚至很難用“是否正義”的二元論來判斷。也許這才是武俠小説變得不合時宜的真正原因。

但是,是武俠小説不再好了嗎?也許也還好。

我願猜測無論紙媒的時代是否過去,無論俠義的精神是否存續,總有人不斷地持筆寫下去。

時間回到那個2006年,彼時我還在上中學,每個月的零花錢基本上都買了書——《漫友》《九州幻想》《萌芽》《今古傳奇》。彼時中國的類型文學正在揚帆起航,那時捧着書的少年覺得往後的歲月應越來越好,誰想那卻是最好的一年。

曾經高山仰止的《崑崙》如今只留在《説書人》裏,《武俠版》的停刊帶走了最後的江湖氣,可真的是——

“誰曾想這一去,再不相逢。”

參考資料:

施愛東:大陸新武俠與武俠小説的民間性

《西南師範大學學報(人文社會科學版)》

大陸的“新武俠”,如何成了舊故事 36氪