夏中義|王元化與“九十年代反思” ——作為思想史舊址的慶餘別墅_風聞

探索与争鸣-《探索与争鸣》杂志官方账号-03-18 21:45

夏中義|浙江越秀外國語學院教授,上海交通大學人文學院教授

本文刊載於《探索與爭鳴》2023年第1期

具體內容以正刊為準

回到思想史現場

2020年7月28日,《解放日報》以整版篇幅憶念王元化(1920—2008,下簡稱元化),通欄標題甚是醒目:《王元化百年:中國思想界曾經的“最佳射手”》。此指元化1990年代初(距今約30年)於其晚境踢進的兩粒思想史“金球”:“反思盧梭《社會契約論》”與“反思五四”。這頗讓海內外有識者心懷慼慼焉。

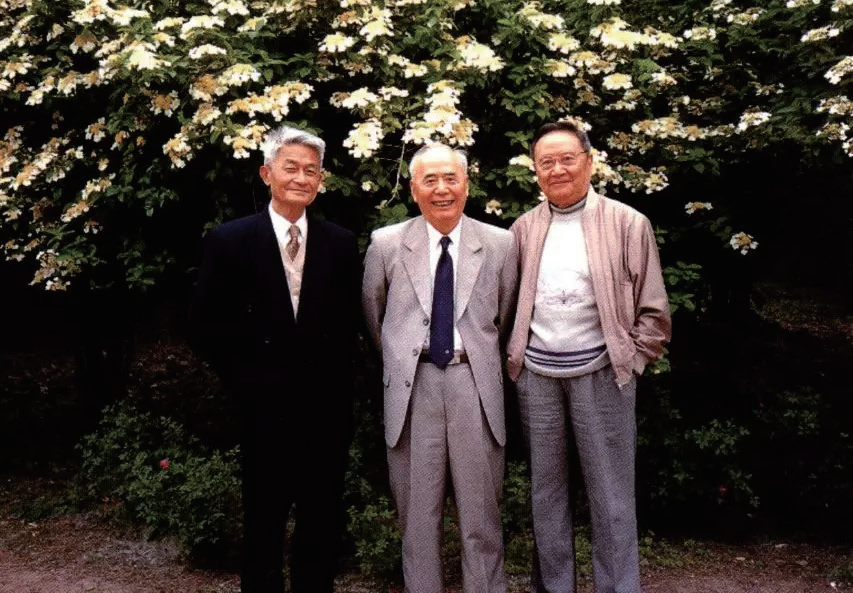

夏中義與王元化先生 (左) 合影

(2006 年 10 月 25 日上午於上海)

由滬上機關報來縱述這位棲居魔都70年、“大器晚成”的學者型思想家,會誘人尋思都市之當世文脈及其價值含金量。先前海內外論及“上海文化歷史”,視角大多聚焦於1949年前的“洋場摩登”(如李歐梵)或“風花雪月”(如陳丹燕)。若轉睛民國文壇,研究者則要麼傾心晚年魯迅怎樣潛龍驚蟄於四川路,要麼熱衷才女張愛玲如何拔萃於鐵蹄“孤島”;甚少顧及1978年思想解放、1992年改革開放再掀熱潮後的上海學界竟還奇蹟般地崛起了一位足以感動1990年代中國,即“活着已躋身思想史”的著名教授——元化潛心於“九十年代反思”時,尚擔任華東師範大學“中國文學批評史”博士點首席導師,故以“教授”命之。

王元化個人照(藍雲女士提供)

滬上大報不吝版面追思思想家元化,究其果,恐會激活其精神弟子的文化靈感,從而將那座他們生於斯、長於斯、唇齒相依、委身相伴的城市,體認成一片或可安魂、千金難換的心靈家園。這就是説,元化為此都市留下的青銅般凝重的學思遺產,遲早會校正海內外對上海的純世俗化解讀,而發現這座滿目霓虹的百年都市,其骨子裏,從不拒絕科學、民主、知識尊嚴與思想自由。也因此,晚年元化能在百合吐馨的慶餘寓所痛定思痛,在咀嚼龍井苦茶之際,也嚼出了盧梭“公意説”埋下的法國大革命的悲劇之苦;至於陳獨秀在《新青年》與杜亞泉爭論時所發飆的激進霸氣,更讓抑鬱的元化撫今追昔得不能自抑。

比元化晚生的後學有理由慶幸,不僅慶幸自己與元化同飲一江水,且慶幸自己竟有緣不時出入慶餘“客廳”,那是元化向其同好、門下吐露其學思的即興講壇,也是他從後學的激情喧譁中聽取時潮的創意前沿。史實表明,後來釀成“九十年代反思”的那對著名命題(“反思《社會契約論》”與“反思五四”),就其初始機緣而言,本是心儀元化的兩位青年才俊一前一後令其碰上的。前者有涉朱學勤。1992年5月,元化被邀主持復旦大學博士生朱學勤學位論文《道德理想國的覆滅》之答辯。該論文旨在研究羅伯斯庇爾而兼及盧梭《社會契約論》。元化追憶如下:

學勤的論文引證了為我陌生的一些觀點,對我的思想發生了劇烈衝撞,促使我去找書來看,認真地加以思考和探索。其結果則是轟毀了我長期以來所形成的一些既定看法,對於我從那些教科書式的著作中所讀到而並未深究就當做深信不疑的結論而接受下來的東西產生了懷疑。從這時起,我對盧梭的國家學説、對法國大革命的認識,發生了很大的變化。我開始去尋找極“左”思潮的根源,糾正了原來對於激進主義思潮的看法。我的反思雖然進入九十年代就開始了,但到了這時候我才真正進入了角色。所以可以説,主持朱學勤的論文答辯這件事,是導致我在九十年代進行反思的重要誘因。他的論文引發了我對盧梭《社會契約論》的思考。這一思考延續到本世紀末,直到一九九九年我才以通信形式寫了長篇論文《與友人談社約論書》,作為自己對這一問題探討的思想小結。

“反思五四”則有涉許紀霖。1993年夏,許紀霖承華東師大出版社編審施亞西(杜亞泉兒媳)委託,誠邀元化撰《杜亞泉文選序》,以為紀念——恰逢杜亞泉誕辰120週年,逝世60週年。杜亞泉(1873—1933),浙江紹興上虞人,新文化運動初年尚主編《東方雜誌》,因與《新青年》陳獨秀(1879—1942)等展開“東西文化問題論戰”而成思想史人物。

元化日記對其執筆《杜亞泉與東西文化論戰》實錄甚勤甚細,大致是從1993年8月1日始讀杜亞泉資料,俟後“讀得越多,就越感到杜未被當時以至後代所理解,更未被注意”。如此不辭酷暑地苦讀40天,至9月11日上午起草此稿,連軸伏案疾書十日,終在9月21日“完成第二稿。五百字稿紙三十五張,共一萬七千餘言,為近年所撰最長之文。連日撰寫不輟,實覺筋疲力盡”。

元化年逾古稀仍壯懷不已,因為他讀杜愈深,愈直覺此即“反思五四”之濫觴。請細味其“夫子自道”:

過去我對五四的認識是基於長期所吸取的大量既定觀念,這些既定觀念已被我當作不可動搖的信念,深深紮根在我的頭腦中,過去所讀到的那些資料的彙編,理論的闡釋以及史的著述等等,幾乎都是在這些既定觀念的導引下編寫而成的……所以不能使人看到歷史事實的全貌和真相。當我着手要寫有關杜亞泉的文章時,我用了半年多的時間,去閲讀過去資料彙編等所沒有收錄的第一手資料。經過閲讀和思考,我認為五四精神當然要繼承,但五四的一些缺陷(如意圖倫理、功利主義、激進情緒、庸俗進化觀點等)是不應該繼承的。我們要繼承的是它好的方面。

引文自謂讀杜耗時“半年多”,應是記憶有誤。據其日記,元化讀杜,是從1993年8月1日至9月10日,持續40日(前文已述)。這般頂真地複核元化的學涯細節,旨在精細坐實兩個關鍵性自述:一是他説70歲後才發現其思想提升空間還很大;二是他説其諸多思想都是被慶餘客廳“轟”出來的。這皆可從他日常起居、人脈從遊、著述書痕中得以佐證。針對自述一,被稱為“九十年代反思”的“反思《社會契約論》”和“反思五四”,確鑿先後肇始於1992年5月及1993年8月,時元化已屆古稀矣。針對自述二,元化確鑿自1997—2008年於慶餘別墅渡過了最後歲月。那座坐落於滬上衡山路58弄3號庭院的小樓,黃白牆面,綠枝搖曳,元化居住的210室是兩套間,卧室外有一客廳,約十平方米,那是主人常在“眾目睽睽”下口若懸河的沙龍,亦是人流退潮、夜深籟寂時,他或臨風揮翰、或皓首凝思的書房。

“刊中刊”剪影

其1998年《對五四的思考》、1999年《對五四的再認識答客問》、2001年《人文精神與二十一世紀的對話》,就是在這“客廳”完稿的。元化常説他讀書不算多(與錢鍾書相比)。他深讀盧梭《社會契約論》與杜亞泉文存的內驅力,並非源自對中外名家名著的學院派仰望,而是植根於他自我解惑的思想史渴望。元化不擅長對經典對象作編年史、地毯式細讀,但他幾乎比誰都天才地直覺哪位鉅子在哪部經典的哪個見解,能像加速器裏的粒子一般直擊其心靈內核而閃爆,在撕碎思想史夜幕之同時,也澄明其心頭迷惘。這頗近書院派的“當頭棒喝”。當時給元化帶來當世思潮之“當頭棒喝”的(元化喻為“轟”),並非他者,正是在慶餘“客廳”親炙元化音容的青年學者(朱、許皆然)。

這般莊矜不苟地回到“九十年代反思”舊址,就思想史案研究而言,有何方法論啓示?常規的學案研究,若能在“文獻學”層面講清誰在哪部書、哪篇文章寫了哪個見解,有何思想史意義,已經很專業了。後來有人警覺,若不能像章學誠一般在方法論上秉承“文德”自覺,即不僅要在“文獻學”上説清誰在哪裏寫了什麼,且還宜在“發生學”上去追問他何以能在此文發此見解的深層心因——此心因受制於他對既定世秩的身心感應,其榮辱得失乃至生死憂樂皆在其中,舍此恐無計對給定學案具力透“紙背”之深讀,而流於“紙面”之膚廓。這在方法論上,顯然已從“文獻學”表層沉潛到“文獻—發生學”深層了。眼下考證“九十年代反思”舊址,則又發現“文獻—發生學”若想在還原百年文脈一案有大作為,怕還須從內部長出“歷史地理”維度,因為只有在思想史(“何時”)暨城市版圖(“何處”)兩方面,同時經受住學院派“歷史地理”的嚴格證偽,元化棲居的慶餘別墅才宜釘上“九十年代反思舊址”這塊銅牌,而規避“欺世誣聖”之嫌。

《清園文稿類編》十卷

“反思五四”:癥結與契機

元化“九十年代反思”,皆在反思縱貫百年中國的激進思潮的來龍去脈。所謂“來龍”,是指元化將此思潮在世界思想史上的源頭,追溯到18世紀盧梭的政治學名著《社會契約論》;所謂“去脈”,則指元化將此思潮對百年中國的深層效應概述為五四先驅為符號的“激進政倫人格構成”。本文聚焦後者。

王元化、張可夫婦

欲講清元化“反思五四”之癥結及契機,擬先辨析“五四定論”“五四思潮”“五四精神”三個關鍵詞的微妙差別。簡而論之,“五四定論”作為主流教材的重大界定,是一錘定音地將1919年五四事件(高潮是火燒趙家樓)定為中國現代史的開端(門檻),這在史述上不慎留下兩處瑕疵:一是模糊了1916年開始的、《新青年》為營壘的“新文化啓蒙”與1919年5月4日學生示威為標誌的政治運動之間的異質邊界;二是遮蔽了“個性解放”為標杆的“五四精神”與偏激言論導向的“五四思潮”之間的異質邊界。這就不免滋生如下思想史弔詭:一方面,陳獨秀作為高舉“個性解放”暨“民主科學”旗幟的主將,無疑是標誌“五四精神”的第一角色;另一方面,陳獨秀主政《新青年》時的凌厲之氣(與杜亞泉論爭時尤甚),卻難免稍遜“科學”、略輸“民主”、只准自己“個性解放”、無視對方“平等尊嚴”,這般偏激張揚的“五四思潮”,當自損“五四精神”的天生麗質。

有此“五四定論”“五四思潮”“五四精神”三者差別作參照,自可鑑元化1990年代“反思五四”之學理癥結,確鑿首先是在反撥其1988年《論傳統與反傳統——為五四精神一辯》(下簡稱《一辯》)所堅執的五四思潮並無林毓生所警示的“全盤性反傳統”取向這一要害。元化《一辯》看點有三。看點一,此文開篇即融入周策縱1960年代《五四運動:現代中國的思想革命》一書將“五四”劃為“學生救亡”與“新文化啓蒙”兩塊的珍貴見解而溢出“五四定論”之外,從而鮮明、堅定、毫不隱諱地重申“五四精神”即“個性解放、人的覺醒、自我意識、人性、人道主義”。

這是元化在1980年代領銜啓動“新啓蒙”的價值共識,也與其1977年撰文揭示龔自珍“情本位”是近代史上的“個性解放”一脈相承。這代言了大陸學界在當年的思想史標高,也表白了元化內心永不動搖、不容顛覆的精神底線。看點二,此文不論在邏輯還是價值上皆未識別“五四思潮”與“五四精神”異質,恐亦事實。看點三,也正因緣此思辨粗率,元化才會對林著《中國意識的危機》一書(未從正面定義“五四精神”)劍走偏鋒地縱論“五四思潮”中“激烈的反傳統主義”,極為過敏,以至於忍無可忍,舉筆為旗,豁出去,非“為五四精神一辯”不可了。《一辯》正標題為何是“論傳統與反傳統”?其意在跟林毓生所説“五四思潮”有“全盤性反傳統”傾向唱對台戲。這又恰巧見證元化1988年委實未認準“五四思潮”異質於“五四精神”,否則,就不會將林批評“五四思潮”這筆賬粗糙地扯到“五四精神”身上。

元化《一辯》與林毓生的對峙乍看緊張,然在“最關鍵問題”上針鋒未接。此即林尖鋭提出的,從陳獨秀、胡適等啓蒙先驅到“文革”之間,貫穿着一條承前啓後、愈演愈烈的激進主脈,這是否屬實?若它作為思想史案無可避諱,那麼,包括元化、林毓生在內的海內外漢語學界,有否責任追問:這條縱貫百年的激進思路究竟是怎麼形成的?維繫人格構成之遺傳的文化基因何謂?若不宜將啓蒙先驅的偏激連接於“文革”時的“極左”思潮,那麼,區別兩者的原則界限又是什麼?顯然,截至1988年,無論元化還是林毓生,抑或海內外其他智者,皆一時無力回應思想史的如上“天問”。而思想史的那串“天問”若被智慧地破譯,則將刷新學界予百年曲折的理性解讀,所藴含的歷史大義怎麼高估也不為過。

有了如上背景襯托,再看元化“反思五四”將重點落在“激進政倫人格構成”一案,也就內藴敞亮。它無爭議地表徵其“反思五四”之“反思”一詞,確是首當其衝“衝”着自己去的,這確是元化在對其精神活體解剖作自我臨牀執行。這個“精神活體”不是他物,正是元化1993—2001年間所持續解析的“激進政倫人格”,他最終確認從五四存在的偏激思潮到“文革”時“造反派的脾氣”,其間確實綿延着一條林毓生曾警示的激進譜系。元化1988年《一辯》最不願正視的這一“最關鍵問題”,1993年後他“反思五四”不僅正視了,並俟後給出了堪稱傳世的凝重論綱。

王元化與錢穀融(中)、徐中玉(左)合影(選自華東師範大學名師庫)

元化“反思五四”幾近縱貫整個1990年代,其時而沉吟、時而突進的思路,除了撰文《杜亞泉與東西文化問題》頗凝練而連貫,其餘大多是在短簡札記或回應不同對象的訪談時隨機迸發、斟酌、糾結、提升的。

然細讀仍可穎悟其思緒之飛揚,並不缺結構性內傾。這集中體現在最令元化含玩不已的四個關鍵詞組:“意圖倫理”,“庸俗進化”,“激進主義”(宜為“言行峻急”),“啓蒙心態”。這既可説是筆者的研讀心得,也可謂元化對其曾歷經的價值苦旅的莊嚴告別。若尚可在如上詞組之間連線,則“意圖倫理”→“庸俗進化”→“言行峻急”→“啓蒙心態”,此遞進程序所昭示的,當不僅僅是元化“反思五四”的邏輯線路,怕更是流貫百年的左翼精神譜系賴以構成的基本元素及其整體框架,同時也是數代志士的政倫人格所以“煉成鋼鐵”的根源。

有個疑問,為何元化1988年無計直面的思想史“癥結”,1993年後就能給出較系統的自我解惑?這就須回頭接敍許紀霖請元化序《杜亞泉文選》這一“契機”。此“契機”宛如雙刃劍,它在讓元化識得杜的真面目之際,又驚愕於陳獨秀在公共言論空間的“人倫不守衡”。正是基於這個驅動,陳獨秀“人倫不守衡”的“激進政倫人格”才令元化走出迷思:“五四思潮”之魚龍混雜,當配不上“五四精神”之冰清玉潔。

1993年8月前,元化幾近不識杜亞泉“何許人也”,僅依稀耳聞他“是站在新文化運動對立面的國粹派”。因為杜亞泉主掌有文化聲望的《東方雜誌》筆政十年(1910—1920),對陳獨秀主持的《新青年》持異議,又早逝於1933年,故其生平、功業甚少人追憶,1949年後更被教科書“詆為落伍者”,“毀多譽少”。誰料1993年8月後,元化始讀原始文獻,劇情遽然反轉:杜亞泉少時便刻苦自修理化、礦物及生物諸科,且通日語,精於歷算;1898年被蔡元培聘為紹興中西學堂教員,翌年創辦亞泉學館,出版《亞泉雜誌》;1904年應商務印書館之邀赴滬後,主編自然科學教材多達百餘種。“人們稱他是中國科學界的先驅”。

元化細讀杜亞泉撰《減政主義》《論人民重視官吏之言》《個人與國家之界説》《論思想戰》諸文,更不認同他是“國粹派”説法,反倒確信“他不僅是啓蒙者,也是一位自由主義者”,“這使他在當時知識分子中間居於領先的地位”。元化誠然想不到,就是這位既懂“科學”,又懂“自由、民主”的國寶級啓蒙思想家,到頭來,卻因傳統倫理一案與《新青年》有異議,被扣了一頂“謀叛共和國”的大帽子,被迫淡出公共論壇,湮鬱而終。有歷史餘味的是,杜亞泉黯然去職《東方雜誌》是1920年,恰逢元化誕辰。

《思辨錄》與《九十年代反思錄》

事情是出在杜亞泉1918年4月刊於《東方雜誌》15卷4號的《迷亂之現代人心》一文。逾百年前的舊文,而今複審,杜亞泉作為一個理性的、關懷國民精神進程暨社會心理境況的思想家的良知,可謂昭然。

1918年是個特殊年頭。已告尾聲的一戰把歐洲搗成廢墟,這就反向刺激了“國粹派”問責自洋務運動以來“西學東漸”之正當性何在。這也導致杜亞泉所憂心的“國是之喪失”,“國是之本義,吾人就文字詮釋之,即全國之人,皆以為是者之謂”。若轉換為現代術語,“國是”即能讓國人信奉的價值共識。然晚清禮崩樂壞,尤其是民國初期及“新文化運動”鼓吹西化,價值多元碰撞,國民莫衷一是,這在社會心理層面“遂成一可是可非、無是無非之世局”,這與“吾人在西洋學説尚未輸入之時,讀聖賢之書,審事物之理,出而論世,則君道若何,臣節若何,仁暴賢奸,瞭如指掌;退而修己,則所以處倫常者如何,所以勵品學者如何,亦若有規矩之可循”。相比,不免大相徑庭。《迷亂之現代人心》本義在此。

杜亞泉這番言論,充其量屬“文化時評”,而非“政治動員”。它是對面臨文化轉型而難免的國民精神紊亂所作的認識論層面的事實判斷,並非針對政局作孰是孰非的價值裁決,更與1917年張勳復辟無涉,本不值得陳獨秀神經過敏,以“《東方雜誌》與復辟問題”為名目,打上門去,以至大動肝火地質問“此種文明此種國基,倘憂其喪失憂其破產,而力圖保存之,則共和政體之下,所謂君道臣節名教綱常,當作何解?謂之迷亂,謂之謀叛共和民國,不亦宜乎?”

思想論爭也宜講“科學”,此“科學”即實事求是,要讓自己寫的每一句話,都經得起思想史的證偽。這就亟需論者還原對方的本意,對方的本意是什麼,就把它説成什麼,既不放大,也不縮小,切忌無中生有。這借胡適的話,近乎“有一分材料,説一分話”。若用熊十力的話,則是“根柢無易其固”。

此“根柢之固”,即對象(含對方觀點) 的本來面目。即使你想“接着説”出對方想不到的高見,其前提仍是你須無誤地“照着説”出對方的本意,否則,所謂思想論爭,很可能淪為你説你的,我説我的,乍看熱鬧,其實扯淡。若做不到在給定語境説有效的話,那麼,所有的話,説了也白説。“科學”的、合乎“學術規範”的思想論爭,從不誤讀或曲解對方開始。

正是在這點上,陳獨秀可謂“犯規”了。因為他苛責杜亞泉之憂心“國是之喪失”(實為文化心理危機) ,是旨在“力圖保存”業已崩壞的名教綱紀乃至“謀叛”共和國,這實在是無根之詞,強人以從己意矣。大凡有識者不難讀出杜之本義,是憂心於因名教衰變與西潮登岸所交織的價值混沌,致使國人一時難以適從而已,絕非主張開歷史倒車。否則,他斷然不會在同篇文章説出這番持平之論:“夫先民精神上之產物留遺於吾人,吾人當發揮而光大之,不宜僅以保守為能事。故西洋學説之輸入,夙為吾人所歡迎。”更不會説:“故僅僅效從前頑固黨之所為,竭力防遏西洋學説之輸入,不但勢有所不能,抑亦無濟於事焉。”這就表明杜亞泉絕非陳獨秀所痛斥的“頑固黨”,這也更有力地印證杜之憂心“國是之喪失”,擬屬認知論水平的事實判斷,並非政治學水平的價值判斷。這彼此間有一異質界限:“事實判斷”旨在回答對象“是什麼”或“不是什麼”;“價值判斷”則須回答主體“要什麼”或“不要什麼”。

陳獨秀所疏略的那條異質界線,在元化那兒未被疏略。元化直言陳獨秀對杜亞泉的誤判“十分嚴厲,已經從文化問題牽連到政治問題上去了”,暗示陳獨秀已越出思想論爭所應有的“科學”邊界。

“刊中刊”剪影

陳獨秀在思想論爭中失卻“科學”維度,又強加給杜亞泉一頂“謀叛共和民國”之政治帽子,這更説明陳在公共空間已失“民主”氣度。稍識“民主”常識者皆知思想論爭“第一法則”,是你可以不同意對方觀點,然你切忌剝奪其異議權。當年輿情竟也逼迫商務印書館不再留任杜亞泉。陳獨秀在杜案所嶄露的那份唯我獨尊的激進霸氣,與其弘揚“科學、民主、個性解放”的“五四精神”相對照,不啻為“人倫不守衡”。而推動其“人倫不守衡”之內驅力,正是元化所剖析的那個從“意圖倫理”→“庸俗進化”→“言行峻急”→“啓蒙心態”的“激進政倫人格”。

“城市精神”的角色體認(上)

將元化“反思五四”置於純思想史論域,還是納入上海“百年文脈”框架來研究,一個很顯眼的差別是:前者幾不涉及“學案人際”,後者則怕不涉“學案人際”也難。所謂“學案人際”,是指“學案研究者(主體)”與“學案對象(載體)”間可能衍生的人際關係。林毓生撰《中國意識的危機——“五四”時期激烈的反傳統主義》一書,本是其1960年代在芝加哥大學師從哈耶克時做的博士學位論文,此書分述陳獨秀(1879—1942)、胡適(1891—1962)、魯迅(1881—1936)在“新文化運動”時的激進言説,實質上,就是在純思想史論域做陳、胡、魯為人格符號的學案研究。此思想史案探究所以謂“純”,因為林毓生作為“學案研究主體”,與陳、胡、魯等“學案載體”之間,未摻入“同城—同代”元素,故也就不衍生“學案人際”關係。當年,他是在芝加哥回味陳、胡、魯半世紀前在北京的公共言説;再説他1933年生於北京,1948年隨渡海峽,1960年赴美留學,終究屬五四先驅之後代,足足晚生四五十年。他與其深究的陳、胡、魯之間毫無“同城—同代”牽絆,故不論林著對先驅怎樣説三道四,陳、胡、魯皆無計還魂於現世,來審核林著在學術上失當或失實與否。所謂思想史研究之“純”,即“純”在此。

與此相比,以上海“百年文脈”框架來研究元化“反思五四”,很難規避“同城—同代”元素,故“學案人際”糾纏也就難免。特別是當給定學案訴諸“文獻—發生學”方法之觀照,“學案人際”現象遲早找上門。

王元化《對五四的再認識答客問》原稿

“文獻—發生學”作為學案研究的方法論探索,始於筆者1990年代初《王國維:世紀苦魂》之著述。其初衷是嘗試走出黃宗羲《宋元學案》直白簡介之老套路,因為它流於對給定文獻要點作“平面”輯集,不交代被選輯的文獻要點為何能吸引著者的眼球,亦不追問驅動這位古賢、在這部古籍、提出這個卓見而彪炳史冊的直接心因是什麼。與此相異,“文獻—發生學”主張現代學案研究宜取“立體”思辨:既須在知識學層面對給定文獻作編年史(地毯式)批閲,在整體上予對象以整體邏輯還原(回答“對象何謂”);同時沉潛到對象的發生學層面,去探尋對象為何能在學術史的給定語境發先哲時賢之未發的心理動因(回答“對象為何”)。若曰知識學層面的文獻整體細讀,宛若飛騰於學術史上空的高清“航拍”,那麼,發生學層面的對象心靈深讀,則跡近古墓挖掘現場的文物“微距”定格。這就意味着,在文獻學層面回答“對象何謂”的學術真值究竟幾何,説到底,仍得看它能否最終契合發生學層面所給出的“對象為何”——這就像回答“花兒為什麼這樣紅”,答案全在植物基因及其紮根於何種土壤。對王國維“境界”之文獻學解讀縱然無數,但若沉潛於發生學深讀,用心體悟王國維在1902—1904年如何用叔本華人本憂思來緩解其青春期心靈陣痛這一價值苦旅,其1907年撰《人間詞話》之所以標舉“境界”,且此“境界”義藴顯然指向“詩人對個體生命意味的價值穎悟”,當無疑。這是在標誌價值論水平的精神高度,並非在泛言審美論水平的“情境交融”或類似諸説,因有無根之嫌。

“文獻—發生學”在1990年代末被運思於《九謁先哲書》之著述,潛心從梁啓超(1873—1929)、王國維(1877—1927)、陳寅恪(1890—1969)、吳宓(1894—1978)、胡適、吳晗(1909—1969)、聞一多(1899—1989)、馮友蘭(1895—1990)、王瑤(1914—1989)等九位有清華淵源的學賢的字裏行間,生鮮活色地鈎沉出諸賢之治學做人、迥異之幽邃心跡暨風雲人生,以期為筆者(兼涉同仁)慎思如何在這滄桑故土守望純正學統提供殷鑑。海內外反響譭譽居半。異議者大多着眼於方法論而對“文獻—發生學”存疑,有人雅謔:《謁書》用此方法剖析清華諸賢(從學理到心理)不乏細深,然被剖析者皆作古,《謁書》倘有損先哲,嘆先哲也無法拍案於九泉而鳴不平也。這就無形刺激筆者腦洞大開,俟後擇一機緣,將“文獻—發生學”用在一個活的思想史人物身上,測試有效與否。

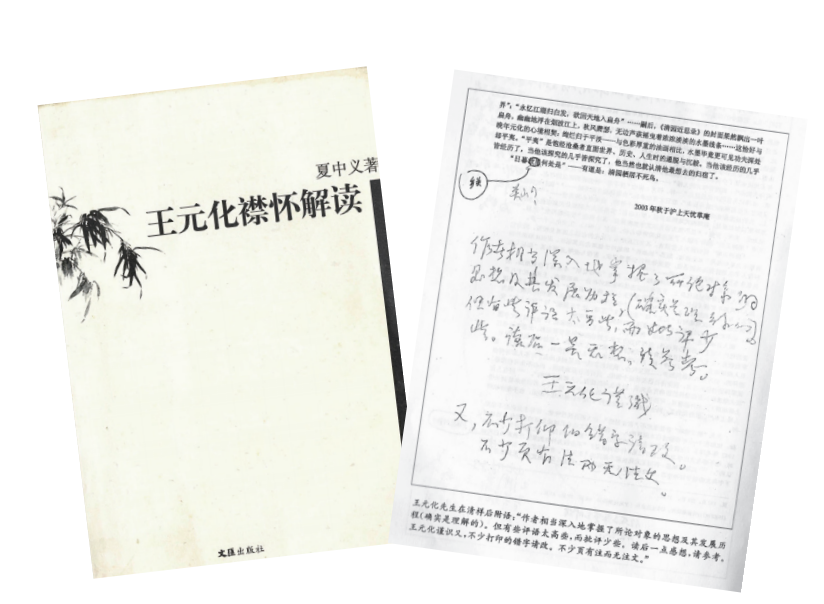

這個“活的思想史人物”,即1937年作為京津流亡學生南下而活成“老上海”、歷盡蒼黃的元化。元化於“文革”後1979年秋復出,同年初版其《文心雕龍創作論》,享譽中外,在學界頓成有口皆碑之傳奇。筆者雖與元化寄棲一城(元化1948年偕張可行婚禮的那座坐落於黃浦區西藏路的紅磚慕爾堂,距筆者老宅僅數百米),但除1982年春與元化相認於廣州藝邨(中國文藝理論學會第二次年會舉辦地),直到2004年前,彼此無私交。《上海文學》雜誌2004年第3期刊發拙稿《王元化“思想—學術”襟懷解讀》(內含“反思五四”)後,彼此間才生出“學案人際”,既耐人尋味,又飽濡體温。其標誌有三。一是筆者被首次誠邀至著名的慶餘別墅拜謁寓主;二是《上海文學》雜誌所刊長文45000字改名《王元化襟懷解讀》,由元化力薦文匯出版社出單行本;三是2007年湖北教育出版社推出元化親自編審的《王元化集》十卷(精裝本),其卷十全文輯入《襟懷解讀》一文,此卷“學術年表”有如下記載:

八月,夏中義著《王元化襟懷解讀》由文匯出版社出版。該著第一部分即《王元化“思想—學術”襟懷解讀》,曾先後發表於《上海文學》二○○四年第三期、《文藝理論研究》二○○四年第三期。其中對王元化一九五五年患心因性精神病的深層成因的剖析深得王元化本人的認同。第二部分為作者對王元化九篇文章的批註。

感念“學案人際”賜予的這份榮幸,更感念“學案人際”給“文獻—發生學”捎來的方法論意義上的認可(未必自覺),因為事實業已表徵:“文獻—發生學”作為學案研究方法論,其思辨有效性並無“生死之別”,它適宜於逝者為對象的學案研究,亦適宜於生者為對象的學案研究。

本文作者所存《清園書屋筆札》題簽本

當“學案人際”步入“百年文脈與城市精神”之視域,擬又呈另番光景。被選拔為“百年文脈”之人格載體的“學案對象”,客觀上已被“學案研究者”內定為凝結或體現“城市精神”的不朽符號。有人概述近180年上海文化名人所演示的“城市精神”(或謂“文化軟實力”)有如下特徵:他們始是古老民族睜眼看世界的“科學慧眼”;繼是現代中國文學文化的半壁江山;再是改革開放後國家學術藝術的光榮尊嚴。於是不難區別,始作“科學慧眼”的李善蘭(1811—1882)、杜亞泉,與繼是“半壁江山”的魯迅、張愛玲(1920—1995)、錢鍾書(1910—1998)、周信芳(1895—1975)、趙丹(1915—1980)等因先逝,故他們無緣像尚健在的“學案對象”(如元化)那般去憧憬“學案研究者”能忠實地敞亮“城市精神”滲透在其身上的潛德之幽光。

這就是説,大凡自信是“百年文脈”傳人的“學案對象”皆明白自己是誰(或已為此名城留下什麼),但微妙的道德潔癖又不容他們大膽若尼采一般著述,開篇即“我為何這般聰慧”。錢鍾書喜歡班固這八個字:“藝由己立,名自人成。”一個已為藝術史(或學術史、思想史)奉獻傑作的人物當明白自己是誰,但他能否如願地讓自己健在時便榮獲那極具歷史含金量的桂冠(並非俗眼中的光環),這仍得取決於公眾有否慧眼。故錢鍾書青年時又強調“不滅”不等於“不朽”,自信自己著述“不滅”是自我勵志,然“不朽”仍靠人家來説乃至傳世。

以此視角來重審“百年文脈與城市精神”之關係,又可發覺:確定誰是“百年文脈”之人格環節,僅是“事實指證”層面的“在場”(跡近“不滅”);在“價值體認”層面確認誰是當之無愧的閃耀“城市精神”的光榮角色(跡近“不朽”),則有賴學界的文化情懷暨學思功力。切莫小覷學界在將“學案對象”從“事實指證”層面的“百年文脈”人格環節之“不滅”,轉換為“價值體認”層面的“城市精神”角色親證之“不朽”,所起的關鍵性中介功能。這關鍵性中介功能是否及時兑現,究其質,實已重要到能否讓“學案對象”在生前便分享“學術史正義”,而讓那些國寶級的“藝在己立”者勿因學界遲鈍,遲遲等不來他所渴望的“名自人成”而悵絕。曠世聰慧的錢鍾書青年時似已預感,其未來的學思建樹因淵默清高得像史碑而知音杳杳,故“也許要在幾百年後,幾萬裏外,才有另一個人和他隔着時間和空間的河岸,莫逆於心,相視而笑”。後來史載也近乎此,1998年錢遽歸道山,儘管贏得“文化崑崙”之哀榮,然僅“高山仰之”耳,世上真願為測繪頂峯之沉雄幽峭而抵押其生命者,甚稀。

“城市精神”的角色體認(下)

圍繞元化“反思五四”,“學案對象”從“百年文脈”人格環節之“在場”,昇華為“城市精神”角色親證之“體認”,擬分兩類。一是“學案對象”(本人)既覺知其事實性“在場”,又深邃地涵泳其價值性“體認”,至於學界對他的思想史追認,不過是將他本有的私己“體認”註冊為公共“確認”。二是“學案對象”僅模糊地、若即若離地感受其事實性“在場”,卻從未弄明白他為何被飾此角色,直到學界對他作思想史的確鑿追述,才令他恍惚初醒地追思自己確曾參演過某思想史劇中的最佳配角。知情者一瞥即辨,前者指元化,後者指林毓生,他比元化晚生14年,尚屬“同代”。

王元化與許紀霖 ( 左二 )、陳方正(左三)等(選自華東師範大學名師庫)

他倆第一次“零距離”交集是在1991年夏威夷國際會議期間的一次長達四小時的會晤,相談甚歡。此前,1988年元化撰《一辯》,還視林為針鋒相對的論敵,三年後二人一笑泯恩仇。嗣後,林毓生每每飛抵台灣參會,皆應元化之邀,轉道滬上,聚友舉杯論學,1997年後更屢偕夫人下榻慶餘別墅二樓,與元化晚年寄棲的210室僅隔一條柚木走廊。

林確信元化待他滿腔誠念,卻不知元化為何待他這般好;林猜測或許是其學識對元化有所影響,卻不知是他哪本書、哪些見解對元化有啓發;他直覺元化1990年代“反思五四”所以與1988年《一辯》大相徑庭,大概真與吸納自己書中某個概念或理念有關,然又不曉元化究竟是在何時、從書中何處汲得靈光,神蹟般地令其“反思五四”像黃河壺口瀑布般破冰飛瀉。何謂林在元化“反思五四”一案對其所飾角色之“若即若離”?只有“事實指證”層面之“在場”(若即),尚待“價值體認”層面之“親證”(若離),是也。

夏中義著《王元化襟懷解讀》(文匯出版社,2004),內收王元化在清樣後的附語

這兒需將時針重新撥回到1993年8月初。元化敏感到同場參與“東西方文化問題論爭”的陳獨秀對杜亞泉咄咄逼人,表現出“人倫不守衡”,為何杜對陳卻一貫理性,慎終若初地“人倫守衡”呢?元化由此發現區分政倫人格激進與否的根子在於,陳未能像杜那般甄別“態度非思想,思想非態度”:“態度呈露於外,思想活動於內。態度為心的表示,且常屬於情的表示,思想為心的作用,且專屬於智的作用,二者烏能混而同之?”杜亞泉又圓説,就心理層面而言,“因感情意志發生思想,或因思想發生感情意志,固有密切關係,然謂感情與意志為思想之因或果,固屬不誤;若為思想二字下界説,則不能不將感情與意志,劃出範圍之外”。

元化未引用的這段杜亞泉的補白,極重要,因為它不僅在“態度(情慾)”與“理性(理智)”之間劃了一道清晰的邏輯分界,而且杜明確主張:“人當以理性率領情慾,不可以情慾率領理性。譬如我見一好圖畫,我愛他,我要學他,此是情慾的衝動,我當即用理性來判斷此圖畫究竟好不好,當愛不當愛,當學不當學,然後決定我的態度。”顯然,杜亞泉似不無憂患,他已隱隱洞察,若人的理智對自身源於慾望—意志的功利態度或情感取向不預設內省機制即自我檢點,那麼,人在日常現實中做什麼都是可能的,這就未免可怕。他説:

以感情與意志為思想之原動力,先改變感情與意志,然後能發生新思想,是將人類之理性,為情慾的奴隸。先定了我喜歡什麼,我要什麼,然後想出道理來説明所以及要的緣故,此是西洋現代文明之根柢,亦即西洋文明之病根。

元化顯然被杜亞泉這段話所打動,即按:“這裏所説的西洋文明的病根,即杜亞泉下文所指出的第一次大戰時,西方以國家主義、民族主義、競爭主義等等名目,作為發動戰爭、進行侵略的藉口。杜亞泉曾多次撰文對這種行徑加以指責,並引用俾斯麥回答奧人的話:‘欲問吾開戰之理由耶?然則吾於二十四小時尋得以答之。’認為這正是先有了要什麼的態度,再找理由去説明的生動例證。”

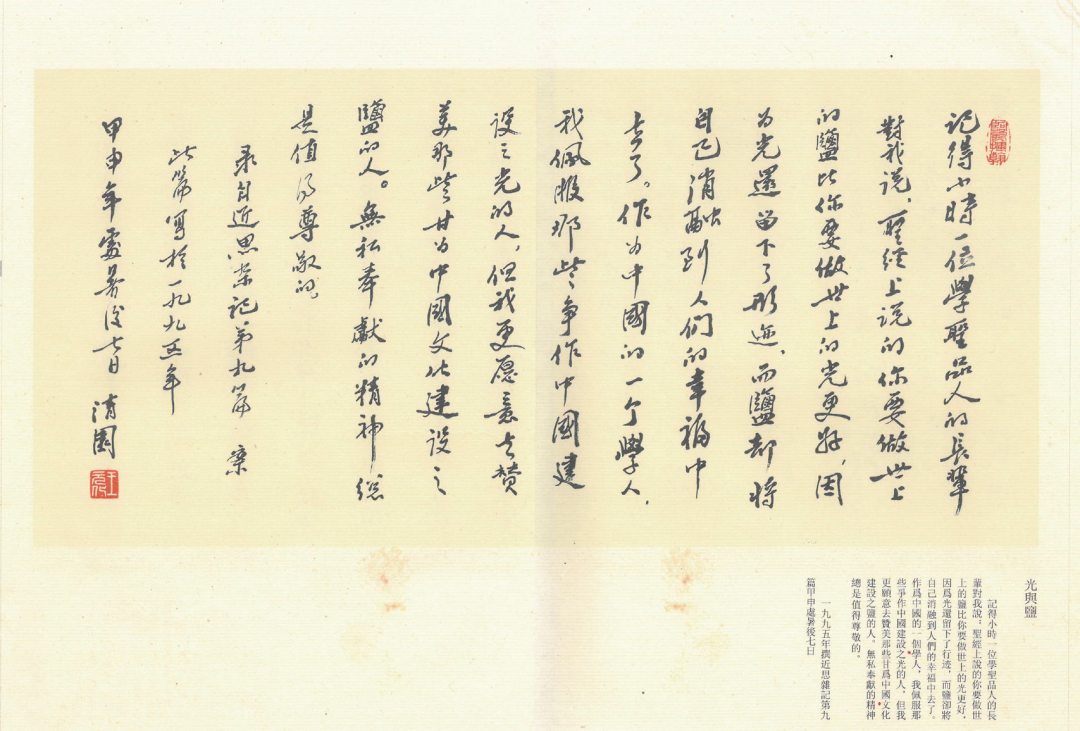

王元化書法作品《光與鹽》

百年學界幾乎無人像杜亞泉那般獨具慧眼,能從蔣夢麟“態度即思想”的粗率語式,見出其間不僅藴結着《新青年》《新潮》同仁的激進定勢,也幽閉着權力意志的虛妄乃至政客辭令的卑劣(實用主義)。這誠然是元化被他所深深感動的地方。元化也一眼看準“這一問題的討論具有普遍意義”:

許多人至今仍相信思想取決於態度的正確。解決思想問題,不是靠理性的認識,而是先要端正態度,先要解決愛什麼、恨什麼、擁護什麼、反對什麼的問題這種態度決定認識的觀點,正是馬克斯·韋伯所説的意圖倫理(an ethic of intentions)。我們都十分熟悉這種意圖倫理的性質及其危害,它使學術不再成為真理的追求,而變成某種意圖的工具。這種作為意圖工具的理論文章,充滿了獨斷和派性偏見,從而使本應有的學術責任感淪為派別性意識。

檢索元化1993年8月前發表的全部學思文字(包括日記、私函),從未用過這個“意圖倫理”概念。誠然,若作為經歷或記憶,元化在 1993年8月前太熟悉“文革”前後的“以論帶史”及“大批判”,確可歸入所謂“意圖倫理”;但這並不等於元化此刻在學理上也很懂“意圖倫理”一詞,足以在思辨層面對那些思想史症候給出深度概括乃至準確命名。經驗性史實與學理性命名的關係,大概跡近元化1991年言及的“底藴”(meaning)與“義藴”(significance)的關係:若曰“底藴”是指藴含在對象深處,雖被知性觸及,卻遠未被明晰觀照的內涵,那麼,“義藴”當指已被知性充分覺知,且被準確命名的對象涵義。這就是説,當元化1993年9月以“意圖倫理”來涵蓋如上思想史症候時,這固然表明作者已清晰把握其對象堪稱“義藴”;然當作者在 1993年8月前尚不知“意圖倫理”為何物時,那麼,這委實表示如上思想史症候對作者來説,還是一團在潛意識層浮動的曖昧“底藴”。

於是,一個不得不做的預設是:從1993年8月1日元化始讀杜亞泉,至9月21日“論杜亞泉”脱稿,肯定從“誰”那兒覓得了“意圖倫理”這一法寶。這是思想史上難得的“傳奇”:林毓生這位在1988年刺激元化“為五四一辯”的海外學者,誰知五年後,他又助元化深化了“反思五四”。這就亟需關注林毓生的另一部書《中國傳統的創造性轉化》(下簡稱《轉化》)。這部書作為贈書,是在1991年2月林毓生與元化首次相遇於夏威夷時面呈的,然元化真正用心讀卻已兩年半過去了。那是元化讀杜亞泉讀了整整一週,想換口味,於是1993年8月7日“休息時讀林”,“某些觀點頗難悟入”;然至8月21日,元化興致鬱勃地“續寫致林毓生函畢,共十一紙,六千餘言(談讀他的書感想)”。

有意味的是,元化沒來得及讀完《轉化》,僅“一口氣讀了大作中的第一部分”,卻“怕現在心中的新鮮印象將來會褪色,甚至忘掉,所以匆匆把我的讀後感寫給你”。元化説“大著一百四十多頁的文字中,容納了極為豐富的思想”,然最能撥動其心絃的,無疑是《轉化》第129頁開始出現的“意圖倫理”概念:

你援引韋伯關於“責任倫理”與“意圖倫理”的論述和引申,給我很大啓發。我在讀你著作前對這樣一個重要問題,只有猶豫不定的朦朧觀念,你的話不多,但把問題説深説透,令人折服!(由於傳統和五四以來潛藏在論者思想內不知不覺起作用的觀點,幾乎支配了絕大多數論者。我也包括在內。)你把韋伯的話加以闡釋,如果聯繫到大陸許多青年的“革命意識”,是太有意義了……這引起我(還有別人)的深深共鳴。

無須贅言林毓生所轉述且引申的“意圖倫理”概念對元化“反思五四”的重要性,“意圖倫理”確實宛如一枚能同時打開兩把鎖的金鑰匙。其一,“意圖倫理”嗣後轉為元化剖析“激進政倫人格”的第一構成要素,而該人格的代際傳承,恰恰從精神譜系表徵了中國激進思路的百年一脈。其二,這也表徵了大陸學界“反思五四”客觀上已與海外學界攜手共建了國際化平台。當林毓生從《新青年》(猶如月球正面)來概述“反傳統”為特色的五四思潮的激進傾向,而元化則非自覺地繞到林所忽略的《東方雜誌》那兒(猶如月球背面),通過考辨杜亞泉的厄運與陳獨秀“人倫不守衡”之關係,來坐實五四思潮中存在着的激進性之確鑿。元化從1988年“為五四精神一辯”到1993年“論杜亞泉”,其內心轉軌,正是想從被激進言論所支配的“五四思潮”中,打撈出他心中所珍重的“五四精神”。

綜上所述,終於可以精準“定格”林毓生高學術地助元化“反思五四”的那個思想史“現場”,即元化1993年8月7日至8月21日讀過的林著《轉化》第一部分,共144頁。真正擊中元化心扉的韋伯“意圖倫理”概念,在此書的首次亮相,是在第129頁第9行。明乎此,再來讀林毓生2014年4月6日致筆者的那幀信札(摘錄),也就不言而喻:

中義:

台端的兩文,我在2012年11月接到後,當即拜讀了其中的一篇:你論述元化先生與我反思五四的那一篇。此文很有分量、很有內容,文筆也很生動,可喜、可賀。你把元化先生第三次反思的歷史脈絡及其發展的過程解釋得很細緻、很好。看了你的大作以後,我才知道元化先生是在研究杜亞泉的過程中,開始理解我的分析,並受其影響。此外,你的分析特別指出:元化先生的思想,由於其背景與發展的實際脈絡,與我的思想的背景與發展的實際脈絡相當不同 (雖然有許多共同的關懷),所以,他在反思五四時,縱使受到我論述韋伯“意圖倫理”與“責任倫理”的影響,但他對於我根據哈耶克先生以法治為基礎的自由主義所進行的分析,則理解不深,也未受其影響。這一點是很準確的思想史觀察,我很欣賞。我也十分欣賞你文中許多論斷,諸如:“林毓生將其負笈留美所習得的西學,壓縮為25000字……轉述給了王元化。那是王元化從來不曾系統披閲過的一部西方近現代政治學簡史。看得出,此‘簡史’本是林為其故國轉型的潛在理論要求而撰,故其編著的內涵皆能滲透到百年中國思潮的深處……”

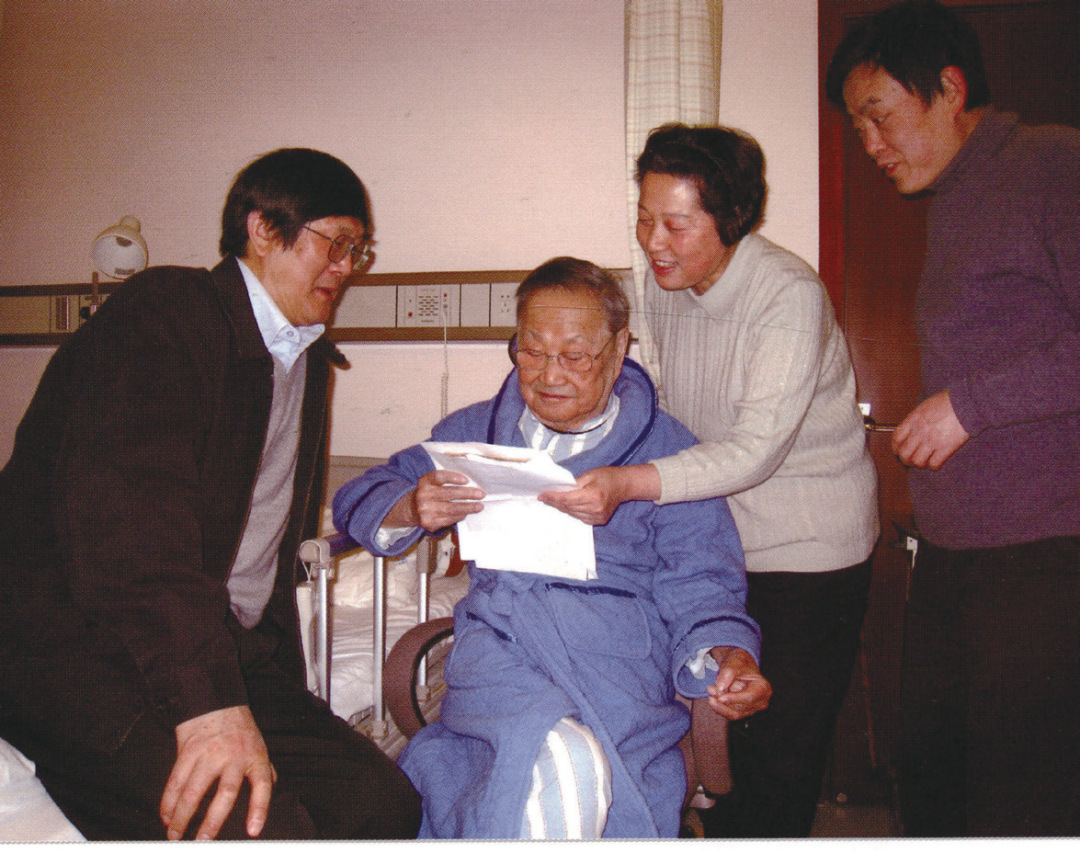

2008 年,王元化在瑞金醫院病房閲讀文稿,邵東方(左一)、藍雲(左三)、

胡曉明(左四)等陪同(選自《王元化先生九十誕辰紀念文集》)

簡言之,將“文獻—發生學”這一學案研究方法,運用於“城市地理、百年文脈與城市精神”框架的慰藉之一,是它真讓林毓生這位思想史家也終於確信:慶餘別墅不僅是其旅居滬上時的舒雅空間,也是見證他助攻元化踢進“反思五四”這粒金球的思想史舊址。

壬寅立冬於稽山鏡湖半舍