關於”引入方程的必要性“(小學數學教學的難點之一)的猜想_風聞

末那识-学以养识,以识统学。(心迷法华转,心悟转法华)03-25 00:05

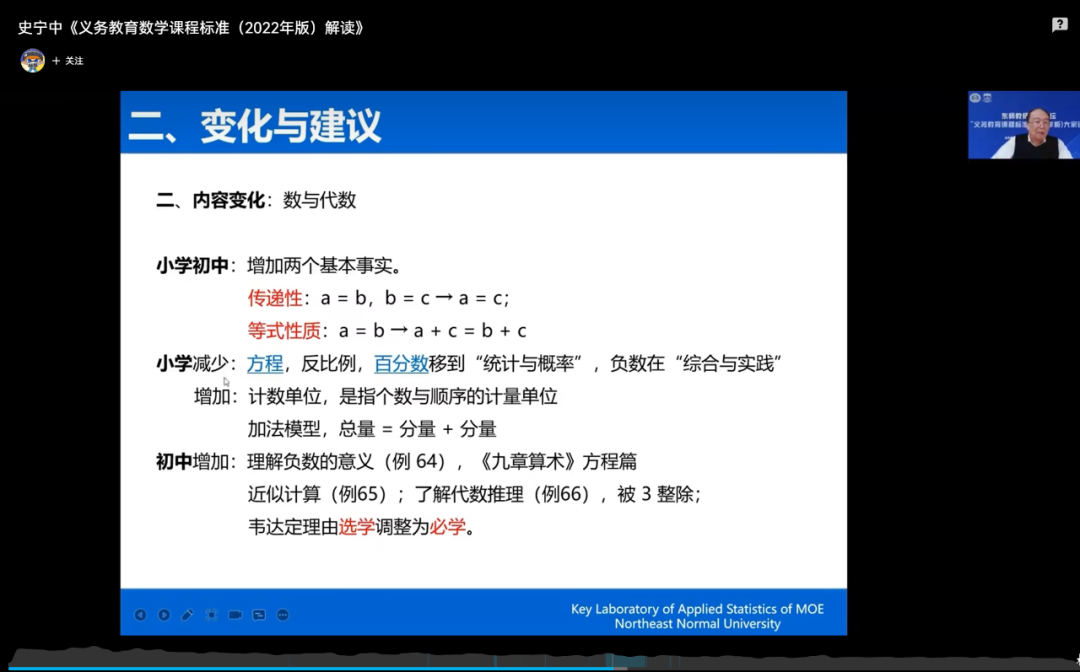

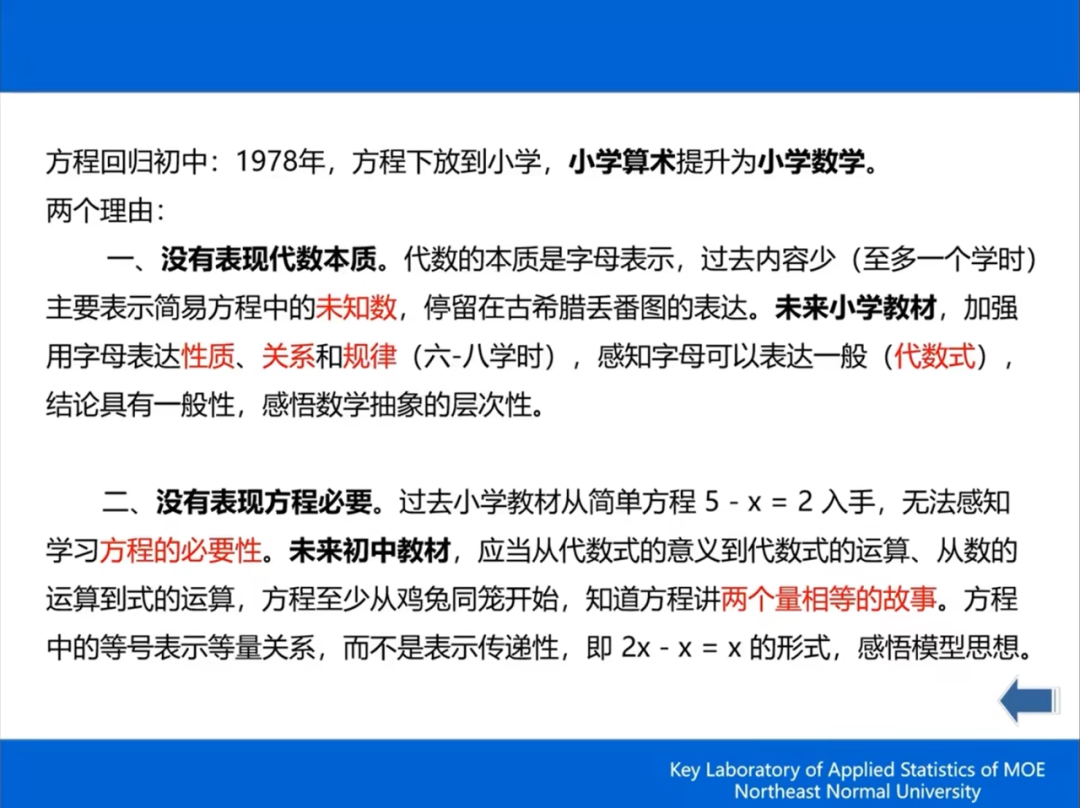

2022版課標修訂組的專家對將方程的內容從小學教學中清除(推延到七年級即初一再學)的解釋中有這麼一條:

簡易方程沒有體現出引入方程的必要性,方程應當至少從“雞兔同籠”講起——言下之意是算術思維求解複雜且有難度於是古人“不得已”發明了方程術。

課標修訂專家組組長“義務教育數學課程標準(2022年版)解讀”講座的視頻截圖

愚見以為:

其一,這條解釋作為取消小學數學中的方程內容不具有説服力;

其二,這條解釋對古人發明/創造方程的動機、邏輯及其必要性的解釋沒有觸及本質,當然,這應該是個開放性問題,故而,我也提供一個猜想。

以下試做論述。

1、其解釋不具有説服力

第一,如“5-X=2”這樣的簡易方程當然體現不出引入方程的必要性,甚至有點——用句粗鄙的話——“脱褲子放屁”的意味,或至少是有點“為賦新詩強説愁”的意思。但這是教學設計(教材編寫)的不合理啊。另外,要體現出引入方程的必要性也沒有必要非得從所謂“雞兔同籠”開始啊,丟番圖的墓誌銘不就是一個現成的極好的可作為導入方程概念/理念/思維/思想的引例嗎?!所謂對於向孩子呈現的(加這個修飾語另有深意,見下文)必要性不就是向其展現對於一個複雜的問題用算術思維求解很難而用代數-方程思維就相對容易的“事實”嗎?!

第二,用“雞兔同籠”的例子就能體現引入方程的必要性了嗎?或許非也!你看看當今的小學生用算術思維解這個問題(據説有多達13種算術解法)的熟練老辣(堪稱“絲滑”)之程度的事實就明白了。

2、如何闡述引入方程的必要性呢

然則,如何向孩子們闡述或傳達(並非刻意強調而是潛移默化的)引入方程的必要性呢?我的看法如下。

上策:不必闡述和刻意強調(其實恐怕也説不清楚,因為這個問題本身恐怕沒有定論或共識,即使有,恐怕也只是我們的“數學教育專家”們的一廂情願的一偏之見),學生在用方程時自然而然就能(潛移默化的)領會到方程思維之於算術思維的優越性,並從這種領會中自己去把握引入方程的必要性。

下策:如果非要闡述和強調,我認為首先應該向學生説明這是一個沒有定論的開放性問題,也就是説,古人究竟是在什麼樣的情境下生髮了什麼樣的靈感從而創造出了方程(術),古人沒有交代,後人只能憑自己的理解和認識去猜想,然後向學生們介紹各種猜想,讓孩子們自己去理解和判斷(有心的孩子會帶着這個問題在今後的學習中隨着知識的擴展和深入而重新思考)。

3、引入方程之動機、邏輯及其必要性的猜想

在此,我也闡述一個我自己的猜想(專家組組長借“雞兔同籠”表達的方程是算術思維求解有難度從而所做出的“不得已”的發明的意思,還是很有道理的,納之)——內含些許“暴論”:

我的猜想的關鍵在於將中國方程術(實則是“三元一次方程組”)的發明與西方代數方程(實則是“一元一次方程”,如古希臘丟番圖的墓誌銘的那道題的一元一次方程解法)的發明區別開來,分別闡述其發明的必要性。

中國方程術的發明:

對於同時有三個“相互獨立的”(其中任何一個不能用另外兩個或兩者之一去表示,即:三個未知數之間沒有可供相互換算的數量關係)待求解其數值之對象(即同時有三個“獨立”的未知數)的問題(如《九章算術》第八章“方程”中作為引例的問題,其要同時求解的是三個獨立對象的數值,即:上、中、下三等禾其各自之一秉分別各實多少鬥),算術思維已經極難求解(是否是“不可能”呢?因為有點“三體問題沒有解析解”的意味啊,三即多、多則惑。即使能用算術思維求解,這恐怕也並非正常智商能駕馭的了),不得不另創新術,於是中國古代數學家以其無上智慧創造/發明了“方程術”;“方程術”用現代數學的語言表述即“三元一次方程組及其解法”,準確的説,“方程術”並未如現代數學那樣用符號語言(即使是“甲、乙、丙”或“天、地、人”這樣的文字其本質也是符號,也可以作為代數或者説方程中未知數的表示/指代符號)去寫出這一組三個“三元一次方程”(含待求解之三個對象即三個未知數的等式)然後對三個等式根據等式性質進行逐個消元、移項和合並同類項諸運算得到其中之一元的數值繼而利用第一元的數值算出第二元的數值最後再利用第一元和第二元的數值算出第三元的數值,而是其解法即“其籌算方式中的‘置籌法式’和求解運算中的‘遍乘直除’法式”內涵了三元一次方程組的概念/理念/思維/思想,其“置籌法式”採用了分離係數的方法表示線性方程組,相當於現在的矩陣,其“‘遍乘直除’法式”,與矩陣的初等變換一致。

西方代數方程的發明:

由於西方是字母文字,加上其有發達的將數學做形式化表述的傳統(如古希臘的生活於公元前330年-公元前275年的歐幾里得著述的《幾何原本》,其中已有符號參與的運算——圖形之間的關係的比較其本質可能就是符號表示的量之間的運算),以及其演繹思維的方式(正向推理),在遇到的算術問題雖然僅有一個待求解其數值的對象(即“一個未知數”)但卻也相當複雜困難(逆向思維的特點)時,或許就會被迫轉向其擅長的正向思維的方式並自然而然地引入字母表示數並將找出的問題中各數量之間的等量關係寫成含有以字母表示的未知數的等式,也就是一元一次方程——簡易的一元的代數方程(古希臘的生活於據推測約公元246—330年的丟番圖所創立)。

為什麼中國的“方程術”是從“三元一次方程組”開始的而西方的“代數方程”卻是從“一元一次方程”開始的呢?

我有兩種堪稱暴論的猜想——真的是僅供參考(絕非謙虛之語):

**第一種。**中國古人的算術思維和計算能力(有籌算術、珠算術等計算工具及其方法的加持)太過強大,再難的一元的算術問題都不是事兒,連極難的二元的“雞兔同籠”問題也不在話下,只有遇到三元的問題算術思維失效時,才想着要創造、發明新的方法——計算之術(從“方程”所在的《九章算術》的書名中的“算術”——計算之術——一詞即可見一斑),於是才創立了“方程術”。所以中國的“方程術”起步就是“三元一次方程組”。有了“方程”的概念/理念/思維/思想之後,再去求解二元和一元的算術問題就自然而然可以用(實際上也可能不會去用,關鍵在於各自的計算方式的簡繁與否,若思維上簡單,但計算麻煩——解方程組的計算要用籌算的,則或會棄之不用)二元一次方程和一元一次方程了(這從魏晉時期的大數學家劉徽在公元263年前後為《九章算術》所作的註釋——如”二物者再程,三物者三程,皆如物數程之。並列為行,故謂之方程“——中可知。他還創立了比“遍乘直除”法更簡便的“互乘相消”法來解方程組)。西方古人的算術思維和計算能力可能會稍差點,且其記數法表示的數本來就不便於、不利於計算(參見:……作為概念的(自然)數是如何被認識到——發明和/或發現——的?一個猜想……),加之其記數法表示出來的數本來就是用字母符號表示的數以及其崇尚以演繹思維為基礎的正向推理方式,故而其在遇到一元一次方程形式的很難的算術問題時,就可能自然發明、創造出一元一次方程。而西方在創造出一元一次方程後,並未在二元、三元等多元一次方程組方面有所建樹(直到17世紀才由德國的萊布尼茲提出完整的線性方程組的解法法則),卻在一元二次、三次乃至於多次方程的研究上成果頗豐,其中原因或許就在於其方程的發明背景。

**第二種。**西方的”代數方程“是在學習、借鑑了東方/中國的”方程術“後結合自身的數學特點而改造、發展起來的,但由於其在學習、借鑑”籌算術“(”籌算術“以中國的”十進位值制“記數法為基礎,西方/古希臘的記數法與其格格不入)上的困難,故而學習不了或學不會中國”方程術“中”多元一次方程組“的”籌算“方式的解法,所以,西方/古希臘人學不了”多元一次方程組“而只能取中國”方程術“的思想並結合自身的數學特點發展出一元的代數方程(一元一次方程,繼而一元二次方程、一元三次方程及一元高次方程並研究其解法)。當然,這個猜想涉及到”中學西漸“,很難説得清也缺乏文獻史料的佐證;更有可能與”古希臘和/或古羅馬偽史論“有所牽涉,那就非我所願了(相比於”古希臘和/或古羅馬偽史論“,我更傾向於在公元前後的古代就有規模不小的”中學西漸“——或”中學“通過歐亞大陸的自然交流逐漸傳到西方並引起了西方/古希臘人的學習、研究、借鑑和二次創造的興趣和行為、或西方有意識地通過歐亞大陸的交流着力學習、研究東方大國的”中學“並在理解、吸收其思想後二次創造)。

節選自:將方程從小學推延到初中有無必要、會否誤才?兼論現實教學中的掩耳盜鈴丨對2022版新課標的思考丨小學數學“教-學”探索・雜談篇