台灣流行樂50年:衝出亞洲,退回小島_風聞

毒眸-毒眸官方账号-文娱产业媒体,看透真相,死磕娱乐。04-09 19:45

當滿頭白髮的老者在日月潭旁的山崖上撫琴低吟,而攝影棚內的舞台上成名於大陸的歌后也回以同樣的旋律,兩人隔空合歌的一幕擊中了許多觀眾心中柔軟處。

旋律裏是:“不要問從哪裏來,我的故鄉在遠方……”自從胡德夫和那英在第一期裏共唱《橄欖樹》,《聲生不息·寶島季》始終保持着可觀的熱度,拋開政治色彩,台灣流行樂也一直是聯結大陸和寶島的紐帶。

像《橄欖樹》《月亮代表我的心》這樣被兩岸聽眾視為共同記憶的歌曲還有很多,畢竟從上世紀70年代一直到10年代前,台灣一直是華語流行樂重鎮,給人們留下了許多堪稱家喻户曉的音樂回憶。

高曉松在一次和梁文道的對談中提出過一套關於台灣流行樂的理論,他認為“懷舊本來就是屬於年輕人的,老了早看開了”,所以就會出現00後懷念80年代流行樂、10後還聽周杰倫們的現象,而且“每一代的文藝青年或青年知識分子,都懷念上一個時代,這是一個規律”。

這從一種角度解釋了為何某些頗有年頭的台灣流行樂,至今仍能激起大眾共鳴。不過在另一個角度上,某些歌曲的生命力已經跨越了好幾代人,能從“流行”跨入“經典”範疇了。

時至今日,依然有太多出自台灣的音樂人、歌曲名字還被記得。而當那些流行金曲的旋律響起時,也總讓人忍不住跟着唱起。

從一個可樂瓶開始流行

半個世紀前,台灣並沒有自己的流行音樂,當時的年輕人只能仰望稀缺的舶來文化,在貧瘠的精神生活中苦苦掙扎,音樂主流是“舊上海”式的歌曲,以及來自日本和西方的翻譯歌。

“本土音樂的主題多為燈紅酒綠、浪子心聲……我一開始在咖啡館駐唱時演唱的也是西洋歌曲。”胡德夫曾回憶道。這種時代環境下,“鄉土意識”成為一種文化新思潮,以余光中為代表的許多知識分子開始反思“全盤西化”,思潮反映到樂壇上便爆發了“現代民歌運動”,運動中所湧現的一批歌手、歌曲即台灣流行樂的初聲。

1975年台北中山堂舉辦的“現代民謠創作演唱會”是改變局面的第一次契機。音樂會的前半場還在表演西洋歌曲,後半場卻頗有象徵意義地轉為歌手楊弦的個人作品發表會。他的作品主要根據余光中詩集《白玉苦瓜》中的詩作譜曲,這既代表着音樂取材對象從海外轉向本土,也開啓了“以詩入歌”的風潮。

除了余光中親自到場,台下還坐着一些重要人物,如剛剛創刊《滾石》雜誌的段鍾潭、段鍾沂兩兄弟,幾年後這份雜誌將轉型成為滾石唱片。再如日後有“民歌之母”之稱的陶曉清,她在自己的廣播節目《熱門音樂》裏開闢了“中西民歌”時段,專門介紹由青年學子新創作的歌謠。

讓“民歌運動”在社會層面掀起巨大反響的,則是發生在1976年的一次偶然事件。淡江文理學院於這年年末也辦了一場西洋民謠演唱會,胡德夫原本受邀前往,但剛巧他頭一天打架掛彩,便讓好友李雙澤替自己出場。表演當晚,李雙澤拿着一瓶可口可樂上台,第一句話是對台下説:“從國外回來,喝的還是可口可樂。”

隨後他又把“矛頭”指向前一位演唱者:“你一箇中國人唱洋歌是什麼滋味?”現場主持人陶曉清借勢問他“中國的現代民歌在什麼地方”,李雙澤答:“沒有能力寫出自己的歌之前,應該一直唱前人的歌,唱到我們能寫出自己的歌來為止。”

經由媒體發酵,該事件漸漸被傳為了李雙澤怒砸可樂瓶、高呼“要唱自己的歌”,儘管與事實略有出入,但台灣正需要這樣符號化的口號。

“民歌運動”就此正式開啓並迅速擴散,楊弦、胡德夫、李雙澤等人發表了《鄉愁四韻》《江湖上》《民歌》等國語民謠,運動還吸引了大批尚在校園中的年輕人蔘與,催生出一幅清新的“校園民歌”圖景,《蘭花草》《再別康橋》《阿美,阿美》等歌曲都廣為傳唱。

當然,如果沒有商業化推動,熱潮也就只能止於校園了,新格唱片比較敏鋭地發覺了校園民謠的市場潛力,從1977年到1980年連續舉辦了四屆“金韻獎”比賽,即“青年校園民歌大賽”,表現出眾者就能發唱片正式出道。

如今看來,“星味”最濃的一屆比賽當屬第二屆,“優勝歌手”裏就有木吉他合唱團、王夢麟、李建復等人。其中由侯德健譜曲填詞、李建復演唱的《龍的傳人》在1978年先以單曲形式發行,濃厚的家國情懷讓這首歌傳唱了數十年。

那年奪得“冠軍歌手”的就是齊豫,作曲人李泰祥在金韻獎比賽裏認識她並承諾為她製作專輯,而按當時和文學圈合作的潮流,李泰祥找到作家三毛作詞寫出了《橄欖樹》。這首歌隨後作為齊豫首張專輯的主打曲目發行。

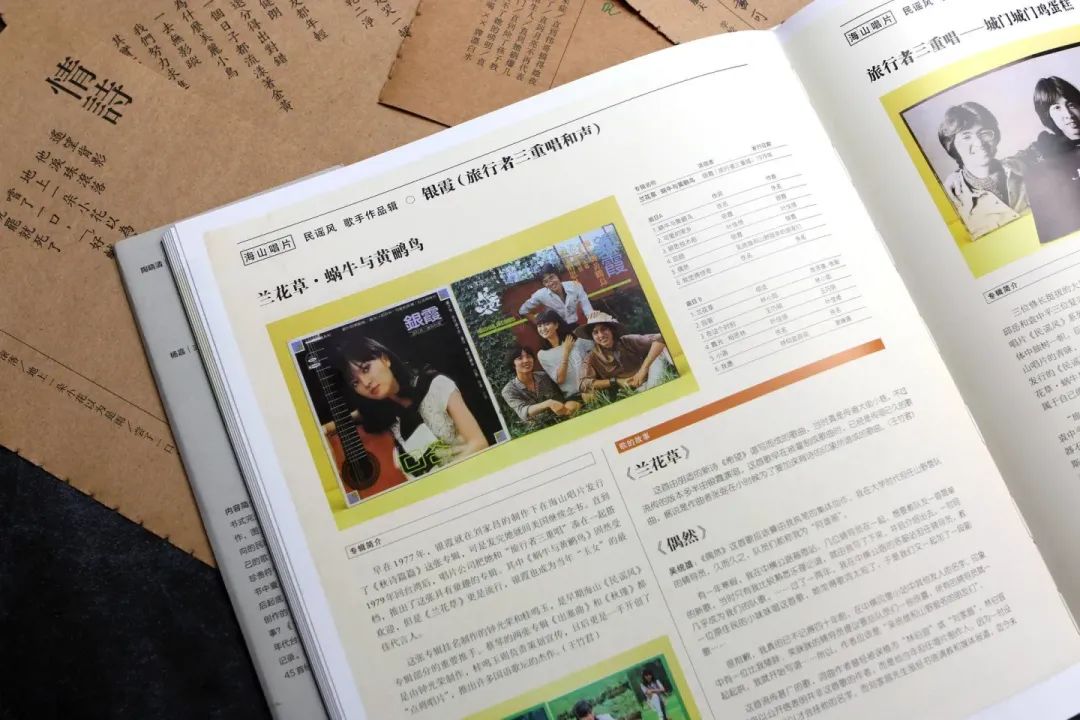

新格唱片的競爭對手海山唱片也舉辦民謠歌唱比賽,從中脱穎而出的代表明星是蔡琴。1979年在海山發行的合集唱片《民謠風》裏,蔡琴就已經獻唱了《恰似你的温柔》《我曾經來過》等曲目。

同時期的台灣不僅有民歌,影視也進入了蓬勃發展期,瓊瑤作品所改編的電影、劇集也捧紅了一批影視主題曲,如鳳飛飛的《我是一片雲》《一顆紅豆》、蕭麗珠的《一簾幽夢》、高凌風和江蕾原唱的《在水一方》等。

而提到通過影視主題曲走紅,自然無法忽略那位名氣獨一檔的歌手:鄧麗君。自1969年演唱連續劇《晶晶》的同名主題曲成名後,鄧麗君的影響力一直持續到80年代末。嚴格意義上,鄧麗君的大部分知名曲目均為日文歌翻唱,其實遊離在台灣流行樂的自我發展體系之外,但她又是整個華語樂壇有史以來第一位國際巨星,更是寶島向世界輸送的傳奇。

大師與黃金年代

80年代初,段氏兄弟的那本《滾石》雜誌已經賠了700萬台幣,眼見唱片業風生水起,他們又創辦了唱片公司。他們不會想到的是,當民歌浪潮接近尾聲,滾石發行的一張專輯讓羅大佑橫空出世,又把台灣流行樂抬到了全新高度。

羅大佑大學畢業後先是在台北一家醫院當放射科醫生,把寫歌當成副業。他給各唱片公司寄去的母帶不受歡迎,當時還不流行“創作型歌手”,羅大佑的演唱方式顯然毫不“優美”。滾石雖然接納了,但也不敢看好其市場表現,甚至有台媒預測稱,這張專輯最多賣兩千張。

最終《之乎者也》的銷量是14萬張,被更多媒體評價成“改變流行樂史的原子彈”,收錄曲目幾乎每首都成了經典:《鹿港小鎮》《戀曲1980》《童年》《光陰的故事》《將進酒》等。僅僅第二年,羅大佑又拿出了專輯《未來的主人翁》,除同名曲目外還收錄《亞細亞的孤兒》《現象七十二變》《愛的箴言》等,一舉奠定了自己的樂壇地位。

如今關於羅大佑作品價值的評價已經相當穩固,他在流行歌曲裏體現出的現實洞察和人文表達前無古人,金曲獎有段評語便寫道:“羅大佑作品的批判和社會啓蒙意識、大時代感以及搖滾與東方美學的結合,堪稱華語樂壇的豐碑。”

音樂作家馬世芳還認為,雖然後世分析往往注重歌詞,但羅大佑的歌早期也是先被聽見而非看到,他“最厲害的是他永遠旋律先行”,可以找到最好的詞曲搭配方式,唱出來近於白話又有詩的氣質。

《光陰的故事》裏,“就在那多愁善感而初次流淚的青春”就表現出一種擲地有聲的語言質感,和之前的流行歌有很大差別,念得清晰又能唱得好聽。羅大佑在鑽研詞曲咬合方式上同樣給了後來的歌手們很大啓發,對他自己而言,“用破鑼嗓子去唱大家也會覺得很動人,而不會覺得奇怪”。

1985年時,羅大佑受邀創作《明天會更好》,台灣樂壇模仿邁克爾·傑克遜的羣星義演歌曲《We Are The World》,推出了著名的世紀大合唱。這成為了整個華語音樂史上的一次標誌性事件,《明天會更好》也響徹整個華人世界。

羅大佑出道後,滾石唱片公司還誕生了一位大師級音樂人——李宗盛在28歲時發了自己的第一張專輯《生命中的精靈》。專輯裏的許多歌曲都是他寫給同一位對象的情歌,和此前成名的羅大佑、侯德健、蘇芮等歌手代表作中的“集體主義氣場”不同,是張關於“小我”的專輯。

在音頻欄目《聽説》裏,馬世芳也對李宗盛有段精準評價,他認為李宗盛的歌“都是講小我的故事”,但李宗盛“總有辦法能夠從這些生命中的細細瑣瑣、雞毛蒜皮的東西里面找到詩的光芒。能夠把這些私我的小小的情感,寫出具有史詩一般的有普遍感染力的作品。”

有着史詩般氣魄的是李宗盛的作品,也是步入全盛時期的滾石。1989年,李宗盛為陳淑樺打造的《跟你説聽你説》,成為台灣第一張破百萬銷量的專輯,從這一刻起,華語樂壇真正意義上跨入唱片工業時代。

眾所周知,李宗盛在樂壇更重要的身份是金牌製作人,捧紅了一批歌手和曲目。其中陳淑樺的《夢醒時分》是一個關鍵節點。這不僅是因為,陳淑樺幹練勇敢的形象、歌詞裏的“有些事情你現在不必問/有些人你永遠不必等”顛覆了女性柔弱被動的形象,給許多女性聽眾傳遞了瀟灑愛情觀;也是因為,收錄《夢醒時分》的專輯《跟你説,聽你説》是台灣音樂史上第一張銷量破100萬的專輯,當時台灣省總人口只有2000萬人,瘋狂的銷量是台灣唱片業走向巔峯的縮影。

除了李宗盛簽約的滾石唱片,還有另一家公司飛碟唱片與之分庭抗禮,旗下有張雨生這樣的全能製作人,還有小虎隊、鄭智化、蔡琴、蘇芮等實力歌手。

整個八九十年代,台灣音樂和香港音樂交流密切,香港藝人在台灣也有巨大影響力,比如1993年台灣地區的唱片銷量年榜上,排在第1的是張學友的《吻別》,售出136萬張,劉德華的《真情難收》也以45萬張排在第6。

為了“對抗”香港,台灣民間也有了台版“四大天王”的説法,分別是齊秦、周華健、王傑和童安格。齊秦早年以“狼”的姿態出道,很受叛逆的年輕人歡迎,《大約在冬季》《外面的世界》等曲目更是紅遍兩岸;周華健在台灣創下了4個月唱紅40首廣告歌的紀錄,乃至有“廣告歌王”之稱;王傑首張專輯《一場遊戲一場夢》一炮而紅,3個月銷量就破了70萬張;童安格也有《明天你是否依然愛我》等代表作。

女歌手方面則以張惠妹、范曉萱、許茹芸等為代表,其中張惠妹被張雨生提攜,首張專輯就創下了108萬張的銷量。她的崛起也是台灣原住民歌手在大眾層面的一次跨越,這同樣是那個年代台灣樂壇包容性的體現。

九十年代的另一件大事是一些國際唱片公司開始直接到台灣開設分公司,華納、索尼、環球、EMI等紛紛進駐,本土公司如飛碟、上華等都被收購,滾石則堅持自主運營。

原有格局雖然有變,但並未產生什麼不利影響,相反,千禧年後台灣地區還孕育出了一批亞洲級別的“天王”、“天后”,引領了台灣流行樂最後的輝煌。

衝出亞洲,退回小島

本世紀前10年的台灣樂壇繼續代表着華語流行樂的最強力量,歌手的身份構成其實非常多元,台灣地區土生土長的有周杰倫、蔡依林、蕭亞軒、羅志祥、張韶涵等人,還有五月天、S.H.E、F.I.R、蘇打綠等廣為人知的樂團組合,美籍的王力宏、潘瑋柏,東南亞籍的孫燕姿、林俊杰、蔡健雅、梁靜茹等歌手的影響力同樣遍及大中華地區。

無論出生何處,這批新興明星或多或少都受到了台灣成熟唱片工業的洗禮,《亞洲週刊》在剖析“孫燕姿現象”時,就總結出了“東南亞歌手+台灣製造+行銷大陸=紅遍亞洲”的成功公式。

一時間男歌手有“新四大天王”、女歌手有“四大三小天后”,其中不少人直到現在也沒有淡出公眾視野。

毒眸曾在過去的文章(“冷門歌手”孫燕姿,和他們的黃金年代)裏提到,“羣星閃耀”過後就是“羣魔亂舞”,以2004年為分界線,移動彩鈴和互聯網就開始顛覆原本以賣實體唱片為主的產業生態。新媒介衝擊下,發展了近三十年的唱片業急速滑坡,歌迷能直覺感知到的是,大陸網絡神曲如《老鼠愛大米》的流行程度,不比所謂的“台灣流行樂”低。

當時也有不少傳統歌手發出哀嘆,如張信哲在《南方人物週刊》的採訪中説:“兩年換了4個team,一首歌都沒錄出來。公司也在不斷合併、重組。整個產業亂了,原來有規律的世界崩塌了。”

滾石唱片前CEO陳勇志則表示:“整個唱片市場營業額是跌了四成到五成,本來我自己覺得03年是谷底,可是04年還是掉了10-15%。”

這一現象其實不僅發生在國內,按國際唱片協會(IFPI)的統計,1999年全球音樂產業銷售額達241億美元,此後便一直下滑,到2014年跌倒最低谷,為142億美元,比1999年減少41%,其中實體唱片銷售收入減少74%。

但是,新媒介只會毀滅唱片行業,不會毀滅音樂行業。按IFPI的《全球音樂報告2022》,從2017年開始,全球流媒體音樂銷售額首次超過了實體唱片銷售額,佔到音樂行業總收入38%,且繼續保持高速增長,2021年佔比達到65%,同年實體唱片萎縮到只佔總收入19%,但2021年的總收入達到259億美元,超過了1999年的數據。

台灣流行樂也並沒有隨時代改變而消亡,只是在“音樂分眾”的大趨勢下,因為台灣市場體量太小而顯得默默無聞。至於難出大師,沒有“國民級”的“天王”、“天后”,也只是“分眾”的必然結果,它本來就不止發生在音樂領域。

即便如此,在一些細分領域內台灣還是給華語樂壇貢獻了不少出色的音樂人,以樂團為例,草東沒有派對、椅子樂團、Deca Joins等都成立於2010年以後,各自都有忠實擁躉。

台灣只是一個面積狹小的海島,給數十億華人留下好幾代音樂記憶已屬奇蹟,也許未來還能“但願那海風再起”,但如果只有過去那些尚未被時間淹沒的金曲,也足夠了。