戴建業,請別退網_風聞

最人物-最人物官方账号-记录最真实的人物,品味最温暖的人间04-13 14:31

作者 | 三伏

來源 | 最人物

距離戴建業走紅的那個初秋,已經過去了四年。

2018年,戴建業與某名師講壇合作錄製的視頻偶然間被傳到了網上。

在視頻中,他操着一口麻城普通話,講解王之渙那首婦孺皆知的《登鸛雀樓》。

“這就叫盛唐,浪漫得要死!狂得要命!”

短短一週的時間,這條視頻的播放量超過了3000萬次,獲得了100多萬的點贊。喜歡他有趣靈魂的人,終於大大超過了投訴他普通話不標準的人。

這位原本枯坐書齋的教書先生,就這樣成為了“網紅教授”。

後來,課堂撞上流量,朗朗的讀書中,也開始夾雜蜚語與爭議。

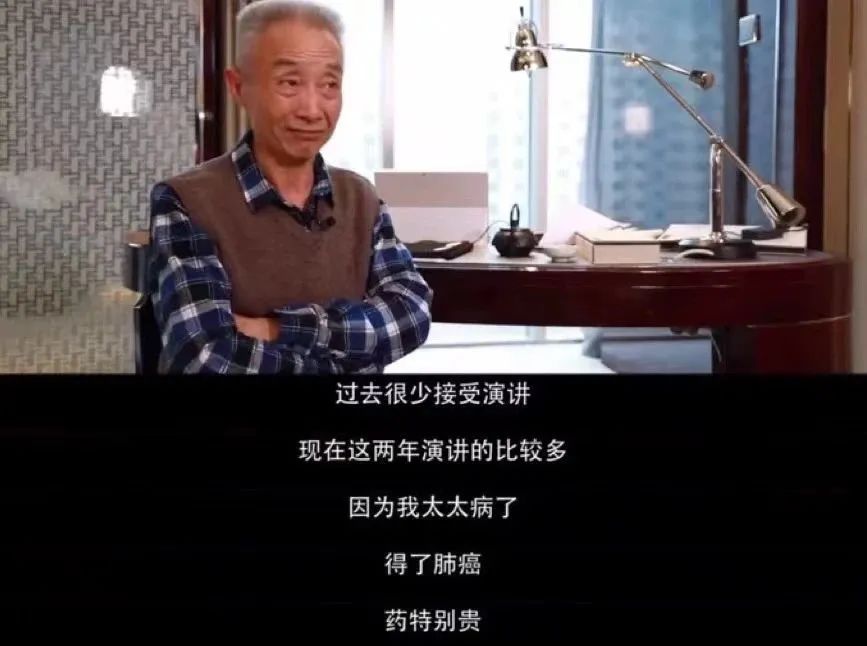

在一段流傳甚廣的故事中,戴建業的妻子患病,一盒藥要51000元。

他為此上了許多講座賺錢,被學生在講座上怒批“失去了文人風骨”,戴建業反駁道:“如果妻子沒了,我要這文人風骨有何用?”

然而,戴建業卻在一次採訪中澄清,自己的稿費可以負擔起妻子的藥費,也沒人當着他的面説這樣刻薄的話。

他説:“我最想做一個靠近真實的人,哪怕真實是粗糲的。”

如今,他已經67歲,在本該退休的年紀,他選擇繼續前行。

歲月流逝,流量飛馳,這個時代,有趣的靈魂,很少,很難。

且行,且珍惜。

“這次活動請了個帥哥作為主持人,他的普通話講得好,造成我的壓力很大。”

3月底,戴建業出席了第十屆中國網絡視聽大會“知識型視聽平台發展論壇”,一開口又是熟悉的“麻普”,台下鬨堂大笑。

這個3月,戴建業挺忙。

3月4日,“感動中國2022年度人物”之一頒給了“銀髮知播”羣體,67歲的戴建業也榜上有名。

年過半百,滿頭華髮,老教師們卻依舊活躍在網絡上,將自己的畢生所學,傳授給新青年。

頒獎典禮上,戴建業豎着大拇指,對着屏幕前的觀眾:“年輕就是本錢,努力就有希望。”他聲音洪亮,笑容滿面,似乎又回到了他的課堂。

諄諄教誨,語重心長。

《感動中國》中的戴建業

戴建業第一次“出圈”,正是以老師的身份。

2018年,62歲的戴建業還是華中師範大學(以下簡稱華中師大)文學院的教授。那時,某名師講壇流行錄製大學教授的課程,其中也包括了戴建業。

後來,該講壇把最受歡迎的幾節課截取了一些片段,搬運到了短視頻平台上,沒承想,戴建業講的那節課一天之內被點擊超過兩千萬次,火了。

視頻中,他穿着鬆垮的灰色毛衣,站在講台前,講王之渙的狂妄:

“那個王之渙狂得沒辦法!你看他的一首詩,一般人寫不出來的!白日依山盡……這叫盛唐,浪漫得要死!狂得要命!”

除此之外,他還講陶淵明的幽默:

“第一句寫得特別隆重,種豆南山下,你以為他種得蠻好,他突然來一句,草盛豆苗稀,種的個鬼田,要是我種的這個水平,我絕不寫詩……”

講李白的得意自大:

“自我感覺最好的人就是李白,他覺得天下沒有什麼他搞不定的……他在四十歲那年,接到了唐玄宗的詔書,召他進京,哇,他寫的詩,仰天大笑出門去,我輩豈是蓬蒿人,一看他這個德性就當不了官。”

還一掃杜甫給人老實巴交的印象:

“以前我以為他寫的‘讀書破萬卷,下筆如有神’是誇別人,後來我才知道,他是在誇自己。”

……

這都是他許多年前的課堂內容,原本的聽眾不過是華中師大的學生,又因為普通話講得不好,他的課堂風格主打的就是深入淺出,通俗易懂。

但也正是這種解讀,神奇地契合了當下的傳播語境。

在那條播放量最高的視頻中,一條評論被讚了6萬多次:“普通話不行,課説得絕對一流!”

事實上,早在華中師大的校園裏,戴建業就是一塊人人爭搶的“寶藏”。

在華中師大官網上搜索“戴建業”的名字,出來的關鍵詞是“古代文學學術帶頭人”、“陶淵明研究中心客座研究員”,以及很擠的課堂。

上課用的教材是他自編的,不是千篇一律的課本;講義是密密麻麻的宋體字文檔,不見花裏胡哨的排版。

他幾乎每節課都要點人起來背書,但他的課堂上還是擠滿了蹭課的學生,“如果不提前佔座,就只能無功而返”。

但與網絡上不同的是,在學生的描述中,網絡的片段還是“保守”了。

有一節課,他與學生們聊陸機的“撫枕不能寐,振衣獨長想”,講到興起時,他走到講台前,脱下了外套,拿在手裏用力地甩了一下,嘴裏還唸叨着:“睡不着,我該怎麼辦哦!”

他手舞足蹈,偶有語無倫次,唯有熱愛,才能沉浸至此。

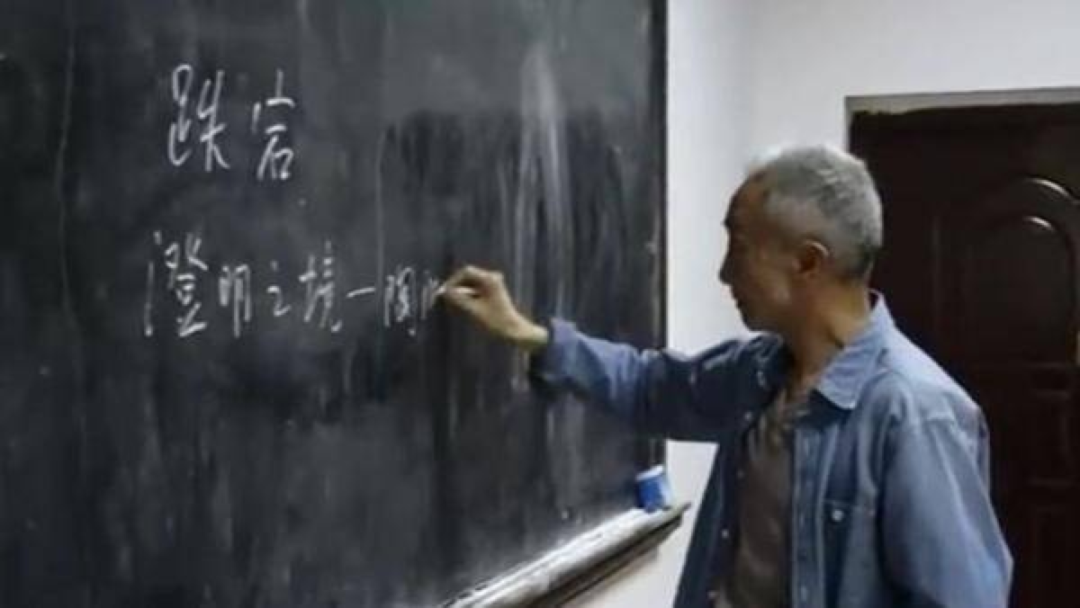

戴建業在華中師大的課堂上

2020年,64歲的戴建業在某視頻平台上開通賬號,開始更新有關古代詩詞和人生觀點的視頻。

在本該退休養老的年紀,他站上了人生新的起點。

提起做這件事的原因,他説:“我原來在大學裏上課,總是在想如果我一年教200個新生,10年才能教2000個,100年才能教兩萬個。説實話,我既沒有興趣也沒有信心活100年。”

當課堂通上網線,聽他上課的人,早已遠遠不止兩萬。

戴建業形容自己的人生,時常用到的詞是:何曾料到。

“我一生都在命運之舟上沉浮,從來都沒有掌握過自己的命運,因而從不去做什麼人生規劃,覺得‘人生規劃’就是‘人生鬼話’。”

1956年,他出生在湖北麻城的一個小山村,其幼時即厭學。

戴建業的父親曾在舊時代接受過教育,是村裏少見的知識分子,格外推崇讀書,恨不得偃苗助長。

戴建業出生之後,父親便望子成龍。

戴建業很小就開始認字,後又被父親逼着練字,先練歐體,一遍遍地臨摹歐陽詢的《九成宮醴泉銘》,見他寫得實在笨拙,又改練顏體。

每天晚飯前,父親都要檢查一次他的課業,每次檢查幾乎就是一頓毒打。

戴建業形容道:“他一見我的字就發火,我一見他發火就哆嗦——至今我的字仍不成體統。”

他學會了數數,父親又逼着他背九九乘法表,那段時間,戴建業坐在書桌前,看見路過的狗都心生羨慕,因為它們只需要吃飯狂吠,不需要背乘法口訣。

“當時要是在練字與吃屎之間選擇,我肯定立馬選擇吃屎。”

為了讀書,戴建業不知捱了多少頓打,更讓他感到痛苦的,是精神上的折磨。

父親總會潛移默化地給他灌輸許多遠大的理想,功成名就,幹出名堂,再落實到個人修養上,就要持之以恆,還要寵辱不驚。

“我小時候讀書,讀得不好要‘將功補過’,讀得好要‘再接再厲’,總之,不管讀得好不好,都沒有好日子過,生活簡直就是望不到盡頭的苦海。”

小學二年級,戴建業受到了校長表揚,放學後,他還沒進家門就開始大叫,想給父母這份快樂。

然而父親給他的,卻是一個巴掌。

“半罐子”、“輕骨頭”、“成不了大器”……殘酷的詞彙一個個拋過來,戴建業崩潰大哭。

戴建業説,自己與父親的關係,並不像父子,更像是仇敵。

考進大學前夕,父親去世,父子倆之間的隔閡都還沒有消除,直到戴建業也成為父親,從教子的細枝末節中,他才理解了父親當年的所為。

要成為一個普通的合格父親,有可能比成為一個優秀的大學教授,還要難上一萬倍。於是這世界上,有了很多憂傷的孩子。

可悲的是,他也不得不承認,自己長成了最討厭的父親的樣子。

在兒子戴偉眼中,父親戴建業也是個十分嚴格的人,甚至有些固執。

大學時,戴偉在學校的一次比賽中得了第一名,但當他把這個消息告知父親時,戴建業的第一反應卻不是誇獎,他告訴戴偉:“有本事多拿幾個第一名啊。”

後來,戴偉在互聯網公司做數據分析工作,但他每次回家,戴建業還是要問他有沒有寫論文。

戴偉説自己不需要寫論文,戴建業還不樂意:“像你們這麼大的時候,我很多同事都出專著了!”

每每談到家庭教育,戴建業都會有些沮喪,他説:“原生家庭對我的影響很大,我明明知道不對,但我還是會下意識地這樣去做。”

他還説,如果生命再來一次,他絕對不會再這樣對待孩子。

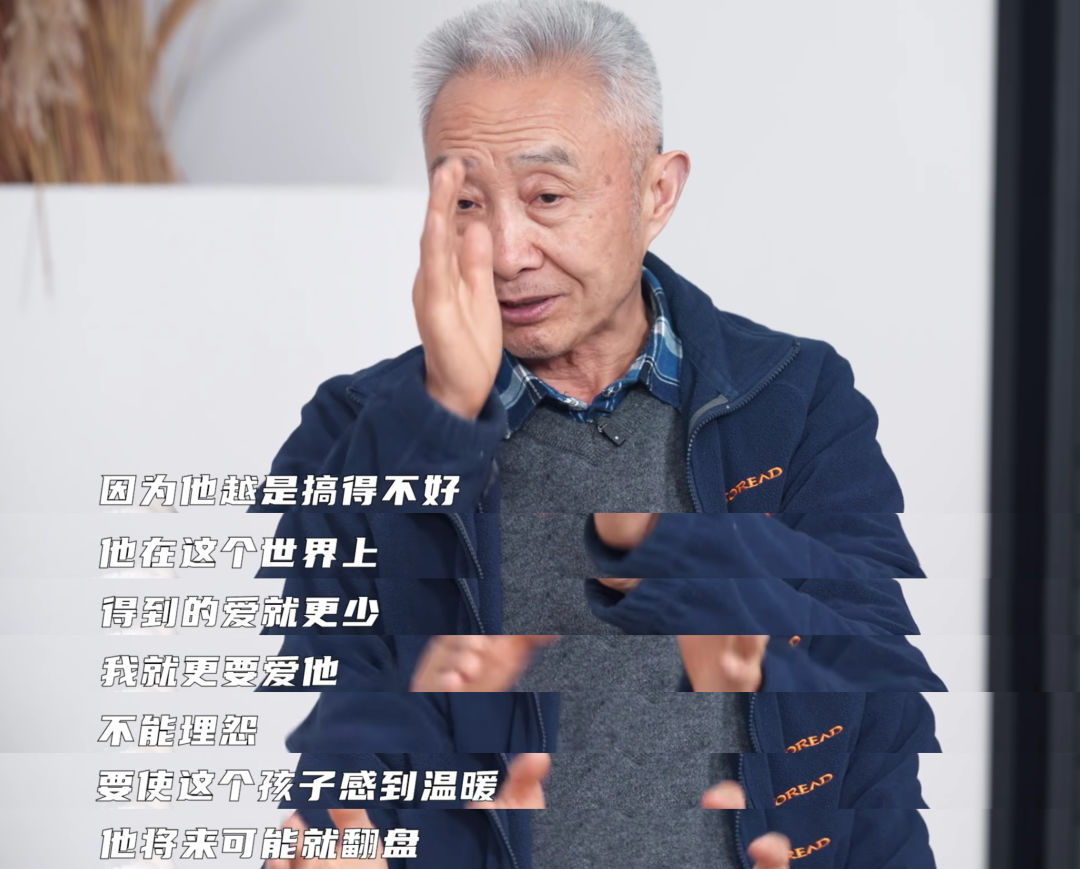

“(應該是)孩子不管成不成功,我永遠愛他,因為他越是搞得不好,他在這個世界上得到的愛就更少,那我更要愛他。”

很多人會説,人生就是一場馬拉松,孩子一出生就站在了起跑線上,好的小學對標升入好的中學,好的中學為了考進好的大學,好的大學方便找到好的工作……

人這一生汲汲營營,疲於奔命,只有抵達終點的那一刻,才知是非成敗轉頭空。

戴建業現在反倒認為,人生應該是一場旅遊,沿途都是好風景,乘興而來,興盡而歸,最好不過。

他毫不留情地説:“有些家長望子成龍,説的刻毒一點,他不是愛孩子,愛的是自己。孩子考上名牌,他覺得自己臉上有光。

“一旦兒女沒有給自己臉上爭光,沒有給自己帶來什麼‘好處’,就一方面自己垂頭喪氣,一方面埋怨兒女‘不爭氣’。”

英國有句諺語講:“每個人的衣櫥裏都有一具骷髏。”

戴建業坦言,人非聖賢,他不僅做過很多荒唐事,還常有“鄙俗之念”。

好比為什麼會走上文學這條路,就源於一次醜陋的抄襲。

上中學時,戴建業最拿手的是科目是數學,還曾在全校的數學競賽中獲得過前三名。

直到高三下學期,學校裏辦牆報,戴建業是主要負責的學生。

牆報做到一半,班主任恰好路過,看到上面清一色的批判文章,一時興起,建議學生寫幾首詩。

沒人應聲,老師乾脆點名:“建業,你去寫幾首來。”

彼時戴建業對詩歌一知半解,更別提要寫在短短時間內寫出“幾首”,只好“另闢蹊徑”——抄。

他從閲覽室找來報紙,抄了三首詩,僅改動了其中一小部分,張貼之後,老師與同學們好評連連。

“沒想到抄了三首詩弄出了這麼大的響動,得了這麼多榮譽,小孩的虛榮心很大,膽子卻很小,先不想承認是抄的,後不敢承認是抄的。”

也正是這幾首“抄來的詩”,讓戴建業嚐到了“甜頭”,於是,他立志要做詩人。

但他很快就意識到了,抄來的榮譽,遲早會帶來痛苦。

1977年,高考制度恢復,21歲的戴建業考進了華中師範大學中文系。

在大學讀了三個月,他從成為詩人的美夢中驚醒,本就對文學不感興趣的他,學得十分痛苦。

他試圖提交轉專業申請,但當時的大學沒設這種途徑,教育處的老師只告訴他:中文系是華師的好專業啊。

那段時間,戴建業愁得整晚失眠:“大學一年級我讀得苦不堪言,覺得讀大學無聊透頂,念中文系更是荒唐至極。吃不進,睡不着,上課是一種折磨,活着是一種負擔。”

直到大學二年級,他才從選錯專業的失落中走了出來,再到後來,他遇到了魏晉文人,方找到了自己的興趣所在。

多年之後,為了弄懂羅素的數理邏輯,他還試圖自學高等數學,卻無奈發現,數學的大門緊閉,他再也無力叩門。

“年齡越大就越是明白自己的本分,從此便不再想入非非。”

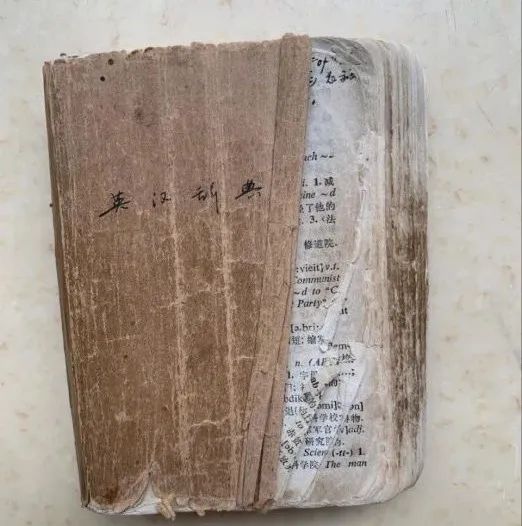

戴建業大學時用過的字典

在某期視頻中,戴建業曾向網友介紹自己的住處。

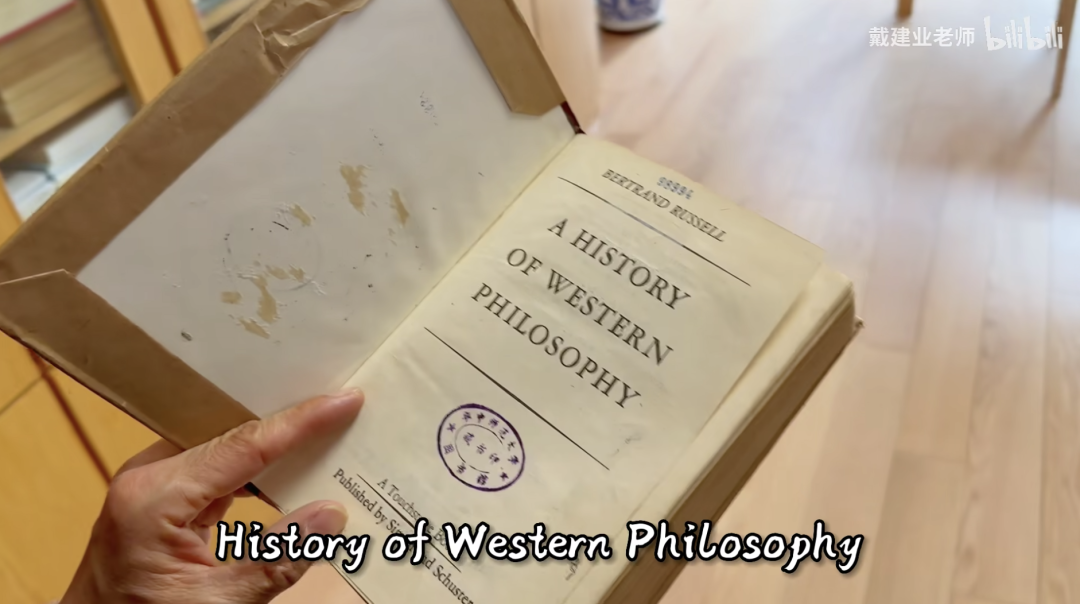

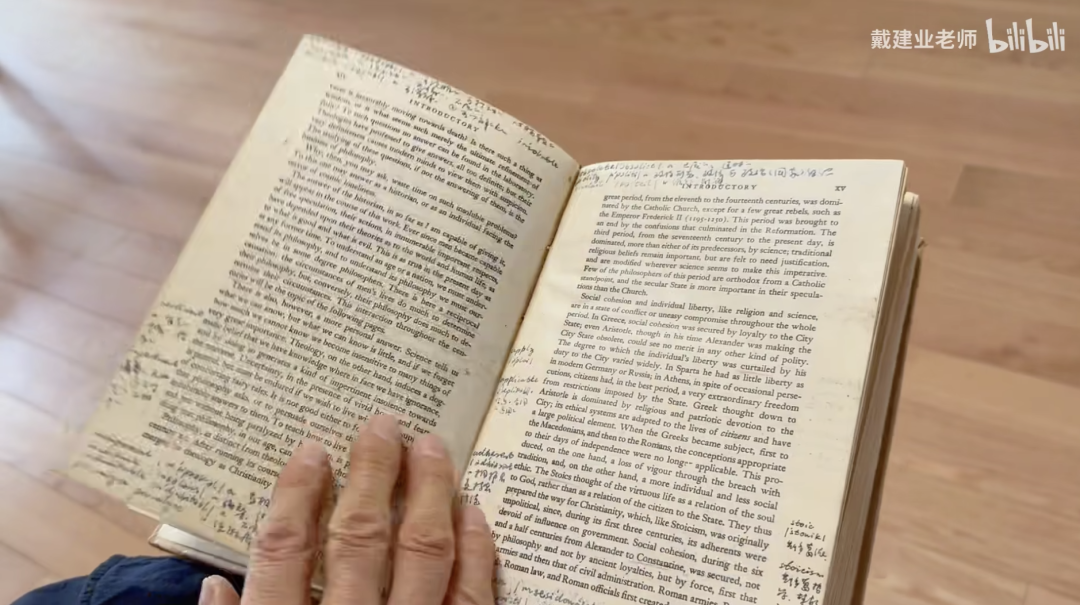

一共20分鐘的視頻時長,他從第50秒開始介紹自己的藏書,就在翻到羅素的《西方哲學史》一書時,他直白地説,這本書是他在圖書館“花了血本的”。

那還是在華中師大上學期間,他在圖書館借到了這本書,第一次讀到英文原著,簡直愛不釋手。

兩個月後,到了還書的時間,戴建業就告訴館員:“書丟了,你罰款吧。”

彼時華師大這本《西方經濟學》是盜印的,價格是四塊八,雖然小貴,賠了也就賠了,誰知圖書館規定是十倍價格賠償,“罰得我掉眼淚”。

面對着鏡頭,戴建業有些赧然,又帶着激動,他展示着書裏面密密麻麻的批註,喃喃自語:“我太喜歡這本書了,我讀了好多遍,從第一個字讀到最後一個字。”

戴建業“花了血本”的書

被翻到破損的書籍透露出他的喜愛,整整兩面牆的藏書也顯示着他的積累。

當初對文學百思不解的少年,如今成為了古代文學的專家,為魏晉文人的瀟灑沉迷,被唐宋詩人的浪漫折服。

世事無常,難以料到。

戴建業説自己是個好命的人,在自序中如此形容自己的幸運——

“或許是命運的善意捉弄,或許是命運對我一向偏心,我的短處常常能‘轉劣為優’,興之所至又往往能‘歪打正着’,陷入困境更屢屢能‘遇難成祥’。”

唯有一類,讓他倍嘗挫敗:普通話。

戴建業一開口,麻城的風迎面而來。

求學時,因為不會講普通話,同窗們聽不懂他講話,還曾在其身後模仿他的麻城口音。

大學二年級時,語音課老師常點學生起來發言,某次點到戴建業時,他求身邊同學小聲地念,自己跟着模仿發言,怎料老師以為該同學在聊天,警告他不許講話,戴建業張口結舌。

他説:“我不能也不敢用鄉音朗讀”。

戴建業(最後排右五)大學畢業班級合影

實習時,戴建業被分配到武漢一所中學,時常因口音鬧笑話。上到第三天就有家長投訴:“如果還是這個小戴老師上課,我家小孩明天就不來上學。”

實習結束後,其他實習生評分都是“優秀”,只有他得了個“合格”。

為了逃避就業,戴建業乾脆選擇了讀研。

戴建業(後排右一)與研究生導師曹慕樊(前)和師兄劉明華

但到1985年,29歲的戴建業研究生畢業,被分配回了母校,還是當了老師。

回校執教的第一堂課,他給一個縣長學習班上課,課講完了,縣長們對學校要求撤換老師,理由依舊是“聽不懂”。

有兩次,學校領導想要調離戴建業的教學崗位,逼得他衝着領導直喊:“我的普通話不好,你怎麼能聽懂了我的話呢?”

後來,《百家講壇》還曾找他錄過兩三次視頻,講老子與陶淵明,最後反饋回來的意見依舊是普通話不好,這還是在他早已成為教授的時間點之後了。

戴建業在課堂上

為了學習普通話,戴建業買了一台便攜式收音機,聽中央人民廣播電台的“閲讀和欣賞”節目,先自己反覆誦讀原文,再一字一句地跟着電台正音。

每講完一段課,他都要問學生一句“聽懂了沒有”,唯恐因為自己發音不準造成歧義,久而久之,就成了他的標誌性口頭禪。

2010年,華中師大研究生會搞了一個“我心目中的好導師”的評比,全校七千餘名研究生,戴建業獲得了四五千票。

後來,流量裹挾着他向前行走,其中為人津津樂道的標籤之一,就是他獨特的口音。

如今,再談起這口“塑料普通話”,戴建言笑着打趣:“我的‘麻普’就像中國許多戲文,它是我教學生涯中的一出悲喜劇:開頭是劫難的連環套,結尾則是典型的‘大團圓’。”

戲幕起,戲幕落,任憑看客説。

有關戴建業的戲文,自他出名後,唱了許多場。

最知名的,或許就是“文人風骨篇”。

在一段流傳甚廣的故事中,戴建業的妻子患了癌症,一盒藥要五萬一千塊,他為此上了許多講座賺錢,被學生在講座上怒批“失去了文人風骨”,戴建業反駁道:“如果妻子沒了,我要這文人風骨有何用?”

悽慘哀婉,對立衝突,義憤填膺,潸然淚下。

但點開這些類似的視頻卻發現,妻子患病是真,藥品價格是真,他上了講座是真,是因為“有些壓力”,這段有關“文人風骨”的對話,卻只有視頻製作者本人激昂的旁白。

事實上,早在2021年,戴建業就曾澄清過,自己的稿費可以支撐妻子在醫院的治療,在講座上被質疑更是子虛烏有,沒有人當面對他説出如此刻薄的話。

但事是假的,情卻是真的。

戴建業談妻子患病

這段故事,並不是甜蜜的開局。

戴建業與妻子何小平是經人介紹認識的,一個是農村地裏長大的孩子,一個是城裏嬌生慣養的姑娘,摩擦在所難免。

在戴建業的成長視角下,父親奉行大男子主義,家裏的事務均由母親一手操持,但何小平是幹部子女,條件富裕,可以説十指不沾陽春水。

新婚不久,何小平嘗試做飯,慢條斯理地切菜,戴建業在旁邊看着,急得滿頭大汗,何小平不以為意,對他説:“我做事就是比較精緻。”

蜜月剛過,兩個人便開始吵架。

在家中,何小平炒菜,戴建業就要洗菜;何小平做飯,戴建業就要刷碗。家務雖是平攤,但戴建業心中帶着怨氣,承擔得十分勉強。

戴建業在一篇文章中寫兩人的婚姻:“我想按自己的標準來改造太太,太太也決心要按她的模式來重塑先生。大家開始都以為‘親愛的’能‘脱胎換骨’,最後才明白‘死冤家’的‘本性難移’。”

戴建業説,我們吵了七八年,我才學會了珍惜她。

戴建業與妻子何小平(下同)

2016年左右,何小平被確診了肺癌晚期。

戴建業形容那一刻像是天都塌了,在課堂上一向妙語連珠的他,彼時只會乾巴巴地安慰妻子:“沒問題,會治好的。”

説這句話時,兩人正在吃飯,何小平把筷子往桌子上一摔:“又不是你死,説句鬼話。”

於是,他不再多説,只是陪伴。

何小平哭,戴建業陪着她;何小平去醫院治療,戴建業就拉着她手。

肺癌的靶向治療很貴。沒有納入醫保前,一盒藥要51000元,一個月吃掉一盒,一粒就要1700元。有時候何小平用力過猛,藥掉到地上找不到了,她都能急哭。

2020年,恰逢疫情席捲武漢,何小平發病住院,戴建業整日守在醫院裏,內心悽悽。

何小平臨終那日,戴建業記憶尤深。

醫生給了他們診療意見,説可以切開氣管進行急救,延長生命2-3個小時。

戴建業聽完之後,決定放棄治療,不想妻子再受一層痛苦,但兒子戴偉不同意,他願意用所有的金錢和手段,換母親多留在身邊哪怕一個小時。

直到醫生也告訴他手術成功率不高,何小平很可能支撐不到切氣管的那一刻,戴偉才不甘願地選擇放棄。

手術不做了,醫生給何小平開了強心針,等待護士去取藥的時候,何小平貼在戴建業耳邊小聲説了一句:“怎麼還不來啊。”

戴建業怕妻子着急,鬆開兩人攥在一起的手,想去催一下護士。

就在他鬆手的那一瞬間,何小平下意識做了一個握緊的動作——那時候,她已經沒有力氣抓住老伴的手了。

然後,她鬆開了另一邊兒子的手,示意兒子去找護士。

“她可能覺得她隨時要死,但這個人,不能離開。”戴建業笑着説出這句話,眼睛卻變得濕潤。

2020年元宵節,何小平去世。

三個月後,戴建業更新了一條視頻,講解蘇東坡的那首《江城子·乙卯正月二十日夜記夢》。

十年生死兩茫茫,不思量,自難忘。千里孤墳,無處話淒涼。縱使相逢應不識,塵滿面,鬢如霜。

夜來幽夢忽還鄉,小軒窗,正梳妝。相顧無言,惟有淚千行。料得年年腸斷處,明月夜,短松岡。

從視頻的開始,戴建業的眼睛就流露着深深的悲傷,他含着眼淚背完整首詞,有些不好意思地説:“老實説,我每次讀到這個詞,我就容易讀得哭起來。”

他始終沒提妻子去世的消息,當時的網友還誤認為是他的共情能力太強。

直到一年之後,戴建業講解了納蘭性德的那首《浣溪沙·誰念西風獨自涼》。

這是納蘭性德悼念亡妻的一首詞,視頻的後半段,戴建業講到那句“當時只道是尋常”,聲音瞬間就變了調,他説:“我原本不知道這一句寫得好。”

妻子去世之後,他每次推開家門,都能想起妻子還在這個家中的樣子,音容笑貌,歷歷在目。

秋風漸起的時候,他回憶起妻子之前總是對他念叨:“戴建業,快加衣服啊。”那時他還覺得煩,如今卻再也聽不到了。

“誰念西風獨自涼,蕭蕭黃葉閉疏窗,沉思往事立殘陽。”

再讀這首,他又説,我總容易讀得哭起來。

又是一個春天,已無人與他立黃昏,無人與他共賞武漢的櫻花。驀然回首那些與她共同走過的芳華歲月,如今想來,本該倍加珍惜的。

可惜,當時只道是尋常。

距離戴建業走紅,已經過去了四年。

妻子去世後,他一人獨居在武漢,做飯、讀書,在空蕩蕩的房間裏,對着攝像機聲情並茂地講課。

2021年5月份,他拒絕了學校的返聘邀請,着重製作網上的教學視頻。

這四年來,讚美聲他聽過,辱罵聲也不少,戴建業笑着説:“別人罵我,我叫戴建業,別人恭維我,我還是叫戴建業,我怕什麼咧。”

況且,引發爭議這樁事,戴建業也不是第一次幹了。

2010年,華中科技大學校長在大學生畢業典禮上用大量網絡用語發言,隨後很多大學的校長爭相模仿。

第二年,戴建業就在博客上洋洋灑灑寫下文章:《校長,別在畢業典禮上發嗲》。

“稍懂點古代文學的人就明白,不同的場合,不同的身份,不同的文體,不同的對象,要使用不同的語言語調,在畢業典禮上發嗲,既淺薄又俗氣,校長降格,聽眾肉麻。”

2012年,本科畢業論文答辯時,他又寫一篇《逗你玩:本科生畢業論文答辯》。在文中,他批判論文答辯“走過場”的形式主義,呼籲取消本科生論文答辯。

“不上學大不了是個不識字的文盲,進校門後就可能成為弄虛作假的高手;不上大學對學術可能還有一絲敬意,進大學後才知道學術‘是個什麼東西’。”

戴建業與學生

在一次採訪中,主持人問他如何看待現在家長終其一生也不願承認孩子就是平常人。

戴建言直言,因為平常人還是太苦了,“一方面,我們要了解我們的孩子將來可能是個平常人,第二方面,我們的社會也要一天一天進步,讓平常人也很幸福”。

近幾年,他談論過房價,駁斥過人大代表的提議,還聊起當下年輕人的“喪文化”。

他講自己有許多學生畢業之後都選擇去到深圳發展,工資高,但情緒並不好,有一個學生對他説,自己人生最大的理想是買一套深圳的房子。

“這使得所有的誠實的勞動都沒有意義,勞動20年都買不到一套房子。”他覺得這樣的人生極其可悲,不管再怎麼努力,也看不到未來。

甚至,他的講課方式都曾引起過罵戰。

喜歡的學生爭相模仿,不喜歡的就説他如此解讀是在褻瀆古人。

這次戴建業不同意了,他説:“如果一個文學作品,這代人讀出來的感覺依舊是上一代人寫出來的樣子,這個作品就死了。”

他舉了個例子,李白的《將進酒》:“君不見,黃河之水天上來,奔流到海不復回。”

這本就是一首勸酒的詩,但除了李白,沒人能聯想到黃河之水,更沒有人會寫這水是從天上來。

在他看來,古詩培養的正是人類的想象力,如果他所講的故事有人聽懂了,“我覺得就是我對社會的一個貢獻,並不純粹是娛樂”。

2020年,他做了一次演講,演講的主題是“介紹戴建業”。

在演講的最後,他説希望能迴歸從前的生活狀態,讀書、寫作、閒聊,完成自己動筆而尚未煞筆的著作,或許那時,他會與網友相忘於江湖。

“到那一天,我的衣着還像從前那樣不衫不履,寫作還像從前那樣無所顧忌,議論還是像從前那樣尖鋭犀利……

“到那一天,我就更有底氣對大家説,我是戴建業。”

部分參考資料:

1、央視網|65歲戴建業:凌晨3點睡早上9點起,頂流之後沒時間孤獨

2、新京報|網紅教授戴建業:被爭議的“文人風骨”背後

3、十點視頻|戴建業對話林少

4、鳳凰網讀書|開年對話第3輯 戴建業

5、戴建業著|《你聽懂了沒有》、《我的個天》

6、戴建業Bilibili官方賬號、華中師範大學官網等

圖片來源:視頻截圖、央視網、網絡