美食的荒漠裏,北京與杭州為何能不期而遇?_風聞

食味艺文志-食味艺文志官方账号-人间至味,莫过碳水。公众号foodoor04-14 13:41

文 | 魏水華

圖 | 視覺中國

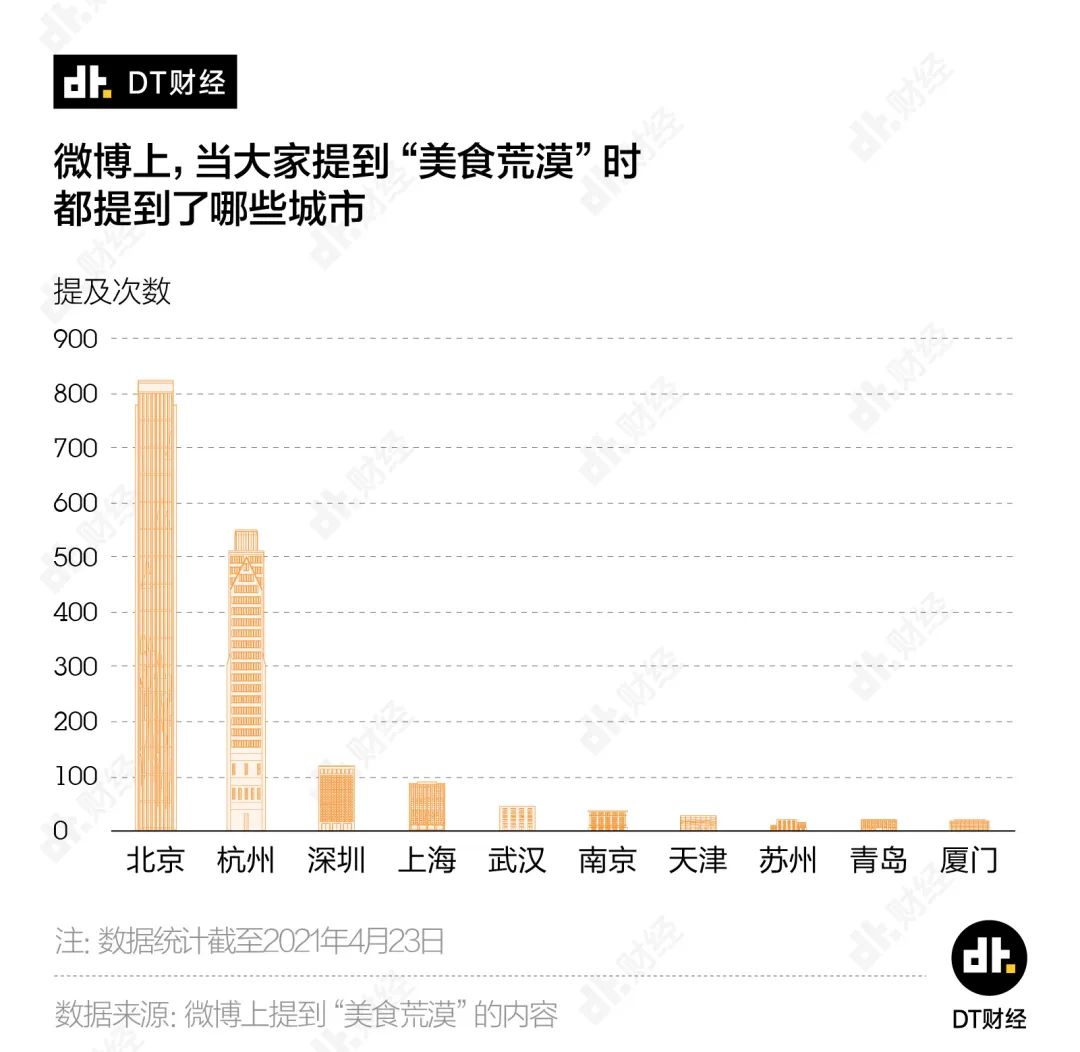

這張圖表,大家一定會不陌生。

很多中國的一二線城市,都難逃此劫。

為什麼談及“美食荒漠”,常常是名聲顯赫的大城市?

下面這幾張圖表,或許能窺斑見豹。

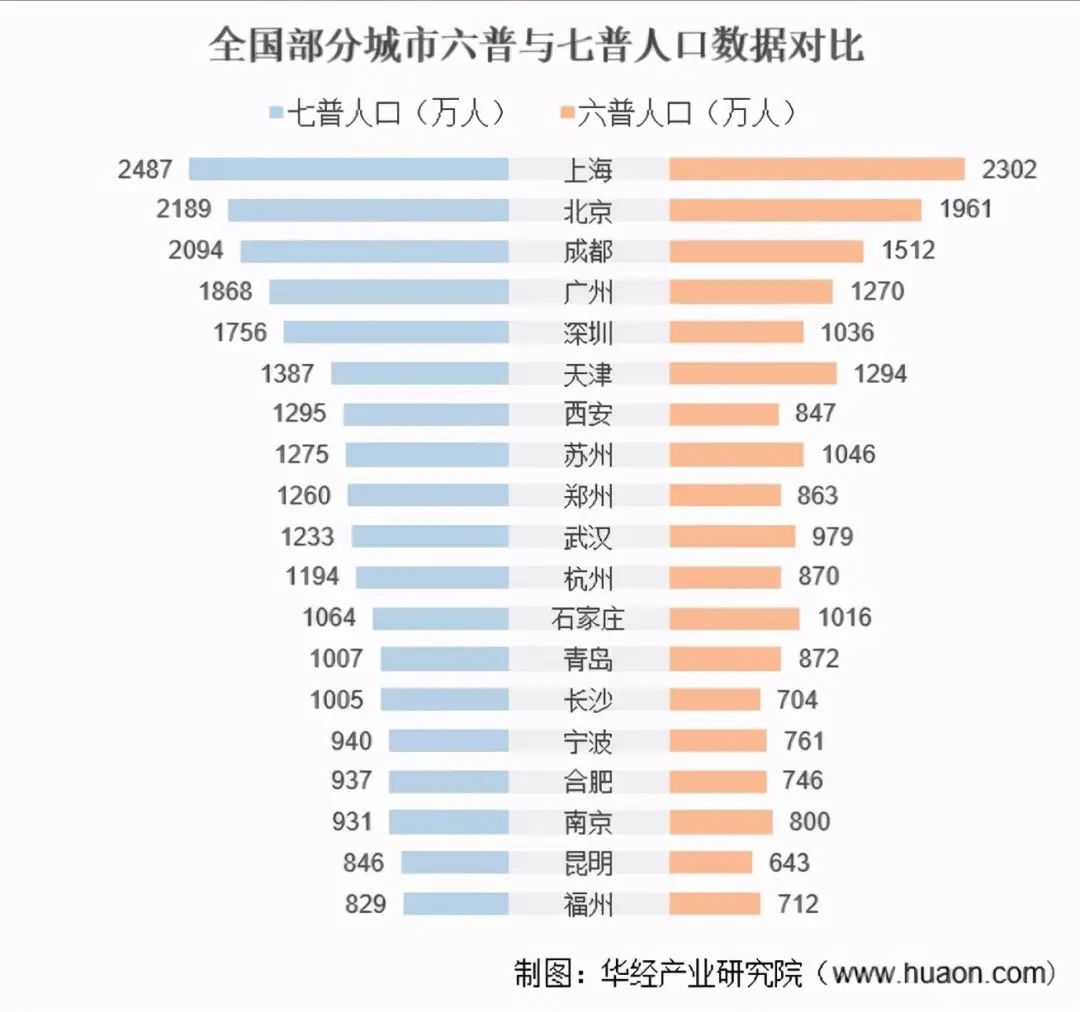

是不是很眼熟?北京、上海、深圳、杭州、武漢、天津、蘇州……

沒錯,一座城市獲評“美食荒漠”的概率,與這座城市本身的經濟水平、人口流入速度,尤其是年輕大學生流入規模直接成正比。

**NO.**1

這裏有一個顯而易見的底層邏輯:人的味覺,與童年時的記憶息息相關。“家裏的味道”“媽媽的味道”不僅僅是温暖人心的味覺密碼,也是限制人類遠行與嘗試的詛咒。

這種詛咒,會隨着閲歷的高度、食譜的寬度和行走的長度而減弱。但對於表達欲強烈、初出茅廬來到大城市闖蕩的年輕人來説,遠離家鄉的菜餚、遠離媽媽的味道,不自然地與美食荒漠聯繫起來。

一座城市的外鄉人、尤其是外鄉年輕人越多,關於食物的潛在有色眼鏡也就越多。

而味道的客觀事實,也許與人們所認為的恰恰相反。

因為人才虹吸效應,優秀的廚師、有遠見的餐飲投資人、強效的食材物流,往往也向大城市集中。在當今中國,要吃一頓頂尖精緻的大餐,還真得去北、上、廣、深尋覓。

我從不認為千里奔襲到某座名不見經傳的小城,能吃到多麼世外仙蹤的美食。旅行中的味覺嘗試,更大意義上,在於品嚐未經修飾的、沒有改良的,食材的原生狀態、烹飪手法的在地原貌,品嚐地理、民族、歷史傳統背後的,滋味的來處。

這種滋味與感官意義上的“好吃”通常關係不大,而是人文範疇內的歷史線索、人類學意義上的聚落源流。

同樣是經濟發達的大城市,同樣有不勝枚舉的寶藏餐廳,但在美食荒漠的“舞台”上,北京、杭州比上海、廣州、深圳,多了無數“露臉”的機會。

究其根本原因,正是北京和杭州的歷史線索,出了問題。

**NO.**2

北京與杭州有什麼歷史共性?

簡而言之,曾經的經濟文化窪地,又後來居上,成為“闊”起來的新貴。

自建城起,北京本不是大一統時代的文化和經濟中心,而是漢地十八省的北部邊疆。不管是戰國的燕國、南北朝的前後燕、與宋並立的遼國和金國,本質上,這些建都於北京的國家,都是亂世中的割據勢力。

直到十三世紀,忽必烈自任蒙古大汗和中國皇帝,創立遊牧和農耕二元帝國後,北京才以黑天鵝的姿態,站到歷史舞台中央。

杭州也同樣:在吳越爭霸的時代,周邊的蘇州、紹興已成為都城,而杭州還是一片前沿灘塗。又幾百年後,當蘇州人張翰想念“蓴鱸之思”的時候,當王羲之在紹興搞“蘭亭雅集”的時候,杭州西湖才由海灣隔斷形成內湖不久。

一直到靖康之變,宋高宗倉皇南渡,擔心南京的位置太靠前線,才讓杭州有了躍過龍門的機會。

這種歷史際遇,與一直以來擔當嶺南核心,有着深厚歷史自信的廣州不同;與近現代才開啓編年史,沒有歷史包袱的上海和深圳也不同。北京和杭州,在骨子裏,有一種自卑內核下的,自傲的區域性格——一邊是不夠深厚的底藴,一邊是歷史古都的標榜。

暴發户性格。

正是這種擰巴的性格主導,北京和杭州,也弄出了一堆奇奇怪怪的“本地名吃”。

面對華北平原,倚靠燕山和蒙古草原的北京,擅長包裝“粗”食:

勞動人民用於果腹的,簡單快捷的肉末醬拌麪,被包裝成了“名揚海內”的老北京炸醬麪;

廉價的豬下水,不經由精細處理就煮熟,加入各種香料遮蓋腥臊,再勾芡增加飽腹感,這是來北京必吃的滷煮、炒肝;

製作粉皮粉條的下腳料捨不得丟,發酵發酸後重新煮了吃,這是豆汁兒。口味重的甚至還嫌不過癮,用羊尾油來炒,又羶又餿,這是麻豆腐。

源自中國南方的,本沒有什麼技術門檻的烤鴨子,也被拿來作為鎮場大菜。以至於廣東人不解:這不是我們那裏廉價的燒鴨、吃不起燒鵝的窮人們的平替麼?

身處江南佳麗之地的杭州,則在“細功夫”上做文章,拗出江南表率的姿態:

魔改了蘇州的松鼠桂魚、開封的鯉魚焙面,消減工序,替換成更廉價的草魚,糖醋汁一澆,就成了文學作品與上桌實物落差巨大的西湖醋魚;

為了突出龍井茶的元素,竟然在清清淡淡的蝦仁里加茶葉茶汁,除了增加苦味,一無是處;

為四海皆准的紅燒肉,制定了一系列的器皿標準、形狀標準、烹飪標準後,冠以“東坡”的名頭,然而滋味並沒有本質的改變提升;

甚至直接拿來温州的筍乾燉鴨子、常熟的黃泥封雞,搖身變成杭州“傳統名菜”筍乾老鴨煲和叫花童雞。一查資料,難壞了一羣為杭州菜著書立史的“專家”。

**NO.**3

特殊歷史背景、特殊地域性格下,北京和杭州為了文化自信而搞出來的“特色名菜”,除了讓外地遊客丈二和尚摸不着頭腦外,也引起了本地文化的巨大撕裂。

一位祖孫五代老北京也許會告訴你:所謂北京傳統小吃,都是窮人的食物,我們家從來不吃。

站在旁邊的一位北京文化愛好者卻會不失時機地跳出來反駁:那是你沒吃過地道的,三十年前玉淵潭邊上那家滷煮,香飄三里地。可惜城市改造,小店都被外地人經營了,今天已經沒有老味道。

杭州也同樣,一位本地人設家宴款待賓客,結果發現半桌子蘇南風格的,清淡的蒸魚、清湯、鮮蔬;半桌子寧紹徽州風格的,鹹醃的乾菜焐肉、蒸雙臭、鹹件兒……對方告訴你,龍井蝦仁、西湖醋魚、蓴菜湯這些東西,杭州人家裏不吃。

結果當天晚上,你就在這位杭州朋友的微信朋友圈裏,看到了《杭幫菜傳奇之美味的西湖醋魚》。

本地傳統飲食弱勢的同時,經濟發達、文化昌明、寶藏餐廳不計其數,又給人們帶來無限的驕傲自信:一方面半推半就承認北京、杭州的食物確實“有一部分”不好吃,我們自己都不吃,另一方面又努力想通過各種途徑找回面子。

這種態度,恰恰強化了外地人“美食荒漠”的印象。

-END-

梁實秋的父親梁鹹熙是北京人,母親沈氏是杭州人;他年輕時在美國科羅拉多大學和哈佛大學求學,晚年又客居西雅圖。

不止中國美食荒漠,他連世界美食荒漠都快集齊了。

但在描述中美飲食差異的時候,梁實秋這樣寫:

魚翅、燕窩、鮑魚、熘魚片、炒蝦仁,以至於炸春捲、咕嚕肉……美國人不行,可是講到漢堡、三明治、各色冰激凌,以至於烤牛排……我們中國還不能望其項背。我並不“崇洋”,我在外國住,我還吃中國菜,週末出去吃館子,還是吃中國館子,不是一定中國菜好,是習慣。

真實、客觀、公允,表達自我的口味,又不侷限於自我,是真正美食家的氣度。

説到底,所謂“美食荒漠”,都只是“文化傳承”“傳統名菜”壓在一座城市身上的歷史包袱,以及人們認知不夠寬泛之下的偏見。

而包袱也好,偏見也好,在學識閲歷、行走距離面前,都是渺小得不能再渺小的小問題。

每座城市如此,每個個體也是如此。