給親爸買蛋糕,她被蕩婦羞辱_風聞

她刊-她刊官方账号-提供最潮流的时尚和娱乐资讯,陪你遇见最美的自己04-14 07:25

作者 | 羊毛、黃瓜酸啤

來源 | 她刊

研究“互聯網破防學”是一件又離譜又好笑的事情。

以前女性曬豪車豪宅大牌包容易引發羣嘲,現在互聯網破防的門檻越來越低、越來越離奇——

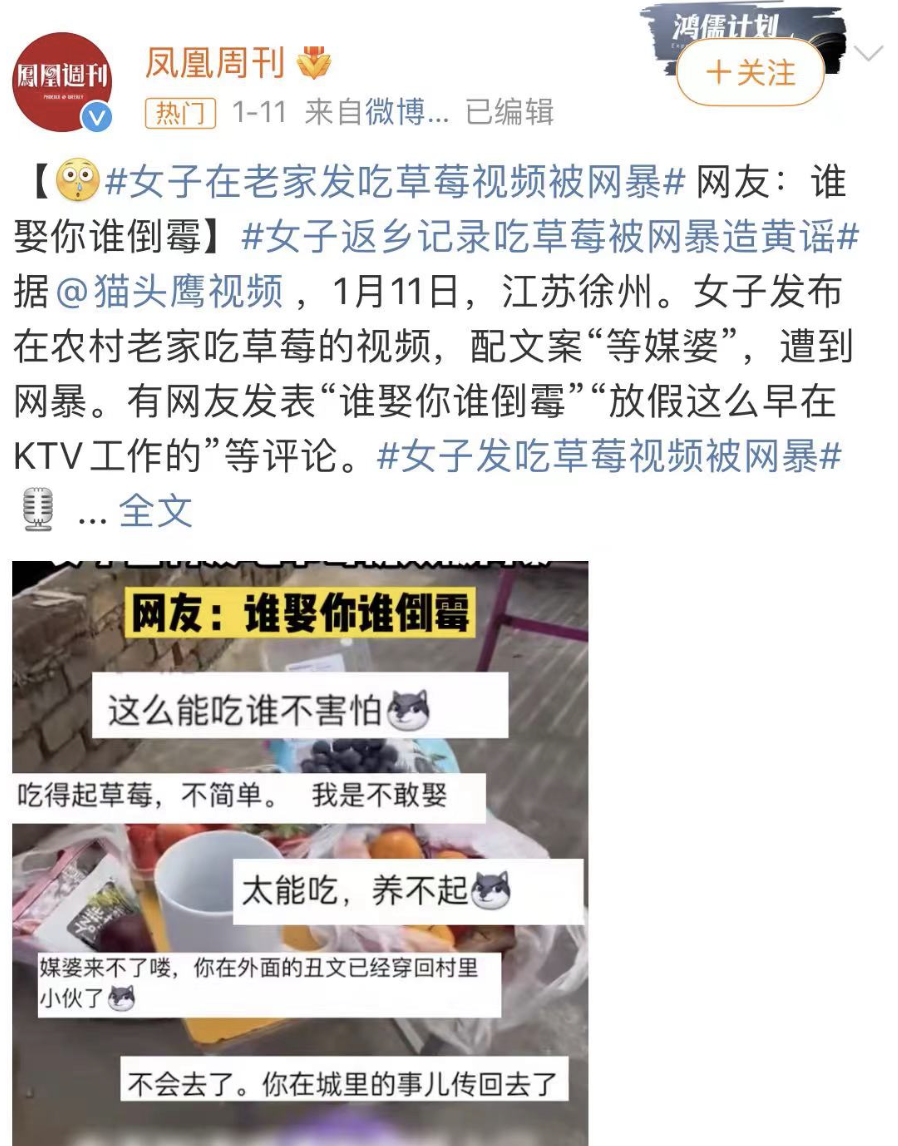

譬如有個女孩回老家,在家屋頂吃草莓。

卻引發了評論區成百上千各種黃謠、蕩婦羞辱,總結下來一句話“她太能吃了養不起”。

圖源:新浪微博

還有一個女性42歲未婚稱自己狀態超好。

無數微博大V競相嘲笑“生病都沒人遞水”“媒婆都不敢上門”“嫁不出去還嘴硬”“有老公疼不是更好?”

圖源:新浪微博

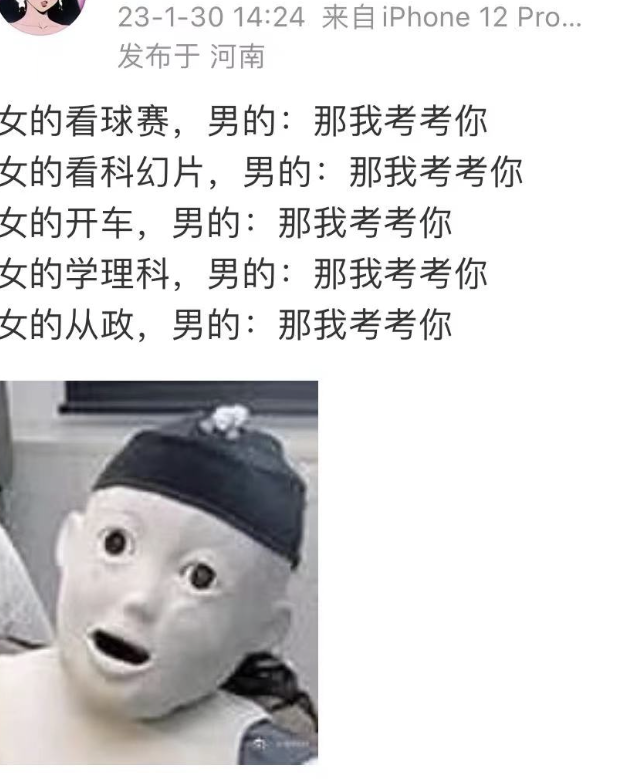

當然還有經典的“考哥上線”。

一女孩以年級第一的成績從牛津大學數學系畢業。

誰曾想無數男性網友不相信“女的數學真能行?”紛紛當起雲考官,給女孩出數學題。

圖源:新浪微博

這些互聯網破防笑話已經是過去時了,大家當個樂子笑笑,雲淡風輕。

最近又出現了破防的新變體,角度非常刁鑽,乍看還繞不過彎反應不過來,被網友稱之為——

互聯網精神公爹體。

請看案例——

爹外有爹

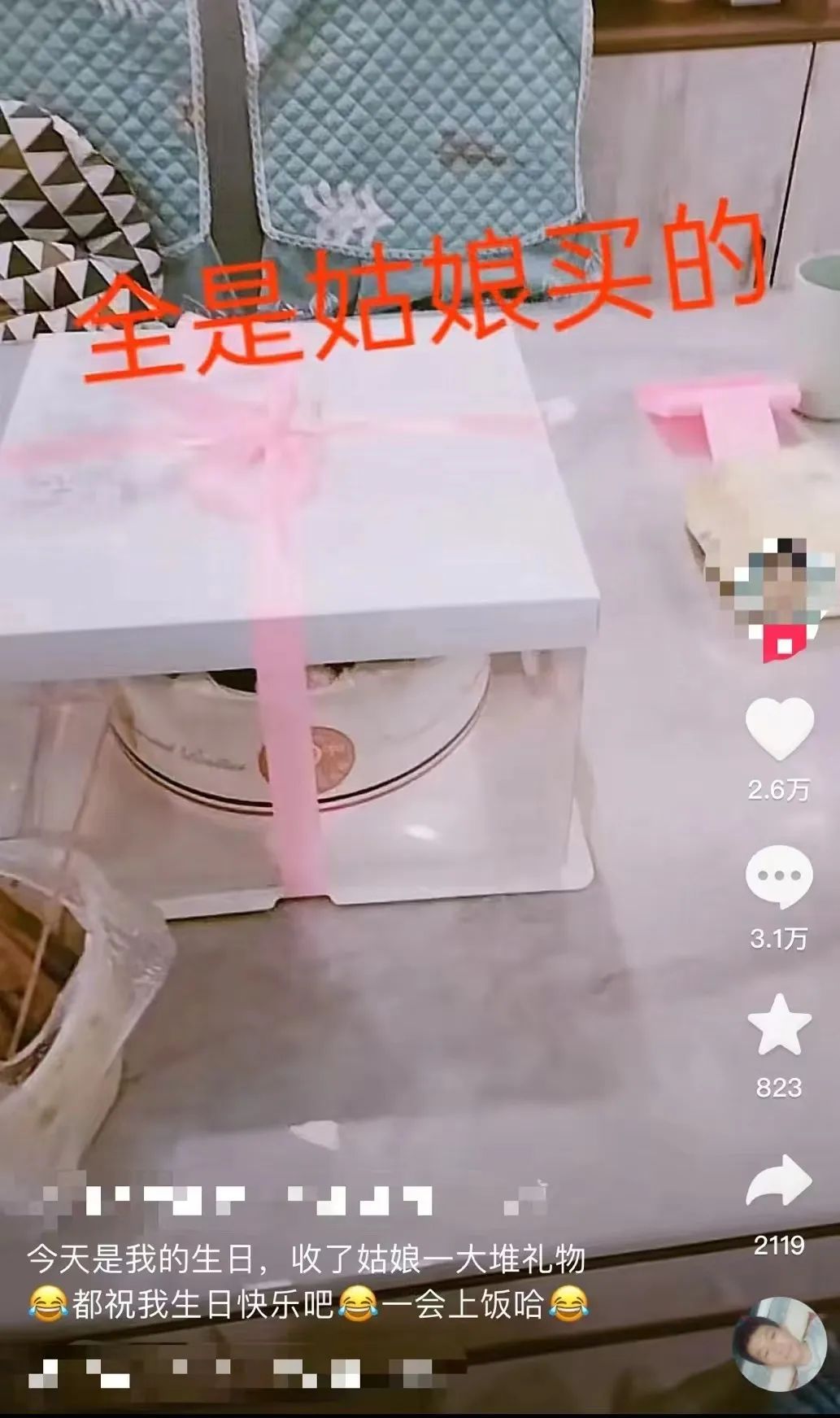

最近一對父女被人們大戳脊梁骨,原因竟是女兒給爸爸買了生日禮物。

一位叔叔在自己生日這天,美滋滋地曬出女兒送的各種禮物。

圖源:網絡

蛋糕、茶葉、皮帶、衣服、一堆零食,“全是姑娘給我買的”,幸福隨賀禮一起鋪滿整個屏幕。

這樣一個簡單温馨的日常分享,酸倒了不少人的內心防線。

評論裏奚落連連,認為大叔顯擺、炫耀、良心歪,罪名層層加持。

身為父親曬女兒對自己的好,何罪之有?

答案是:在公爹(公公)那邊説不過去。

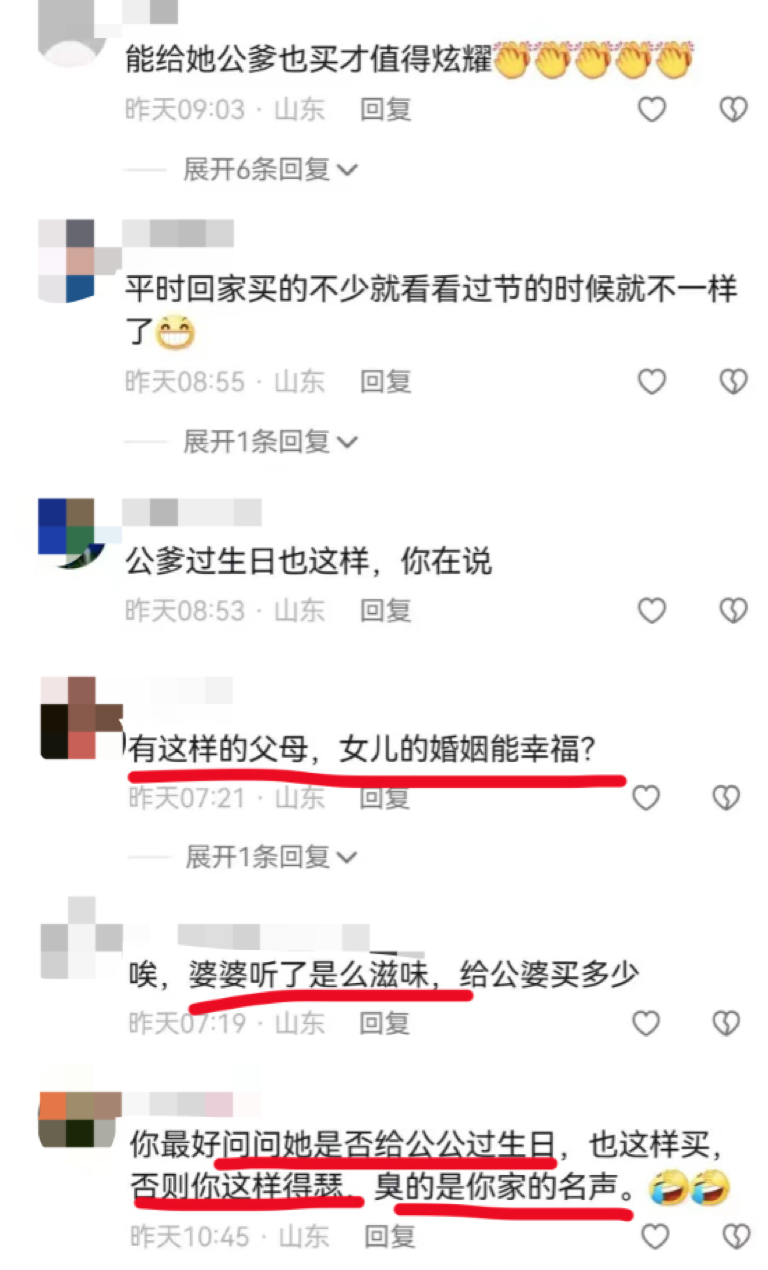

圖源:網絡

父慈女孝的樂事,在他們眼中卻是不得張揚的家醜。

有指責大叔不會當爹,開心辦壞事的:

“有這樣的父母,女兒的婚姻能幸福?”

“讓男方家長看了多生氣”“婆婆聽了是什麼滋味”“小心被你親家看見”

有危言聳聽的,搬出“名聲”二字以示震懾:

“你最好問問她是否給公公過生日也這樣買,否則你這樣得瑟,臭的是你家的名聲。”

圖源:網絡

有人在線“德育”,按頭傳播三從四德:

“你應該教閨女給老爹過生日也買,才算是有家教”

“真正的孝順是公平對待雙方父母”

還有前來攀比的,不比女兒比兒子兒媳:

“重要的時候兒子才是核武器”“兒子給的多百倍”

“俺兒媳婦比你姑娘買的還多”“媳婦買的才好啊”

“閨女只是偶爾去看看,天天端屎端尿餵飯的還是兒和媳婦”

圖源:網絡

彷彿從女兒變成兒子兒媳,就能實現幸福的“降維打擊”。

互聯網真乃人類多樣性展館,熱衷當爹的向來多見,沒想到這裏爹外有爹——公爹。

見到女兒對親爸孝順,這些人便自行帶入親家視角,當起精神公爹。

腦補出親家不滿導致婚姻不睦的家庭倫理戲碼,擺譜説教潑涼水,即便博主的女兒根本沒有結婚。

同樣被震撼到的網友評價十分貼切,像是“觸發什麼關鍵字了,一羣人破防”。

圖源:新浪微博

這個關鍵字,是「家」,女人的家。

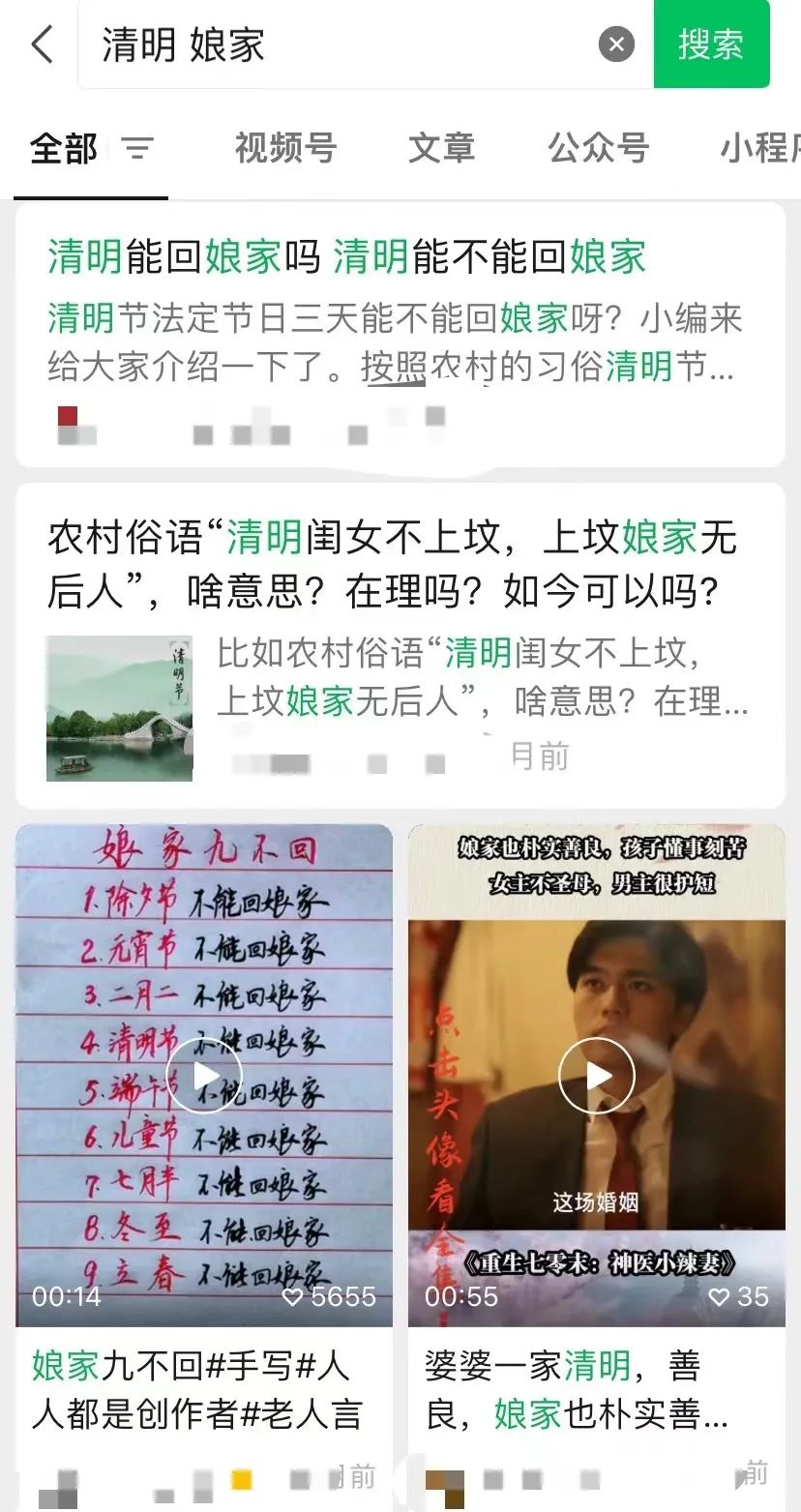

農村有句俗語:媳婦顧孃家,兩邊都不發。

字面意思,媳婦對孃家好,會導致夫家和孃家都過不好。

封建俗語可怕的地方,在於它在現代社會依然應驗。

這些篤信夫為妻綱的精神公爹們,心裏在乎的並非女性,而是女性為誰付出。

精神公爹們挑起孝順、家教、名聲種種道德牌坊,都是在強化一點:

一個已婚女性,首先得是婆家的兒媳,其次才可以是孃家的女兒。

圖源:《兒媳記》

所以他們才會一邊指責這位女兒對爸爸太捨得,另一邊又臆想女兒無論如何都沒有兒子兒媳孝。

他們自相矛盾的嫉妒心和優越感透射出的,是女性的“家”之困——

哪裏才是女性的家?

家裏無家

有家不能回,是很多女性的心疾。

結婚後,“女兒”就變成了“出嫁女”。

最近看到這樣一則視頻。

婚禮當天,新郎去新娘家接親,新娘的父親挑了兩桶水,在婚車開走的那一刻,把水潑在地上。

圖源:網絡

嫁出去的女兒潑出去的水這種説法,如同一根陳舊卻堅不可摧的刺,根植在父母的觀念中,直捅女兒的心裏。

“三十不見孃家燈”,女性結婚後不能回孃家過年的陋習,至今仍有不少地方保留。

在河南商丘,一位已婚女子開開心心回孃家,卻被自己的親媽拒之門外。

圖源:網絡

只因當天是正月十五元宵節。

從門縫裏給她遞上一碗麪,是家僅存的温度。

她沒有進門吃飯的資格,只能站在緊閉的家門外,一口一口嚥下沒有味道的親情。

圖源:網絡

評論裏有不少人補充類似的習俗,除了大年三十、初一、正月十五這些年節,女性坐月子、小月子也都不能去孃家。

甚至,清明節也沒有給孃家上墳的資格。

“女兒莫上孃家墳,否則斷了孃家門”“閨女上墳,孃家無人”,句句俗語把女性視作傷害孃家風水的禍人,只是因為結了婚。

隨便一搜都是相關文章

離了婚的女性更是家庭的晦氣,她們無家可歸。

今年春節,她姐講過這些無法回家過年的離婚女性。她們大年三十回到故鄉,只能在賓館裏獨自守歲。

有些人索性不再回家,一個人太冷清,就趁着過年去寺廟做義工,那裏人多,熱鬧。

“離婚了寺廟是我的家,是我最後最堅實的依靠”。

圖源:網絡

闔家團圓時,家中卻無她。

從什麼時候開始,女孩慢慢失去了家裏的位置?

答案比想象得要早:進入婚齡後。

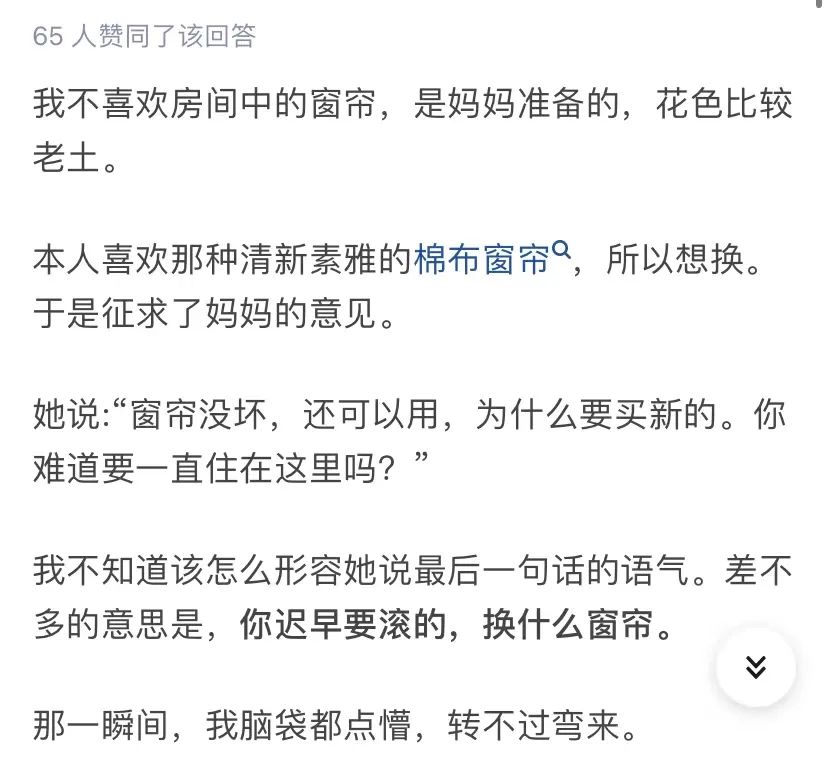

一個女孩在知乎上分享了自己的經歷,她想給自己的房間換一面窗簾,找媽媽商量後,得到這樣的回答:

“你難道要一直住在這裏嗎?”“你遲早要滾的,換什麼窗簾。”

圖源:知乎@運氣才是人生

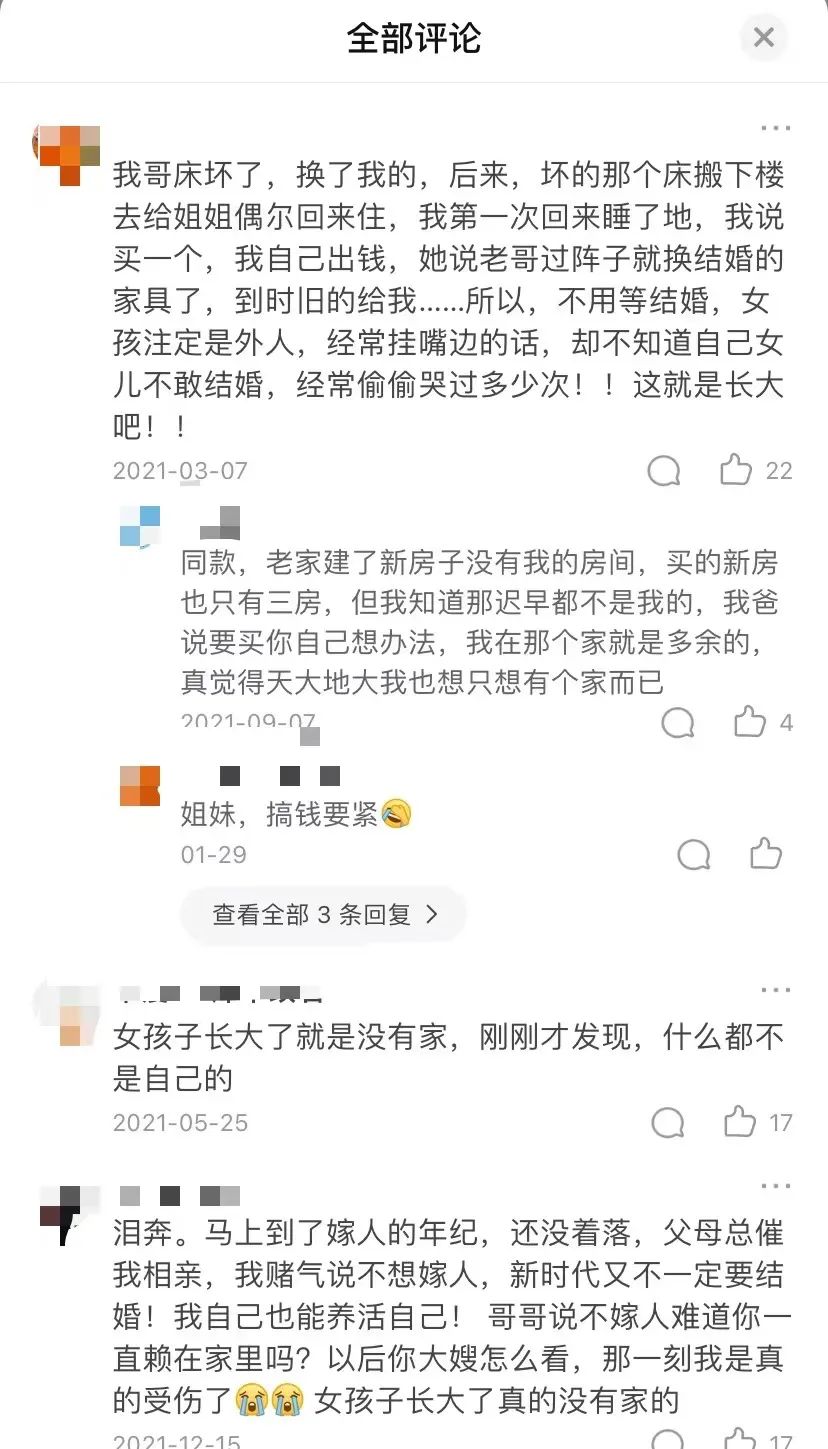

評論裏,有的女孩想換張牀,被一句“住不了多久”拒絕,有的女孩回家只能打地鋪,即便想自己出錢買張牀,最後還是被“回不了幾次家”拒絕。

圖源:知乎

同樣是催婚,催兒子是娶個姑娘回來,催女兒的話術重則“難道要一直賴在家裏嗎”,輕為“再過過就嫁不出去了”。

這種語言在有意無意之間把女兒和外人聯繫在一起,表為謀幸福,實為驅逐。

家的存在對於很多女性而言就像是聖誕老人的童話,美好破滅得太過突然,她們在錯愕和心寒中被迫與家庭切割,開始獨立長大。

這些父母默認,女兒結婚後就會擁有新的家。

可,她們真的能擁有自己的小家嗎?

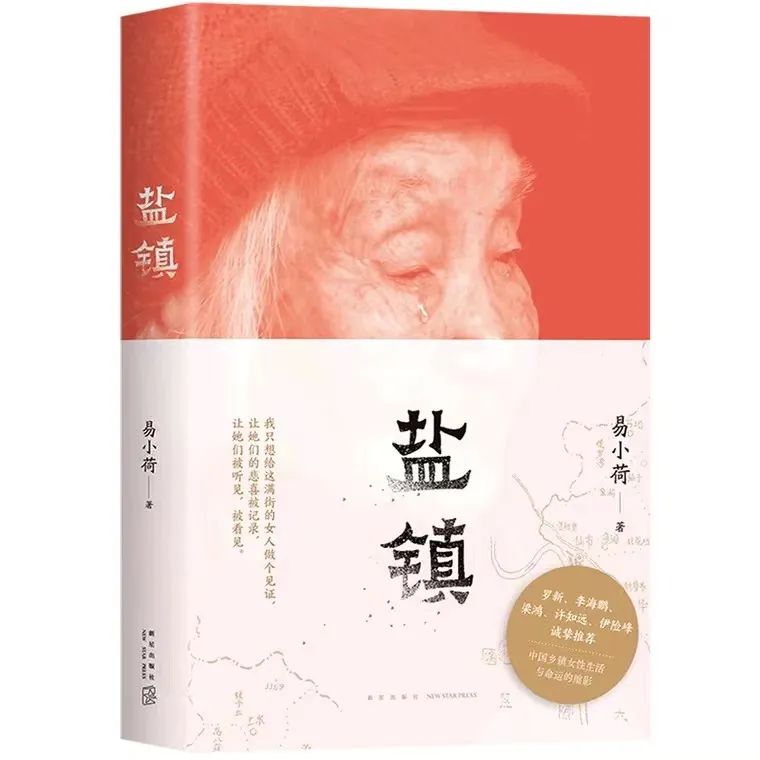

媒體人易小荷在四川仙市古鎮生活一年後,記錄下當地女性的生存現狀,取名《鹽鎮》。

鎮上男人在外遊蕩,女人在家勞作。

“即使囊中羞澀,茶館酒館麻將館裏總是不缺男人的,而灶台和水池邊,總是不缺‘能幹又賢惠’的女人。”

恰如伍爾夫在《一件只屬於自己的房間》裏所言——

**“**一個性別享受着安穩與繁榮,另一個性別卻遭受着貧困與動盪。”

圖源:《我的天才女友》

鹽鎮的男人有的常年出軌,有的深陷賭博,家暴司空見慣,可就算被丈夫拿着刀追着跑,妻子們也不會選擇離婚。

父權對女性最深重的歧視、剝削和奴役,嵌進鹽鎮每個女性的靈魂深處。

那裏沒有想要出走的娜拉,只有掙扎過活的“倖存者”。

圖源:BIE別的

在經濟落後的地區,丈夫的暴怒和無能是日子裏連綿不絕的酸雨,澆滅女性幸福的念想,一寸一寸腐蝕掉日常。

“父權和男權把持的鄉村,母親形象的缺失,也正是絕大多數小鎮女性的困境——她們從未被這片土地庇護,她們在這裏一無所有。”

圖源:《氣球》

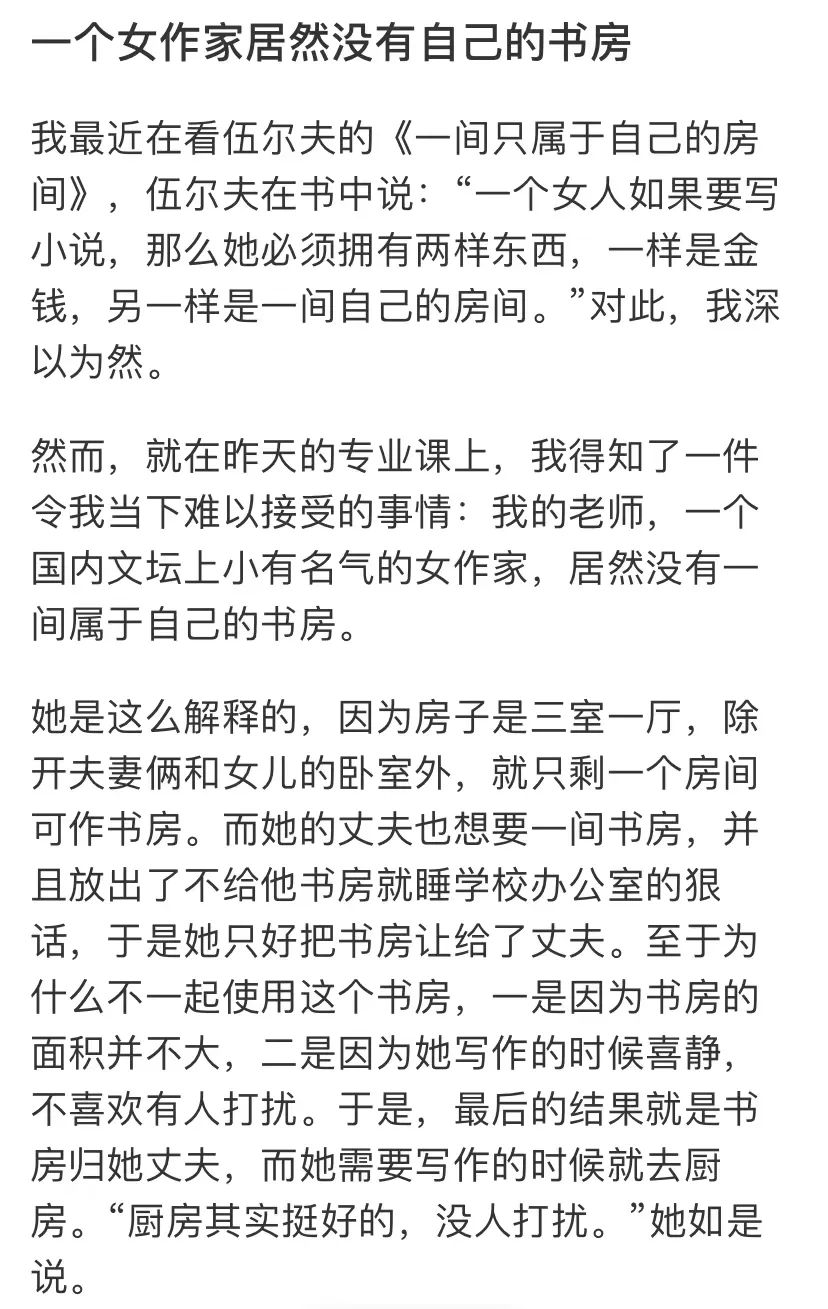

鄉鎮女性沒有安寧和尊嚴,城市女性沒有自己的房間。

伍爾夫那句女性要有“金錢”和“一間自己的房間”已經強調了近一百年,在如今的社會現實中這依然是許多女性單方面的妄想。

“用筆趕路”的楊本芬老人,為了讓去世的母親不被這個世界太快遺忘,花甲之年開始寫作。

那時她生活在二女兒家,幫忙帶孩子,沒有自己的書房,就在4平米的逼仄廚房用筆書寫自己的愛與苦。

圖源:豆瓣@楊本芬

直到完成最後的母職,回到自己家中,在如今丈夫已經卧牀不能自理的情況下,才擁有一間屬於自己的書房。

在家庭的私領域裏,一位已婚職業女性的工作空間可以是客廳、卧室、廚房,卻不能是書房。

一個文學系的學生分享她,得知她的老師——國內小有名氣的女作家,居然只能在廚房寫作。

圖源:網絡

老師不無自我安慰地説:廚房其實挺好的,沒人打擾。

和許多家庭一樣,她的家是三室一廳的標準格局,書房只有一間。

面對丈夫不給書房就睡辦公室的要挾,她只好讓渡。

“她”總是在讓渡。

婚前讓出孃家的空間,婚後讓出孃家人的身份,婚內讓出自己的安寧和房間。

孃家回不去,婆家不是家,小家無人權。

人們總説家裏不能沒有女性,可這每個家都沒有真正屬於女性的位置。

出走——

漫長的女性命運中間態

更進一步講,女人是沒有家的,這不僅僅是物理意義上的房間,更叩問的是——女性佔有空間的合法性。

這是女性最基本的生存權和發展權,每一項都在法律上予以了保障,可到了現實中卻完全另外的光景。

任雪萍至今沒有分到宅基地,一家四口在家鄉擠不足50平的出租屋,媽媽嫌爸爸罵,弟弟催她騰位置,弟媳罵她爭家產,鄰里鄉親各種嫌。

圖源:新浪微博

女性佔有空間的合法性,就像樂透中大獎,各種規章制度都説它是存在的、它是真實的盼頭,可放眼望去沒有人真的撞大運。

把時間維度拉長一點,就會發現流動、遷徙、逃離才是歷史長河裏女性的常態。

一本《怒江傈僳族婦女跨省婚姻遷徙研究》揭開了我國西南大地上婦女遷徙史,她們被半哄騙半要挾嫁去他鄉換彩禮,或者換一個幸福生活的可能。

有的被迫遷徙過多次,從貴州到湖南再到河北,一次又一次被交易、比價,最後落到陌生的村莊,找不到回家的路。

有的女人失去了自己的語言,失去自己的姓名,她成了名字叫“喂”的女人,一輩子枕着刀睡覺。

有的則是生計所迫,這兩年“靈活就業”成為熱詞,但其實女性已經靈活就業很久了。

她們在城市邊緣打零工,或居家就近找活兒幹,畢竟家庭的需求擺在那裏,總要有人足夠靈活,隨叫隨到,為家裏的幼兒老人託底。

圖源:果殼

這種因工作不穩定而帶來的流動,藏着女性作為第二性的隱痛。

再把目光從此地看向遠方,流動又何嘗不是全世界女性共享的處境。

在日本,一部真事改編的電影《在公交車站直到黎明》引發了強烈的震動,170萬日本人走上街頭,高喊“她就是我”。

《在公交站直到黎明》

因疫情導致失業而流落街頭的大林三佐子女士最終沒等到黎明,她在冬天的一個凌晨被人用裝有石頭的塑料袋砸死,其本質原因是日本女性是非正式僱傭的主體。

在沙特阿拉伯,有個18歲的女孩極度厭惡沙特社會對女性的壓迫,父親強制給她婚配成了壓倒駱駝最後一根稻草。

沙特政府使出渾身解數也要將她引渡回國,但回國對她來説是死路一條,很可能遭到榮譽謀殺,最終她被難民署接納。

圖源:新浪微博

在伊朗,有部片子《我在伊朗長大》是另一個女孩逃離自己國家的故事,她對故土和文化充滿了眷念,但又不得不離開它。

正如她媽媽跟她説“如今的伊朗不適合你,我不許你再回來”。

《我在伊朗長大》

有太多地方不適合女人,剛果是世界強姦之都,印度有專門的性騷擾狂歡節,看似友好的歐洲也充滿荊棘。

紀錄片《性的代價》揭露了大量歐洲貧窮國家的女孩被騙去異國當性奴的地獄慘景,東歐成為世界性奴的原產地,21世紀有150萬女性被販賣,有的東歐小國的年輕女人幾乎被搬空。

《性的代價》

除了世界妓院,還有世界子宮,烏克蘭女性就是這些代孕鏈條上的宿主。俄烏戰爭當前,女人逃離祖國又在被人販子盯上。

還有由第三世界國家底層勞工組成的低端全球化,女性人口流動構成了其中的一環。

在香港的菲傭、在瑞麗務工的緬甸女性、移民美國的華人按摩女…

2021年亞特蘭大槍擊案看得人揪心,8人死亡有6人是亞裔女性。其中有個女性的屍體一直無人認領,揭開她的人生迷霧——又是一個東亞女性永遠逃亡、不被待見的一生。

圖源:極晝

她生在大山深處,初中就去廣州打工,學美容去上海乾了八九年,一直沒有男朋友,照顧腸癌晚期的二哥,被迫相親,之後就逃去了美國。

每年打錢回家,給大哥付了首付,負擔母親的生活費,直至自己去世,家鄉風俗未婚女子不能葬在村裏,她葬在了亞特蘭大一個公園式的墓地上。

鄉愁是屬於男人的奧德賽,而逃離才是刻進女性身體裏的史詩。

男人終究是要回家的,而且他們有家可回,回去繼承家產、資源和人脈,回去繁衍家族血脈,故鄉的風會温柔地托住他,但女人不行。

熟人社會里無盡的目光就是無盡的規訓,反正走到哪兒都是“異鄉人”,不如離規訓的囚籠越遠越好。

長久以來「出走」一直是獨屬於女性的幽靈。

從上帝將夏娃逐出伊甸園的詛咒開始,第一代哲學蕩婦在法國大革命的動盪背景下寫下《女權辯護》,百年之後有了易卜生的《玩偶之家》。

娜拉莊嚴宣稱“我是一個人,跟你一樣的一個人,至少我要學做一個人”,離家出門的摔門聲驚動了世界。

她當然沒有到此為止,魯迅在一個世紀前叩問《娜拉走後怎樣》。

而今,平原上的劉小樣,以及無數個劉小樣們發着高燒,內心曠日持久的活火山在遊移,在逃跑,在突圍。

也許我們這一代女性始終都在這種出走的、離開的、歷史中間態的命運裏。

作為女兒的我們在遠離母親的同時不斷在自己身上發現母親的影子。

但我願意把這一次又一次的逃離,看做是歷史性的相遇。

就像每個女性終將踏入同一條河流,她們終將從小的家庭走入到更廣闊的女性共和國中去。

上野千鶴子曾這樣安慰説:

很多女性都會選擇家庭,她們很有可能會在社交生活中消失,但是沒關係,等到她們的孩子去讀書、有了自己的生活,等到她們的丈夫死去、或離婚、或她們對老公徹底厭倦,你會發現所謂她們離開的時間也不過就是你生命中的十年、二十年而已,在更長的維度上,她們會回來的。

“女人沒有故鄉”這句話第一次出現,是女作家格致紀念蕭紅時的感嘆。

也是無數女性在時間長河的無數時刻發出的同樣的感嘆。

我們的宿命就是不斷回到這句話裏。

既然“我們都不知道最後的墓地在哪裏,那就四處走吧。”

沒關係,我們是女性命運共同體。

點個在看,女性沒有家,但我們會在一次次突圍中相遇。

監製 - 她姐

作者 - 羊毛、黃瓜酸啤

微博 - @她刊iiiher