AI也要講意識形態_風聞

新潮沉思录-新潮沉思录官方账号-04-15 21:02

文 | 雙瞳

當代人工智能焦慮的原點在哪裏?

如果要給當前因為科技進步而產生的生產力、生產關係變化所產生的大眾焦慮找一個原點的話,我想大部分人都會贊同這種焦慮應當來自於一度被認為是傳統智力遊戲的巔峯的圍棋被人工智能征服的時候吧。筆者尤其記得,在筆者小時候訂閲的諸如《我們愛科學》之類的科普畫報、科普雜誌中看到過1997年IBM的電腦“深藍”擊敗俄籍世界國際象棋冠軍加里·卡斯帕羅夫的故事。

在故事的最後,不知是當時的作者還是小編加了一句“人工智能要征服圍棋,至少還要再過20年”的評語。不知道當時寫下這句話的人到底是本身就有比較有預見性的學術背景還是單純的一語成讖,在2017年5月23至27日在烏鎮圍棋峯會上,最新的強化版AlphaGo和當時世界第一棋手、柯潔比試、並配合八段棋士協同作戰與對決五位頂尖九段棋士等五場比賽,取得三比零全勝的戰績,團隊戰與組隊戰也全勝。在與柯潔的比賽結束後,中國圍棋協會授予AlphaGo職業圍棋九段的稱號。

在這之後,個性鮮明的柯潔在與“圍棋之神”阿爾法狗對弈後大徹大悟、在人類棋壇掀起驚濤駭浪的民間故事漸漸出爐。隨着時間的推移,一度代表着人類圍棋水平最高峯的柯潔將世界第一的位置讓給了韓國棋手,號稱“申工智能”的申真諝,比起上一個時代的“聶旋風”、“石佛”,這個外號本身就是一種證明。

在後續的發展中,人們驚訝的發現實際上柯潔在與阿爾法狗戰鬥的過程中早已道心破碎,對圍棋的勝負心與鑽研心都不及巔峯時期了(“道心破碎”僅僅是同柯潔作為最強人類棋手的時期相比)。

固然,柯潔通過一些比較奇異的方式或者説道路,在圍棋這個領域開闢了一條不同於傳統賽道的差異化賽道,而當這個賽道最終被戰鷹老師的“夾你、夾你”等狠活超越後,我們最終發現這個差異化賽道比的其實早已經不是圍棋了,這從這條賽道的新興代表人物戰鷹老師的圍棋水平中是可以認知到的。

就算如此,這個時候的人類還是可以用“即便發明了汽車,人類賽跑也並沒有沒落”這樣的話來自我安慰的。這是實話,因為無論是圍棋還是賽跑,作為非純粹生產性的人類娛樂活動,看點是“人與人”之間互動與競爭,只要你看得開那就還可以玩下去,可一旦人工智能“入侵”進生產領域,這樣的寬慰還能有那麼容易説服自己嗎?筆者認為這恐怕是不容樂觀的。

當這種“入侵”在AI攻克了藝術/美術/繪畫這一同人類相伴數萬年、甚至直接影響了人類文明進程的領域之後(西班牙的內爾哈洞穴中的牆壁上,發現了迄今為止最古老的壁畫作品,距今大約42000年。學術界也公認,人們使用的文字就是從繪畫進化而來),“人類終將被AI替代”的恐慌就已經不可避免的安排開了。在這個意義上,ChatGPT系列的出現不過是給還在幻想的人一記響亮的巴掌罷了。

狗屁工作與人工智能:各位,好日子到頭了

著名英國人類學家大衞·格雷伯於2018年出版了整理自其2013年發表在《罷工》雜誌上的文章《論狗屁工作的現象》的《狗屁工作:一種理論》,該書提到社會上存在無意義的工作並分析它們的社會危害。他認為,社會上超過一半的工作是毫無意義的,當人們將這些工作與自我價值聯繫起來時,就會對心理造成衝擊。

大衞·格雷伯列舉了五種毫無意義的工作,分別為馬屁型,這些人使得上級自以為很重要,如接待員、行政助理、門衞;打手型,代表僱主傷害或欺騙他人,如遊説集團、公司律師、電話銷售、公共關係;補丁型,比如程序員修補劣質代碼、航空公司前台工作人員安撫行李遺失的乘客;報價機型:專門寫書面文件、做些放空炮的報告,例如績效分析師、公司內部宣傳員;監工型:不必要的上級,他們管理那些不需要管理就能順利工作的人,例如中層管理人員、領導力專員。**打勾型:**用來掩蓋組織裏不作為的員工,比如合規性調查行業,業績監督員。不論是最初的論文還是後來的成書,“狗屁工作”這個概念都引起了很大的反響。

説真的,筆者一開始並沒有查閲到大衞·格雷伯對ChatGPT出現之後對相關事情的看法,本來以為身為寫出“狗屁工作”來嘲諷資本主義社會的文科教授的他在被AI優化了之後會有更有意思的見解(笑),但最終筆者發現他居然在2020年9月2日就已經去世了。

這就非常尷尬了,**通過加粗的部分筆者相信大部分讀者都應該已經意識到,這些被大衞·格雷伯認為是“狗屁工作”的工作,恰恰是構成全球範圍內市民社會或者説中產階級社會的經濟基石,**是大部分受過高等教育的人賴以生存(在經濟衰退的現在,夢寐以求四個字才更加貼切)的工作崗位。

筆者在上一篇《你聽過“陽光開朗孔乙己”嗎》一文中引述了斯坦福大學哲學系博士Dr.Luo的一段論述:“後工業社會這個歷史分期本身就是建立在工業社會建構的工作倫理和分工秩序被質疑的基礎上。微觀上很重要的驅動機制是教育,教育除卻可以培養合適的人力資源生產要素外,教育還可以帶來材料和要素們關於個體尊嚴和個體與社會整體關係的對抗性反思。所以號召回歸工作倫理和分工秩序簡單生活方式這種懷舊主義是無法應對新歷史分期的內在矛盾的。”

Dr.Luo沒有指出,甚至懷有一定程度的技術樂觀主義的方面則是,當“教育”本身也被後工業社會所不需要的時候,個體尊嚴和個體與社會整體關係的對抗性反思又該往何處去呢?在ChatGPT這類擁有“學習”能力之前的AI誕生之前,人類面對信息技術的進步依然可以通過學習或者説是今日所謂的“自我充電、自我提升”的方式來應對,可是當這最後一重護城河被徹底攻破也不過是個時間問題後,傳統政治現實主義理想中的“橄欖型社會”真的還能存在下去嗎?

在“新左派”誕生之後,針對中產階級那種虛浮的文化景觀的批評絕不鮮見,在這些批評之中,以好鬥衝動聞名的美國著名社會學家,哥倫比亞大學社會學系教授賴特·米爾斯的批評最為刻薄尖鋭(起碼是最為刻薄尖鋭的之一)。

他在著作《白領:美國的中產階級》一書中評價通過教育這種典型的階級再生產行為勉強穿上長衫的戰後美國中產階級是:

“就其內心而言,他們是分裂的和支離破碎的;而從外部來看,他們則依附於更強大的勢力。即使他們獲得了行動的意願,由於缺乏組織性,他們的行動與其説是一場運動,不如説是由互不關聯的競爭釀就的糾葛。作為羣體,他們沒有威脅到任何人;作為個人,他們沒有創設一種獨立的生活方式。因此,在沒有對他們形成合適的管理之前,我們只能將他們視為都市大眾中為人熟知的表演者。”

這樣的批評在過去很長一段時間裏都是有建設性的,因為無論是美國的中產階級還是在中國的改革開放的過程中誕生的中產階級,他們普遍產生了迥異於短衣幫們和傳統意義上的統治階級的文化模式,這種文化模式的顯著表徵之一便是消費主義,也就是通過金融的魔法勉力負擔起統治階級的日用品卻視短衣幫為“不可接觸者”,全然不肯承認自己不過是“知識化的無產階級”,最終忘記了統治階級今日需要你來維持一個消費社會的景觀不等於ta們永遠需要。

因此,有人在今天就通過對馬克思指出的資本主義社會使得小生產者破產來製造無產階級的經典論述,來論證今日孔乙己們被經濟危機所產生的失業困擾/超額工作和被人工智能碾壓所產生焦慮是重大利好。

這是一種何其傲慢的態度。就彷彿有人看了馬克思所説的“但總的説來,保護關税制度在現今是保守的,而自由貿易制度卻起着破壞的作用。自由貿易引起過去民族的瓦解,使無產階級和資產階級間的對立達到了頂點。總而言之,自由貿易制度加速了社會革命。先生們,也只有在這種革命意義上我才贊成自由貿易。”就激動的大喊我們還是快來多搞一點自由貿易吧一樣,只是資本家的乏走狗罷了。

**要知道資本主義社會使得小業主破產的目的從來不是建立社會主義,**不是建立一個每個人都有尊嚴的社會,僅僅是資本主義生產方式的必然罷了(就像日本人在我國東北地區修鐵路不是為了我國的現代化,而是為了服務自己的戰爭機器一樣)。

誠然,“知識化的無產階級”被一時的物質充裕所迷惑,忘記了自己終究還是無產階級的一員,因而現行的那種中產階級的消費主義文化導向與生產方式是必然要被革掉,也是應該要被革掉的。但問題在於,使中產階級重新變回知識化的無產階級不等於使知識化的無產階級再度貧窮化,在一個資本主義社會里,中產階級的破產不會使得資本主義向社會主義過渡,僅僅是讓現行的資本主義又多了一個廉價勞工罷了(如果不是根本找不到工作的話),因而這甚至是一種對過去百年裏風起雲湧的社會主義革命的成果的巨大否定與諷刺。是的,中產階級的好日子到頭了,或許也應該到頭了,那麼資產階級的好日子什麼時候到頭呢?

姓資還是姓社:數字資本主義的迷思

筆者在之前的許多文章中,都引用了達拉斯·斯邁斯的《自行車之後是什麼》來強調知識與技術的意識形態屬性。然而,畢竟是上世紀的作品了,許多範例都顯得有些過時了。那麼有什麼東西可以證明就算是人工智能,也完全可以被內置一個先驗性的意識形態呢?

糟糕的是,如果我們承認技術/知識本身的意識形態屬性,就不得不面對當前主流學界對某些特定方面的緘默——這也就意味着比起擁抱數字資本主義及其表徵的研究,反對這種傾向的研究則難以呈現在大眾面前,但在這種建制派話語統治之下,仍有少量異議作為美國的同行評議流程的漏網之魚或者社交媒體上的隻言片語存在着。

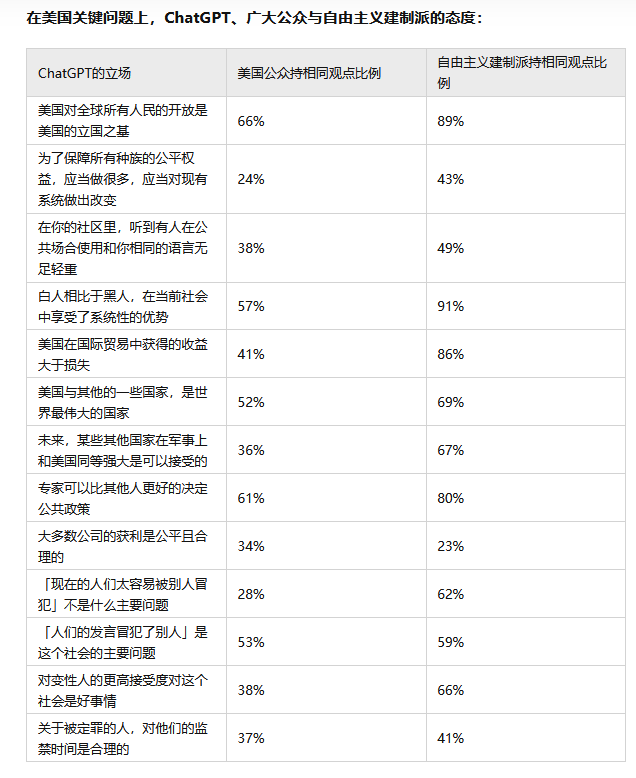

知乎用户“末日鐘聲”就分享了David Rozado有關這方面的研究。David在其文章《Where Does ChatGPT Fall on the Political Compass》測試了當下爆火的人工智能ChatGPT(可以認為是距離真正意義上的強人工智能已經很接近的AI),發現ChatGPT對皮尤政治類型學測試的回答總是被歸類為“建制派自由主義者”。

他(David)文章的結論則是:“雖然ChatGPT對政治測試問題的許多答案對大部分人來説感覺正確,但是也會有人不認同這些看法。公共面向的語言模型應該包容表現出合法觀點的整個人口。在沒有經驗上的理由支持的情況下,它們不應該偏袒某些政治觀點。使用「主要人羣的表現出的政治偏見」的人工智能系統是危險的,因為它們可能被利用於社會控制、誤導信息傳播以及操縱民主制度和過程,它們也是尋求真相的一個巨大障礙。

我們的結果引發了一個自然的問題,即ChatGPT嵌入的政治偏見的原因是什麼。該模型存在幾個潛在的偏見來源。像大多數大型語言模型一樣,ChatGPT是在從互聯網收集的大量文本語料庫上進行訓練的。可以預期,這樣的語料庫會被西方社會中的有影響力的機構所主導,例如主流新聞媒體機構、知名大學和社交媒體平台。

早先已經有充分的文獻證明,這些機構中工作的大多數專業人士具有政治左傾傾向。可以想象,這些專業人士的政治取向會影響這些機構生成的文本內容,從而影響到基於這些內容進行訓練的模型的政治傾向。此外,模型設計和過濾器中的故意或無意的結構決策也可能在偏見的出現中發揮作用”。

這樣的情景並非在人工智能成為熱點話題的今天才開始,事實上在互聯網/信息技術初步大量民用化的21世紀初期,普林斯頓大學政治學博士修·辛德曼就發現在自我認同為民主黨人的人羣中,頻繁上政治網站的羣體要比作為整體的這一政黨更加自由主義——數字技術的意識形態性在今天已經被民主黨新星AOC之流通過比當初更先進的的信息技術實現“魚躍龍門”所證實了。

在這個意義上,一切鼓吹政府/企業主體應該在新時代培養能夠熟練使用人工智能進行生產工作以解決就業問題的人都是在避重就輕。資本主義最為鮮明的意識形態表徵之一就是壓縮生產成本,換言之,只要繼續維持資本主義的生產方式,那麼勞動者的市場議價能力與工作崗位就必然會在強人工智能已經必然出現的未來進一步壓縮乃至消失。

1867年,卡爾·馬克思在他的著作中寫道,工人們要想區分機器以及“應用這些機器的社會形式及其理念”之間的區別是需要一段時間的。而且“勞動工具如果以機器的形式出現,那麼它將立即成為工人自己的競爭對手。”因此,當技術以資本的形式取代工人時,我們又有什麼理由對工人的憤怒與焦慮視若無睹呢?

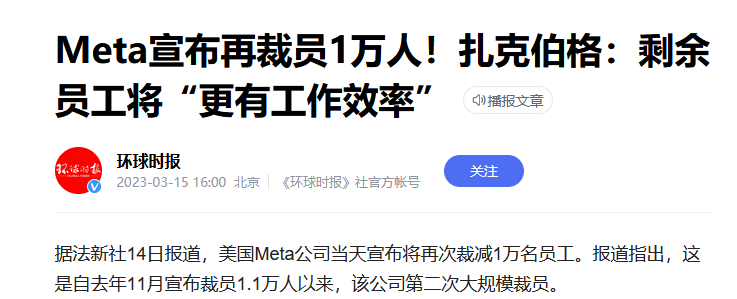

理查德·沃爾夫與大衞·哈維在線上活動“Marxism for This Moment"中用了一個淺顯易懂的例子來描述為什麼技術中立主義是一種妄想:某個機器的發明使得工人們效率翻倍,原來一週只能生產10頂帽子的工人在有了機器之後可以生產20頂帽子了,此時帽子工廠主只會裁掉他一半的工人,然後買下那種機器繼續生產與之前一樣多的帽子,他額外的利潤將來自於被他裁掉的那一半員工的工資。

這種技術迷思在羅伯特維納提出控制論以來,被以一種“保衞我們的現代生活”的現代主義神話包裝起來,最終成為了在當代我們我們必須要超越的一種“先驗性”:技術超越了政治,因為它將使得每個人都可以得到物質與權力的極大豐富,傳統政治經濟矛盾上的“稀缺性”將會掃進歷史的垃圾堆。

然而,法國學者布魯諾·拉圖爾(名言:我們從未成為現代的)則認為,將技術/科學與政治以一種二分法的方式去看待只會越難越難以理解人類和自然“雜交”狀態的增殖。不去討論生產方式,而純粹以一種技術樂觀主義/技術決定主義的態度去觀察人工智能的快速發展和因此必然產生的對社會的衝擊,是一種在納粹邊緣徘徊的態度。畢竟20世紀的納粹無非是用了某一種名為“神話”的比較古老的大他者神秘學敍事,如果只秉持單純的技術中立主義,那麼“技術進步/科學”對於絕大多數普通人來説,可能也只是一種神秘學意義上的大他者敍事罷了。

大洋彼岸的燧人氏:阿連德的遺產

相信包括沉思錄的讀者在內,大部分對這些話題感興趣的人對智利這個國家以及這個國家的傳奇領導者薩爾瓦多·阿連德的瞭解恐怕都來自小約翰可汗的《奇葩小國》系列。作為觀眾的我們在感嘆智利距離天堂太遠卻又距離美國太近的同時卻往往忽略了一件事:無論如何,阿連德執政的3年裏,作為一個實際上的社會主義者,一位有着醫學博士學位的高級知識分子,他不止步於既有的結論與方法,勇於向前探索社會主義的前路可能才是他被遮掩的最大的功績。

當我們今天習慣於越發快速的網絡通信所帶來的痛苦與便利時,我們很少會想起智利,即便作為銅礦出口國的智利在第一代互聯網誕生的過程中起了決定性作用(光纖普及前,各國通信體系依靠的主要是銅纜)。

我們更不會知道,在1970年阿連德治下的智利,曾經有一個叫做Cybersyn(詞源cybernetics+synergy)的項目,其目的是建設一個覆蓋全國的計算機網絡和大數據系統,最終用來支持社會主義計劃經濟。

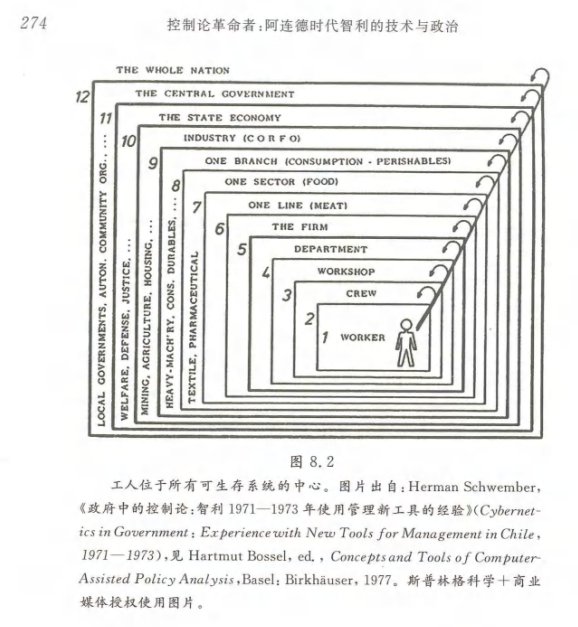

出於篇幅原因,筆者在這裏不做贅述。有興趣詳細瞭解的可以去看伊登·梅迪納所著的《控制論革命者:阿連德時代智利的技術與政治》。在這裏,筆者僅引用一小部分其中的內容,來“窺一斑而見全貌”:

當然,我們不需要多麼瞭解這背後的曲折的根本原因是,因為歷史的迴響,我們清楚的知道阿連德失敗了,社會主義的信息技術在智利的探索註定成為了一個未完成時。但在全球信息技術都以硅谷為領頭羊的現在,我們重新思考乃至展望在無盡荒野中馳騁的先人們留給我們的遺產是必要的,福山的“歷史終結論”並非只是歷史終結於美國那樣簡單,“歷史終結論”的實質是放棄了對前路的探索、承認我們將永遠被資本主義這個美麗的夢魘所控制。

筆者所期望的、所希冀的絕不是人類成為Matrix裏的電池,筆者所期望的、所希冀的是同魯迅先生在名作《故鄉》裏所寫的那樣:

我躺着,聽船底潺潺的水聲,知道我在走我的路。我想:我竟與閏土隔絕到這地步了,但我們的後輩還是一氣,宏兒不是正在想念水生麼。我希望他們不再像我,又大家隔膜起來……然而我又不願意他們因為要一氣,都如我的辛苦展轉而生活,也不願意他們都如閏土的辛苦麻木而生活,也不願意都如別人的辛苦恣睢而生活。他們應該有新的生活,為我們所未經生活過的。

我想到希望,忽然害怕起來了。閏土要香爐和燭台的時候,我還暗地裏笑他,以為他總是崇拜偶像,什麼時候都不忘卻。現在我所謂希望,不也是我自己手製的偶像麼?只是他的願望切近,我的願望茫遠罷了。

我在朦朧中,眼前展開一片海邊碧綠的沙地來,上面深藍的天空中掛著一輪金黃的圓月。我想:希望本是無所謂有,無所謂無的。這正如地上的路;其實地上本沒有路,走的人多了,也便成了路。