【連載】拉達克往事18·赴宴(上)_風聞

随水-随水文存官方账号-04-20 21:31

回想起來,我與印度最為“如膠似漆”的時期正是2015年。2015年的整個下半年,我都深陷在對印度的痴戀中不能自拔,有太多驚喜驚豔的新發現,如飢似渴地在滿印度到處亂跑——從西邊的拉達克,到東邊的大吉嶺,從北邊的拉賈斯坦,再到南邊的泰米爾納德……那年夏天在提賽寺的邂逅只如一段波瀾不驚的小小插曲,很快就被我拋諸腦後,忘了答應發照片給人家這事兒。

2016年上半年我繼續着跟印度的纏綿,跑去了東北部的阿薩姆和梅加拉亞,並且經歷了一段獨自在印度做手術住院的“人在囧途”(詳見《一場史詩級的菊花危機》)。那趟折騰完之後,我總算是消停了一陣,整個夏天都在國內修養,到了秋天滿血復活,獨自揹包走了個從德黑蘭到吐魯番的傳奇長線,隨後又在冬季的南印度之行期間遭遇了突發的“廢鈔令”……2017年初先後去了土耳其和俄羅斯,直到那年五月,我才得以有機會重返北北印的大喜馬拉雅——這次我換了一個季節,換了一條線路,還換了一個同伴。

話説2017年的春季,我交了個女朋友J。

坦白説,我當年那種滿世界亂跑的狀態,很難發展一段穩定長久的戀愛關係。一方面,我沒車沒房沒有穩定的收入,連個自己狗窩都沒有;另一方面,我常年不着家,一年至少有半年時間在外頭晃盪。所以任何一個姑娘只要眼睛不瞎,應該都能看得出我絕對不是個理想的交往對象。

但是吧,林子大了,什麼樣的鳥兒都有,只要堅持不懈行走江湖,總能碰到個把瞎了眼的姑娘看上我;還有一種姑娘雖然眼睛不瞎,但她自己狀況也跟我差不多,於是就王八看綠豆看對眼了。

J屬於後者,跟我一樣也是自由職業,有着大把的時間,喜歡到處旅行;她當時還跟父母住在一起,自然不嫌棄租房住的我。我們對未來並沒有——也沒來得及有任何明確的規劃,頗有默契地過着“今朝有酒今朝醉”的日子。我得説J是一個很理想的旅伴,跟我一樣對精神的追求更甚於物質;她旅行的“寬容度”很大,基本上我能去的地方她都能去,即便是徒步露營沒洗澡沒廁所睡大通鋪也不在話下……最重要的是,我們同樣熱愛印度——她正是為了諮詢印度旅行相關事宜認識我的。

於是2017年五月,我跟J一起去了趟印度。我得説五月份絕不是個去印度的好時候,因為正值印度的熱季,很多地方的氣温輕而易舉就能超過40度,那些報道説印度哪兒哪兒熱死多少人的新聞通常都是發生在五月。但我挑選這個時候去印度並不是為了自找苦吃蒸桑拿,那趟行程我主要奔着兩個目的去的——其一是為了走訪恆河源頭的聖地,其二是想要參加拉達克“薩嘎達瓦”(Saga Dawa)神變月的活動。傳説釋迦牟尼的出生、證悟、涅槃都都發生在藏曆四月——即“薩嘎達瓦”,因而稱其為“神變月”。神變月的高潮是藏曆四月十五月圓日,被稱為“薩嘎達瓦節”,我料想拉達克當地一定會在薩嘎達瓦節那天舉行各種宗教慶祝活動,因而專程過去湊個熱鬧。

我們5月20號凌晨的航班抵達德里機場之後,一刻都沒有在德里停留,直接從德里火車站乘坐早班火車前往哈里德瓦爾(Haridwar)。哈里德瓦爾位於山下平原,當時最高氣温在35度左右,白天幾乎沒法兒出門,只能清晨傍晚在外面活動一下。如此炎熱的氣候,吸引了大量的印度教徒來到恆河源頭避暑沐浴朝聖,與高温形成鮮明對比的,是從雪山奔流而下冰冷刺骨的恆河水。

由於哈立德瓦爾酷暑難當,我們只在那裏呆了一晚就匆匆逃離。沿着恆河北上來到山中小鎮的瑞詩凱詩(Rishikesh),立刻感受到撲面而來的清涼。我們以瑞詩凱詩(Rishikesh)為起點,包車花了十天時間探訪恆河的幾處源頭,在高海拔的喜馬拉雅腹地凍得必須穿羽絨服,最後回到德拉敦(Dehradun)。關於恆河源頭幾處聖地,我之前在《恆河為什麼會成為印度的聖河?(中)生於喜馬拉雅》中寫過,絕對是被忽視的印度寶藏景點,非常值得一去。完成了對恆河源頭的探索之後,我們從德拉敦經由西姆拉(Shimla)來到馬納利,走馬列公路去了拉達克。

那年走了北阿坎德邦的恆河源頭三聖地。網上關於“恆河源頭在中國境內”的説法屬於訛傳,請大家不信謠不傳謠,源頭在中國境內的其實是印度河。

酷熱的哈里德瓦爾,五月正值朝聖季

涼爽的瑞詩凱詩,瑜伽愛好者的聖地

決定了要回拉達克之後,我想起了2015年在提賽寺附近社區活動上遇到的那個會説中文的姑娘“那娃”。這次到拉達克我打算有針對性地探訪一些當地社區,心想或許可以從她那裏瞭解一些基本情況,有機會的話約她見個面吃個飯。

“那娃”的郵箱地址一直都在我的手機備忘錄裏,可我卻從未把答應人家的照片發給她,心裏頗有些愧疚——但這也給了我一個厚着臉皮在如此突兀情況下聯繫她的藉口。不過呢,我只是抱着試試看的心態,一來我當時並不確定能否聯繫上她,畢竟這是一個兩年前留下的未經驗證的聯繫方式;二來我也不確定她是否會在拉達克,我總覺得一個拉達克的年輕人,既然已經走出這片大山,見識過了紙醉金迷的花花世界,恐怕會很難再回到那邊生活。“那娃”上次説過自己在台灣讀書,費那麼大勁兒出國留學,總不見得是為了再回到拉達克過臉朝黃土背朝天的生活吧?因此我猜想像她這樣的情況,估計現在要麼還在留學讀書,要麼應該在某個大城市裏定居工作,在拉達克的可能性恐怕很小。

後來證明我的這些“內心戲”只是在杞人憂天,“那娃”很快就回復了我的郵件。她説很高興收到我給她拍的這些照片(很可能只是客套話),但她指出其中有一張照片上的人並不是她,而是她妹妹——這讓我感到挺尷尬的,老實説她們姐妹長得並不特別像,會弄錯純粹是我的疏忽,發照片的時候沒仔細看。

我發照片的時候都沒仔細看,把這張她妹妹的照片當作她一起發給了她

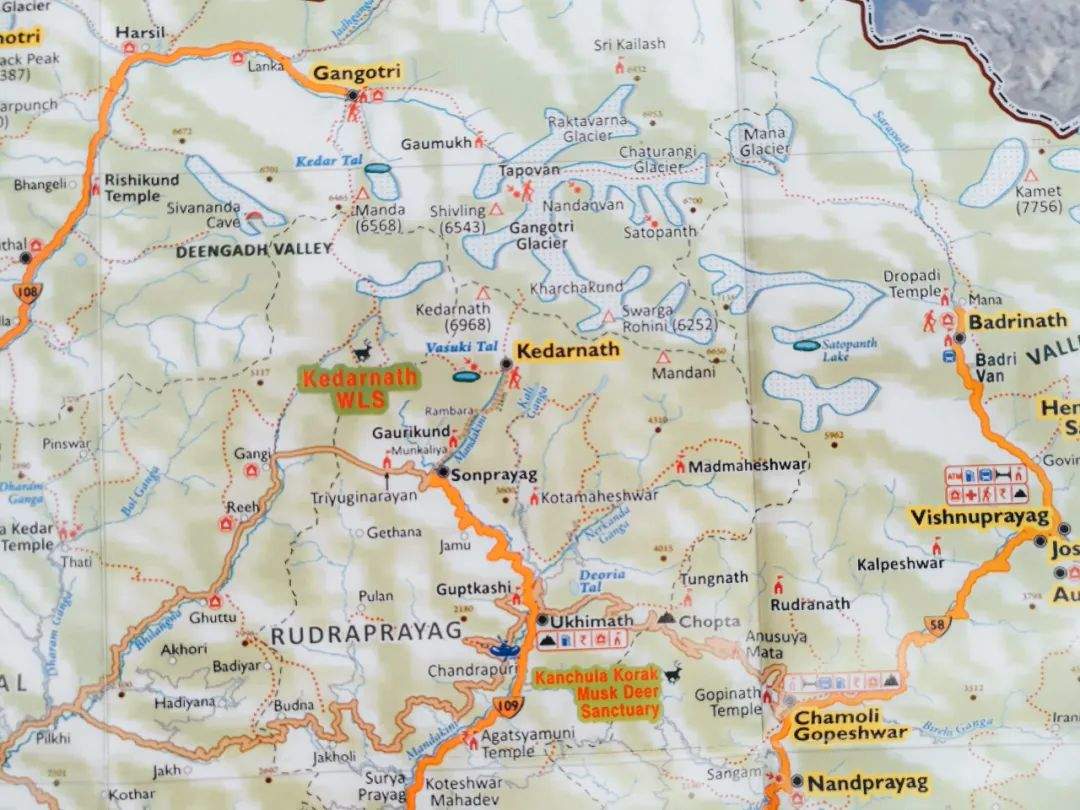

鑑於郵件交流不太方便,我加了她的微信——2020年微信在印度被禁之前,用微信的印度人還挺多的,當地搞旅遊的、做生意的一般都有微信。加上微信後我問了一下她的近況,令我頗感意外的是,她居然現在就在拉達克,讀書讀完後她回到老家找了份記者的工作。她問我現在在哪裏,我説我在甘戈特里(Gangotri)——恆河的正源。我本以為印度公民應該都知道這個具有重大地理和宗教意義的地方,就好像中國人至少都該聽過“唐古拉山”,沒想到她卻表示從沒聽過甘戈特里,也不知道恆河源頭在哪兒……我只能説,印度的通識教育有待加強。

雖然加上了微信,但我跟“那娃”的交流並不多,畢竟跟她也不算很熟,而且這一路上我有很多時候都處於失聯狀態,等上了馬列公路之後,更是徹底失聯了。

由於在甘戈特里徒步的時候沒及時取出鞋裏的砂石,我的腳底磨出了一個大血泡,走起路來有點瘸。於是5月31號傍晚抵達西姆拉後,在西姆拉小住了三天——縱觀整個印度,西姆拉是我最愛的地方。如果讓我在世界上選擇一個地方長期定居,西姆拉無疑會在候選名單的前三(另一個確定能夠排進前三的地方是伊斯坦布爾,其他我就不確定了)。我在之前的《拉達克往事3·棋子》章節中曾一再提到過的《西姆拉條約》正是在此簽署的,臭名昭著的“麥克馬洪線”也是在西姆拉會議上被正式提出的——然而我要再次強調,不僅“麥克馬洪線”是非法的,《西姆拉條約》作為一個三邊條約本質上也是無效的,最終正式簽署方只有英藏雙方,中方代表在草簽階段就退出了。其中的來龍去脈可以參見《一文搞懂中印邊界問題的前世今生》。

那為啥如此重要的國際會議會在西姆拉這樣一個山城舉行呢?話説19世紀在印度進行殖民統治的英國人,受不了南亞酷熱的“燃燒平原”(burning plains),迫切需要找一處避暑消夏之地,於是地處小喜馬拉雅山區、海拔2300米左右、距離旁遮普平原重鎮盧迪亞納(Ludhiana)僅四天路程的西姆拉,被選中並規劃建設成為了英屬印度的夏都。於是風景優美、氣候宜人的西姆拉在有序的規劃下,從一片茂密的森林變成了印度的避暑勝地,英國人修建的大量都鐸復興風格建築(Tudorbethan)以及新哥特式建築一直都完好地保留到現在。當年中英藏三方代表先後進行過8次正式的會議談判,歷時大半年,一開始1913年秋季的兩次會議在夏都西姆拉舉行,1914年初的三次冬季會議轉去了德里,隨着印度的熱季來臨,最後的三次會議又跑去了氣候宜人的夏都西姆拉,在西姆拉可謂有始有終,因而被稱為“西姆拉會議”。

西姆拉這個地方常讓我心生感慨:英國人真會選地方啊!這裏不但遠離平原的酷暑,更是一座魔幻的天空之城和森林之城……全世界你都找不到第二個跟西姆拉一樣的地方;同類型的城鎮中,大吉嶺勉強能算是個低配版的西姆拉——雖然大吉嶺能夠望見世界第三高的干城章嘉雪山,但就城鎮本身的有趣程度而言跟西姆拉差遠了。

西姆拉會議的中印藏三方代表(圖片來源:Wikimedia)

我最喜歡的印度城市西姆拉

西姆拉市政大廳,極具特色的都鐸復興風格建築

一家有着一百多年曆史的都鐸復興風格酒店

火車站建築也是這種風格

年久失修的莊園別墅

西姆拉擁有世外桃源般環境的同時,也像世外桃源一樣交通不便。1864年西姆拉正式成為英屬印度的夏都後,每年兩次的政府搬遷成了一個大問題,一開始只能通過牛車、馬車來轉移整個政府,自然是相當勞民傷財。為了方便從西姆拉往來平原地區,英國工程師在1898年到1903年間設計修建了一條總長95.68公里、軌距僅762mm窄軌山地鐵路,連接了西姆拉與喜馬拉雅山腳下的卡爾卡(Kalka),沿途需要經過103個隧道、912條彎道、969座橋樑——這段喜馬拉雅山地鐵路如今被列為了世界文化遺產。我不得不説,英屬印度着實是整個南亞歷史上最為輝煌的時期,當時建造的諸多工程奇蹟,即便現在的印度政府都無法以如此高的效率完成。因此我也得説,如今南亞次大陸由印度人而非英國人統治,對中國來説是非常幸運的。雖然印度政府成天在中印邊境問題上跟咱們胡攪蠻纏,但他們所能做的也僅限於胡攪蠻纏。假如我們現在的鄰居是當年的“英屬印度”,那麼情況恐怕只會棘手得多。很多人可能不知道,英國是世界上最後一個承認中國對西藏擁有主權的國家——直到2008年之前,英國政府都一直堅稱中國對西藏只有“宗主權”而不擁有完整“主權”。這無疑緣於英國在19世紀末20世紀初試圖染指西藏未果,從而留下的“世紀執念”。

西姆拉到卡爾卡的窄軌鐵路至今仍在運營,不到百公里的路程歷時五個小時。我在2014坐過一次之後就再也不想坐了,因為車廂實在太過窄小逼仄,難以轉圜動彈,五個小時坐下來手腳都麻了。遙想1913年到1914年間,參加西姆拉會議的中英藏三方代表也正是通過這條火車線路往返於西姆拉與德里之間,他們當年未能達成共識的談判,直到一百多年後的今天仍深刻影響着中印關係……着實教人唏噓不已。

西姆拉火車站

1903年建成的殖民文化遺產

這條鐵路至今仍在運營中

給火車頭進行調頭的裝置

狹小的車廂空間

行駛在橋樑和隧道組成的喜馬拉雅山地鐵軌上

在西姆拉休整了三天之後,我們在6月4號從西姆拉前往馬納利,只在馬納利呆了一晚,5號上午直接便找了一輛車去列城——如此匆忙只為趕上6月9號的薩嘎達瓦節。

位於庫魯山谷盡頭的馬納利

馬納利是嬉皮士的天堂,這裏在路邊就能找到野生的大麻

那趟馬列公路之旅,給我留下了極為深刻的印象。我們出發的時候,馬列公路剛剛結束長達半年多的封路狀態。道路養護組織前幾天才將堆積了一整個冬天的積雪鏟去,但他們只管清理路面部分,公路兩側高達兩三米的積雪就這樣矗立着,彷彿在冰牆打造的隧道中通行。有時候會讓人不由擔心這些冰牆會不會突然融化坍塌下來,把車子給埋在底下。

由於沿途那些休息站的店鋪商家還沒來得及迴歸入駐,那次一路上連吃飯的地方都很難找。我們5號在基隆住了一晚,6號一早從基隆出發,經過巴拉拉恰山口下的服務區時,看到這裏連餐廳帳篷都還沒支起來。總算薩曲檢查站邊上的餐廳已經開張,上午十點在那裏解決了早餐。本來按照計劃接下去應該在龐吃午飯的,然而整個龐的營地亦空無一人,直到我們翻過塘朗山口下到茹色村,才終於在下午四點半吃上了一口熱食。

但總的來説,那次馬列公路的旅途還是比較順利的,路上基本沒啥耽擱,在6號傍晚按計劃抵達了列城。

6月剛通車的馬列公路,只不過是把路面清理了出來

公路兩旁的雪牆

對印度人來講,看雪是一種剛需。馬列公路一開通就有很多遊客蜂擁前往洛塘山口看雪,但他們大部分僅止步於此,不再深入

薩曲服務區

到了茹色村,終於見到了人煙

茹色村的小賣部兼餐廳

由於印度其他地方的電話卡在拉達克是用不了的,因此我們離開馬納利之後就陷入了失聯狀態。到了列城的第一件事永遠都是趕緊找Wifi聯網,然而不巧的是那幾天我們碰上了整個拉達克地區斷網——聽説是斯列公路上有一處山體滑坡,導致了道路和通訊光纜的中斷。

由是之故,我完全沒有辦法聯繫上提賽村的那位姑娘——原本説好到了列城會找她,這下子我們只能自己玩兒了。

兩年沒來列城,可以看到這裏發生了巨大的變化——步行街總算是修好了,而王宮下方的賈瑪清真寺卻被拆了;“牙刷先生”那個地方原來只是一座小神龕,如今修起了一座高大的錫克教謁師所;整個地區的酒店明顯變多了,遊客似乎也變得更多了,商業氛圍愈發濃重……正是從那時起,我深深意識到,拉達克並不是什麼與世隔絕的世外桃源,印度就像曾經的中國一樣在飛速變化,這意味着許多事物和景象正在不可逆地消失。再回過頭看我2014年拍的老賈瑪清真寺照片,居然就這樣成了絕版。於是那一次我近乎貪婪地在列城的街頭巷尾拍下許多照片——昨天的種種,已然成為歷史;當下的一切,也終將會成為歷史。

步行街修好之後看起來潔淨一新,然而狗子們卻依然我行我素躺在街上

顯眼的賈瑪清真寺正在拆除中

爬到拆了一半的賈瑪清真寺上拍的

感覺正是從2017年起,列城各地開始大興土木

很多景象即將消失不見

白塔邊上有個奇怪的路牌,指向3917英里外倫敦的一個地方

我到谷歌地圖上找到了這個地方,似乎是個郵局?

裝飾用的藏式雕樑,這些是用機器雕花預製的,而非大家想象的手工藝。傳統工藝即便在拉達克這樣的地方也在日益消失,被高效廉價的現代科技所取代

我那次在列城住的是一所家庭旅館,不過比2014年住的家庭旅館要好得多。這家旅館後來成為了我在列城住宿的優先選擇——旅館的地段鬧中取靜,就在商業街邊上的小巷子,徒步出行十分方便;客房有專門獨立的一棟樓,不但跟主人的房屋是分開的,而且內部按標準客房設計,每個房間都有獨立衞生間;房價十分平易近人,大房間一百出頭,單人小房間只要六七十塊。客房的樓修建在靠着街道的前院,前院邊上有一塊大菜地,適逢夏季院子裏鬱鬱葱葱,頗為賞心悦目。

旅館的老闆娘是個錫金阿姨,嫁給了拉達克人之後便定居於此,性格頗為風趣開朗。在她那邊住了兩三次之後,她忙不迭宣佈我是她“最喜歡的客人”。旅館的前台小夥兒是老闆娘的錫金老鄉,為人相當不錯,跟我也混得很熟。在全城斷網、與外界完全失去聯絡的那幾天,沒法兒通過網絡查找資訊,我特別依賴從前台小夥兒那裏獲得信息。他告訴我,6月9號薩嘎達瓦節的慶祝活動會在廷莫斯岡(Tingmosgang)這個地方舉行,活動開始的時間大約在中午12點左右。

我們住的家庭旅館的菜園子,右邊是客房,後面那棟是主人家

廷莫斯岡我在前面《拉達克往事14·宿命之地》章節中提到過,在1680年蒙藏聯軍對拉達克的入侵中,拉達克人除了堅守巴斯戈之外,另一個負隅頑抗的地點便是廷莫斯岡要塞。而1684年拉達克和西藏雙方的和解條約,也正是在廷莫斯岡簽訂的,因而史稱《廷莫斯岡條約》。

廷莫斯岡位於香谷,在獅泉河北岸、喀喇崑崙山脈這一側。這地方距離列城有八十多公里,既不在主路上,也沒有什麼特別吸引人之處,因此很少會有遊客光顧——甚至連那天薩嘎達瓦的活動上,我都沒有見到其他遊客。

跑那麼大老遠如果只去一個廷莫斯岡顯然不划算,於是我在6月9號那天安排了個“香谷一日遊”行程——一早先去最遠的喇嘛玉如,回過頭來再到廷莫斯岡參加中午的薩嘎達瓦活動,最後在回列城路上去一下阿奇寺與利基寺。

喇嘛玉如和利基寺前面的章節已經寫過,阿奇寺則會留到後面的章節再寫,這裏單説一下廷莫斯岡的情況。

我們中午抵達廷莫斯岡的時候,小小的山谷中已是車水馬龍,敢情整個香谷地區的人都來了這裏。由於當地車輛多且無序,把本就不寬的山路給堵了個水泄不通,我們不得不步行前往位於山上的廷莫斯岡寺。

水泄不通的廷莫斯岡

只能把車停在山下步行上山

山路都給堵住了。平時這裏是沒有人來的,車子可以直接開上去

廷莫斯岡乃是喀喇崑崙山脈冰川融水孕育的一片山間谷地,地勢平坦且富饒的谷地裏遍佈着農田和村莊。此地的歷史頗為悠久,可以追溯到拉達克南嘉王朝創始人拉青巴根(Lhachen Bhagan)的爺爺扎巴苯(Drag-pa Bum,拉達克語叫Tagspa Bom)。扎巴苯是廷莫斯岡當地的領主,15世紀初曾在這裏建立起了最早的王宮和要塞——即如今廷莫斯岡寺的所在地,因此這裏可算是南嘉王朝的老根據地。如果用辛亥革命之後的中國近代史來類比的話,第一王朝的故都雪伊相當於國民政府首都“南京”,廷莫斯岡相當於革命老根據地“井岡山”,巴斯戈相當於後來的革命根據地“延安”。

廷莫斯岡這樣一個歷史文化底藴深厚的地方,如今看起來卻頗有些乏味。寺廟建築羣層次單薄,主要建築僅有一座紅色的觀音大殿,而且還常年鎖閉。從山上殘留的城牆、地基、塔樓來看,廷莫斯岡歷史上的規模比現在大得多,但這片遺蹟遭到了嚴重的侵蝕損毀,其保留程度遠遠比不上巴斯戈或者雪伊。這可能是因為巴斯戈和雪伊曾在19世紀用來抵抗森巴人的入侵,得到過維護和重建;而廷莫斯岡的主體建築在17世紀之後便被廢棄。

廷莫斯岡山谷裏的村莊

寺院的閉關修行場所

寺院下面的白塔羣

防禦工事遺蹟

現在的廷莫斯岡寺廟

整修好的上山路

背景為古代的城牆城堡

殘存的要塞碉樓

那天廷莫斯岡看起來就像個大廟會,寺廟門口有不少聞訊而來的販夫走卒——擺攤的、耍猴的、要飯的……熙熙攘攘的人羣讓我大喜過望,深感來對了地方——我本來就是來看熱鬧的,那當然是越熱鬧越好。我跟着這些吃瓜羣眾一起來到了一個好像圓形競技場似的大場地上,這種聚集場所被當地人稱為福塘(Phothang),形式和用途有點像學校的大操場。基本上每座寺院都至少有一塊福塘用來搞活動。福塘通常都位於寺廟附近的大空地,有時候也可以是寺廟內部的庭院。廷莫斯岡的福塘相當特殊,它不但修建在山頂,而且還是正圓形,並在周圍設有觀眾席,這在整個拉達克地區恐怕獨一無二,看起來倒有點像直升機停機坪。

那天廷莫斯岡的福塘聚集了上千人,把福塘裏三層外三層圍了個水泄不通,中間的地方被空了出來。福塘主席台上面懸掛着“佛誕日慶典”(Buddha Parnima Celebration)的字樣,而主席台前面用數條地毯拼成了一塊大墊子,邊上還有敲鑼打鼓的人,看這架勢我料想是文藝演出沒跑了——雖然我期待的是金剛面具舞法會,但弄個文藝演出看看也終歸聊勝於無吧。

不大的寺廟卻是人聲鼎沸

從印度內陸過來的耍猴人

賣玩具的印度商人,大概率是義烏出品

廷莫斯岡的圓形“競技場”

背景中的僧人為噶舉派。廷莫斯岡是一座竹巴噶舉派寺廟,這一教派屬性顯示了其與南嘉王朝的密切關係

鑑於已有大批吃瓜羣眾抵達現場,我對接下去的演出活動充滿了期待。然而我萬萬沒想到,這趟熱鬧卻是湊了個寂寞。

那天在廷莫斯岡的活動只能説是莫名其妙,“虎頭蛇尾”至少還有個“蛇尾”,“草草收場”好歹有個“草草”,但它卻是嘎然而止……假如用一句網絡流行用語來表達我當時的心情那就是——“我褲子都脱了,你就讓我看這個?”

我那天眼巴巴地等着演出趕緊開始,主席台上的人卻一直在絮絮叨叨説個不停,後來又換了個仁波切繼續講……由於他們説的是拉達克語,我甚至都猜不出到底在講些什麼,因此完全沒有參與感。當時的天氣十分陰沉,時不時飄落一點小雨。就這樣等了一個多小時,正當我的耐性和興致已經快被冗長又聽不懂的發言耗盡時,台上終於把話講完了,隨後是一羣學生排好隊給仁波切獻哈達……接着——接着活動居然就結束了!我直到現在也沒搞明白那天究竟是什麼狀況,回想起來很可能是因為下雨取消了演出活動——但當時的雨並不大啊!

主席台上坐着一位當地仁波切

排隊獻哈達的女學生

更加詭異的是,前來參加活動的那麼多當地民眾,居然完全不吵不鬧,好像啥事兒都沒發生過似的,就這樣安安靜靜地散場了——主席台上的人肯定跟他們解釋了什麼,無奈卻沒有人跟我解釋一下。遇到這種情況自然十分掃興,跟着當地人一起走馬觀花逛了下寺廟裏有限的幾座佛堂,我們便下山坐上車往回了。

大殿雕像背後的壁畫有些年代,但不算特別老

活動疑似因為下雨而取消