河南農婦因寫詩被聯合國邀請演講:那些活在底層的“日常天才”們_風聞

心之龙城飞将-04-23 22:34

風聲

2023年04月23日 11:03:04 來自北京市

作者 | 維舟

專欄作家

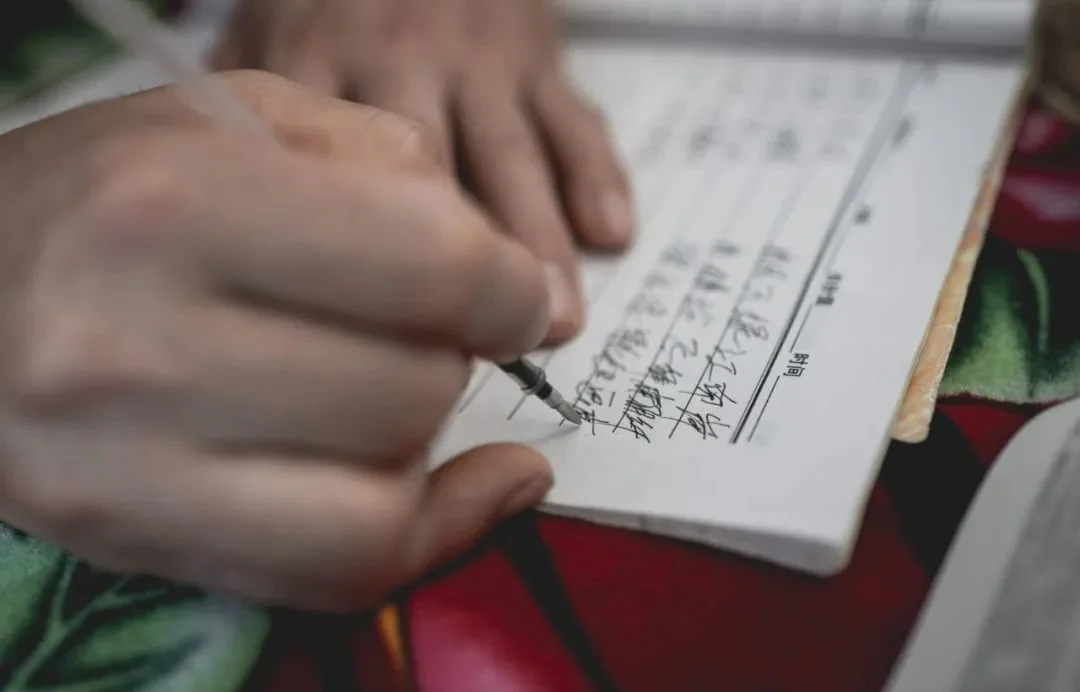

世界讀書日前夕,在快手寫詩的“老鐵”們成了大家關注的羣體。據粗略統計,有超過60萬人在快手寫詩;他們可能是玉米地裏的農民、送外賣的小哥,也有可能是擺地攤的老哥或流水線上的打工人。

快手選擇了52位創作者的214首詩歌,為他們的作品集結成了詩集《一個人也要活成一個春天》出版。

哪怕是在世界讀書日當天,如果得知對方是“詩人”,你會是什麼反應?有的人或許第一反應是肅然起敬,也有人會加以揶揄“喲,還詩人呢”,更多人則會相當冷淡:“我既不寫詩,也不讀詩,照樣活得好好的。”

這就是當下的社會現實:“詩人”這個身份幾乎很難不引起誤解,因為人們普遍覺得那是一些與自己生活距離很遠的怪人。

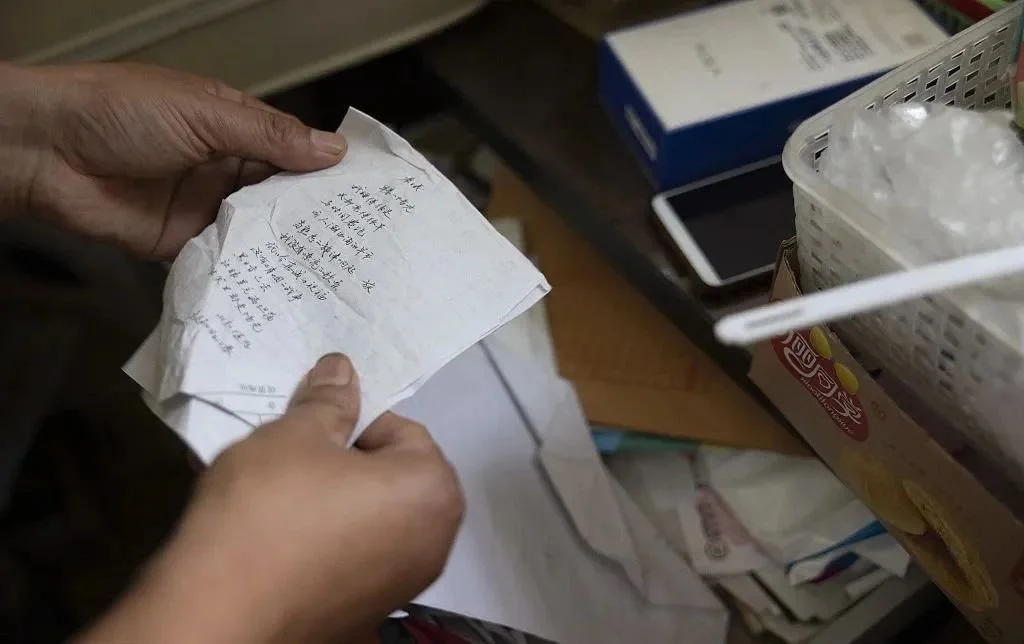

在此之前,像這樣的“素人寫作者”在近些年大量湧現:2014年,“打工詩人”許立志的自殺,讓許多人從他留下的詩行中發現了一個打工人的內心世界;2017年,育兒嫂範雨素寫的自傳體《我是範雨素》火爆全網;2019年,礦工詩人陳年喜出版首部詩集《炸裂志》;2020年,80歲的楊本芬處女座《秋園》賣出7萬冊;同年,河南農婦韓仕梅在網上發表詩作一舉成名後,受邀去聯合國演講。今年,王計兵詩集《趕時間的人》、快遞小哥胡安焉作品《我在北京送快遞》陸續問世,再度引發對這一特殊文學羣體的關注。

由此可見,這一寫作羣體早已在其他各個行業出現:許多底層的普通人也在寫作,而正是這些作品,不僅重新激起了公眾對作品本身的興趣,還引發對其人生經歷的好奇,進而關注和他們一樣的那些普通人的生活處境。

為什麼不和別人打麻將,而要去寫詩?

確實,不管從哪個角度來看,這些人怎麼看都不像世人印象中的“詩人”。朱玲玉在《我去了12個縣城,尋找在快手上寫詩的人》中説,她尋訪了12位這樣的寫作者,發現他們的身份各異:外賣員、牧羊人、盲人按摩師、油漆工、菜農、地攤小販、鋼鐵廠女工、小鎮無業青年、農婦,也有電台主持人、高中生、歷史老師。

可想而知,能出名的只是碰巧被舞台的聚光燈照到的極少數,在幕布背後還有無數人都在默默寫作。

長久以來,能從事這種知識活動的似乎都是高雅的“文化人”,在有閒之餘才會去做閲讀、寫作這樣“無用”的事,但現在,文化活動看來也“下沉”了。

雖然有人説,“寫詩就和周圍人愛打麻將一樣,都只是個愛好”,但兩者恐怕多多少少還是有些不一樣的:打麻將是一種娛樂消遣,沒人期望它能給自己的生活帶來什麼意義,寫詩就不同了。

實際上,很多人都無法理解,為什麼這些堪稱社會底層的普通人,生活得如此艱辛還要寫詩,但也許這個問題應該反過來:正因為他們的生活相當艱辛,文字才成為一種精神生活的必需品。

也有一種觀點認為,以前普通百姓僅為謀生就耗盡了力氣,但到了現在,倒是那些過着“996”生活的打工人,密集的勞作讓他們除了專業領域之外貧乏得有如真空。此時,反而是那些遊離於這些內卷遊戲之外的人,變得比其他人更親近文化了起來;這些人在用另一種方式堅持精神世界的重要性。

當然,這並不意味着這些普通寫作者都很閒,文化創造也並不是有閒了就能自然冒出來的,更不代表創造出來的就是好的。

如果寫詩只是因為“閒着沒事”,那就得回答這麼一個問題:

為什麼這些人不是和別人一樣打麻將,而是寫詩呢?

最早表達出這一羣體心聲的,應該是陝西農村婦女、“平原上的娜拉”劉小樣,2001年她在中央電視台的《半邊天》節目裏説了一番震動國人的話:“我覺得生活也需要知識,在家裏也需要知識,她的生活才不空虛。我寧可痛苦,我不要麻木。我不要我什麼都不知道,然後我就很滿足:有飯吃、有衣穿、有房住,我不滿足這些的。我想要充實的生活,我想要知識。”

在韓國電影《詩》中,66歲的女主角美子是一個鐘點工,但卻酷愛詩歌,不僅積極參加各種詩歌朗誦會,還不時寫詩。雖然她所經歷的都是平淡的日常生活,但驚心動魄之處正在於背景事件的沉重襯托之下,對他人痛苦的完全漠然——在這樣一種社會里,許多人已經喪失了對生活的敏鋭感知,當然也寫不出詩。

在這裏,“寫詩”不如説是一個暗喻,導向對生活的感知、自我的醒覺和對他人的移情,片中所説的“現在再沒人寫詩”,就是暗指人們都已活得麻木。

詩不止是消遣,而是一種內在的甦醒。一位48歲的擺攤者説,他之所以寫詩,是因為“心裏有些東西壓抑着,很沉重,寫一寫,人能夠填滿。詩歌算是生活的一種填充劑。”“外賣詩人”王計兵更明白説過,是文學拯救了自己,“幾十年來,除了父母,沒有任何人比文學陪伴我的時間更久。文學是我心裏的一口人,是我最親密的人,無話不説的人”。

也就是説,對他們來説,文學不是閒暇之餘可有可無的東西,也不像作家寫稿那樣是一份工作,甚至都不單單是“精神食糧”,而是與他們的生活緊密相連、不可分割。

他們是作家還是打工人?

這些人究竟應該算是“幹底層活計的詩人”,還是“寫詩的普通勞動者”? 這兩者有着微妙的不同:前者意味着他們原本就有天賦,只是“投錯行的寫作者”,而後者則認為打工人才是他們更本質的身份,只是業餘寫寫詩罷了,甚至多少有點附庸風雅的意味。

作家鄧安慶明顯贊成前一種觀點,他説:“陳年喜之於礦工,胡安焉之於快遞員,不是因為職業成就他們的寫作,而是他們本來就會寫,只是恰好選擇了這個職業。簡言之,寫作者本質上是因為寫得足夠好才打動讀者,職業只是一個提供認知他們的入口而已。”

他這麼想是很自然,也完全有資格這麼説,因為他自己就做過廣告策劃、內刊編輯、企業培訓、木材加工等各種活計。對他來説,職業只是一種謀生技能,順便也獲得生活經驗,但對寫作本身而言不是最重要的。

儘管胡安焉日前在接受澎湃新聞採訪時也聲稱“我不算素人寫作者”,但不必諱言的事實是:人們之所以對這些作品感興趣,很大一個原因正是寫作者的特定身份。如果胡安焉不是一個快遞小哥,而是一個去快遞行業體驗生活的研究者,公眾的觀感將迥然不同,因為後者不管怎樣,寫的是“他人的生活”,談不上是一種自我表達。

這一羣體之所以能湧現,也離不開時代潮流:不單單是網絡大大便利了其作品的發表、傳播(以前要想在報刊上發表文學作品可是極難的),還因為人們越來越看重這種本真的自我表達和日常生活。

他們共有的特點,是在平凡的生活中仍然堅持寫詩,甚至也沒人想過能成為“詩人”,只是用文字記錄與自身生存有關的事情。這正如朱玲玉注意到的,他們“無所謂遠方,也無所謂流量和圍觀,更像是把它當作了一個日常記事本。他們沒有心思或者多餘心力去精心打造一個句子、一個詞語,既沒有文學包袱,也沒有被人認同的心理訴求。”

這種做法與網絡文學的邏輯截然相反,更像是“回到了文學原點”,那就是抒發自我和書寫現實。從某種意義上説,當下中國在現代化的階段上更接近19世紀的歐洲,當時的歐洲文學也開始重新發現日常生活,巴爾扎克的“人間喜劇”主旨就是全景式地呈現它:“書寫那些普遍、日常、隱秘或明顯的事件。”

為什麼邊緣的“日常天才”引起共鳴?

隨着時間的推移,那些非科班出身的業餘創作者逐漸獲得了一種特殊意義,不僅因為他們終於能表達身為普通人的日常感受,也因為在一個日益專業化的社會中,質樸的、不加修飾的本真性越來越受到推崇。

電影《莫娣》講述了一個真實的故事:先天患有關節炎的民間藝術家莫娣,沒受過任何美術訓練,生活窘迫,也遭受到許多誤解,但她通過畫筆表達自我,那就是她的全部寄託。這是一種典型的非主流藝術:局外人身份、民間的、自學的,並且往往疾病纏身,深陷困境。

對於這類作品,收藏家和觀眾往往不是“為了藝術去購買藝術”,他們購買的是藝術作品背後的故事。這被稱作“青蛙王子寓言”:受害者通過他的藝術找到了慰藉,也給予了他人慰藉。正如《日常天才:自學藝術和本真性文化》一書指出的那樣:“藝術填滿了自我,並提供了一種自我滿足,滿足了人們對美和意義的慾望。收藏反映了我們在消費主義社會中的位置。在這個社會中,我們的身份將物品轉化為心靈和思想,對於我們所説的人性有很大貢獻。”

不過,歐美這些非主流藝術的創作往往源於一些特殊的生活變故:家人的死亡或疾病,本人生病、受傷、抑鬱或退休,而他們所選擇用以表達自我的往往也是繪畫、音樂等表現形式。

明顯有所不同的是,國內的這些“素人寫作者”都是正常的普通人,似乎也沒有遭遇特殊的生活變故,相比起繪畫,也更偏愛文字創作——這是一種成本更低、也更符合中國文化傳統的形式。

通過這樣的參照,我們能夠更清楚地看到:這些普通人的“本真性寫作”,乃是一種現代個人主義的日常實踐,寫作為他們生活的精神向度開拓了可能性,並在公共領域中塑造了獨特而純粹的個體感受。

絕大部分這些寫作者甚至沒想過自己能出名,遑論以此為生,他們之所以堅持下來,完全是自我表達的內在需要,這又使他們因此而具備了在這個時代罕有的非功利性。

他們把閲讀、寫作當成一種生活方式來實踐,這不僅稀缺,甚至令人羨慕,恐怕這才是其作品激起無數人共鳴的真正秘密。