為啥年輕人開始互稱達瓦里氏?_風聞

心之龙城飞将-04-23 22:20

虎嗅網2023年04月22日 13:00:00 來自吉林0人蔘與0評論出品 | 虎嗅青年文化組

作者 | 渣渣郡

達瓦里氏,氏髮長音,n.,是俄語 “ Товарищ - 同志 ”一詞的空耳。

在中文互聯網的作品標題、用户留言和彈幕上,這個單詞正在大量出現。從某種意義而言,已經成了當下部分中國年輕人的接頭暗號,人們用它互相稱呼、尋找同類。

對於1980年以後出生的年輕人來説,無論是達瓦里氏還是同志,都是一個相當久遠的稱呼。

它真實存在過,因為兒時可能聽祖輩用過;但它又不是那麼真切,因為更多的時候,這個詞只會在官方文本和老電影裏出現。總之,這是個古早的詞彙,怎麼想也跟年輕、潮流之類的性質搭不上邊。

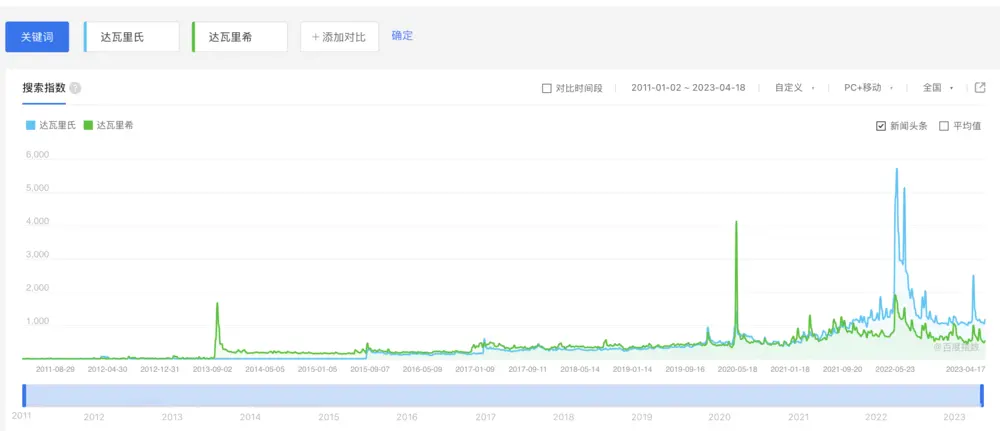

這一叫法在華的首次出現,雖無據可尋,但可以確定的是,它在十年前開始在國內互聯網上大量出現:

經過2013年北影學生王一琳的畢業作品《前進,達瓦里希》和2015年《那年那兔那些事》毛熊台詞的傳播,它的流行程度完成了核裂變,從開始的蘇軍迷等小眾羣體走出,在二次元加持下完成更廣泛的年輕化,最終成為近年來中國互聯網最流行的詞彙之一。

達瓦里氏以及達瓦里希的百度搜索指數

作為一個有着悠久歷史和濃郁蘇聯味的詞,達瓦里氏在中文網絡裏的出現,伴隨着人們對一個消失的政權的懷念。

這種情緒在遊戲、影視剪輯視頻裏表現得尤為明顯,無論是《英雄連2》的鋼鐵洪流,還是《使命召喚》裏的近戰武器——鐮刀錘子,抑或是反映衞國戰爭的電影,經過創作者剪輯的視頻總能感染到觀眾。

紅軍進擊的畫面,會令觀者大喊烏拉,紅旗墜地的影像則總會令人唏噓。一句:“嗨,達瓦里氏,你知道列寧格勒和斯大林格勒在哪裏嗎?我在地圖上找不到了”的彈幕,就能體現出人們對它的追憶。

遊戲是圈層文化,但情緒並不是。

比如在抖音上,一個找俄羅斯鐵匠打鐮刀和錘頭掛件的旅行視頻,可以輕易吸引到數十萬點贊以及大量共情留言。

從更廣大的視角來看,不只是遊戲、電影被人追捧,蘇聯時期的美學、以Paccbet、sputnik 1985為代表的蘇聯時尚品牌,也從歷史故紙堆中走出,成為越來越多人的追捧目標。

其中緣由,千人千面,自然有不少人是懷着獵奇求新的心態;但對於中國人來説,人們對蘇聯文化的追捧自有其歷史脈絡。

Paccbet,是俄羅斯設計師Gosha Rubchinskiy創造的滑板品牌,其產品很多都帶有蘇聯元素,曾被視作是Supreme和palace的有力競品。如果不是Gosha Rubchinskiy涉嫌醜聞的話,這個品牌今天應該在市場上擁有更大聲量。

以蘇聯文學為例,你就能明白紅色巨人對中國的影響。

早在新文化運動時期,魯迅就將俄國文學稱作是“給起義奴隸偷運的軍火”。在新中國成立之初,執政者便全面以俄為師,當時的流行口號是“蘇聯的今天,就是我們的明天”。在這樣的歷史語境下,蘇聯文學作品幾乎是當時國內讀者,唯一一類可以能跟國外同步閲讀的外國作品。

而如果你細心觀察,就會發現我們身邊或新或舊的事物,或多或少都被蘇聯美學影響着,就拿我的母校北京市十一學校來説,直到上世紀90年代末,校區裏都有大量蘇聯援建的校舍。

更不用提人民大會堂、北展、軍博……這些蘇式建築以及在全國各地星羅棋佈的赫魯曉夫樓,這些充滿實用主義、秩序感、統一感的共產主義美學建築,形塑了我們的生活方式,也創造了我們最初的美學記憶。

赫魯曉夫樓

但今天,聲音日漸高漲的“親愛的達瓦里氏”不僅僅是一場稍縱即逝的賽博文化現象,更是一種對未來的想象。

在這個俄語空耳背後,是人們渴望一個公平、正義烏托邦的熱情。

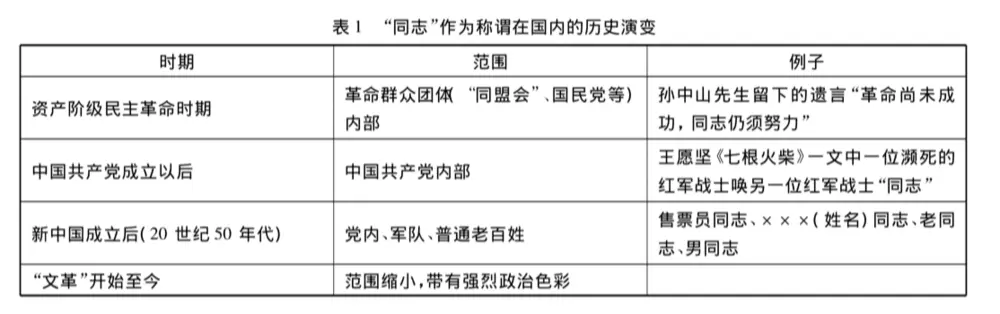

從20世紀初民主革命時期的黨內成員稱謂,到新中國成立後的國家公民彼此間的一般稱呼,再到改革開放後的思想多元化,老闆、美女這類稱呼流行,同志一詞的使用率,又兜兜轉轉都走回了原點。

1989年,同志一詞的含義開始模糊。當時,香港藝術家林奕華想辦一個小眾羣體電影節,為了凝聚羣體認同,他從“革命尚未成功,同志仍需努力”的話語中摘取“同志”一詞來概括這次活動。從此,這個詞彙在中國民間,更是從大眾稱呼變成了小眾羣體的指代。

面對語義的泛化,很多蘇粉在網上開始使用達瓦里氏的叫法,來指代同志,按照他們的説法,達瓦里氏精確、好玩,單拿出來用也不會有歧義。

雖然民間對同志的叫法出現了改變,但同樣擁有改造世界的熱情。

圖片來源:《習近平談治國理政》中“同志”一詞英譯研究,李媛

關於當人們在叫達瓦里氏的時候在想什麼這件事,我覺得一類在視頻平台裏點贊賊高的作品,特別能説明這個問題。

1976年法國喜劇電影《Dracula père et fils - 德古拉和兒子》講述一對吸血鬼父子被無產階級革命驅逐的故事,片中革命者舉起鐮刀和錘子驅逐的片段,被年輕的達瓦里氏們反覆截取轉發,並配文:

“鐮刀和錘子才是吸血鬼最害怕的東西。”

倫敦塔的幽靈飛不過烏拉爾山,從沒學過中文的西方厲鬼也禍害不了大陸另一頭的中國人。

之所以一個搞笑驅魔吸血鬼的視頻能在中國獲得廣泛共情,是因為錘子和鐮刀的情懷,更是出於現實中對他們口中的“吸血鬼——資本家”的不滿。

這幾年,攻擊資本的話語如同脱繮野馬,從“996是福報”導致的馬雲翻車,到前幾天電科加班謠言的大討論,足以見得目前中國勞資雙方的矛盾,已經成了人們在面對住房、就業、婚戀、貧富差距等多方面壓力面前,最直觀、最具體也最能感受真切的“敵人”。

從“你工人爺爺來了”的辱罵到“路燈缺掛件”的警告,網絡上從來不乏對資本的攻訐,在這種描述中,社會變成了一個血腥角鬥場,簡化成了你死我活的拼殺,這不是左右之爭,而是新舊之爭。

在這種情緒下,搬出紅色巨人的屍體,通過緬懷世界上第一個社會主義國家,來緩解對新自由主義的失望,並尋找未來的解決之道,無疑是最爽快的思維方式。而達瓦里氏稱謂的流行,就是這種思潮最外化的表徵。

那麼,搬出蘇聯是想表達什麼?

只要你認真翻看相關的留言,就會輕鬆發現:不論學識高低,也不論動機是輕佻的玩梗還是高尚的宣言,高喊達瓦里氏的人,想要的是一個烏托邦——絕對的平等、公平,就是他們最樸實的願望。

而紅色巨人恰恰是這種價值觀最原教旨的樣貌,雖然今天我們已經從各種信源中瞭解到它存在時的殘酷與血腥,但並不妨礙人們崇敬它精神化後的價值觀。

因為無論日後的動作有多走樣,但至少在創建之初,蘇聯創建者的允諾,如今讀起來也足夠迷人:

“我們清楚地知道,在我們蘇維埃政權機構中還有不少的缺點……但是它為全體勞動人民提供了人人平等,當家做主的權力,讓一切剝削者必須明白反剝削力量的偉大,提供了轉變到社會主義的可能性,它使受壓迫的人能夠真正站立起來,能夠逐漸地掌握對整個國家、經濟和生產的管理……”

—— 1918 · 什麼是蘇維埃政權? · 列寧

在北京滑板公園,有人將《列寧在1919》的台詞塗鴉到了碗池上

在中國的鍵政圈裏,總是存在一些抄作業的想法:

千禧年前後的時候,網民一窩蜂地討論美國製度、普世價值,好像只要照葫蘆畫瓢,就能解決一切問題。

而如今,事物又走到了另一個端點,人們又搬出蘇聯的牌位,打算拿它的理想主義來解決目前的不公。

雖然兩種道路看上去南轅北轍,但卻是推倒重來的一體兩面,是革命的顛覆,而不是平滑的修復。但革命不是請客吃飯,它不像小視頻裏口號那般詩意和浪漫,它是流血、是死亡、是一個世界的崩塌。

如今在網上聊起高喊的達瓦里氏的熱血青年,人們總會把“沒讀過書”“跟風”的標籤貼在他們身上,覺得他們慕強,是社達分子,是宏大敍事的被洗腦者,於是便在留言板的凡爾登戰壕裏互相攻殺。

事實上,你去跟他們聊聊就能感受到,這些道理,那些在網上追憶蘇聯,甚至要打爛壓迫者狗頭的人並不是不明白,他們可能比你還了解蘇聯制度下古拉格勞教所的殘忍,也看過《耳語者》知道秘密警察對個人隱私的侵犯,甚至比你還了解珍寶島的衝突……

這種狀況,恰恰是比文本傳達出的情緒更令人焦慮的事——人與人之間的階級戰爭和敵我敍事,代表着曾經我們的共識正在出現裂痕,這在經濟形勢由增量變存量的情況下,正變成一個不可逆的趨勢。

圖片來源:Unsplash

而如果把視角拉大,你會發現這種情緒在國際視角下更顯激烈。

比如,曾經被視為世界最安全國家的日本,在安倍遇刺、岸田遇襲後,2023年4月19日,日本國會又收到了自稱是宗教團體成員的恐襲預告,預告聲稱他將在21號用沙林毒氣和炸彈對國會進行襲擊,並強調“只有恐怖襲擊才能改變日本”。

相似的事還發生在美國、德國、英國…網絡同温層像催化劑一樣不斷加深着人們的認識,它讓憤怒的人更加缺乏等待社會修補的耐心,轉而期待通過自己的革命,完成對完美烏托邦的構建。

仔細想來,烏托邦之所以美好,正是因為它在遠方,而當人們追逐到它的時候,或許會發現,遠方除了遙遠一無所有。這感覺就像愛爾蘭詩人Seamus Heaney在《遠方》中寫的那般:

當我回答説我來自"遠方"

關卡那個警察厲聲説:“哪個遠方?”

他還沒完全聽清楚我説些什麼就以為

那是這個國家北部某地的名字。

而現在它——既是我居住過又是我

離開了的地方——仍然有很長距離要走

像花了很多光年從遠方而來

又要花很多光年才抵達的星光。