中國傳統文化對楊振寧產生了多大影響?_風聞

返朴-返朴官方账号-关注返朴(ID:fanpu2019),阅读更多!04-23 13:14

本文將分如下7個小節:

1. 引言

2. 楊振寧:中西文化的“結晶”

3. 楊振寧接受中國傳統文化之途徑

4. 楊振寧:“我的世界觀、人生觀基本是儒家的。”

5. 楊振寧對中國傳統文化的反思

6. 傳統文化教育與傳承之危機

7. 結語

撰文 | 厚宇德

01

引言

楊振寧是跨20世紀和21世紀的偉大華人科學家,他雖然批評過中國傳統文化的某些方面,但總體而言他承認中國傳統文化給他的積極影響,並接受中國傳統道德理念中的多數內容,對中國的文學與藝術作品(小説、唐詩,書法、繪畫、青銅器文物,等等)極為欣賞和酷愛。正因為如此,中國傳統文化對他的重要科學工作究竟有無直接影響,或者有多大影響等問題,就有必要仔細研究,否則籠統的一些説法,容易產生誤解甚至誤導。本節的目標就是希望在這類問題上對讀者有所幫助。

02

楊振寧:中西文化的“結晶”

1957年在諾貝爾獎獲獎慶賀宴上,楊振寧説:“從不只一層意義上説,我是中國和西方兩種文化共同的產物,二者既有衝突,也有協調。我想説,我既為我的中國根源和背景感到驕傲,也為我獻身於現代科學而感到滿意,現代科學是人類文明起源於西方的一部分——對於它,我將繼續奉獻我的努力。”[1]面對有衝突、有互補的兩種文化,楊振寧的做法是智慧的。1979年在談到日本人善於吸收包括中國文化在內的異國文化時,楊振寧做過這樣的陳詞:“吸收別人的東西並不壞,但必須排除對你可能有壞影響或無用的部分,同時轉變及模鑄好的部分,變成自己的。”[2]楊振寧自己對待中西兩種文化,採取的是相似的態度與策略。他常對比中西文化,對比的目的是做出合理的取捨。他從以儒家為主流的中國傳統文化中汲取的主要是為人做事的行為準則和道德規範;他從西方文化中吸收的核心內容是西方的科學精神與科學方法。他自覺地選擇中西文化中積極的、有價值的部分,並把它們聚合為一個有機整體,使之成為自己為人做事的精神支柱,從而鑄造了別樣的人生輝煌。在這個意義上,楊振寧對於中西文化所做的取捨、揚棄,對他的人生至關重要。

即使侷限於物理學領域,中、美物理教育對楊振寧也各自發揮了不同的作用——中國的物理教育引領他打下紮實的專業基礎,而在美國的物理氛圍中則學到了前沿的研究理念:“聯大的生活為我提供了學習和成長的機會。我在物理學裏的愛憎主要是在該大學度過的6年時間(1938-1944)培養起來的。……後來我在芝加哥接觸了前沿的研究課題,並特別受到費米(E. Fermi)教授風格的影響。”[3]楊振寧認為,在研究方法上,中美物理教育具有互補性:“中國物理的方法是演繹法,先有許多定理,然後進行推演;美國對物理的瞭解是從現象出發,倒過來的,物理定理是從現象歸納出來的,是歸納法。”[4]令中美物理教育合璧,楊振寧才得以搭建研究理論物理所需要的方法論基本框架。楊振寧的人生,從其締造的不朽成就來看,是科學的人生;從文化自我塑形角度來看,是智慧的人生。他兼容中西文化精華的正確做法,狹義地説為我國培養高端科學人才樹立了典範;廣義地説,對如何加強中國傳統文化教育、如何對待西方文化等等問題,都富有極其重要的啓迪意義。楊振寧吸取中西文化之長的具體做法,仍值得做細緻深入的分析研究。

03

楊振寧接受中國傳統文化之途徑

楊振寧的中國傳統文化素養,是今天多數中國物理學子不具備的。楊振寧是通過什麼途徑瞭解中國傳統文化的?在學齡前階段,楊振寧在家庭影響下就開始接受規範的中國傳統文化的啓蒙教育,他回憶説:“我的家庭是一個大家庭,有好多堂兄姊妹。從我五歲那年起,請了一位老先生到家裏來教我們‘讀書’。我記得很清楚,唸的頭一本書是《龍文鞭影》,我背得非常之熟。”[5]既然楊振寧説他學齡前唸的頭一本書是《龍文鞭影》,那麼這一期間他所接受的傳統文化教育,就不限於一本《龍文鞭影》。楊振寧的好友熊秉明説,這一時期楊振寧還接受來自母親的教導:“振寧的父親離家5年。振寧的學語、學步、學識字、學背誦,都是母親啓蒙的。在父親從美國回來的時候,他已經是一個懂事而神氣十足的學童,識得三千字,能背‘龍文鞭影’了。[6]

1928年楊武之博士學成歸來,任廈門大學數學系教授,楊家隨遷廈門。在廈門,楊振寧進入小學,他回憶説:當時“我的數學和國文都念得還不壞。”[7]而此時他修習傳統文化的重要渠道仍在家庭內部。楊武之教授除了輔導楊振寧學習數學和科學知識外,還親自指導楊振寧學習傳統文化知識。對於當年所學的傳統文化知識,楊振寧一直牢記於心:“(父親)並沒有忽略中國文化知識,也教我讀了不少首唐詩,恐怕有三四十首;教我中國歷史朝代的順序:‘唐虞夏商周……’;干支順序:‘甲乙丙丁……’,‘子鼠丑牛寅虎……’;八卦:‘乾三聯,坤六段,震仰盂,艮覆碗,離中虛,坎中滿,兑上缺,巽下斷’等等。”[8]

楊振寧升入初中後,他的傳統文化學習隨之更上一層樓。1991年,他回憶説:這時父親曾專門“聘請清華雷海宗教授的研究生來教我讀《孟子》。我學了一個夏天的《孟子》,受益良多。”[9]1995年楊振寧談到當年學習《孟子》時,再次肯定學這一經歷對他有重要影響:“使我學到了許多歷史知識,是教科書上沒有的。這對我有很大意義”。[10]1997年,楊振寧對於自己讀初中時學習《孟子》的經歷有更詳盡的回憶,指出在這一過程中的所學並不限於《孟子》,而學習《孟子》的時間也不限於一個暑假:“在我初一與初二年級之間的暑假,父親請雷海宗教授介紹一位歷史系的學生教我《孟子》。雷先生介紹他的得意學生丁則良來。丁先生學識豐富,不只教我《孟子》,還給我講了許多上古歷史知識,是我在學校的教科書上從來沒有學到的。下一年暑假,他又教我另一半《孟子》,所以在中學的年代我可以背誦《孟子》全文。”[11]指導楊振寧學習《孟子》等傳統文化的丁則良,後來成為一位著名的歷史學家,曾任吉林大學歷史系主任。

民國期間的一些著名教育家,如蔡元培、梅貽琦、張伯苓、竺可楨等都踐行通識教育理念,這一風尚在西南聯大得以繼續發揚。楊振寧回憶在聯大學習的經歷時,曾説:“我記得很清楚,聯大的大一國文是必修科,當時採用了輪流教學法。每一位教授只講一個到兩個禮拜。……輪流教學法給了我們多方面的文史知識。記得教過我大一國文的老師有朱自清、聞一多先生、羅常培先生、王力先生等很多人。”[12]正如其他學者所指出的,當年聯大傳統文化類必修課不僅限於國文課:“當時聯大各學院共同的必修課還有《中國通史》,任課老師有吳晗、錢穆、雷海宗等著名教授。因而楊振寧在聯大學的是物理專業,但是,在這些國學大師的薰陶下,也打下了深厚的人文知識的功底。”[13]

綜上所述,在國內學習期間,從童年啓蒙到邁入高等學府之後,楊振寧都沒有中斷學習中國傳統文化。因此赴美深造前的楊振寧,不是僅僅具有紮實的數學與物理知識,而是文理兼修的通才,他的精神世界有中國傳統文化的深刻烙印。楊振寧所接受的教育是成功的,楊振寧充分肯定他在各個成長時期所接受教育的積極意義。楊振寧家族、楊振寧父母,以及民國時期所提倡的教育理念,無疑都值得今天的家長和教育工作者關注和借鑑。

04

楊振寧:

“我的世界觀、人生觀基本是儒家的。”

幾乎每一位偉大的科學家都會思索科學與宗教的關係,楊振寧也不例外。2006年他在香港浸會大學作報告時指出:“我年紀逐漸大了,對宗教的看法也有了一些轉變。”[14]深入關注發現,楊振寧的這種轉變不僅與其年紀變化有關,還與他對科學以及科學發現的深入理解及感悟相關,如他所説:“科學工作者發現自然界有美麗、高雅而莊嚴的結構。初次瞭解這種結構是產生敬畏感的經驗。而今天在我年紀大的時候,我更加明白了,這種敬畏感,這種看到似乎不應該被凡人看到的秘密時的畏懼,事實上是極深的宗教體驗。”[15]深入思考使楊振寧認識到:“科學和宗教急需進行對話。”[16]基於他的這類表述及由此展開的聯想,筆者曾向楊振寧本人求證:您是否有具體的宗教信仰或宗教認同?2018年9月6日楊振寧在回函中明確指出:“我不信基督教、佛教以及道教。我的世界觀、人生觀基本是儒家的。”

然而,從價值取向以及具體知識內容與方法特徵與功用等多角度去看,儒家文化不足以決定性地使楊振寧成為偉大的物理學家。因此,包含科學知識與方法在內的西方文化對楊振寧科學生涯的影響更直接也更重要。那麼,以儒家文化為主導的中國傳統文化對楊振寧的影響究竟體現在哪裏?楊振寧説他的世界觀與人生觀基本上是儒家的,但是作為一位跨世紀的傑出物理學家,楊振寧的自然觀、宇宙觀與方法論等等,毫無疑問與傳統的儒家思想框架下的對應物之間存在本質的差異。在筆者看來,儒家文化對楊振寧的影響主要體現在以如何做人為核心的人生觀、道德觀方面。楊振寧晚年説他自己的世界觀、人生觀基本上是屬於儒家的,其含義也僅在於此。如果不做此理解,就會導致這一説法與他早年的説法——他對待中西文化採取的策略是擇優繼承、兼容幷蓄——直接矛盾起來。這一認識在楊振寧自己的表述中有所體現:“我個人的道德觀念和作風,是受到東方傳統的影響,因為我是在中國社會長大的,我覺得一個人在成長過程中所受的薰陶,對他的一生的影響是至為深遠的,而且也是不知不覺的。我在美國已住了 40 多年,對西方的做人方法也有了解並受到影響,但是我處事做人,仍舊是從我成長中所獲得的價值觀念出發。”[17]

儒家的做人標準與道德觀念,既是指導楊振寧的做人原則,也是他評判他人與擇友的標準。他很少主觀、無謂樹敵[18],但他與同行之間的親疏遠近關係實則明顯不同。他按照儒家的做人標準結交心儀的師友和同行,形成了其在學術界“朋友圈”中較為穩固的中堅力量,這其中包括費米、施温格(J. Schwinger)、維格納(E. Wigner)等等。

在楊振寧的“朋友圈”中,費米具有最為特殊的地位。在楊振寧看來,費米無可挑剔:“我欽佩他的貢獻,也欽佩他的人格。”[19]楊振寧高度評價費米的人格,是因為他認為費米具有儒家先賢的風範:“他永遠可靠和可信任;他永遠腳踏實地。他的能力極強,卻不濫用影響,也不譁眾取寵,或巧語貶人。我一直認為他是一個標準的儒家君子。”[20]在西方物理學家中,除費米外,在楊振寧心目中還有一位“文化完美主義者”,那就是施温格。楊振寧曾這樣評價施温格:“靦腆、博學、講精緻而流暢的英語,施温格是文化完美主義者的象徵,一位十分內向的高人。”[21]楊振寧對維格納也印象頗佳:“維格納為人誠謹,不苟言笑。從他身上我們可以看到第二次世界大戰前歐洲學人的風度,與今天許多美國科學家的盛氣逼人的態度成鮮明對照。”[22]顯然,楊振寧欣賞持重、可信、誠懇的謙謙君子,而這些完全符合儒家傳統觀念中“文質彬彬然後君子”的評價標準。

與此相反,對於盛氣凌人、咄咄逼人、鋒芒畢露、巧言令色、譁眾取寵之輩,楊振寧不掩飾自己的反感。除了在評價維格納時楊振寧對美國科學家羣體形象表達了自己的厭惡之情外,在比較費曼與施温格時,他還説過這樣的話:“費曼和施温格是我們時代的兩位偉大的物理學家。他們各自都作出了許多深刻的貢獻。他們都出生於1918年。但就個人的智慧而言,他們之間的差異比任何兩個人之間的差異都要大。”[23]楊振寧曾設想,可以寫一本書,書名即為《一項比較研究:施温格和費曼》。他自己認為:費曼是“百分之二十的玩笑家,百分之二十專門的違規者,百分之六十偉大的物理學家,費曼為了成為偉大表演家和成為偉大的物理學家做出了同樣的努力”。[24]事實上對費曼的這一“量化”描述原文[25]如下:

Twenty percent impulsive clown, twenty percent professional nonconformist, sixty percent brilliant physicist, Feynman strived to be a great performer almost as much as to be a great physicist.

因此按照筆者的理解這句話的漢譯顯然強烈地弱化了英文原著中所具有的感情色彩,未能充分表達楊振寧對費曼的反感。筆者寧願將其譯成這樣:

百分之二十是衝動的小丑,百分之二十是專業信念的破壞者,百分之六十是一位傑出的物理學家,費曼為成為偉大的演員而付出的努力,幾乎與他為成為一位偉大的物理學家所付出的努力一樣多。

楊振寧在讚揚費米的同時,曾指出美國科學家中存在的一個普遍性的人格問題:“我認為(費米)這樣的人品在今天的美國是不多見的。美國社會似乎將她的傑出人士推向相反的方向。奧本海默(J. Oppenheimer)、特勒(E. Teller)、費曼(R. Feynman)、托馬斯·庫恩(T. Kuhn)等人,各有自己的一套取悦觀眾、標榜自己的方法。”[26]上句説費曼為成為偉大的演員付出了巨大的努力,這裏將他歸入善於“取悦觀眾、標榜自己”的人羣,可見楊振寧説費曼是偉大的演員的評價無疑是深含諷刺意味的。楊振寧的這句話,揭示了他內心世界的一個秘密:他將是否符合儒家行為規範視為一根重要的標尺。對別人的“測量”結果可以秘而不宣,但是“測量”過程卻“鐵面無私”,不會因為被“測量”者與他的親疏關係而有所改變。特勒是楊振寧從其身上受益頗多的博導,而奧本海默對楊振寧也有知遇之恩,但是楊振寧仍客觀地將他們歸入自己不喜歡甚至厭惡的那類科學家之中。

美國多數科學傢俱有鋒芒畢露、譁眾取寵等人格特徵。這一事實讓楊振寧困惑,促使他思索這是不是科學時代人格發展不可避免的大趨勢?當他看到中國科學家中不乏能力出眾的儒家風範者時,一種欣慰感油然而生:“美國的科學在突飛猛進,而成功的美國科學家們常常是極端進取而鋒芒畢露的。難道這兩件事是相關的嗎?我不能回答。但我知道中國儒家的楷模,即使在今天,也非常具有活力。”[27]他曾以周光召為例對此作出解釋説明:“周光召是一位頂尖的物理學家。他視野開闊,影響力深遠,並且能夠快速地洞察新思想。他做物理研究的風格讓我想起了朗道(L. Landau)、薩拉姆(A. Salam)和特勒。但是從我個人角度看,周光召是一個完美的儒家思想踐行者,而不像美國、歐洲和俄羅斯的許多物理學家那樣咄咄逼人。”[28]不難設想,這是他充分認可與高度評價儒家文化的重要理由——現代科學的進取精神,需要彬彬有禮的儒家文化去“中和”。如此,才能孕育更加完美的人格。楊振寧本人的成長經歷——在學習科學知識的同時不懈研修中國傳統文化,就是培養他心目中這種完美人格的可行之路。

05

楊振寧對中國傳統文化的反思

楊振寧高度肯定以儒家文化為主流的中國傳統文化在人生觀等方面具有不可或缺的積極意義,其優秀部分值得繼續傳承。但是經過長期多視角的辯證分析,他也發現了中國傳統文化的一些弱點與弊端。1988年他在南開大學作報告時講述的一段話,集中體現了他對待中國傳統文化的辯證態度——珍惜但不偏愛:“中國的文化傳統是世界最悠久的文化傳統之一,中國的文化傳統是世界唯一的,在同一地區,從古時候一直延續到今天的傳統。中國的文化傳統西方人非常羨慕,為什麼呢?因為它裏面有非常良好的部分,教育傳統就是其中之一。當然任何一個複雜的事情,任何一個幾千年的傳統,任何一個幾億人的歷史背景,不可能純粹是好的,其中有許多複雜的成分,對此是要討論的。”[29]楊振寧自己對中國傳統文化不足之處的反思,較為集中體現在分析和檢查中國傳統文化與近現代科學的關係,他得出的重要結論可歸納為二點:第一,中國傳統文化總體而言不利於孕育近現代科學;第二,中國傳統文化不利於培養和激發創新意識。

5.1 中國傳統文化不利於科學的孕育與誕生

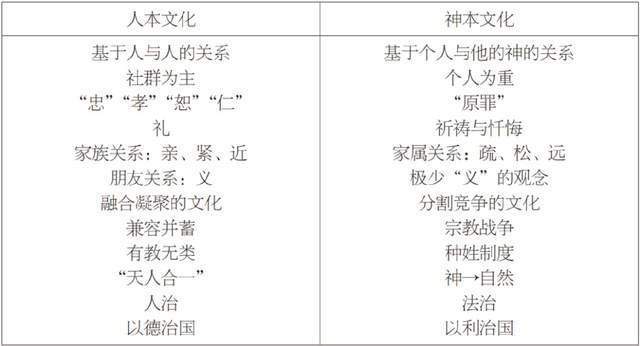

對比方法是楊振寧開展文化研究的重要手段,他常藉助這一方法闡釋中西文化各自的特性及主要的區別。在他看來,中西文化之間的差異遠在四五千年以前人類開始聚族而居的時代就已經出現:“從那時代起中國文化就走了人本的道路,而西方文化就走了神本的道路。”[30]楊振寧認為這一分道揚鑣鑄就了中西文化各自的基本特質,二者之間的根本區別也隨之呈現;而中西文化的其他諸多不同則屬於次生現象,它們“都根源於人本與神本的基本差異”。[31]楊振寧曾設計一個表格,從多個具體維度充分展示他的這一觀點。

楊振寧對西方科學誕生的過程還曾做過更加細化的分析,他認為西方近現代科學,是由西方文化傳統孕育出的自然哲學直接演變而來的。因此近現代自然科學能否出現,進一步轉變為特定的文化能否孕育出自然哲學這一問題。以人本文化為特徵的中國傳統文化事實上沒能演化出成熟的自然哲學,而西方的神本文化卻自然而成功地孕育並誕生了自然哲學,並使其得以逐步成長。這一分野大致發生在西方中世紀終結時期,直接對東西方世界產生截然不同的重要影響:西方世界由此進入近代現代科學時代,中國則陷入原地踏步、退步與些許進步並存,而總體踟躕不前的狀態。基於這樣的認識,1993年楊振寧指出:文藝復興之後西方得以長足發展,“如果就影響來看,‘自然哲學’的進展恐怕是最重要的,因為它為近代科學的萌芽準備了肥沃的土壤”。[34]

楊振寧意識到並多次強調,阻礙中國誕生近現代科學的原因不止一個,但是缺乏自然哲學仍然是中國傳統文化致命的短板,是導致中國未誕生近現代科學的主要原因之一:“阻礙中國萌生近代科學的多種原因仍然存在:缺乏獨立的中產階級,學問就只是人文哲學的觀念,教育制度裏缺匱‘自然哲學’這一項。”[35]自然哲學的出現,是告別文理部分初級文化階段,進入人文與自然兩大領域的重要標誌。

5.2 中國傳統文化不利於培養和激發創新意識

楊振寧認為,重視個體還是重視社會是中西傳統文化理念的明顯區別之一:“在中國傳統下,當然社會是絕對重要的,而個人不重要”;但西方傳統則以個人為中心。[36]強調個人隸屬並服務於集體和社會,難以避免地會造成對個體特殊才能與作用的忽視與壓制。早在1970年,楊振寧就曾指出,中國傳統文化自身體系強大,它極大地壓抑卑微個體的進取心與創新力:“中國傳統的制度對個人的約束使得中國人缺少大膽進取的精神,缺少反抗的動力。……中國人受了傳統的影響,有一個觀念就算了,又何必要找事情呢!這是一個萬分錯誤的觀念。”[37]可見強大的社會制度以及與之相應的傳統文化,能夠直接扼殺懷疑態度與創新意識,而它們是科學產生和發展所不可或缺的精神品質。

觀察、對比來自中國以及其他國家的學生,楊振寧發現由於受中國傳統文化的影響,中國學生與其他國家的學生之間存在明顯的不同:“我覺得中國傳統的社會制度、禮教觀念、人生觀,都對我們有極大的束縛的力量。……有一個普遍現象,就是中國學生比一般非中國學生來得守規矩,……中國的傳統方法要大家都守規矩……不過這種傳統的方法也有很大的一個缺點。這很大的缺點就是中國學生一般比較膽小。我所謂膽小的意思是指不敢走向新的方向。假如有專家説事情是這樣子的,那麼通常一箇中國學生比較不敢説:‘我不相信你們所講的這些,我要自己提出一個新的建議。’”[38]教育是文化的子系統。在楊振寧看來,中國傳統文化下的教育目標,是通過教育使新一代順利“進入”既有的社會文化系統;在這樣的教育理念之下,懷疑態度、批判與開拓精神等等基本上都是多餘的、不必要的,甚至是離經叛道而必須遏止的。這使得學生潛移默化地喪失了新生力量應有的稜角,接受前人的觀念就成為他們主要的學習目的。這正如楊振寧所説:中國傳統教育“使學生容易產生相信‘先賢’的看法,對先賢不敢持懷疑態度,或者覺得反正別人都已經做過了,我的目的只是去學習”。[39]對於前人遺留下來的文化傳統,中國古人更多的是高度認可與頂禮膜拜,這是中國傳統教育只有學習和繼承而不提倡懷疑和批判的主要原因。這無可避免地導致的一個邏輯結局,正如楊振寧所説:“中國的(傳統)教育哲學確實不注重創新”。[40]這樣的教育在封建社會有它存在的必要,但對於孕育、誕生和發展科學技術而言,副作用是不言而喻的。因此楊振寧認為,中國沒有像西方文藝復興時期那樣出現新的科學,這筆賬與儒家文化脱不了干係。因為它不僅不鼓勵懷疑和創新,當外來科學傳播過來時,它因為根深蒂固的影響而成為最大的阻撓者:“概括説來,我們可以這樣總結:公元 1600-1900 年的三個世紀裏,儒家保守思想所產生的文化和知識方面的慣性抗拒了西方近代科學的引進。”[41]楊振寧曾肯定地説:“儒家文化的保守性是中國三個世紀中抗拒吸取西方科學思想的最大原因。”[42]

中國文化輕視個體重視社會的傳統,對於20世紀甚至21世紀的中國科技發展有無副作用?這一具有現實意義的話題也值得思考。重視集體還是尊重個體,在科學上各對應一種科研策略,楊振寧分別稱之為攻關戰術與散兵戰術。所謂攻關戰術,“就是有一個總的、大的目標,結合了很多人,向這總的大目標去進攻”。[43]中國的原子彈、氫氣彈和飛彈等國家主導的成功研製,都是採用攻戰術取得的成績。而散兵科研,“就是不要有一個預先固定的目標,不需要結合很多的人、結合很多的資源去攻打、去做科學研究,而只需把一個不清楚的目標,用很少的幾個人,讓他們放手去通過自己的努力、自己的瞭解、自己的決定來做科學研究”。[44]為説明散兵戰術的重要性,1983年楊振寧以費根鮑姆(M. Feigenbaum)、陳景潤、費曼等人的研究為範例,説明一個道理:“這幾十年最妙最尖端的科研成果,絕大多數都不是用攻關的方法所發現的”,而“大多出自散兵式”研究。[45]楊振寧指出當時中國科技界存在不足之處:“我個人覺得,中國目前對這個‘散兵戰術’方法的科學研究,注意得不夠,我提出來跟大家談,希望中國對這方面多注意。”[46]散兵戰術發揮不夠,其本質就是對科學家個體作用重視不夠,從而導致無法充分發揮科學家個人的科學天賦。1987 年當有記者詢問:“你曾經批評中國的科技研究方面採用的攻關戰術,現在的情況是否有變呢?”楊振寧回答:“有一點點的改善,但還不夠。”[47]這一現象出現在中國科學界,其原因是多方面的,難以斷定這完全是由傳統文化決定的;但是同時也難以論證這一現象的出現與文化傳統毫無關係。不將科學家個人的創造能力視為科學技術發展的最直接動力,這一思想傾向出現在束縛與壓抑個體文化氛圍的中國,不應該只是偶然的巧合。

5.3 缺少演繹法的中國傳統無法步入近代科學之路

楊振寧在時間跨度較大的著述中揭示了令人費解但他本人沒有將其彼此聯繫起來的一個矛盾:當古希臘人建立了公理化幾何學演繹體系時,中國古人卻沿用單一的歸納法;而在20世紀以物理學為核心的現代科學理論體系已經奠定,需要在其基礎之上靠歸納法在各個領域展開具體而深入的“應用性質的研究”[48]時,中國物理界卻盛行演繹法(楊振寧有時稱其為推演法)而拋棄了歸納法。演繹法該出現時沒有出現,不該盛行時卻反叛傳統地堅挺,從而導致與世界科技思維背道而馳,這一切究竟是如何發生的?

基於楊振寧的若干相關觀點,我們試做出符合邏輯和歷史事實的解讀。基於中國古代文獻,楊振寧認為中國古代有歸納法:“‘易者象也’、‘聖人立象以盡意’、‘取象比類’、‘觀物取象’都是貫穿《易經》的精神,都是歸納法,是向上求整體‘象’的方法。”[49]他還認為中國傳統思維方法有缺陷:“中華傳統文化的一大特色是有歸納法,可是沒有推演法。”[50]《幾何原本》曾令徐光啓驚訝不已,在楊振寧看來,徐光啓的這種反應,剛好説明中國傳統文化根本不曾具有推演法:“中華文化沒有發展出推演法。……中國傳統對於邏輯不注意,説理次序不注意,要讀者自己體會出來最後的結論。”[51]缺乏演繹推理方法的傳統,進一步導致中國傳統文化不注重理論層面的研究:

中國古時候的發展對於實用比較注意,比如你説需要一個東西可以爆炸,所以中國就發明了火藥;你需要一個東西可以告訴你往哪個方向走,所以中國就發明了指南針。可是對於理論的結構,中國以前不夠注意,西方則承繼了希臘人的傳統,對於理論的結構非常注重,例如歐幾里得幾何學,就鑽研到非常深入的邏輯體系裏去,這方面中國從前沒有發展。[52]

歸納法能積累更多的經驗,演繹法建立的理論體系則直接決定人的認識高度。一個缺乏理論高度的民族只能在低級水準徘徊。然而十分令人費解的是,根據楊振寧的回憶,當他在西南聯大學習物理時(1938-1944年),他從教授們那裏學來的卻是演繹法,而不是中國傳統中的歸納法:

我跟吳大猷先生學了分子光譜學跟羣論之間的關係。學的方法,主體是推演法:是從數學推演到物理的方法。特勒所注意的是倒過來的方法。他要從物理的現象引導出數學的表示,換句話説,他着重的是歸納法。我跟他接觸多了後,逐漸瞭解到他的思考方法的好處。因為歸納法的起點是物理現象。從這個方向出發,不易陷入形式化的泥坑。[53]

不僅僅限於楊振寧在國內學習時,從20世紀70年代開始他在多次回國考察時,發現很長一段時間裏中國物理界的教學與研究,還是演繹法占主導地位。1984年楊振寧再次指出:

中國物理的方法是演繹法,先有許多定理,然後進行推演;美國對物理的瞭解從現象出發,倒過來的,物理定理是從現象歸納出來的,是歸納法。演繹法是學考試的人用的辦法;歸納法是做學問的辦法。做學問的人從自己的具體工作分析中抽象出定理來,這樣所注意的就是那些與現象接近的東西。[54]

楊振寧説演繹法的優勢有利於考試獲得好成績,這一説法是有一定依據的。一些中國赴美留學生,到美國後“考試成績不敢講是絕後,至少是空前的好”。但是在積累夠學分,去做研究工作後卻往往表現不佳:“甚至有人覺得也許中國人的腦筋不能做研究工作,就只會參加考試。”[55]

楊振寧當年的老師如吳大猷、王竹溪等,都是自歐美學成歸來的著名物理學家。按理他們對20世紀歐美物理學的研究方法非常熟知。他們在教研中為什麼反其道而行之呢?唯一的原因和解釋,只能是20世紀30—40年代以及其後中國實驗硬件條件欠缺的國情,決定了這一現象的出現在所難免。當年為戰事所迫,北大、清華與南開大學,從京津兩地輾轉來到長沙;為躲日寇戰機轟炸,其後又遷至昆明。在國難當頭的特殊時期,不難想象受經濟條件制約的西南聯大的物理實驗設備與實驗研究都極為有限。在這樣的情況下的物理教育也就難免具有理論脱離實際的傾向,依靠演繹法也成為教授們不得已而為之的選擇。事實上這個道理楊振寧是非常清楚的。1992年在台灣的一次座談上,他提到:“我的研究工作若不在美國的環境中是否做得出來?我曾經思考過,有一大部分工作,若我在50年代初回到大陸,是不可能做的,而這些都是和物理現象比較發生關係的,因為這些現象發生的地方,主要是在美國,美國有很多人才、財富、大型加速器、新資訊,若當時回大陸,恐怕就不會朝這些方向發展了。”[56]在20世紀50年代以及其後的很長時間內,我國的物理學研究尚且嚴重受“硬件”條件的直接限制,三四十年代豈不更是如此?在實驗研究硬件條件嚴重欠缺的情況下依靠演繹法的權宜之計,久而久之卻使中國物理界一些人習慣成自然,從而出現“演繹物理”盛行的局面。

5.4 漢語的特徵不適於科學表述

特定的文字是特定文化的產物之一;而文字系統一旦形成,又會對文化的發展有一定的限制作用。楊振寧認為,中國傳統文化孕育的漢語,與其他語言(比如英語)相比,做科學陳述時有一定劣勢。1979 年他説:

中國語言比之英文有優點,……但我認為中文亦有缺點,便是缺乏嚴格定義的子句結構。比如在科學或法律方面碰到需要在子句中再有另一子句時,你會發現很難譯成中文。因為中文沒有關係代名詞,如 that、which 之類,使子句精確,所以一般只好寫成兩個句子。但法律上長句是可以更精確地做出定義,否則邏輯上便很可能被分裂了。所以在科學及法律上句子要有精確結構及句法,在這方面中文有很大的缺點。但中文用來寫詩則極好,原因也如上。因為寫詩不需要精確,太精確的詩是不好的。[57]

1988年在新加坡接受採訪時,楊振寧再次指出:“西方語言文法的結構比較準確”,與此相反,漢語就缺乏這種表述的準確性,這直接造成“中國的古代哲學中有許多話到現在人們還辯論不清”。[58]楊振寧認為漢語與西方語言之間的這種不同,從根源上是由文化差異決定的:“西方的文化傳統很早就特別着重準確,像希臘的幾何學是非常準確的”,是“西方思想方向的結晶”。[59]而中國文化卻走向了另一個維度:“相反的,中國文化是比較向詩意及宏觀的哲理方面去發展,如中國的古文,你可以辯論了幾千年還是沒有完全弄懂。中國的醫學也是從宏觀的方向發展。西方的醫學是腳痛醫腳,頭痛醫頭,而中國的醫學則講氣,氣存在於全身。總的來説,中國的文化是向模糊、朦朧及總體的方向走,而西方的文化則是向準確與具體的方向走。”[60]因此從是否利於誕生科學這一視角看,漢語具有一定的副作用;但是往深層挖掘,楊振寧認為,致使漢語具有這種副作用的背後因素仍然是中國的傳統文化:“總體來説,西方的文化是具體的文化,比較傾向於準確、細緻的研究;而中國的文化則傾向於宏觀、整體的研究。這是一個相當明顯的分別。這個分別,與中國雖然具有五千年的高水準文化而沒有發展出近代科學來是有密切的關係。”[61]

綜上所述,在阻礙中國孕育、誕生和引進近現代科學技術的諸多因素中,來自傳統文化的副作用是最基本的、最關鍵的,而其阻礙分直接的阻礙效應與次生的阻礙效應兩種。

06

傳統文化教育與傳承之危機

個人如何才能算作中華民族之一員?有一種説法認為儒家文化是中華民族認同感的基礎。[62]這一説法未必全面,但是以文化認同感來圈定民族歸屬的做法卻是較為可靠的。文化是民族的基本特徵,特定的文化傳統是一個民族最強勁的凝聚力。

在西方世界生活工作40多年的楊振寧以自身擁有中國傳統文化而驕傲。對於楊振寧來説,曾長期生活在西方世界的閲歷,使他更深刻地認識到中西文化之間存在深層次的諸多不同:“任何一位在中國和在西方都長久住過的人都會感到二者有極大的本質的不同。住得愈長久,對此不同的深度就愈多瞭解。”[63]但西方文化影響的增加,並沒有弱化楊振寧身上的“儒者風範”,反而使其對中國傳統文化的價值有更加深刻的認識:“對我來説因為通過對另一個傳統(即西方傳統)的瞭解,使我對自己的傳統又增加更深一層的認識。有了比較,才能使人對自己原來的優點有更多的認識。”[64]楊振寧晚年仍坦誠自己的世界觀與人生觀基本上是儒家的,他對以儒家文化為主流的中國傳統文化的強烈認同感、歸屬感,使他在任何時候、任何地方都沒有忘記自己的“中國根源”。

20世紀的80後、90後,以及21世紀中國的新人類,無論生活工作於國內還是國外,他們還會不會如同楊振寧那樣對中國傳統文化具有如此程度的高度認同?未來難以預測,但總體趨勢似乎不容樂觀。楊振寧的老朋友、藝術家熊秉明先生説過:“在我們的父親一代,這樣的科學家相當多。在我們一代數目已減少了,下一代呢?恐怕是更少了。他所標明的‘儒家文化’,決不是一些陳舊的教條所能代表的。他(指楊振寧)的領會要深刻得多。根植於集體潛意識的基層和個人的經驗記憶,而彌散到生活的各方面。”[65]什麼導致了這種變化的發生?毫無疑問是傳統文化教育的不斷弱化。如果未來的中國人不再對中國傳統文化具有充分的繼承、深刻的理解和高度的認同感,那將意味着什麼?在這種假設情況下如果有一個與楊振寧經歷相似的人,他還會如同楊振寧一樣高度認可自己的“中國根”嗎?難以簡單地做出肯定的回答。

隨着時代的變遷、社會的演進,文化時刻在悄然地發生着變化。楊振寧以其自身的閲歷與情感向背,令人信服地詮釋了傳統文化教育對於加強文化認同感、提升民族凝聚力的重要作用。而這直接將矛盾指向當下教育中傳統文化教育嚴重不足的缺陷。筆者不是無原則地呼籲和強調傳統文化教育的人,傳統文化教育的內容要精心過濾、篩選,不能將加強傳統文化教育變成傳播封建迷信的課堂。

07

結語

本節旨在分析楊振寧如何看待以儒家文化為主流的中國傳統文化,以及中國傳統文化對他有什麼影響。基於這一宗旨,對於他的觀點中肯、全面與否,基本不做評判。但無需諱言,筆者並不完全認同楊振寧先生的個別觀點。比如他認為:“濃縮化、分類化、抽象化、精簡化、符號化是《易經》的精神。這種精神我認為貫穿到了幾千年以來中國文化裏面每一個角落。” [66]楊先生據此斷定“《易經》影響了中華文化的思維方式,而這個影響是近代科學沒有在中國萌芽的重要原因之一”。[67]這些表述很可能沒有揭示問題的關鍵,或者説這可能不是恰當的表述。細化分類是博物學走向科學的重要一步,追求簡潔、趨向抽象直至符號化也是包括物理學、化學等在內的基礎科學的形式特徵。因此以這些特徵概括和檢討《易經》的不足,可能不是合適的做法。問題的關鍵在於,《易經》是中華先民在極其原始的唯物感知的基礎上分類、抽象與符號化的結果,但幾千年來中國古人卻將它奉為不可置疑的至高經典。與此相反,近現代科學所分類和抽象並符號化的對象即自然現象,是不斷累加的;近現代科學則是一個不斷發展、不斷糾錯的動態系統。這才是中國古人對待《易經》的態度與近現代科學基本精神相違背之處,也是中國主流傳統文化與西方科學文化漸行漸遠之關鍵所在。

再比如,楊振寧認為中國古代有歸納法;但20世紀初,美國哈佛大學校長艾略特(C. W. Eliot)卻指出,中國古人沒有掌握歸納法:“東方學者馳於空想,淵然而思,冥然而悟,其所習為哲理。奉為教義者,純出於先民之傳授,而未嘗以歸納的方法實驗之以求其真也。西方近百年之進步,即受賜于歸納的方法矣。”[68]艾略特與楊振寧先生之分別所述,有一致之處,如都指出中國古人迷信先民之傳授;但也有明顯不同,即楊先生認為中國古代甚至史前有過歸納法,就長期貫徹歸納法;艾略特則認為,中國古人沒有掌握科學的歸納法的。孰是孰非值得辨析。楊振寧認為中國古代沒有演繹法的論斷,也似乎值得再斟酌。研究表明約成書於公元前100年的《周髀算經》的撰寫體例符合古希臘幾何學那種公理化體系。[69]雖然《周髀算經》是國粹還是思想舶來品仍有爭議,但它的存在則使簡單地説中國古代沒有演繹法成為一個問題。在筆者看來,在中國古代社會,西方科學意義上的成熟演繹法未曾占主導地位,有過歸納法的樸素思維模式,但科學的歸納法並未出現。關於科學的演繹法在中國古代未佔據主導地位不再贅述,説中國古代缺乏科學的歸納法的理由是:靠歸納法無法創立相對論與量子力學,但是培根倡議的科學歸納法卻是牛頓等人建立經典力學的重要思想方法。但是中國古人未曾關注伽利略、牛頓等人研究的核心問題,因此也未曾運用並展示科學歸納法的威力。因此,楊振寧對中國古代傳統思維方法缺陷的概括是否準確,仍值得商榷。出現這類值得商榷的觀點是自然的、不難理解的。楊振寧雖然自幼學習中國傳統文化,但作為傑出的物理學家他和很多人一樣,並未遍讀儒家經典也不可能遍覽西方文化典籍,更不是皓首窮經的專門文化研究者。他對於中西文化的看法和態度,不可避免帶有個人的色彩。所以更準確地説,我們領略的只是楊振寧對他思想中所具有的中國傳統文化以及西方文化的看法,而不是對於全部中國傳統文化以及西方文化的看法;我們談論的是他頭腦中所存有的儒家文化對他的影響,而不是全部儒家文化對他的影響。縱然如此,中國傳統文化對於楊振寧而言十分重要;楊振寧肯定中國傳統文化有寶貴的地方,但也存在不足。這一結論不會由於有些看法還值得商榷而有所更改。

鳴謝

文稿草成,曾私呈多位專家閲正。清華大學戴吾三教授、中科院大學劉曉教授、旅居加拿大科學史專家熊偉教授都提出了寶貴意見。這些意見筆者都予以充分重視。在此向各位致以謝忱。筆者也曾將文稿函呈楊振寧先生本人,2018年12月18日楊先生回函説:“這是一篇好文章。”並提出建議:“在這篇文章的最後部分你表達了與我不同的觀點。我建議你把它們總結一下,匯聚成一個部分,並設置一個副標題,比如與楊不同的觀點。”考慮到此部分不是本文之重點所在,故未採納楊先生的這一建議。感謝楊先生的肯定,向先生的風範致敬。

參考文獻

楊振寧:《楊振寧文集(上)》,上海:華東師範大學出版社,2000年,第77頁。楊振寧:《楊振寧文集(上)》,上海:華東師範大學出版社,2000年,第296頁。楊振寧:《楊振寧文集(上)》,上海:華東師範大學出版社,2000年,第3頁。楊振寧:《楊振寧文集(上)》,上海:華東師範大學出版社,2000年,第467頁。楊振寧:《讀書教學四十年》,香港:三聯書店,1985年,第111頁。熊秉明:《楊振寧和他的母親》,載《中華兒女》,1997年第1期。楊振寧:《讀書教學四十年》,香港:三聯書店,1985年,第112頁。楊振寧:《楊振寧文集(下)》,上海:華東師範大學出版社,2000年,第858頁。楊振寧:《楊振寧文集(下)》,上海:華東師範大學出版社,2000年,第753頁。楊振寧:《楊振寧文集(下)》,上海:華東師範大學出版社,2000年,第837頁。楊振寧:《楊振寧文集(下)》,上海:華東師範大學出版社,2000年,第860頁。楊振寧:《讀書教學四十年》,香港:三聯書店,1985年版,第113—114頁。高策:《走在時代前面的科學家——楊振寧》,太原:山西科學技術出版社,1999年,第70頁。楊振寧著,翁帆編譯:《曙光集》,北京:生活·讀書·新知三聯書店,2008年,第403頁。楊振寧著,翁帆編譯:《曙光集》,北京:生活·讀書·新知三聯書店,2008年,第405頁。楊振寧著,翁帆編譯:《曙光集》,北京:生活·讀書·新知三聯書店,2008年,第406頁。楊振寧:《楊振寧文集(下)》,上海:華東師範大學出版社,2000年,第620頁。説明:著名美籍華裔物理學家、詩人黃克孫的回憶能很好地説明楊振寧在美國奉行和為貴的處事原則,積極融入周圍環境、盡力不讓外國同仁覺察並意識到他是一個外來者的心態。黃克孫説:在普林斯頓,“楊振寧和我討論物理學問題時,通常用中文。當遠處有個外國人出現,出於考慮,他開始用些英語詞語做點綴,等那人走近,楊振寧已經全部轉換用英語了,做得天衣無縫”。詳見丘成桐、劉兆玄:《楊振寧:20 世紀一位偉大的物理學家》,甘幼玶譯,桂林:廣西師範大學出版社,1996年版,第73頁。有過在多種語言交流環境下生活與工作經歷的人都能理解,某些情景下針對特定的談話對象或周圍的人,刻意轉換交談語種,講話者一定出於特殊的目的或用意。楊振寧:《六十八年心路:1945—2012》,北京:生活·讀書·新知三聯書店,2014年,第232頁。楊振寧著,翁帆編譯:《曙光集》,北京:生活·讀書·新知三聯書店,2008年,第312頁。楊振寧:《楊振寧文集(下)》,上海:華東師範大學出版社,2000年,第823頁。楊振寧著,翁帆編譯:《曙光集》,北京:生活·讀書·新知三聯書店,2008年,第53頁。楊振寧:《楊振寧文集(下)》,上海:華東師範大學出版社,2000年,第823頁楊振寧:《楊振寧文集(下)》,上海:華東師範大學出版社,2000年,第823頁。C. N. Yang, Selected Papers II With Commentaries, New Jersey:World Scientific Publishing Co. Pte.Ltd., 2013, 208.楊振寧:《六十八年心路:1945—2012》,北京:生活·讀書·新知三聯書店,2014年,第233頁。楊振寧:《六十八年心路:1945—2012》,北京:生活·讀書·新知三聯書店,2014年,第233頁。楊振寧:《六十八年心路:1945—2012》,北京:生活·讀書·新知三聯書店,2014年,第234頁。楊振寧:《楊振寧文集(下)》,上海:華東師範大學出版社,2000年,第677頁。楊振寧著,翁帆編譯:《曙光集》,北京:生活·讀書·新知三聯書店,2008年,第339頁。楊振寧著,翁帆編譯:《曙光集》,北京:生活·讀書·新知三聯書店,2008年,第340頁。楊振寧著,翁帆編譯:《曙光集》,北京:生活·讀書·新知三聯書店,2008年,第340頁。楊振寧著,翁帆編譯:《曙光集》,北京:生活·讀書·新知三聯書店,2008年,第349頁。楊振寧著,翁帆編譯:《曙光集》,北京:生活·讀書·新知三聯書店,2008年,第202頁。楊振寧著,翁帆編譯:《曙光集》,北京:生活·讀書·新知三聯書店,2008年,第207頁楊振寧:《楊振寧文集(下)》,上海:華東師範大學出版社,2000年,第625頁。楊振寧:《楊振寧文集(上)》,上海:華東師範大學出版社,2000年,第188—189頁。楊振寧:《楊振寧文集(上)》,上海:華東師範大學出版社,2000年,第186—187頁。楊振寧:《楊振寧文集(上)》,上海:華東師範大學出版社,2000年,第409頁。楊振寧著,翁帆編譯:《曙光集》,北京:生活·讀書·新知三聯書店,2008年,第390頁。楊振寧著,翁帆編譯:《曙光集》,北京:生活·讀書·新知三聯書店,2008年,第213頁。楊振寧著,翁帆編譯:《曙光集》,北京:生活·讀書·新知三聯書店,2008年,第213頁。楊振寧:《楊振寧文集(上)》,上海:華東師範大學出版社,2000年,第459頁。楊振寧:《楊振寧文集(上)》,上海:華東師範大學出版社,2000年,第459頁。楊振寧:《楊振寧文集(上)》,上海:華東師範大學出版社,2000年,第460頁。楊振寧:《楊振寧文集(上)》,上海:華東師範大學出版社,2000年,第459頁。楊振寧:《楊振寧文集(上)》,上海:華東師範大學出版社,2000年,第663頁。説明:此處“應用性質的研究”並非僅限於應用物理學研究,而是指這一時期所有應用量子力學與相對論這兩大基礎理論的物理學理論與實驗研究。楊振寧著,翁帆編譯:《曙光集》,北京:生活·讀書·新知三聯書店,2008年,第347頁。楊振寧著,翁帆編譯:《曙光集》,北京:生活·讀書·新知三聯書店,2008年,第347頁。楊振寧著,翁帆編譯:《曙光集》,北京:生活·讀書·新知三聯書店,2008年,第348頁。楊振寧:《楊振寧文集(下)》,上海:華東師範大學出版社,2000年,第812頁。楊振寧:《楊振寧文集(上)》,上海:華東師範大學出版社,2000年,第446頁。楊振寧:《楊振寧文集(上)》,上海:華東師範大學出版社,2000年,第467頁。楊振寧:《楊振寧文集(上)》,上海:華東師範大學出版社,2000年,第379頁。楊振寧:《楊振寧文集(下)》,上海:華東師範大學出版社,2000年,第765頁。楊振寧:《楊振寧文集(上)》,上海:華東師範大學出版社,2000年,第298頁。楊振寧:《楊振寧文集(下)》,上海:華東師範大學出版社,2000年,第668頁。楊振寧:《楊振寧文集(下)》,上海:華東師範大學出版社,2000年,第668頁。楊振寧:《楊振寧文集(下)》,上海:華東師範大學出版社,2000年,第668—669頁。楊振寧:《楊振寧文集(下)》,上海:華東師範大學出版社,2000年,第669頁。郭齊勇、秦平:《儒家文化:民族認同與倫理共識的基礎》,載《求是學刊》,2006年第6期。楊振寧著,翁帆編譯:《曙光集》,北京:生活·讀書·新知三聯書店,2008年,第339頁。楊振寧:《楊振寧文集(下)》,上海:華東師範大學出版社,2000年,第620頁。熊秉明:《楊振寧和他的母親》,載《中華兒女》,1997年第1期。楊振寧著,翁帆編譯:《曙光集》,北京:生活·讀書·新知三聯書店,2008年,第345—346頁。楊振寧著,翁帆編譯:《曙光集》,北京:生活·讀書·新知三聯書店,2008年,第344頁。江曉原:《〈周髀算經〉與域外天文學》,載《自然科學史研究》,1997年第3期。陳益升:《培根與歸納法》,載《東嶽論叢》,1982年第1期。

作者簡介

厚宇德,1963年生,山西大學科學技術史研究所二級教授、博士生導師。中國科技大學科技史與科技考古系、劍橋李約瑟研究、劍橋大學丘吉爾學院訪問學者。中國科學技術史學會第8、第9、第10屆理事。曾主持完成國家自然科學基金及教育部基金多項。發表論文160餘篇,出版著作5部。主要研究領域為:以玻恩、楊振寧等為核心,開展對著名科學家及其學派的研究;以筆記小説為主要依據,開展中國古代科技文化研究。

本文原題《楊振寧論中國傳統文化及其對他的影響》,經出版社授權摘自厚宇德著:《知識、技藝、理念:傳承與反思:基於筆記小説史料對古今科技文化的系列思考》第五章“傳統文化的交流與影響”(金城出版社,2023年)。

1. 進入『返樸』微信公眾號底部菜單“精品專欄“,可查閲不同主題系列科普文章。

2. 『返樸』提供按月檢索文章功能。關注公眾號,回覆四位數組成的年份+月份,如“1903”,可獲取2019年3月的文章索引,以此類推。