有史以來最偉大的電影,你會提名哪一部?_風聞

segelas-自由撰稿人-电影学硕士已毕业,但仍旧略懂皮毛04-27 07:57

談一談個人的看法。

關於“最偉大”,每個人都會根據自己的審美、經驗,甚至影響“是否認同與理解作品表達”的個人性格,產生完全不同的個人答案。在這裏,我們只以---大概是“當代最廣為人知”的歷史榜單活動---英國《視與聽》雜誌舉辦的影史百大作品評選的結果為標準。

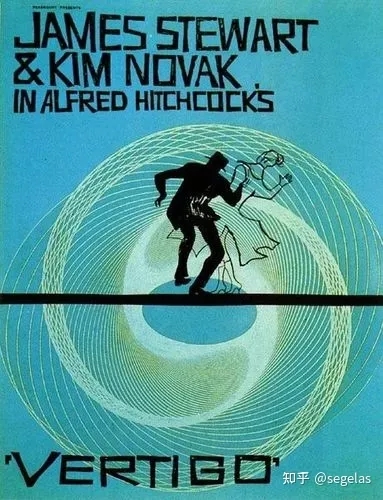

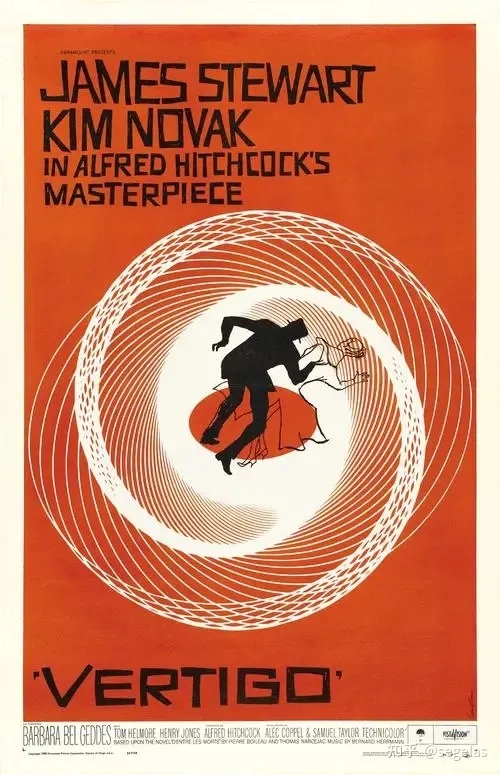

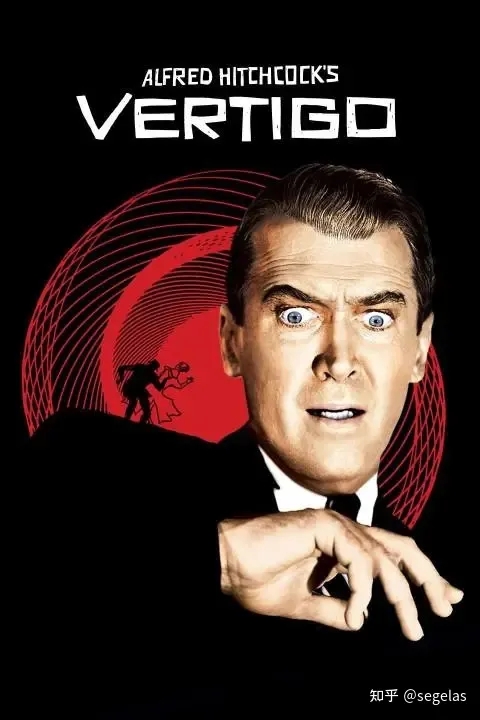

在每隔十年進行一次的評選中,雜誌會邀請世界各地的影評人、媒體人、從業者進行投票,得出一個相對反映最廣大且多樣的羣體意見的結果。每一次的結果當然不盡相同,但在2012年時登頂的希區柯克名作《迷魂記》,作為推翻《公民凱恩》長期霸權的存在,無疑具有特別的意義---它在當代審美標準之下,顯然足以讓評委們做出不惜改變長久習慣性思維的革新式決定。

《迷魂記》體現了希區柯克的創作特點,並不具有表層的“嚇人”,卻被植入了非常豐富的內在表達。他試圖表現生活中人對乏味庸常的厭煩,以及對反庸常之刺激的追尋慾望。這種慾望或許會在危險的面前遭遇暫時的打壓,但卻始終存在於內心之中,等待再一次的激發。

在鏡頭之下,“反庸常的慾望”目標表現,分為了“神秘的未知”與“現實的已知”的“刺激”形式,得到了不同層次的延展,形成了弗格森在生活中的追尋對象。而完全放棄“追尋刺激”的平庸日常,則構成了上者的反面,是弗格森短暫停留,而又迅速被---未知玄學層面的“重生”之密,發於自身與已知現實層面下朋友的陰謀----“勾引”而離開。另一方面,作為更具體的象徵載體,他們又是主角弗格森面對“登高”與“恐高症”的方式:前兩者的向上攀登,抑或是第三者的安居平地。而在結尾,當弗格森查到了宿命輪迴的真相之後,他也完成了對自己未知嚮往之心的找回,讓自己的“擁有----失去----擁有”形成了另一層面上的輪迴,讓追尋刺激與反抗庸常的心理成為了人類的宿命。

電影的開頭部分中,希區柯克已經利用種種的手法,暗示了非常核心的內容,將上述各層次做了鋪墊。首先,片頭曲裏出現了金髮女人,她被紅色的光霧籠罩,瞳孔之中出現了螺旋的形狀。這給出了正片中的重要要素。在後半部中,紅色頻頻籠罩在女主角的身上,將自然光的日常氛圍完全打破,從而成為了對輪迴轉生的神秘環境的營造要素。螺旋的形狀呈現為圓形,非常形象直觀地強調了“輪迴往復”,宛若神秘本身的符號。“重生的神秘未知”是弗格森在正片中的追尋目標。

正片的第一個鏡頭,是橫在半空中的鐵桿,弗格森手迅速抓到了上面。“橫線”成為了“螺旋線”的變化。他進行着“對高空中目標的追逐”,在此處以犯人為對象,後來則變成了對未知謎團的探尋。同樣需要登上高空,同樣體現着追尋的渴望。而弗格森在追擊中遇到的生死危機,便是追求之心的受挫,表現為“橫線”的被破壞----他先是抓住了橫杆,爬上了第一個屋頂,但在跳向第二個屋頂的時候,卻失去了平衡,勉強掛在了屋檐上,穩定的橫杆也變成了被抓變形的塑料。“生死”的強化,則在他眼中警察墜地的主觀鏡頭完成。

隨之,弗格森的追尋欲被暫時性地打壓了,場景轉入了更加日常性的安定環境裏。然而,即使坐在遠景的房間之中,他依然表現出了各個層面上的內在追求心,對於這種環境的不安分。他被禁錮在了束衣之中,卻抱怨着想擺脱它,“獲得自由”。而在細節上,他試圖讓枴杖保持平衡,枴杖在手指尖搖晃不停,試圖找回自己的平衡感,並隨之落到了他“我就可以擺脱這個玩意了”的台詞之上。藉助草稿圖和樣品的特寫,希區柯克還安排了“胸罩”的要素。弗格森感興趣的新型胸罩,在前女友特意的説明中,是改良後的“束衣”,沒有額外的強力束縛,依靠橋樑的平衡設計。他的興趣,無疑是又一次對“平衡之橫線”的嚮往。而最明顯的“不安分”,則是他對經歷的自述。他與眼前這個工作穩定的女朋友分手,保持着“風流瀟灑”的自由身,顯然無意於確定的家庭生活。而對於當下,他也表示自己不願坐在辦公室裏,並且嘗試着登上高處。最後,開頭的兩個“金髮女人”,也構成了這樣的表達----高度相似的兩個人形成了對應關係,弗格森放棄了日常安定的前女友,而選擇了充滿轉生未知的女主角----對她在初登場時的俯拍特寫,拉開了這種內裏的差距。

事實上,藉由“橫線”和“螺旋線”,希區柯克完成了對人物內心不同形式“追尋刺激”的表現。“高空的橫線”帶來平衡感,它是弗格森相對現實目標的追尋象徵。在第一場戲裏,弗格森追尋的對象並非“轉生”這樣的神秘之物,而是一個犯罪者,也加深了追尋的現實確定性。隨後,“橫線”被破壞,“螺旋”即將出現,而弗格森的目標也將從確定性的犯人,變成完全不可知且脱離日常生活的“轉生之迷”。

最危險的探尋,最神秘的未知,反而因其無與倫比的非現實庸常感,而更加吸引着弗格森。受挫後的他雖然生理上抗拒,但卻不能制止自己的前進。而在影片結尾,當最神秘的未知被揭露了真相,“輪迴轉生兩次”的三個女人變成了始終唯一的同個女人,更具有確定性的已知出現,弗格森便迴歸了“橫線”對應的“對可知現實的探尋之心”狀態。神秘感消失了,但對於庸常安定的反感卻是依舊存在的。毫無疑問,這成為了電影給出的又一層“輪迴”-----完全超自然的轉生是虛假的,但現實生活裏的“本心”則會在被壓制後再次出現:弗格森回到了影片開頭時的狀態,充滿了在現實層面中的探尋追逐之慾。

在弗格森接受並開始調查的階段,希區柯克讓女主角本身化作了麥格芬,將她的存在變成一個始終遮掩着的謎題,並展示了其對於弗格森的巨大吸引力。首先要提到的,是希區柯克對於仰視鏡頭的使用。在弗格森聽取朋友的情況介紹,初次瞭解調查女主角的任務時,希區柯克在每一個全景鏡頭裏都採取了仰視視角,從弗格森的越肩角度出發,強調弗格森對於朋友的注視。正是在這樣的注視之中,他接收到了朋友給予的調查任務,從而開啓了關於女主角的謎題的探尋。仰視鏡頭讓朋友彷彿處在了弗格森的上方,這樣的位置關係是對於序幕的延續和再現----弗格森爬上了屋頂,看到警察摔死,在“追逐”中受到了生死的挫折,也失去了“橫線”帶來的平衡感,不能再登高,而到了這裏,他看着上方的朋友,即將接受來自上方的謎題,再一次開始“登高”追尋。而在弗格森更明確的“追逐”開始,他跟蹤女主角的幾個段落裏,仰視鏡頭也出現在了女主角存在的各個環境鏡頭之中,初登場的舞廳,居住的寓所,前往的墓地和畫廊。

在表現弗格森對女主角的“追逐”時,希區柯克着意地強化了後者身上的“謎題”感。可以看到,直到弗格森確切地接觸到女主角,而讓後者變得更接近於一個實在的個人之前,在跟蹤的過程中,她的全貌都是被刻意掩蓋的。弗格森的第一人稱視角貫穿了跟蹤的幾個段落,讓這裏的女主角形象成為了他的主觀印象。除了舞廳初登場時的第一個鏡頭之外,近景中的女主角始終以半邊臉進入畫面,而更多的則是弗格森遠遠窺探着的遠景,只有一個輪廓。如此一來,弗格森此時的追尋對象,就不單是一個具體的人物,而成為了形象模糊的“未知”存在。並且,在畫廊的一場戲中,“半邊臉”的手法還得到了延伸使用,女主角凝視着的畫作中,那個手捧鮮花、同樣髮髻,強烈向弗格森暗示着二者重生轉世關係的古代女性,以左臉側向入畫,而女主角的側臉鏡頭則始終是右半邊臉。二人拼接起來,正是一個完整的人,這更加強化了女主角“比單純個人更復雜”的身份,加重了關於其重生的謎題:她的一切行為,都彷彿是受到了前世靈魂的甦醒與感召。

墓園的段落,是希區柯克表現“謎題”時的關鍵部分,他深化了謎題的內容,讓弗格森意識到了其未知與危險的存在,而不再只是此前幫朋友忙的程度,而對未知的瞭解,也激發了他進一步追尋下去的慾望。對這一信息的暗示,首先存在於仰視鏡頭的運用之中。當弗格森跟蹤到墓園的時候,鏡頭先後兩次完成了對他的仰拍,而他的身後則是教堂屋頂上高聳的十字架。在這個階段裏以“弗格森第一視角下的女主角所在地”為主的仰拍鏡頭之中,弗格森本人主導的情況是特殊的。他的上方存在着十字架,這是基督教的符號,直接帶出了耶穌基督的死亡與復活。因此,十字架處於弗格森上方,構成了他要“攀爬上去而追逐”的對象,無疑代表了他正在愈發受到誘惑而追尋的“謎題”內容----不可解的古代女性靈魂,在女主角身上的甦醒。特別是在這個場景裏,古代女性的墓碑與女主角的並立,讓二人的關係更對接到了耶穌復活的細節情況:死亡數日後,從墳墓之中走出。

墓碑的出現,帶來了弗格森對重生謎題的直接瞭解,將他追尋未知的進程推進了一大步----在看到墓碑之前,他以正面側看的角度入畫,而女主角突然離開,鏡頭瞬間越過了180度規則,去到了他的身後,這宣示了一種本質性改變的發生,隨後便是他對墓碑上名字的記錄,以及隨後在畫廊中藉助名字而得到的“重生”猜想。而在一系列對“謎題”的刻畫,讓追查對象的女主角從個體變為不可知的重生懸疑之後,為了表現弗格森對危險未知的追尋之心的發展,希區柯克也讓“上方”手法進一步地發生了變化。此前的仰視鏡頭裏,弗格森都只是站在下方遠眺,從而成為他的第一人稱視角。而從畫廊離開後,他追蹤到了女主角居住的酒店,酒店的仰視鏡頭終於變成了客觀視角,弗格森踏上了樓梯,進入到酒店之中,從下面的旁觀者進入了“上方”。在酒店裏,希區柯克也再次強調了弗格森的“向上”----對於大廳的第一個鏡頭,便是弗格森凝視樓梯的第一人稱視角,隨後他上到了女主角所在的二樓。

在序幕中,“上方”是弗格森攀爬抵達後,在追逐之中遭遇生命危險的地方,也讓他的追尋之心暫時性地受挫。然而,面對着同樣充滿着不明的”重生“謎題,巨大的未知,弗格森又一次地觀望“上方”,並最終攀爬而上,直接進入了那個謎題之中。在前半部中,希區柯克階段式地展現了弗格森對於重生之謎的漸次深入。他的每一步都愈發地接近了更加清晰化的“重生”內容,而而串連其中的各種---包括而不限於“上方”----元素,則讓這個過程更加具有了一種規律性,從而帶出了強烈的”必然“暗示,就像是弗格森對未知不可迴避之慾望帶來的宿命。同時,值得注意的是,當弗格森確定了重生的信息後,他已然進入了“上方”,徹底站在了“謎題”---也是現實角度上的陰謀陷阱---之中,隨之而來的,便是對女主角存在場景的仰視鏡頭的退場了。即使當女主角又一次去到美術館,鏡頭也變成了平視遠景。這樣的鏡頭變化,暗示了弗格森的關鍵變化,帶着他自己與電影的敍述,都進入了一個不可逆的全新階段之中:弗格森與重生謎題---也是陰謀---的深度接觸。

弗格森對於酒店房間的“進入”,是探尋未知的第一次進階。此前,他只是站在外圍,抱着普通的心態幫朋友的忙。而當他經歷了墓園的關鍵信息之後,他進入了酒店的二樓,首次從“下方”去往了“上方”。在這裏,希區柯克先是讓弗格森仰視二樓,用了他的第一人稱視角鏡頭,而後他爬上樓梯,鏡頭也切換到了從二樓向下方的拍攝角度。隨之,弗格森對二樓從“下方仰視”到“登上樓梯”的關鍵變化完成了。同時,弗格森在房間裏的發現,也確實在劇情層面上起到了進一步確鑿認知的關鍵作用:他剛才看到房間中的女主角,此刻卻莫名消失了,而房東卻對此女的到來一無所知。

這種“藉助關鍵手法強調重生認知進階”的操作,始終得以延續。“船”是前半部裏的一個隱藏細節,它的兩次出現,都象徵着對弗格森認知確鑿化的關鍵瞬間即將到來。它的第一次出現,是在弗格森接受朋友委託的時候,弗格森凝望了船的模型。在這裏,他第一次進入了朋友設下的“重生”之局,在神秘的角度上講是未知的謎題,而在現實的角度上看則是可知的陰謀。第二次,則是弗格森前往“大船”書店,去了解古代女人的身世,在對女主角轉世重生的瞭解上再進一步。此時,希區柯克也給出了另一個表達方式。當弗格森回到車中,此前出現過的“半側臉龐”手法重現,更加明確了他對於女主角“重生”屬性的認知確立:他手裏拿着左臉朝向的古代女人的畫像,其與想象中的右臉朝向的女主角重疊在畫面中,二者拼接成了一幅完整的面孔,這正是他對於此人兩世混合之完整身份的認知。

在這個階段,弗格森確定了重生的存在,而他一息尚存的“出自現實的理性概念”,也被“重生信息的強化”而逐一擊破。首先,當他詢問朋友的時候,對於女主角前往美術館和墓地的行為,依然抱有“如果擁有對方的首飾的話,誰都會變得狂熱”,隨之被朋友“她根本不認識對方”的答覆説服。隨後,他與女主角本人直接接觸,救下來了跳海自殺的後者。在自己的家中,他一開始看到了一個更加普通的女主角,然而卻被對方“我從沒去過美術館,只是經常路過“的話震驚住。與女主角的初次交流,讓弗格森對重生的認知最終堅定了。這是直接的確鑿,而非此前的猜測推理與旁人佐證。

對於如此重要的節點,“從注視到接觸“的變化,“紅色”的出現,運鏡節奏的鉅變,得到了豐富的使用。希區柯克先讓弗格森在美術館旁觀女主角,而後則是遠遠的駕車追蹤,最後才變化到了躍入海中、抱起後者的直接接觸,這是首次發生的質變轉折。而他接觸到的女主角,其屬性則由“紅色”得以表現:在開頭曲的女性畫面中,就出現了紅色,其在電影裏帶有重生的意味,隨後還會出現在弗格森眼中“古代女人重生,女主角自殺後的重生,重生後的女主角”三位一體的金髮女人的場景中。而在跳海的段落裏,不僅僅是等同於古代女人的行為,女主角身後巨大的紅色跨海大橋同樣強調了重生的要素。隨後,二人來到弗格森家中,女主角同樣穿上了紅色的衣服。此外,在弗格森家的開頭,希區柯克先用穩定緩慢的移動鏡頭環視了房間,從節奏與陳設上給出了一種日常感,落到熟睡的女主角身上。隨後,電話鈴聲突然響起,剪輯節奏陡然加快,女主角也隨即驚醒,露出了難以解讀其內容的撲克臉表情。日常性帶來的弗格森之家的現實感被打破,弗格森眼中的女主角,也即將在劇情上從“其本體”變成“轉生者”。

希區柯克巧妙地合併了現實與神秘的雙重角度,讓弗格森在可知與未知之間做出選擇,並在後者的神秘誘惑之下傾斜過去。他對於女主角的迷戀,有一部分來自於愛情,但更多地理應是對其身上的超現實秘密的傾倒,正如出現在他眼中的後者,始終是不可探查的隱晦表情。而從現實角度上講,他經歷的一切“神秘”不過是人為的陰謀。弗格森一度不相信轉世,但卻輕易地被説服,這種在二者之間的搖擺後選擇,連接上他此前從“追尋”到“看到生死危險而挫折”的過程,與“重生”本身的輪迴概念相吻合,帶來了他的探查慾望的不可消除,也是對劇情設定的呼應----出了片頭的事故後,他辭去警察工作,一度迴歸日常,但不久就被朋友的委託又一次改變。

此外,希區柯克藉助前女友,提供了又一個視角,進一步豐富了“重生事件”裏現實與神秘的雙重性。而作為金髮女郎的她,本人也作為了弗格森選擇的符號象徵。弗格森與現實條件良好的她分手,選擇了更加冒險的不安定生活,後續則選擇了另一個更具有神秘感的金髮女郎。並且,當她試圖詢問弗格森對重生事件的“神秘內容”看法時,後者始終是拒絕告知,透露些許也屬無奈打發的狀態,將她從“未知”趕回了“日常”。而在另一方面,她眼中的事件,也是現實層面出發的解讀。當她看到弗格森家中走出的女主角,馬上嘲諷了一句,認為弗格森只是對後者有愛戀之情。對於弗格森“追逐女主角”的心理,這無疑是現實的理解。同時,弗格森查明的種種“重生”證據,都是在朋友設下陰謀來引他入局的憑依,同樣是女主角的勾引與表演。

由此,弗格森參與並感受的一切,就都具備了相反的兩個層面,他選擇了相信後者,便進入了為“好奇”的自己量身打造的計劃。當他接觸了女主角,便徹底進入了“重生事件"的陰謀,隨後便是一系列被後者的有意引導“進坑”。在這個階段中,希區柯克愈發頻繁地強化了各種要素上的“神秘與現實”之雙重性,並展現了弗格森選擇性相信神秘一方的結果。

首先,在弗格森追蹤女主角的段落裏,追蹤視角下的女主角總是駕車繞着彎子,而弗格森則是追蹤視角之下的接收者,最後才看到了對方車輛停在自己家門口,遞上了給自己的信件。在這裏,女主角即將展開行動,用自己重生困擾的名義,讓弗格森深信不疑,隨後坑害他於殺人罪名。於是,女主角的“繞彎子”便帶有雙重意味,一方面,在弗格森的視線鏡頭中,它可以是“輪迴重啓”的象徵,而在現實角度上看,則是女主角對“坑害弗格森”的猶豫不決。而在隨後的對話中,對女主角閃爍其詞的談話,弗格森顯然將之當成了對重生的困擾,而非對陰謀的動搖。這樣的對話,一直延續到了女主角“自殺”發生的時刻,後者哀求弗格森不要詢問,不想直面實情,而弗格森則將之當作了對重生之事的煩惱,主動地向對方確認關於“靈魂附體”的種種證據。並且,在他對女主角訴説自己的衷腸時,鏡頭突然改變了中景正反打的節奏,來到了女主角的近景,彷彿是弗格森的視線所即,而此時的女人背靠牆壁,身後拉出了一條影子,彷彿有一個獨立的靈魂被牽扯出來。而後,在女主角的邀約之下,二人駕車去到海邊的森林,弗格森眼望對方,眼前出現的也是象徵“非完整個體”的標誌性右側臉龐。

如前所述,弗格森受到了內心對神秘未知的追尋慾望,一步步進入了秘密,然而這不過是現實層面上的陰謀詭計。對於陰謀相關的事物,希區柯克同樣賦予了雙重性,讓它們像是弗格森對重生證據的“主動發現”,實際上又是人為設置的有意為之。“船”的兩次出場,此前已有説明,參與了弗格森兩次深化重生判斷的關鍵場景。從神秘角度上講,它帶來了“海”的元素,對接了女主角的跳海自殺與二人共赴海邊後的“承認重生”。而從現實角度上講,它則出現在朋友家中與告知舊聞的書店,俱是朋友有意透露信息,引導弗格森瞭解“重生事實”的場所。因此,“船與海”,便構成了陰謀實施的重要步驟。並且,此前弗格森於旅店看到的舊吊燈特寫,一方面與“仰視的主觀鏡頭”結合,是弗格森接近並進入“上方”的預兆,是他在海邊向女主角確認了“你在夢裏去過那兒”的重生證據,同時旅館本身也是朋友陰謀中的一環。而這些要素的循環出現,也有着自己的雙重性:是弗格森在重生之神秘感召下的一步步前進,同樣也是朋友陰謀之下的連環引導。

最重要的雙重性,則是弗格森對女人的情感。女主角對他的吸引力,當然體現在了“重生的神秘”上,他始終最關心的也正是如此。然而,當他與女主角在海邊接吻時,卻又帶出了更加現實角度出發的一面:單純的愛意。而女主角對他的勾引,也是“重生”與“色氣”並行。只是,在這個階段的弗格森選擇了相信前者,排斥後者。希區柯克強調了前女友與女主角同為金髮女郎的對立相反屬性,藉由弗格森對二人的選擇而展現了這一點。此前,前女友已經給弗格森的探查下了“他看上了她”的現實定義。而到了影片中段,陰謀完全展開,她與女主角的分界,弗格森對她的排斥,也愈發明確。她所處工作室的日常性場景光線自然,被全景強調,與女主角之前所在的光線玄秘的森林和海邊,存在着明顯的區分。在這裏,她將自己畫進了古代女人的肖像畫,也穿上了象徵重生的紅色衣服,試圖讓自己成為“重生的女主角”,打破二人的屬性分界,從“日常”進入“神秘”。然而,弗格森卻斷然拒絕,説明了他自己對兩個女性的明確定位與當下選擇,而前女友同樣毀掉了畫作,終究無法認可這樣的屬性,而她的朝向也説明了這一點:女主角的右臉與畫像的向左重疊,而在前女友與畫作共存的畫面裏,二人被畫框的分隔關係,同向左的朝向,都與前者完全不同。

前女友與弗格森的感情線索,在結尾成為了重要的主題表現物:弗格森選擇了“現實可知”的她,但卻沒有與之結婚,而是保持隨機性的關係,讓自己得以在現實可知的狀態下展開冒險,反對完全的庸常無趣,就像他在認知現實陰謀的情況下,方才攀上了展示着現實真相-----扔下另一個屍體的朋友-----的屋頂,這也讓他回到了開頭時攀上屋頂,對於明確犯人目標的追逐狀態。然而,在弗格森深信重生的階段,他顯然不足以打破現狀,而是深陷於陰謀造就的“重生”假象之中。當他追逐即將“自殺”的女主角進入教堂,眼望向的聖父畫像強化了基督教的重生氛圍,是對此前墓園的延續。而他攀爬上樓,樓梯呈現盤旋上升的螺旋狀,並在縮放之下彷彿旋轉起來,依舊是“橫線”被打破的狀態,也無前女友設計胸罩的“自行平衡”,而帶有神秘未知的完全不穩定感。這一切都是“重生”的要素,讓弗格森深陷其中,籠罩在反派製造的假象裏。

因此,沉浸在非真相層次上的他,無法徹底衝破開頭被恐懼挫折打壓了的心理障礙,無法去到追逐的終點:屋頂。他墮入了開頭的再現之中,看到了掉下去的屍體,與曾經的警察如出一轍。希區柯克製造了又一重輪迴,失敗的輪迴,他讓弗格森在開頭因為生死的危險而受挫,無法登上高處,隨後在陰謀中被利用了仍存在的追尋慾望,灌輸以神秘的重生未知,進入了非真相的“高處”,但卻沒能衝上真相的最高處,“陰謀帶來的非真相”再次帶來了“生死危險”,形成又一次的挫折,讓他沒能真正迎回徹底的追逐之心。在女主角墜落段落的最後一個畫面,教堂的遠景中,弗格森與警察被塔樓分隔兩側,或逃離或抵達,暗示了前者相對於後者所處截然不同的“非現實”環境。而到了結尾,弗格森認清了真相,才得以在現實層面裏完成蜕變,打破挫折的輪迴往復,完全恢復現實確鑿的“對已知刺激的追尋”慾望,才登上了屋頂。

然而,從更高維度上看,這樣的三次循環,卻又皆由弗格森始終不曾消除的慾望所推動,或是主動為之,或是被朋友誘發。他能夠來到接觸到真相的現實層面探尋階段,也正是因為看到女主角死亡的“挫折”後仍不消失的追求刺激之慾望,就像他也未曾因生死挫折而完全庸常下去。因此,弗格森的探尋心,既是衝破一個“暫時受挫”小循環的關鍵,又是維持一個“始終不滅”大循環的助推。

這體現在了電影的最後一個階段:再一次的“生死”受挫後,對於前半部流程的再一次重啓與再現,以及延續部的變化。女主角“死亡”後的第一個鏡頭,對等了她死亡之時的鏡頭,從教堂的走廊緩緩向右移動,帶來了循環重開的信號。在後續的段落中,弗格森重走了前半部調查時的道路,從酒店到俱樂部,進一步強化了“探尋”的再啓動。並且,“仰視的上方鏡頭”再次出現,最後歸於對女主角的再一次“直接接觸”:仰視她所在的旅館後,敲響了房門。顯然,在又一次受到生死挫折--在精神病院身患重病,動彈不得--後,弗格森再次恢復了探尋的行動力,這是對前半部裏“看到警察死亡----被迫佩戴支具----解開支具後的行動”的再現。對此,希區柯克先是展現了弗格森依然深陷重生陰謀的初始,讓他站在十字架與墓碑之前,甚至自己做了一個深入墳墓的噩夢,夢中的畫像、紅色的寶石與光線,昭示着他“甚至自行帶入了重生主角”的狀態。

當他再一次直接接觸女主角後,他對後者的雙重態度也重現了:當成獨立個體,而也想象成“重生”。重走了追蹤流程,當他直面女主角時,説出了“因為我想約你這個人吃飯”,將她當作了獨立的個體。而此時的女主角身上的衣服,顏色從紅色變成了綠色,但卻同樣是又一個帶來神秘感的顏色。並且,當二人約會完畢,弗格森表示“我只想和你在一起”並報出了她的新名字,帶來了對她個體的愛情表達後,夜晚房間背景中的燈光同樣是綠色。最後,他復原了女主角身上的舊日套裝,對方“重生”着從一片綠色的光霧中走了出來。他也無法排斥象徵“逝去故人”的灰色套裝,試圖將之穿在女主角身上。並且,女主角的行為,也是對於前半部的再現。一方面,她想要以真實的身份説出真相,另一方面,卻似乎又沉浸在曾經的“重生”之中,如此前一樣地糾結。在房間裏,當弗格森表達了更單純的愛意後,她沒能走出了籠罩面部的陰影,而變成面目清晰的個體。

然而,在這一次的重啓中,變化卻出現了。弗格森依然在兩種認知中進行選擇,但結果卻是不同的。他不再是前半部裏的“更相信重生”,而是更多地表達了對女主角本人的愛意。這無疑預示了新一輪受挫後開啓探尋的變化----當弗格森以始終不消失的本心,一次次重啓之時,他終將衝破重生陰謀的籠罩,接觸到真相。他將女主角先當作個體,隨後逐漸變為“某個人(古代女人/假死的女主角)的重生”,這一過程正是他此前在調查女主角時的轉變。然而,這一次的他卻打破了完全的輪迴:通過重生象徵物的紅色項鍊,他意識到了陰謀的存在,隨後將女主角帶到教堂,看似是對此前重生死亡的再現,實則對陰謀的揭穿。兩個重生的表現載體,這一次變成了陰謀真相的揭曉。教堂中“橫線”與“螺旋”也隨之變化,代表“轉世輪迴”的螺旋狀樓梯畫面消失了,取代以“追逐現實存在的犯人”時的“橫線”:橫豎分明的木條。

而在最後,希區柯克完成了對此前兩次“死亡”的再現與變化。弗格森攀上了屋頂,一邊揭曉陰謀,一邊對女主角説着“太晚了”。而在此處,不斷表達着自己痛苦的女主角,成為了與弗格森一樣的陰謀受害者,被“重生”所籠罩。而弗格森與她的擁吻,不僅再現了此前“重生”陰謀中的畫面,也展現了他在“現實”與“重生”中無法抉擇的狀態---弗格森將她判定為“曾經的那個人永遠也回不來了”,但卻沒法拒絕她的吻,不由自主地在她身上延續自己對曾經之人的感情。然而,黑影的現身,卻讓二人的結局區分開來。這個黑影,與曾經弗格森幻想中站在自己與朋友中間的“女主角靈魂”相似,在女主角眼中則成為了死者的靈魂。面對突如其來的“靈魂復生”,弗格森只是一愣,而女主角卻驚叫着墜落而亡。這無疑是全新的變化,同時籠罩於重生陰謀中的二人,一個依舊沉浸其內,一個終究走了出來。而“在屋頂遇到墜落死亡”,也是對弗格森片頭遭遇的再現,並同樣展現了新的變化:不再看到警察的屍體而眩暈,而是主動地向下凝望許久,也不再扒在失去“橫線”的屋檐,而是站到了穩定平衡的屋頂。

由此可見,在結尾,弗格森戳穿了陰謀,打破了人為營造出的神秘轉生假象,但他卻並沒有真正進入完全的庸常狀態,而只是停在了電影開頭狀態的階段:站在現實世界的平面上,追逐犯人,依然在追尋着刺激的冒險,找到了曾經“平衡的登高”,而非徹底留在下方。在循環的登高時一次次循環的死亡,可以暫時挫折他的慾望,但卻無法阻止他的再次迴歸,直到他戰勝象徵挫折的“恐高”。這是弗格森的主動為之,而不是他人陰謀的引導。朋友利用了他的追尋之心,引他進入重生之謎,而又利用他的恐高,讓他無法接觸真相。然而,在最後一次攀登中,他打破了“恐高”,就此擺脱了身在陰謀擺佈的無進展輪迴。

與此同時,首尾的對應,則牽起了又一種更高維度上的輪迴感:弗格森保有了在現實層面上的追逐刺激與反庸常之心,這是毫無陰謀詭計的本真存在。這也正是弗格森在個人生活方面的表現,直到最後,他也沒有恢復與“物質條件優越的日常化“象徵的前女友的戀人關係,而是依然單身瀟灑,追尋着“生活的未知”。並且,在最後一個鏡頭裏,他所處的位置是屋頂之上,而沒有回到下面的平地去。最直接的表現,自然是弗格森在察覺到陰謀真相後的行為:並未選擇沉默離開,而是當面對質,直擊真相。

於他的愛情而言,這當然是痛苦的,其追逐也招致了女主角死亡的悲劇結局。但即使如此,在結尾的種種表達來看,希區柯克顯然是在告訴我們:即使承受這種種痛苦,弗格森依舊不會終止自己對無聊日常的反抗,追尋刺激帶來的負面痛苦對應着目睹死亡帶來的挫折,至多隻會暫時性地延緩他的“登高”。

值得一提的是,上述的種種操作,也與劇情層面的類型化懸疑元素產生了直接的同步。在劇情中,“重生”本身的未知背後,是朋友對於弗格森的陰謀,是更加具體的現實危險。弗格森無法控制自己對於“未知"這一反日常存在的追尋慾望,因此也就扎進了朋友的危險陰謀之中。而這一次構成未知與陰謀載體的金髮女郎,則是黑色電影裏的重要要素。“出於好奇心的男性,進入到某個圈套”與“充滿神秘的金髮女郎對男性的誘惑,引其進入圈套”,構成了這部希區柯克式黑色電影的特徵。進一步地説,女主角本身承載了“身份未知”與“重生之謎”的麥格芬屬性,則在希區柯克懸疑的常規要素之外,更多了一種關於“宿命”的深層主題表達效果----重生的謎題被證偽地解開了,但弗格森身上的探尋慾望,在經歷了三次的生死危險挫折後,依然存在於心中,構成了他在自己內心中的“重生”過程,這正是他的性格根源。

由此可見,本片是希區柯克一貫風格的升級之作。它具有希區柯克在拍攝那些----並不讓他本人非常滿意的-----商業化電影的特質,帶着希區柯克式懸疑類型片的常見特徵,這也保證了作品在懸疑性上的足夠表現力。包括“因平庸乏味的日常生活而進入冒險的男性主角”,都是如此。然而,它又在這些模板一般的基礎之上,通過對基本元素的巧妙操作與組合,實現了更深層次的豐富內容表現,讓作品不再只是一個關於陰謀與破除陰謀的刺激故事。