中國所有房產完成登記是何信號? 一場“房權社會”挑戰已來|文化縱橫_風聞

文化纵横-《文化纵横》杂志官方账号-04-28 07:40

馬夢岑

復旦大學國際關係與公共事務學院

✪ 李威利

復旦大學馬克思主義學院

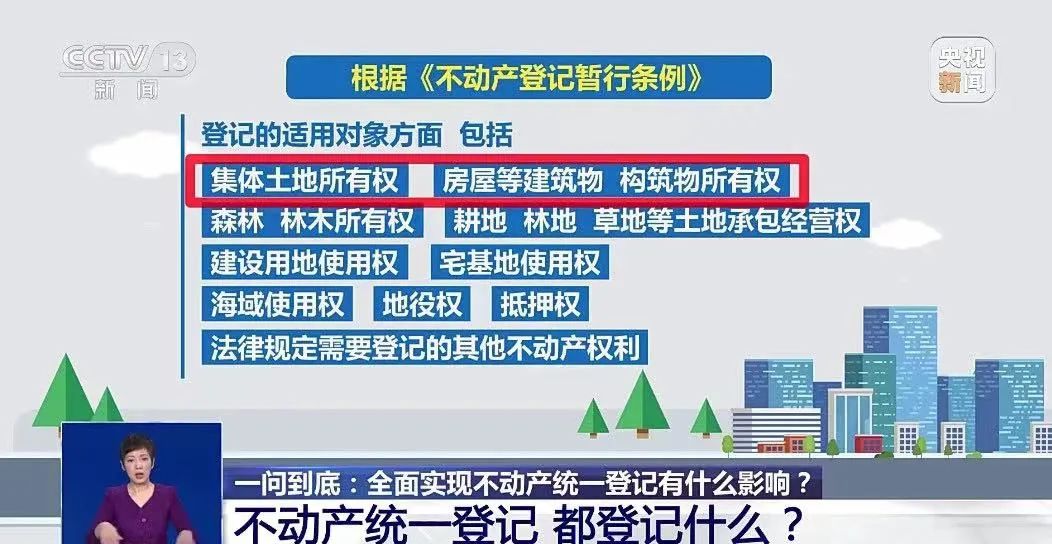

**【導讀】**2023年4月25日,自然資源部在全國自然資源和不動產確權登記工作會議上宣佈:我國全面實現不動產統一登記。有媒體指出,這標誌着從城市房屋到農村宅基地,從不動產到自然資源,涵蓋所有不動產物權的不動產統一登記制度全面建立。

自1998年實行住房分配貨幣化政策以來,我國城鎮居民家庭住房擁有率快速上升,住房商品化改革的制度變遷過程導致城市社區的“封閉性”和“圈層性”,同時也促使以空間權利為內容的“房權社會”的興起。本文作者從空間生產和城市治理入手,剖析社會與空間二者之間的辯證關係。改革開放帶來中國社會的整體變遷,城市社會中呈現出“空間私有化”結構和機制,並突出表現為封閉的城市社區。同時,空間私有化還創造出一個公有、共有、私有三分的新物權結構,並在空間形態上形成城市圈層、社區圈層的兩種圈層結構。前者表現為不同的城市功能分區和多元社區類型,後者則以同心圓結構呈現。圈層結構導致物權引發的集體主義進一步疊加,進而使得基層治理面臨更多難題。

作者強調,房權社會既是房屋產權相關利益實現再分配的過程,又是空間權利興起的過程。住房商品化影響空間生產,進而帶來圈層化的社區結構。城市社區的“圈層結構”在重塑“街居制”的同時,也成為基層治理問題的結構性根源。

本文原載《甘肅行政學院學報》2020年第6期,轉自“政治學人”,僅代表作者觀點。特此編髮,供諸君思考。

**房權社會與圈層結構:**中國城市空間權利的興起及其治理

中國社會治理從單位制向社區制的轉型意味着基層社會中國家治理責任主體的變化,治理責任的承擔者不再是單位而是街居。有學者認為,這一轉型同時也意味着國家治理對象的變化,在單位制下,地方政府治理的主要對象是單位;而在街居制下,國家治理的對象不再是單位而是空間,國家通過對空間的規劃、改造、服務、分配來實現對流動社會的治理。問題在於,國家通過街居制而建立的國家和社會治理體系,在實踐過程中既有優勢也面臨着一定的挑戰。其優勢在於,街道體制充分發揮了黨組織在區域治理中的整合聯動能力,從而構建了基本的治理體系、配置了基本的治理資源,承擔了治理的兜底責任。同時,街居製為主的治理體系也面臨着社會參與不足、社區矛盾多發等問題,特別是對於社會個體行為失範缺乏必要約束,從而進一步帶來了社會治理中方方面面的問題。

當前中國社會治理問題的結構性根源是什麼?本文認為,中國城市的治理困境和治理問題與城市社區“封閉性”和“圈層性”的空間結構特徵密切相關。城市社區的“封閉性”和“圈層性”來自住房商品化改革的制度變遷過程,同時也帶來以“空間權利”為內容的房權社會的興起。

改革開放以來,我國基本經濟制度在所有制層面從單一公有制經濟轉向以公有制為主體、多種所有制經濟共同發展。具有“兩權分置”特徵的住房商品化改革帶來的房權社會的興起則是這一制度變遷在社會領域的反映。在城市中,通過土地產權和房屋產權兩權分置的制度設計,既延續了國家所有的土地制度,又適應總體性社會轉型的趨勢,推動了住房等社會福利的社會化。有學者指出,住房商品化改革帶來了房權政治的興起,表現為業主代表組織的產生和行動。住房商品化確實帶來了房權的興起,但是需要進一步指明的是,房權具有雙重屬性,它不僅僅是一種財產權或物權,更是一種空間權利。住房商品化所帶來的,不僅僅是房屋產權從集體向個人的轉移,更重要的是空間權利的變化。新建小區和新建住宅不斷通過市場機制歸屬家庭和個人所有之後,實際上在某種程度上出現了空間私有化的空間生產過程,表現為以家庭和個體對生活空間和私人住宅等空間權利的要求。更進一步來看,**空間權利不僅僅是空間歸屬的權力,還包括對空間規劃、空間治理、空間發展的多重需求。**空間權利內在地要求不斷提升社會治理的能力和水平,因此空間生產和空間結構深刻地影響着城市基層治理體系。

因此,從空間生產的維度來解釋房權社會的產生具有重要意義。本文認為,改革開放以來住房制度的變遷,其背後實際是一個空間生產的過程,它並非是空間在不同主體之間的簡單分配和轉移,而是形成了多層次的複雜結構,也正是這種複雜性帶來了城市基層社會治理的種種問題和挑戰。

▍空間生產與城市治理:一個理論闡述

(一)空間生產的基本理論

空間生產是新城市社會學的一個重要研究議題,新馬克思主義代表人物列斐伏爾是第一個將空間概念帶入社會分析的學者,他認為空間不僅僅是一個靜止的社會關係“容器”,而是眾多社會空間的疊加,是社會關係的產物。與此同時,空間與社會之間是相互交織的辯證關係:社會形成並創造了空間,但同時又受制於空間,而空間反過來形塑着社會構型。空間不僅與社會是一種互動的關係,空間的產生更是在歷史的發展中進行的,同時也伴隨着歷史的發展而重構和轉化。列斐伏爾對空間生產理論的討論完成了由“空間中的生產”向“空間的生產”的轉變。在這一理論的基礎上,大衞·哈維將地理學和資本主義社會的增長引入空間分析,他認為空間的生產從來都不是中立的,而是各方利益博弈的過程。交通和信息的快速發展削弱了空間流動的障礙,而資本主義通過掌握空間流動的技術實現資本的增值,並在空間的生產中佔有主導地位。他還提出資本的三級循環來解釋資本運動同城市空間發展的關係,其中,房地產作為資本的“第二級循環”對城市空間的生產與構成具有重要意義。馬克·戈特迪納等人在批判列斐伏爾和哈維的都市空間闡述的基礎之上,在《新城市社會學》一書中提出了更有操作性和整合性的“社會空間”分析視角,認為傳統的空間理論過於重視技術作為推動空間變遷的推動力,城市空間的生產是在複雜的政治、經濟與文化背景之中發生的,因此他們提出要考慮空間生產中的需求因素(推動因素)和供應因素(拉動因素)的雙向平衡。需求因素是基於個體所持信念的個體行為,而供應因素則主要表現為政府幹預與房地產發展。社會空間分析視角的核心概念是“定居空間”,即人們生活的建成環境,這一居住空間是社會和空間相互作用的中介體。社會空間因素決定了定居空間的建設和使用,同時,定居空間中的結構安排對人類的行為和互動也產生了不同層面的影響。

(二)理解中國城市中的空間生產

在對中國城市空間生產的研究中,莫洛奇和洛根強調中國城市不同於美國城市發展的地方在於中國政府對城市決策的參與程度更深,他們將中國的城市增長稱為一種“類增長機器”。土地的有償使用和住房商品化改革使得中國的城市更新走上了國家主導的市場化道路,空間生產的概念也在這一過程中呼之欲出。在土地制度、住房商品化等制度的作用之外,地方政府掌握着土地等重要資源和行政權力,因而中國城市的空間生產是由地方政府主導、不斷平衡經濟發展和社會管理的模式下推進的。此外,研究城市空間結構的變遷,也必須對城市化進程之前的空間形態予以關注,改革之前城市居民的居住格局及其形成、住房及單位制改革等結構性因素對城市居住空間變遷的影響也不容忽視。

儘管空間生產理論注意到空間維度對治理的重要影響,但是這一理論對於“空間”概念本身還有着模糊的理解。在列斐伏爾看來,空間不僅僅是一個容納各種社會互動發生的容器,還是物理空間、歷史遺產、象徵意義和生活經驗的結合體,是由各種政治和社會力量生產而成的。事實上,空間的概念內在地包涵有兩個維度,一個維度是物理意義上的,另一個維度是治理意義上的。作為物理意義的空間,它有着清晰的物理邊界,這一邊界往往是固定的,在短期內無法改變的;而作為治理意義的空間,它往往是建構性的,根據制度、機制、政策的變化而發生變化,根據不同治理主體的互動而發生變化。更重要的是,空間的物理維度對政府為主體的治理行為有着深刻的影響。大衞·哈維曾在《新帝國主義論》中對此做了宏觀意義上的闡釋。哈維指出,資本主義的運轉和生產過程的迭代都服從於資本主義剩餘資本吸收的邏輯,而資本的邏輯在世界體系內的運轉會遇到領土邏輯的限制。在城市發展,資本投資會明顯地遇到城市不同系統和空間的物理邊界的限制。

空間會對普遍發展的資本產生限制,其相同的邏輯也發生在城市治理領域。在中國的城市治理中,空間的物理維度是一個非常重要的變量。對於這一變量,當前的空間政治學的研究還未加以足夠重視。本文認為,空間的物理維度顯著地影響着城市的空間結構,而城市的空間結構又進一步決定了某種獨特的治理模式。換言之,城市治理的路徑和模式對於以物理邊界為基礎的空間結構具有顯著的路徑依賴。具體表現在兩個方面:一方面,各類主體在城市中的治理行為明顯地受到物理空間的限制;另一方面,地方政府通過對物理空間的改造或更新,來實現影響或重塑治理體系的目的。部分學者的研究對此給予了初步關注。何豔玲和趙俊源認為,政府通過制度政策、行政區劃調整、公共服務等一系列方式將城市空間塑造成一種有等級、有層次和功能區分的“差序空間”,這一空間格局影響着城市社會和政府治理。李威利提出,改革以後中國城市治理的核心機制是從單位治理轉向空間治理,面臨空間治理的艱鉅使命,政府採取了“空間單位化”的策略,來兼顧城市治理的單位化資源和空間化責任的兩難。他認為,中國城市治理形成了基層政府、基層黨組織和公有制經濟單位合作治理的單位化的治理體系,而這一體系正是以政府為主體的治理體系對新形勢下空間治理使命的主動應對。吳曉林則進一步探討社區治理的微觀空間,從中國大陸、台灣、香港三地的社區空間類型的差異出發,從“空間—制度”的理論視角切入,圍繞業主權利和共有權益探討三地商品房社區的不同治理機制。得益於以上諸位學者的研究,本文從改革開放以來中國社會結構變遷的角度,從中觀層面研究闡釋當代中國城市治理在空間結構和社會治理層面的獨有特點和治理機制。

▍空間私有化:改革開放以來城市社區的空間生產

改革開放為中國社會帶來至關重要的變遷,這一變遷是總體性變遷,影響着社會生活的方方面面,因此某種程度上也可以用來解釋一切經濟政治和社會現象。政治經濟學的研究從所有制結構的維度,揭示了這一變遷的根本內容是所有制結構的複雜化和多元化,即由單一公有制結構向以公有制為主體、多種所有制並存的形態轉變。一方面,從社會治理的角度看,主要是從單位制向街居制的治理結構轉變。另一方面,城市治理轉變的重要面向就是治理的對象由單位轉變為了空間,更精確地説,社區、樓宇、馬路等成為城市治理的對象和載體。城市研究開始越來越重視治理的空間面向。王浦劬、湯彬的研究認為,社區作為物理空間與社會空間的複合體,構成了黨組織運行治權、塑造權威的治理場域。

值得注意的是,當我們在理解城市治理的“空間”維度時,不能僅僅關注空間的國家視角。從國家視角看,流動社會的出現確實使空間成為國家不得不面對的治理對象,但不可忽視的是,街居這一空間的興起對社會的意義也同等重要。在單位制向街居制的社會整體轉型過程中,各類社會羣體和個體開始主張和爭取更多的空間權利,社會的城市權利主張又不可避免地反向影響了城市的治理結構。本文正是從空間的社會視角出發,研究空間權利興起對城市治理的特殊意義。已有研究表明,從國家維度看,城市治理中出現了“空間單位化”的結構和機制。筆者進一步認為,從社會維度看,改革開放40多年來城市治理中還存在着“空間私有化”的結構和機制。

所謂“空間私有化”,即在城市空間中,在堅持國家公有的土地制度基礎上,一個彰顯個人權利的地域空間正在形成。從生產資料所有制看,我國在關係國民經濟命脈的重要行業和重要領域,以及在影響國家發展的重要資源上堅持以公有制為主體。這保證了國家對經濟社會發展的規劃和治理能力,同時也保證了非公有制經濟的發展與國家發展的社會主義方向相適應。但另一方面,從生活居住空間的權利維度看,一個新的結構性變遷正在出現。在單位制時期,廠房、單位、馬路、宿舍樓、廣場等空間具有明顯的公有屬性;但在街居制時期,隨着住房商品化的發展,住房、住宅樓、小區等空間開始具有明顯的私人屬性。儘管從所有權結構上看,國家創造性地採用了房屋所有權和土地所有權“兩權分離”的機制,但是從空間維度上看,住宅卻具有典型的私人所有性質。更重要的是,由於城市居民對於居住權利的強烈追求,這種住宅的私人所有具有三個方面的特徵:第一,與經濟發展方面的非公有制領域不同,居民對住宅空間的私有權利本質上傾向於排斥國家權力;第二,由於房屋與土地的不可分性,以住宅為核心內容的空間私有化過程在某種程度上是不可逆的;第三,經濟社會領域的公有制為主體以及在此基礎上形成的政府主導的城市治理,與空間維度上的私有權利主張之間,不可避免地會產生衝突,這種衝突正是今天城市街道社區治理難題的結構性根源。

“空間私有化”概念的提出最早來自張鸝的研究。在對北京“浙江村”流動人口的研究中,張鸝描述了一種現象,流動人口中的老闆常常通過某種非正式的渠道和手段佔有一部分公共空間,這種對公共空間的佔有在某種程度上也是“建設”居住大院。因此,張鸝提出的空間私有化,指的是對公共空間的非正規佔有,或者説某種程度上的違建。這種非正規渠道的空間私有化背後,形成了三個垂直分佈的社會羣體間的庇護網絡:政府官員—大院老闆—普通住户。當然,她並未將這種行為簡單地看成不合法行為,而是將其看作是一種空間再生產,在這一過程中,浙江村的權力、社會關係以及羣體認同發生了重要變化。本文儘管也引用了這一概念,但是在完全不同的意義層面對空間私有化進行界定。本文的空間私有化指的是房屋商品化和產權變化的背後,城市居民對居住空間權利的主張。具體表現在三個方面:第一,在私人住宅內部,城市居民常常主張絕對的空間權利,而這種空間權利天然地與國家權力相排斥;第二,在私人住宅外部,城市居民也在主張一種共有性的空間權利,但並不承擔空間的治理責任;第三,在改革開放的總體性變遷背景下,這種對空間私人權利的主張延伸到越來越廣的範圍,並不可避免地影響整個國家的治理結構。

空間私有化的影響在於:一是從社會發展領域看,空間私有化並不涉及經濟社會發展的所有領域,而是僅僅與住房商品化改革的過程相關;二是從空間維度看,空間私有化所形成的居住社區在空間範圍上比較集中,並且形成了一定的規模;三是從權利維度看,社會中出現了一系列與房屋產權相關的權利主張,一個以房權社會為核心內容的新權利結構正在形成;四是從治理維度看,城市基層治理必須不斷面對房權社會帶來的新挑戰和新需求,上述權利結構的發展深刻地影響了城市基層治理的制度安排。

在計劃經濟時代的城市空間中,單位作為強有力的組織化系統,不僅承載着政治、經濟功能,也擔負着社會功能。這意味着單位不僅是以經濟活動為中心的生產空間,它同樣也是人們的生活空間。無論是北京的單位大院還是上海的工人新村,都是單位體制在居住空間的體現形式。生產空間和生活空間融合的“職住合一”特點,使得單位作為統一的物理空間標準,將城市分割為若干個“單位化”空間。在這種情況下,單位在城市空間中的分佈情況,決定着城市空間的分配情況。總體上看,計劃經濟時期城市居住的空間是由一個個以單位為中心的均等的居住空間組成,其表現為“單位內異質性和單位間相對同質性的穩定的分子型居住空間結構”。在這種空間結構下,附着於單位的個人的低流動性也使得空間保持在低流動率的狀態。

統計數據顯示,1978年城鎮居民人均住房面積為6.7平方米,較1949年的10.8平方米有大幅下降。單位制時期的住房福利維持在較低水平,同時,福利房而非商品房的分房制度使得日常的房屋維護資金不足,住房質量越來越下降,而政府與單位揹負的經濟壓力也越來越大,對房屋制度改革也顯得日益迫切。1982年《關於在全國城鎮分期分批推行住房制度改革實施方案》的頒佈以及1988年“土地使用權可以依照法律的規定轉讓”被寫入《中華人民共和國土地管理法》,代表着城鎮居民合法擁有房屋產權以及土地交易合法化得到了法律上的確認。1998年《關於進一步深化城鎮住房制度改革加快住房建設的通知》明確要求停止住房實物分配,逐步實行住房分配貨幣化政策。

房權社會就是在這一政策轉型的背景下發展起來的。1998年中國城鎮人均住房建築面積為18平方米,到2018年增長至39平方米,居民住房水平得到了大幅度提升。國家統計局網站數據顯示,2000年全國房地產開發企業住宅竣工套數為213萬套,到2004年達到404萬套,四年間數據翻了近一番。2005年後住宅竣工數量穩步上升,2010—2019年間,每年竣工套數始終保持在600萬套以上。此外,央行課題組發佈的《2019年中國城鎮居民家庭資產負債情況調查》中顯示,城鎮居民家庭的住房擁有率為96%,有一套住房的家庭佔比為58.4%,有兩套住房的佔比為31.0%,有三套及以上住房的佔比為10.5%,户均擁有住房1.5套。商品房小區建設的數量越多,城市中空間私有化的進程就越快。同時,原有的單位福利房也以售後公房的形式出讓和轉售給職工私人所有,這兩種主要的住房商品化形式使城鎮居民家庭住房擁有率迅速增長。從這一意義上説,在住宅和社區的層面,空間私有化是改革開放以來中國城市權利發展變化的主要邏輯。

在空間的層面,空間私有化的突出表現就是城市社區的封閉性,即封閉社區的表現形態。城市居住空間在私有化的過程中被重新建構,在由“職住合一”的單位空間轉向“職住分離”的居住形態過程中,封閉小區應運而生。封閉社區的概念最早來源於美國學者Blakely和Snyder,他們在《美國城堡:美國的隔離社區》中提出“通過圍牆或柵欄包圍、限制非居民進入來實現公共空間私有化的居住區”的封閉社區概念。然而,建立在國有土地制度與私有住房制度之上的中國封閉社區,同國外封閉社區的來源與類別都不盡相同。有學者認為,中國大陸的封閉社區最開始是自20世紀80年代由深圳自香港引進而來,而後向其他地區迅速擴展。但中國封閉社區的演化,實際上是多種因素綜合作用的結果。首先,封閉社區是單位制時期的遺產。公有制經濟時期的單位是有圍牆的,每一個單位都試圖在圍牆之內的單位大院內滿足成員的各項基本需求,它是國家行政力量主導之下的必然產物,因此,單位體系下的空間本身就具有相對封閉性特徵。其次,封閉社區也是新自由主義宏觀驅動下住房市場化以及城市化推進過程中,地方政府與房地產開發商所構成的城市聯盟“共謀”的結果。最後,私有化的封閉社區本身具有象徵意義,它所構建的擁有優雅環境、提供高規格服務、運用高科技電子化管理技術的上層生活空間,也被中產階級視為城市美好生活的象徵。

封閉社區的產生與蔓延,是城市化進程中空間私有化的具體表現。而在封閉社區內部的微觀機制下,也同樣經歷着社區內部的空間私有化。公有制時期的單位制與居住方式是具有協調性的,國有企業中有“公有”特質,而在居民中也有“共享”的氣氛,總體上人們的觀念具有“共有”的屬性。以上海為例,這一時期的上海居民多居住在弄堂裏的石庫門中,這裏沒有獨門獨棟的居住條件,居民以户為單位共用廚房、衞生間,這種有限的住宅環境使得鄰里之間相互瞭解,對於“共有”的概念有較強的認同感。而隨着住房商品化的發展,一座座拔地而起的住宅樓將居民分隔開來。在普通的商品房小區,從私人住宅走出小區基本都需要經過住户門、單元門、小區門三層門禁,而越高檔的小區,門的設置則越多。一方面多門禁的設置是對住户安全及隱私的一種保障;但另一方面,這種**“門區”不僅將空間進一步私有化,也把小區的空間進行了不同程度的分割,從而在社區內的道路、樓道、鄰里生產出分層的空間結構**。

▍圈層結構:城市社區的空間分層與新物權結構

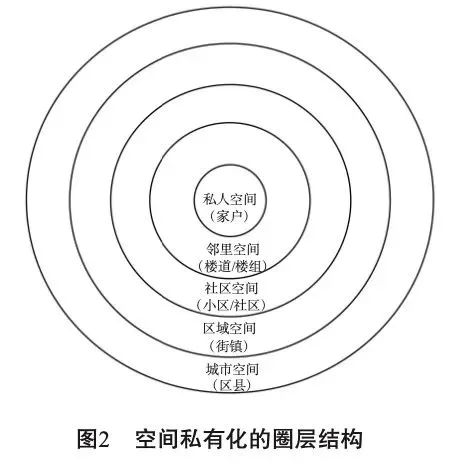

一個更重要的發現是,空間私有化並未創造出一個公私二分的物權結構,而是創造出一個公有、共有、私有三分的新物權結構。這一新物權結構,常常以空間分層的形式表現出來,從而形成城市居住區在空間形態上的“圈層結構”。這一圈層結構突出表現在兩個方面:一是城市圈層。在城市總體空間中,形成了商區、產區、社區、園區、街區等相對獨立的功能分區,同時在社區中出現了各式各樣的相互嵌入的社區類型。二是社區圈層。在社區內部空間中,形成了住宅、樓道、樓組、小區、社區、街道轄區等空間分層。這兩個維度的分層都明顯地具有圈層特徵,因此本文稱之為城市空間和治理的圈層結構。這一空間分層有着清晰的物理邊界,每一個圈層都像社區一樣,是一個有較為清晰的地理/行政邊界的半封閉地域空間,既存在由自治權、管轄權和財產權所限定的專屬性,也具有人口流動意義上的非排他性。

(一)城市圈層:城市功能分區與多元社區類型

伴隨着住房商品化的空間私有化在城市空間維度產生了城市圈層,而住房商品化的不同方式為城市圈層帶來了多樣化的類型結構。從總體上看,中國住房改革是沿着兩條路徑展開的:原有公房的私有化和新的商品房的開發。有學者將這兩者分別描述為內部市場和開發的市場。無論住房改革遵循哪條路徑,其本質上都是土地市場化與土地產權調整形成的不同類型的社區空間。

計劃經濟時期的城市土地使用以劃撥方式為主,即通過項目的形式有計劃地開發,而在城市用地結構中工業、倉庫佔地的比例較高,建設單位多通過“見縫插針”的方式自行建設。這種方式雖然使得項目能夠高效地開展,但由於不同項目之間缺乏協調使得在佈局上並不能與整體城市規劃相匹配,城市佈局較為混亂。這一階段的城市居民住房多以國家福利分房為主,居住人只需向分房單位繳納少量租金即可。20世紀80年代末期土地有償使用制度改革後,土地使用在價格上有了明顯的差異,工廠因不能承受城市中心區的高地價紛紛搬遷至城市周邊區域,城市的居住空間也開始不再與工廠緊鄰。這一時期伴隨着住房分配貨幣化政策的逐步推進,單位所分的住房逐漸被個人購買。

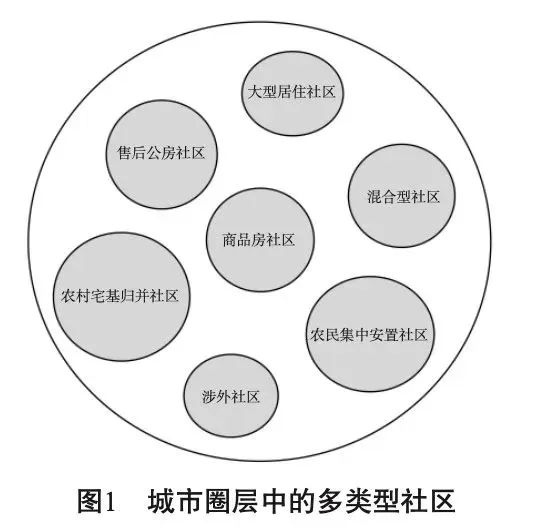

**土地的市場化導致的地價差異也讓住房的區位成為影響房屋價格的重要因素。**原本提供住房的國有單位也逐漸被房地產商代替,後者成為住房的主要供應者,商品房也逐漸成為城市的主要房屋類型。此外,由於舊城改造及整體規劃的需要,政府通過補貼或重新安置等措施對拆遷户給予補償,一些拆遷户被就近安置,但越來越多的拆遷户被安置城市郊區,形成了安置房區域。土地市場化過程中,土地產權的結構調整與變換形成了城市中不同房屋類型,除了上述售後公房社區、商品房社區,上海市一級還識別區分了混合型社區、涉外社區、農村宅基歸併社區、農民集中安置社區以及大型居住社區(如圖1所示)。

社會主義國家福利制度下的售後公房在市場經濟條件下的延續,同市場力量主導下的商品房遵循着不同的空間生產邏輯、市場的逐利邏輯以及業主的權利保護邏輯,同時也孕育出不同的空間問題與治理邏輯。然而,城市中的住房不僅僅是由完全市場化或完全國有化這兩種住房類型構成,在這兩種極端類型的住房之間存在着一系列的過渡類型,如擁有產權但交易受限的安置房、擁有產權但需要繳納土地出讓金的經濟適用房、產權國有且不能交易的廉租房等等。土地產權的劃撥方式和房屋產權的私有化程度決定着房屋的交易性質,也反映在住房類型上。因此,城市居住空間生產過程中產生出多種類型的社區,每個社區類型都藴含着獨特的空間形態以及治理問題。值得注意的是,即便是在同一個社區中,房屋產權也並非只是單一的商品房或售後公房,由於歷史原因存在着多產權並存的複合產權小區,而產權的複雜性意味着複雜的居民類型和不同的居住訴求,這些都為社區治理增加了難度。

(二)社區圈層:社區空間分層的同心圓結構

在整個城市空間體系中,從家户、樓組、小區/社區、街鎮到區縣,空間可以依據封閉性的遞減依次劃分為私人空間、鄰里空間、社區空間、區域空間和城市空間。私人空間指住房內部的歸屬於個人所有、不容侵犯的私有空間。鄰里空間可以是樓道層面的共有空間,也可以擴大到樓組之間的共同空間。社區空間則將小區或相鄰小區構成的社區作為一個空間整體來看待。區域空間是指由多個社區連接成的基層社會治理空間,街鎮作為治理主體承擔區域的兜底治理責任。區域空間相連進一步構成功能多元的城市空間,它通常有產區、商區、園區等不同功能分區,區縣作為一級基層政府承擔城市管理、民生服務、經濟發展、社會治理等責任。

社區中以“門”的形式將空間分隔。同時,社區作為城市空間的聯結點,既是城市整體性空間的一部分,也是碎片化空間的表現形式,它從屬於空間體系內部,同時也受到空間體系的制約。這個整體性城市空間體系既包含了城市空間中不同的封閉小區,也嵌套着社區內部不同層級的空間。從家庭空間走向社區空間、從社區空間走向城市空間的過程是有層次的、逐一遞進的。以家為核心、以門為空間界限向城市擴散的一個個同心圓,構成了城市空間的圈層結構(如圖2所示)。這一空間結構中,一方面封閉社區空間對外具有排他性,另一方面商品房社區作為城市空間私有化進程中形成的新型空間形態,有着區別於單位制社區的空間特徵產權結構以及治理問題。

▍疊加的集體主義:城市社區治理難題的結構性根源

如上所述,由封閉社區的演化發展而形成的圈層結構對城市轉型最大的影響是形成了物權的私有、共有、公有三維結構。在私有的住宅內部,城市居民往往追求絕對的個人主義。在小區外的公共道路、公共場所,城市居民也遵從公共部位管理的國家主義。但是在小區、樓組、樓道等共有空間內,中國城市呈現典型的物權共有結構,這種共有物權實際上體現的是治理的集體主義。值得注意的是,物權的私有、共有、公有三維結構,體現在空間層面並非是簡單的三個圈層。社區、小區、樓組、樓道都是某種意義上的共有空間,都體現一定範圍內的集體主義。因此,物權的共有維度所體現出來的集體主義,實際上是一種疊加的集體主義,社區、小區、樓組相互包含、相互疊加。從治理的角度看,疊加的集體主義加劇了社區治理的難度。

疊加的集體主義在社會治理領域具體帶來兩個重要的理論問題:一是物權的關聯主義。劉建軍認為,在社區中,不能簡單地將物權劃分為公共物權和私人物權兩種,在這二者之間還存在着一種極為重要的物權形態,即“關聯物權”。社區中的一草一木、社區中的一磚一瓦、社區中的樓道空間與公用水管、家中的承重牆都是與每一個居民密不可分、息息相關的關聯物權。也正是因為社區中物權的關聯主義,將原子化的居民串聯在一起,使集體主義成為可能。然而,集體主義帶來了第二個理論問題,即弱代表集體主義。為解決住宅小區中業主與物業公司的矛盾,國務院在2003年頒佈的《物業管理條例》(以下簡稱《條例》)中首次對業主自治組織做出明確的規定。《條例》規定業主可以通過業主大會選舉成立業主委員會,由其代表小區全體業主的集體利益。但在實踐中,一方面業委會引發的集體行動常常受到基層政府的干預,另一方面業委會作為一個非專職機構,沒有專業人員和專職人員對物業公司進行有效的監督。因此,業委會雖然在制度上實現了對業主集體利益的代表,但並不能及時、高效地處理小區事務,因而只能説是一種弱代表集體主義。

基於對關聯物權和弱代表集體主義的理論判斷,我們重新梳理中國城市社區治理難題的結構性根源。房權社會的興起,在中國城市中形成了一個空間上的圈層結構,突出表現為住宅、樓道、樓組、小區、社區、街道層層包含的空間形態,這一空間形態以居住空間的封閉為基礎。這種圈層結構在空間方面的影響是創造出一個共有空間,在物權方面的影響是創造出一個關聯物權,對於關聯物權部位的治理需要集體主義的治理機制相配合。但是,由於中國社區的弱代表性,這種弱代表的集體主義很難形成對共有空間的有效治理。正是在此意義上,城市基層治理開始面臨着若干治理難題,主要體現在如下方面:

**第一,社區成為“治外法權空間”。**單位制解體之後,城市空間私有化進程中封閉社區的湧現加劇了城市社會生活的分割。這種城市空間形態的轉變帶來了國家基層治理結構性的變革。一方面,社區代替單位,成為連接國與家最為重要的中介。正是依靠作為地域化生活單元的社區,構築了國與家的聯結通道。另一方面,封閉社區作為聯結中介,具有獨立性、空間封閉性和隱私性的特徵。因此,社區成為國家治理和公共管理和控制之外的一個新的治外法權空間。這一獨立的空間,不僅重構了基層治理的基本單元,也改變了城市基層治理的根本制度。

第二,出現以住房為邊界的社會隔離和社會分層。封閉社區的湧現,直接導致了城市中住宅小區的空間區隔,而這種空間區隔也導致了社會層面的隔離與分層。從空間生產的視角看,城市居住空間的生產邏輯呈現兩種對立的住房類型:售後公房是市場經濟下社會主義國家福利制度在房屋上的延續,商品房則是依照市場邏輯的居住空間生產。在不同的空間生產邏輯下,不同的城市居住空間也有着明顯的差異化治理對象。一方面,由於住房的私有性質和房屋流轉的便捷性大大提升,人們對居住空間有更多選擇的空間。另一方面,在市場經濟背景下住房市場蓬勃發展,遵循市場邏輯的商品房有着優越的地理位置、內部設施、綠化和物業管理等優勢,商品房的價格也節節攀升,這就使得住房成為衡量人們經濟水平的一個重要指標。在這樣的背景下,經濟實力強的人羣成為購買高檔商品房的主力軍,而城市中的多數羣眾則居住在以售後公房為主要類型的福利房中。更重要的是,舊城區的原住民、低收入人羣隨着拆遷改造搬至城郊,而有購買力的階層則有可能通過購買高檔住宅成為中心城區的新主人,這種在居住區域表現出的“紳士化”現象日益明顯。由此,城市的居住空間呈現明顯的階級分層趨勢。

**第三,不同社區中出現不同類型的社區治理難題。**難題除了不同的空間生產邏輯與不同的空間治理對象,社區空間內部也有着不同的市場運作邏輯。長期以來,單位社區中的住房修繕、公共區域的管理主要是由單位組織統一進行,單位既是房屋的產權所有人,也是房屋管理的主體責任人,物業管理實質上是內嵌於住房福利制度之中,因此,人們對物業管理的意識在某種程度上是缺失的。在商品房小區中,物業管理一般委託專業的物業公司,費用則由全體業主承擔,這就使得商品房小區從空間生產到空間管理都遵循着市場邏輯。儘管市場化改革之後的售後公房也走着物業託管的道路,但在實際調研中筆者發現,一方面居民習慣於傳統的政府託底式的管理模式,不願意支付或沒有能力負擔市場的物業管理價格;另一方面由於房屋陳舊、維護成本高昂、公共收益長期缺失,沒有物業公司願意接管這類小區,因此大部分的老舊小區長期以政府託底管理為主。在這一背景下,不同的社區空間內所存在的治理問題也有所差別。老舊小區房屋建造年代久遠,房屋維修、公共空間的綠化與衞生、加裝電梯等基礎維護修繕是亟待解決的問題,但物業費低、專項維修資金不足使得維護住宅所需的費用長期存在較大的缺口。商品房小區的運轉是以市場邏輯為前提,資源也是各個方面爭奪的焦點,業委會的成立與良性運轉是社區運作的一大難題,而業委會同居委會、物業三者之間的互動與和諧共處更是社區需要面對的議題。

**第四,“三駕馬車”關係問題成為基層政權建設的突出問題。**在塑造基層治理單元的過程中,國家權力向社區不斷轉移,城市空間生產背後的權力關係也在不斷向社區空間內部滲透。社區空間的權力結構在某種程度上是城市空間權力在微觀層面的投射。在制度因素、市場因素推動的圈層結構空間形態中,社區空間中藴含着三種多樣化權力結構。一是政治化權力。居委會在社區中扮演着上級政府“代理人”的角色,承擔着政治功能、組織功能、自治功能、治保功能等,國家通過居委會在社區中加強社區黨建、網格化管理等方式使國家權力嵌入社區治理之中。二是市場化權力。住房商品化之後產生的商品房小區多通過物業管理服務購買的方式,對小區進行日常管理和服務,這種普遍的購買行為代表着市場力量向城市基層空間的全面進入。三是個體化權力。業委會是體現全體業主權益的利益屬性組織,它代表業主在社區空間中行使權力。從權力邏輯上看,居委會、物業公司和業委會是國家、市場和居民權力在社區空間內的投射。這三種權力尚未形成制度化的共治結構,城市社區的基層政權建設進程尚未完成。

**第五,社區的關聯物權加劇社區治理的矛盾和難題。**不同類型的社區普遍存在關聯物權的問題。從產權結構上看,住房的商品屬性不僅給予個人對房屋的私有權,同時賦予了全體業主對小區共有部分、設施和財產以共有產權的屬性。但在社區中並非所有東西都是非公即私的,社區中的草木、鄰里的樓道、公用管道都屬於共有產權中的關聯物權。關聯物權是社區治理中的關鍵聯結點,這些聯結點既能夠成為推動居民自治的內在動力,也能夠成為阻礙社區發展的障礙。關聯物權中的“關聯”二字,正是劃分空間結構的界限,也是圈層結構中“圈”所處的位置。從治理角度看,擁有私人產權及共有產權的業主要在社區的不同空間內行使治理權,這不僅是對物、對空間的治理,更是對人的治理。在不同的空間中,居民對於“私有”“共有”概念的理解不同,尤其是缺乏“關聯物權”的概念,往往會在不同圈層的空間產生不同的問題,例如在鄰里空間中樓道堆物,在區域空間中不遵守社區公約等。

**第六,居委會作為治理主體始終無法擺脱“行政化”困境。**單位制解體以後的社區制階段,居委會仍然有很強的行政化治理特徵。從法律意義上看,居委會被界定為自治組織,承擔着代表居民利益、保護居民權利、開展公共治理的“代表人”角色。但在實際運作中,居委會的科層運作模式、工作人員公務員化、經費來源於上級財政劃撥等都體現着居委會的行政化特徵,由此,居委會在社區中又同時扮演着上級政府“代理人”的角色。這天然的“二重性”特徵使得居委會在政府與居民間起着承上啓下的作用,在結構上具有“居間性”特徵。

▍結語

基層社會治理從單位維度向空間維度的轉向,是當前城市治理研究關注的重點和前沿問題。但在既有研究中,關於“空間”仍有兩個維度需要進一步深入研究。第一,空間本身的含義有物理維度、網絡維度和社會維度等。在社會治理中,物理維度的空間是城市社會治理的重要影響變量。因此,需要將空間的物理維度從模糊的空間概念中剝離出來,並研究其與城市治理的交互關係。第二,城市空間結構對社會治理的影響,不能僅從國家視角來研究,還需要更多地關注制度變遷過程的社會視角。在這一制度變遷過程中,國家視角下的“空間單位化”和社會視角下的“空間私有化”是一個相互影響的複雜過程。本文正是從“空間私有化”維度來補充既有研究的“空間單位化”解釋。從上述兩個基本考慮出發,本文認為,從單位制向街居制的轉型,其背景是改革開放以來房權社會興起的過程。所謂房權社會,一方面是房屋產權相關利益實現再分配的過程,另一方面是由此帶來的空間分配和空間權利興起的過程。在房權社會形成過程中,住房商品化的制度變遷影響空間生產,空間生產帶來圈層化的社區結構,圈層社區結構催生了多元化的複雜權利,複雜權利又進一步帶來了社區治理困境。從這一邏輯鏈條出發,本文認為城市社區的“圈層結構”既重塑了城市治理中以“街居制”為主體的基本制度,同時也是造成基層治理面臨諸多問題和挑戰的結構性根源。