沈衞榮 | “人文語義學”與現代人文科學傳統的迴歸_風聞

探索与争鸣-《探索与争鸣》杂志官方账号-05-06 21:59

當前,“人文語義學”的研究者指出,人文科學研究首先要重視對語言中意義的研究和解釋,強調對專有人文術語和概念性詞彙之微言大義的歷史性的研究,這為當下中國人文科學研究的進一步繁榮和發展指出了一條極具建設性意義的道路。實際上,“人文語義學”遠遠超越了“語義學”(semantics)在西方學術傳統中的本來意義,傳統上“語義學”是指對語言中的意義的研究,即對語言、語詞、符號、形式、短語和句子的能指和所指意義的研究。狹義地説,在今天的西方學術傳統中,“語義學”常常被認為是專門處理語言的學問,屬於語言學研究的一個分支學科;但廣義地看,**“語義學”可以是一門研究引文、意義和真理的學問,涉及人文科學的各大學科,屬於哲學和思想研究的範疇。**由此看來,建設中的河南大學“人文語義學”學科,理應是結合狹義和廣義的二種“語義學”,將樸學和理學熔於一爐,創造出了人文科學研究的一種新範式。通過上述“人文語義學”的構想,我自然地聯想起了近年來我一直在積極倡導的語文學(Philology),語義學和語文學二者之間顯然有很多共通的地方。語文學是對語言、語詞和文本的歷史性的研究,通過還原文本的語言的和歷史的語境,進而對它的意義進行正確的解讀。而作為對語詞(words)於語言中的意義之研究的“語義學”,其目的無非是要正確理解語詞的意義,它與語文學完全一致。是故,語義學可以被認為是語文學的一個不可分割的組成部分,而二者的理論依據則都是詮釋學(hermeneutics),是一門對語言、語詞、文本、概念和意義的理解的學問。

對語義學和語文學的這種十分緊密的相關性,我們或可以本雅明對語文學所作的一個定義來加以説明。本雅明曾經把語文學定義為對專有名詞、術語之歷史(GeschichtederTerminologie)的研究,此即是説,**對專有名詞和術語的歷史性的研究是語文學乃至整個人文科學研究的核心。**正是從這個角度來理解語文學,才有了對一個專有名詞的解釋就是寫一部文化史的説法,而福柯的名著《名與物》也被認為是一部精彩的語文學著作。近年來國際學界流行的“概念史研究”,做的其實也就是本雅明所主張的這種語文學研究,**即把歷史學家深刻的洞察力用來探索和研究一個概念和專有名詞的歷史發展過程,從而達成對歷史的一種全新的理解。**我們可以把這種“概念史”式的研究看成是對語詞和文本意義做歷史研究的傳統語文學的一個發展,傳統語文學重視的是對一個語詞、詞彙的歷史性的研究,達成對文本意義的準確解讀,其表現形式與眼下時新的“概念史”研究不同,後者顯然是一種更加宏闊的歷史的、社會的和思想的研究。

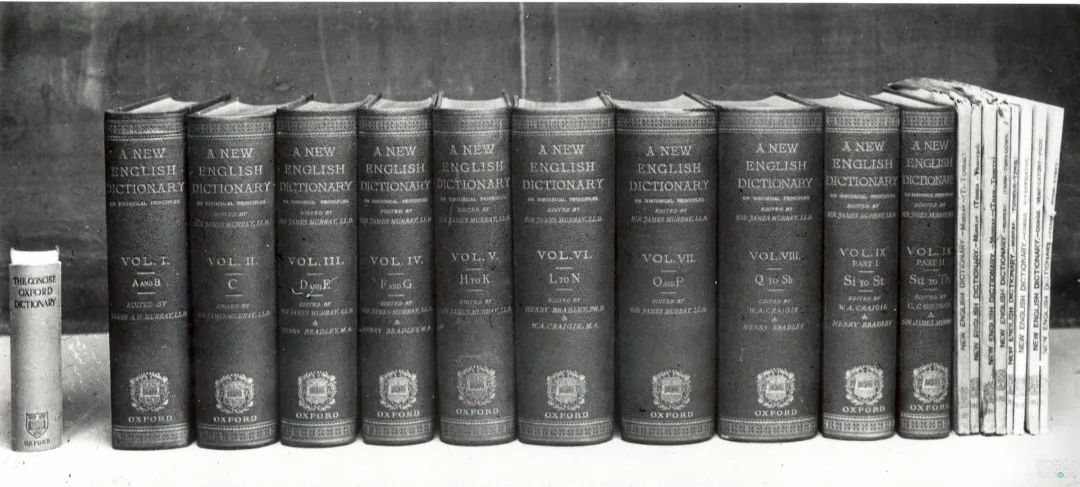

傳統語文學所做的詞彙和語義研究,我們或可以《牛津英語詞典》的編纂和伯希和的漢學研究成就為例而略作説明。**《牛津英語詞典》的編纂被認為是19世紀英國“民族語文學”的重大工程之一,編纂過程嚴格遵循了傳統語文學的學術規則。**編纂者對在詞典中出現的從A至Z的每個語詞的解讀,都必須從其詞源的探尋開始,梳理它自古至今的讀音、用法和意義之變化和發展的歷史過程。雖然最後在詞典中出現的語詞解讀的義項簡明扼要,但其編纂過程卻極其複雜和精緻,它要求編纂者蒐集每個詞彙在不同時代、不同作家所寫文本中出現的引文、用例,以觀察、歸納和總結這個語詞之音讀和意義的變化、發展過程。如把為撰寫某一個專門詞彙、術語所蒐集和準備的語文資料充分地利用起來,對它們做精緻的語言、概念和歷史的研究,或可寫出一部又一部精彩的人文/文化史來。在現代數字人文技術發展和推廣以前,這無疑是一項十分艱鉅、煩瑣、複雜和辛苦的工作,所以《牛津英語詞典》的編纂歷時長久,凝聚了好幾代學者一輩子的投入和艱苦勞動,足證語文學研究是一種十分費時、費力的腦力和體力結合的勞動。

牛津英語詞典

對於語文學與詞語、語義學研究的密切關聯,我們還可以法國漢學家伯希和的學術成就來予以説明。被公認為世界漢學第一人的伯希和其實更是一位傑出的中亞語文學家,他最傑出的學術成就之一就是利用他卓越的語言能力和語文學技能,即憑藉他對漢語之外的大量西域語文的熟練掌握,利用科學的歷史比較語言學的學術方法,研究古代漢語文文獻中出現的大量非漢語詞彙的音讀和意義的理解問題,特別是解決了對中國古代漢文歷史文獻中出現的大量非漢語人名、地名和其他各種各樣的名物制度名稱的釋讀問題。因此,不但伯希和自己被認為是比錢大昕更能讀懂古漢語文文獻的漢學家,而且,他以這種獨具一格的語文學學術實踐,**以“虜學”助攻漢學,把中國古代歷史研究的水準提升到了一個貫通整個亞洲甚至貫通歐亞和世界歷史的層面之上,**同時又使漢學躍升為一門具有世界性學術意義的人文科學學科。

作為新文科之發展方向的“人文語義學”,特別是它對“概念史研究”的強調,倡導的是一種跨學科的人文研究,**即要打破現有的文、史、哲學科的分野,建立一個兼容這些人文學術領域的“交叉學科”,**這或是促進當下人文科學發展和進步的一個勢在必行的改革方向。人文科學被嚴格地劃分為文、史、哲等學科,這是西方工業化文明帶給人文學術的不良影響,是分工細緻的工業化的直接結果。而自20世紀中葉興起的區域研究,以及與之相應的社會科學的強勢介入,又使人文科學研究的人文性質受到了很大的衝擊。在文、史、哲等學科之間設立森嚴的學科壁壘,且為每個學科人為地制定各種不合理的專業的學術範式,創造出了一套專業的學術行話、規則,這無疑肢解了文史哲原本一體的人文科學學術傳統,它為從事人文科學研究的學者們加上了一件又一件的緊身衣,使他們的研究只能固守各自學科領域的一城一池,而無法綜合、貫通文史哲,以攻克人文學術的整個堡壘,這與中國古代文史一家的人文學術傳統背道而馳,嚴重阻礙了現代人文科學研究的發展。

遺憾的是,在當下世界人文學術體系中,文、史、哲等學科的明確分割早已是鐵板釘釘,是難以撼動的既定學術體制。但是,如果不努力打破這種學術體制,新文科的建立就難以實現。這種人文學術體製造成的學科性問題是顯而易見的。以歷史學為例,如何規劃它的學科性,其實是一個很大的問題。**我們不斷地討論“什麼是歷史”這樣的問題,而更應該討論的問題是“歷史學是什麼”。**我學歷史出身,現在卻在中文系供職,這給我思考歷史學的學科性提供了一個獨特的視角。文學研究的兩大領域是文學批評和文學史寫作,而我不由得要思考,“文學史”到底應該由研究文學的,還是研究歷史的學者來寫呢?同樣,哲學史、佛教史、思想史、經濟史、軍事史、法律史等,到底應該由研究哲學、佛教、思想、經濟、軍事和法律的專家們,還是必須由訓練有素的專業的歷史學家們來寫呢?我想對這個問題的回答通常應該非常明確,它們當然必須由這些領域的專家們來寫,可接下來的問題是,我們這些專業的歷史學家研究的是什麼,寫的又是怎樣的歷史呢?難道只需要關注僵硬的歷史框架,只研究沒有具體專業領域的歷史嗎?這顯然不是能讓歷史學家滿意的學術分工。**當歷史學家不滿足於只寫編年史或政治史,而要將觸角深入人文、社會等各個微觀領域的時候,就會發現自己或是在完成一項不可能的使命,**因為歷史專業所接受的學術訓練,無法讓我們變得無所不知、無所不能、可以專業地從事所有領域的歷史研究。

與之相應,對於專業從事文學、哲學和宗教研究的學者來説,他們顯然都沒有得到足夠的歷史學的基礎學術訓練,甚至在他們從事文學、哲學和宗教研究時常常缺乏必要的歷史意識,所以,他們寫出的文學史、哲學史和宗教史往往無法讓專業的歷史學家們滿意。例如,從整個國際人文學界來看,我們很難找到一部令人滿意的佛教史,因為研究歷史的專家通常不懂佛學,而專業的佛教學家或根本不在乎歷史。所以,我們見到的大部分佛教史著作,要麼是些乾巴巴的歷史建構(骨架),而根本見不到鮮活的內容(血肉);或者通篇都是佛學義理和哲學闡釋,卻基本沒有反映出其歷史變化和發展的脈絡。不得不説,這是嚴格的學科分割給現代人文學術研究帶來的一個明顯弊端。在如此嚴酷的學科壁壘中,我們是沒有辦法做好人文學術研究、寫出出色的人文學術著作的。譬如,如果僅從一個學科領域出發,或者説僅僅遵從某一學術領域的學術方法和規範,那我們就沒法從事像“概念史研究”這樣的學術研究活動,因為它要求我們從概念的語義起源和變化發展,以及它與社會、政治、文化的各種關聯中,構建與這個概念相關的各個階段,各個地區、民族和文化的歷史。它必須是一種打破了文史哲學科界限的綜合研究。

我很高興地聽到河南大學建設“人文語義學”的目標就是要建立一個貫通文史哲等人文學科的交叉學科。在我看來,這既是一種新文科建設的創新,同時也是對現代人文科學傳統的迴歸。**現代人文科學本來就必須是一個歷史的和語文學的學科,而不是一種哲學的和神學(經學)的研究。**因為只有這樣,人文科學才是一種科學的、理性的現代人文學術研究,而不是一種缺乏獨立之精神、自由之思想和批判性態度的,屈服於神學、經學和世俗權威的前現代文史研究。在現代人文科學的框架下,即使是哲學、神學研究也必須首先是一種歷史學的和語文學的研究。

大家都對傅斯年先生創立的歷史語言研究所,以及它為中國現代人文科學的建立所做出的巨大貢獻耳熟能詳,但我們很多人不知道傅先生所説的“歷史語言研究”指的是歷史和語文學研究,它標誌的是傅先生引入西方的歷史學和語文學研究傳統而對中國傳統的文史研究進行的現代化改造,“歷史語言研究所”在傅先生當年的歷史語境中指的就是現代人文科學研究所,於此歷史學和語文學是不可分的,二者的緊密結合就是現代人文科學。

歷史語言研究所

現代人文科學的學科分割一方面使得本來涵蓋整個人文科學研究的歷史學失去了其專業的學術研究對象,雖然表面看來它無所不包,然而若缺乏對文學、哲學、思想、宗教、社會和經濟等領域的專業瞭解和學術訓練,就很難做好這類專門的歷史研究。另一方面它也使得文學、哲學和宗教研究等其他人文學科領域,完全脱離了歷史學的學術視角,捨棄了語文學的基礎學術訓練,極大地削弱了其學科必須具備的科學性和學術性。如果只專注于思想和理論的詮釋,而不重視對文本、語詞和專門術語、概念之意義的歷史學的和語文學的解讀,任何文學、哲學、思想和宗教研究都將是不科學、不理性、不現代的。期待以張寶明教授為首的河南大學“人文語義學”學術團隊,能夠通過他們的積極倡導和親身實踐,將“人文語義學”建設成一個打破現有人文科學既定的學科分野,並將文史哲研究一體化的新的交叉學科。這不是一個空洞的跨學科的口號,而是對現代人文科學傳統的迴歸。