令數學眾神欽佩的數學家,她提出的定理成為20世紀物理學的基石_風聞

返朴-返朴官方账号-关注返朴(ID:fanpu2019),阅读更多!05-08 13:41

1918年夏天,艾米·諾特發表了現在以她的名字命名的定理——在對稱性和守恆定律之間建立了深刻的雙向聯繫。這種見解的影響在物理學中無處不在;它構成了我們關於基本相互作用的所有理論的基礎,並賦予守恆定律更深層次的意義,使其超越了本就行之有效的經驗規則。諾特的論文、講座以及她與學生和同事之間的人際往來推動了抽象代數的發展,確立了她在二十世紀數學家的先賢祠中的地位。本文追溯了她從埃爾朗根(Erlangen)到哥廷根(Göttingen),再到在賓夕法尼亞州布林莫學院(Bryn Mawr College)短暫而快樂的流亡之路,説明了“諾特定理”對我們今天思考方式的重要性。

撰文 | Chris Quigg

翻譯 | 1/137

I

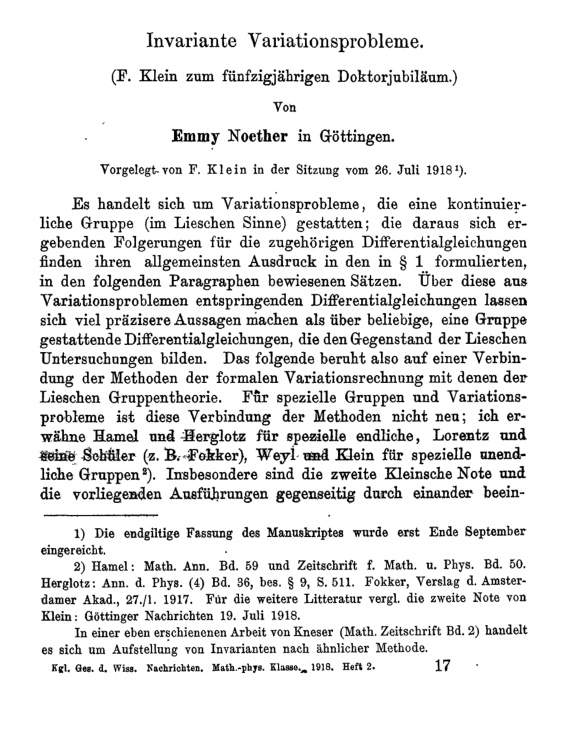

1918年7月26日,菲利克斯·克萊因(Felix Klein)在哥廷根皇家科學院(Royal Academy of Sciences in Götingen)[1]做了一次報告。他宣讀的那篇論文是正值紀念他金博士(Golden Doctorate)——獲得博士學位五十週年——之際,一位名叫艾米·諾特的年輕同事獻給他的。這篇論文[2]包含兩個定理,它們對包括粒子物理學在內的物理學產生了非凡的影響,現在正是這篇論文的一百週年,為這次紀念活動提供了契機。

那是哥廷根忙碌的一週,對克萊因來説尤其如此。他不僅要慶祝自己的博士慶典(Doktorjubilaum),還在此前一週發表了一篇論文[3],解釋他和大衞·希爾伯特(David Hilbert)是如何就愛因斯坦廣義相對論中能量守恆的思想達成共識的。他們注意到在廣義相對論中,通常是能量守恆的約束似乎作為一種恆等式出現,併為此而困惑。那它怎麼能約束任何東西呢?這就是他向艾米·諾特求助的問題。希爾伯特因他在1900年提出的23個問題[4]而在數學家中備受崇敬,並因與柯朗(Richard Courant)合著的關於數學物理方法的大部頭著作廣為物理學家所知。

幾天後的7月23日,艾米·諾特在德國數學學會總結了她的兩個定理的內容。作為一個年輕人——還是一位女士——她沒有資格在皇家科學院的會議上發言。於是克萊因報告了她的結果。

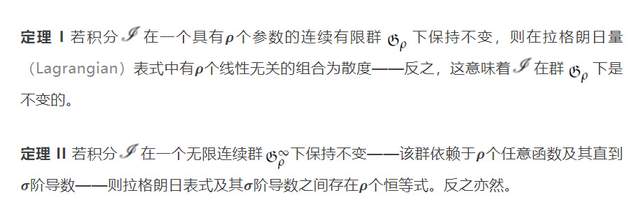

他所閲讀的論文的標題頁(圖1)揭示了艾米·諾特的有趣方法:她將變分的微積分(或用更專業的術語來説,是歐拉–拉格朗日方程)的概念與羣論結合起來,探索可以從對稱性約束的微分方程中所能提取的東西。她的主要結果可以表述為兩個定理[5]:

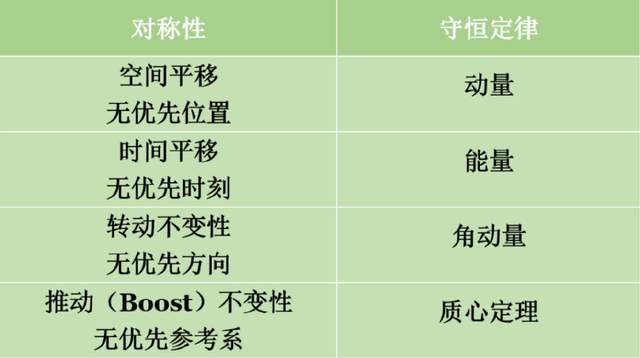

表 I: 經典力學中的對稱性和守恆定律

為了把這些定理轉化成我們物理學家和學生們使用的語言,定理 I將守恆定律與每一種連續的對稱性變換聯繫起來,在此變換下拉格朗日量在形式上保持不變。從我們的視角來看,這是一個驚人的進展。考慮能量守恆的例子。力學常常是通過靈感或錯誤的啓發而一步一步發展起來的。聰明的人猜測哪些可能是有用的量用以測量,哪些可能是運動常數。即使是像能量守恆定律這樣基本的東西,某種程度上也是一種經驗規律。它並非從天而降,但人們發現它是個有用的構想。在諾特的定理 I之後,我們知道能量守恆確實來自於一個看似合理的想法:自然定律應與時間無關。我們可以從對稱性原理中導出可能有用的經驗規律[7]。

傑出的羣論家費澤·古爾塞(Feza Gürsey),曾在耶魯大學和安卡拉的中東技術大學教授物理學,他對這一理論的意義欣喜若狂。內森·雅各布森(Nathan Jacobson)在艾米·諾特的文集[8]的導言中,引用了古爾塞的話:

在諾特定理之前,能量守恆原理被籠罩在神秘之中,導致了馬赫(Ernst Mach)和奧斯特瓦爾德(Wilhelm Ostwald)的模糊的物理系統。諾特簡單而深刻的數學形式對闡明物理學起了很大作用。

定理 II就其本身而言,藴含着規範理論的種子(“對稱決定相互作用”),並展示了廣義相對論(廣義座標不變性)和規範理論之間的親緣關係。在本文最後,我們還會談論更多關於規範理論的門道。在此過程中,諾特的分析澄清了克萊因和希爾伯特關於廣義相對論中能量守恆的爭論[9]。

II

贈予我們這些定理的人是阿瑪莉·艾米·諾特(Amalie Emmy Noether)。大家都以其中間名(Emmy)稱呼她,因為她的母親和祖母都叫阿瑪莉。她於1882年3月23日出生在埃爾朗根,一個位於紐倫堡(Nürnberg)北面一點兒的大學城。在她出生時,紐倫堡人口大約是一萬五千人。埃爾朗根最著名的孩子是歐姆定律V=IR的發現者喬治·西蒙·歐姆(Georg Simon Ohm),他不僅出生在埃爾朗根,還在那拿到了博士學位。艾米·諾特的父親馬克斯·諾特(Max Noether)[10]從1875年起擔任埃爾朗根大學的數學教授。這無疑影響了她的成長。他從事代數幾何(algebraic geometry),即曲面上曲線的研究。馬克斯是一位頗有名望的學者,曾入選柏林、哥廷根、慕尼黑、布達佩斯、哥本哈根、都靈、林塞學院(Accademia dei Lincei)、法蘭西學會(Institut de France)和倫敦數學學會等組織。

克萊因——前面我們已經提及他宣讀了諾特定理——在埃爾朗根工作了三年,使該定理在數學上青史留名。在就職演説(1872年)中,克萊因提出了從羣論角度研究幾何的研究計劃。在此之前,幾何學的基礎是從直線座標系開始的。克萊因的創新在於,在黎曼理論的基礎上,你不應該被一個座標系,或者歐幾里得空間所束縛,就像我們今天會説的那樣。相反,它應該是你研究對象的對稱性——羣結構,而不僅僅是x、y和z座標。克萊因隨後轉到其他一系列職位,但他以“埃爾朗根綱領”(Erlangen Program)[11]打下了自己的印記,所以這所大學被認為是一個認真對待數學的地方。

阿爾弗雷德·克萊布希(Alfred Clebsch)是馬克斯·諾特的提攜者及合作者,後來馬克斯·諾特又成為克萊布希工作的踐行者。克萊布希還有一個資歷較淺的合作者,名叫保羅·戈登(Paul Gordan),是馬克斯·諾特的同事。我們知道角動量耦合的克萊布希-戈登係數[12]。當馬克斯·諾特在埃爾朗根任教時,戈登在數學系很有影響力。他被描繪成一個古怪的傢伙,會叼着雪茄在鎮上閒逛,順便造訪露天啤酒館,與此同時冥思苦想。據他的同事説,他能一口氣寫出一篇完整的論文。據説,他寫過一篇論文,其中有二十頁連續的公式,行間無一字。在諾特父女為他寫的訃告中,稱他是一個算法師(Algorithmiker),即算法的創造者。

那艾米·諾特自己呢,她是如何成為一個前途無量的年輕數學家的[13]?和她出身背景——有抱負的中產階級,帶有些知識分子傾向——類似的許多年輕女性一樣,她從1889年到1897年參加了市立高級女子中學(Städtische Höheren Töchterschule)。名義上,這是為女性未來生活做準備的學校,如果她非要從事某個職業,也無非是教其他年輕女子英語和法語。在完成課程後,艾米於1900年通過了巴伐利亞州教師法語和英語考試。她不能在埃爾朗根大學註冊入學,因為當時女性不允許上大學[14]。不過,可以申請特別許可旁聽講座。在德國,這種機會在不同時期因不同研究機構而異。埃爾朗根大學的教務長批准了這次偉大的改革,他並非別人,正是艾米的父親馬克斯。

當艾米·諾特在學習遵循傳統的淑女課程時,她同時在斯圖加特和埃爾朗根參加了“文理中學(Gymnasium)數學課程”的私教課,為大學學習做準備[15]。她能在1900年10月申請參加大學講座時出示這些資格證明——使大學承認她確實有備而來。

1903年她通過了大學資格考試,但仍然沒有被埃爾朗根大學錄取。(也許是因為她的父親兼教務長動作不夠快。)哥廷根大學的思想要更開明一些。她去那裏待了一個學期,期間她聽了卡爾·史瓦西(Karl Schwarzschild)、赫爾曼·閔可夫斯基(Hermann Minkowski)、克萊因和大衞·希爾伯特的講座。我認為如果你在大學的第一學期就這麼做,你要麼改弦更張,要麼青史留名!艾米·諾特——她將創造歷史。一個學期後,埃爾朗根意識到自己的錯誤,開始招收女性,在一屆大約一千人中,只有兩名女生。最終她進入埃爾朗根大學數學專業。

1907年,艾米·諾特在從小就認識的戈登的指導下完成了論文。她以“關於三元四次形的形式系統構造”(德語Über die Bildung des Formensystems der ternären biquadratischen Form)獲得最優等(summa cum laude)哲學博士(D. Phil.)學位。這項工作涉及到對大約331個四次形不變量的一絲不苟的計算——是一項非常“戈登式”(Gordanian)的工作。後來,她將自己的論文題目描述為“Mist”(德語,糞),這很難説是一種自豪的表達,因為她渴望創造,而不僅僅是計算。諾特似乎是歐洲第二位女性數學博士,僅晚於索菲亞·科瓦列夫斯卡婭(Sofia Kovalevskaya)(編者注:參見《這位有詩人靈魂的女數學家,她每篇論文都值一個博士學位》),後者於1874年在哥廷根的卡爾·魏爾斯特拉斯(Karl Weierstraß)指導下獲得博士學位,1889年在斯德哥爾摩升任正教授,1891年去世,享年41歲。

從1908年到1915年,艾米·諾特博士作為埃爾朗根數學研究所的一名無薪成員留在了她的家鄉。她在教學和科研方面積累了豐富的經驗。當她父親的身體開始衰弱後,艾米接手了他的課程。雖然既無報酬亦無身份,她仍以教員的身份律己。1909年,她成為德國數學學會(Deutsche Mathematiker-Vereinigung)的會員,並於同年成為第一個在學會年會上演講的女性。數學系增添了新的教職,她受到恩斯特·費舍爾(Ernst Fischer)——戈登的繼任者[16]——的影響,後者把她帶入了抽象數學的世界,而不僅僅是計算。正是在抽象數學方面,她才顯示出巨大的天賦。

III

1915年,克萊因和希爾伯特邀請艾米·諾特去哥廷根。哥廷根當時是數學界的奧林匹斯山[17],至少在德國是這樣。這是卡爾·弗里德里希·高斯(Carl Friedrich Gauß)講學之地。如果看一眼他們彪炳史冊的英雄名單,你會發現許多熟悉的名字:卡拉西奧多里(Constantin Carathéodory)(編者注:參見《橫跨兩種文化的數學家,愛因斯坦説他是自己偉大的老師》)、克萊布希、柯朗、狄利克雷(Peter Gustav Dirichlet),赫格洛茨(Gustav Herglotz),科斯特納(Abraham Gotthelf Kästner),閔可夫斯基,朗格(Carl Runge)和外爾,等等。對於數學領域的年輕人來説,這是一個絕佳之地。

哥廷根在數學方面有着值得驕傲的傳統,包括關於現代(18世紀和19世紀)數學早期歷史的無與倫比的資料寶庫。數學圖書館裏有一個上鎖的“毒藥櫃”(Giftschrank),裏面珍藏着的奇珍異寶包括克萊因和他的同事、學生,以及尊貴的訪客四十年來的研討會講座筆記[18]——共計29卷,達8000頁!

希爾伯特對艾米·諾特極感興趣,並努力推動她的事業。1915年,哲學學院的數學和科學系推薦她參加“教授資格”(Habilitation)講座,讓她成為哥廷根的“無俸講師”(Privatdozent),並得到了所有人——甚至有些老派——的一致同意。其中一票來自哥廷根數學家埃德蒙·蘭道(Edmund Landau)[19]:

到目前為止,我和女學生相處的經歷均不盡如人意,我認為女性的大腦不適合數學運算。諾特小姐似乎是個罕見的例外。

然而,在1915年11月19日一次反對艾米·諾特教授資格的特別投票中,歷史-語言學系阻止了這一舉動,因為“擔心看到一個女性生物可能會分散學生的注意力”。[20]

學校沒有正式拒絕她的教授資格;行政部門也根本沒有採取行動。因此,教授資格未被認定。但由於希爾伯特是她的庇護人,艾米·諾特被允許以他的名義講學。課程以希爾伯特授權,諾特小姐(Fräulein)協助的形式公佈。希爾伯特可能會出現在第一節和最後一節課上,其餘一切都由諾特負責。她並沒有收到學校官方發放的報酬,但有跡象表明,他們可能已做了一些薪酬安排。

1917年,哥廷根的數學家們再次就她的情況施壓,這次有了新的緊迫性:他們擔心如果哥廷根不抓緊行動,法蘭克福將聘用她。他們向教育部申請破例,以挽留這個對哥廷根不可或缺的天才,教育部的回覆[21]表現出無懈可擊的官僚邏輯。

柏林, 1917年6月20日

關於接受女性擔任教職,法蘭克福大學的規定與所有大學的規定相同:不允許任命女性擔任編外講師。在一所大學裏破例是完全不可能的。因此,你擔心諾特小姐會去法蘭克福並在那裏得到一個職位是完全沒有根據的:她不會被授予在那教書的權利,就像她不會在哥廷根或任何其他大學得到教職一樣。教育部長屢次表示並強調,他支持前任的指示,因此不允許女性在大學擔任教職。

因此,您不必擔心諾特小姐會作為法蘭克福大學的編外講師而會失去她。

德國在1914年—1918年一戰中戰敗後,魏瑪共和國(Weimar Republic)的建立帶來了自由化和許多改革:不再明確禁止女性在大學任教。1919年,基於她關於“不變變分問題”(Invariant Variational Problems)的論文,艾米·諾特獲得了大學教師資格(Habilitation)。她現在是一名臨時教員,同樣沒有文件證明她的服務報酬。

IV

對稱性也許會產生相互作用?艾米·諾特的同事之一赫爾曼·外爾是將對稱性應用於現代物理學的先驅之一,他經常訪問哥廷根,並最終在那裏接受了一個教職。也是在諾特定理誕生的1918年,外爾有了一個有趣的想法。他打算為當時已知的所有基本相互作用——電磁力和萬有引力——建立一個統一的理論[22]。他突發奇想,認為通過建立一個在標度變換(scale transformation)下不變的理論,就可以從對稱性原理(symmetry principle)中導出這個統一理論。想象一下,量杆(measuring stick)的刻度隨着位置的變化而變化,並要求理論在這些刻度的變化下保持不變。作為一個物理理論,這個構造失敗了[23]。它並沒有導出麥克斯韋方程,而在引力方面,愛因斯坦本人反對時鐘計時決於從一點到另一點所經過的路徑。所以,外爾的想法是錯誤的,但就像物理學中許多“錯誤”的想法一樣,它也有其高明之處:相互作用可能源自對稱性[24]。

當時沒有人注意到外爾的意圖和諾特第二定理之間的聯繫,我們現在明白,它表明這樣的構造總是可能的。部分原因是缺少其他特定條件。量子力學誕生後,在接下來的十年裏,在愛因斯坦、福克(V. A. Fock)和其他人的推動下,外爾意識到確實可以通過在波函數上施加某種對稱性來導出電動力學——這是量子力學一個極其重要的新特徵。在量子力學的初級課程中,我們證明了量子力學波函數的絕對相位是一個慣例,並沒有可觀察的後果。如果更進一步,在每一點上附加獨立選擇相位約定的自由,那麼按照諾特第二定理的風格,就可以從薛定諤方程中推導出電動力學。

1931年,在狄拉克創造出量子電動力學和磁單極子(monopole)[25]的論文中,作者頗帶神秘地談到了他所謂的不可積相因子(nonintegrable phase)。我們知道,在經典電動力學中,勢(potential)包含了過量的信息,長期以來,人們認為電場和磁場包含了所需的全部信息。這被證明是不正確的:在量子力學中,場包含的信息太少了。有一種居間的、路徑依賴的相因子,它既是非局域的又是拓撲的(topological),包含了適量的信息,正如1959年阿哈朗諾夫(Yakir Aharonov)和玻姆(David Bohm)所解釋的那樣[26]。

外爾在晚年(1955年)為了解釋他如何知道自己走在正確的道路上,他寫道[27],

我的理論最有力的論據似乎是:規範不變性(gauge invariance)與電荷守恆原理(principle of conservation of electric charge)相對應,正如座標不變性與能量和動量守恆定律相對應一樣。

我將其解讀為,在某種程度上,這是他在腦海中或明確或模糊地對諾特定理以及對稱性和守恆定律之間聯繫的理解。

V

電動力學的一箇中心特徵是電荷是守恆的。當前對於電荷守恆的最佳限制來自Borexino實驗[28],這是位於格蘭薩索(Gran Sasso)實驗室地下深處,一個精巧的放射性純液體閃爍(radiopure liquid scintillation)探測器。他們從電子衰變為一箇中微子和一個單色光子(monoenergetic photon)推導出電子穩定性的新極限。這一新極限在90%置信水平為τ≧6.6×1028年,將以前的極限提高了兩個數量級。

電荷守恆從何而來?為什麼電荷會守恆?你可能會説它是由麥克斯韋方程所暗示的。但如果回頭看看麥克斯韋是如何根據法拉第的觀測建立方程的,他調整了方程,使得電荷在任何情況下都是守恆的。這就是位移電流(displacement current)的來源,作為非靜態情況下安培定律的補充。也就是説,麥克斯韋方程是用來解釋電荷守恆的實驗觀測結果的。所以説從麥克斯韋方程中得出電荷守恆並不是一個深刻的解釋,儘管它在大多數情況下都很適用。

我們可以利用定理 I的整體相位不變性(global phase invariance)來意指存在一個守恆荷,我們將其確認為電荷。這是推導過程中的重要一步,但我們也可以把守恆電荷看作是重子數(baryon number)。在我看來,只有當我們應用定理 II的局域相位不變性,並證明最終所得理論確實是電磁學時,我們才能確定我們所定義的荷是電荷。這裏仍然有一個耦合常數,你仍然必須確定它與電荷的耦合,但是你已經推導出了麥克斯韋方程的整體形式,所以這並不是一個很大的飛躍。

根據這一思想,我們就可以在時空點上獨立地選擇相位約定,並推導出量子電動力學(的拉格朗日量和運動方程),從而得到電荷守恆[29]。類比運動學(kinematic)守恆定律,通過表明守恆定律可以從對稱性原理推導出來,這是把守恆定律的起源推後一步。它們不僅僅是經驗規律。現在,對稱性原理的精確程度仍然會受到挑戰,你可以對對稱原理做出不成功的選擇,但是諾特定理讓我們更深刻地理解為什麼守恆定律應該成立。

VI

諾特的“不變變分問題”在廣義相對論圈子引起了轟動,但除此之外反應平平。這就是我們在inspirrehep.net(譯者注:高能物理的國際學術信息交流平台)上的朋友們所説的“睡美人”。維爾納·海森堡(Werner Heisenberg)是基礎物理學中對稱性理論的著名支持者(畢竟,他是同位旋(isospin)的提出者。)晚年,他在與弟子們討論萬物的意義時,發表了這樣一個振聾發聵的聲明[30]:

“太初有對稱”,這顯然比德謨克利特(Democritean) “太初有粒子” 的論點更正確。基本粒子體現了對稱性,它們是對稱性的最簡單表象(representation),但它們首先是對稱性的結果。

儘管並不確鑿,但從其他採訪中有證據表明,海森堡從未讀過諾特的論文:“(諾特的論文)並未深入瞭解量子理論,所以我沒有意識到那篇論文的重要性”[31]。我猜想海森堡和他的同儕有很多事情要做——創造和應用量子力學,一旦他們聽説了諾特定理的明顯結果——力學的守恆定律——他們就推測他們已經知道了,沒有必要去關注。另一個重要之處是,內部對稱性還沒有被髮明出來。(從我們的觀點來看,可以將這些定理應用到內部對稱性,從而形成規範理論。)像同位旋這樣的內部對稱性並不存在,直到1932年中子被發現後才被髮明出來。

因此,艾米·諾特並沒有立即在物理學界受到尊敬。有人推測,哥廷根量子物理和抽象代數的風雲激盪讓物理學家和數學家各自沉迷,以至於他們沒有注意到他們的新發展之間的相關性。可以説,自20世紀60年代以來, “不變變分問題”和艾米·諾特一直在物理學和其他科學中佔據一席之地[32]。

你可能聽説過尼爾斯·玻爾(Niels Bohr)[33]的著名建議,β衰變的連續譜可以用這樣一個假設來解釋:對於微觀現象來説,能量守恆可能是一種統計現象,而不是一個嚴格的定律。

在原子理論的現階段,無論是經驗上還是理論上,我們都沒有理由堅持β射線衰變的能量原理,甚至在試圖這樣做的時候,還導致了複雜和困難。

這已經不是玻爾第一次探索與嚴格的能量守恆相背離。1924年,玻爾、克拉默斯(Hendrik Anthony Kramers)和斯萊特(John Clarke Slater)在一篇論文[34]中提出,在輻射過程和微觀尺度上,能量守恆在某種統計意義上成立的可能性。儘管許多物理學家表示反對[35],但似乎沒有人援用諾特的洞察説,“有個定理指出,此路不通,”或者至少説“這會付出極大代價。”由於康普頓散射中末態動量的精確測量,這個猜想在一年之內就被埋葬了。

VII

在哥廷根的温牀中,諾特解決數學問題的方法發生了變化。她停止了計算,並開始對抽象代數感興趣。埃瓦里斯特·伽羅瓦(Évariste Galois)將羣論應用於代數方程求解的著名小冊子[36]成為靈感的來源。在希爾伯特的支持下,艾米·諾特於1922年被任命為特聘(Außerordentlicher)教授(一個真正的教授職位,但同樣,大學不支付薪水)。希爾伯特可以提供一小筆津貼,她也有一些家中積蓄。她與蘇聯數學家有着密切的聯繫,並於1928年-1929年在莫斯科國立大學訪問。1930年,她確實在法蘭克福待過不長的時間,不過她並未被那裏聘用。

榮譽開始接踵而至。1932年,她和她的同事——另一位代數方程的先驅艾米爾·亞丁(Emil Artin)[37]一起獲得了阿爾弗雷德·阿克曼-特布納(Alfred Ackermann-Teubner)獎。同年,諾特成為第一個應邀在蘇黎世舉行的國際數學家大會(International Congress of Mathematicians)上做大會報告(Plenary lecture)的女性。她還是《數學年鑑》(Mathematische Annalen)雜誌敬業的編輯。

很多人都説,艾米·諾特是哥廷根的活動樞紐。她有一羣忠實的學生和年輕合作者,其中大多是男性,被稱為“諾特男孩”(die Noetherknaben)。據説他們在哥廷根常三五成羣地四下亂逛,辯論數學問題。當他們衣裝不整地在鎮上逡巡時,引發了一場小丑聞,即使我無意中看到的唯一照片顯示他們穿着外套打着領帶。他們中的許多人成長為傑出和著名的數學家。外爾後來坦白,哥廷根的數學男孩們稱艾米為男性化的諾特先生(Der Noether)——因為她在數學方面和任何男性一樣強大。她對環和理想的開創性研究為她贏得了一個不那麼含糊的稱號:近世代數之母。

VIII

1933年,當局以臭名昭著的文化部長伯恩哈德·魯斯特(Bernhard Rust)的名義頒佈了一項法令,宣佈任何有猶太背景的人都必須從大學裏強制休假[38]。根據哥廷根日報(Göttinger Tageblatt)4月26日的報道[39],艾米·諾特是第一批被驅逐的六名教職員之一。其他數學家和物理學家是菲利克斯·伯恩斯坦(Felix Bernstein)(生物統計學的創始人之一),馬克斯·玻恩(Max Born)(因對量子力學的統計解釋而獲得1954年諾貝爾物理獎)和理查德·柯朗。柯朗那時接替希爾伯特管理學院,後者已過了68歲的法定退休年齡。兩人合作完成了著名的關於數學物理的柯朗—希爾伯特兩卷本[40],順便説,其中討論了諾特定理(Ch. IV,§12.8)。在納粹告密者中有艾米·諾特的博士生維爾納·韋伯(Werner Weber)。

強制休假令向着不祥的事態發展,其影響很快就如狂風暴雨。1933年5月10日,德國學生在柏林劇院廣場、哥廷根和其他大學城焚燒了數萬本“非德國”書籍。二十一所美國大學和學院的領導人迅速行動起來,成立了一個援助流離失所的德國學者緊急委員會(Emergency Committee in Aid of Displaced German Scholars)。緊急委員會的運營官是愛德華·R·莫羅(Edward R. Murrow)——他後來成了傳奇的新聞記者[41]。

9月,位於柏林的普魯士科學、藝術和教育部(Prussian Ministry of Science, Art, and Education)以電報[42]的形式發來通知,稱根據1933年4月《重設公職人員法》(Gesetz zur Wiederherstellung des Beruf sbeamtentums)第3條,艾米·諾特的教學許可證被註銷。學校接到指示,她現在的工資將在月底前停止發放。

有同情心的同事們,包括希爾伯特在內,不得不手忙腳亂地為艾米·諾特和其他許多人尋找棲身之所——到了1933年底,僅在哥廷根一地就有18位數學家離開或被趕出了數學研究所。玻恩去了劍橋大學,然後是印度班加羅爾,最後定居於愛丁堡,擔任泰特自然哲學教授(Tait Professor of Natural Philosophy)[43]。柯朗途經劍橋來到了紐約[44],他在紐約大學創立了現在的柯朗數學科學研究所(Courant Institute for Mathematical Sciences)。

艾米·諾特被賓夕法尼亞州布林莫爾學院聘為兩年客座教授。布林莫爾學院成立於1885年,是美國最早向女性開放高等教育的女子學院之一。它提供嚴格的智力訓練,包括研究生學習,並有機會從事那種歐洲大學傳統的原創性研究。在一份簡短的任命公告中,《紐約時報》帶着今天偶爾才有的審慎,報道稱,“去年春天,在納粹政權治下,她和其他哥廷根教職員被要求辭職。”[45]

布林莫爾學院的校長以及艾米·諾特在德國的支持者們意識到,儘管她精通英語——並有證書證明這一點,但她可能在觀念上不適合本科教學。布林莫爾已經有了一個小規模的數學研究生項目,她是這個項目的理想人選。為了充分利用這位著名數學家,學院通過設立艾米諾特獎學金和艾米諾特學者[46],擴大了數學領域的女性圈子。此外,她可以每週去高等研究院(Institute for Advanced Study),在那裏舉辦研討會和講座課程。該研究所那時已經成為數學研究的重要中心之一。這種關係使她與其他傑出的移民者有了聯繫,其中包括她在德國就已認識的同事,比如外爾。愛因斯坦注意到了她的工作,但不清楚他們是否有過實質的接觸。

跟隨“諾特小姐”輕快散步的布林莫爾女士們,無論她們是否像哥廷根的諾特男孩一樣逍遙自在,她們似乎都同樣的投入、熱情洋溢。受到她的學生和普林斯頓生活的激勵,諾特本人也很期待(這裏的生活),對美國的生活方式充滿好奇,總體上充滿了活力。在1935年的春假期間,她做了一個腹部的常規手術。她似乎恢復得很好,但患上了併發症,幾天內就去世了。

愛因斯坦給《紐約時報》[47]寫了一封悼詞。他寫道,艾米·諾特是

“……自女性開始接受高等教育以來,迄今為止誕生的最具創造性的數學天才。在最有天賦的數學家已經忙碌了幾個世紀的代數領域,她發現了一些方法,這些方法被證明對當今年年輕一代數學家的發展具有極其重要的意義。”

在布林莫爾,她的骨灰被安葬在迴廊的過道下,下面有一個不起眼的標記,上面寫着E·N 1882-1935。

外爾在布林莫爾(諾特)追悼儀式上發言,他發表了一篇很長且非常細緻的、讚美詩般的頌辭[48]:

我清楚地記得,1926年至1927年冬季學期,我在哥廷根擔任客座教授,講授連續羣的表示論。她在聽眾中;因為那時她對超複數系統(hypercomplex number system)及其表示很感興趣。我還記得講座結束後,在回家的路上,我和她以及馮·諾伊曼(von Neumann)一起走在寒冷、骯髒、雨水淋濕的街道上,我們進行了許多討論。馮·諾伊曼那時是哥廷根的洛克菲勒研究員(Rockefeller Fellow)。1930年,當我獲得哥廷根的長期任職時,我懇切地試圖從部裏為她爭取到一個更好的職位,因為我知道,作為數學家,她在許多方面都比我強,我恥於在她身旁佔據這樣一個優越的位置。

莫斯科的帕維爾·亞歷山德羅夫(Pavel Alexandrov)是艾米·諾特最親密的朋友之一。她對俄羅斯數學學派的迷戀,部分源於和他的溝通。他親切而充滿敬意地寫道,她是一個多麼了不起的人,對她的學生多麼慷慨[49]。顯然,她會提出一些想法,詳細制定一些計劃,讓她的學生去實施,保證她的學生把這些想法寫下來,並因此獲得學分。

隨着艾米·諾特的去世,我失去了我所認識的最有魅力的人之一。她那特別善良的內心,與矯揉造作和偽善形同水火;她的快樂和質樸;她能忽略生活中一切瑣碎的本領——創造了一種温暖、和平和善意的氛圍,與她有關的人會永生難忘……雖然她温文爾雅、寬宏大量,但她天性也是熱情似火、性情多變、意志堅強的;她總是直言不諱,不怕別人反對。她對學生的愛令人感動,他們構成了她的生活內容,代替了她所沒有的家庭。她對學生無論是科學上的還是世俗上的需求的關心,她的多愁善感和富於同情,都是難得的品質。她的幽默感讓她在公共場合如魚得水,與她的非正式交往都特別愉快,這也使她能夠輕鬆地、毫無惡意地處理學術生涯中遇到的所有不公正和荒謬的言行。在這種情況下,她並不介懷,而是一笑了之。

巴特爾·範德瓦爾登(Bartel van der Waerden)[50],綜合了艾米爾·亞丁和艾米·諾特激動人心的講座內容,他們從中創建了抽象代數的公理化方法,他寫道[51]:

她這種完全非圖像和非計算式的思想,可能是一般人很難跟上她講課的主要原因之一。她沒有説教的天分,甚至在還沒有説完陳述之前,她就努力地澄清陳述,迅速地補充解釋,這往往產生相反的效果。然而,她的講座產生了多麼深遠的影響。她那為數不多的忠實聽眾,通常是由一些優異的學生和同等數量的教授和客人組成,他們不得不竭盡全力才能跟上她的步伐。然而,那些成功的學生所獲得的收穫,遠超他們從最精緻的演講中的所得。她幾乎從未提出完整的理論;通常它們都在發展過程中。她的每一堂課都是一個項目規劃。當這個項目由她的學生得以實現時,沒有人比她自己更高興了。她完全沒有以自我為中心,不虛榮,除去培養學生,她從不為自己謀求任何東西。她總是給我們的論文寫導論部分……

範德瓦爾登在其他地方寫道,當他們在哥廷根散步時,諾特就像她和她在布林莫爾的學生一樣,講話如此之快,如此之興奮,以至於他完全聽不懂。如果帶着她繞市內走幾圈,到第三圈的時候,她就有點喘不過氣,説話也慢得足以讓他聽懂了。

後記

在艾米·諾特去世二十多年後,物理學家們才開始充分利用定理 II的力量。內部對稱性可以產生相互作用的觀念由楊振寧和米爾斯(R. Mills)[52]付諸於實踐,他們試圖從同位旋對稱中推導出核子之間強相互作用的理論。他們想知道,在時空的每一點上,是否不可能獨立地選擇同位旋約定,就像我們局域地設置量子力學波函數的相位約定來導出量子電動力學一樣。數學構造是這樣的:對稱性意味着一種守恆的同位旋流(isospin current),無質量矢量場之間相互作用來傳遞核子間的力。這與現實世界不符。正如物理學中的許多創意一樣,第一次應用它們時並不奏效,但想法被保留下來。我們現在已經發現瞭如何成功地應用這一思想——在夸克和膠子之間的強相互作用的量子色動力學(Quantum ChromoDynamics,QCD)理論中,在電弱理論中,規範對稱性必須隱藏起來。

參考文獻及註釋請前往返樸公眾號查看

本文是作者於2018年8月15日在費米實驗室給的專題討論的文字部分,經作者授權刊發於《返樸》。文章原標題為Colloquium: A Century of Noether’s Theorem,https://arxiv.org/abs/1902.01989v2。

# 作者簡介 #

克里斯·奎格(Chris Quigg,1944-):美國費米國家加速器實驗室(FNAL)的傑出名譽科學家。他曾在歐洲核子研究中心、巴黎高師、康奈爾大學和普林斯頓大學擔任訪問學者,並曾擔任維也納大學的埃爾文·薛定諤教授。他的研究涵蓋了粒子物理學的許多主題,從重夸克到宇宙中微子。他在電弱對稱性破壞和超級對撞機物理學方面的工作,獲得了2011年美國物理學會櫻井(J. J. Sakurai)獎,以表彰他在粒子理論方面的傑出成就,為費米實驗室的Tevatron和CERN的大型強子對撞機(LHC)的探索指明瞭方向。他目前的研究重點是大型強子對撞機實驗。

奎格是美國科學促進會和美國物理學會的會員。他曾獲得Alexander von Humboldt高級科學家獎。作為美國物理學會粒子和場分部的主席,他領導了2001年關於粒子物理學未來的斯諾馬斯(SNOWMASS)研究。他曾擔任《物理評論快報》的部門副主編(1980-1983),《現代物理學評論》的副主編(1981-1993)和《核與粒子科學年度評論》的編輯(1994-2004)。他一直是歐洲核子研究中心未來環形對撞機計劃的顧問。

奎格還致力於科學傳播。他是費米實驗室週六早晨物理項目的創始講師,併為高中生和教師舉辦了關於科學性質的研討會。他還定期為公眾寫作和演講。他在工作之外喜歡在歐洲的長途小徑上徒步旅行,喜歡烹飪。

出品:科普中國

1. 進入『返樸』微信公眾號底部菜單“精品專欄“,可查閲不同主題系列科普文章。

2. 『返樸』提供按月檢索文章功能。關注公眾號,回覆四位數組成的年份+月份,如“1903”,可獲取2019年3月的文章索引,以此類推。

版權説明:歡迎個人轉發,任何形式的媒體或機構未經授權,不得轉載和摘編。轉載授權請在「返樸」微信公眾號內聯繫後台。