「漫長的季節」掉分了,因為爹味?_風聞

Sir电影-Sir电影官方账号-05-09 12:41

作者 | 毒Sir

本文由公眾號「Sir電影」(ID:dushetv)原創。

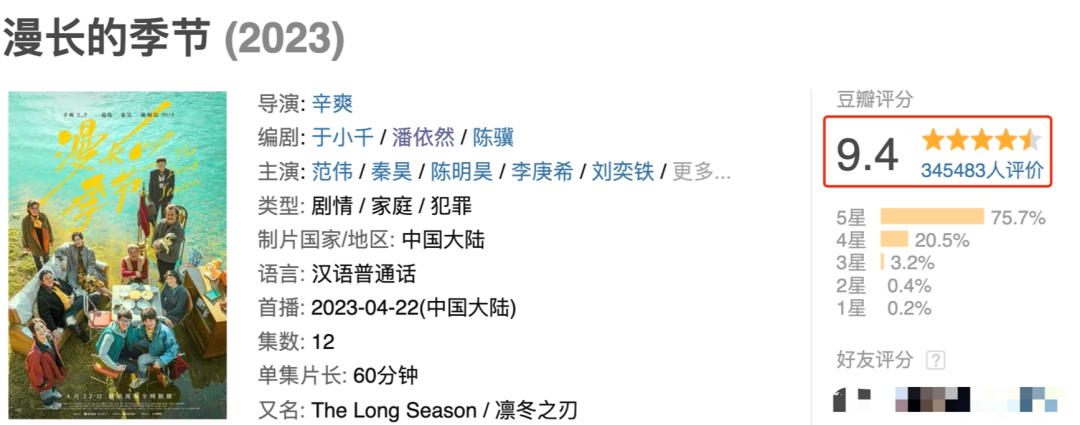

35萬人打出9.4。

沒有意外,《漫長的季節》口碑坐穩了五年內國劇頭把交椅。

劇紅是非多。

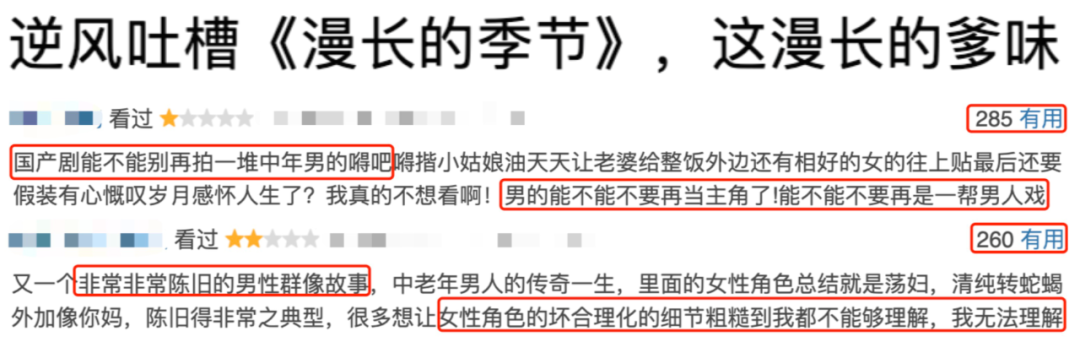

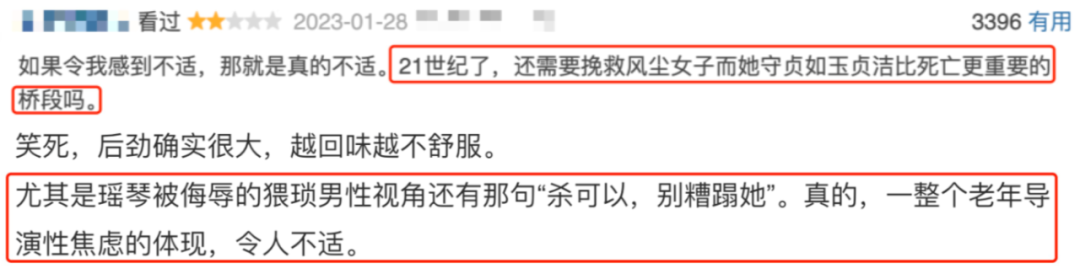

大結局後,對《漫長的季節》火力最集中的差評是——

“爹味”。

理由:創作者是男的,主角也都是男的,男人****戲太多,女觀眾無法共情。

-男的能不能不要再當主角了

-非常非常陳舊的男性羣像故事

Sir屬實有些沒想到。

任何人都有因為無法代入、棄劇、差評、打一星的權利……

但是。

比起純粹感性的“不愛看”。

對一部作品提出**“男性視角”**的批評,具有很強的迷惑性。

將作品讓位於更醒目的旗幟——追求平等、表達多元、解放人性……

這是我們現實中迫切的訴求。

如果將它們視為影視作品的責任,以及評價標尺,Sir會本能地打個問號。

或者再把問題拓寬——

當我們越來越在意、想要區分一部作品是“男性視角”還是“女性視角”。

我們會失去什麼?

01

男性視角是原罪?

首先釐清一個概念。

什麼是“男性視角”?

男性視角,與女性視角,都是一種敍事傾向,兩者平等。

影視批評中的確有一種與男性有關的概念,並非“男性視角”。

而是“男性凝視”。

但它的重點不在“男性”,而是**“凝視”**。

概念出自一位美國電影學者,她認為好萊塢的主流電影中,女性過多地作為男性慾望的客體出現,往往扁平、單一、刻板,對故事沒有太多的作用,僅僅作為花瓶和工具,來滿足男性觀眾的奇觀心理。

△ 經典電影《後窗》《迷魂記》都收到了“男性凝視”的評價

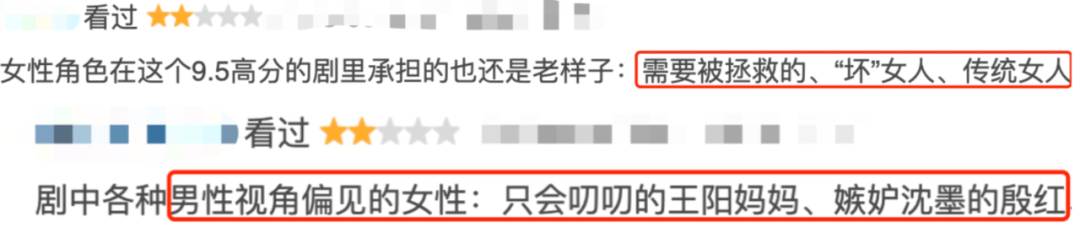

那麼,《漫長的季節》“凝視”了女性嗎?女性角色,只是男性的佈景板嗎?

從重要性上。

女性角色沈墨,當之無愧第一女主。

兩個懸案的核心,對劇情有關鍵作用。她被傷害,被控制,被保護,被追捕,承擔着複雜的戲劇性,也呼應了《漫長》要表達的主題——無常的命運,無力的時代,無解的悲劇。

其次,羅美素。

有人指責,不就是中國式傳統媽媽?國產劇老多了,已經不想看。

Sir覺得很可惜,因為導演明明塑造了一個非常鮮活的媽媽。

羅美素是全職主婦,但這不是選擇,而是受了工傷,被迫下崗。

為了不給家裏添負擔,她一直想討回醫藥費,爭取公道。

丈夫和兒子關係惡劣,她卻能讓兒子敞開心扉。

羅美素,其實比這個家的主導者王響,活得更明白——只有她看見了自己這代人的侷限,去理解和感受兒子的叛逆:

我們這身上是有個圈的

就在那兒按部就班地在圈裏那麼走着

也沒人問為啥 也沒人到圈外溜達過

就連踩了個線都害怕

或許羅美素的戲份不如王響。

但你能説,這不是一個鮮活的角色嗎?

在Sir看,這部劇的女性角色不僅不是男人和時代的佈景板,反而,她們的生命力越強,越是能折射出絕望、悄然的時代悲劇。

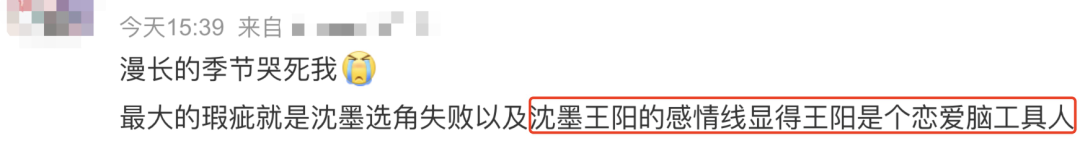

這也引出劇集另一個被詬病的“缺點”——

美化男性,醜化女性。

三個中老年已經一敗塗地,但不管怎樣都還有友誼。

但女性呢,就只會互相嫉妒、傷害。

羅美素説黃麗茹“浪”、大娘幫大爺控制沈墨、殷紅背叛同為淪落人的沈墨……

且不説這部劇的男主,各有各的大缺點,下場也各有各的慘,Sir實在看不出來又能比女人幸福多少。

至於把女性角色的互動,都定義成嫉妒互害,則是脱離人物背景的粗暴判斷。

殷紅和沈墨。

兩個都是活在地獄裏的人。

但對殷紅,最大的惡不是性與暴力,而是窮。

因此劇中借殷紅之口説過,她只是想不斷地抓住“機會”。

而這種機會是中性的。

利益衝突時,她抓住了沈默這個“機會”,就會顯得惡。

利益不衝突時,她挺身而出哄好別的老闆,替李巧雲頂酒,又顯得girls help girls,身有俠氣。

這是“傷天害理撈女”能概括的嗎?

歸根結底。

男性視角,不過是一種敍事策略而已。

姜文説——

我就是個爺們。

我當然只能拍爺們眼中的女人,你讓我拍女人眼中的男人,女人眼中的女人,我都拍不好,也不可能拍好。

《使女的故事》原著女作家也説——

我儘量避免使用“男性視角”這個説法。

**有些想法和態度,男人不可能有,而另外一些,女人又不可能有。**當我使用一個男性角色時,那是因為故事中的某個東西或某個人必須如此傳達出來,或者通過女性角色來傳達的話會改變我的本意。

只存在一種性別視角的作品,當然是我們現階段的遺憾。

但更大的遺憾或許是。

將一切不合理、看不爽的劇情都歸結於——

你是男的,你幫着男的。

好像一部劇出現了男女比例失衡,就要扣上爹味、厭女的名號。

這並非保護弱者。

而是加快讓強者戴上弱者的面具。

02

為何無法共情?

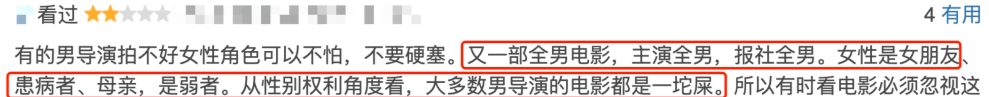

今天要接受男性視角指控的,不僅限《漫長的季節》。

《宇宙探索編輯部》。

男人負責公路旅行、探索宇宙,女人只有旁邊乾着急的份。

厭女。

《不止不休》。

女票苗苗戲份少工具化,又是厭女。

《滿江紅》。

電影裏東窗事發,偽裝成妓女的刺客瑤琴被帶走。

沈騰對士兵高喊了一句——

“殺可以,別糟蹋她”。

很多人揪着這句台詞:大男人、物化女性。

只看性別和台詞,好像是那麼回事。

問題是。

妓女,只是瑤琴“裝”的職業,她更重要的真實身份,是刺殺秦檜的間諜。

回到正常的人性邏輯。

間諜被發現,最可能的心願是什麼?

參照《風聲》被酷刑折磨到僅剩半條命的顧曉夢。

她最大的心願,就是立刻被殺,既是結束痛苦,也是斷絕更多泄密的可能。

於是。

顧曉夢看準機會,刻意咬軍官的耳朵,讓軍官大喊,讓外面的人誤會。

於是。

當別人掏出槍的時候,軍官才那麼生氣,因為審慣間諜的他,早就看穿了顧曉夢的心思。

看完這一段再來琢磨《滿江紅》沈騰的台詞。

你還會覺得,那是一個男人在“道德綁架”一個女人?還是同為間諜的他們,為了刺殺而棄車保帥?

Sir覺得,不是創作者用了男性/女性視角,導致女性/男性觀眾難以代入。

恰恰相反。

當你過分關注所謂性別視角,去評判它是否足夠平衡和公允時,才導致了更徹底的無法共情與代入。

簡單化、二元論的思維固然是“爽”的,但也就隔絕了你與故事中的那些複雜的人物,幽微的人性產生真正的溝通與神交。

回到《漫長的季節》裏舉例。

2016年的沈墨,重回樺林報仇。

有人説,怎麼大爺被殺的細節一點沒拍?反而罪狀更輕的大娘,卻被沈墨惡狠狠地剪指甲、列舉罪狀?

哦,又是搞性別歧視那一套?

男的做了壞事,可以輕描淡寫;女的只是幫兇,就要公開處刑。

進而又得出——

沈墨這個人,只是導演傳達爹味和厭女的“工具人”。

這種潛在邏輯可能比審查更恐怖。

這是在要求一個不全能的角色,一個有創傷的受害者,為了給觀眾一個絕對正義的爽劇結局,就要完美、公平地對分配恨意與懲罰。

細想。

沈墨為什麼恨大娘,她恨的只是大娘,還是大娘背後的廣泛沉默?

大娘是不想幫,還是不能幫?

不能,僅僅是為了維繫婚姻、被大爺精神控制?

想到這一層,Sir也困惑了。

於是又找了一些大爺的細節——

傅衞軍給沈墨寫的信,大爺為什麼能看見?

傅衞軍出獄前死在監獄,怎麼也沒人去查,骨灰直接就到大爺手裏?

再結合大爺對馬德勝説“我認識你領導”,對夜總會老闆説“會帶局長來”,對沈墨暗示:你早晚死我手裏。

大爺施暴的土壤,顯然不是隻有父權。

就像《朗讀者》説的——

文學的核心在於保密的觀念**,**人物性格整個建立在人們之間未能公開的某些信息上,其原因可能是多樣的,或卑鄙,或高尚,以致人們決心守口如瓶。

看一部作品,不要只看它拍了什麼,還要看它沒拍什麼。

有些畫蛇添足,是尺度的必需;

有些欲説還休,是導演給觀眾留的暗號。

Sir就點到這了。

03

人性的視角

Sir當然不認為自己的解讀有多高明。

但當一部劇中不起眼的閒筆,不起眼的人物,都能引起觀眾的注意、困惑和反覆琢磨。

這已經説明它是一部經得起考驗的好劇。

Sir今天説這麼多,就是擔心——

當驚鴻一瞥的《漫長的季節》讓我們看見了國產劇久違的,對觀眾和手藝的尊重,並贏得了所有人的駐足。

卻又迅速被推上越發激進的風口浪尖。

好內容還能留下多少呢?

如果説,以往把人區分成“好”和“渣”,是一種無視人性複雜的粗暴。

那麼今天,對創作者自身根本無法選擇的性別施以極端指控,則是一種直接刪除了“人”的霸道。

這樣下去作品會變成怎麼樣?

正常邏輯,要改變現狀應該去支持女性作者、女性向的作品,甚至致力於一個更包容的市場與大眾審美。

可我們卻屢次發現。

那些真正關注女性的作品,如《媽媽!》《臍帶》《愛很美味》大多票房慘淡。

火起來的卻是另一種“流量公式”。

——全程爽劇,全員惡人,以及批量生產的男/女復仇。

就像有些觀點認為,《漫長》的沈墨是一個工具人:“不就是九十年代東北版《白夜行》嗎?還以為會黑化,要麼像雪穗,要麼文東恩那樣狠毒,結果居然是個跳河的戀愛腦?!”

看看這些形容詞:

戀愛腦、黑化、白夜行……

任何一個描述本質都是固化和刻板的標籤,背後是粗暴的短視頻式審美。

當你這樣去看待沈墨,當然也就提取不出——

跟沈墨更貼合的人,不是《白夜行》或《黑暗榮耀》女主,而是《牯嶺街少年殺人事件》的小四。

沈墨對港商、殷紅、大爺大娘的復仇,本質就像小四一樣,用兩敗俱傷的方式,來表達她對世故、無情、虛偽的成年世界的最後一擊。

王陽是什麼?

不僅是沈墨愛的人,更是她在這個世界上唯一的念想,唯一的美好。

最後王陽決定犧牲自己,來保全沈墨。但他無法跟沈墨逃跑,絕非出於自私或世故。

那麼,沈墨又有什麼理由,要親手毀掉這份超乎她想象的美好?

不知從什麼時候開始,我們對於文藝作品的期待只剩下了“爽”。

爽是為了解氣。

爽,也是因為安全。

它有仇必報,有怨必申,以酣暢淋漓的情緒繞開那些真正橫亙在現實中的結構性不平等,隱秘性暴力。

辛爽確實是叛逆的。

他明明可以再拍一次《隱秘的角落》,滿足大家對重口罪案的飢渴,對迷霧劇場的意難平,那一定比現在更出圈。

但他沒有。

《漫長的季節》色調很明亮,底色卻是悲涼。

它沒有在批判什麼,也沒有在歌頌什麼,僅僅完成了一首普通人在時代的泥石流中,掙扎生存的輓歌。

它告訴我們,曾經有一個時代,人的命運無比侷促。

但只有要有一絲向上生長的可能,所有人都會迫切地從縫隙鑽出來,想活明白一點,看看更大的世界。

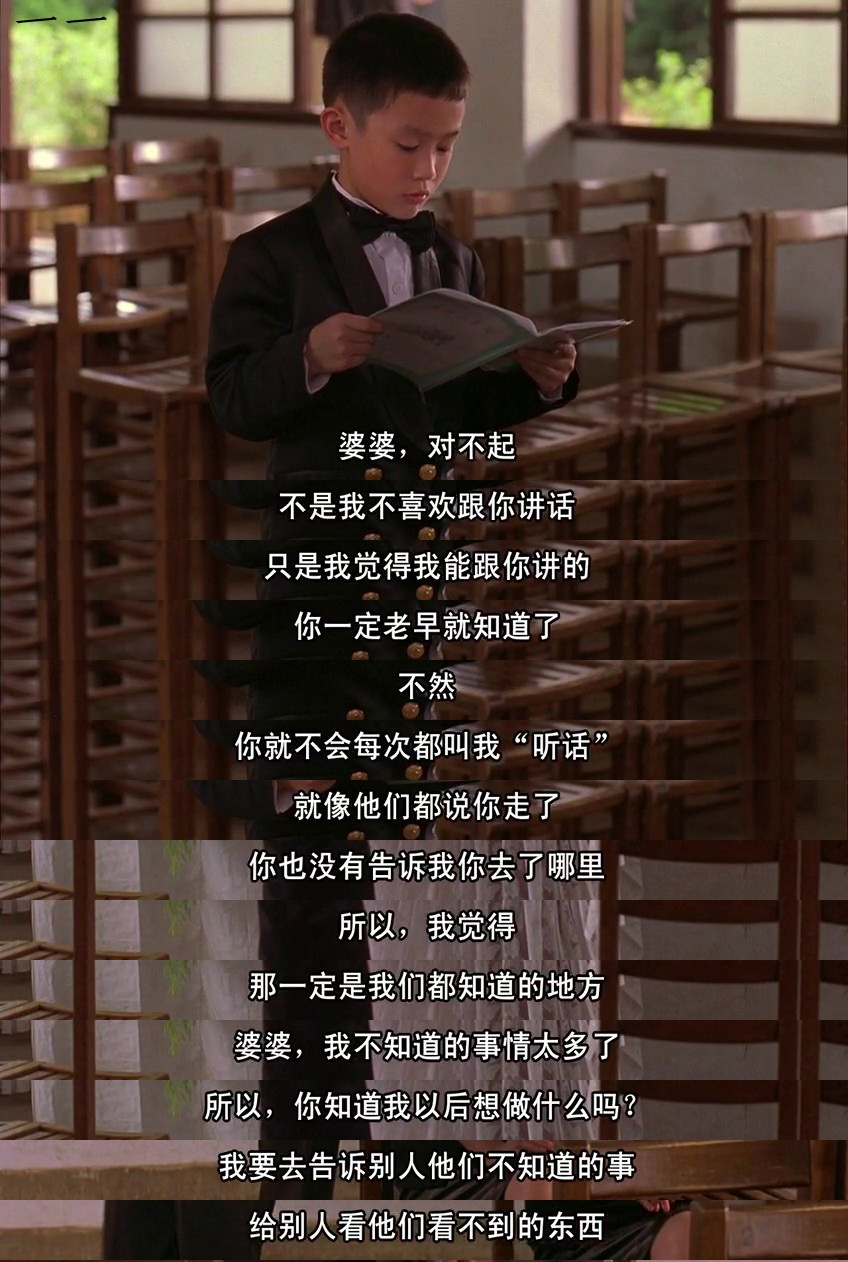

是的,Sir提到了《牯嶺街少年殺人事件》。

一部華語影史的經典作。

也是一種正在消逝,不斷消解的電影審美。

放在今天看,故事簡直“辱女”——

一個女生背叛了男生,男生反殺。

但這種短視頻都不想講的劇情,楊德昌會拍成四小時的電影來表達嗎?

當拘泥於性別視角。

是不是就想不起女生説過的話——

“我就跟這個世界一樣,這個世界是不會變的。”

其實,不是一個暴戾的少年,把背叛自己的少女殺了。

**而是一個年輕純真,對世界充滿希冀的靈魂,**選擇與這個不允許他活出自我的時代和世界,玉石俱焚。

那麼,回望我們自己呢?

楊德昌在《一一》的經典台詞,曾讓我們無比興奮,反覆背誦。

“電影發明以後,人類的生命比起以前至少延長了三倍!”

如今。

當《漫長的季節》和更多的作品,就像《一一》喜歡拍後腦勺的小男孩,總是在用不完美的方式,想讓同樣不完美的我們,看見世界的背面,人性的背面。

而我們,在追求平等和正確的浪潮中,困於自己建造的價值繭房,反倒成了一個讓小男孩聽話的無聊大人。

但Sir還是會選擇相信。

那一聲讓我們學會欣賞曖昧與複雜,從正確和刻板中抽離出來,能給人精神共鳴的響指。

才是留在時間裏的永恆。

也才是排除了男性/女性視角的。

人類視角里的終極救贖。

本文由公眾號「Sir電影」(ID:dushetv)原創,點擊閲讀往期精品