網紅作家,撕開打工人真相_風聞

最人物-最人物官方账号-记录最真实的人物,品味最温暖的人间05-11 13:19

作者 | GREYE

來源 | 最人物

首都北京,約有28.8萬名快遞員。

他們是物流業的末梢神經,承擔着物品抵達顧客前的最後環節。網購時代,每個人都與快遞員產生連接,卻從未注意過他們的世界。

43歲的胡安焉曾是28.8萬人中的一員。2019年前後,他在北京送了兩年快遞。在效率的催逼下,他的世界被縮小到5公里範圍內,像日復一日推石頭上山的西西弗斯,還要推得又快又好。

今年年初,快遞員胡安焉成了作家。他出版書籍《我在北京送快遞》,引發熱議。邊緣人第一次被公眾關注,人們驚歎於他敏鋭的洞察,也被他的故事吸引。

胡安焉不善言辭,這個特質讓他在生活中被頻頻絆倒。社會對他來説,是一套不適應的價值系統,他從未融入其中,卻不得不接受它的評判與篩選,結果則是一連串的失敗與失望。

這是一個普通人幸與不幸的故事。在黯淡無光的漫長歲月裏,他不服輸、不沉淪,寫作是他唯一的光,他靠此殺出一條血路。

01

我在北京送快遞

2019年11月25日,這是胡安焉當快遞員的最後一天。

手上要送的快遞只有寥寥幾件,早上裝好車後,他甚至跟同事聊了會兒天再出發。時間一下子變得寬裕,“就像窮光蛋一夜暴富”。

過去兩年間,他每天要派送一百多個快件,旺季時數量還要翻個兩三倍。“雙11”後的幾天裏,他在站點卸完貨後,“快件漫到我的腰部,並向門外淌出。”為了完成額度,他每日心急火燎,疲於奔命。

他負責的地盤位於北京通州,方圓約5公里,包括八個住宅小區、兩個商場、兩棟寫字樓和兩個創業園區。

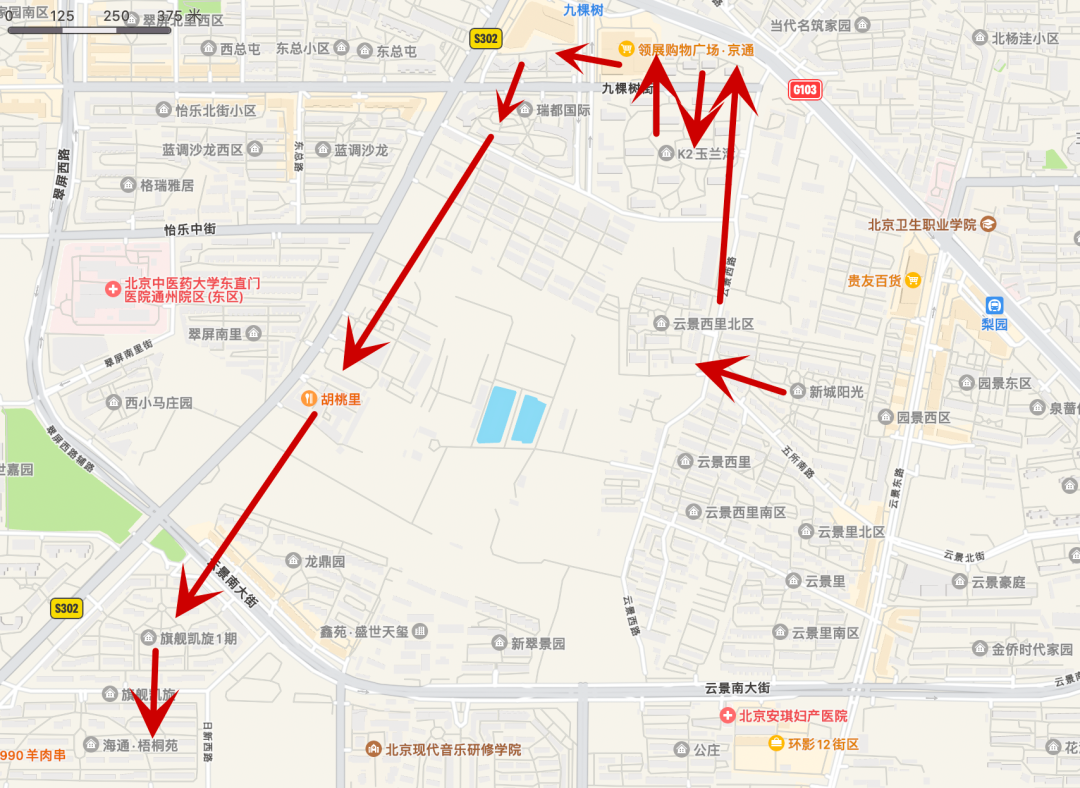

胡安焉的送快遞路線

以往,他早上8點開着三輪車從站點出發,按一個固定的路線派件,這是他摸索出來的最高效的路線,如果不按這個路線走,就完不成當天的工作。

時間的緊迫感總是如影隨形。到了早上9點,如果只送出20個快件,他就會焦慮,因為昨天同樣時間他已經送出25個;如果已經送出30個,他心裏就會寬慰。對效率的苛刻成了本能反應。

與工作量相匹配,他的平均工資是7000元,最多的一個月拿到了一萬出頭。

得到公司遣散的消息,他不意外,苗頭早就出現。

從年初開始,公司就將派件費下調,派一個件的收入從2元降到1.8元,後來又降到1.6元。由於業務被轉移到其他快遞公司,快件量也日漸減少。

既然時間充裕,他試着把路線反過來走。

他才發現,自己從未見過早上八九點鐘的某小區,這個小區他過去總在傍晚抵達,而他已經為這裏的居民送了一年多快遞。

結束工作後,他坐在自己負責派件的一個商場內,打量店鋪裏的售貨員,看送餐員跑來跑去,他猜測,他們大多數人都是麻木的,腦子裏什麼也沒想——和他一樣。

胡安焉在送快遞途中

下了班之後,他重新拿起書來讀,穆齊爾的《沒有個性的人》、喬伊斯的《尤利西斯》,都是大部頭。

工作變清閒之後,他變得更温和、更平實,對人更有耐心。而此前在工作量的重壓下,他很容易煩躁、滿腹牢騷,對人莫名生出怨恨。

胡安焉不擅長與客户溝通。主管要求他們送出快件後,要請客户幫忙打個五星好評,站點還做了統計表貼在牆上,好評數靠後的人在開會時要被揪出來檢討。

對着客户,他開不了這個口。

於是每天下了班,他就在手機裏編輯短信,請當天服務過的客户給他打個好評,每天要發二三十條短信。對他來説,文字表達要比面對面口頭表達容易得多。

站點裏堆放的快遞

矛盾也時有發生。

有一位客户公司搬遷了,卻忘記修改收貨地址,不知情的胡安焉把快件送到了他的舊地址。第二天,客户氣沖沖地打來電話,不提自己留錯地址的事,只理直氣壯地要求胡安焉取回快件,重新派送到他的新地址。

胡安焉氣炸了,但還是忍氣吞聲,自掏腰包付了8元轉寄費。

還有一位客户,態度親切,語調温柔。她有一件退貨需要快遞員上門取件,但她晚上7點才下班,而快遞平台不接受夜間取件的預約。

在電話裏,她向胡安焉提出建議:何不你晚上吃過飯,到我的小區裏散散步,順便把我的退貨取了。

但實際上,胡安焉的住處距離她的小區往返需要一小時,誰會這樣散步?他想回敬她:不如你吃過晚飯後,出門散步,順便找個快遞站把退貨寄了。但這句話終究沒有説出口。

同事在快遞車裏休息

胡安焉手機裏有個“報復備忘錄”,裏面記了兩個名字,都是讓他氣得牙癢癢的、蠻不講理的客户。離職後,他把備忘錄刪了,一個都沒報復。

曾有一位客户批評他説:“顧客就是上帝,難道你不懂嗎?”

胡安焉聽了一愣,隨即為自己辯解道:“可是上帝應該只有一個,我每天卻要伺候很多個啊。”

02

格格不入

1979年,胡安焉出生在廣州,但父母都不是廣州人。

爸爸是粵東汕尾人,媽媽出生在上海,他們下鄉時在海南省認識,結婚後搬到廣州海珠區新港西路。當時新港西路還是一片泥地,後來才鋪上瀝青。

胡安焉記得,小時候過年都是孤零零的,家裏沒有親戚可以串門,他也沒有同齡人可以一起玩耍。

爸爸的性格內向孤僻,沉默寡言,跟單位的同事不太往來,“從頭到尾,他跟社會都是脱節的。”

胡安焉的家就在中山大學南校區對面,小時候校園是他的遊樂園

在他看來,父母非常壓抑自己的情感,凡事都是退讓,對他的要求也很嚴格。

在那個道德主義流行的年代,父母總是怕他做錯事,告訴他這不好那不好,炒股是不好的,投機倒把做生意也是不好的,好像所有私人的價值追求都是負面的。

在這樣的家庭教育下,他成了不太會表達自己的人。

中專畢業後,他到夜校讀廣告設計,進了一家漫畫雜誌社做美編,工資1500元。

試用期過後轉正,當時的勞動合同內容他已記不清,只記得有一種強烈的被冒犯的感覺——合同違反了一堆勞動法,他沒有籤,但也沒有離職。

這些事情觸發了他的思考。

以前他覺得,社會肯定是對的,他無非就是怎麼打磨自己,讓自己能嵌入社會。但這份工作讓他發現,原來社會不像他以為的那麼正確。

朋友拍攝的胡安焉

對他產生更大沖擊的,是漫畫社裏的同事們。

同事們都有點藝術家氣質,他們聽搖滾樂、聽金屬朋克,身上有文身和耳釘,髮型也非常叛逆、有個性。胡安焉崇拜這羣朋友。

進漫畫社時,胡安焉已經24歲,做過六七份工作了。

由於性格內向、温馴,他的工作經歷都不太愉快,並且漸漸發現自己與社會格格不入,心裏有點惶恐。

但是在漫畫社裏,他的惶恐得到了安慰、緩和。他看到這樣一羣充滿理想主義的同齡人,他們拒絕把自己塞進社會模板裏,主動逃離主流價值,但他們照樣過得很積極、很開心。

沒多久,這羣朋友就辭去工作,到北京追求“流浪與創作”的生活。胡安焉也跟着去了。

為了節省房租,他們租住在燕郊,房租平攤到每個人頭上才一百多元。最窘迫的時候,他們買不起菜,於是用麪粉和水做成煎餅吃。他們花在畫畫和創作上的時間很少,多數時候在到處閒逛、聊天。

一天下午,他們在外面遊蕩,路過一個批發市場時,朋友冷不丁地對胡安焉説了一句:我覺得你更適合寫作。

朋友為什麼會説那句話,胡安焉沒有追問。但他一直記得這句話,後來成了他決定寫作的動機之一。

胡安焉和朋友們在北京

在北京的那段時間,胡安焉還讀了很多書,波德萊爾的詩、美國“垮掉的一代”艾倫·金斯堡的詩、凱魯亞克的小説……

雖然內容都忘得差不多了,但這種多元化的,甚至是有點邊緣的價值觀,給他造成了一種很深的刺激。

慢慢地,他不再覺得,人一定要遵循社會的主流價值去生活。

“前面的工作經歷,無論取掉其中哪一段,都不會對今天的我產生影響。但是假如沒有在北京的這段經歷,今天的我肯定會是一個和現在很不同的人——它塑造了最初的我,給了我一個起點。”

03

不斷地逃離

都説性格決定命運。胡安焉覺得,性格確實多次左右了他的人生選擇。

從青少年時代開始,他就意識到自己比同齡人更單純、更遲鈍。踏入社會後,這種不適應感越來越強烈。

看着身邊的同學蜕變為成人,他不明白他們是怎麼做到的,“我懷疑他們早在還是個學生時,身體裏就已經藏了一個成人。”而胡安焉的身體裏,還是一個學生。

胡安焉和朋友在越南河內,尋找生意機會

讀中專的時候,學校安排整個班級到酒店實習,實際上是做廉價勞工。

在宴會廳撤場的時候,他一次多碼了幾張椅子,身邊的同學就圍攏過來調侃他,説活是幹不完的,如果他幹活太賣力,領班就會以同樣的標準要求他們。他害怕得罪人,就不再在同學面前賣力幹活。

酒店的班次分兩種,普通班和兩頭班。所謂兩頭班,就是早上上四小時,晚上再上四小時,意味着要花費雙倍的通勤時間和費用,大家都不想上。

有位同事因家裏有事,用兩頭班換了胡安焉的普通班。下次應該要用普通班換回他的兩頭班,這樣才公平。

但胡安焉怕顯得自己斤斤計較,就跟同事説,不用換回來了。

沒想到同事得寸進尺,下次又來找他換班。另一位同事看不過去,幫胡安焉出了頭。

他漸漸地意識到,自己是一個不懂得拒絕,經常逆來順受的人,而大多數人都不會站在他人的角度考慮問題。如果他不想繼續吃虧,要不變得和別人一樣自私,要不就選擇和所有人保持距離——後一種通常容易得多。

後來,他做過十幾份零工,人際相處難免出現問題。每次他克服不了,第一反應就是逃離。

他幻想着,換一個環境,如果運氣好的話,就會遇到不同的人,他們會公平地、友善地對待他,自覺地把他應得的給他。然而這是一種妄想。

28歲那年,他不想打工了,向父母借了兩萬元,和朋友合夥開女裝店。

胡安焉的女裝店

店鋪開在廣西南寧一家商場裏的六樓。

樓層大約只有三個籃球場大小,卻擠了170個店面。朋友負責在廣州的服裝市場拿貨、發貨,他則負責在南寧看店。

每天十幾個小時地待在暗無天日的商場裏,他的社恐變得更嚴重了。有客人進店,他的反應不是振奮,而是厭煩和恐懼,更不會主動拉客和銷售。偶爾與人起爭執,他會止不住地發抖、打寒戰。

生意場上殘酷的競爭,讓這座擁擠狹隘的商場暗流湧動。店主們連跟顧客談價格,都是把數字敲在計算器上,唯恐被隔壁聽見。

大家抬頭不見低頭見,表面客客氣氣,背地裏卻互相中傷、搬弄是非。有個店主看不慣胡安焉的店鋪生意好,於是到處散播流言,説他賣的衣服都是假貨。有一次,胡安焉的合夥人來南寧,還跟另一個店主大打出手。

店裏從夏裝賣到冬裝

經營女裝店兩年後,胡安焉退出了。

離開那個充滿是非的環境後,他才意識到自己的精神受到了創傷。他變得畏光、怕人、疑神疑鬼。走在路上,他覺得街上的人都在看他、議論他,他朝路人回瞪過去,才發現對方根本沒有在看他。

積累了太多負面情緒無法釋放,他只想懲罰自己。

2009年8月,沒做太多準備,他就騎着爸爸平時買菜的自行車,從廣州騎到北京,騎了26天。

這輛車給他帶來了很多麻煩,它平均兩天要壞三次,後來三分之二的零件都換掉了。自行車的坐墊也不能調,只能在最低的高度,他騎的時候腿是屈着的,導致半月板撕裂,留下了後遺症。

吃飯在路邊的小吃店解決,晚上睡在幾十塊一晚的旅館裏。一路上,他摔過車,掉進山路邊挺深的排水溝裏;也騎上過高速,時速100多公里的汽車貼在身邊呼嘯而過。

他沒去任何名勝景點,沿途經過的都是小縣城和鄉鎮。他在陌生的城市裏東張西望,聽不同的方言,看不同的風俗,這給了他很大的精神滿足。

騎行結束後,他回到廣州,把自己困在家裏大量地閲讀。

這一年他30歲。也就是這時,他開始寫作。

04

生活的慣性

寫作與打工,在胡安焉的生活裏,是兩種無法相容的狀態。

“當我去工作的時候,我就無法寫作。工作極大地佔用我的時間,同時還透支我的情緒,令我在下班後只想放鬆和減壓,而無力思考其他……當我要寫作的時候,我就辭去工作,專心地在家寫。”

他也嘗試過靠寫作養活自己。但把小説投到各家雜誌社,總是石沉大海,偶爾發表一篇,也只有千字幾十的稿費。逐漸見底的存款,讓他放棄了這個想法。

33歲那年,他搬到大理找工作。

大理優美的自然環境以及好天氣治癒了他,那段日子他過得自由自在。他到一家商場做保安,新同事不知道他的底細、他的過去,他因此可以卸下心理負擔,隨性地生活,“就像把生活格式化了一遍。”

胡安焉在大理還擺過一陣子地攤,賣文具

許多人都追求安穩的生活,但安穩對胡安焉來説沒有太大吸引力。

同樣的工作、同樣的生活環境,會讓他變得越來越遲鈍,感知會退化,甚至會有窒息的感覺。他渴望新鮮感,渴望對生活一直保持敏鋭的感知力。

這種流浪的底氣也源於他的無慾無求。

父母在廣州有房,有退休金,不需要他養老。他自己物慾也很低,平時不抽煙不買名牌,剪頭髮去路邊5元的攤子,出行可以騎車就不坐車,日常開支很低。

出門在外,他租的都是小單間,一張牀一張桌子,帶個廁所就夠了。

他認為,很多人在一個地方紮根,是因為他們工作上的積累、人際關係的積累都在這裏,離開了就要從零開始。而他本身沒有任何積累,沒車沒房,自然也就沒有牽掛。

胡安焉在廣東順德租的單間

打工和寫作交替的生活模式,成了一種慣性。

多年裏,他每次打工存到一點錢,就辭職寫作;寫作寫不下去了,就又出門打工。

2017年,他到廣東順德一家物流園,從事夜間分揀工作。做這份工作,首先是因為不用面試,誰來了都能做。其次,每個月的工資有接近五千,比他之前的工作都要高一點。

所謂夜間分揀,就是把各地收來的貨物從貨車上卸下,按照目的地分揀、打包,再重新裝車。

他們晚上7點上班,早上7點下班,連續工作12個小時。被送到這裏分揀的,很多是大件的貨物,重的高達五六十斤。很多人吃不了這個苦,做不長久。胡安焉做了10個月,掉了快20斤體重。

這些工作的細節,後來被胡安焉寫進文章裏。

物流分揀傳送帶

到了2020年4月,他從快遞公司離職後沒多久,新冠疫情就爆發了。

疫情形勢嚴峻,快遞員不讓進小區,物流業也受到很大影響,他就沒有去找工作。當時他有一定的存款,就想待在家裏重啓寫作,寫小説。

寫小説前,他想寫點隨筆作為熱身。他回憶起那份夜間分揀的工作,就花了一個下午寫下來。

在這篇隨筆裏,他細緻地描寫了日夜顛倒的作息,對身體和精神造成的折磨:

“每次到了凌晨四五點,我都困得不行,只要讓我躺下,五秒內就可以睡着;即使不躺下,我也已經搖搖欲墜,經常眼前一黑就要失去知覺,可是隨即又驚醒過來。”

他隨文附上一張照片——那是他的手,拇指的骨頭由於長期從事重體力勞動,已有些變形,其他手指纏有膠布,手上佈滿了汗水和灰塵凝結而成的灰色斑點。

胡安焉的手

文章一發出來,立刻被大量轉發、閲讀。很多人在留言裏表達自己的驚訝,他們感到匪夷所思,原來社會上還有這樣的工作。

胡安焉這才發現,“這部分人的生活內容,大多數人是一無所知的。”

做體力勞動不要求學歷。他的同行裏極少有文字表達能力的,很多人小學都沒讀完,除了自己的名字外寫不了幾個字。在大眾層面,他們是不被留意到的羣體,也沒有能力去表達、去發聲。

一下子湧來的關注,讓胡安焉感覺像中獎了一樣。

隨後,稿約、文章發表的機會、出版的機會都紛至沓來,他的生活有了翻天覆地的變化。他覺得自己是幸運的。雖然還沒因此賺到很多錢,但反正他生活也很儉樸,他已經感到滿足。

現在,他和妻子搬到成都生活,日子過得安靜、平和。

胡安焉成都家裏的書桌

他們在成都三環租了一個60平米的房子,租金才1800,家裏有快1000本書,都堆在紙箱子裏。

成都物價很低,中午他買菜做飯,吃完就步行10分鐘到附近的圖書館,一整個下午都花在裏面,讀書、寫東西。晚上則看看書,看看電影。

但成都不是終點,他和妻子計劃以後搬到大理。生活總是在變換。

05

用寫作超越自己

剛開始寫作時,胡安焉對寫作的看法仍是功利的。

他心裏想,我30歲了,如果能在寫作中獲得一些成績,確立我不是一事無成的人,我就不會惶恐於這輩子是白過的。

如今想來,他覺得當年的自己太稚嫩了。

“今天我認為這完全就是放屁,根本就不成立。一個人,最重要的是他本質是什麼,而不是他創造了什麼,或者得到了什麼。當然創造什麼也很重要,但這還是建立在你本質是什麼的基礎上,它只是你本質的一種投射。”

過了不惑之年,胡安焉有了更穩固的價值觀,不會再被外界的評價影響。

但有些東西始終沒有變,比如他的誠實與自省。

《我在北京送快遞》出版後,收到很多好評,有讀者誇讚是“真誠而剋制的寫作”。胡安焉自己重看,覺得文字仍未達到自己的標準,不少部分有自我維護的成分在裏面。

這段時間,不少記者找過來要採訪,他沒有經驗。有記者問他存款多少,他也和盤托出。後來才意識到,這是他的隱私,不回答也可以。

在北京送快遞時,他在路邊撿到一隻刺蝟

他認為,一個人的生活與寫作是離得很近的。你如何感知世界,如何處理生活,都會體現在你的語言裏。

“對待生活不能做到真誠,他的生命感受必然是虛飾和雷同的。但寫作必須刺穿這層虛飾,把真實的自己袒露出來。這只是第一步,但也是必不可少的一步。”

通過寫作,他也不斷地回溯自己過去的經歷,試圖去理解,他人生中的各種際遇,到底以何種方式影響了他,讓他成為了今天的自己。

2008年,他在南寧經營女裝店的時候,曾經遇到一個“瘋女人”。

女人穿着奇怪的衣服,搭配一隻大得過分的包包。“她表情緊張,甚至有些害怕,腳步遲遲疑疑,但又竭力保持鎮靜。”胡安焉不認識她,只知道她精神有點問題。

那天,女人走進他的店內,挑選了一條短褲,她沒有走進試衣間,而是撩起短裙,直接套在自己的腿上。照了照鏡子後,她沒有脱下短褲,而是又套了第二條短褲在身上,接着是第三條。

胡安焉看着眼前的女人,以及她身上掛着的三條短褲,突然有點難過,“從她的臉上,我清清楚楚地看到了自己,她就是另一個我——驚慌,恐懼,孤獨,委屈。”

多年後,他把這個“瘋女人”寫進自己的小説。

這個萍水相逢的人,為何會給他留下如此深刻的印記,他沒有答案,這畢竟不是一道數學題。這種模模糊糊的感覺,他只能通過小説去表達。

年輕時,他初讀塞林格的《麥田上的守望者》,從中獲得了很多感動。他希望讀者讀了他的小説,也能體會到這種隱晦的、用言語説不出的滋味及感受。

胡安焉的書《我在北京送快遞》

在小説的創作上,胡安焉野心不小。

能有一本拿出來不臉紅的,複雜性和豐富性都達到一定水平的代表作,是他當下的創作目標。但他明白,如果沒有時間上的積澱,以及不斷的自我進步,這是不可能實現的。

“就像卡夫卡説的,唯一的美德是耐心。在寫作上唯一需要的就是耐心。”

現在,胡安焉沒有固定的經濟來源,靠偶爾到賬的稿費度日。以後是否會拮据到需要去打工,甚至是做回快遞員,重新過上那種西西弗斯推石頭上山的日子,他自己也不確定。

這個問題他也問過自己,如果西西弗斯沒有石頭,會怎樣?

如果説推石頭上山,是一種機械的、徒勞的盲目;但沒有石頭,似乎又會失去目標感,陷入虛無之中。他以前的生活,好像只在這兩種狀態中搖擺。

如今,他不再認為人生只有這兩種可能。

生活應該有更高的意義。“你可以把一生都投入到對這兩種狀態的克服之中,最後超越它。”