【連載】拉達克往事19·撿漏因緣(上)_風聞

随水-随水文存官方账号-05-21 16:18

在新冠疫情之前的很長一段時間裏,我都常年在外面旅行。現在回想起來,無論國際環境還是個人狀態,當時都可稱得上“黃金年代”。“一場説走就走的旅行”對許多要供房供車的上班族來説無疑是奢望,對那幾年的我來説卻是家常便飯,平均每年要往返三四次印度,比我回家看父母的頻率還高。作為一個沒有正當職業的人,自然需要通過一些副業來創收,大部分時候我都是“以旅行養旅行”,通過旅行來掙錢。

除了帶團之外,我平常也會幹一些“投機倒把”的小生意,即傳説中的“旅行代購”。我2011年從拉薩去尼泊爾的時候就發現,當地許多極具異域風情的手工藝品價格都十分低廉,如果拿回到上海諸如田子坊之類的小資集散地,輕輕鬆鬆就能賣三到五倍的價格——那時候出國的人相對少,存在高度的信息不對稱,跨境代購十分有利可圖。但是吧,我這人天生是個商業白痴,臉皮薄不擅推銷,也不懂討價還價,無論是“買”還是“賣”都不在行——就算我能夠低價從國外搞來一批貨,也不知道要賣給誰去。那些有銷售渠道的人,在當時確實掙了不少錢,比如2012年有個跟我一起去印度的姑娘,她自己體重大概也就40多公斤,硬生生拖了40公斤行李回來,大部分都是幫人代購的。

在搞了一段時間攝影旅遊之後,我手上積累了一批有錢有閒又能夠信任我的客户,於是我終於還是開始不可免俗地有一搭沒一搭幹起了代購。但我跟那些常見的海外代購不太一樣,人家可能講究薄利多銷,但我只願意做單品價值高、利潤高的東西,不想讓這份兼職佔用我太多的精力——一開始倒騰過唐卡、老佛珠、藏飾之類,後來還做過幾千上萬一條的手工織繡高端帕什米納羊絨圍巾,甚至是一些古玩。大家應該都知道,這類東西假多真少,水深得很,一不小心就會翻船。我起初也不敢碰,直到2015年去大吉嶺的時候,同行有位朋友對玉石、藏飾小有研究,我跟着她轉了幾家大吉嶺的古玩工藝品店,聽着她的講解才算是稍微入了門。

鑑定玉石、古玩、工藝品之類,除了一些迅速識別“特徵”的專業知識之外,最關鍵素質便是“眼力”——只有看過、接觸過足夠多的真東西、好東西,當你看到假貨、次貨的時候才會立馬發現不對勁的地方。比方説看過了技法高超、得過大獎的唐卡,再看那種粗製濫造的唐卡自然就看不上眼了;見過了真正的瓷器質感的紅珊瑚,便不會再被染色的海竹海柳所矇蔽;看多了天然氧化的老蜜蠟,就能夠識別出烤色蜜蠟……當然這也不是絕對的,只要有所謂“特徵”,就有辦法去模仿,無非是模仿難度和成本的高低;在造假這個行業,只要技術高、工夫深、肯下本錢,總有辦法做出以假亂真的“古玩”來——畢竟連紙幣都能偽造,不是嗎?在寶石界,有些高超的造假手段除了用專業儀器進行光譜鑑定之外根本無法以肉眼辨別出真偽,因此哪怕是一些專門從事鑑定的老師傅也有看走眼的時候。

但看得多了,終究有好處。我最早接觸藏傳佛教飾品、藝術品的時候完全是個小白,人家説好東西我不知道好在哪兒,説假貨也不知道假在哪兒;後來日積月累逛了大量的寺廟、古玩店、博物館,終究培養出來了一些“眼力”,同時也瞭解了各種造假的手段,至少不再容易被那些“一眼假”的劣質品所迷惑,挑選的時候稍微有了幾分底氣。

然而我深知自己只是個半路出家的業餘人士,我對自己的眼光並沒有十足把握,因此在代購的時候通常不會冒險囤貨,都是先找好下家談好價錢,才會去把東西買下來。我當然買到過假貨、次貨,不過我在買的時候就事先評估過風險,簡言之——“就算是假的,這點損失我也能承受”。就好像玩理財必須要有能夠承擔虧損的心理素質;倒賣寶石古玩工藝品這類東西,也得要有交學費買教訓的覺悟。所幸在更多的時候,我還是能買到不少物超所值的玩意兒,所以才能靠幹這些投機倒把的生意賺些小錢。

話説2017年,我在列城的古玩店裏撿了個漏。

我知道很多老江湖都不相信“撿漏”——我也不相信。尤其是如今的國內市場,能不上當受騙就很好了,絕對不可能還存在“撿漏”這種事情。但我可以用我的親身經歷告訴大家,在喜馬拉雅另一邊的印度,是有可能“撿漏”的——尼泊爾就別想了,中國商人已經把那邊篩了好幾遍了,尼泊爾人也早就學精了;印度藏區的古董、手工藝品,雖然早已被美國人、日本人篩過一遍,但他們畢竟沒有像中國商人那麼窮兇極惡,而且對工藝品的偏好也跟中國人不一樣,留下了一些漏網之魚。

“撿漏”有一個悖論在於——首先,不相信“撿漏”的人,才有可能撿到漏。假如你老覺得世界上有“撿漏”這種天上掉餡餅的好事兒,那你肯定撿不到漏,因為有很多古玩陷阱都是針對這類“撿漏心理”設置的。比如説有些人覺得從當地人身上直接扒下來的東西肯定都是真的,於是就會有些藏人故意戴着假的蜜蠟松石老佛珠在你面前招搖;當你流露出收購意願的時候他們還會欲擒故縱,編些“爺爺遺物”、“急着還賭債”之類的故事,騙你當冤大頭……只有始終保持充分的質疑,才有可能真的讓你碰到“漏”。

其次需要明確:“撿漏”的本質在於雙方的信息不對稱,這種信息包括觀念。印度人有個特點,就是普遍不把古董當古董。在他們眼裏,三五十年甚至百八十年的東西,都是新東西——你去印度旅遊就會發現他們那兒一百年左右的老物件滿大街都是,根本不稀奇;他們覺得能夠上溯幾百年的才算是真正的老物件……然而這些物件往往又會老到連他們自己也説不清楚歷史源流,即便是博物館裏的不少東西,年代介紹也會寫錯。

這種情況就導致了兩個現象——首先,印度人對年代溢價的估值往往會比較低,新東西老東西即便不説賣一個價,至少差價遠不像國內那麼誇張;其次,有些商人由於專業知識的缺乏,並不清楚自己店裏某些老物件的真實價值,那些東西可能他收來的價格本身就很低,於是也會以很低的價格賣出。

再者,中印在文化信息方面也存在不對稱的地方。比方説國內藏區十分追捧蜜蠟,把蜜蠟列為藏傳佛教七寶之一;但印度藏區貌似不怎麼待見蜜蠟,他們覺得蜜蠟就是一種琥珀(事實上也確實如此),完全沒人炒作這玩意兒。因此我在印度大吉嶺曾經以兩百多人民幣的價格,撿漏到過重達12克的“半老”蜜蠟——所謂“半老”是指蜜蠟已經有了明顯的氧化包漿,但還遠遠沒有出現風化橘皮。那印度店老闆是把蜜蠟當做琥珀在賣,這種老蜜蠟擱國內的話,1克可能就要兩百多。

印度藏區高品質的蜜蠟很少見,這樣一串所謂的老蜜蠟中,只有左下角那塊紅皮的比較有價值,但老闆不肯拆賣

上述老蜜蠟只是我舉的一個例子,接下去才要開始説“撿漏”的故事。

2017年6月到了列城之後,我特地去當地的古玩、手工藝品店逛了逛。之前2015年來的時候,我曾在列城商業街臨街的舊貨商店瞄過幾眼——克什米爾商人的店裏倒是有幾件看得上的東西,但明顯價格虛高,擺明了專宰遊客。碰到這種開價就讓人感到缺乏誠意的商家,我通常不會跟他們有進一步的接觸。

我又去了家拉達克人開的舊貨店看了看,不得不説那家店實在是有些寒酸,店裏賣的是真正意義上的“舊貨”,都是諸如馬鈴鐺、銅水壺之類的鍋碗瓢盆;除此之外便是一些尼泊爾批發來的地攤旅遊紀念品、“一眼假”的珠寶首飾,沒啥上檔次的東西。

但那拉達克老闆卻是個實誠人,他見我看不上他店裏的東西,於是把我介紹到了另一家古玩工藝品店——這家店不是臨街店鋪,且需要通過一扇很小的門上到二樓,我自己瞎逛的話大概率會找不到……萬萬沒想到這家大隱隱於市的古玩店,給我打開了一扇新世界的大門。

毫不誇張地講,那家古玩店簡直就像一座私人博物館,其藏品的豐富程度幾乎可以秒殺掉除了黑米寺博物館之外所有的拉達克地區大小博物館。從那小門上到二樓之後簡直別有洞天,進門是個一百多平的店面,店面分成了六個區域,左邊主要是老藏飾、佛像、古玩、玉器、各種法器——包括人骨法器;右邊是一些比較新的首飾、寶石、真真假假的舊瓷器;除此之外,另有各種鍋碗瓢盆、傢俱擺件、唐卡、念珠、金剛神舞的面具、法冠法袍、唐卡、拉達克傳統頭飾佩拉克、羊絨圍巾等等……可謂琳琅滿目。除了二樓這些東西之外,三樓還有一個大倉庫,一般不對外人開放,裏面主要是些冷門物件、大型物件,以及需要修復的物件。我後來沒事兒就會跑去店裏學習研究,一坐就是大半天,跟老闆全家都成了好朋友。關係好到啥程度呢?我結婚的時候,他們代表“男方親屬”來做伴郎。

當然,之所以能跟老闆成為好朋友,主要原因是我在那裏買了很多東西,多到把信用卡都刷爆。而2017年我之所以會6月離開、7月又回拉達克,正是為了回國回籠一下資金。

據店老闆自己説,他們這家古玩店是列城當地第一家舊貨店,開了有四十多年,因此才積累到了如今的規模。這家店的創始人叫才旦,年紀大約六十歲上下,模樣十分老當益壯,長得很像個康巴藏族;他平時寡言少語深藏不露,身上有股老謀深算不怒自威的氣質,往那兒一坐就讓人覺得不敢輕舉妄動。從別人那裏聽説,才旦並非列城當地人,乃是從羌塘牧區遷居而來,一開始定居在昌拉山口下的薩底村(Sakti),發跡之後在列城和德里置了業,平時住在列城,冬季會去德里;還給兩個兒子都娶了做空姐的列城美女。

在拉達克人的觀念裏,“羌巴”(Chang-pa,對羌塘牧民的蔑稱)是非常讓人瞧不起的族羣——他們貧窮、骯髒,連自己的土地都沒有,彷彿未開化的蠻族;而“列巴”(Leh-pa,指列城人)則非常自傲,有種類似我們中國一線城市原住民那樣的優越感。“羌巴”娶“列巴”這種事情在從前是不可想象的,更不用説對方還是空姐,簡直就好像鄉巴佬娶皇帝的女兒;才旦顯然做到了逆天改命,用金錢填平了階級的鴻溝,讓不可能成為了可能。

才旦的發跡其實剛好見證了拉達克開放與發展的歷史,拉達克的開放始於1975年,才旦是開放後第一批“下海”的人,他的成功絕不僅僅是運氣,也需要超前的意識和膽魄。他在1980年代剛開始收舊貨的時候,舊貨還是白菜價,很多東西都是論斤按兩買來的。他當年走南闖北的時候深入過跨喜馬拉雅的許多偏遠地區,1990年代甚至曾從尼泊爾陸路去過拉薩朝聖,古玩店收銀櫃台玻璃下壓着一張他在拉薩大昭寺前拍的彩色照片——彼時的才旦,還是個年輕的小夥子。

如今才旦已經不怎麼打理古玩店的生意,但這並不是説他退居二線了,而是因為他有了更賺錢的生意——搞邊防基建。他在努布拉山谷那邊承包了修建邊境公路的工程,基建工程這玩意兒有多掙錢大家都懂的,古玩店的生意瞬間顯得無足輕重,現在主要交給他的大兒子仁青打理。

前面説到才旦的兩個兒子都娶了列城的空姐,大兒子叫仁青,小兒子叫扎西,他們這一家人我最先認識的其實是仁青。仁青平時基本上一直在古玩店裏,扎西有時候會去,才旦則很少會在那裏露面——我第一次見到才旦純粹是因為仁青想要把我這個“大主顧”介紹給他爹認識。仁青和扎西兄弟倆無論性格還是長相都完全不同,仁青稱得上忠厚老實,扎西則要機靈精明得多,但總的來説他們兄弟倆的城府都遠比不上老爸。我個人感覺吧,仁青簡直忠厚到完全不適合經商,給他管這個古玩店,恐怕是因為老爸跟弟弟忙於基建工程的生意。在才旦心目中,顯然小兒子扎西才是自己理想的接班人,所以平時一直帶着扎西參與工程方面的生意;至於大兒子仁青,只要把古玩店這攤生意管好就行了。

客觀來講,仁青的店裏其實也是**“新多舊少、假多真少”**,畢竟他們主要的客户都是些購買力有限的普通遊客,價格適中的“旅遊紀念品”更受青睞。但是吧,一方面,他這裏至少是找得到一點老東西、真東西的,甚至是外面非常罕見的某些東西;另一方面,仁青在我面前十分坦白——不管他真的是把我當朋友,還只是因為想做我的回頭生意——店裏東西的真假新舊他都會如實告訴我,更不會坐地起價。我發現,有時候他自己也搞不清楚某件東西的確切年代與確切價值,經常要打電話請示他爹;碰到一些上面有漢字的東西,甚至會拿來問我……

大家看,這就是所謂的“信息不對稱”——正是由於這種賣方掌握信息不足的情況,才讓我有了撿漏的機會。

2017年6月我第一次來到仁青的古玩店時,只能用“目不暇接”來形容,幾乎完全迷失了。這樣説吧,在那之前,我經常會在大吉嶺的一家手工藝品店流連忘返,買過不少東西;自打去過仁青的店之後再跑去大吉嶺那家店,我感覺裏面根本找不到值得買的東西,掃視一圈便搖搖頭走了出來。與我相熟、對我一貫熱情的店老闆看到我失望的樣子都愣住了,不知道自己做錯了什麼。

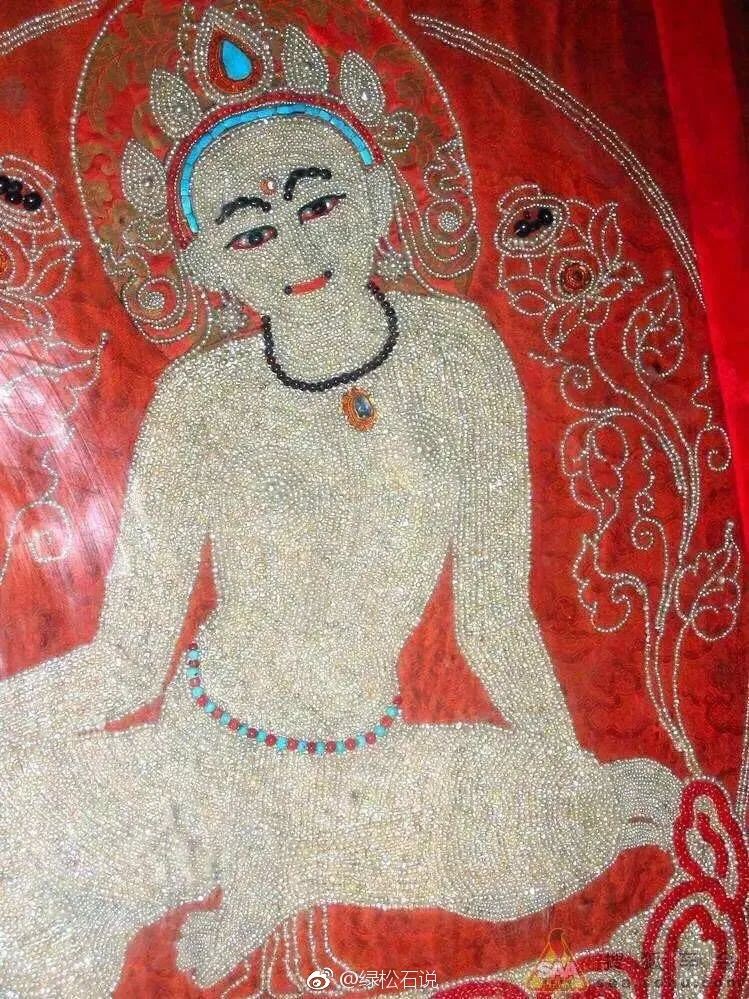

當時仁青古玩店的角落裏有幾幅寶珠唐卡引起了我的注意。寶珠唐卡這個東西,從來都只有耳聞,而未曾眼見,更別説在市場上流通了。我所知的唯一一幅寶珠唐卡,是西藏山南昌珠寺的鎮寺之寶——觀音寶珠唐卡。那副唐卡據説有八百多年曆史,使用了29026粒珍珠、1顆鑽石、2顆紅寶石、1顆藍寶石、185塊綠松石、1997顆紅珊瑚、15.5克黃金拼綴而成。

昌珠寺的珍珠觀音(圖片來源:見水印)

由於原材料的缺乏、工藝相對複雜,寶珠唐卡從來都沒有成為過主流,跟刺繡唐卡一樣,存世量都非常稀少。刺繡唐卡至少還能在網上找到圖片,而寶珠唐卡除了昌珠寺的珍珠觀音之外,就連網上的圖片都找不到。所以當我在仁青的店裏看到寶珠唐卡時,可謂毫無心理準備,這屬於“傳説級別”的物品啊!而且吧,他店裏還不止一幅,陳列出來的就有五幅。這數量一多,難免讓我心生疑慮——該不會這裏有人專門製作寶珠唐卡吧?既然存量那麼多,想必不會太值錢吧?

不過吧,只要仔細看就會發現,這五幅寶珠唐卡的形制、年代、內容都各不相同,分別是蓮花生大士、無量壽佛、一大一小兩幅瑪哈嘎拉大黑天(Mahākāla),以及一幅很少見的龍。蓮花生大士和無量壽佛的工藝最為複雜,在整幅唐卡上綴滿了珊瑚、綠松石、青金石、珍珠等寶石,其密密麻麻的表面足以讓密集恐懼症患者望而卻步。

五幅唐卡中的四幅都讓我有些心癢,唯獨無量壽佛那幅沒看上,一來它尺寸偏小不夠大氣;二來寶珠縫綴得太密缺少留白,給人一種透不過氣的感覺;三來它的佛像開臉開得有些歪瓜裂棗——這是寶珠唐卡普遍存在的問題,珠綴線條的粗細受到限制,無法進行非常精細的勾勒,即便是昌珠寺的無價之寶珍珠觀音,五官線條看起來也有些奇怪。蓮花生大士那幅亦存在類似的問題,好在幅面較大,線條方面處理得相對比較好。兩幅大黑天和那幅龍僅僅是用珊瑚等寶石勾勒線條,並未填綴得滿滿當當,這種疏密有致的畫面反而看起來更為賞心悦目。

龍題材的寶珠唐卡,很可能跟竹巴噶舉傳承有關,因為竹巴噶舉的標誌即為龍

蓮師與瑪哈嘎拉的寶珠唐卡

我問仁青這些唐卡是什麼年代的,他支支吾吾説不上來,都是過去這麼多年來他爸收來的。最早收來的是那幅蓮花生,光是在店裏就已經放了近四十年,而他自己也才三十多歲。

我首先就定下了那幅龍。嚴格來講,這種題材不能算是真正意義的唐卡,我也從來沒有見過單純以龍作為題材的唐卡。據我個人猜測,那條龍很可能跟竹巴嘎舉派有關,藏語中“竹”(druk)即為龍,“竹巴”意為“龍的傳人”。不管那幅唐卡事實上跟竹巴噶舉有沒有關係,龍這種題材顯然都更容易受到廣大世俗人士的喜愛,有利於流通。拉達克的網絡通了之後,我立刻就給那幅龍找好了下家——黃綢面上珊瑚和白銀拼綴的紅龍,其形制獨一無二,無論是材料還是工藝價值都相當高,題材又這麼符合中國人民的審美,出手相當容易。

讓我有點糾結的是,要不要把蓮花生和瑪哈嘎拉的唐卡請回來。

蓮花生那幅的工藝水平是最高的,我個人認為甚至超越了昌珠寺的珍珠觀音,上面的寶珠極細極密,同時兼顧了線條的勾勒,難以想象當初是怎麼製作出來的;一大一小兩幅瑪哈嘎拉都很不錯,各種材質搭配的立體感十足,下襬綴有紅珊瑚流蘇,看起來十分別致。我糾結的主要是兩方面,首先,蓮花生和瑪哈嘎拉護法神這種典型的藏傳佛教題材唐卡不容易出手,不像佛陀、觀音那麼受歡迎,一般只有藏傳佛教信徒或者愛好者才會把這種唐卡請回家,我要是買下來的話大概率會砸在手上;其次,好東西當然價錢不便宜,請這幾幅唐卡得要挺大一筆錢。我天天去他店裏軟磨硬泡討價還價外加做思想鬥爭,最後終於還是咬牙刷爆了信用卡的臨時提額,把蓮花生和瑪哈嘎拉都請了回來。

瑪哈嘎拉麪部細節

蓮師面部細節

紅珊瑚珠子穿成的流蘇

仁青説他從來沒想到過蓮花生那幅會被請走,從他記事起這幅唐卡就一直在他爸爸的店裏掛着,是店裏最昂貴的工藝品之一。當然,作為一個商人,他並不會對其傾注感情,該賣的時候還是會賣掉。

做完那筆生意的當天,仁青請我和J去列城最好的五星級酒店吃了頓午飯,送了我幾條帕什米納羊絨圍巾——就這樣我升級成為了他的VVIP客户,看來他確實從我這裏賺了不老少錢。但是換一個角度想,他們這種做生意的方式,其實很難評估真正的盈收。就拿蓮花生唐卡來講,父子兩代人持有了整整四十年啊!我不知道才旦當年收來多少錢,但肯定會佔用一筆資金。假如他們持有的是其他某些資產,這四十年裏的增值率未必低於這幅唐卡。我看他們店裏有很多高價值單品都跟這幅唐卡一樣,好多年也不見得能賣掉;易於流通和盈利的永遠都是一些便宜的小單品。但這也正是古玩行業的特色——三年不開張,開張吃三年。

從那時起,我就跟仁青成了好朋友。能成為朋友並不完全是因為我買了他很多東西,最主要在於他的性格不像某些商人那樣喜歡事事算計,不玩那些虛頭巴腦的伎倆,對我也相當坦誠,我後來幫他介紹了不少生意。

最早在他店裏見到的那五幅寶珠唐卡,除了無量壽佛之外的另四幅都被我收了——這四幅唐卡中,龍和小的那幅瑪哈嘎拉已被結緣;蓮花生和大的瑪哈嘎拉準備當傳家寶,在我手上再持有個四十年。仁青見這玩意兒居然能賣得掉,花了很大功夫從別的地方又給我找了兩幅來,其中有一幅是很少見的手持橫棒的寶帳瑪哈嘎拉(Panjara Mahakala)。然而由於今時不同往日,這次他自己收來的價格比從前高很多,給我的開價也比之前那幅瑪哈嘎拉高了一倍,於是我就有點糾結……沒想到就在我糾結的檔口,那次跟我同去拉達克的土豪朋友眼睛眨都不眨地把他家所有三幅寶珠唐卡(包括我之前挑剩下的那幅無量壽佛)一起打包請走了……仁青店裏多年積累下來的寶珠唐卡就這樣被一掃而空,估計中國人民排山倒海般的購買力給仁青留下了極為深刻的印象。

仁青後來又收購到了一幅寶帳瑪哈嘎拉,要價偏高,被我的土豪朋友請走了

寶帳瑪哈嘎拉的形象相對比較少見

帶回上海後拿到朋友的唐卡工作室鑑定,人家也從沒見過寶珠唐卡

這兩幅藏傳佛教特色鮮明的唐卡後來我就自留了

肯定有人要問——這些東西能過得了海關嗎?

這些年來,我從國外帶過不少大大小小奇奇怪怪的東西,每次進中國海關的時候都會過X光機,暫時還沒有遇到過問題。嚴格來説,我買的這些並不屬於文物,只是工藝品;考慮到海關可能會查驗,我都準備好了收銀單據明細。我感覺國內海關嚴查打擊的主要是那些明顯超出自用數量的藥妝、電子產品、奢侈品,我帶回來的這些東西估計在他們的X光機上看起來就是些旅遊紀念品。順便説一句,在拉達克是買不到老唐卡的,據説為了防止文物流失,寺廟裏的老唐卡老佛像全都在當地政府那邊有備案登記。

難道買到幾張寶珠唐卡就是我“撿漏”的故事?不不不,在唐卡的交易中,雙方基本上是信息對稱的,“撿漏”的前提是信息不對稱——接下去才剛要説到“撿漏”。

仁青那天在店裏跟我錢貨兩清了之後大概是鬆了一口氣,從櫃枱裏拿了一塊其貌不揚的“方磚”出來,讓我幫他看看上面寫的是什麼字。

這塊“方磚”一直都在櫃枱裏,然而由於上面倒扣了一塊小銀錠,再加上樣貌醜陋,我一直都沒正眼瞧過——直到仁青拿給我,我才第一次正眼瞧了瞧——這一瞧就瞧出名堂來了。

這塊方磚居然是一塊五十兩的大銀錠,由於其形狀大小都跟我們想象中的“元寶”很不一樣,因此我之前根本就沒往銀錠上去想。這塊大銀錠表面的戳記略有磨損,但依然能夠辨別出如下字樣——“廣豊縣/嘉慶十三年四月/伍拾両/匠盧眾”。

老實説,這塊銀錠的品相其實欠佳,戳記磨損嚴重

嘉慶十三年即公元1808年,距今實打實的兩百多年啊!這塊銀錠被鑄造出來的時候,拉達克甚至還都是個獨立王國呢!廣豐縣在江西,現在是江西省上饒市的廣豐區——那麼問題來了,清朝嘉慶年間江西鑄造的銀錠怎麼會跑去拉達克的呢?

漢地的東西會流入拉達克其實並不奇怪,雖然漢地跟拉達克沒有直接的來往,但從古至今都有許多漢地的東西源源不斷流入藏地,藏人在跟拉達克進行文化商貿交流的時候,會把漢地的什物如縷不絕地帶入拉達克。在拉達克經常能見到一些漢地曾經流行過、但如今已經很少見的東西——譬如搪瓷的鍋碗瓢盆、金屬外殼的老式熱水瓶、鴛鴦繡花枕頭、大白兔奶糖……仁青店裏甚至還有幾盞打着成化、康熙、乾隆年間官窯標記的瓷碗,我對瓷器一竅不通,但這些瓷器不管是真是假,肯定都是從漢地流入的。

拉達克家庭裏大量使用這種中國的老式熱水瓶

來自上海的大白兔奶糖能想到自己有一天會跟包裝紙上寫有烏爾都語的糖放在一起嘛

我甚至在拉達克的藏族家庭見到這樣的鴛鴦枕套,感覺是我爸媽結婚時的款式

真假不詳的康熙官窯瓷器

一眼假的成化瓷,做工太粗糙了

真假不詳的乾隆官窯瓷器

康熙官窯瓷器的側面

我們可以想象這樣一個場景——1950年代以來,那些藏人背井離鄉來到印度,他們帶不走自己的地產田產,自然要把能攜帶的金銀細軟都帶上。據我個人推測,這塊銀錠大概率是那個時候由藏人作為“貴重家財”從藏地流入拉達克的,到了拉達克之後變賣給了才旦,因此才會出現在這裏。至於再往前的流通曆史,那可就毫無頭緒了,不知道前任的主人究竟是來自衞藏、安多還是康巴,也不知道這塊銀錠是如何流入藏地的……

雖然我之前從未接觸過古錢幣、銀錠,但我知道一個基本道理——帶字兒的古玩,只要是真品,那就一定值錢!青銅器、瓷器等等概莫能外。假如這是一塊什麼戳記都沒有的銀錠,不管它多老,也只能按照銀子的克價來賣;但既然有戳記,那就是有史可考的,身價立馬不一樣。

我當即給這塊銀錠拍照、稱重,通過在網上查閲資料,瞭解到這是一塊“江西方寶”,相關介紹是這樣寫的——“清代江西各府州縣上解户部的税課銀錠,形制與其他省份迥異,採用獨特的方形,俗稱‘方寶’,深受藏家喜愛。存世方寶一般光緒、宣統年間鑄造的較多,而帶有乾隆晚期至嘉慶、道光、咸豐、同治等年號的實物,均有發現,但數量十分稀少。”

所以這塊銀錠是實打實的官銀,過去江西地方專門用來上繳中央財政的。這種“江西方寶”的流通目前僅見於各類拍賣會,成交價基本上在20到40萬,最高的曾經拍出過79萬!

乖乖!那塊賣到79萬的還只是光緒年間的,這塊罕見的嘉慶“方寶”豈不至少也能賣個七八十萬?——我當時心裏這樣想當然地認為,滿腦子是自己即將一夜暴富的幻想。

仁青並不知道這塊銀錠的來歷和價值,他賣給我是按照老銀器的價格算的——克價大約20塊人民幣。銀錠重1883克(清代一兩大約在37克左右,沒有絕對標準值),算下來才不到4萬人民幣,收回去送去拍賣行應該能賣個六七十萬,穩賺不賠!心情激動的我,當時甚至都沒有跟他還價。我估計這塊銀錠當年才旦完全就是按照普通白銀的價格收來的,以20塊一克的老銀器價格賣給我,本身已有數倍的利潤,所以這筆買賣是雙贏。

尷尬的是,我當時已經彈盡糧絕了,得先把這次買到的東西帶回國週轉一下資金。

按照原計劃,我6月12號也必須回國。因為13號凌晨到上海後,14號我在安徽、湖北有個為期一週的拍攝項目。我回國之後立馬訂好了7月1號飛印度的機票,夏天是往返印度的淡季,機票很便宜。6月21號到7月1號之間這段時間正好進行休整、回籠資金,為回到拉達克收銀錠做好準備。

説來也巧,2017年印度剛剛開放電子旅遊簽證,從入境之日起60天內有效,可以入境兩次;而之前的貼紙旅遊簽證都是單次入境,有效期從簽發之日算起。正是得益於當時新的政策,我才能在這麼短的時間內不需要重新辦簽證就能重返印度。

我回到上海後心想,反正下次過去也沒啥行李要帶,不如帶些東西給帕爾,報答人家請我們吃飯。於是我就在微信上問她:你有啥想吃的東西不?我幫你從中國帶過去唄……

我這個人吧,習慣上能用文字交流就堅決不用語音,因為無論是語言組織能力還是邏輯性,我用文字表達都要遠勝於口頭。沒想到我剛把消息發過去,帕爾直接就猝不及防地打了個語音回來——她的習慣跟我是反的,能用語音就堅決不用文字;而且她打過來之前一點提示都沒有,也不問我現在是不是方便。

老實説,看到她打語音過來我一下子就慌了神——我當時還從來沒有跟人用英語在電話上聊過天——大家注意,是“聊天”。用英語解決旅途中吃喝拉撒等需求、用英語跟外國人面對面聊天、用英語跟外國人在電話上聊天——這些場景對英語應用水平的要求是逐級遞增的。面對面的時候碰到説不清楚的情況可以比劃,還可以觀察到對方的反應,然而聊電話多多少少有些像學生時代的英語聽力測試錄音,有種兩眼一抹黑的感覺。

我忐忑不安地接起語音,開門見山地告訴她:這是我第一次跟人用英語聊電話。潛台詞正是:如果我英語説得不好,還請見諒。

結果那趟通話比我想的要順利,我發現我的英語應用水平比我自己以為的要好得多,基本上不存在溝通的障礙。那幾天裏她主動打了兩三次語音給我,第二次開始就完全不緊張了——其實講外語就是這麼一回事兒,只要你敢開口,就成功了一大半。我發覺好多中國人的英語讀寫完全沒問題,但總是不敢開口,怕自己説得不好;與之形成鮮明對比的是,很多印度人説起英語來不但口音重,語法也是顛三倒四的,然而他們卻很敢説,沒有任何心理負擔,自然越説越好。

帕爾告訴我,可以給她帶一些關於西藏的書、魚片幹、方便麪,以及三合一速溶咖啡。

我沒想到印度居然會買不到三合一速溶咖啡。

中國人民應該都會非常熟悉那句1990年代風靡一時的廣告語——“雀巢咖啡,味道好極了!”因此在我的印象裏,速溶咖啡屬於很古老的東西,就算印度落後中國二十年,那也該有才對。

後來我仔細留意了一下,在列城以及印度其他大多數地方,居然真的買不到三合一速溶咖啡。

雀巢公司的產品在印度其實隨處可見,但通常都是早餐麥片、巧克力、嬰幼兒奶粉米粉、速食麪等,並不以速溶咖啡聞名。就連印度雀巢公司的官網上,主打產品裏也只有瓶裝咖啡粉佔了一角,全無三合一速溶咖啡的地位。在中國一提起雀巢,大家首先想到的絕對是速溶咖啡;在印度提起雀巢,人們首先想到的可能是奶粉或者泡麪。

印度雀巢公司的咖啡飲料等產品並不是主打

三合一速溶咖啡之所以在印度沒市場,主要因為印度人更習慣喝奶茶。在我去過的所有地方中,印度奶製品的品質我只能用一句“高山仰止”來歎服,或許因為印度的牛大都是散養放養的,且被人當作神一般好吃好喝供着(就算是“流浪牛”也是有人喂的)。印度有些牛奶公司甚至都沒有自己的奶牛養殖場,會直接去農村裏收奶,然後再消毒加工出售,其奶味之香醇是任何高科技工業化養殖所無法比擬的。印度有一種土法制作的冰淇淋叫做Kulfi,簡單地將純鮮奶加入糖和碎堅果進行濃縮熬製,三碗奶熬成一碗奶再凍起來,可以秒殺一切所謂的意大利Gelato。我從前嗜冰淇淋如命,在印度呆久了之後再回國,從此視冰淇淋為糞土——“我不是針對誰,我是説在座的各位都是垃圾”。

既然已經有了如此廉價優質的鮮奶,再加上有喝奶茶的習慣,三合一速溶咖啡在印度自然沒有立足之地。偶有一些喝咖啡的印度人,通常也只會選購那種需要自己加糖加奶的咖啡粉,小袋包裝僅售2盧比一包,非常符合印度人民的消費水平和消費習慣。而帕爾之所以會讓我帶三合一咖啡,是因為她在台灣留學時候嘗過,感覺好喝得“驚為天人”——看來是從小沒機會接觸各類香精,對香精食品缺乏抵抗力。

打那次之後,我每次直接從國內去拉達克,都會帶上一大堆“援藏物資”——不光我自己帶,還會佔用同伴的行李額度來帶。拉達克在印度雖然不算窮,但真的是物資匱乏,印度亞馬遜有很多商品都是不發往拉達克的。

這是我帶給帕爾的一部分東西

我尋思着,假如只是為了買那塊銀錠的話,萬里迢迢專程去一趟拉達克顯然有點虧,完全可以郵寄嘛!於是那趟7月份回拉達克,我給自己領了四個任務:

1. 把那塊銀錠買回來;

2. 觀摩著名的黑米寺金剛神舞法會;

3. 參加大海喇嘛的生日法會,一睹其真容;

4. 兩年不見,甚是想念——我要重返藏斯卡並參加當地的法會!

當然,這四個任務中只有第一個是主線任務,其他三個都是支線任務。那趟行程我不但把上述所有任務都完成,還超額完成了一個觀摩馬球賽的支線任務。之所以能夠如此高效率進行日程管理,還得多虧帕爾給了我拉達克當地重大活動的時間表,這樣一來就不需要再像從前那樣瞎貓碰死耗子撞大運湊熱鬧,變被動為主動有的放矢……此後的一年內,我總共觀摩了七場不同寺廟的金剛神舞。

如此豐富的行程,光我自己一個人去顯然太浪費。那次跟我同行的還有一對母女,母親正是2015跟我一起去過拉達克、拉着帕爾説了很多話、給她留下深刻印象的那位女士。她剛好想要帶她念初中的女兒暑假期間出來鍛鍊一下,於是也踏上了這趟“説走就走”的旅程。

那年7月的活動安排大致如下——7月2號抵達拉達克,3 號、4號觀摩黑米寺法會,6號參加大和尚生日法會;9號到16號去藏斯卡,其中12號那天參加藏斯卡的同德寺(Stongday)法會,19號回國。

2號中午落地列城機場後,我們這次沒有住在列城,而是住到了位於提賽寺山門邊上的強巴酒店。選擇住這裏有兩個考慮,其一當然是為了可以離帕爾家近一點,方便走動;其二是因為從提賽寺到黑米寺要更近一些,方便參加為期兩天的黑米寺金剛神舞法會。

強巴酒店是帕爾幫我訂的,這座酒店屬於提賽寺的廟產,她跟提賽寺的僧人相熟,可以拿到折扣價。強巴酒店的硬件設施相當不錯,但有一個小問題——酒店的餐廳只提供素食。對我來説,在印度吃幾天素乃是家常便飯,但跟我們一同來的小朋友就有點不樂意了——事實上她自打來到拉達克之後就一直不開心,從第一天起就不斷問她媽媽什麼時候能夠回家——各位讀者請注意,這是一個重要伏筆,直接影響到後來的故事發展乃至人生命運。

位於提賽村的強巴酒店

這家酒店的環境還是挺不錯的

我們中午入住了酒店,很快下午帕爾就開着一輛白色鈴木奧拓小車、帶着她的妹妹過來找我們了。那輛奧拓是她爸爸開了十幾年淘汰下來的老爺車,不但打火困難,門窗都有點關不密實。然而十多年前就有私家車,足以看出她的家境優渥——回溯到21世紀初的中國,有私家車的家庭恐怕也不會很多。據帕爾説,她爸爸是當地村子第一個買上摩托車、開上小汽車的“潮人”,當初風光無限。

帕爾的妹妹叫依尕(Idga),説起來我也算是見過她好幾次了——2015年的社區佛堂開光活動、上個月帕爾邀請我參加的“東”聚餐上,都有她的身影,但我基本上沒怎麼跟她説過話。依尕比她姐姐小八歲,2017年的時候只有19歲,帕爾已經像個“社會人”了,依尕還是學生妹模樣。兩人的氣質本身也不大一樣,帕爾無論是性格還是長相都像爸爸,而依尕則在各方面都更像媽媽——她的五官要比帕爾更為精緻好看,但皮膚顏色也更黑一些;另外她繼承了父親的學霸特質和母親的舞蹈天賦,不僅在文藝方面頗為活躍,學業上亦出類拔萃,乃是整個拉達克地區的“狀元”,一路過關斬將拿到了美國大學的獎學金,現在剛好是學校放暑假所以回到了拉達克家中。帕爾説她總是白天睡覺晚上活動,過着晝伏夜出的“美國時間”,以便與美國的朋友保持聯絡。

帕爾過來原本只是看看我們是否安好,取走我帶給她的東西。我問她下午有何安排,她説要去黑米寺做採訪,我立馬問能不能一起跟去。她很驚訝地看着我説你不用休息嗎?——因為我們是乘坐紅眼航班過來的,凌晨才落地德里。我表示飛機上睡過,不需要休息,於是厚着臉皮跟她們一起去了黑米寺——根據帕爾後來的回憶,她説她當時並沒打算要帶我去,可是我既然如此堅定主動地要求一起去,她也沒辦法拒絕我。

於是母女倆留在酒店休息,而我則坐上了她的小車,跟着她們一起去了黑米寺。

終於要正經説到大名鼎鼎的黑米寺了。

黑米寺和提賽寺都自稱是拉達克最大的寺廟,我過去一直都對此有些困惑——“最大”只可能有一個,到底哪個最大呢?從江湖地位上來講,這兩座寺廟分別是拉達克地區竹巴噶舉派和格魯派的主寺,可謂勢均力敵;從知名度上來講,黑米寺和提賽寺都屬於拉達克“網紅打卡點”,可謂不分伯仲……後來我終於搞清楚了這個問題,兩座寺廟確實都是拉達克“最大”——提賽寺是建築羣規模最大,而黑米寺則是佛學院規模最大。

大家都知道黃教格魯派是藏傳佛教體系中的第一大派,提賽寺雖然隸屬格魯派,但它作為地方上的主寺,在整個教派中的地位並不高。格魯派地位最高的寺廟是衞藏四大寺——哲蚌寺、色拉寺、甘丹寺、札什倫布寺,並建立起了規模龐大的僧團和佛學院。過去拉薩的格魯派為了加強對拉達克寺院的控制,故意不在當地設置佛學院;拉達克的格魯派僧人假如需要深造的話,就得去衞藏的四大寺留學,這屬於典型的意識形態和身份認同教育。比方説我前文提到過的拉達克當地格魯派高僧巴庫拉仁波切、提賽仁波切,都在拉薩留學過。提賽寺跟衞藏四大寺比起來只能算是一座中等規模寺廟,完全無法等量齊觀,地位大致相當於雲南的松贊林寺,其規模和寺廟職能的多樣性可能還不如松贊林寺。

自從黃教大和尚來到印度之後,四大寺的僧團體系也隨之一起移植到了印度,並重建起了佛學院,拉達克僧人轉而跑去南印度四大寺的佛學院完成學業深造。我曾經造訪過南印度的四大寺,其佛學院的超大規模堪比高校,裏面有拉達克僧人聚居的康村,拉達克的格魯派僧人都要先去那裏“鍍金”才能在家鄉寺廟中獲得較高的地位。南印度四大寺的佛學院由於能夠提供最為系統完整的佛學深造,在某種程度上已經形成了“教育壟斷”效應——不僅是格魯派,其他教派的僧人也會去那裏學習。

相比勢力龐大的格魯派,竹巴噶舉派雖然只是非常小眾的一個派別,黑米寺卻是竹巴噶舉派中地位極其重要的大寺、主寺,下轄了跨喜馬拉雅地區的兩百多座竹巴噶舉派寺廟,同時也是重要的竹巴噶舉派佛學院。所以雖然提賽寺和黑米寺都是地方上的主寺,但黑米寺同時還是整個教派的主寺——提賽寺好比是大國的省長,黑米寺則是小國的總統;大國省長雖然管轄的地域可能比小國總統更大,但在權力和地位上卻無法與總統相比。因此從重要性上來講,黑米寺絕對稱得上**“拉達克地位最高的寺廟”**。

但黑米寺的“總統”地位卻也有點尷尬,因為竹巴噶舉這個“國家”內部本身有分裂。

竹巴噶舉派在17世紀的教派鬥爭中敗給了格魯派之後,衞藏的竹巴噶舉遭到迫害和驅逐,只能退縮到不丹、拉達克等“邊地”傳承發展,關於這段歷史我在之前的章節《拉達克往事17·提賽寺的邂逅》中提到過。另外,我在那段中還曾提到過,拉達克的竹巴噶舉派存在派系分裂,比方説虎鼻寺屬於不丹派系,跟黑米寺並不屬於同一派系。

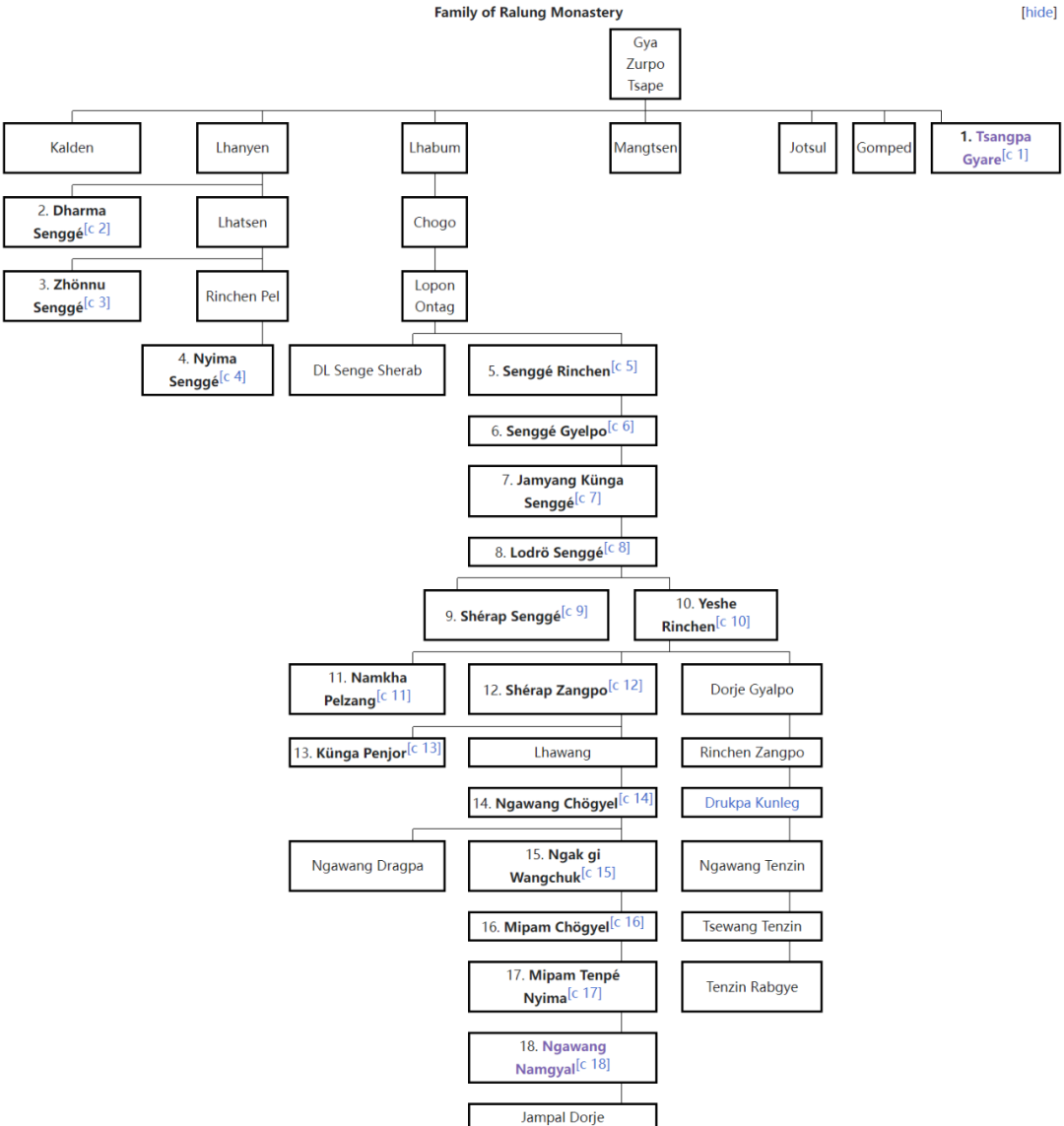

在歷史上,竹巴噶舉曾分裂為三個學派和兩路傳承——三個學派分別是下竹巴、上竹巴、中竹巴,兩路傳承分別是南竹巴和北竹巴。

三個學派的分裂發生在13世紀初,當時竹巴噶舉派的創始人、第一世竹巴法王倉巴嘉日(Tsangpa Gyare,1161-1211)圓寂後留下了三位高徒,這三位高徒分別創立了三個不同的學派,在藏地不同的區域各自發展。喜馬拉雅南麓地區的下竹巴和後藏地區的上竹巴作為分支學派的存在感十分有限,衞藏的中竹巴才是真正的核心,它繼承了竹巴噶舉的主寺熱龍寺以及竹巴法王的轉世體系。

中竹巴的傳承有個特點,那就是家族世襲、叔侄傳承——傳承來傳承去、轉世來轉世去,都是在同一個家族裏。除了叔叔傳侄子之外,有時候也會老子傳兒子——那會兒藏傳佛教還沒有實行特別嚴格的戒律,修行人生個兒子然後父子傳承十分常見。比如建立噶舉派的瑪爾巴(Marpa),就是個在家修行的瑜伽士,而非出家眾。

話説第四世竹巴法王1592年圓寂之後,下一世繼任者產生了爭議,出現了兩個轉世候選人。這種藏傳佛教的轉世爭議大家都懂的,説白了就是不同利益集團之間的博弈。其中一個是山南瓊結地區貴族頭人(Chongje Depa,Ngawang Sonam Drakpa)的私生子,叫做帕桑·旺波(Pagsam Wangpo),他得到了四世竹巴法王的弟子以及藏巴汗彭措·南嘉(Karma Phuntsok Namgyal)的支持;另一個則是竹巴法王世襲家族成員阿旺·南嘉(Ngawang Namgyal)——正是我之前在《拉達克往事14·宿命之地》章節中提到過的那位差點跑去拉達克當國師的不丹國父。從血統和當時的世襲制度上來講,阿旺·南嘉更有資格成為轉世候選人,因而得到了竹巴家族以及熱龍寺當地貴族的支持。

在阿旺南嘉之前,竹巴法王世系都是在家族的叔侄、父子之間傳承

兩位“竹巴法王”背後的利益集團僵持不下長達十多年,隨着支持帕桑·旺波的藏巴汗勢力日益壯大,終於決定一不做二不休,打算把阿旺·南嘉做掉。阿旺·南嘉得到消息後趕緊逃去了不丹,人家本來只是想去避個難,沒想到避難期間一不小心就統一了不丹王國,佔山為王建立起了南竹巴傳承。

竹巴噶舉之前的三路學派,至少還是統一在同一面大旗下的;從此的南北分立,卻是大家各玩各的——在衞藏地區的北竹巴依然延續原來中竹巴學派的竹巴法王傳承,而不丹的南竹巴從此以阿旺·南嘉當時任命的傑堪布傳承為正統。竹巴噶舉為了掩蓋醜陋血腥的政治宗教權利鬥爭,在自己編纂的歷史中對此另有解釋,煞有介事地説什麼四世竹巴法王臨終前就已宣稱自己將會有兩個轉世……事實上這就跟過去封建王朝爭奪繼承權的宮鬥是一回事兒。

北竹巴帕桑·旺波的眾多弟子中,最著名的便是前文反覆提到過的“老虎法王”塔昌·惹巴,他在拉達克興建的一系列竹巴噶舉寺廟——黑米寺、韓列寺、齊木瑞寺等,理所當然屬於北竹巴派系。然而這位塔昌·惹巴在當年事實上只是“獅子王”僧格·南嘉的備胎,僧格·南嘉的“寺廟招標計劃”一開始找的是阿旺·南嘉,阿旺·南嘉當時正忙着建立不丹國、抵抗西藏入侵,因此只派了個叫曲傑(Choje Mukzinpa)的代表過來,寥寥草草在僧格·南嘉打下的廣闊疆域內(包括現在的拉達克、藏斯卡、古格、日土等地)修了幾座南竹巴寺廟。僧格·南嘉為了保險起見兩邊押注,又找了北竹巴的帕桑·旺波,後者給他送來了塔昌·惹巴,於是拉達克同時有了北竹巴的寺廟。

隨着格魯派的崛起、北竹巴的轉移、南竹巴的收縮,拉達克的南竹巴寺廟後來大都沒落,北竹巴寺廟倒是因禍得福——北竹巴在衞藏失勢後,江孜地區的祖寺熱龍寺幾近廢棄,只剩一座簡陋的佛堂,“遠在天邊”的拉達克黑米寺得以異軍突起,成為了北竹巴的主寺。

黑米寺地處獅泉河左岸一處十分貧瘠的山谷中,這裏的地貌正是我之前寫馬列公路時提到過的被地質力量翻轉90度的頁岩峽谷。斯托克山脈的冰川融水滋養了斯托克和瑪妥這兩個村莊,流經黑米寺的僅有一條小溪流。匱乏的水源並不足以支撐起大面積的農業灌溉,山勢的陡峭也讓這裏看起來更像修行場所而非宜居之地——就像藏區很多寺廟一樣,黑米寺顯然也是由閉關修行的山洞發展而來的。

儘管如此貧瘠,黑米寺邊上仍有一個很小的村莊聚落,並在村莊邊上努力開墾出了幾畝薄田。據一些拉達克人説,這個村裏的人都是黑米寺和尚尼姑私通所生的後代。竹巴噶舉派並不像格魯派那麼戒律嚴苛,我相信確實存在僧尼私通的情況,但這種情況具有多普遍就不得而知了;也有可能,這只是其他教派故意抹黑竹巴噶舉的誇大之詞。出於這些流言與客觀上貧窮的現實,拉達克人對黑米寺村存在地域歧視,覺得這個村莊一窮二白,房子都像貧民窟一樣捱得很近,用他們的話來形容便是“從窗台吐口水都能吐到鄰居家”。

然而據拉達克人自己的説法,正是由於地處貧瘠,意外地使得黑米寺成為了拉達克地區最富有的寺廟。當年道拉格人入侵拉達克的時候,把所有的寺廟都洗劫了一遍。然而他們沿着獅泉河路過黑米寺所在山谷之時,沒有發現隱藏在山谷裏的寺廟,料想如此荒蕪陡峭的不毛之地沒啥好搶的,黑米寺因而逃過一劫。

考慮周邊地貌的話,黑米寺的顏值算是非常高的

如果從外面看的話,並不會想到這裏藏有一座富裕的寺廟

這一説法是否屬實我不得而知,但黑米寺博物館中的藏品確實相當豐富,可以秒殺其他寺廟的博物館,特別是有一尊標註年代為公元7世紀的銅製佛像,稱得上稀世珍寶,那個年代的銅像能夠傳世至今的極為罕有。就跟印度其他博物館一樣,黑米寺博物館展品的年代與簡介亦存在不少訛誤。對比早年和後來的簡介説明文字,會發現寺院對簡介中的訛誤進行過修訂,但依然存在不少錯誤;比如那尊7世紀的佛像其實並非介紹中所寫的克什米爾造像,而是典型北印度的秣菟羅風格(Mathura,即現在馬圖拉);博物館中陳列的某種叫lak khyi 的“動物”標本就更加扯淡了,説是禿鷲巢裏孵出來的小奶狗,長不出羽毛和翅膀,只能跟着媽媽飛翔的影子奔跑(介紹文字這樣描述:" It was born to a vulture along with other eggs. Without any feathers, it would follow it’s mother shadow which was flying. And it appears to be only seen by wise person and it is a good luck. “)。由於博物館內不能帶相機手機,無法給大家展示圖片。

黑米寺博物館內景(圖片來源:網絡)

黑米寺博物館的鎮館之寶,七世紀的秣菟羅風格造像,官方介紹上寫的是克什米爾風格。

這個法螺最早的介紹上年代寫的是14世紀

後來介紹中修正成了18到19世紀

另外,黑米寺中還藏有一幅號稱是“世界上最大的唐卡”,題材為蓮花生大士,據説有350年的歷史,用絲綢織繡而成,綴有珍珠等寶石,每隔12年——即藏曆猴年才拿出來展示一次。據我鑑定這個“世界最大”純屬吹牛,那副唐卡只有62英尺——約19米長(另有一説70英尺),幅面僅為拉薩哲蚌寺雪頓節唐卡的四分之一。如果説是“世界最大”的蓮花生大士唐卡,或許倒有可能。

這幅傳説中的蓮花生唐卡上一次拿出來曬是在2016年,剛好是我養傷沒去拉達克的那年,未能有幸一睹曬佛盛況。不過黑米寺的法會活動每年都有,猴年只是特別盛大的“高配升級版”,平常年份的法會上他們展示的是一幅尺寸較小的那洛巴唐卡。

那洛巴(Nāropā)這名字很多人可能不熟悉,他其實是藏傳佛教最重要的宗師之一,不僅奠定了噶舉派的傳承,就連噶當派創始人阿底峽大師都曾師承於他。那洛巴的最大成就在於綜合了密續無上瑜伽部的多種法門,創立了密宗的“那洛六法”(Narö Chö Druk,也叫“那洛巴六瑜伽”), 這六法乃是整個藏傳佛教傳承體系得以“合法化”的根本基礎,因為藏傳佛教的所謂“轉世”便是基於六法中的“頗瓦法”——即“遷識瑜伽”,臨死時控制自己的神識選擇下一世轉世的地方。沒有頗瓦法的理論依據,轉世便無法成立。

每12年展示一次,“自稱”是全世界最大的、黑米寺蓮花生大士唐卡(圖片來源:網絡)

(圖片來源:網絡)

顯然跟哲蚌寺曬大佛的唐卡不在同一級別(圖片來源:見水印)

平常年份展示的小一號的那洛巴唐卡