為了加戲,她這回得罪多少人_風聞

Sir电影-Sir电影官方账号-05-24 21:45

作者 | 毒Sir

本文由公眾號「Sir電影」(ID:dushetv)原創。

我欣賞的女演員“翻紅”了,卻是以最吃力不討好的方式——

前幾天,何賽飛在戲曲類節目《中國梆子大會》擔任評委。席間她聽説一位優秀選手每月收入僅有1500,竟當即發火,怒斥當下環境沒有給傳統藝術的生存空間。

這樣的藝術家不保護

不給予基本生存

給誰?

還坦言自己當初“轉行”影視,也是因為排不上戲,只能另謀生路。

説她此舉“吃力不討好”,一點沒誇張。

作為影視圈大咖,任着性講這一席話,會造成什麼後果是沒法預測的。

但她仍不願緘口不言。或許也僅有如此,她對戲、對自己,才能問心無愧。

老讀者應該也知道,飄也算個戲迷。資深説不上,但平時確實愛聽,也是戲院常客。

因此見到何賽飛這樣惜才,心裏半是感動,又半是心疼。

戲曲面臨的尷尬局面,其實都不必等何賽飛來戳破——

瞧她發言時背景的觀眾,清一色全是中年往上,任幾位評委喊啞嗓子,仍是一派冷清。

沒辦法不誇何賽飛。

在我看來,她恰恰就是最鮮活的例子,告訴我們為何戲曲不該被邊緣化。

貴圈離不開何賽飛這樣的戲骨,也就離不開梨園的百年血脈。

一直覺得,《大紅燈籠高高掛》裏的何賽飛哪怕壓不了鞏俐一頭,也是和她平分秋色的。

這才是何賽飛的第二部戲。

80年代末,三代導演謝鐵驪籌拍《紅樓夢》,招募大批戲曲演員參演,彼時還在越劇團唱戲的何賽飛拿到了妙玉一角。

二十剛出頭的何姐姐美貌自不必懷疑。但演起出家的檻外人,其實豔氣和騷氣還是略多了些。

但到了《大紅燈籠》時,一切又都恰恰好了。

鞏俐扮演的四房姨太太剛過門,跟三位姐姐一起用飯。名旦出身的三太太梅珊初見就刻意給她使臉色,不單姍姍來遲,還特意穿了一身新婦才穿的大紅。

擺明了是來找不痛快的。

細瞧她的眼神、身段、步法,處處帶着科班的韻味,所謂“手眼身法步”,連一張帕子都抖得十足有戲。

這股子空前絕後的媚,對她而言不過是學戲時的基本功。

何賽飛唱越劇《西廂記》

在《大紅燈籠》裏鞏俐演的是不動聲色,而何賽飛的三太太則始終把自己當成唯一的角兒,在這台上沒人能搶她的風頭。

看她在冰冷的深宅中獨唱的幾齣戲——

目之所及都是灰牆,層疊的瓦片望不見邊,何賽飛套了件鮮紅的女帔在一片蕭瑟裏兀自吊嗓,卻一眼瞥見了新來的四太太。

表面上她沉着地繼續唱了下去,水袖舞得輕盈隨性,似完全不在乎。

可活泛的眼神,已經暴露出怨毒與不屑。

紅在戲曲文化中屬於所謂“上五色”,僅次於代表皇家的黃色。

梅珊身上的這抹顏色,正代表着她不願認命的心氣兒,更貼着這電影的母題:女性與父權的鬥爭。

你會發現,從頭到尾最明顯搞“雌競”的是她,可最清醒的也是她。

醒了好,要不,越睡越糊塗!

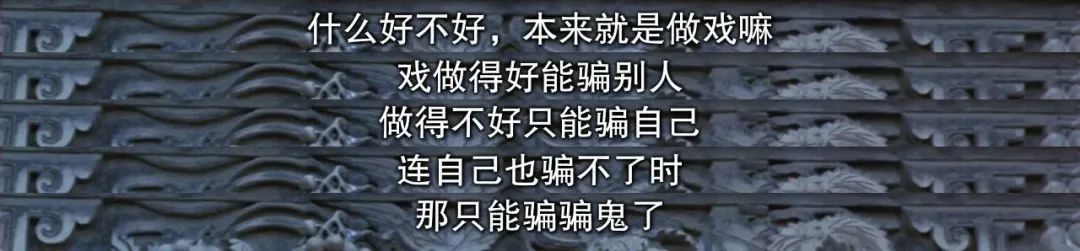

或許因為是戲子出身,她早知道在這個世界裏,女人只能硬着頭皮把戲唱下去,要麼騙別人,要麼騙自己。

幾個女人鬥到魚死網破時都沒明白的道理,其實她早在好戲開場前就説透了。

戲中戲外,台上台下。

她既是唯一能唱的戲中人,還是唯一清醒的戲外人。

《大紅燈籠》是一方蕭瑟的舞台,而唯有何賽飛的泣血能為它注入靈魂,讓這故事帶上亦真亦幻的迷離和鬼魅。

四太太是電影的視角,三太太則用自身的複雜將這出“宅鬥”昇華成了典雅的悲劇。

在國產電影起步期,戲曲和電影是一體的。再到後來,戲曲為蹣跚着走向獨立的電影提供養料,包括一大批從菊行跨界的優秀演員。

到8、90年代的一批導演,更直接從梨園汲取創作靈感。

《大紅燈籠》如是,《戲夢人生》《霸王別姬》《胭脂扣》《南海十三郎》等經典亦如是。

更不説從崑曲、京劇脱胎而來的武俠片分支——

就拿胡金銓的作品來説吧,大量細節都是從京劇中來的,比如人物的亮相、鼓點及場面調度等等。

1967年的《龍門客棧》,正邪雙方大搖大擺邁着的“行八”台步出場:

唸白前的起手,唸白的語氣(以及背後雜兵們站姿的“抱架”):

這堆東西全都是從京劇的“四功五法”那學來的。

打鬥場面更是大量使用了京劇裏的虎跳、雲裏翻等動作:

到後面讓武俠片井噴的“七小福”,都出身於20世紀60年代于占元在香港開辦的一箇中小型戲班,中國戲劇研究學院。

你要是熟悉成龍的電影,就知道他也把大量曾經專屬於京劇武生的跳躍、旋轉動作,融合進電影動作中。

即便後來武俠片已經發展出許多種打法,依然能看到戲台上的那套傳統美學的影子。

徐克《龍門飛甲》

在我看來,戲曲與當今的國產影視之間,頗有種**“養兒不防老”**的諷刺。

像何賽飛這樣的演員,跨過兩行的隔閡,為影視圈帶來了如此重要的啓發。

李少紅的《紅粉》裏,她演的是與《紅娘》如出一轍的嬌憨。

何賽飛飾妓女小萼及出演《紅娘》片段

陳凱歌的《風月》裏,她又演出了《孔雀東南飛》式的深閨落寞。

何賽飛飾鬱秀儀及出演《孔雀東南飛》片段

《紙醉金迷》裏的朱四奶奶是她演過最兇悍的角色之一,經典台詞一句比一句狠辣。

但這種溢出屏幕的怒火,你在看似軟糯的越劇裏同樣找得到出處。

何賽飛表演越劇《貂蟬·籌策》

人們對戲曲的固有印象是人物傳統無趣,情節老套泥古,殊不知這其中精髓哪怕能傳下百分之一,也夠當今國產劇受用了。

而被梨園哺育成長起來的國產影視,卻早丟掉了原初的強悍基因。

而何賽飛這樣的角兒及她曾創作過的角色,更已近凋亡殆盡。

如今的人們有一種錯覺是,反正平時不看戲曲,這套舊東西的過失也與我們無關。

戲迷的煩惱,又關影迷劇迷什麼事?

可要我説,這完全是個謬論。

且不説國產影視從發源起就和戲曲脱不開親緣,放現在看,拿建國前的戲本和近兩年的國產劇對比,誰封建誰前衞還説不準呢。

遠古調情經典,崑曲《牡丹亭》

我曾寫過不少感慨國產劇經典女性角色消亡的文章。同創造力巔峯時期比,如今的熒幕上能看得過眼的人物,拍十部能出來一個就該謝天謝地。

人們卻忽略了,那些精彩角色的模板有多少來自戲曲。

比如我寫過的“國產女妖精”。

《天地傳説之魚美人》的原型是明代的戲本《魚籃記》,何賽飛還曾出演過其越劇版《追魚》。

其中至情至性的鯉魚精形象,與戲文原版並無太大出入,哪怕放到現在也絲毫不過時。

還有更出名的《白蛇傳》。

徐克的《青蛇》就從戲曲裏吸取了頗多美學元素,整部電影都氤氲在一種寫意、古典的氣韻裏。

且視覺還只是最初級的東西。

飄很建議大家去看下京劇版的《白蛇傳》,王派、趙派的演繹都各具特色。我在這兒就提兩句後來流行的程派演員張火丁改編版。

戲中,白素貞遭許仙背叛,後夫妻重聚於斷橋邊。許仙害怕被小青報復,因此下跪向白素貞求情。

燈姐此段的反應,先是瞪大眼睛一驚,隨後轉為悲憤交加——

怎麼,你今日也要為妻救命麼?

而後面緊隨的一段剁板(可以理解為京劇界的高能Rap?),則不由分説、字字鏗鏘地對許仙一頓暴力輸出。

不單唱詞聽得人心碎,演員神色更是肝腸寸斷般悽絕。

你忍心叫我斷腸平日恩情且不講

不念我腹中還有小兒郎?你忍心見我敗亡可憐我與神將刀對槍

只殺得雲愁霧慘、波翻浪滾、戰鼓連天響

你袖手旁觀在山崗

我想説的是,無論是表演水平、還是情節立意,後來的《白蛇》系影視作品,幾乎無一能達到這一境界——

血淋淋地呈現一個女性在世間遭到的傷害,以及她對此發出的最尖鋭的控訴。

哪怕之前頗受好評的《白蛇傳·情》,也是結局對渣男過於寬容,而稍稍落了俗地。

小青:excuse me?

京劇程派最擅長大青衣,演的是成熟女性的境遇。

而試問當今手撕渣男的大女主,有幾個演得出這般的掙扎與鮮活?

再提我寫過的另一個話題,“國產女將軍”。

巧了,這就是梨園行刀馬旦的看家本事。

秦海璐在出道前便是刀馬旦

從小在秦腔劇團玩大的苗圃,飾演的穆桂英充滿了豪邁、粗獷的氣魄。

而刀馬旦出身的大鄭爽在《水滸傳》中飾演的女將扈三娘,不光氣質上颯得空前絕後,打戲更是後輩望塵莫及的水準。

女將軍這樣的角色,要的就是跳出性別框架,身為女子亦能橫掃千軍的威猛。

最精於塑造鏗鏘女子的京劇尚派,哪怕人戳那兒光唱不打,身段眼法也盡透出英氣。

尚派大師孫明珠

這種深刻掌握人物精要,捕捉到神韻、靈魂層次的表演,甚至是不為歲月所侷限的。

梅派大師杜近芳年逾半百時演《穆桂英掛帥》,無論唱功做功都已經和年少不能比了。

但,就憑這猶如金剛怒目的一眼——

她説她“一劍能當百萬兵”,我是信的。

因此,我向來不認同戲曲是陳舊的、套路的、封閉乏味的。

中國的影視行業與國外最大的不同之一,就在於我們有獨成一派的表演理論,東方韻味的美學體系,還有傳承百年的戲劇實踐。戲曲與國產影視作品是互相成就的,甚至一度是融為一體的。

如今在走向落寞的才不僅僅是一個古老的行當,更是許多極富魅力的偉大經驗。

國產劇的暮氣沉沉,絕不只是因為創新無能。

我們沒發現的另一個困境是,他們還不懂繼承。

可嘆的是,無法復現的角色又何止一二?

京劇荀派最善嬌雅花旦,名家孫毓敏80歲時唱《紅娘》,依舊俏得讓人嘴角上揚。

如今,這類角色已經只剩降智的傻白甜。

潮劇《蘇六娘》中為反抗包辦婚姻寧願直接跳江的六娘,是不自由毋寧死的24K烈女。

名旦姚璇秋版《蘇六娘》

現在貴圈則已被“娘道”席捲,再無有如此性情的女子。

還有粵劇大師白雪仙在《帝女花》中飾演的末代公主,新婚夜為國殉葬的悲壯,瞧上一眼都忍不住鼻酸。

而“亡國公主”卻已淪為內娛女星營銷“破碎感”的一個網紅濾鏡,盡失從前的力量。

更別説《西廂記》中的崔鶯鶯,封建家族的大小姐,卻敢寫信叫相好的跳牆到閨房幽會,堪稱性解放先鋒。

《牡丹亭》中的杜麗娘,做春夢夢見和一個書生在花園裏doi,醒來相思成疾,竟直接給病死過去了。

現在看,這些劇情的生猛前衞程度,怕是100個編劇都寫不出。

崑曲大師張繼青版《牡丹亭》

何賽飛説得一點不假,戲曲的窘境,在於大環境的扶持太薄弱。

傳承人得不到支持,新戲排不出來,整個圈子變成一個少數人的自娛自樂。

但恰如我所表達的,哪怕只剩那些最古老的戲本,經過百年的雕琢,如今也依舊有可看性。

另一個更要命的問題是,有誰願意看?

近幾年國風、古風盛行,戲腔、戲服、戲妝等元素也逐漸流行,似乎隱約有復興之勢。

《浪姐4》的舞台就頻現戲曲元素

然而戲曲是舞台的藝術,不能僅僅以碎片化的形式存在於短視頻和熱搜中。

戲需要被完整地演,更需要有人耐得下心完整地看。

廣東粵劇院是難得比較有想法和行動力的,大火的《白蛇傳·情》是例證,證明了傳統藝術也有打動年輕人的魅力。

而我印象深刻的還有兩年前在戲院看的另一齣戲,他們新改的明代傳奇《玉簪記》。

這個本子屬於戲曲史上不遜於《西廂》《牡丹》的經典劇目,講的是帶髮修行的尼姑陳妙常與書生潘必正兩情相悦,卻遭人拆散,只得在江邊以玉簪相贈、含淚道別的故事。

“思凡”的題材,本身帶有掙脱封建禮教的象徵意義。不過《玉簪記》在多個劇種中的結局,其實還是較為保守。

一種是如崑曲版那樣結束於秋江泣別,突出的是悲劇性。

另一種則如越劇版,講的是書生上京後及第登科、衣錦還鄉,二人終得善終的故事,是更典型的才子佳人戲碼。

而我為什麼獨講粵劇院新排的《玉簪記》呢。

因為它不單把結尾改成了更具革新意味的二人一同私奔,還在唱詞中對着愛人與整個時代發出了詰問——

你道是這世俗重要

還是我重要

人言重要

還是真情重要

傳唱百年的玉簪傳奇,在這裏再度迸發出了當代的火花。“私奔”是有獨特意味的,衝破傳統本就不該拘泥於規則與代價,要有點硬着頭皮向自由奔去的勁頭。

可見,戲曲一行不是沒有人想做好戲,也從不缺創新的精神。

但這樣的好作品,除了叔叔阿姨輩往上的觀眾,有多少年輕人願意去看?

這樣大刀闊斧的改編,原本不是為了迎合我們嗎?

飄也在圖裏哦~

有一種説法是,在社會邁入現代化後,高度抽象化、意象化的傳統藝術,已經無法呈現新時代人類的生活和思想,於是人們選擇了更具象化的影視劇。

可如果你已經讀到這裏,你會認同這個觀點?

究竟是何者更虛偽、浮誇、背離生活?又是誰更有跨越時代的洞察?

京劇程派名戲《鎖麟囊》

我們需要一雙真正去看、去了解的眼睛,而不是那些毫無瞭解卻滔滔不絕在審判的嘴。

除了“戲呢?錢呢?”,我們還得問一句:人呢?

問的不只是台上的人,還有台下的人。

能扭轉大環境的絕不是少數的幾個上位者,而恰恰是我們自己,只有我們都決心要守,這方戲台才能守住。

“振興”“復興”這樣的擔子太宏大了,遠非一個何賽飛能夠獨挑,也恰如她所説,這不是靠喊的。

若真的為戲曲不平、可惜、叫屈,不妨設身處地地去聽、去看,去了解這一文化背後的美。

一種藝術存在的最核心價值,不就是被欣賞嗎?

人們總説“人生如戲”,卻偏偏再無法品味“戲如人生”的妙處。

侯孝賢《戲夢人生》

聲援何賽飛最好的方式,就是去欣賞她冒着危險也要護住的,那位只拿1500月薪的演員,還有他們身後那片寂寞的梨園。

本文由公眾號「Sir電影」(ID:dushetv)原創,點擊閲讀往期精品