王磊光|共同體轉向:百年鄉土文學史視野下的“新鄉村主題寫作”_風聞

探索与争鸣-《探索与争鸣》杂志官方账号-05-25 16:32

王磊光|江西師範大學文學院講師

本文原載《探索與爭鳴》2022年第12期

具體內容以正刊為準

非經註明,文中圖片均來自網絡

中國鄉土文學因五四新文化的感召而發生,迄今已有百年曆史,早已成為現代白話文學創作河流中最波瀾壯闊、蔚然大觀的一脈。百年鄉土文學可劃分為多個階段和多個傳統,這種種總結提煉,總免不了互相沖突、互生齟齬,但如果從 “人”的價值尺度變遷的角度,卻能建立起一種比較清晰的認知。鄉土寫作一直在追問一個問題,即人在自我與環境的互動中,該如何確定自己的位置和社會角色,兩者之間那些或積極或消極的互動,意味着不同的人生選擇和人生狀態,但從根本上看,它們建構起了兩種不同的價值取向:一是追求人的個體化,一是重塑人的共同體。法國哲學家讓-呂克·南希曾言:“現代世界最重大、最痛苦的見證,——它或許聚集了這個時代按照人們不知道的某種法令或必然性而必須承擔的所有其他見證(因為我們也見證了歷史之思的衰竭)——就是對共同體(共通體:Communauté)的分裂、錯位或動盪的見證。”百年鄉土文學正是見證和呈現了個體化和共同體的此消彼長、雙重變奏。

百年鄉土寫作:個體化與共同體的變奏

儘管鄉土寫作實踐的多樣性和複雜性,總在反駁着學術研究對於鄉土文學的各種具體分類概括,但我們依然不得不借助鄉土文學的學術分期和分類來觀看其對於人的價值尺度的建構。

大致來説,在1920—1930年代,最有代表性的鄉土寫作有兩類。一類是由魯迅開創的“鄉土寫實派”,在魯迅之後,代表作家有魯彥、台靜農、許欽文、蹇先艾、彭家煌等。一般認為:傳統中國文化偏向羣體本位,“個人”是沒有位置的,但是,深受西方民主和科學思想影響的五四鄉土寫實派作家,對鄉村的矇昧落後展開了激烈批判,他們要喚醒羣眾的自我意識,幫助他們從愚昧而冷酷的封建文化中掙脱出來。而在另一類以廢名、沈從文為代表的**“鄉土浪漫派”**的筆下,傳統宗法社會或民族邊地是獨具風情、寧靜肅穆的共同體,他們從文化精神的角度想象式地肯定了這種共同體。從1920—1930年代,雖然追求個人的解放和守護傳統鄉土共同體兩種尺度並存,但前一種尺度作為五四精神的集中體現,無論是在文學創作領域還是在社會思想領域,都居主要地位。

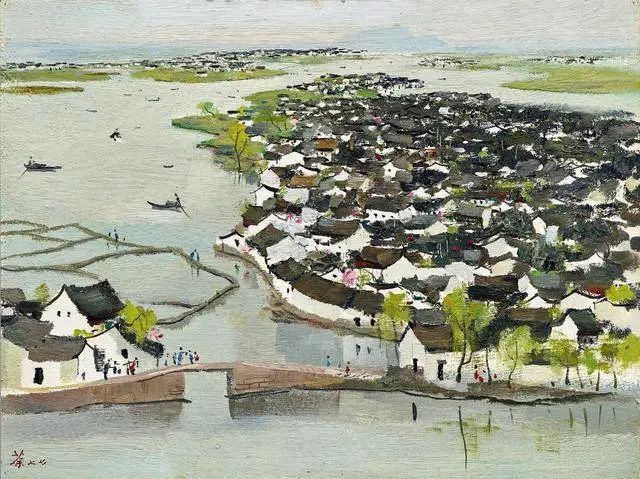

吳冠中《魯迅故鄉》一九七七年作 油畫木板

從1930年代後期到1940年代,鄉土寫作羣落和流派繁多,但其中有一個主潮,就是服從於反抗階級壓迫和民族解放這一核心訴求:“亟需作家們創作出直面中國鄉村社會現實、表述中國鄉村階級分裂、圖繪中國農民革命意識、展現鄉村鬥爭場景等整體性、全方位凸顯鄉村革命面向的文學摹本和文本典範。”無論是以茅盾為代表的**“社會剖析派”鄉土小説,還是以蕭軍、蕭紅為代表的“東北作家羣”鄉土小説,抑或解放區以趙樹理為代表的“山藥蛋派”和以孫犁為代表的“荷花澱派”**,都有鑄造階級共同體或民族共同體的追求。其中影響深遠的當數趙樹理的小説,它創造了一種“趙樹理方向”,其核心要點有:人民立場和強烈的階級情感,用羣眾的口頭語言進行創作,全心全意為人民服務。丁帆將魯迅與趙樹理作比較,指出:“如果説,魯迅的思想啓蒙的指向是具有獨立人格的‘新人’,‘人’本身就是目的,並且主要指向這一‘目的’的話,那麼,趙樹理所要造就的就是‘階級戰士’,‘農民’本身也是‘目的’,同時還是實現一種權力話語的工具。”趙樹理採用國家和民間雙重立場,從落後與先進相對立的角度來書寫農民、改造農民,致力於確立農民的主體地位及其作為“無產階級革命的最主要同盟軍”的政治地位。

從1940年代中後期到1970年代,鄉土寫作鮮明地體現了政治對文藝領域的影響。以丁玲的《太陽照在桑乾河上》和周立波的《暴風驟雨》為代表的土改文學,展現了國家力量如何進入鄉村,並通過經濟和政治鬥爭來整合農民,以達到建立階級共同體的目的。以趙樹理的《三里灣》、周立波的《山鄉鉅變》、柳青的《創業史》為代表的合作化小説,通過對於路線鬥爭和創業艱難的同步展現,揭示了農村走向社會主義集體化的必然道路。從柳青到浩然,其創作共同建構着這樣一種價值觀:去個人化,去家化,奉獻集體是人生意義的來源,也是衡量人生價值的最高標準。

**從1970年代末直至今日,鄉土寫作更是異彩紛呈,儘管類型和數量繁多,但這40年鄉土題材的主流敍述,多是從展現鄉村的破敗與苦難,弘揚“個人奮鬥”“個人主義”的角度來描寫生活和人物,對於共同體往往採取忽視乃至否定、拒絕的態度。**也許路遙並不是在鄉土寫作上取得最高造詣的當代作家,但他的以弘揚個人奮鬥、掙脱土地束縛觀念為指導的《人生》《平凡的世界》等小説,毫無疑問是最能體現這個時代情感結構的作品。從新時期的鄉土敍述來看,擺脱共同體的個人,在完成自我實現的同時,更容易成為漂泊無歸的人,或者自私自利的人。

路遙《平凡的世界》

對於改革開放後文學中“人”的變遷,洪治綱認為:“縱觀新時期文學四十年,我們可以看出,中國作家對於人的思考與書寫,大致上由‘集體的人’逐漸轉向‘個體的人’,由注重共識性價值觀念的人,逐漸轉向個體生存獨特甚至奇特的人。”相較而言,丹麥漢學家魏安娜的研究更顯複雜性。**她指出:“改革開放之初到現在,對個體的關注和質疑恐怕是中文文學最明顯的一個特徵。”**魏安娜對中國當代文學中典型作家文本的辨析,揭示出改革開放後中國社會對個體的不斷重構,是在中國人擺脱了服從集體的壓力之後,又面對羣眾導向的市場機制帶來的壓力下發生的,但與此同時,作為個體的人又都有一個願望,就是尋求重新嵌入另外的真實或虛構的羣體當中。

百年鄉土文學展現了人在個體化和共同體之間不斷進行選擇的兩種價值尺度,但是否也可反過來理解:鄉土寫作是以這兩種價值尺度為指引,從而建構出不同的文學傳統呢?個體的觀念在新文化運動以來的百年曆史中居於重要地位,現代性的個人總想擺脱共同體的控制,獲得獨立自由。因為,“在思想上,現代性所標榜的是個體的建立,是一種理性,是對前途的樂觀”,但是,漫長的20世紀是一段急劇動盪或變革的歷史,在革命、戰爭、流動的現代性或其他文化危機的籠罩下,個體化的理性和樂觀總是不斷受到衝擊,於是,個人便又重新與共同體發生積極互動。這種對於社會變動與人的關係的認知,還可用波蘭尼的社會哲學思想來解釋,當一種社會動向發生危機時,社會就會採取反向的自我保護行動,而這個變動過程投射到文學上,就是個體化與共同體兩種價值觀之間不斷碰撞、分離、轉換和迴歸的過程,這是20世紀以來中國社會文化的重要特徵。

筆者之所以不厭其煩地梳理鄉土寫作與兩種價值尺度之間的變奏關係,目的就是要在百年現代文學長河中審視和理解一種新的鄉土寫作——這種創作是一種典型的主題性寫作,即以正在進行中的鄉村大變革為題材,具有特定的題旨取向,故筆者在此將其稱為**“新鄉村主題寫作”**。隨着文化與政治由較長時間地相對分離又趨向重新合一,新鄉村主題寫作越來越引人注目。它是一種以人民性為思想指導,以表現鄉村新生活和新情感為主要內容,以再造新的鄉村共同體為目標追求的寫作樣式。

**新鄉村主題寫作的發生:**重審《湖光山色》

文學創作與歷史變遷不一定完全同步,也不是所有重要的歷史時刻都會引發文學傳統的斷裂與新變,所以,不是每個歷史時刻都可以成為文學時刻。例如,從文學發展史來看,2000年這個歷史時刻,並不一定能真正構成文學的分期時刻,而眾多學術著作所使用的“新世紀文學”一詞,在更多時候只是為了敍事的便利。但是,當一種新的文學樣式突然出現時,其背後一定有着深刻的現實依據。在筆者看來,21世紀以來鄉土寫作發生根本性變化,並最終形成一種新的寫作潮流,與2005年10月正式提出“建設社會主義新農村”這個重要的歷史時刻密不可分。

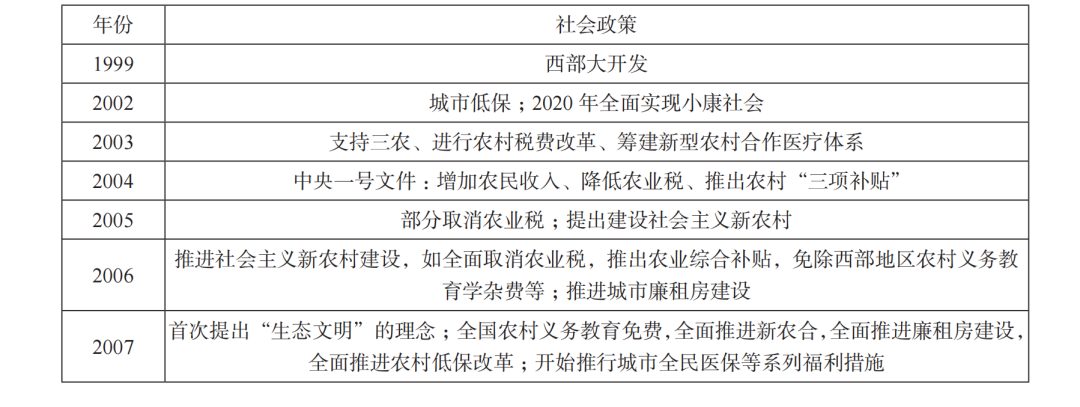

我們先來回顧一下新鄉村和新鄉村主題寫作發生的歷史背景。由表1可看出社會主義新農村建設發展的歷史脈絡,新鄉村主題寫作作為一種與之相呼應的寫作樣式也應運而生。**所以,本文所提出的“新鄉村主題寫作”,不是一個模糊的概念,而是以2005年10月作為標誌性的時間起點。2005年10月,黨的十六屆五中全會通過了《關於制定“十一五”規劃的建議》,提出建設社會主義新農村;2005年12月31日,《中共中央、國務院關於推進社會主義新農村建設的若干意見》發佈,提出了社會主義新農村建設的各項政策要求。在“十一五”的開端,即2006年初,千年農業税被廢止,社會主義新農村建設作為首位的國家戰略任務正式推進,自此,工業反哺農業、城市反哺鄉村,着力解決三農問題的政治和社會大方向形成。其後,國家在新鄉村建設上實行的重要政策有:2013年開展“美麗鄉村”計劃;2015年正式實行精準扶貧政策;2017年正式開展鄉村振興戰略。2020年10月,黨的十九屆五中全會審議通過了《關於制定“十四五”規劃的建議》,建議中首次提出的“實施鄉村建設行動”,是鄉村振興的重要內容和具體抓手。為了貫徹落實這一系列政策,國家每年向農村投入鉅額資金,極大改善了農村的物質面貌、精神面貌,改變了農村的文化狀況和城鄉關係。“無論從人員的流動、經濟結構的轉型去分析,還是從觀念意識的變化、生活風尚的更新來觀察,一種新的鄉村,在我們過去的歷史和想象中從未有過的鄉村,正在這個時代形成和崛起。”這前後相續的政策落到實踐的過程,本文籠統稱之為“新鄉村建設”。“新鄉村”為文學創作提供了時代命題,以及想象世界的新思想和新方法,也造成了觀念上的限制。**社會主義新農村建設十年,可看作新鄉村主題寫作的探索階段,發展緩慢,關注度不高,甚至一度呈偃旗息鼓之狀;而進入到精準扶貧階段,這種文學樣式以表現脱貧攻堅為重點,且由於眾多作家參與行動,其存在狀態發生了根本性的改變;進入鄉村振興戰略階段(其中,2017—2020年精準扶貧與之並行),上下齊動,從專業作家到一線鄉村工作者都參與寫作,新鄉村主題寫作呈井噴之勢,脱貧攻堅和鄉村振興一體兩面,是其主體內容,已發展為當下鄉土寫作的主要樣式。

表 1 1999 年以來有關農村發展的重大國策調整出台情況

需要進一步説明的是,作為文學時刻的2005年10月,只是一個標誌性時間起點,卻不是絕對的時間起點。事實上,在社會主義新農村建設上升為全局性國策之前的2002年11月,黨的十六大確立了全面建設小康社會的偉大目標,加大了對於農村的投入,此後連續幾年的政策調整和實踐探索,為社會主義新農村建設上升為統一性的國策及正式全面實施做好了鋪墊,為之提供了現實經驗和政治信心。基於此,對於稍微早一些且以改變農村面貌為主要內容的作品,當然也應該納入新鄉村主題寫作的範疇。

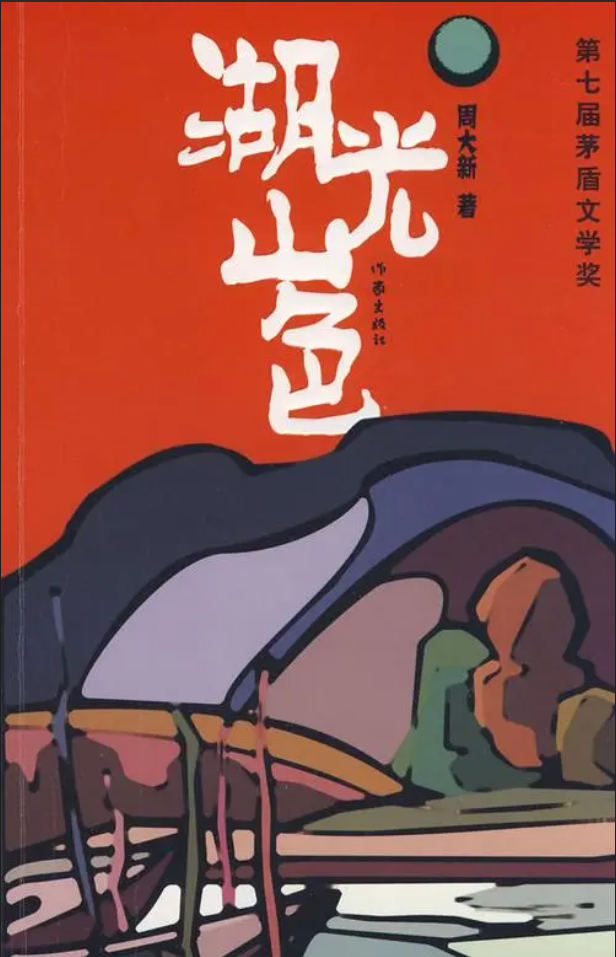

《湖光山色》正是這樣一部作品,它的創作時間、完成時間和出版時間都別有意味。周大新在接受採訪時提供了自己的創作信息,“2004年7月中旬,客居北京的周大新再次回到故鄉鄧州,對豫西南一帶的農村現狀進行了為期兩週的考察;兩年之後,便有了這樣一部着力反映當前新農村建設的長篇小説《湖光山色》橫空出世”。**而正是在2004年1月,《中共中央、國務院關於促進農民增加收入若干政策的意見》頒佈。**這是改革開放以來的第六個“中央一號文件”。所謂一號文件,是專門針對三農問題的文件。這個一號文件距離上一個,間隔了整整18年,足見黨和政府重新將三農問題放在了國家戰略的重中之重。在《湖光山色》由作家出版社推出的最初兩個版本中都沒有特別突出強調出版的時間;而作家出版社2012年1月推出的新一版,以及人民文學出版社2014年1月推出的第一版,在其封面勒口都專門強調了“2006年4月初版”這個時間點。而之所以會把《湖光山色》看作表現社會主義新農村建設的重要作品,其於2006年這個關鍵的時間節點上出版發行,毫無疑問是重要因素。尤其是2008年獲得茅盾文學獎之後,這部作品受到的關注度數倍於先前,而且隨着社會主義新農村建設的推進,小説所具有歷史預見性也越來越被證實。作為一個對政策變遷始終保持政治和文學上的敏感,對現實變化始終保持密切追蹤的著名作家,周大新——就算不是在一開初——在後來也不可能沒有意識到這個作品“正當其時”的重要性。

周大新《湖光山色》

**那麼,從內容來看,《湖光山色》又是如何表現社會主義新農村建設,如何提出問題的呢?**仔細討論這部作品的內容非本文的重點,在這裏,筆者僅僅羅列幾點對於這部作品的藝術和歷史價值的認識。

第一點,有志青年從逃離鄉村、批判鄉村轉向迴歸鄉村、建設鄉村,預見性地回答了鄉村該怎麼辦、鄉村該向哪裏去的問題。

《湖光山色》的主人公暖暖因母親生病而從打工地北京回到家鄉楚王莊,她的迴歸雖然不像後來《金谷銀山》中的範少山那樣具有返鄉自覺性,但小説正是通過塑造暖暖這樣一個新人形象,揭示了鄉村建設必須得依靠德才兼備的能人迴歸鄉村,鄉村的未來取決於鄉村能否內生動力。具體如何建設呢?單純種田顯然無法實現脱貧致富,必須要發展產業。周大新是較早想象了依靠發展鄉村旅遊來改變村莊面貌的作家之一,而事實上,在其後十多年的新鄉村建設中,尤其是進入到鄉村振興階段,發展鄉村旅遊成為一種普遍事實。小説中的暖暖不光是自己脱貧致富,在她的事業剛有進展時,首先不忘的是回報幫助過自己的人,以及幫助村裏最貧困的家庭。當楚王莊的旅遊業壯大時,她把一些村民招納到自己的南水美景公司中做事,並支持村民開辦魚宴館、蓮子羹店和採摘園等,共享村莊發展的紅利。她甚至設想過在村莊裏投資建設楚時風格的店鋪作坊,“鼓勵路兩旁的村民參與這事”,“把俺楚王莊更多的人吸引到旅遊業當中來,使他們除種莊稼之外,又多了一項收入,這也算為俺全村人造了點福了”。暖暖有一種先富帶後富,最終實現共同富裕的觀念。她的這種觀念的形成,不僅僅來源於社會主義理想和政治自覺,更來源於樸素的民間道德和“人皆有不忍之心”的人性,但是她的行動以及價值取向,在事實上回答了鄉村依靠誰和向哪裏去的問題。

第二點,認識鄉村的視角從人與土地的關係轉向人與村莊的關係。

百年鄉土寫作的主流視角,主要是從人與土地的關係來理解鄉村的。是否佔有土地,是否靠土地維生,或者是否為土地所困,是區隔階級/階層、身份的關鍵元素,在不同時期表現出不同的具體內容。土地問題是核心,其背後是生產關係、社會關係的問題。而新鄉村主題寫作,主要是從人與村莊的關係着眼,即如何擺脱貧困,如何重建人與人之間的聯繫,如何發展新的鄉村文化等。新鄉村建設要發展產業,當然也往往涉及土地問題。暖暖同丈夫從家庭旅遊發展到公司旅遊,其間與土地的牽涉主要有:楚長城的發現與開發,丹江的利用與保護,以及房屋的幾次擴建等。土地,在這裏主要體現為經濟資源要素,當然,土地問題最終不可能不觸及生產關係,如因擴建房子,牽扯出暖暖與村主任、政府、資本之間,暖暖夫妻之間,以及資本與村莊之間的各種糾紛。但這種種糾紛,已經不像過去鄉土小説所呈現的那樣,土地因素不再是人遭壓迫、受窮困、失去遷徙自由,或被視為下等人、愚人的根源。換句話説,在新鄉村建設及對其的書寫中,土地主要是作為整個生產力發展的要素之一,是人與村莊關係的一個構成部分,而不再是製造傳統意義上的那種鄉村生產關係的核心元素。這一點,在《湖光山色》之後的新鄉村主題寫作中,有着越來越突出的體現。由於現實發展程度的限制,周大新在創作這部小説時,還沒能預想到土地流轉、走集約化生產之路後來成為新鄉村建設和新鄉村主題寫作的重要內容。

電視劇《湖光山色》劇照

第三點,在新的城鄉關係維度上思考建設鄉村的問題。

相較於此前的鄉土小説,《湖光山色》沒有把城市化看作鄉村衰敗、鄉村人墮落的主要原因,而是突出地表現了城鄉之間比較好地融合和互動。這一點,直接體現於楚王莊發展鄉村旅遊的過程。鄉村旅遊原本就不可能產生於鄉土社會,只有到了城市化率比較高的城鄉社會格局中,市民有了下鄉去尋找自然、鄉愁和歷史記憶的需求,才有可能形成鄉村旅遊。從這個意義上來説,完全可以把《湖光山色》看作一部書寫城鄉關係的小説。當然,在表現城市人下鄉、資本下鄉的時候,《湖光山色》也沒有迴避城鄉之間的矛盾,以及對於資本的批判。但是,與過去那種將城鄉對立、城市主宰鄉村視作鄉村問題根源的創作理念不同,《湖光山色》是在鄉村要發展,城鄉之間必須有互動,而且最終必須形成良性互動的歷史視野中來書寫城鄉矛盾的。

如果同此後的新鄉村主題寫作相比較,《湖光山色》中的國家與社會的關係仍是舊式的,與城鄉關係相比,其重要性處於次要地位。而在新鄉村主題寫作進入到精準扶貧和鄉村振興階段,其內含的國家—社會關係維度是新塑的,比城鄉關係的維度顯得更為重要、更為突出,主要體現為國家政策下鄉、扶貧幹部下鄉和支農資金下鄉,展現的是黨和國家與農民如何建立起魚水關係,進而實現鄉村面貌根本性改變的過程,這與最近40年來常見的國家與鄉村相對立,甚至基層幹部成為老百姓的敵人的那種鄉土書寫是大為不同的。概而言之,新的城鄉關係和新的國家—社會關係,是新鄉村主題寫作的重要維度,甚至可以説是充當了新鄉村故事的內在思想脈絡。

以上所論並不僅僅為《湖光山色》獨具,而是新鄉村主題寫作“新”在何處的三大重要內容。

2008年,中國作協將茅盾文學獎頒發給彼時並不特別受讀者青睞,且在創作藝術上存在不少瑕疵的《湖光山色》,無論是從文學史還是社會史的意義上來看,這都是一次具有高度政治敏感、歷史眼光和文學直覺的選擇。其授獎詞的開頭説:**“周大新的《湖光山色》深情關注着我國當代農村經歷的巨大變革,關注着當代農民物質生活與情感心靈的渴望與期待。”**然而,直到今天,社會和評論界給予《湖光山色》的肯定依然相當有限。這一方面當然與它在藝術和思想上的明顯缺陷直接相關;另一方面,恐怕也是因為大部分讀者、文學研究者、作家依然停留於過去的審美慣性和審美期待當中,對於現實變遷缺乏歷史發現的眼光,難於接受這種再鄉村化、再共同體化的文學表達和文學想象。進一步來説,新鄉村主題寫作的發生,是鄉村社會進入到新歷史階段的必然要求,也是“無邊的現實主義”的寫作理念在推動着文學創作去發現和佔領新的領域。同時,非常幸運的是,新鄉村主題寫作在起步之初,就有《湖光山色》這樣的作品經過國家最高文學獎勵機制的確認,確立了其準經典的地位,為後續的新鄉村主題寫作提供了方向和高度。所以,無論是從《湖光山色》的誕生過程來看,還是從它的內容表達來看,抑或從文學史地位來看,將其看作表現社會主義新農村建設的第一部標誌性作品,是符合文學史實際的。

共同體想象:新鄉村主題寫作的文化政治建構

自1970年代末以來,尤其是農村實行分田到户之後,鄉村社會人的個體化、原子化狀況日益嚴重。個體化潮流同鄉村迅速被納入市場軌道、基層組織逐日渙散等狀況形成一種互相促進的關係,直接體現於人們的日常生活、人際聯繫等方面。也就是説,鄉村問題已表現於方方面面,在今日鄉村振興的追求下,**必須用整體性的眼光來看待鄉村問題,包括三個方面:**一是牽涉到鄉村所有人和方方面面的情況,每個人都是鄉村問題的生產者,鄉村問題滲透到各個方面,建設鄉村需要所有人團結起來做;二是牽涉全面的結構問題,鄉村問題主要包含於國家—社會、城市—鄉村、人—自然、全球—地方四大結構中,必須有一種宏觀的眼光,在這些結構中來考慮改變鄉村的策略;三是總體性問題,鄉村問題直接體現為政治和經濟的問題,而政治和經濟上的問題,最後都會投射於文化,並以文化的形式呈現出來。所以我們可以説,鄉村問題雖是全面的問題,卻表現為一種“總體性危機”,抓住這總體性危機,即抓住了全面問題的主要矛盾。從根本上説,鄉村的總體性危機是文化危機,即集體文化在政治變革、城市化和流動的現代性等多重因素的衝擊下幾乎消散,“我們該如何生活”再次成為鄉村社會的基本問題。

自有人類以來,人們對於共同體的想象、追求、實踐,以及再想象、再實踐,總是前仆後繼,連綿不絕。人類那些傑出的頭腦,如馬克思、涂爾幹、滕尼斯、克魯泡特金、雷蒙·威廉斯等關於共同體的討論也是層出不窮,儘管立場有別,含義駁雜,但是“共同感”“在一起感”往往是其共同含義。就中國而言,如何把原子化的個人重新嵌入到集體當中,一直是一個重要的政治、社會和文化問題。從社會主義新農村建設到當下的鄉村振興,這一連續性的國家戰略,確實改變了鄉村社會的狀貌。雖然,一方面,農民的個體化狀況一直在持續,但另一方面,農民尋找共同體的願望和動力也愈顯強大,國家對於鄉村的“輸血”和“造血”行動也愈見成效,鄉村長久以來一盤散沙的狀況在悄然發生改變,正趨向共同體的再造。鄉村的物質面貌發生了徹底改變;鄉村集體經濟和集體經濟組織也都在艱難地重建;村民相互交往的契機在增多,共同利益和公共責任也在增加;農民與國家、農民與市場的關係開始變得相對和諧通達;新的鄉村文化在緩慢重建,重塑出個人的主體感、未來感。

新鄉村的現實,為新的寫作提供了前提、依據和新的世界觀。在新鄉村建設的早期階段,只有少數作家敏鋭地捕捉到了這種正在發生變化的現實及其深刻的思想內涵,再造共同體主要是作為國家意識形態的內容自上而下地推動,但**進入到新時代,參與書寫新鄉村的作家逐步增多,共同體想象在文學中的體現逐步突出,其內涵也在不斷豐富,終於變成一種廣泛的創作自覺。**從文本的角度具體觀察,在社會主義新農村建設時期,主題寫作的成果不是特別豐碩,除了《湖光山色》之外,《泥太陽》《迷離的滾水河》《白虎寨》《麥河》《萬物生》《高西溝調查:中國新農村啓示錄》等作品,都有可圈可點之處。而到了精準扶貧和鄉村振興階段,大量的專業作家、業餘寫作者參與其中,作品豐繁,良莠不齊。掛一漏萬地分類列舉如下:一是小説,如《經山海》《金谷銀山》《村莊志》《大地》《暖夏》《燈火夜馳》《天露灣》《還鄉記》《易地記》《山盟》等;二是報告文學及散文,如《塘約道路》《鄉村國是》《看萬山紅遍》《西海固筆記》《在羣山之間》等;三是着力描寫鄉村新現實或具有較強政治抒情色彩的詩歌,如《花鹿坪手記》《春天的路線圖》、中國詩歌網“奮鬥在扶貧第一線的詩人”專輯等;四是表現鄉村變化和提出問題並重的作品,如《最後的龍爪溝》《梁莊十年》《李作家和他的鄉村朋友》等。

**從大量的文本中,可以總結出新鄉村主題寫作中的共同體想象有三重含義。**第一,作家要紮根人民,要熱情地謳歌鄉村鉅變和時代新人,以共同富裕的理想來引領人民、鼓舞人民,展現出鮮明的“人民性”,同時,這種文學行動本身也是文化構建的一部分,召喚着共同體。第二,重塑共同體作為一種思想方向,貫穿新鄉村建設的每一個階段,而新鄉村建設實踐本身也是一個充滿想象的過程,這個過程需要用文學的方式描述出來,描述的過程即展開文化想象的過程。第三,新鄉村共同體不是一種已經完成了的結構和事實,而是一種進行中的現實和未來趨勢,優秀的作家不僅要忠實於記錄現實,還要善於運用自己的思想和想象力對鄉村道路做出展望,所以,這裏的共同體想象既有充分的現實依據,又具有鮮明的未來感。概而言之,個體化時代的共同體想象,既是作為新鄉村寫作共享的世界觀和核心內容而存在,也是推動社會主義文化政治建構的重要方式。

需要進一步明確的是,由追求人的個體化到再造共同體的社會文化轉向,並不天然等於文學創作觀的轉向。現實對於新的世界觀主要是起到召喚作用,但現實的變遷往往並不能直接向作家頭腦中塞入一個世界觀,二者間有一個相互作用和艱難轉換的過程。如果不能完成觀念的轉變和更新,面對新的現實要麼“看不見”“情感冷漠”,無法展開“想象”,要麼有心無力,無法“進入”,也無法整合新的“鄉土經驗”來創造出深度表現現實生活的作品。**作家如何處理自身與當下現實的關係,也就是如何重建作家、文學與生活之間的聯繫,一直到今天仍然是新鄉村主題寫作尚未解決的中心問題,這也是學界關於新鄉村主題寫作的討論中最突出的議題。**很多作家至今仍固守鄉土文學的慣性審美,對於鄉村的認知還停留在過去,跟現實鄉村的具體情況存在巨大隔膜。這種狀況在精準扶貧政策全面推行之後才發生根本性改變。

綜合來看,推動作家與新鄉村發生關係,建立共同體的世界觀,進而實現一種新的文化政治的創造,主要有四種生產機制。

**第一種是政府、作協等部門積極倡導和推動作家下基層,把認識新鄉村和作家的觀念轉變結合起來。**2020年7月,在全國新時代鄉村題材創作會議上,中國作協主席鐵凝指出:“長期以來,深厚的鄉村題材書寫傳統在我們頭腦中形成預設的、定型的認知模式,使得我們在面對鄉村時,往往輕率地、想當然地展開想象和抒情。精神和心靈無疑是文學所要處理的最重要的領域,但是,只有當我們對精神和心靈所據以出發和形成的社會和經濟結構具有深刻而準確的認識,我們的想象才是有力的而不是粗暴的,我們的情感才是真切的而不是虛浮的。”**2022年,中國作協面向“廣大作家和所有文學工作者”啓動“新時代山鄉鉅變創作計劃”,徵集書寫新鄉村史詩的優秀長篇小説。**政府、作協等部門還積極推動作家到市縣鄉掛職。如潘靈被雲南省委組織部派往保山掛職宣傳部副部長,得以下到鄉村調查生活,寫出了《泥太陽》等幾部作品,沈洋創作出《萬物生》、王松創作出《暖夏》、楊遙創作出《大地》等,都與掛職下鄉體驗生活密不可分。

**第二種是作家主動到農村中去做社會調查。只有真正看見“當下”,才能寫出具有“當下性”的鄉村,也才能真正地想象未來。**如前所述,《湖光山色》的創作起因就是周大新回到故鄉做調查,瞭解到很多新情況、新情感。農村該往哪裏去?在城市化進程中,土地存在的意義是什麼?這是他在創作中一直思考的問題。紀紅建尋訪了14個省39個縣202個村莊,通過實地採訪扶貧工作者和在地農民,才寫出了沉甸甸的報告文學《鄉村國是》,這部作品在敍寫脱貧攻堅的歷史成就的同時,也注意到以歷史的態度來呈現扶貧的艱鉅性、複雜性和長期性。趙德發的《經山海》、關仁山的《金谷銀山》、陳應松的《天露灣》等眾多新鄉村作品,無一不是來源於作者對當下鄉村改革所做的深入調查。

**第三種是作家帶着扶貧的政治任務下到農村,在幫助農民實現脱貧的過程中,獲得了創作感情和創作素材。**需要注意的是,不同於前面提及的為創作而下鄉掛職的作家,這一類型的作者,其首要身份不是作家,而是扶貧幹部,嚴格説來,其文學作品只是扶貧工作的副產品。如陳濤在海拔兩千多米的甘南藏族自治州池溝村擔任“第一書記”時,“諸般生活與工作的況味時常襲來”,促使他在忙碌的間隙開始着手記錄扶貧見聞和感想,最後結集為《在羣山之間》。李約熱於2018年3月到2020年4月間,在廣西鄉村擔任村“第一書記”,兩年的扶貧經歷讓他寫出了《李作家和他的鄉村朋友》,關注貧困鄉村每個個體背後的故事與淒涼,凸顯了脱貧攻堅的必要性和艱難性。詩人王單單是作為扶貧組成員下到雲南昭通農村扶貧,“《花鹿坪手記》的寫作跨度歷時兩年多,內容都是我親身經歷的事情……再好的寫作準備都抵不過真正意義上的‘深入生活,紮根人民’”。詩人向來以追求自我的個體化、精神的獨立性自居,而這樣真情的告白出自一位優秀的詩人之口,無論如何,都是令人驚訝的。

**第四種是打破文學創作、文學活動和文化建設之間的界限,讓文學化作文化性、物質性力量去參與新鄉村建設。**2007年,評論家何平就“社會主義新農村建設中的文學參與”的課題進行社會學式調查,其後又進行了“江蘇基層文學調查”,前後相繼的兩個調查項目,一直持續到大約2017年。在何平看來,作家要像梁漱溟、晏陽初那樣下基層,把文學轉化為更具直接性、物質性、身體性的文化參與,把作家主體、文學主體轉化為農民主體、鄉村主體,並提出了若干策略。從實際情況來看,何平式的主張,真正變為普及性的物質現實的似乎並不多,如建設農家書屋、文學創作基地等雖然落到了實處,但與農民的真實需求之間的聯繫還是比較薄弱。但無論如何,何平式的思路和理想依然是寶貴的,特別是一些詩人和藝術家仍在持續探索藝術與鄉村的結合,充滿了多種可能性。

構成以上四種文學/文化生產機制的具體因素,除了現實的召喚以外,還有意識形態的引領,文化機構的積極倡導,文學創作和學術研究項目化的支持,評論家的熱烈呼喚,作家的主動參與,以及各種媒介的推波助瀾等。透過這些機制,我們可以看到,新鄉村主題寫作的文化政治要求就是:作家要積極投身於火熱的新鄉村實踐,紮根於人民,以文學的方式為社會主義新農村建設、精準扶貧、鄉村振興等賦予文化形式;要注目於鄉村發展的主流,發現人民的偉大創造,對鄉村道路的前景展開想象,表達對於共同富裕的不懈追求。

説到底,**新鄉村主題寫作突出表現為鮮明的政治性乃至體制性,有着幫助建構新的意識形態和鄉村文化的政治自覺。**但是,除了具體的故事內容不同,這種新鄉村主題寫作在世界觀上是否是“土改”文學、“合作化”文學的簡單重複呢?每一種鄉土文學實踐的背後,都藴藏着對於鄉土社會進行研究的視角。經典的鄉土社會研究視角有四種:家族的視角、社會治理和控制的視角、階級分析的視角、文化的視角。“這些視角有意無意地都圍繞鄉村共同體的公共秩序的維繫和瓦解而展開。”“土改”文學、“合作化”文學的共同體想象主要是從階級視角出發,表現的是如何通過階級鬥爭來建立階級共同體;新鄉村主題寫作雖然要直面資本下鄉、鄉村向哪裏去等內容,但並不包含階級鬥爭的內容,而是以社會治理和控制,以及文化的視角,來想象新的鄉村共同體。

結語

改革開放四十多年,鄉土文學的主流敍述建構起“集體是一種桎梏,鄉村是落後的,都是需要被拋棄的”這樣一種潛意識。然而,從開始新農村建設到實施鄉村振興,鄉村又在新生,正在創造出新的共同體文化。新鄉村主題寫作的發生、發展,與國家戰略、意識形態和文化生產機制密切關聯,共同體想象貫穿其中。所以,新鄉村主題寫作不僅僅是一個關涉新時間的概念,更是一個如何用新觀念、新視角來理解新現實和建構新文化的概念,最終呈現為一個詩學與文化政治相合一的社會主義文學樣式。

新鄉村主題寫作儘管已經取得可喜的成績,但其中有可能被時間之篩挑選出來而成為《創業史》《山鄉鉅變》這樣的經典的作品,似乎尚未出現。更多的寫作,不是直接充當了意識形態的傳聲筒而使得敍事顯得格式化和僵硬,就是無視新鄉村建設過程的複雜性而損傷了故事和人物的豐富性。雖然,共同體想象本身就是建構文學美學的一種具體方式,但共同體的觀念與美之間,並不是一種直接呈現的關係,兩者統一於想象性的藝術世界當中。進一步而言,新鄉村主題寫作與社會主義文化政治的構建之間,雖然具有直接關聯的一面,但在總體上應該是間接的、纏繞的關係,後者要依賴於前者創造出豐富生動的藝術形象而獲得形式。所以,創造性的寫作要勇於進入到新現實的內核,發現新鄉村的豐富性和複雜性;共同體的想象要保持對想象的共同體做經常性反思,這樣才能超越平面寫實,超越既有觀念和敍事模式的束縛,創造出共同體在新條件下新的可能性。