回答一下“她為什麼化了妝”_風聞

柳飘飘了吗-柳飘飘了吗官方账号-06-09 08:18

作者 | 柳飄飄

本文由公眾號「柳飄飄了嗎」(ID:DSliupiaopiao)原創。

猶豫再三,還是得聊聊上週五墜亡的那位母親。

為還不知曉事件的讀者補一下背景。

5月23號,一個孩子在校內被汽車碾壓至死,本是十足慘劇。但當母親去學校討要説法之時,網民的關注點卻一下子走歪了:

再也沒人討論孩子死因的蹊蹺,鋪天蓋地都是對母親的外貌穿着展開的攻擊,聲稱她“化着全妝,穿戴奢侈,還着黑絲襪”,一看便不是個悲慟的母親,反倒像博出名的網紅。

儘管孩子父親解釋了,母親的妝容純粹是出於銷售崗要求的職業套裝,依然未能讓誅心者閉嘴,更有大v直接蓋棺定論這位母親是在拿孩子的命索自己下半輩子的榮華富貴。

甚至,連母親説話語氣“冷靜”都成了過錯,被打為不愛孩子的“鐵證”。

至此,輿論中心從為死者討公道變成了對家屬討伐。

受害者一家繼續受迫害,施害者不費吹灰之力美美遁形,路人爭當幫兇。

荒唐不?

飄之所以猶豫而沒在第一時間發聲,就是覺得有些大是大非之事,但凡是個人都能辨別對錯,有一種根本不需要誰去特意説出來的人性共識。

但我低估了互聯網時代對人的異化程度,竟不知網絡陰溝裏早生出一羣非人的網民,數量之龐大,影響之惡略,已不容忽視——

6月2日,這位母親從24樓一躍而下,自盡身亡。

那些嚷嚷着要看這母親肚子裏有幾份愛的網渣們,這才怏怏散去。

飄今天不想再在妝容上費過多口舌。

先不説她本就是出於工作性質的職業打扮,無可厚非。退一萬步來講,哪怕是個人自主打扮,你又有什麼資格去給她定罪?

一旦陷入“悲慟者不配打扮”的道德綁架誤區,任何人便以為自己有權用“可惡,她兒子都死了竟然還有心思______”的填空句式給人亂套罪名了。

對生命的理解有多淺薄,才能從一位悲慟的體面人身上僅讀出求財的促狹意味?

在這位母親冷靜的語態、得體的着裝中,我感受到的是無限心疼乃至欽佩。

在為孩子聲討説法的每一個視頻中,這位母親其實並沒有蛆蟲們意淫的大施粉黛,只有齊整的衣着,與簡練乾淨的束髮。

而被噴過於“冷靜”的發言,更是句句在理。

訴求不過幾件:

一想知道為何孩子會死在校內的人行區域,那本就不該有車;

二想追問那位碾壓孩子的老師,明明在第一刻就感到撞到東西,為什麼不下車查看,還反覆傾軋?

三想了解孩子事發後的救助過程到底是否到位,校方有沒有隱瞞包庇之嫌?

這樁樁件件,幾乎囊括了促成這類意外慘劇的所有關鍵元素,哪一句冤了學校?又哪一句胡攪蠻纏了?

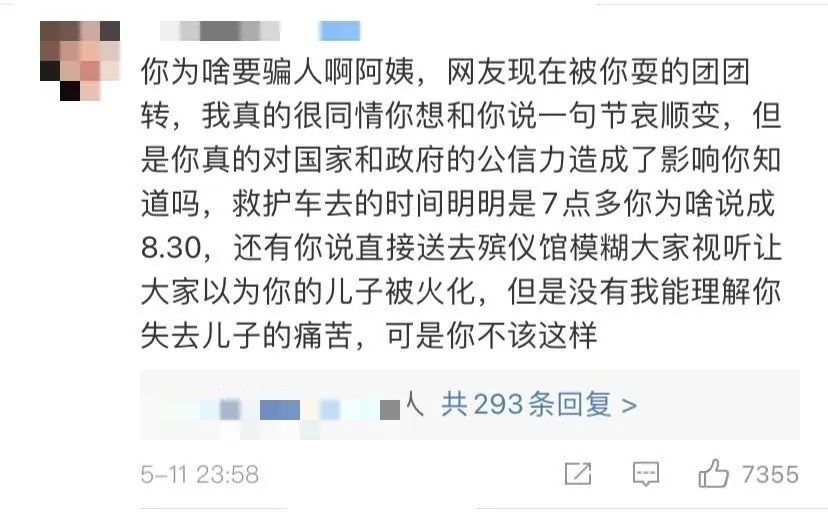

記得前幾年我曾為成都49中那位母親寫過一篇文章,彼時她因質疑孩子之死有異樣,心急忙亂之下在網上提出對學校的無根猜測,以至於後來監控石錘了自殺事實,她便立刻因自己喪子那一刻的慌不擇路而被釘上了“吃自家小孩人血饅頭”的恥辱柱。

你看,誅心者真是立於不敗之地。

冷靜有冷靜的罵法,慌亂有慌亂的罵法,總之就是不相信一位母親對孩子有愛,堅信賣子求榮才是人間常態,也不知道它們經歷過什麼。

於我,信奉的是“世人有千萬種活法,便有千萬種悲慟形態”。

有人能在劇痛之下仍舊保持條理與體面,很奇怪麼?

非但不,還因這類人對生活的期盼與尊重程度之高而更該讓人憐惜。

記得小時候讀《紅樓夢》,我實在想不明白無論黛玉如何病,為何在曹公筆下都帶美感?彼時生命經驗尚且稚嫩的我,只當是種文學手法,又或許是一股封建餘味,塑造一種女性弱柳扶風的病態美。

但長大後再讀,便覺得作者不大可能如此膚淺。那些看女人只有白瘦幼弱之美的男凝筆法,才寫不出顰兒那張犀利的嘴。

實際上,一個體面、美好的外型,之於林黛玉,可以説就是她的生命本身。

常説林黛玉性靈,因為她就象徵世界原初的可能面貌,該是美的好的雅緻的,眼中容不得一絲醜的惡的迂腐的存在。

她的“美”和“病”本就是雞生蛋蛋生雞,因帶文學美感的精神潔癖而易病,又以維持住美而抗病。

世不遂人願,所以她常感“一年三百六十日,風刀霜劍嚴相逼”,也所以她葬花,縱是這世道再污糟,也想以己之力讓這些花潔淨地來,潔淨地去。

對體面的執拗,本就是她對抗世事的方法。

世人對這類人其實並無太大善意,覺得她高敏,易碎,待她真的邁向死亡,惋惜之餘還要評説幾句“不要逃避,要堅強,不要讓壞人得逞”,似乎認為自盡就一定是脆弱之舉。

殊不知過剛,才易折。

唯有越真正在意生命的人,才越會篤信生命該當是完美的,當美被攪碎,才越做得出決絕之舉。

所謂“質本潔來還潔去,強於污淖陷溝渠”,不知以死鑑身的那位母親,最後一刻是否也如此。

我並非將這位墜亡母親比同林黛玉,我不瞭解她,也沒有資格去為她的人生刻碑立論。

我只想説,這世上有這樣的人,即便是極苦時也體體面面,乾乾淨淨。

也有這樣的人,能以極強意志力短暫地按下洶湧的悲傷,只為理出一個清醒的大腦,讓受害者走得清楚明白。

這樣的人,有着低等生物永遠讀不懂的傲骨。

喪子母親墜亡後,詞條“不要通過傷害自己自證”上了熱搜。

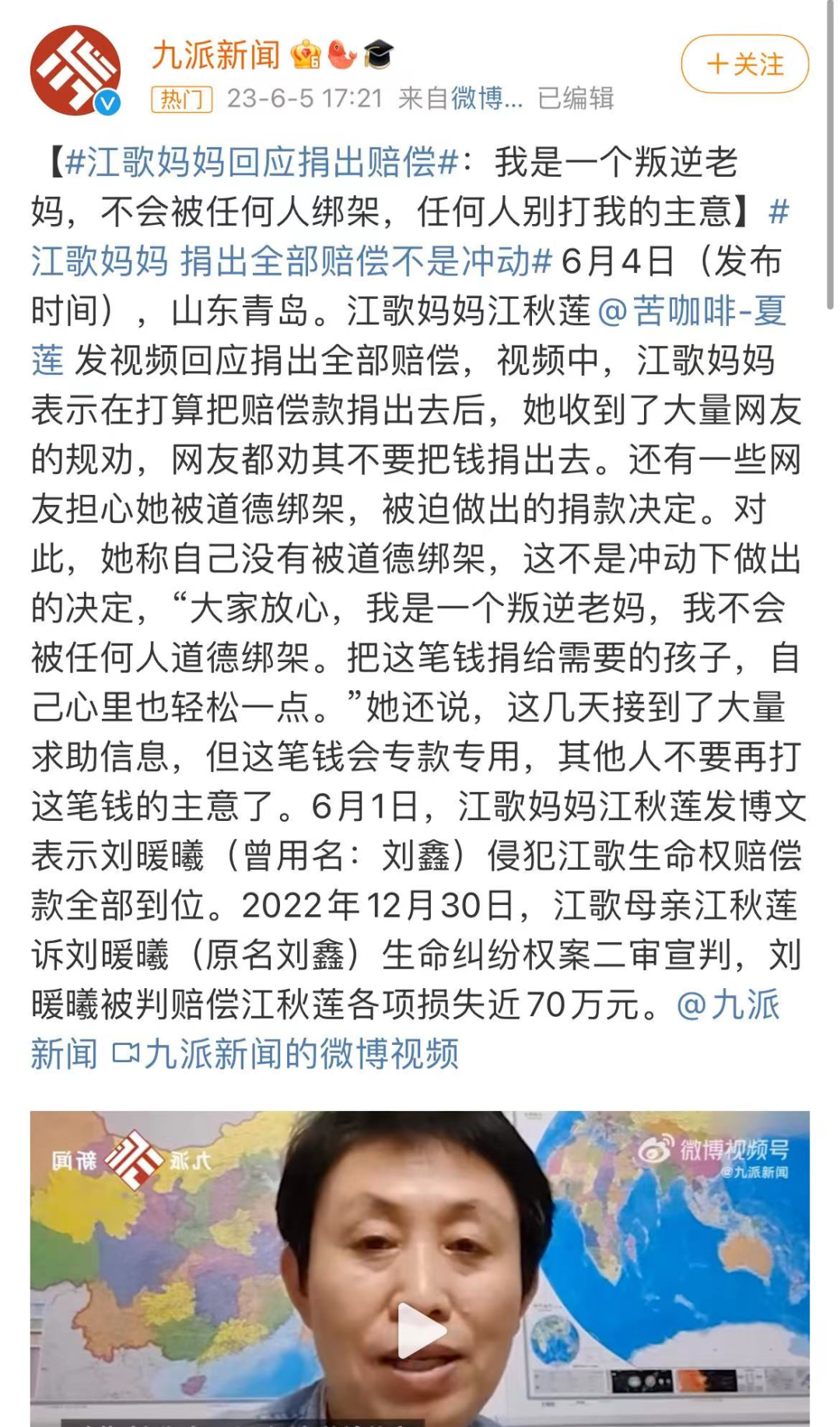

熱搜下,許多人提到了江歌的母親江秋蓮女士。

兩位母親的境遇確實有許多相似之處,尤其在暴露人性之深,之醜,之暗上。

江母沒有黯然離開。

自江歌遇害後的數年間,她將躲在互聯網背後攻擊女兒的隱身者一個個揪到庭審現場,而最令人切齒的劉鑫,也在前幾日被強制執行完所有予江母的賠償。

別誤會,我無意在江母與墜亡母親之間分個高下,這不過是兩種不同秉性的人,為同樣的目標做出的不同選擇罷了。

二位母親的對比,倒讓我想起魯迅在給青年薦書時曾説過的一句話——

“中國書雖有勸人入世的話,也多是殭屍的樂觀;外國書即使是頹唐和厭世的,但卻是活人的頹唐和厭世。”

此刻要是你腦子裏只有“崇洋媚外不愛國”的條件反射,那大概是可以直接右上角退出文章並取關我,謝謝。如今的情形自然不比當年,我們不妨把多餘的前提與態度摘掉,只留兩個關鍵句:

死人的入世,與活人的厭世。

一如上述所言,帶有林黛玉人格之人,就如那句風刀霜劍嚴相逼,展露的其實正是活人的厭世。

而江母,則是那“死人的入世”(非貶義)。

正是江秋蓮女士,讓我得以重新審視魯迅先生的這句話,原來還可以理解為“需得有向死而生的樂觀,才能在荒唐的境遇下入世”。

江母便是仗着一股死氣活下去。

這種死氣並非麻木不仁,而是體現在身心巨創的復仇者身上,一股把自己性命交諸出去的不管不顧與狠唳。

在採訪中,她數次表明自己早在2016年便同江歌一併死了。

這條生物學上的殘命,唯一目的便是替江歌討要一個公道。

在b站,江母的自我介紹是“此生唯一的身份是江歌媽媽”。

這未必真是她整個人生的概括,但確確實實是自女兒離開後,她這漫長後半生的碑文。

所謂“自我”這種活人才配談的東西,於她而言,早隨女兒去了。

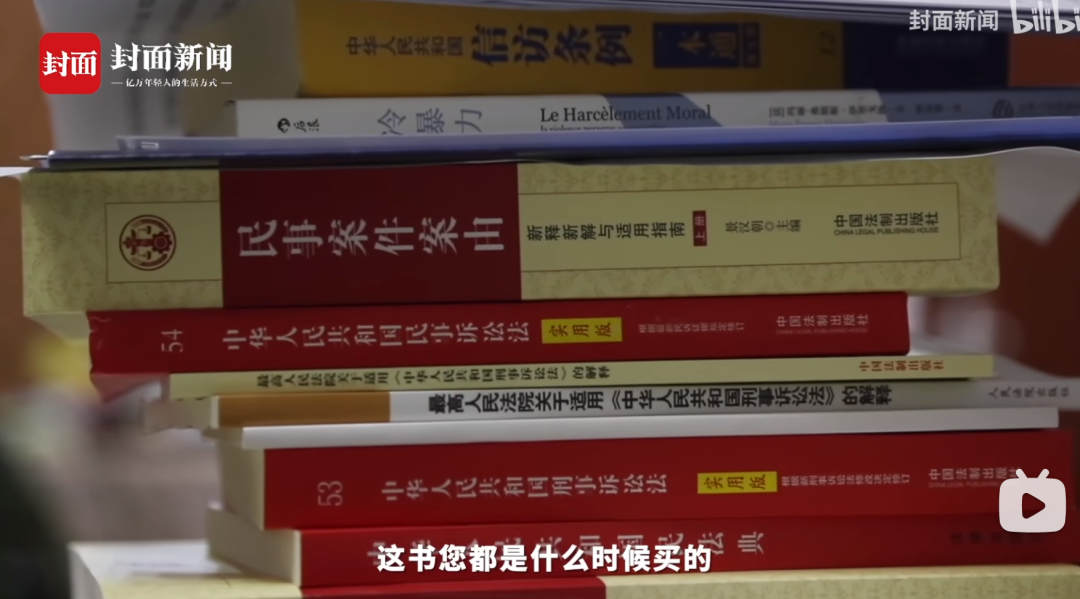

江歌遇害後,江母挺過了劉鑫黨羽們數年來剜心剔骨的網絡攻擊,從一個使用word文檔也需依賴女兒,教育程度一般的鮮活中年婦女,成為了一個各式軟件信手拈來,法律條文熟稔於心的六邊形復仇戰士。

但凡還有些在乎自我的血肉之軀,都很難做到如此境地。

之於如今的江母而言,死,是全天下最簡單的事罷了。可為了江歌,她選擇吊着一口氣,決不温順地走進良夜之中。

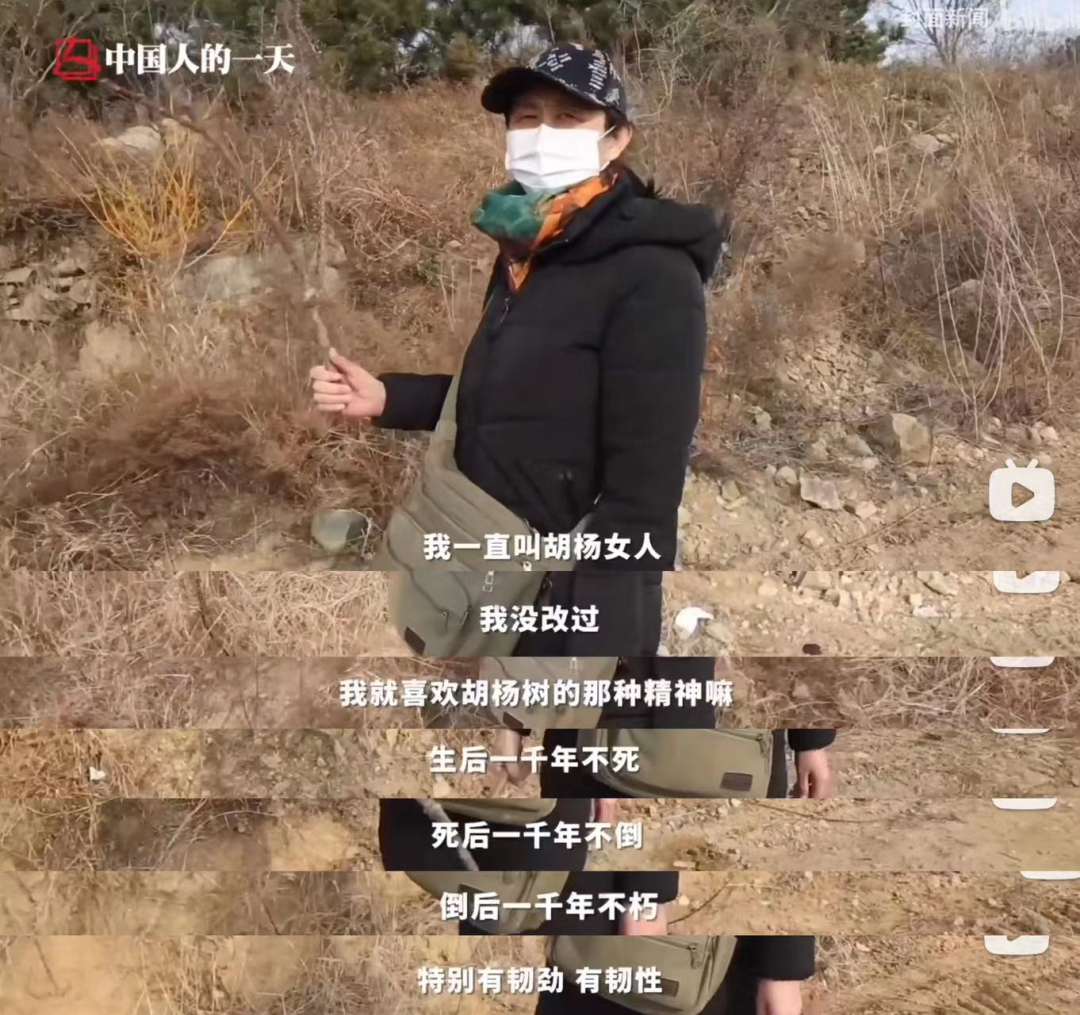

在新聞的跟拍裏,江母曾形容自己是“胡楊女人”。

她説她欣賞胡楊的韌性,一千年不死,一千年不倒,一千年不腐。

江母確實胡楊,但她不止於韌。

三千年,生死都立得直挺,倒後也是硬骨,這才是江母。

那世俗意義的“韌”多少有些配不上她。

傳統稱道的“韌”其實更多是一種“忍”,更貼近魯迅最初談死人的樂觀想要諷刺的那種精神。

一種洗腦式的,假大空的,無意識的機械“活着”。

好比《地久天長》中王麗雲,在失獨後的所有歲月裏,只剩一種對世界失去連接的空洞狀。

於她而言,時間自那以後,從未走過。

淪為英年早“逝”的一具行屍走肉罷。

可江母不是。

縱是一股早將生死置之度外的氣場,卻永遠維持住一個戰鬥的姿態。

韌是你壓它便倒,你走它便起,而回看江母這數年,你壓她,她一刻不曾倒。

對陳世峯,判決前她在庭前呼籲死刑,判決後她查詢引渡條例,做足一切準備,待他回國服刑。

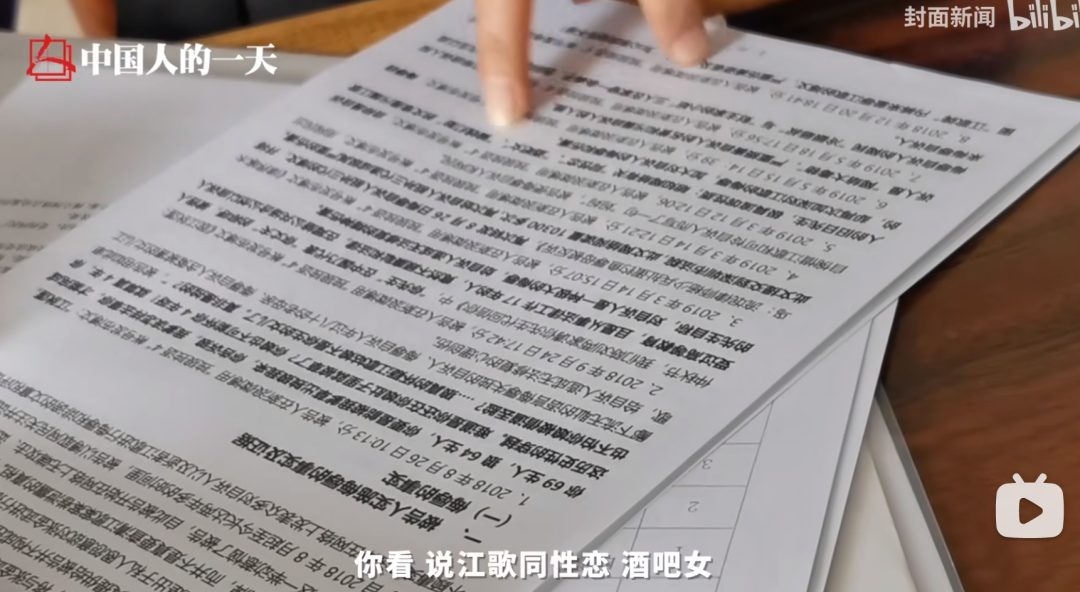

對劉鑫,刑法條例無法給予其罪罰,江母便轉頭查閲民法,收集的材料與訴狀堆成紙山,主線任務間,還要插縫地對劉鑫每一次在互聯網上的失智惡言,句句回應。

於那些流竄作案的網絡暴民們,江母也沒一絲鬆懈,曾有一位素不相識的大學生髮表數篇造謠的漫畫和文字污衊江家母女,江母便驅車1300多公里,提交了兩三百頁的證據,將它告上法庭。

然後她説,“如果江歌還在,我一輩子都不會知道建甌這個地方。”

這哪裏是韌。

這分明是一個人,活成千軍萬馬的磅礴。

終究,向生者死了,向死者活着。

兩位母親都選擇了“不願走出去”,也都以自己生命認知中最艱難的方式,替孩子的冤屈與自己的良善做着無盡的證明。

倒是那些網絡暴民毫髮無傷。

江歌案剛發生時,我也實在不能理解那些向江母言語插刀的劉鑫粉絲,為何會對一個素不相識,又和你無冤無仇的苦命人如此歹毒。

直到這位被撞孩子母親因冷靜的語態和得體的着裝被攻訐後,我才懂了。

原來世界上真有那麼一羣活在網絡溝渠裏的蛆蟲,以人為食,最愛藏在熱點下的輿論縫隙裏蹦躂。

如藏身於毛髮之下的吸血跳蚤,你無法跟這玩意兒講理,根治的辦法只有一個個揪出來讓其失去作惡的餘地。

東野圭吾寫的《惡意》裏,主人公野野口,幾乎是對這類蛆蟲最好的註腳。

故事圍繞一位知名作家日高之死展開。

野野口是死者的發小,兩人交往甚督,刑警便對他的日記內容展開偵察,在裏面挖到不少“料”。

例如,上面記錄了日高平時竟有殺貓之類的殘忍行為,還發現野野口居然是日高的影子寫手,徹底顛覆了世人對名作家的人品觀感。

果然,在野野口的家中發現了志高作品的大量原稿,同時野野口也認罪伏法,聲稱是因為不願再當筆替,被日高威脅才起了歹念。

事件爆發後,輿論一片譁然,同情野野口的羣眾紛紛替他請願降低罪罰。

可辦案刑警卻覺得此事並沒如此簡單。

經深入調查,竟發現所有認識志高的人,都不相信野野口會是他的槍手,不單因為志高平日的人品,更因這些作品所有的思路形成和素材收集過程,身邊人都看在眼裏,全是志高一人所為。

案件一時變成羅生門。

你們猜結局是什麼?

真相是,野野口就是一個無才無能無德的平庸作家,而日高的名譽都是自己紮紮實實掙得的。

可野野口究竟為何要污衊日高?

常理而言,得是日高狠狠傷害過他吧?

答案是沒有。非但沒有,日高還是個處處幫扶野野口的完美友人。

兩人在學生時期都是被校園霸凌的對象,但日高選擇了反抗,而野野口卻加入了校霸們的團隊。

多年後,成名的日高非但不記仇,還在對野野口處處提攜。

可正是日高這般過人的良善,卻觸怒了野野口那偏狹的陰暗角落。

若你那麼聖潔,我又算作什麼?

若別人可以做到此番境界,那自己髒心爛肺的人格面,又還剩什麼藉口?

好人之於惡人,便如一面照出殘酷真相的鏡子。

因害怕照見自己的醜陋,於是用盡全力,砸碎對方。

一如野野口決意要毀去志高的美好,甚至不惜杜撰一本假日記,對已出版的書沓寫大量作品偽裝成“原稿”,一邊精心製造犯罪現場,一邊鋪好控制輿論的脱罪之路。

你看,世上的惡不單源於惡。

美好於野野口之輩而言,反倒能催生更深的惡。

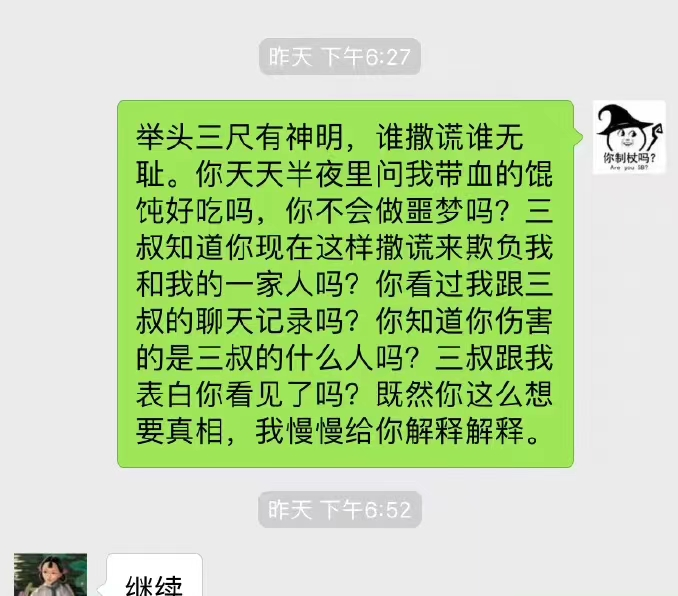

回過頭來,網絡上那些對喪子母親的穿戴惡毒揣測,那些劉鑫之輩們數年來苦苦抹黑江歌的言行,莫不過如此。

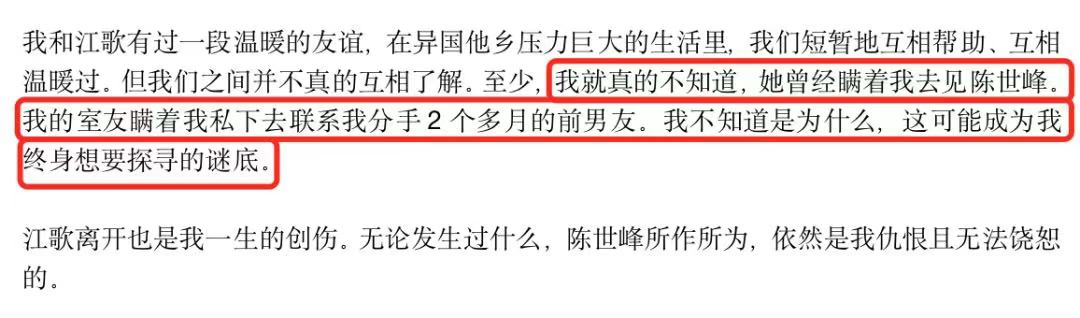

劉鑫從前至少不説江歌壞話,到如今又是造謠江歌與自己是同性戀人,又是無憑無據暗示江歌與陳世峯暗通款曲,抹黑江歌為小三,不是因為她當真認為江歌是如此人。

反因她太知道江歌根本不是這種人。

圖源|劉鑫微博文章《劉鑫最後的話》

一個美好到犧牲自己去拯救他人的靈魂,讓她根本無法自處。

江歌便是劉鑫不敢直視的那面鏡子。

墜亡母親也是網絡暴民不敢直視的那面鏡子。

每一個光明正大活着的人,都是一面亮堂的鏡子。

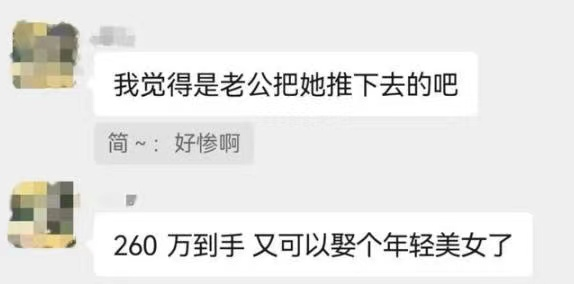

如今,殺死那位母親之後,這些渣滓又盯上那位悲慟到被擔架抬走的父親:“拿了賠償再結婚”“是他推下去的吧”……

看,一位好丈夫好爸爸,又照出了一堆妖魔鬼怪。

它們越是嫉恨,越是他無瑕的最好證明。

逝者已逝,惟願生者更堅強,更願生者不必再堅強。

作為旁人的我們,比起勸慰他們儘快“走出去”,或許幫他們驅趕一下在周圍亂飛的禿鷲蠅蟲更實際。

這也是我猶豫再三終究決定寫這篇的原因。

而於江母,於那位活下來的父親。

或許你們不必再執於自證,也願你們能關上手機,好好地處理自己的傷口。

我很贊成那條熱搜的呼籲——

勿自傷,真不值。

光風霽月的人,活着,便是一場最大的報復。

本文由公眾號「柳飄飄了嗎」(ID:DSliupiaopiao)原創,點擊閲讀往期精彩