上影節評委主席傑茲:我爸東北的,我爺爺建過大連_風聞

第一导演-第一导演官方账号-导演社群06-19 08:12

撰文/法蘭西膠片

他的傳奇很離奇。

他是文體不分家的藝術天才,是鼓手,也是詩人、作家,還是生涯所有賽事半贏半輸的拳擊手。

他為安傑依·瓦依達的**《灰燼與鑽石》提供過重要的創作文本,還給羅曼·波蘭斯基**的長片處女作寫過一稿劇本,他是波蘭新電影的中堅力量。

但從1991開始認定自己拍出了生涯最爛(豆瓣評分可不是)電影后,他竟然息影17年,成了美國西海岸著名畫家,並以繪畫為生。

你可能會覺得,這麼藝術家的人生,我們凡夫俗子還是望塵莫及吧,並不,雖説移居美國的日子裏遠離了導演崗位,但他還會以演員身份參演好萊塢大製作,比方説1996年蒂姆·波頓的**《火星人玩轉地球》,甚至是《復仇者聯盟1》**,他在其中扮演嚴刑拷打黑寡婦的俄羅斯高官,當然了,沒幾分鐘他就被斯嘉麗·約翰遜反殺……

2008年,大師復出之後,其導演作品再次接連獲得威尼斯、戛納的評審團大獎,不給年輕人留活路。

而當這位85歲高齡的波蘭電影大師告訴你,他爸出生在上世紀初的東北,大連這個城市的現代規劃起源於他爺爺的時候,坐在上海銀星皇冠酒店二樓金爵廳的你已經受不了了,這人生太魔幻了。

“大連的老城市內,中間有一個廣場,道路像射線一樣向外放射,這個都市規劃就是我爺爺做的,而我父親就是在那個時候出生的。”

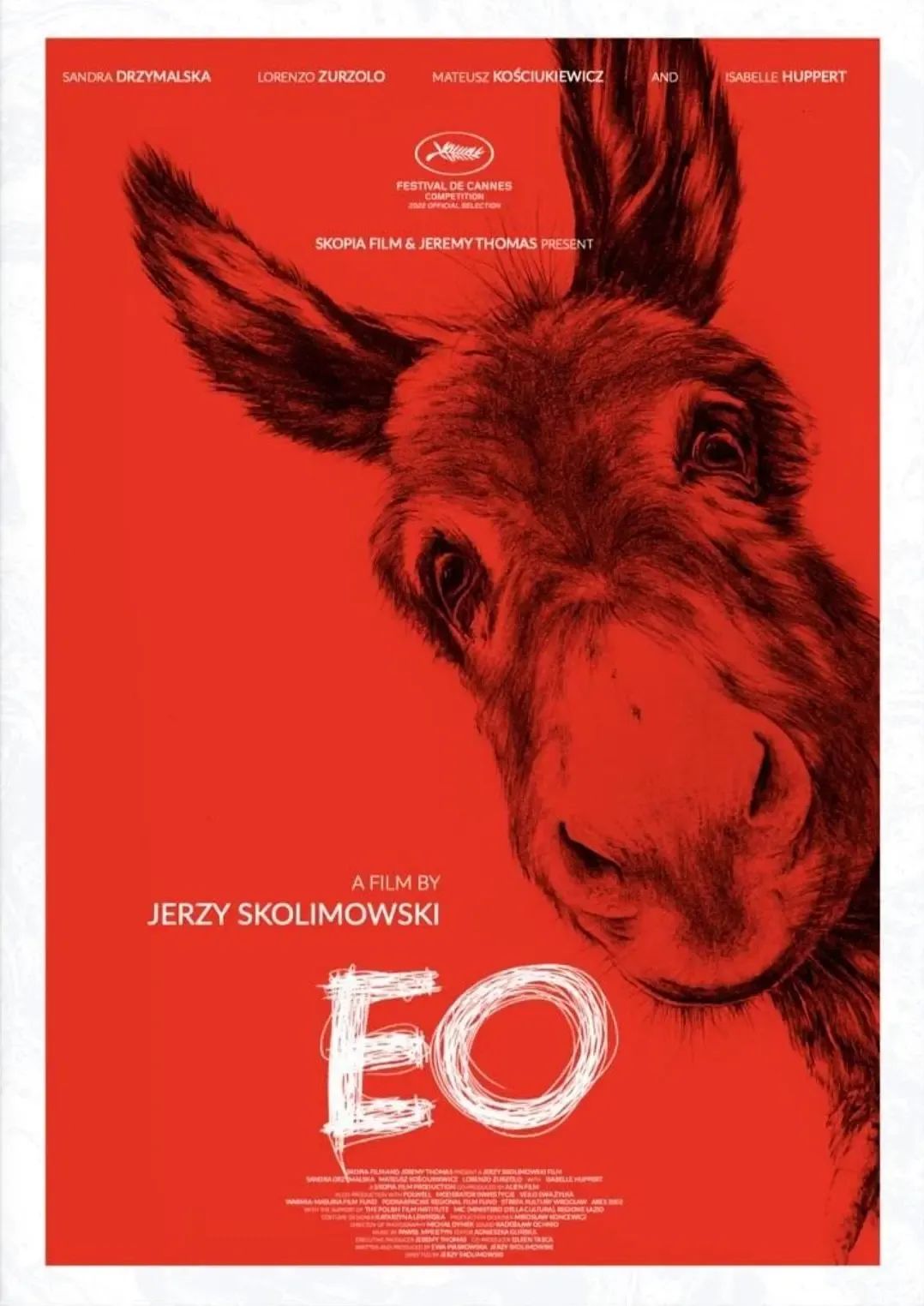

他就是傑茲·斯科利莫夫斯基,你一定看過他最近的新作**《驢叫》,但他最近這十天的身份,是第25屆上海國際電影節金爵獎評委會主席**。

傑茲·斯科利莫夫斯基

這場大師班,由上海大學電影藝術中心藝術總監、上海電影學院特聘教授馬可·穆勒老師主持,這是今年上影節最硬核的一場大師班,我們一起重新回顧了電影史,瞻仰了這位謙遜與高傲共存的電影大師的多重側面。

其實從這個“選角”角度來看,上影節是在做一場真正有評審團價值的電影節,在傑茲·斯科利莫夫斯基面前,評審成員的審片理念也需要經得住一位行走的電影史的審視,再説,傑茲·斯科利莫夫斯基雖然在復出階段,但其實也一直遠離核心電影業,更是遠離娛樂行業,這讓上影節只針對電影來説更加單純。

今天是上影節最後一天,在今年的高信息量輸出的論壇裏,**第一導演(ID:diyidy)**選擇回顧這一場主席論壇,父親節從大師的父親講起,近9000字,乾貨怒嚼。

01

大連來的人

我爸東北的,大連我爺爺造的

我怕我們今天説的東西會太過於理論化,我不妨先講講有關我的父親是在中國出生的故事吧,這個故事講起來大家可以活潑放鬆一點。讓我們現在開始務實吧,之後再務虛,哈哈。

我的父親呢,他確實是出生於中國的東北,但那是在19世紀末到20世紀初的東北,因為我父親的父親,也就是我的爺爺,他是一個相當有名的工程師、建築師,他當時在中國的東北建造橫跨西伯利亞的鐵路,從莫斯科一路要到符拉迪沃斯託克,也就是我們現在所説的海參崴。

到了海參崴之後,我爺爺和他的合作者們相處非常的融洽,以至於有一位非常重要的富人,找他説,你為我們設計一下海參崴的星城吧,我們就要在這個地方造一個星城,這座城市就是非常著名的中國城市——大連。

當然建築計劃就是在大連的老城市內,中間有一個廣場,道路像射線一樣向外放射,這個都市規劃就是我爺爺做的,而我父親就是在那個時候出生的。

所以純粹出於命運的安排,我父親出生於中國的東北,在大連附近的某處。

02

踏入行業

可能是神蹟吧,我進入這行的過程太順滑

我最早是一個爵士樂團的鼓手,但打得很差。我也當過拳擊手,不過是業餘的,有一半的比賽都是輸的。

我確實也是一個詩人,發表過詩歌,但只不過是發行量很小的刊物,令人不好意思,所以並不值得美譽。

總體上來講,這是我做電影前的其它嘗試,只有製作電影才是我真正走進大眾的唯一機會,能夠真正的將我建立成一個藝術家。當然我覺得還是挺幸運的,踏入電影行業對我來説還是非常順暢,而且我也一直紮根在其中。

最早要從《灰燼與鑽石》這部電影開始,當年導演安傑依·瓦依達把劇本給到我,並且給出了他的解讀。當時我對這個故事還是比較感興趣的,我就去閲讀了一下,但我有其它的職業,或者説我正忙於其它的事情。

當然,我是希望能對波蘭電影史上最偉大的人保持禮貌和謙遜,我就説,你是不是有可能把這個劇本重新寫一下,要不然,讓我嘗試一下。那天晚上我用了5到6個小時的時間,針對這個劇本做了很大的調整,再給到他當時的編劇,第二天早上,那位編劇非常非常滿意,説實話,我也是沒有料到。

我還參與了電影裏一個角色的競爭,因為他們要挑選一個拳擊手。我來到劇組所在的小鎮,沒想到有大概200人在競爭這個角色,劇組每天都會有一場試鏡,每次都會淘汰那麼幾個人,當時我的機會可能比較渺茫。

結果大概過了兩週的時間,來的人越來越少,200個人最後剩下70個,又淘汰了20多個,最終剩下了40個,就這麼幸運,進入決賽圈裏的人有我,作為最終三名倖存下來的幸運兒之一被選中,這是我當時比較早期的觸及到了電影行業,我回想起來卻覺得這一切一點都不難。

《灰燼與鑽石》之後,羅曼·波蘭斯基就找到我,他説我之前為安傑依·瓦伊達寫了劇本,要不要也為他工作,要不要到他的劇組裏來?這部戲就是羅曼的處女作《水中刀》。

我答應了他,幾天後,這個電影項目就做成了,之後電影也是獲得非常大的成功,所以大家可以看到,在整個電影行業當中,我真的是比較幸運的。這個經歷改變了我的觀念,我覺得電影應該是我未來的職業發展方向。

當然,我那個時候還是不太清楚電影的製作,我也是過了幾年之後才真正見到了電影行業之中比較棘手的問題,但在一開始,我到底是因為幸運還是因為什麼原因?這個我不太清楚。總體上我覺得這個過程非常順滑,也沒有什麼太多的問題,也許我有這方面的才華,要不就是神蹟降臨,我的電影生涯初期就是沒有任何的問題。

03

重返大學

四年裏每年都在拍短片,最後組成一部長片,拿到文聘

當年我在洛茲電影學院上大一的時候,國家奧組委正尋找一位能拍短片的導演,拍一個體育短片。我“作了個小小的弊”,因為奧組委他們想找電影學院的畢業生,從職業電影人裏挑選。説實話,我才開啓電影學院第一學期的頭幾天,奧組委問我:“你之前上過電影學院?”我説,“是啊,我之前上過電影學院”,上了三四天也算上過嘛。

當然,是挺幸運的,奧組委相信了我的話,我也就在我做大一新生的時候完成了我的第一部紀錄短片(《拳擊》),因為這個電影是關於拳擊的,而我對於這個主題非常熟悉,所以對於我來講,這個題材沒什麼太難的地方。

年輕時的傑茲·斯科利莫夫斯基

其實當年我被電影學院錄取之後,我問了自己這樣的問題——我已經二十多歲了,為什麼還要回來上學?

我在四年的電影學院學習生涯結束後,其實是有機會成為某個大人物的助理的助理的助理,在一年或者兩年之後,我就可以晉升成為助理的助理,再接下去直接成為那個大人物的助理。如果足夠幸運,也許再過10到15年,我就有機會去拍攝我的第一部長片。

然而,我在想,10年?這是不是太長了?我要等那麼長的時間嗎?

所以我決定,稍微地走一點“捷徑”,在電影學院的四年裏我持續拍短片,每一次我拍的都是同一個小人物的故事,這個小人物一直對他的周遭生活感到不滿,而且他一直想要在他的生活當中做點什麼來發生翻天覆地的變化,所以他決定要去參軍,希望能夠改變他生活的走向。這個故事其實就是這個電影的主題,就是這個年輕人他的一天,他如何決定做什麼來改變他的生活走向。

我可能是當時唯一的一位決定不要改變演員任何的形象,包括頭髮也不要剪,鬍鬚也不要做任何的變化的導演。因為當時我需要一片一片地拍攝,四年的時間我把這部電影的一個部分一個部分地完成,所以當時我可以説時刻做好了拍長片的準備,在任何時候我想要再加一段也是完全可以的,所以我就開始問自己,也許我自己本人就是那個時刻做好準備的電影人。

確實是如此,比方説,為什麼我也參演了一部分呢?因為確實找不到演員來演了,但結果總體上還是挺不錯。當然,這很幸運地幫我節省了職業生涯發展的時間,縮短了這個進程,我們看到這些小的電影的片段,最終我也把它放在了一起,變成了一個72分鐘長的故事片。

我覺得它還是可以被認為是一個嚴格意義上真真實實的故事片。

記得上大二時,我們學習改編。我們的作業就是要改編一個文學作品,我沒有辦法用我自己的劇本了,我沒有辦法用自己的作品了,畢竟那時我也沒有再發表所謂的文學作品,不符合老師的要求,所以我就開了一個玩笑,我決定來改編莎士比亞的劇本,其實就是《哈姆雷特》,我就編了一個比較怪誕的故事。

短片《小哈姆雷特》劇照

其實我還在繼續寫作,因為我在編劇嘛,編我自己電影的故事。電影裏面你們聽到的每一句台詞,都是我自己寫的,但是我沒空來為別人寫作了,太忙了,這四年我真的是太忙了,每一分鐘,每一個機會,都是為了不斷地打磨我的劇本。

你們知道這72分鐘的長片,是一個羣像,也許其中包括了20-25集的故事,每一集都是一個獨特的、獨立的組成部分。

舉一個例子説明,我有必要有一分鐘的時間來展現我已經學會了變焦,就是拉遠、拉近這個鏡頭,為了表現這個技巧,我的大部分的同學都會去拍汽車,汽車朝鏡頭駛來之類的,用變焦來體現車的飛馳,渲染視覺效果,讓觀眾覺得這個車是猛地衝到了眼前。我採取了截然不同的做法。我剛才解釋過我那個畢業短片是25個或者更多不同的攝像機拍法,其實我把每一種方法都看成這個電影裏的一個小集。

在波蘭新浪潮時期,電影人之間是有相互的競爭的,我講的是上世紀60年代中期,為什麼要競爭?目的是什麼?**就為了比誰的一鏡能夠最長、最複雜。**我們真的是爭強好勝,手持攝像機拍機位,儘可能使得有限的機位拍出更長的鏡頭,這裏很不好轉述,您聽到的可能像理論,但在真的實踐操作的時候,結果是非常驚豔的,你們現在沒得看實例,只好相信我,那真的是驚豔。

後來電影學院的委員會接受了這一部我認為的長片,給了我畢業文憑,我能立馬拿到一個邀約,由專業的團隊擔底,來拍一部真正的專業的電影,就是我電影學院畢業的那一年,就拍攝樂觀我第一部職業導演長片——《輕取》。

《輕取》海報

04

退出與迴歸

花了17年認真對待我的繪畫,復出後我的電影一部比一部好

我至今一共拍了將近20部電影,我會把它們分成三大類別,假設我總共20部電影,其中有3到4部電影很差、很糟糕,真的很爛。你們自己去想吧,我不説,所有的導演都有拍過爛片的時候。反正我自己不太喜歡的電影是**《急流的春天》**,有時候翻譯成《春潮》。

很幸運我的片子裏4到5部或者6部還是非常不錯的,我喜歡和不喜歡的都是比較平衡的,剩下的都是比較平庸。所以最終評分大概6分或者3分。

我決定不再拍電影,是在拍了**《30個門鑰匙》**(《費爾迪杜凱》1991)之後,這是我拍的最差的電影之一了,一度覺得這部這麼差的電影之後,也許其它的電影都不會再差了,我們應該重新思考什麼是電影製作了。

《30個門鑰匙》海報

在《30個門鑰匙》這部電影公映的幾年之後,我覺得特別不滿意,跌入谷底了,我就開始想,是否可以嚴肅地對待我的繪畫呢?因為我一直在做繪畫,但是卻沒有一個專門的時間段,去認真地對待它。所以我認為是可以給一些時間,專門致力於我的繪畫事業,好好畫一畫。

我應該是有一些天賦,我的繪畫在美國小有成就,包括在歐洲也是一樣,我開始兜售我的繪畫作品。當時也有一些客户非常喜歡我的畫作,在美國旅居的時候我也有了一定的收入保障。

很快,我還獲得了一些國際繪畫競賽的獎項,我當時覺得自己就像是那個年輕的藝術家突然間爆發了。

在我的電影職業生涯早期,我也有一些蛙跳式的前進,有過這樣的經歷,一個又一個的成功接踵而至。但正是因為我有這樣的想法,爬得越來越高,我的作品也是越來越知名。我才有機會用全新的方式再次回到電影行業中,但當時我許下了一個承諾,從現在開始,我不再拍爛片,我也確實恪守了這個承諾。

從我重新回到電影行業之後的4到5年內,包括**《與安娜的四個夜晚》《必要的殺戮》《11分鐘》《驢叫》**還有其它的電影,我回歸之後的這些電影説實話還是挺好的,非常棒的電影。

其實這四部電影差別還是非常大的,第一點,我不會重複自己以前做過的方式,我一般都會去探索全新的方式,當然,這種改變對於前一部電影是沒有問題的,但是我總會探索新穎的東西,從沒有做過的東西,我覺得作為一名藝術家,這樣做才符合藝術家的身份。我們需要去勇於冒險,要去尋找新的東西。

我在此特別推薦大家《驢叫》這個電影,也是我最新的創作。

我覺得它是我歷史上拍過最好的一部電影了。

05

驢不打滾

《驢叫》起源於佈列松,起源於我唯一一次在電影院哭泣

我想大家最近都看過這部《驢叫》,但説起這部電影,我首先要説一下在它之前拍攝的《必要的殺戮》這部電影,男主角由文森特·加洛扮演,他在電影裏連嘴巴都不用張開,一個詞兒都不用説,也就是説,大家根本聽不到這個演員的聲音。

有意思的是,最後這個嘗試竟然成了,而且還產生了一個特別有意思的效應,這種“沉默是金”的感覺,所以我覺得電影也不需要這麼多的詞語和對話,但我以前經常會用很多的台詞。

《必要的殺戮》

那在《驢叫》這部電影當中,我決定用一個動物做主角,而非人——驢叫是關於驢的故事。所以,驢肯定是不會講話的,它只會叫,你只能聽到它的叫聲。《驢叫》這種嘗試也非常成功,從一個實驗倒向另外一個實驗,產生了另一個結果。這樣的一次又一次的成功也再次的印證了,我之前做的這些實驗性的拍攝的手法是非常值得去嘗試的。

可是這部電影的靈感起源到底是什麼呢?我想我現在坐在這可以和大家好好覆盤一下,我大概總結為三個因素。

首先,我當年拍的《輕取》在法國放映過,大概是1967年左右,我接到巴黎的一個電話,一個非常美妙的法國女性的聲音,她説自己來自於巴黎的某個機構,要採訪我,那個機構對於當時那個年代來説是聖經般的存在,我説你是不是搞錯了,為什麼你們這麼權威,卻想要採訪這麼年輕的新人?我才剛剛拍了第一部職業電影,是不是搞錯了,她説:沒有沒有。他們當時做了一個年度十佳電影的評審,而我的《輕取》是其中一部。

我當時在這樣一通電話的後面,沉默了很久,我問:那到底誰贏得了第一名?答案是**《驢子巴特薩》**這部電影。

我説那我們能不能推遲幾天再採訪,因為我還沒有看過那個第一名的電影,給我幾天時間,我來看看幾部電影,這樣可以對比一下我們兩人的作品。

他們同意了,第二天,我就去了一個普通的電影院,買了一張《驢子巴特薩》的電影票開始看電影。

《驢子巴特薩》,導演羅伯特·佈列松

我有點帶職業色彩的眼睛去看這個大銀幕,我其實並沒有從一開始就緊跟情節、人物、台詞,而是想為什麼攝像機用這個鏡頭、這個角度?為什麼某些鏡頭是這麼拖拖拉拉,為什麼總是用同樣的一個鏡頭,畢竟我那個時候是一個年輕的電影人,我正在努力的學習,貪婪地試圖理解為什麼老一代的前輩們會用這個那個設備,他們的邏輯是什麼?為什麼會做這樣的決策?

但看着看着,尤其看到中間和後面的時候,我似乎忘掉了自己憤世嫉俗的身份,我已經被這個動物的故事深深吸引了,也是因為這個電影裏面最好的演員就是動物,那頭“驢”。

羅伯特·佈列松是最偉大的導演之一,他有一個偏好就是喜歡用“非專業的演員”,這一次我看到他的電影裏面還是業餘演員,但並非所有人都有演繹的天才,只有“驢”演員完美無缺,就算拉長了臉也是完美的,臉部表情非常到位。

到了電影結尾的時候,這個“驢子”奄奄一息,躺在一塊草坡上,周圍圍繞着羊羣,可能有兩三百頭的羊吧,每頭羊脖子上繫着一個小鈴鐺,這是一種非常微妙的鈴聲,但如果有兩三百個鈴鐺一起搖響,就是一種非常精緻的感覺了,就像是葬禮追思,非常奇特的氛圍。

電影結束了,燈亮起來了,令我驚訝的是,我發現自己在哭,我的眼淚沿着雙頰流下,這是我唯一的一次,看電影的時候哭了,在這之前或者之後我都沒有在電影院哭過,那一天我真的眼裏包含着眼淚,我被“驢”深深地打動了。

這個電影講的是真理,這個電影不是假的,也許他們給這個“驢”一些安眠藥,讓它服了以後睡着,但是我作為觀眾,我真的覺得這個“驢”真死了。

這是我從羅伯特·佈列松身上學到的最偉大的一課,那就是動物角色可以讓你相信它的表演是真的,不是演,而是真的,真實的,你在這個動物演員身上看到的,都是真實發生的,這就是第一個因素。

第二個因素是,我的編劇Eva和我,我們花了好多年住在加利福尼亞,生活相當奢華,但是我們決定搬家回波蘭。我們就在想了,搬到波蘭的哪裏呢?我們本來是住在洛杉磯的馬力布,一個非常美麗的地方,我們怎麼能夠搬到不如馬力布美麗的地方呢?

所以我們很聰明的決定去選景,在有森林的地方選擇了一個住處,遠離文明和城市,我們真的找到了一座房子,就是以前獵人打獵的時候休息的小房子,其實挺危險的,如果有人想要打擊我們的話是很容易的,沒有籬笆和保安系統,但我們還是願意冒一把險。但作為交換我們有一個特權,就是我們每一次離開這個房子到森林裏面去散步,我們總能夠碰上野生動物。

我們總是很謹慎,小心翼翼,我們入侵了它們的領地,所以我們千萬不能冒犯他們,要是我們和他們的路正好對面的撞上了,我們止步,讓它們先行。所以我們對於這些野生動物滿心敬畏,我們尊重自然,尊重生命,尊重自然界的勃勃生機,我們尊重這些事實,他們才是自然的種子,不是我們。所以體驗過這樣一段密林生活也是一個很重要的元素,使得我們有益創作《驢叫》。

第三個元素,我們受不了,傳統的線性的敍事手法,一般講起故事來總是從A到B到C到D點,都是線性的,所以我們決定拍一個電影,裏面的主角是動物,不會遵循傳統的線性的敍事手法。

我們要讓動物去觀察世界,它們觀察到的世界往往是很偶然的,不一定有連貫的故事線。你知道它眼中看到的是片段的世界,世界和世界之間可能有很多斷檔的地方。

《驢叫》劇照

當然我一開始並沒有確切知道驢是我們的主角,我們既考慮過驢,也考慮過狗,但是狗這個形象在很多電影裏面已經探索過了,如果再拍一個狗可能就不算傑作了。

於是就有了第四個元素,當時我們在西西里島選景的時候,從一個景點到另外一個景點,大家可以看到路上的風景,如果你走進了一個最主要的景點,比如説在最遠端的穀倉,會看到很多動物,當你離穀倉越來越近,就會聽到更多的噪聲,走得越近,聽到的這些動物發出的聲音越響,進了這個倉之後,你就會看到很多不同的動物在活動,雞、鴨、鵝都在地上跑,當然,所有動物都有它自己獨特的叫聲,吃飯了或者説它們因為什麼原因非常激動就會發出聲音,還有羊、豬、綿羊、山羊、公牛,都有。像那種大黑牛,有長長的牛角的黑牛,看起來特別的恐怖。

就在這時,突然有一隻雞飛了出來,飛向了一個暗處,那裏有一隻動物站在那,沒有發出聲音,但它就像一個職業拳擊手,躲避了這隻雞,躲開了這個刺拳,我看不清楚是什麼,就跑過去,慢慢地一步步地接近那個目標點——發現前面是一隻驢。這是唯一的不發出聲響的動物,遠遠的站在那邊。它在默默的觀察,不參與這些動物的“喊叫”的過程當中,真的,無辜的大眼好像在思考什麼問題,似乎理解了所有動物發出聲音的意思。好像驢正在默默地質疑這幫動物們——你們在幹啥,為什麼這麼激動?生活嘛,就是簡簡單單的,幹什麼要這麼激動呢?

這是我第一次看到驢的眼睛所想到的或者我所觀察到的,非常深邃的雙眸。我們決定了,讓驢做主角。

在漫長地拍攝《驢叫》的過程中,我學習到了很多的東西,我自己也出現了重大的變化,我變得更加謙遜,這個驢讓我認識到了自己的侷限性。

一般來説,如果您跟人、演員合作的話,特別是男演員,導演和演員之間有一種雄性的競爭,要看誰更重要,誰更強勢,誰更有男性色彩,還有誰最後能打敗誰,我説的是,如果要真的捲起袖子打一架的話。

人和人之間有這種微妙的心理,就算這種心理不會直接像我説的戲劇化的方式展現出來,但是主創之間的確會有這樣一種競爭。這種競爭或許是必要的,因為能夠幫助我們整個創意的過程,但片場也會變成岌岌可危,因為這種危機會變成衝突,我的確跟演員發生過沖突,但這就是工作的一部分,就算是競爭,我們也是要完成這部電影的拍攝,雖然有矛盾的情況下電影也拍完了,也挺成功的,但有時候這種相互競爭的心態會讓拍攝過程變得很艱難。

但在《驢叫》這部電影中,驢就是主要演員,它跟我之間沒有競爭關係,它也不會向我提問,如果我現在往前走,我應該左腳停還是右腳停,誰在乎啊?但是人類演員就會這麼挑剔,一定會問清楚,他們喜歡置疑導演的智慧,挑你的刺,最好你有一個令他們不那麼滿意的答案,藉此來發泄。但驢才會不問這個問題呢!

我不知道你們跟驢有沒有打過交道,因為拍這個電影之前,我根本沒有經驗,跟它們接觸之後才發現他們的脾性真的太甜美了,如果他們塊頭再小一點的話,我真的很願意養它們做寵物。

我真心的真心呵護着這些驢,每次我們在拍攝過程中休息的時候,在翻場拍下一場戲的時候,要搬設備,或者我們員工去茶歇或者午休,一般情況下導演也會去自己的拖車裏躺下來歇會兒,喝杯咖啡,抽根煙放鬆一下,我沒有去,首先我們沒有拖車,因為我們要省錢,可以把錢用在刀刃上。第二,我有一種心理的需求,希望這一天三次的休息都能夠跟驢共度。

所以我每次一到休息的時候都會去那個驢棚,它們總是耐心地在驢棚裏等着我,我是用耳語,用輕柔的聲音跟它們交談,想象一下你們在家裏跟寵物説話交流,我就是發出一些好聽的聲音,温柔地安撫它們,我會給它們喂一些甜食,你是世界上最好的寶貝,你是最可愛的動物。

它們也需要我這樣的一種對待方法,讓它們感覺到我這個人真的是在呵護它們,而且它們也因此能夠聽我的指令,能夠知道我是有智慧的人。

06

尾聲

挑戰觀眾,永遠年輕

當然了,有一點我會提及,就是我會挑戰觀影人或觀眾的聰明才智。也就是説,當你不把所有的信息都透露給觀眾,並且不是按照順序把故事從1到100全部告訴他們的時候,也就是一種非線性的方式展示給他們的時候,我相信所有的觀眾都會有他們對這部電影的解讀,比如哪些細節丟了,哪些細節沒有抓住等等,每個人都不一樣,所以我們的觀眾會有一種滿足感。也就是説,他們認為,我們在心智上,在精神層面其實和這個電影的創作人有所交流。

因為我們人類很難用一些言語來描述我心裏想的東西,我還是用一些手勢,如果我現在坐着的這個沙發的扶手是觀眾,而這是我(指自己的胳膊),是電影的創作者,我現在想做的是以下的事情(用胳膊觸碰扶手),請大家看我的手勢,我在做這個事情,大家看懂了嗎?答案是:是的,是的,看懂了。如果有這樣的一套交流體驗,我和觀眾之間的合作機制,而且進行良好的把握,這種交流就會很成功。

我想説的是,電影的創作者不可以留白太多,否則觀眾就會流失,你必須和觀眾玩一個遊戲,判斷他們的智力水平,他們有多大的能力和你共創,跟你共同創造一種表達,創造你所希望的結果。

我已經80多歲了,仍然覺得自己是一個年輕的導演,而且永不自滿,永遠都可以爬的最高。