名校的農村大學生, 正困在“自我低估”的權術陷阱裏|文化縱橫_風聞

文化纵横-《文化纵横》杂志官方账号-06-20 21:21

謝愛磊

廣州大學教育學院

白宜凡

常州大學瞿秋白管理學院

【導讀】近年來,從“二本學生”到“寒門子弟上大學”,高等教育的公平性問題逐漸得到全社會的關注。這其中,對名校寒門學生的評價尤其出現兩極分化的情況。本文聚焦精英大學農村籍大學生的“自卑”問題,通過理論梳理和實際調研,説明個人心理層面的“自我低估”其實是一種社會系統性問題,並提出改善建議。

農村籍學生進入精英大學,是一種向上的社會流動,而在這一流動過程中,一種普遍現象是:相比於城市籍學生,農村籍學生普遍更容易出現“自我低估”和“自我設限”的現象。這是由於人在進入不熟悉的階層後,需要以新階層已經形成的文化、能力標準對自身進行評價。研究表明,在相對固化的社會結構中,來自弱勢羣體的個人,容易直接在出身階層與特定能力之間建立直接關聯,從而看低自身能力。而實地調研表明,由於對精英大學文化環境不夠熟悉,難以產生輕鬆感、確定感與歸屬感,產生“我不知道”的感覺,學生不願進行社會活動;由於缺乏關於精英環境的知識以及被認可的文化技能,產生“我不懂技術”的認知,學生也難以將活動意願轉化為有效行動。從本質上看,這種對能力的自我低估、對個人內在價值欠缺的認識,實則是文化和社會資本佔有劣勢的反映。“自卑感是最常見的權力技術,對於稍弱勢的社會羣體而言,其往往意味着自我設限。”

為應對這些問題,作者提出三條建議:持續擴容,讓更多農村籍學生進入精英大學,讓有共同軌跡的個體之間相互認可;文化增益,提供各種文化、社團活動的教育培訓機會,幫助農村籍學生適應精英大學文化;文化賦能,打破鄉村被賦予的落後、貧窮的負面文化內涵,為鄉村增添正面文化含義。

本文節選自《****“自我低估”:精英大學農村籍大學生社會能力的自我建構》,**原載《教育研究》2023年第5期。**僅代表作者本人觀點,供諸君參考。

**“自我低估”:**精英大學農村籍

大學生社會能力的自我建構

學校教育是個人積累人力資本的重要途徑,也是遏制社會不公平加劇的有效手段。當前,深入推進不同社會羣體間機會獲得上的平衡、促進共同富裕,依然是高等教育發展的重要內容。2000年以來,我國政府實施和推進了一系列促進城鄉高等教育公平的政策。自2008年始,通過“支援中西部地區招生協作計劃”和“中西部高等教育振興計劃”等政策,有效地改善了高質量高等教育的供給,為中西部地區學生創造了更多的優質高等教育機會。通過“重點高等學校定向招收農村和貧困地區學生專項計劃”,有效地改變了相當一段時期內重點高等學校農村籍大學生比例下降的趨勢。關於高等教育公平,在《機會平等:高等教育公平的挑戰》報告中,世界銀行前高等教育主管薩爾米(Salmi,J.)將其定義為入學機會平等和在高等教育系統中享有同等的成功機會兩個方面。在我國高等學校,農村籍大學生數量的不斷增長,同樣推動了不少研究者將目光轉移至後一話題,重新審視這一羣體在高等學校,尤其是精英大學的學業和生活適應問題。

本文關注的是精英大學的文化屬性及其對農村籍大學生在校期間社會流動體驗的影響及具體機制。面向農村籍大學生制定更有針對性的措施,幫助他們瞭解高等教育機構的文化內核,使之更好地適應大學的學業和生活,避免成為“小鎮做題家”;為他們實現向上的社會流動打好基礎,避免“農民工化”,從而進一步堅定農村家長和學生通過教育實現社會流動的預期。

▍

近40年,關注寒門大學生的研究在數量上逐步遞增,在話語體系上也有重要轉變。研究者從支持進路轉向虧欠進路,即從強調如何提供社會支持逐步轉向查驗這一羣體的可能不足。在近期的研究中,體現得尤為明顯。例如,隨着我國高等教育系統的持續擴張和相關的促進教育公平政策的出台與推進,越來越多農村籍學生進入各類高等學校學習,但社會新聞常將他們刻畫成學業困難、生活拮据、適應維艱的羣體。研究人員則揭示了一幅迥異的圖景。在學業上,關於農村籍大學生是否真的存在弱勢,尚未定論。雖然早期研究多是指出他們在學業上處於不利地位。但晚近的研究對此提出質疑,指出他們與城市學生的學業水平基本相當,儘管在大學開始階段學業表現相對較弱,但能夠迎頭趕上,甚至實現逆襲。有研究指出,進入精英大學的農村籍大學生在社會生活融入上面臨一些障礙。例如,在校期間,較少當選為學生組織負責人,半官方類學生組織的參與率也略低。另有研究指出,在融入精英環境時,他們會經歷較複雜的情感體驗。例如,容易產生“自卑”感,以及“愧疚”感、“幻滅”感和“自我疏離”感,甚至有“相對剝奪”感。更有研究指出,他們社交能力弱,社交焦慮程度高。

總體上,晚近的研究較為注重對農村籍大學生個體經歷或主觀體驗中的“虧欠”進行深度描述,對其背後的結構性因素及影響發生的具體機制並未予以充分關注。其原因之一,或為研究者視城鄉差異的內涵不言自明。另外一個重要原因,則是主流話語體系對個體成功或失敗的責任倫理修辭發生變化。按照西登託普(Siedentop,L.)的説法,深受全球化和自由主義思潮在世界範圍內深入推進的影響,個人偏好和理性選擇已然不可避免。個體的境遇據説日益取決於他們自身的能力與判斷力,而非外在的社會結構——在對技治社會和賢能主義不懈追求的情況下,成功或失敗的道德判斷尤為如此。話語體系的這一變化在極大程度上重塑了對不同弱勢羣體境遇的討論。例如,在針對農村籍大學生的研究中,研究者概念化努力的方向逐步“向內”(指向個體感受或發掘個人內在的道德或情感力量),而非“向外”(指向加諸個體身心的社會結構)。但此思路易導致忽視這一簡單事實:個體困擾實際上是外在社會結構與其生命歷程不斷交織的結果。

本研究基於一項始於2013年且仍在進行的追蹤調查,關注的是精英大學農村籍大學生的特殊體驗(不少研究指出的“自卑”心理)。在心理學定義中,自卑是指個體由於實在和意識到的生理或心理缺陷而產生的消極心態,多體現為對自己的懷疑、不確定並缺乏自尊。在農村籍大學生中間存在的所謂“自卑”現象可以重新加以概念化。對社會現象加以概念化的方式,既體現學科旨趣,也寓示可能的解釋,並指向解決問題的一般方向。把握農村籍大學生的某些心理特質或有助我們理解他們的生命進程,但對他們發展的純心理學判斷卻容易帶來對結構性因素及其影響發生機制的忽視,不利於將他們在大學階段的生命歷程同更加宏觀的社會結構及其變動建立聯繫。

**所謂“自卑”,是農村籍大學生的一種特殊主觀建構,即對自身社會能力的“低估”。社會能力是指,個體為完成在特定的社會情形和環境中的特定社會任務同他人開展有效交往的能力,它需要個體系統整合自身的思維、感情和行為。**農村籍大學生對社會能力的“自我低估”,是他們經歷向上的社會流動時不熟識新的地位文化的結果。按照索羅金(Sorokin,P.A.)的論斷:對個體而言,跨越社會階層絕非簡單的客觀人生進程,社會流動本身會被他們賦予多元含義。在賦予其以社會意義時,個體不僅考慮經濟或職業上的“客觀”指標,更會考慮各種社會符號及其象徵意義。也正是因為如此,他們極有可能因要處理出身階層和目的地階層之間在文化上的差異而產生特殊的體驗。本文從農村籍大學生的視角出發,藉助深度訪談和問卷調查獲得的數據,力圖對所謂的自卑現象加以重新概念化。其意義在於,此研究既有助於深入揭示其本質與社會成因,也為消解針對農村籍大學生的刻板印象從而為他們增能賦權提供可能。

▍

本文所使用的數據源於一項針對四所“985工程”高等學校、約2000名本科生參與的追蹤調查。該調查始於2013年,總體上採用混合研究設計,包括問卷調查和質性訪談兩個部分。

(一)數據來源與抽樣

問卷調查部分的樣本以“按規模大小成比例的概率抽樣”(PPS)策略獲取。調查一共三輪。第一輪在2014年秋,亦即學生大一之後。意在瞭解學生的家庭背景和早期成長經歷、進入大學後的學業表現和社會活動狀況,共計發放問卷2000份,回收1938份,回收率為97%。第二輪在2015年秋,亦即學生大二之後。意在持續瞭解學生的學業表現和社會活動狀況,以助於結合第一輪調查深入瞭解被調查學生的大學適應過程。樣本為第一輪入樣學生,回收問卷1633份,回收率約為84%。在前兩輪問卷調查之後,2014年年底和2015年年底,研究者先後開展了較為持續的半結構式訪談以助於深入理解通過問卷調查獲得的一些初步認識,瞭解農村籍大學生在精英環境中適應的具體過程、影響因素和發生機制。第三輪問卷調查於2018年,亦即學生畢業後一年進行。意在瞭解被追蹤的個體畢業深造或就業的基本情況,樣本依然為第一輪、第二輪入樣學生,回收問卷1034份,回收率約為53%。之後,再於2019年夏進行了深度訪談,以深入瞭解學生的就業準備和工作落實過程。

三輪訪談的對象主要通過目的性抽樣的方式選取。在第一輪訪談時,為了解學生的適應過程及結果,研究者按照學生在學業成就和社會成就兩個維度的表現,將參與問卷調查的學生分為四組:高學業成就且高社會成就、高學業成就且低社會成就、低學業成就且高社會成就及低學業成就且低社會成就。然後,在每組中隨機抽取15名學生參與訪談,隨着研究的不斷推進,樣本持續流失,在無法獲得足夠數量農村背景大學生參與訪談的情況下,研究者採用了“滾雪球抽樣”的方法補充樣本。參與三輪訪談的學生分別有54、60和68名。所有訪談每次持續時長1.5~2小時。訪談過程,研究者僅在徵得被訪者同意的情況下才進行錄音,以便研究人員後期整理資料。

(二)數據分析

本文所分析的數據主體為上述追蹤調查的第一、第二輪深度訪談和第一輪問卷調查數據。之所以主要分析首兩輪訪談和第一輪問卷調查數據,是因為大學一二年級被研究人員公認為學生適應的關鍵轉折期(transitional years),也是系統觀察家庭背景和早期教育經歷對學生大學期間適應狀況影響的較佳時期。數據呈現時採用大質小量的相關鑲嵌式,即以質性數據為主體,輔之以量化數據。質性數據分析意在探索變量間關係和發生機制,並指導後續量化分析、建構相關模型,而量化數據的分析則可驗證質性數據揭示的相關性。

質性數據的分析遵照的是螺旋上升的路徑。研究者從理論出發,從最基本的社會流動、文化適應與社會能力建構三個主題入手編碼,採用持續比較的方式分析農村籍和城市籍大學生的訪談資料,並探索數據和編碼之間的契合程度和不同之處,需要時生成新的編碼(文化邊界、熟悉、文化資本、社會能力的自我低估等),直至沒有新的編碼出現、達到飽和。結合編碼和生成的主題,再生成理論建構(類似“對精英文化環境的不熟悉導致社會能力的自我低估”)。

量化數據的分析在質性數據所揭示的理論指導下展開,核心是檢驗農村籍大學生在對自身社會能力的肯定或否定的情況問題上與城市籍大學生是否不同,成長中積累的文化資本有無差異,以及這一差異能否解釋城鄉大學生對自身社會能力認識的不同。其中,對自我社會能力的肯定或否定測量主要來自問卷中與自尊相關的陳述,與羅森伯格(Rosenberg,M.)構建的《自尊量表》基本一致。我們借其瞭解和測量在認識自身的社會能力時,個體在自我價值和自我接納上的總體感受。研究者通過因子分析提取公共因子,即自我肯定和自我否定,並轉化為取值0~100的連續變量作為因變量。迴歸分析的核心自變量——大學生為農村籍/城市籍,這是本文主要分析和比較對象。其他控制變量包括:學生的個人背景、家庭背景、成長過程中各類資本的積累以及學生在大學期間與教授和同伴的交流情況。分析方法選用最小二乘法(Ordinary least squares)多元線性迴歸分析。由於樣本中近10%的大學生在至少一個分析變量上存在缺失值,分析前使用多重插補法(MultipleImputation by Chained Equations,MICE)生成20個完整的數據集。

▍

針對質性和量化的數據分析揭示出兩個基本主題,它們共同構成後文結論處理論提煉的基礎。

(一)跨越文化邊界

在社會地圖上跨越人生階梯包含了物質和精神的雙重進階。對個體的社會流動進程而言,後者帶來的紛擾往往不亞於前者。**精英高等教育機構是中上層的符號象徵,其間流行和佔據主導地位的也往往是中上層文化。對踏入其中的農村籍大學生而言,陌生的空間以及與原生家庭迥異的文化環境,通常會讓他們心生“疏離”——他們是“文化上的外來者”。**談及大學的社會生活,農村籍大學生受訪者普遍提及有此感受。海一大學的王學彤在接受訪談時即曾提到,“我所想的大學完全是自己想象的。那時候甚至還以為大學就跟高中差不多大,只不過上課的方式不一樣而已,而且把大學理想化。上了大學之後,完全是重新開始,好像進入了一個完全陌生的新的世界”。

踏入新的社會空間首先意味着理解它並逐步書寫人生意義,書寫的空間則在於自中學轉入大學後學業和社會生活方面所發生的改變。無論是城市籍大學生受訪者還是農村籍大學生受訪者,在初次接受訪談時都提及:感受到中學和大學在這兩個方面有着許多不同。靈活性、選擇和自由常被他們提及。但在自主性越強的社會空間,行動的有效性越是依賴行動者能否洞悉那些沒有言明的文化規範和實踐。

“我當時不知道”。精英高等教育機構對學生的期待是:需要能夠在智力發展與社會成就方面齊頭並進,以便未來能夠擔當起社會領袖的角色。學業之外,他們也應積極地參加學生會、社團等不同類型學生組織,甚或從事社區服務和參與實習工作。這類活動有助於他們發展不同類型的技能,積累文化和社會資本為將來的就業和發展蓄積優勢。但在大一初次接受訪談時,農村籍大學生受訪者在談及社會生活和課外活動時普遍提到:“我當時不知道”。他們所提及的“不知道”,有兩個層次的含義。第一層含義為,他們需要時間去理解進入大學到底意味着什麼,學業和學業之外需要怎樣的安排,可自由支配的大量時間可以用來做什麼。在結束了一切被安排、競爭相對激烈的高中生活之後,新的社會空間裏所擁有的“空閒”、“自由”和“選擇”往往轉化為不小的壓力——他們缺乏一個“有準備”的認知圖示以指導行動。正如海一大學的董鵬飛所言,“(一年級時)遇到的困難還是控制住自己。我個人比較貪玩,(而)到大學之後,時間都(要)自己分配”。“不知道”的第二層含義為,對如何安排自己的課外活動他們尚沒有系統認識。尤其是在剛入學時,對是否參與、如何參與以及參與各類學生組織和社會活動的意義沒有清晰認知。南山大學的寧邇珊在初次接受訪談時即提到,“大一的時候沒有參加任何社團,主要是由於不瞭解,沒有趕上社團招新……因為沒有信息來源,所以就沒有去參加社團”。

“迷茫”。陌生感往往伴隨着迷茫。在迪迪埃(Didier,E.)看來,處於社會流動過程的個體,總習慣立足過去的社會圖式看待新的世界,而舊有的圖式往往難為新的環境提供有效的行動指南。因而,在布迪厄(Bourdieu,P.)看來,對進入精英環境的來自優渥家庭背景的學生而言,舒服與安逸是更常見的心理狀態。但對來自其他社會羣體的學生而言,文化錯配——舊有生存環境與新的環境在文化上的不同是更常見的情形,迷茫與困惑往往因此而生。在初次接受訪談時,談及學業之外,農村籍大學生受訪者普遍提及迷茫。例如,南山大學的李一思即提及,“大一特別迷茫,沒有目標,啥都不知道,比較痛苦,不知道社團是什麼東西”。在畢業半年之後的訪談中,他們中的許多人對過往的經歷有了更多的批判性反思,苛責自身在學生時代過於迷茫。回憶起自己大學時代的社會活動經歷,金林大學的倪思思提到,“大一的時候不想弄(參加學生活動),大二的時候也不想弄,大三的時候完了……那時候確實是比較迷茫的時期,而且我覺得那段時間真的是浪費了”。

但實際上,又如他們所言,大學實際上“充滿着無限可能”,成長又是個漫長的過程。農村籍大學生受訪者時常將自己描述為“後知後覺者”,即在大學生涯剛開始的時候,自身的迷茫和困惑常導致缺乏“遊戲感”,結果錯失了許多機會。海一大學的錢基即提到,“大一剛進來的時候對這些方面的認識還是不夠深刻,因為我根本就不知道……它們對自己能有多大價值的提升……那會兒對大學生的認識還是停留在除了學習還剩一些課餘時間,就這個樣子”。

“不喜歡”。基於西方背景的研究亦指出,對大學的社會生活和課外活動,來自工人階層背景的學生和來自中上層社會背景的學生往往有着不同的態度。前者並不看重它們的文化意義,認為這些活動沒有價值,甚或對其嗤之以鼻。對這一分析思路,本土研究多是簡單套用,但卻並未有足夠經驗觀察。但本研究的數據分析顯示,農村籍大學生受訪者並不盲目“抵制”精英環境的文化活動。他們中的部分人的確表示不喜歡大學中的某些社會活動或文化,如學生會等組織中的工作文化,感覺其“官僚”、“勢利”與“功利”。但農村籍大學生受訪者所言的功利,更多地與現代工作場合科層制結構的特性相聯繫。參與學校各級學生會和校團委等半官方類學生組織,意味着初步接觸科層制的工作文化,而這些組織的事務安排更多地切事而非基於個人感情,理性計算常超過感性歸屬。對此,農村籍大學生受訪者常常表示不習慣。例如,在初次接受訪談時,他們均提及,參與半官方的學生組織對“在綜合評價中獲得較好的分數有幫助”,但自身在情感上是有牴觸的。金林大學的吳強提到,“沒有報名學生會或者團委。原因是自己對學生會沒有太多感覺,就是在我看來的話,學生會其實是有一些感覺是跟有一些利益掛鈎(獎學金)的,我並不是很喜歡”。

部分農村籍大學生受訪者彙報説,自己也參與了某些學生組織或社團,但整體看來,“不太功利”,不是着眼於提升個人能力,而是出於興趣而加入。這是大部分農村籍大學生受訪者的共同特徵。但這裏並非説明城市籍大學生受訪者更加功利,只是對自己不熟的科層制結構及其辦事風格,農村籍大學生受訪者普遍表示難以接受。例如,漢江大學的肖伍提到,“我不喜歡這種模式,不感興趣。我感覺學生會其實人員不必那麼多,很多部門都可以省去。有一次文藝表演一門課要請假,但報上去後請假條遲遲地下不來,事情特別推來推去,我挺煩的”。

但來自城市的大學生受訪者表示,即便頗有微詞,也依然能夠根據自己的需要作出選擇。由於家庭背景的緣故,他們對科層制的工作文化更為熟悉,也更能接受。例如,來自南方某省穗市、就讀南山大學的姚師山,在大一時即積極報名學生組織工作。在初次訪談時直言不諱地説,“感覺校級機構太龐大,沒有好感”。但他還是積極歷練,先後任院辦公室學生助理,學生會秘書幹事,再任學生會的秘書長。

“你得懂技術”。當被問及為何較少參與半官方的學生組織時,農村籍大學生受訪者提及的一個重要原因是“技術”門檻。當訪談者請他們解釋參與學生組織需要哪些“技術”時,受訪者一般會提到這些組織在招收新工作人員時部分職能部門的一些特別要求。這些特別要求常涉及三方面,一是組織活動的能力和經驗,二是有關才藝,三是具體的事務能力。農村籍大學生表示,這些往往是難以逾越的門檻。例如,當討論學生組織時,農村籍大學生受訪者反覆提及中學時代少有參與學生活動的經驗,但城市籍大學生受訪者的回憶往往不同。

例如,海一大學的城市籍大學生受訪者吳安怡,在提及自己的中學時代時,不無自豪地説,“學校要求所有高中畢業生在畢業的時候……每個學期至少選一門選修,至少加入一個社團。在高中除了學習之外還要做一些學生工作,(自己)連續三年都是年級的紀委主席,管理年級的各種事務,同時也是校學生會文體部部長”。

藝能訓練往往需要長期的家庭投入和個人努力才能掌握。在此前從未接受過相關訓練的農村籍大學生受訪者看來,這個門檻短期難以逾越。在回憶起大一決定是否申請學生會幹事的經歷時,南山大學的紀曉提到,“文藝部需要才藝,宣傳部也需要一定的才藝。當然我想我文藝不行,高中的時候很少接觸電腦,(沒辦法搞宣傳),這兩個部門,我就打消了念頭。其他的部門相對之下,我更喜歡生活部……像組織部之類的,還是需要一定的口才之類的,但是我口才不行”。

具體的事務能力則往往既與電腦和軟件知識掛鈎,又與對這些知識在特定場合的恰當應用掛鈎,它是工作文化與技能應用的綜合體。對於此前未接觸過相關知識的農村籍大學生而言,無疑是另一個邁不過去的門檻。金林大學的曾文回憶自己學生會的面試經歷:“學院的學生會面試當初我去參加過,第一輪是筆試,計算機那方面我一竅不通,但筆試就有好多那方面內容。比如説要你設計一些邀請函什麼的,需要注意字體段落間隙,但我就沒當回事兒,結果筆試就沒過”。

農村籍大學生受訪者提及的另一類“技術”挑戰是面試。在不少學生組織中,部分熱門部門競爭激烈,通常需要經歷好幾輪面試方能入選。而對面試,農村籍大學生受訪者往往提及感到陌生,“從沒有經歷過”。對這些較為結構化的社會活動,他們説自身往往缺乏必要的準備:在面試前對面試流程並不知曉,抑或由於這種“信息缺乏”在面試時充滿緊張情緒,抑或隨之產生“盲目”的態度——“面試不過,就算了”。例如,在回憶自己學生會面試經歷時,南山大學的吳迪曾表示,“學生會面試……每個部門的部長……坐在那裏……面試的是一個一個進去的……當時其實也挺怕的,然後就問你一些問題……當時真的是被嚇到了,有那麼多人……想起來我是沒做很充分的準備的。就是那些問題,説實話你完全可以爭取一個套路來回答的。就最起碼你不會……至於説無話可説,但我是不懂這個套路的”。

吳迪口中的“套路”,亦可以稱為這些面試場合所傳遞的“文化”信息,類似職場的篩選和為這一目的而舉辦的儀式。儀式的完成需要參與儀式的人識讀與理解相關信息,並標準化地完成指定任務。對此,農村籍大學生受訪者普遍表示不熟悉。

**有研究指出,導致弱勢社會羣體的大學生在精英環境中難以獲得競爭優勢的主要文化機制有兩條。第一條,由於對精英大學文化環境不夠熟悉,難以產生輕鬆感、確定感與歸屬感。而這些都不利於帶來遊戲感,更無助於他們在大學中開展獨立思考和社會行動。第二條,由於缺乏關於精英環境的知識以及被認可的文化技能,他們無法將自身的社會行動意願轉化為實際行動以有效探索精英環境。**如果説上文所分析的亞主題“我當時不知道”、“迷茫”與“不喜歡”涉及第一條;“你得懂技術”所涉及的則為第二條,即具體的文化技能。這兩條機制背後所諭示的則是,文化意義上的難以簡單跨越的地理邊界,對農村籍大學生受訪者關於自身社會能力的主觀建構有着直接影響。

(二)能力所及

能力是文化意義上的,在不同的社會羣體中長大通常意味着習得不同的文化知識和技能,佔有不同的文化符號。但佔據主導地位的優勢羣體更有可能將自身的文化符號或實踐界定為全社會認可的能力標籤,精英場域尤為如此。例如,談及六藝,錢穆指出,“孔子以禮、樂、射、御、書、數為教……凡此六藝,都是當時貴族階級日常事務中所必需歷練的幾項才幹”;“大雅君子,不為時限,不為地限,到處相通”的另一面,便是以主流雅化的文化符號超越空間和時間之俗——非主流的風氣風俗。精英高等教育機構遠非一個文化上中立的環境。弱勢羣體一旦在其中遭遇陌生的文化規範和實踐,往往容易對自身的能力心生不自信和懷疑。

“感覺自己什麼特長都沒有”。在談及自身的社會能力時,農村籍大學生受訪者普遍提及自身家庭早期文化資源投入的欠缺,並將其視作一項不可逆的個體缺失。例如,在接受訪談時,來自農村的金池和君亦都曾提及感覺自己“什麼特長都沒有”。海一大學的金池提到,除學習外,感覺自己“才藝或者唱歌、彈一些樂器、下棋之類的,就不是那麼優秀了,我什麼特長都沒有”。金林大學的君亦也提到,“到大學之後就看到很多人會一種樂器、會一種舞蹈之類的,感覺自己什麼特長都沒有”。

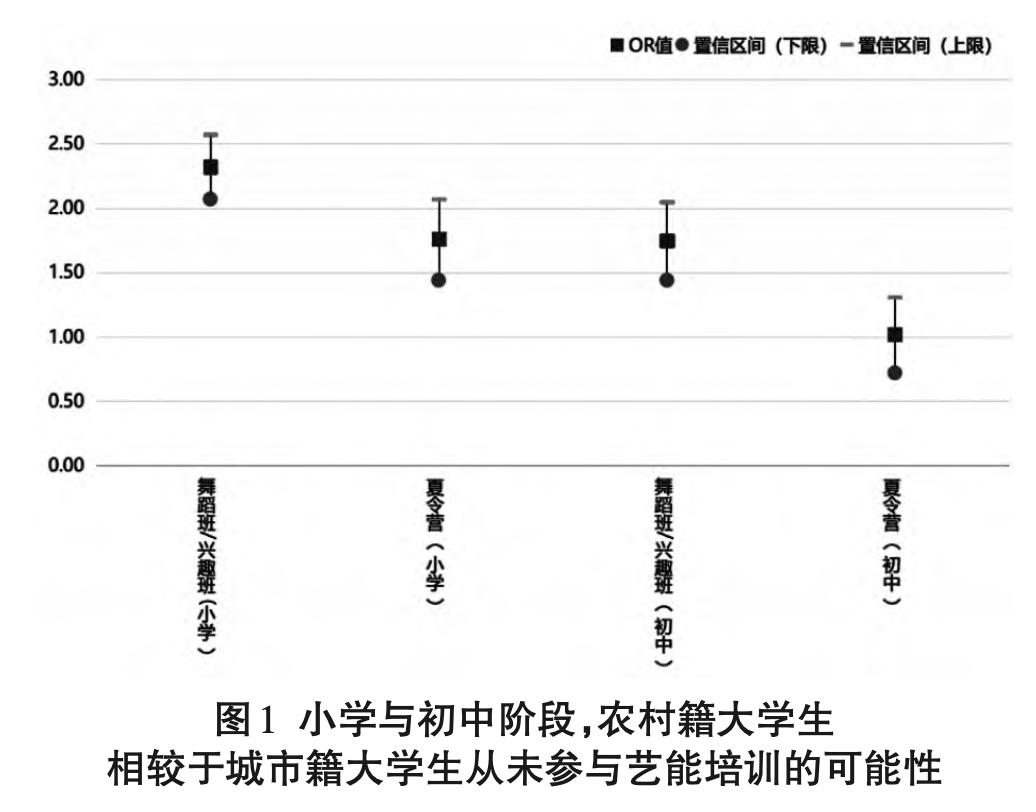

金池和君亦所提及的藝能,往往需要長時間學習,需要家庭長期地投資各類才藝培訓班,如舞蹈、樂器或其他興趣班等。但本研究的數據分析(二元邏輯迴歸分析)顯示,農村籍大學生從未參與過此類培訓的可能性顯著高於城市籍大學生,約為城市籍大學生的1~2.3倍。高中階段,出於高考準備的考慮,普通家庭的相關投入顯著減少。因此,分析中,我們只包含了小學和初中的相關活動狀況。(見圖1)

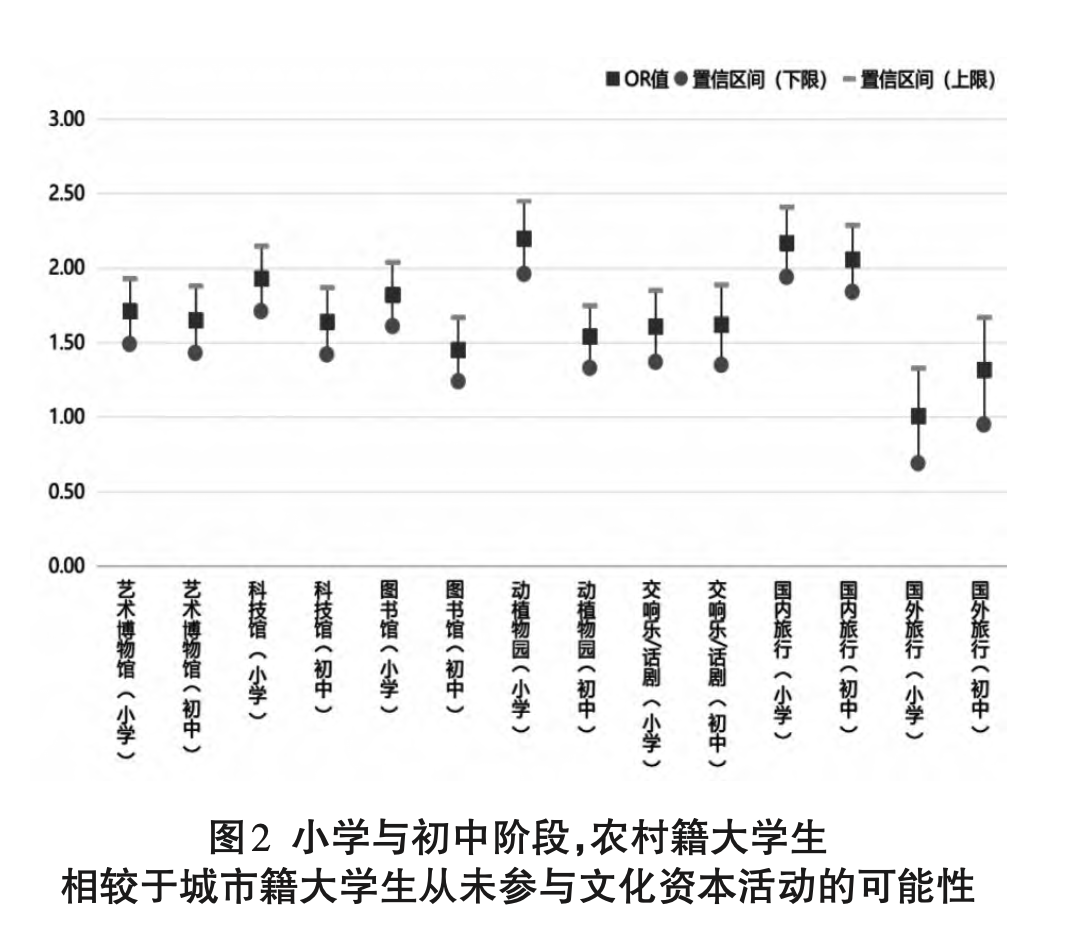

除了藝能,像金池和君亦一樣的農村籍大學生受訪者提到的“個體缺失”,還包含類似讀書、去博物館、旅遊等文化消費活動。針對不同類型家庭早期文化資本投資的量化分析也的確顯示,城市和農村籍大學生受調查者的家庭在早期文化資本投資上存在顯著差異。例如,我們的第一輪調查問卷涉及學生在小學與初中階段是否參與過不同類型的文化消費活動:去藝術博物館、科技館,去圖書館,參觀動物園或植物園,聽交響音樂會/話劇演出,在國內旅行。二元邏輯迴歸分析顯示,農村籍大學生從未參與以上文化活動的可能性顯著高於城市籍大學生,約為城市籍大學生的1~2.5倍。(見圖2)

當然,從社會學的角度看,上述差異是一項重要的結構性差異。但個體總傾向賦予自身的社會位置以道德意義。在一個分層的社會體系中,結構劣勢容易被轉譯為個體缺失。在訪談時,農村籍大學生受訪者普遍提及因自身家庭早期文化資本投入不足而產生的欠缺和落後感。例如,來自金林大學的路一如提及,“像城市裏的孩子,他可能技能就比較多,比如説會彈鋼琴、吉他什麼的……如果説農村來的,就可能學這些東西就比較少,像我就什麼都不會”。

**“比較自卑”。**由於自認為缺乏被認可的“知識”和“文化技能”,農村籍大學生受訪者提及感到“自卑”。對訪談資料進一步分析顯示,核心體現在“對自身的社會能力進行負面評價”。例如,在初次接受訪談時,農村籍大學生受訪者普遍提及對自身的社會能力“沒有信心”,在回憶自己大一時的班委競選經歷時,南山大學的寧寧提及,“我真的是心裏面萬分糾結,都不敢上去(參加競選)那種,就覺得是這種自卑,覺得自己沒能力,上去就好像是去出醜的,上來什麼都很自卑,什麼都覺得自己是不可以的……就覺得自己的能力不太夠”。

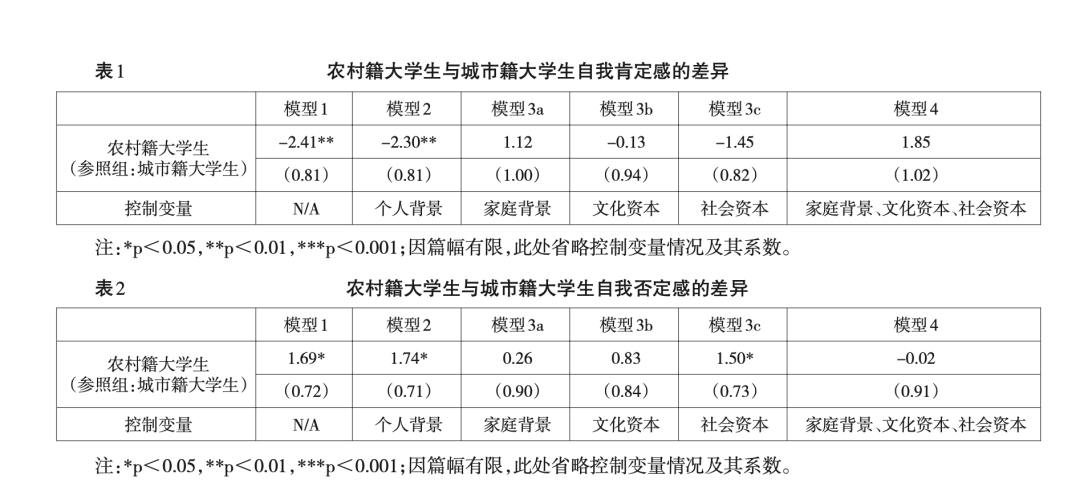

對量化數據分析也顯示,在對自身的社會能力進行評價時,相較城市籍大學生,農村籍大學生更多自我否定、更少自我肯定。例如,在第一輪調查問卷中,我們利用《自尊量表》測量學生對自身社會能力的認識和評價。在分析量化數據時,通過主成分因子分析法,提取出“自我肯定”(“我感覺我是一個有價值、與他人平等的人”,“我感覺我有很多優秀的品質”,“我和其他人一樣有能力”)與“自我否定”(“總的來説,我感覺自己是個失敗者”,“我感覺我沒有什麼值得自豪的長處”,“我自己不夠尊重自己”,“有時我會覺得自己很沒用”)兩項因子;再通過多元線性迴歸的方式,檢驗城鄉學生在自我肯定或自我否定感上的差異(模型1),並在模型中依次增加控制變量,檢驗相關因素的影響。在模型2中,我們加入學生個人背景變量(性別、民族);模型3a在模型2的基礎上加入學生家庭背景變量(父母的受教育水平、父母的職業類型、家庭整體經濟狀況);模型3b在模型2的基礎上加入學生成長中家庭文化資本投資活動(參觀博物館、圖書館,參加藝能培訓等)變量;模型3c在模型2的基礎上加入學生成長中家庭社會資本投資活動(父母與老師、同學的交流情況)變量;模型4在模型2的基礎上加入模型3a、3b和3c中的控制變量。

表1和表2的迴歸分析結果顯示,相較城市籍大學生,農村籍大學生更少地產生積極的自我肯定,更容易產生消極的自我否定(模型1、模型2)。其中,就解釋力而言,家庭背景是最大的影響因素,文化資本次之,社會資本最小(模型3a—模型3c中,相較模型2的核心自變量回歸係數變化的程度依次為模型3a>模型3b>模型3c)。在控制家庭背景因素的情況下,城鄉學生成長過程中的文化和社會資本投資進一步解釋了他們對自身社會能力認識和評價的差異(相較模型3a,模型4圖2小學與初中階段,農村籍大學生相較於城市籍大學生從未參與文化資本活動的可能性核心自變量的迴歸係數進一步改變)。

在日常生活中,能力並不以抽象的形式存在,它有具體的表現形式——能力本身意味着能夠完成某些特定社會場景下的任務。正如上文中量化分析所揭示的,文化知識和技能上的欠缺感往往導致農村籍大學生受訪者認為自己能力不夠。訪談時,海一大學的吳陸提到,“自己沒有什麼特長。覺得自己沒有什麼特別感興趣、也沒有什麼特別擅長的。比如,讓你去應聘一個部門,我既不會彈琴,也不會畫畫,我怎麼會去呢?到最後我就覺得既沒有了興趣,也沒有了這個能力”。

如此,對自我能力的認定與對社會結構中自我位置的認識之間便有了對應關係。但是,正如布迪厄所言,對自我和他人相對能力的認識在其本質上卻是符號意義層面的——是否熟悉某種文化被轉譯成:是否擁有某種能力。

**“自我設限”。**在偏向否定自身的社會能力時,接受訪談的農村籍大學生普遍提及會有意減少在非學業領域的探索。質性數據分析顯示,在自認缺乏相關能力時,他們常訴諸兩種策略:知難而退與發揮優勢。

知難而退主要是指,在對精英高等學校中的社會活動認識不清的情況下,對自身能力的否定常導致農村籍大學生受訪者傾向在社交和課外活動上不投入或少投入精力與時間。在回顧大學的學習和生活經歷時,漢江大學的尹琳提及初入大學時申請學生會幹事的情形。“我當時想這些應該都挺難的,就沒有報,挺可惜的。我就知道部長跟什麼之類的,其他的都不知道。”

發揮優勢則主要是指,在認定自身社會能力不足的情形下,農村籍大學生受訪者更傾向於繼續在自認為較為擅長的學業領域做努力,而不再輕易在社會生活方面做出新的拓展。例如,南山大學的盧林就提到,在進入大學之後,自己將精力幾乎全部放在學業上。當談及在初入大學考慮是否參加學生組織的情形時,他按照自己不完全準確的認識進行了如下描述。“我自己覺得我不大適合去管理別人,去領導別人;我認為,這個方面,我可能不需要。”

對於盧林而言,學業上的成功不僅讓他保持了自身成功者身份,維持住了自尊;而且更重要的是也為他創造了一個避風港,讓他去規避來自不熟悉領域的挑戰,成為封閉自己的重要力量。在回憶自己的大一生活時,來自漢江大學的季亦也常有反思。她提到,“我覺得我比較內向,城裏的孩子,像學生工作做得好的,他們都屬於很善於交往,比較外向之類的。因為是幹部,他們要擅長説話,我不太愛説話,我就不太適合學生工作,我更適合學習。”

▍

我們主張,從農村籍大學生的視角出發,重新概念化所謂的“自卑”現象,對其的考察要從心理學視角切換到社會學視角。在心理學視域中,“自卑”常被視作一種可加以衡量的客觀的個體性格缺陷。正是因此,針對農村籍大學生的相關研究或報道,常病理化他們的個體心理狀態,關注點多在其情緒問題、病態、心理危機及個體後果。我們認為,用其描述農村籍大學生在精英大學的社會流動體驗太過漫無邊界,不利揭示這些體驗的特殊內涵、社會成因和發生機制。藉助深度訪談獲得的數據,**本文發掘了所謂自卑感的特定社會學含義。它是農村學生的一種特殊主觀建構——對自身社會能力的系統“低估”。由於自認為缺乏在精英環境中被認可的“知識”和“文化技能”,接受訪談的農村籍大學生普遍傾向對自身的社會能力進行負面評價。**由於否定自身的社會能力,接受訪談的農村籍大學生會傾向減少在非學業領域的探索。其背後的解釋在於:**在經歷社會流動時,農村籍大學生會考慮目的地的社會符號及其象徵意義,由於社會結構本身的隱喻,文化規範和實踐上的差異常被賦予高低等級關係。**諸如,才藝和高雅文化活動的參與等都會被視為更高能力的象徵;家庭早期文化資本投資的匱乏,易導致他們在初入精英大學時不熟悉其文化環境,認為自身在社會能力方面有所欠缺。在精英場域,集體命運完成了向個體缺失感的轉換,資源的匱乏被轉譯為消極的自我評價。正如森內特等人所言,對能力的自我低估代表着一種非對稱的社會關係,對個人內在價值欠缺的認識實則是文化和社會資本佔有劣勢的反映。又如帕金(Parkin,F.)所提到的,自卑感是最常見的權力技術,對於稍弱勢的社會羣體而言,其往往意味着自我設限。

本文之所以用對自身社會能力的“自我低估”這一概念概括上述現象,意指概念化的方向不在“卑”,強調其並非無意識的心態與性格缺陷,也並非一種客觀判斷,而是一種特殊的主觀社會建構。對農村籍大學生社會能力的主觀建構及其背後社會和文化結構成因的分析,有一定的理論及現實意義。桑德爾(Sandel,M.J.)指出,深受新自由主義的影響,關於能力,當代的主流理解是技治主義式的——能力的內核體現在個體所擁有的“客觀”的專業知識和技能,個體的成功或失敗則都可歸於他們所擁有的技術專長。但假如抱此認識,能力的文化和社會屬性則容易被掩蓋。技治主義另一方面的潛在含義是,正如生產總值定義了社會發展成就,個體的社會價值取決於他們的市場能力。如此,能力與道德判斷之間便有了千絲萬縷的聯繫。對於優勢社會羣體而言,社會地位本身在能力上的合法性可能意味着自滿;但對於弱勢羣體而言,其則可能意味着自貶。本文指出,即便是看似高度附着於個體的能力,依然可以開展結構分析,而對其建構性特質的理解則為探索其社會結構內涵開闢了道路。在分析農村籍大學生的境遇,甚至是近些年研究人員頗為關注的看似高度主觀的情感時,結構分析依然是重要任務,如此,才不至於在分析他們社會適應上的相對弱勢時,對其成因進行個體化診斷。

農村籍大學生受訪者在經歷向上的社會流動時,處理出身階層和目的地階層之間在文化上的衝突關係而產生的特殊體驗,亦提醒我們市場化變革以來關於個體社會流動意義敍事的變化。在《平凡的世界》一書中,路遙勾勒的奮鬥故事,令幾代人心醉神迷。在20世紀70年代末開始的罕見的社會變動和流動大潮中,主人公孫少平,物質生活貧乏,卻儘可能汲取精神上的養料。作者刻畫的個體流動軌跡,深刻而細緻。在那個社會結構鬆動,精神生活豐富的年代,物質生活的苦難和精神層面的幸福應當是克服身份制、實現社會流動的雙重註腳。80年代的文學作品慶祝的是初步開放的社會結構,關於社會流動的社科研究話語關注的則是社會不再“死水一潭”。90年代以後,隨着市場逐步成為社會資源和機會分配的主要機制,社會科學研究人員將目光投向這一廣泛而深刻的社會變革及其對個人生命機遇的影響。及至晚近,社會的結構化和階層化趨勢愈加明顯,基本的階層邊界日益清晰,在社會經濟的分層結構“逐漸定型”的背景下,研究者追問這些變化對社會流動所造成的可能障礙,他們關心社會是否變得不再開放。研究者尤為關心的是在一個新的分層體系中,社會流動之於個體而言,物質和精神層面的意義究竟如何。倘若正如本文所指出的,跨越社會階層意味着突破文化邊界和部分的自我否定,這則意味着實現社會流動的難度在加大。正如布迪厄所言,文化資本的投資是個艱鉅而長期的過程,文化排斥是深層次的社會流動障礙。迪迪埃也指出,即便我們極力告別過去,早期的社會化經歷與生活軌跡依然會持續地發生作用。本研究藉由微觀研究,管窺了變動中的社會結構的特徵(由流動者的體驗瞭解結構性約束的表現形式)。這是本文的另一理論貢獻。

向上的社會流動其本身正面和積極的社會意義毋庸置疑。但本文指出,倘若只從經濟或職業維度描述社會流動,則有可能使社會流動本身的意義狹隘化。關注農村籍大學生在流動征程的感情和其背後的社會結構成因,有助於我們更好地深入推進高等教育公平。**首先,持續擴容。**要繼續推進更多農村籍學生進入高等教育機構。正如在以新社會階層增長為特徵的轉型社會,與他人建立社交聯繫可能更為容易一樣,當高等教育機構中有着大量擁有相似流動軌跡的人,流動中的個體可能較少需要應付各類社會和心理壓力。**其次,文化增益。**可以通過有針對性的入學教育等形式幫助農村籍大學生了解大學的文化內核,讓他們克服參與重要類型學生組織、參與學校各類活動的文化障礙;文化資本的積累是一個長期的過程,在農村學校,除正規的學科教學課程外,可以考慮開設興趣班,為農村孩子培養個人才藝創造機會;推動城鄉文化資源的供給平衡,為普通農村學生創造接觸圖書館、文化館、科技館等文化資源的機會。**最後,文化賦能。**地位文化的高低等級關係是階層穿越者心理和感情代價的重要來源,長期以來,鄉村被賦予了落後、貧弱等更為負面的文化內涵,它的逐步消解對改變農村籍大學生能力的自我認知至關重要。我們既要肯定作為文化機構的大學在傳遞主流價值觀過程中的重要作用,也要認識和研究鄉村文化和價值觀在大學中的地位及其對農村籍大學生教育體驗的影響,賦予鄉村以正面的文化含義。