大清亡了百年後_風聞

新潮沉思录-新潮沉思录官方账号-06-25 10:38

文 | 貓騎士

最近布林肯來華訪問倍受世界矚目,這一年來,美國一方面繼續在各方面保持對華政策的強硬姿態,一方面又急切的希望中國配合其實現外交和政治意圖,而中國的表態也很明確:中美兩國關係已經“陷入了建交以來的最低谷”,而這一責任顯然並不在我們這邊。

回望20世紀至今的百來年曆史,中國從庚子國難一路走來,從需要“量中華之物力結與國之歡心”到今天成為對美國帝國秩序構成根本性威脅的存在,背後是整整六代人的前赴後繼。這段歲月很漫長,但也很短暫,從清朝滅亡至今已經111年,目前中國仍然有不少老人生於清朝滅亡之前,見證了整個世紀的滄桑鉅變。

而對於當下中國處於世界之中的最大問題,是獨立自強發展,還是依附於西方,又彷彿與百年前中國面臨的問題與選擇一樣,好像如此漫長的歲月從未流逝過一樣。這種現實與歷史交織的厚重感是今天文章的契機——嘗試勾勒一副簡筆畫,來描述一下這六代人,如何跌跌撞撞地從100多年前的泥濘裏走到今天。

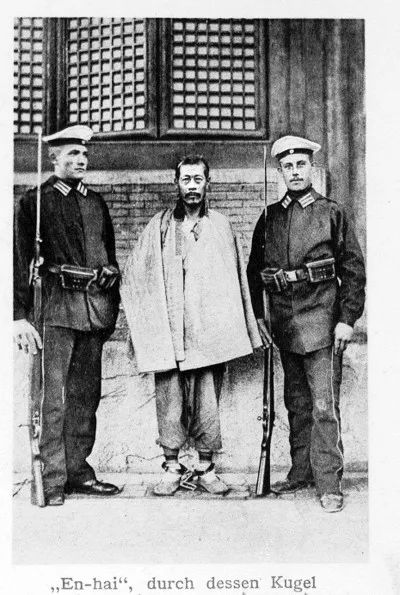

**第一筆,留給一個死於1900年的普通旗人——恩海。**雖然當下關於清朝政權的歷史性質,與其對中國近代落後起到的作用的討論越來越多,但本文中提到的恩海的經歷並不處在這個話題範圍內,而是作為當時一個普通中國人的縮影。

彼時,甲午戰爭的硝煙剛剛散盡,清廷最後一點體面和威嚴,已經在黃海隨着北洋艦隊沉入了海底。華北山東被“拳亂”席捲,東南的士紳老爺們為了自己的瓶瓶罐罐公然互保,而屁民們掙扎在混亂無序的死亡線上,被四騎士的利刃像割韭菜一樣的砍倒又迅速的生長起來,只剩下死中求活的本能。

北京城還沒有那麼糟糕,這裏畢竟是帝國的中心,基本的秩序還存在着,四九城的人們也習慣了租界和洋人們的飛揚跋扈,旗人恩海就是這普通人裏的一員。恩海不像普通旗人那樣是提籠架鳥的愛好者,他是善撲營出身,愛學武愛練武,有一身好武藝,使得一手好快槍,靠着這手本事,進了神機營當了隊長,管轄租界周邊地面。其人結交廣泛,為人頗有古風。

當年五月二十四,德國公使克林德驅馬轎路過被攔,不但不停,反而從馬轎裏向外射擊,旗兵們四散之時,恩海果斷反擊,抬手兩槍就擊斃了克林德。之後,因不願周邊居民被洋人禍害,恩海主動自首,被總理衙門交給八國聯軍,又交給德國使館。德國使館拷打了他兩個多月,就指着他咬出一個兩個大人物,但恩海至死都沒有出賣任何人。

《晚清侍衞回憶錄》裏,富察多爾濟以親歷者的身份,記錄了恩海就義的最後時光,記錄了普通人的麻木,教民的諂媚,洋人的囂張,還有恩海的豪邁。最後是這麼寫的:

這時候低頭的恩海突然仰起頭來,對我等喊:“老幾位,想着給咱送紙錢拉啦,地下也得喝酒啊,下輩子還得幹他們!我就不信永遠幹不過他們!”,之後就被德國士兵砍去了頭顱。

作者是這麼寫自己的心境的:“我的心,好比被塞進花椒水裏,全麻了。已沒了什麼害怕和膽怯,眼睜睜地看着恩海的腦袋掉在地上,脖腔血躥濺起老高。”

恩海就在他面前像戲詞裏的豪傑一樣赴死,其人當年,二十有五。

◆恩海

恩海是一個有武藝的旗人,也僅此而已。沒受過什麼教育,平日裏忠君愛國的文化薰陶,大約都是來源於茶館戲園的説岳三國,主義、革命或是其他的概念離他太遙遠了。對他來説,這或許只是一個男人的正義感是否兑現的問題:一個外國人在我們的土地上耀武揚威的殺人,難道連給他一槍的勇氣和權力都不應該有嗎?也有很多人説,他是受了端親王指使,“殺幾個洋鬼子出口鳥氣”,但當這麼一個市井中有些俠氣的普通人,在受刑前喊出“下輩子還得幹他們,我就不信永遠幹不過他們”的時候,爭執這些細節已經無關緊要了。

1900年的中國,除了在清廷、帝國主義和饑荒的擠壓下喘不過氣的中國民眾爆發出的原始的怒火,除了像恩海這樣的人源自正義感的零星反抗,還剩下什麼呢?就像一座沉入黑夜的新墳,只剩下點點滴滴的磷火閃過又迅速消失。我沒來由的想起劉慈欣那句話:“失去人性,失去很多;失去獸性,失去一切。”這樸素的正義感,這無知的英雄主義,已經是一個普通人能奉獻的一切,除了這種近乎本能的勇氣,還有什麼能代表對這片土地的熱愛呢?

接踵而來的是八國聯軍進北京,是更多漫長的苦難,但也意味着更多的憤怒,更強大的力量的積蓄。越來越多的中國人,因為自身的苦難和不公而憤怒,因為對他人的悲憫和責任而奮起,為改變尋求出路,從自發的反抗到自覺的組織,最終依靠現代化的力量達到勝利。但我們也永遠不要忘了,不管這座建築有多麼巍峨,所有正義的起點,都是普通人人性中的火花造就的,或是一次義憤,或是一次打抱不平,或是一次目睹的悲劇帶來的衝擊,是無知卻珍貴的英雄主義。

**第二筆,留給一位51年出生的學者。**51年是個百廢待興的起點,著名的三農問題專家温鐵軍教授出生在這一年,在這裏我要談的跟他的學術無關,而是他生活中的一段經歷。温教授算起來比我父親大七八歲,有着這一代人典型的生活經歷,少年時成長在北京,青年時到山西插隊,整整生活了11年,之後以工人身份回到北京,從事社會研究。

**在温教授的講座裏,他經常提到自己的“知青”經歷,由此來闡述前30年中國人篳路藍縷的工業化積累。**對於這段歷史,我的感受是直觀的,回老家時,我們一家人喜歡去野外踏青。我們開車沿着剛剛翻新的國道一路往山裏走,走一處,我的父親就給我講他十幾歲的時候在這裏經歷過的事。哪裏是和姐姐拉着大車走十幾裏山路砍柴的地方,哪裏是和同學挑田修水庫的地方。他講那個時候山上都是光禿禿的,因為都被農户砍光了;講挑田修水庫都是全靠人力,因為捨不得耕作的畜力。

這些事也不過是四十年前的事,可以想見,那是典型的農業社會的生活面貌,那樣的生活也不是今天為城市小資們刻意打造的田園烏托邦。

當時的中國是什麼樣的狀態?那是個文盲率超過80%,人均壽命不足40歲的,幾乎沒有任何工業化基礎建設的社會,剛剛解決了安全問題。對那一段歷史,我也有過形象地比喻:“如果把新中國當成一個企業,這個企業無疑是這樣的:**一個只有幾個志同道合的光棍組成的創業型企業,要投資沒投資,要技術沒技術,還偏偏給自己的定位是全行業第一。**這種企業要發展,要擴大再生產,最缺的就是錢,也就是資本,所以當務之急就是蒐集資本。這種情況下,能依靠也只有自力更生,艱苦奮鬥了,瘋狂加班,多幹少拿,嚴格管理。”

這樣的生活毫無疑問是繁重辛苦的,匱乏的物質生活和繁重的體力勞動是父輩們農村生活的共同記憶。這種不得已而為之的無奈,更像是時代變化的註腳,蘇聯的工業化援助撤資了,怎麼辦?走出去嗎?沒有那個能力,去抱別人大腿?那我們獨立又是為了什麼呢?除了自己勒緊褲子加油幹,別無他法。在人口報復性增長但生產力幾乎沒有變化的情況下,新中國成立之初整個社會的內卷化相比幾十年前恐怕是有過之而無不及,在這樣的情況下,還要從牙齒縫裏摳出來工業化的本錢,實在是一項悲壯而又偉大的事業。

温教授是這麼説的:“好懸我們有一代中國人,我們的父輩和我們這半代人,無償奉獻,那是個英雄時代!我們得到什麼了?插隊的時候兩毛錢一個工日,我就該得兩毛錢嗎?當兵一個月6塊,就該得6塊嗎?當工人一個月27塊,就該得27塊嗎?難道我的勞動剩餘價值不都貢獻給這個國家了嗎?貢獻給國家工業化了嗎?當然是。”驕傲中又有些無奈,但打動我的恰恰是這種無奈,讓那個我們未曾經歷的時代變得有血有肉。

如果有選擇,沒有人願意把自己寶貴的青春消磨在田間地頭的繁重勞動中,但責任在那裏,只有義無反顧,而依靠着這種義無反顧,中國實現了也許是人類歷史上唯一一次純粹依靠自身完成原始積累的工業化進程。

羅曼·羅蘭説**:**“這世上只有一種英雄主義,就是認清了生活的真相併依然熱愛它”,但我的看法不同,在這片土地上,在屬於温教授們的時代,生活甚至不讓你有認清它真相的矯情,它就這麼赤裸裸地立在你的面前,你能做的就是去熱愛它,這或許就是“英雄時代”的真正含義,一種無奈的英雄主義,因為無奈,所以更顯得高貴。

**第三筆的主角是中國的半導體產業。**從貿易戰開始,中興被制裁已經過去了5年,從以華為為代表的中國高科技企業被大規模製裁到現在已經過去了三年,而在去年,美國又通過《芯片法案》將對中國的半導體技術封鎖進一步升級。可以説,半導體產業幾乎是美國能對中國發動的封鎖中最後一個具有威脅性的領域,在我的感受中也唯有半導體產業能表達這第三筆要表達的內涵。

**半導體產業是現代信息產業的物理基礎,在全球範圍內有近5000億美元的市場規模,是國家產業升級繞不開的核心。**而在這個市場內,技術與資本的主要擁有者,毫無疑問是美國及其僕從國。半導體產業是典型的資本、技術、智力交叉的立體密集型產業,因而美國可以依靠極高的知識產權壁壘壓制所有的後發國家。直到隨着中國政府和企業長期的投入,以及移動互聯網時代顛覆性的變革,讓以華為為代表的中國企業首次在硬件技術和行業標準上,走到了世界的前面,為了遏制挑戰者的追趕,美國首先挑起了貿易戰,來打擊中國信息產業的高端力量。

從懂王挑起貿易戰至今,美國在多個領域發起的挑戰實際上已經失敗了,對中國商品徵收高額關税反倒進一步拉大了逆差,但唯獨中國半導體——移動通信產業的打擊烈度越來越大**。**從18年開始,因為美國的制裁呼籲對美妥協投降的聲音就不曾停止,這種聲音在美國對中國半導體全面封鎖之後達到了最大。我們的對手是如此強大,乃至於沒有人敢於去挑戰它的權威,哪怕這權威只是金粉澆築的腐朽。

但出乎很多準備看笑話甚至落井下石的人所料,中國的半導體-移動通信產業並未束手就擒,也沒有悲觀氣餒,而是堅定不移地在各領域進行國產化替代和升級。

一個段子足以概括在產業高度複雜分工的當下,完全自主發展半導體的無奈和辛酸:一個好好的建築設計單位,現在得從篩沙造水泥組建施工隊重新開始。中國半導體-移動通信產業是典型的強競爭產業,是在對手深厚的資本存量和強大的先發優勢的夾縫中,一步一步走到今天,直到看到希望的曙光,如同一個傷痕累累但鬥志昂揚的戰士行走在黎明時分的荒原。

意志薄弱的戰士和卑躬屈膝的地精們還沒有開打就已經成為惡龍的幫兇,而一路打着怪獸撿着裝備過來的冒險者則沒有停止思考如何戰勝對手,這種困境中的穩健,是整個產業集羣勇氣的體現,是工業化中國無所畏懼的意志的體現。沒有什麼比無畏的英雄主義更能顯示自己的決心和對敵人的蔑視。

這百多年來,是中國人從乞活走向活得更好的過程,在我們經歷了無知的憤怒和無奈的艱辛之後,我們面對的是如何鑄就無畏勇氣的問題。

從改開這幾十年的狂飆突進中,我們見多了類似於美國聯想這樣秉承着**“造不如買、買不如租”精神而且混得風生水起的“優秀”**企業,全球化的東風也讓人們陷入了千秋萬代永遠繁榮的迷夢,直到這皇帝的新裝被惡龍挑破,很多人才發現自己赤身裸體。

如果不是貿易戰的刺激,中國人也不會像今天一樣對“自力更生、艱苦奮鬥”有如此切膚之痛的認識。但這並不是新的歷史,追求獨立與自由,永遠是這個世界最有吸引力的道路,但又是最難走的荊棘之路。面對那個資本主義世界頂端越來越瘋狂的金融帝國,只有時刻擁有獨立自主的覺悟,才不會被這些紙老虎壓倒。

就在70多年前,一窮二白的中國為了走獨立自主的道路,一樣面對着美蘇兩強的仇視和壓制,但先輩們還是在夾縫中闖了出來,把最重要的安全保障留給了我們。他們成功的經驗告訴我們,無畏,不是血濺五步的蠻勇,不是三而竭的衝動,而是嚴密的組織,鋼鐵般的意志,智慧的手腕,和忘我的犧牲精神。

當然,人類社會過往的歷史提醒我們,如果僅僅是把眼光放在如何打倒舊的惡龍,那麼必然會被新的惡龍所奴役。馬克思曾説過:**“在科學上沒有平坦的大道,只有在那崎嶇的小路上不畏艱險奮勇攀登的人,才有希望達到光輝的頂點。”**這句名言,其實並不適用於科學研究這充滿天才的閃光和運氣的領域,更像是對一個國家、一種文明自我實現的箴言。

在經歷了山下的探索,經歷了崎嶇小路艱辛的跋涉之後,唯有無畏的勇氣,才是走向頂點的依靠,而當走向頂點時,**也要留意,把更多的關懷和愛留給那些支撐着路基的人們,把更多的警惕留給身上若隱若現的鱗片,**這,才是我要表達的真正的英雄主義。