看到他,我就不想死了_風聞

最华人-最华人官方账号-有华人的地方,就有最华人06-28 21:10

作者:薺麥青青

文學批評家金聖嘆臨刑時,悄聲對兒子説:

“記住,花生米與豆腐乾同嚼,有火腿味道。”

後,慨然赴死。

在離世前還貪戀人間美味,顯然是“饕餮”之徒。

我們的民族飽經憂患、戰亂與饑饉之苦,對豐衣足食的需求格外強烈,因此在這樣的歷史背景下,“饕餮”隊伍尤壯。但擅吃者即便蔚為大觀,然而能將百般滋味寫出滿紙芬芳、令人齒頰生香者,並不多見。

汪曾祺是個例外。

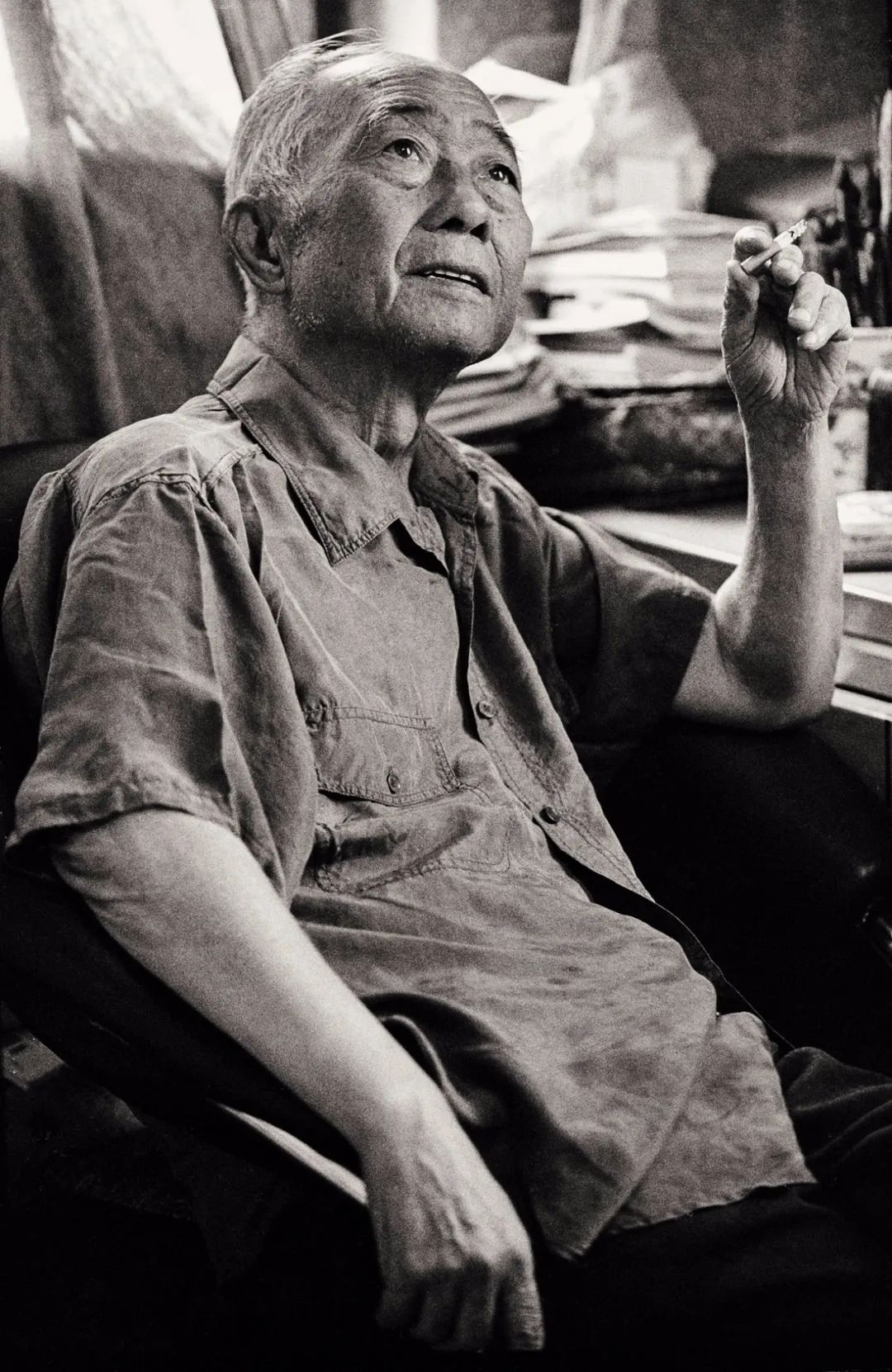

● 汪曾祺

中國最“會吃”的作家

汪曾祺以文揚名,曾自詡“是一箇中國式的抒情的人道主義者”。但“愛吃”“會吃”是他在文壇卓然而立的“殺手鐧”。

他曾説:“到了一個新地方,有人愛逛百貨公司,有人愛逛書店,我寧可去逛逛菜市場。看看生雞活鴨、新鮮水靈的瓜菜、彤紅的辣椒,熱熱鬧鬧,挨挨擠擠,讓人感到一種生之樂趣。”

因此,在他的眼中、筆下,雞鴨魚肉、瓜果蔬菜都代表着熱熱鬧鬧的生趣,氤氲着俗世蒸騰的氣息。

● 汪曾祺逛菜市場

即便離開故鄉多年,憶及當地的諸多美食,他仍津津樂道,訴諸筆端,更是繪聲繪色,令人垂涎欲滴。

他寫家鄉高郵的鴨蛋:

“高郵鹹蛋的特點是質細而油多。蛋白柔嫩,不似別處的發乾、發粉,入口如嚼石灰。油多尤為別處所不及。鴨蛋的吃法,如袁子才所説,帶殼切開,是一種,那是席間待客的辦法。平常食用,一般都是敲破‘空頭’用筷子挖着吃。筷子頭一紮下去,吱——紅油就冒出來了。”

後來,他輾轉各地,説起他鄉鹹鴨蛋,頗為不屑。

有道是“曾經滄海難為水”,吃過高郵的鴨蛋,再吃別處的,便覺索然無味。

他寫故鄉的枸杞:

“春天的早晨,尤其是下了一場小雨之後,就可聽到叫賣枸杞頭的聲音。賣枸杞頭的多是附郭近村的女孩子,聲音很脆,極能傳遠:‘賣枸杞頭來!’枸杞頭放在一個竹籃子裏,一種長圓形的竹籃,叫做‘元寶籃子’。枸杞頭帶着雨水,女孩子的聲音也帶着雨水。”

他的心也該是被一川秀水充分潤澤過的,所以聽到女孩的叫賣聲,都覺得雨水沛然。

● 汪曾祺

此外,鹹菜茨菇、炒米、陽春麪、小餛飩、蒸餃、燒賣……皆是他的“相思之物”,魂夢繫之。

美食對應的,往往是母親的味道;往往是,念念不忘的故園情。

所以,我們就不難理解,西晉文學家張翰為何仕宦於洛陽而思吳江,竟為了“蓴羹鱸膾”而辭官歸鄉;

所以,我們更不難理解,為什麼詩人余光中要苦求一瓢“長江水”,因為“酒一樣的長江水”,是“醉酒的滋味”“鄉愁的滋味”。

對於家鄉的美食情有獨鍾,並不意味着對別處佳餚的排斥。

在《肉食者不鄙》中,他談及淮安菜中的獅子頭、鎮江的餚蹄、上海菜的醃篤鮮、寧波的黃魚鯗燒肉、徽州臭鱖魚、福建蜜柚、四川燈影牛肉、東北的白肉火鍋等,皆如數家珍。

他特意強調,一個人的口味要寬一點、雜一點,“南甜北鹹東辣西酸”,都去嚐嚐。對食物如此,對文化也應該這樣。

汪曾祺曾走遍大江南北,每到一地,總是“先嚐為快”。品鑑完畢,還要久久回味,對其食材、品相、味道等做出一番頗為細緻的總結,形諸文字,廣而傳之,無形中也成了各地美食的“推廣大使”。

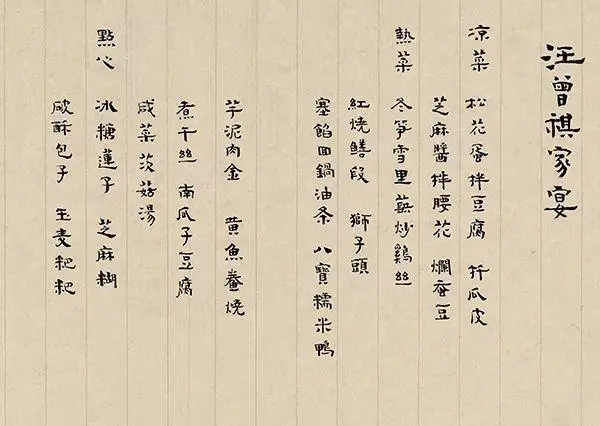

● 汪曾祺家宴菜單

一個如此愛吃的人,從不把做飯看成負擔,並樂於做一個勤快的“煮夫”。

家裏的兩頓飯常年都是他做的。他在廚房“輾轉騰挪”,煎炒烹炸,忙乎一大通後,把菜一一端上桌,心滿意足地先看着別人吃,若聽到幾句“嘖嘖”稱讚,更是樂不可支。而他自己,往往嘗幾口就不吃了。然後就喝酒、聊天,所以,他每每自誇:

“願意做菜給別人吃的人是比較不自私的。”

但一個“會做”“會吃”的人絕不滿足於“三拳兩腳”的功夫,他在吃的方面總是勇於嘗試,努力“翻出新意”。

汪老的拿手菜是“煮乾絲”和“醬豆腐肉”,自創菜式有“塞餡回鍋油條”和“蜂蜜小蘿蔔”。

時任高郵副縣長的文化學者朱延慶每次去北京,必去汪家拜望。老鄉到來,汪曾祺也往往以“家鄉菜”盛情款待。

● 1991年,汪曾祺在家鄉高郵的蘆葦蕩裏

在他頗為有名的“粗菜細做”的“汪家宴”中,以一道塞肉回鍋油條最為人稱道:

“油條切成寸半長的小段,用手指將內層掏出空隙,塞入肉茸、葱花、榨菜末,下油鍋重炸。油條有礬,較之春捲尤有風味。回鍋油條極酥脆,嚼之真可聲動十里人。”

“這是我的發明,可以申請專利。”當客人吃得滿嘴生津,他更是驕矜不已。

汪曾祺的烹飪手藝在文藝圈裏有口皆碑。每當有港台作家或者國外的汪曾祺研究者來北京採訪他時,中國文聯不安排客人在賓館就餐,而是直接讓其在汪曾祺的家中享“宴酣之樂”。

有一次,法國客人去拜訪汪曾祺,汪曾祺做了道鹽水煮毛豆。那位法國人第一次吃鹽水煮毛豆,竟然連毛豆殼都吃了下肚。

華裔作家聶華苓來訪時,汪曾祺特地為她做了一道煮乾絲。

● 汪曾祺與聶華苓合影

煮乾絲是聶華苓的童年記憶,但後來她在美國再也沒吃過。

那天,聶華苓端起碗,連剩的一點湯都喝掉了。

西南聯大的“書蟲”與“吃貨”

他曾説:“我覺得全世界都是涼的,只有我這裏一點是熱的。”

出身於地主家庭的汪曾祺,在離開故鄉之前,是個養尊處優的“少爺”。

爺爺不僅是前清秀才,還是位名醫;父親則多才多藝,善繪畫,能打拳,會燒菜,兼治病。

小時候,父親常陪他放風箏,風箏線材料昂貴,譬如琴絃、羊腸之類,據説這樣做出的風箏線不會彎。

到了十幾歲時,汪曾祺就學會了抽煙喝酒。因此從某種意義上説,汪曾祺是一個不折不扣的“享樂主義者”。

到了十七歲那年,他戀愛了,揮毫潑墨寫情書時,父親在一旁“指點江山”。

正是源於父親的開明大度,汪曾祺自幼便“放浪形骸”:天天東遊西逛,去野外撒歡,去河裏摸魚,看人溪邊垂釣,更時常去臨街的各種店鋪轉悠。於是,販夫走卒,市井百態,盡收眼底……

在他的眼裏,滿世界都是好玩的東西。

● 少年汪曾祺

1939年6月,汪曾祺19歲。從未出過遠門的他背起行囊,離開家鄉,由上海坐船經香港,再從越南坐滇越鐵路火車,慕名前往位於昆明的西南聯大。

但上大學對他而言,也是為了“尋瀟灑”:

“我在報考申請書上填了西南聯大,只是聽説這三座大學,尤其是北大的學風是很自由的,學生上課、考試,都很隨便,可以吊兒郎當,我就是衝着吊兒郎當來的。”

但他該規矩時規矩,在西南聯大聽聞一多、劉文典、唐蘭等大家講課時,他全神貫注,十分膜拜。

如若碰上不喜歡的科目,他連課都不去上,成為有名的“逃課大王”。

但作為一個“嗜書如命”的人,汪曾祺在中文系的小圖書館裏讀了很多書。至於類別,頗信馬由繮——隨便看。他和另外一兩個同學每天晚上到圖書館看書,甚至通宵達旦,“到雞叫才回宿舍睡覺。”

聯大這樣寬鬆開放的氛圍,彷彿是為他“量身定做”的,他在裏面優哉遊哉,如魚得水。

● 1946年5月3日,西南聯大中文系全體師生在教室前合影

在西洋通史課上,老師讓學生繪一份馬其頓地圖,他畫好交上去,老師閲後幽默一哂:

“閣下之地圖美術價值甚高,科學價值全無。”

這樣“頑劣”的學生若碰上我們的現行教育體制,也許早晚會被開除了之,但他有幸生在了一個“兼容幷包”的環境中:

上楊振聲的“漢魏六朝詩選”課,汪曾祺寫了一篇才氣縱橫的短報告,當堂獲得了期末免考的特權;

連沈從文和聞一多也對這個“刺頭”的文筆激賞不已,作文滿分100,沈從文大筆一揮,給了他120分:

“他的小説寫得比我好。”

沈從文甚至對這個一身反骨的“愛徒”做出了極具前瞻性的預判:

“新作家聯大方面出了不少,很有幾個好的。有個汪曾祺,將來必有大成就。”

有一位曾在聯大任教的作家教授到美國講學。美國人問他:西南聯大八年,設備條件那樣差,教授、學生生活那樣苦,為什麼能出那樣多的人才?

這位作家答道:自由。

這種“自由”讓汪曾祺的天性未被扼殺,並得以極大釋放。

● 汪曾祺與沈從文

除了讀書、寫作,“覓吃”是他在聯大的三樁樂事之一。多年後,他回憶新校舍馬路對面的早點攤子上一個老太太賣的雞蛋餅,將其描繪得香氣撲鼻:

“一個瓷盆裏放着雞蛋加少量的水和成的稀面,舀一大勺,攤在平鐺上,煎熟,加一把葱花。廣東老太太很捨得放豬油。雞蛋餅煎得兩面焦黃,豬油吱吱作響,噴香。一個雞蛋餅直徑一尺,卷而食之,很解饞。”

他也懷念街邊的炒菠菜:“菠菜極嫩,油極大,火甚勻,味極鮮。”

那幾年日軍轟炸機時常來掃蕩,別人往山裏跑,因為有防空洞;他卻一路狂奔,向松林裏跑。

理由是那裏“有一片碧綠的馬尾松,樹下一層厚厚的幹了的松毛,很軟和,空氣好,而且還能在樹下撿到成熟的松子,嘎嘣嘎嘣咬着吃,不愁餓着。”

在“第二故鄉”昆明七年,他逛遍了翠湖、文林街、龍翔街、鳳翥街、府甬道、先生坡、大觀樓、篆塘、白馬廟等富於特色的地方;至於街上的小吃,更是被他嚐了個遍:什麼米線、餌絲、汽鍋雞、烏鍋貼魚、腐乳肉、火腿月餅…..

凡此種種,都在他的腦海裏紮了根,日後受苦受難時,對它們的緬懷成了一種精神上的支撐:“猶是雲南朝暮雲,笳吹弦誦有餘音。”

彼時,當局徵調應屆畢業生去充當美軍翻譯,否則作開除論處。汪曾祺拒徵,故沒有取得西南聯大畢業證書,這也成為他後來人生多艱的伏筆。

為人生找點“樂子”

因為沒有大學畢業證書,他找工作頗費周折,最終進了一所中學當教師。

那是一所辦學條件非常惡劣的學校——校舍是一座廢棄倉庫,窗户上甚至連玻璃都沒有,教員們得自己上山挖野菜。

後來他去了上海,工作不好找,一度想過輕生,得沈從文寫信大罵:

“為了一時的困難就這樣哭哭啼啼的,甚至想到自殺,真是沒出息!你手中有一支筆,怕什麼?”

於是,為了稻粱謀,他開始發奮創作。

後來,因為未婚妻施松卿在北京大學西語系當上了助教,汪曾祺也去了北京,但仍處於失業狀態。最後還是沈從文設法幫他在歷史博物館謀到了一份辦事員的差事。

1950年,汪曾祺進入北京文聯工作,歷任《北京文藝》《説説唱唱》《民間文學》編輯,暫時有了穩定的經濟來源。

8年後,在那場聲勢浩大的“反右”風暴中,汪曾祺不出意料地被捲入其中。

當時他給妻子施松卿留下了一張紙條:

“等我五年,等我改造好了就回來。”

● 汪曾祺與妻子施松卿

下放張家口期間,已年近四十的汪曾祺,扛過170多斤的麻袋,掃過豬圈,挑過大糞。

一介書生,三尺微命,在飽受皮肉之苦和無邊的苦悶中努力尋找些許樂趣:在果園幹活時,他感嘆殺菌劑是“很好看的天藍色”;一日,他忽而開心不已,只因為採到了一個大蘑菇,可以帶給家人做一碗湯。

當地土壤肥沃,匯聚了全國上百種馬鈴薯,洋洋可觀。於是,他將馬鈴薯從開花到結果的過程,都畫了下來,集成一套《中國馬鈴薯圖譜》。畫完後,汪曾祺“吃貨”的本性暴露無遺:“隨手埋進牛糞火裏,烤烤,吃掉”。他自豪地説:“像我一樣吃過那麼多品種的馬鈴薯的,全國蓋無第二人。”

1960年10月,汪曾祺右派的“帽子”被摘,苦役結束。後在任北京京劇團(今北京京劇院)編劇期間,因改編京劇《沙家浜》而名聲大噪。但不久“暴風驟雨”又至,他被批為“反動權威”,關進“牛棚”,不僅要劈柴抬煤,還要寫“檢討”。

那時,女兒汪明看到有人不堪凌辱而跳樓,遂求父親:不要自殺!

他出神地看了看女兒,應道:好吧。

孩子們有時摸摸他被“造反派”強行剃光了的頭,稱呼父親“小癩子”。他也不惱,任其摩挲。

汪曾祺曾表達過這樣的觀點:人到極其無可奈何的時候,往往會生出這種比悲號更為沉痛的幽默感。

在眾多肉體和靈魂隕落的時候,他每每想起對女兒的承諾,於是在“苟活”之中為生命找到紓解的窗口:繼續偷偷寫作。

● 汪曾祺76歲時的全家福

他不止一次跟人説過,有了這一遭經歷簡直三生有幸,否則他這一生就更加平淡了。因此也就有了諸名篇的誕生。

汪曾祺的短篇小説《受戒》發表於1980年,當時的他已年屆六旬。這部成名作為晚年的他帶來了盛譽。

作家楊沫讀了他的《大淖記事》後,感慨“使人彷彿漫步在春天的原野上,嗅到一陣陣清新温馨的花香。”

而他筆下的“黃油烙餅”則是艱難時世裏的渴望。在小説中,奶奶餓死後,媽媽終於“下狠心”,給年幼的兒子烙了兩張黃油發麪餅:

“蕭勝一邊流着一串一串的眼淚,一邊吃黃油烙餅。他的眼淚流進了嘴裏。黃油烙餅是甜的,眼淚是鹹的。”

浩劫結束後,“傷痕文學”風靡一時,那是一個時代在無數心靈留下的瘡疤,他卻寫美食,寫温情,寫對美和愛的追求。

汪曾祺曾寫過一篇《天鵝之死》。故事源於1980年的冬天,北京玉淵潭公園飛來四隻天鵝,汪曾祺每天遛彎都要去看這些小生靈。但一天夜裏,有人用槍將天鵝打死了,並要吃它們的肉。汪曾祺氣憤不已,回來奮筆疾書,寫下了這篇小説。他寫這篇小説,並不只是嘆惋和痛惜一隻天鵝的命運,而是對許多人失去愛美之心而感到深深的悲哀。

沒有對“美”的善待,又如何懂得珍視“愛”?悲憫不復,人心不古。

“我希望我的作品能有益於世道人心,我希望使人的感情得到滋潤,讓人覺得生活是美好的,人,是美的,有詩意的。”

他被人們讚譽為“中國最後一位士大夫”,唯一一位銜接現代文學與當代文學的散文大師。

當初,有人勸汪曾祺寫點敍事宏大的文章,他固執己見:

“我與我周旋久,寧作我。”

這世間,向來是從庸眾者易,堅守自我者難。

半世飄零,磨難備嘗,但他始終懷有對生活的濃厚興趣,目光流連處,文字逸興時:人間草木、四方美食、天涯遊子、舊人往事,皆在他的筆端洋溢着温暖通達的氣韻。

為此,有人評價道:“汪曾祺享受世界淺層的樂趣,活得安穩而熱騰騰,只有一種感覺:這人,是披了歡喜面的真佛吧。”

無論順境,還是逆境,汪老都是會自娛自樂的人:

“人不管走到哪一步,總得找點樂子,想一點辦法,老是愁眉苦臉的,幹嘛呢?”

● 汪曾祺在寫作

1987年,汪曾祺應邀去美國參加國際寫作計劃。

在聚會上,聶華苓唱起《我的家在東北松花江上》,中國台灣作家陳映真講述自己對祖國的感情,汪曾祺聞言也情難自禁,淚灑現場,和陳映真緊緊擁抱在一起。

他説:“我已經好多年沒有哭過了。”

聶華苓也激動不已,直呼:你真好!你真可愛!

做人做事,他都特別實在,有一種掏心掏肺的赤誠:

“人生如夢,我投入的卻是真情。”

1997年,77歲的汪曾祺因為飲酒而造成食道大出血。

病牀上,汪先生還惦念好吃的東西。他緩緩抬起頭,問女兒汪朝,杏兒是不是該下來了?

他甚至哀求醫生,能否用茶水稍微潤潤嘴唇?

醫生苦笑同意,汪曾祺一下子就精神抖擻起來,衝女兒使出渾身解數地喚道:

“給我來一杯碧綠——透亮——的龍井!”

可他最終也沒有喝上那一口唸茲在茲的龍井。

在醫院住院一週多後,汪曾祺溘然長逝。

● 汪曾祺

以前,他寫完文章總是讓孩子們看,孩子們並不認可。他喝至酩酊,才為自己辯駁:

“我將來是要進文學史的。”

後來,他果真進了文學史,且舉足輕重。

馮唐説:“汪老這明末小品文式的文字,開窗就能聞見江南的荷香。我仔細品了品,不止荷香,還有濕漉漉的泥土,搖曳的小船在波心蕩。睡一陣,醒一陣,醒來讓我們跟着汪老爺子,走走停停,品一段詩意人生……”

所以,那個最會吃的老頭,其實也是最懂詩意和情味的人:吐納一生的風雲,化為醇厚的老酒、四溢的清香,然後以字字珠璣,灑落人間。

“吃”是一種人生態度

遙想當年的蘇子,因為“烏台詩案”,數度被貶,一路南下,在他的《自題金山畫像》中如此自嘲命運多舛:“問汝平生功業,黃州惠州儋州。”

即便如此,他仍能隨遇而安,不僅一抒“老夫聊發少年狂”的豪邁慷慨之襟抱,而且樂享當下,寫下“長江繞郭知魚美,好竹連山覺筍香”“日啖荔枝三百顆,不辭長作嶺南人”之快意。

在黃州,蘇軾還致力於研究豬肉的吃法,並專門寫了《豬肉頌》:“淨洗鐺,少著水,柴頭罨煙焰不起。待他自熟莫催他,火候足時他自美。”

在現代文壇,張愛玲一向是個“清冷”的人:疏離避世,鬱郁寡合,但在她的筆下,卻表達出對“吃”的無比熱衷:

“小時候在天津常吃鴨舌小蘿蔔湯,學會了咬住鴨舌頭根上的小扁骨頭,往外一抽抽出來,像拔鞋拔。”

● 張愛玲

她寫大蒜炒莧菜,有一種打散了顏料盒的繽紛:

“莧菜上市的季節,我總是捧一碗烏油油紫紅夾墨綠絲的莧菜,裏面一顆顆肥白的蒜瓣染成淺粉紅。在天光下過街,像捧着一盆常見的不知名的西洋盆栽,小粉紅花,斑斑點點暗紅苔綠相間的鋸齒邊大尖葉子,朱翠離披,不過這花不香,沒有熱呼呼的莧菜香。”

中國台灣作家董橋寫吃喝,充滿布爾喬亞的雋永。在他寫的《我們吃下午茶去》裏,對品茶的譬喻堪稱“神來之筆”:

“所謂一壺之茶,只堪再巡;初巡鮮美,再則甘醇,三巡意欲盡矣,乃以‘初巡為婷婷嫋嫋十三餘,再巡為碧玉破瓜年,三巡以來,綠葉成蔭矣’”!

董先生顯然是會品茶的“生活家”!

我們內蒙古的著名作家蘇莉寫美味也堪稱一絕,她在《萬物的樣子》裏寫酸菜汆白肉:

“酸菜切作細絲,酸菜幫子能片多少層很考量一個主婦的廚藝,片開的層數越多酸菜切出來會越細,然後五花肉切薄片,最好帶皮,先把肉片煮出油脂,再下酸菜共煮,絕不可以放醬油,湯一定要煮得奶湯一樣亮白,煮至肉片失魂落魄……”

此刻,肉片“失魂落魄”,連看客也不禁“食指大動”。

● 汪曾祺和家人

正所謂飲食男女,大欲存焉。但生而為人,形役心勞,因此,香港作家李碧華感慨不已:

“這便是人生,即便使出渾身解數,結果也由天定。

有些人還未下台,已經累垮了;有些人巴望閉幕,無端擁有過分的餘地。”

所以你看,人生的詭譎,只能是盡人事,順天命。而這無奈悲愴的一面,若無樂觀、豁達之態,如何與之共處一世?又如何消解命運的虛無與難堪?

但在建築精神堡壘之前,先讓自己身心俱足。

而“吃”,是口腹之慾,更是心理的饜足。以皮囊之盈滿、堅韌穿越人世之茫茫。否則, 會不會“壯志未酬身先死,長使英雄淚滿襟”?

事實證明:大快朵頤時會釋放多巴胺,多巴胺能給人帶來愉悦並提高幸福感,而多巴胺過低則可能會引發人的抑鬱情緒,甚至帕金森症。所以我覺得,與“一醉解千愁”有異曲同工之妙的是,美食與愛,都是對身心最好的慰藉。

不過現在流行一種説法,直言窮人才沉迷多巴胺,富人則追求內啡肽。

意謂前者只注重當下,後者更關注長遠。

但我想表達的是,先照顧好“身體”這座“聖殿”,再仰望滿天星光。

● 汪曾祺

據説,一個人要是有明確想吃的食物,就代表他對生活依舊充滿了希望。同樣的,你要是有一件想特別想完成的事情,那生活就會變得格外美好。

“我們有過各種創傷,但我們今天應該快活。”

因為“痛苦”從來不是我們的“信仰”,而“幸福”才是。

汪先生曾説:“四方食事,不過一碗人間煙火。”

只要煙火不滅,這人間,便生生不息。

● 參考資料

[1] 汪曾祺 | 《肉食者不鄙》 中信出版集團, 2018

[2] 人物 | 被忽略的汪曾祺的一生

[3] 三聯生活週刊 | 今天,我們為什麼愛讀汪曾祺?

[4] 張國華 | 《我的老師汪曾祺》民主與建設出版社,2015

[5] 汪凌 | 《汪曾祺畫傳》大象出版社, 2017

[6] 紀錄片《永遠的汪曾祺》