家裏來的神秘客人,全家人為之赴死_風聞

心之龙城飞将-07-05 21:32

真實戰爭故事

2023年07月05日 20:22:12

大家好,我是霞姐。

有一支隊伍,作用巨大卻鮮為人知。

他們沒有專業的武器設備,卻在敵人的眼皮底下,執行了一個個看似不可能完成的任務。

因為長期的忽視,影視劇中偶爾出現他們的身影,好像個個都是身懷絕技的超級英雄。

今天的故事會告訴你,他們真的沒有那些超能力。

有的,只是勇敢和無畏。

為了信仰,這些散佈在敵人心臟的敵後武工隊,真正在用生命和敵人做鬥爭。

至死方休。

大兒子犧牲了,母親頂上去,母親犧牲了,二兒子上,二兒子犧牲了,還有小兒子……

我永遠忘不了這一天,一九四六年的三月初四,剛好是清明節。

天才矇矇亮,門外突然出現了一隊國民黨兵,他們持槍衝進家裏。

一陣槍響後,大哥突圍了出去。

他的戰友阿福跟我住在閣樓上,一時難以突圍,只能先躲起來。

敵人上來搜查,阿福開槍打死了一個。對方見他態度強硬,手裏又有槍,便往閣樓頂上扔炸彈。

三枚炸彈,相繼在房頂上炸開,瓦碎了一片,房頂上全是窟窿。

阿福見抵抗沒用,只好就擒了。

我躲在一邊,眼睜睜看着阿福被抓走,自己卻沒有辦法,又無力又難過。

那年我剛16歲。

都説長兄如父,我打小就特別崇拜我大哥。

我老家在廣東省吳川縣山基華村,祖上太公曾是滿清秀才,在村子裏算是大户了。

以前南方家庭孩子多,我母親前後一共生了13個孩子,可惜最後只有我們7個活下來了。

在我上面有兩個哥哥和兩個姐姐,下面還有兩個妹妹。

我跟我大哥,差了有15歲。

小時候家裏的房子很氣派,一棟大瓦房,前後帶院子,正門朝東後門朝北,大門口有一個門樓,上面常年掛着一副對聯。

上聯:恩承北闕,下聯:業紹南華,橫批:鴻禧。

門樓上還有兩間閣樓,用來做書房,也能住人。

房子進門是一個大廳,能放下四張吃飯的桌子,大廳裏常年供奉着祖先的牌位。相鄰的還有一個天井,左右兩邊有三間房可住。

穿過大廳和天井,往後門越過一條小路就是自家的小花園,面積不大,但裏面除了花卉,還種了番石榴、黃皮、芒果、龍眼樹這些,是我們兄弟姐妹玩耍的天堂。

1931年,抗日名將張炎回老家創辦了世德中學,我大哥就是這裏的第一批學生。

張炎曾是國民黨陸軍第19路軍61師的旅長,參加過著名的一·二八淞滬抗戰。後因不滿蔣介石的消極抗日政策,回到家鄉,自己組織了一支抗日武裝力量。

後來張炎又在梅菉創辦了軍事學校,我大哥也跟着繼續唸書,做了抗日學生軍。

軍校裏的教官,有國民黨人也有共產黨人,就是培養抗日骨幹的。

記得學校裏有一本教材,《八路軍敵後的抗日游擊戰術》,裏面有毛主席的游擊戰術。我後來一直帶着。

大哥當時的校服就是軍裝。

那時候大哥每次從學校回來,都穿着那身軍裝,我一見到他就特別高興,上去拉着他的手,晚上還吵着非要和他一起睡。

我覺得大哥有文化,口才好,懂得許多道理。

畢業以後大哥做了鎮上自衞隊的隊長,相當於國民政府的警察吧。

大哥成家後,家裏多了個賢惠的大嫂,她個頭不大,但也很能幹,家裏全靠她幫襯着母親。

那時我還小,大嫂對我特別照顧。我還記得我養了幾條魚,請大嫂幫忙換水。我那魚缸很大的,她就一桶一桶地挑水回來。

大嫂念過9年私塾,在家裏算是文化水平最高的了。我上私塾時,晚上背書背不下來,都是她和大哥幫我一起背的。

我還記得那幾年裏,家裏時常有一些人來來往往,神秘得很。

他們每天吃喝拉撒都在屋子裏,幾乎從不出門。其中最長有住過半個月的,都是大嫂和母親在幫忙照顧他們。

每次要走的時候,大哥還會特意叫我去門外看看,確認沒有人了才敢出去。

雖然也有好奇,但全家都非常信賴大哥,再加上那些人也都穿着他們學生軍的衣服。

所以我們只當是大哥的同學,從來沒有多問過。

當時廣東地區大半已經被日本人佔領了,我們山基華村屬於吳川,暫時還算安全。

但村裏人員也很複雜,有國民黨,有漢奸,也有共產黨人。

1943年前後,我大哥在執行搜查任務的時候,得罪了一個有背景的人。對方對他不依不饒,大哥不願低頭,一氣之下就辭了隊長的職務,回家務農了一年。

後來還是上級任命,他才又回去做了自衞隊長的。

最後直到抗戰勝利,大哥才坦白了他是地下共產黨人的身份。大哥的入黨介紹人,就是張炎家裏種花的園丁,潛伏在軍校裏。

我們這才知道,那些之前來往於我家的神秘人,原來也都是他們抗日武工隊的隊員。

我們家,居然在不知不覺中,已經成了共產黨的秘密聯絡站。

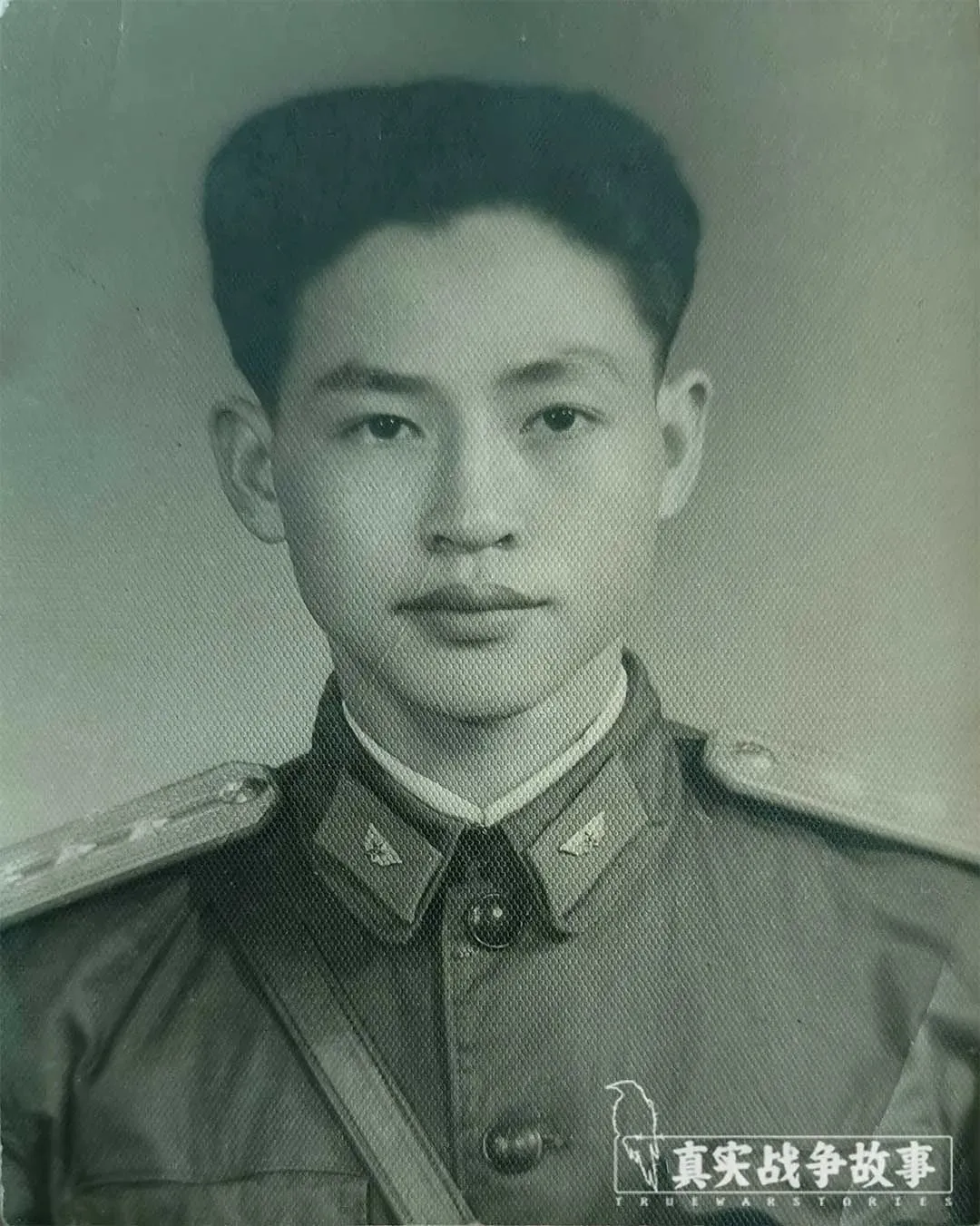

大哥莊冠周

我從小就喜歡圍着大哥轉,如今知道了大哥的身份,更是立志一定要成為大哥一樣的人。

但是大哥按住了我,他説我年紀小,身板弱,應該多學習,不讓我跟着一起。

抗戰勝利以後,國共兩黨在重慶簽署了《雙十協定》,但是私下裏,國民黨卻加速了對共產黨的清剿。

於是這才有了清明節的這次突然襲擊。

敵人這次行動目標明確,只為抓捕大哥和他的戰友阿福,倒是放過了我們一家老小。

然而房子被炸了,母親和幾個妹妹都受了驚嚇。

那一年我16歲,最小的妹妹才11歲,大嫂還帶着剛出生的侄女,那種場面,可想而知。

正當我們為大哥擔心之際,我一個表兄弟跑進來了,説大哥被捕了。

大哥突圍出去以後,好不容易擺脱了追捕的人,就想逃去官橋村找武工隊。沒想到敵人是兵分兩路,官橋村也被包圍了。

大哥過去的時候,武工隊已經突圍出去了,大哥一個人,正撞在了敵人的槍口上。

他跑了一路,已經累得沒有力氣了,本來就不多的子彈也用光了,最終還是被敵人帶走了。

我當時一聽腦子就炸了。

敵人那麼兇殘,大哥被捕一定不會有什麼好結果,我不管不顧,一股腦衝出了家門,往官橋大姐家跑去。

我快速説明情況,大姐夫帶着我去到了另一處聯絡站,找到了武工隊。

在武工隊裏,我確切得到了大哥被害的消息。

我那麼敬愛大哥,但奇怪,我沒有哭。

後來得知敵人把大哥抓走後嚴刑拷打了幾個小時,他始終守口如瓶,沒有透露半點消息。

敵人見撬不動他的嘴,當天下午就把他和阿福拉去槍斃了。

我們村子裏有一處大坡地,是國民黨專門用來行刑的地方,大哥和阿福的屍體就倒在那裏。

晚上的時候,我的表兄、我二哥、大姐夫,弄了兩副棺材,帶了一些人去給他們收屍。

我們不知道阿福的全名,也不知道他家在哪裏、還有哪些人,便只好把他和大哥葬在一起,就在我們家的祖墳裏。

大哥的死引起了整個地區的轟動,因為他是當地第一個被殺害的共產黨人。

在大哥遇害的當晚,我就去找到武工隊,當時我心裏只有一個念頭,就是要替大哥報仇。

武工隊的隊長鄭看我年紀小,長得也單薄,還不到1米6,就拒絕了。

我其實並不是很清楚共產黨是做什麼的。當時我們那還有許多人管共產黨叫“奸匪”,但我不管這些,我只知道,我大哥走的路,一定是對的。

正在我苦苦哀求時,一個外號瘦李的人,覺得我機靈,幫我求情,我才如願加入了武工隊。

遇到瘦李是我的幸運,他是我大哥在世德中學和軍事學校時的同學,叫李時清。

當時武工隊裏分成4個小組,每組5個人,他和我大哥分別是一個組的組長。

瘦李人如其名,長得很瘦,比我也高不了多少。但他人很精明,懂得兵法,是指揮作戰的一把好手,也是武工隊裏的一員猛將。

可能因為是同一個學校出來的,他和大哥很像,口才都很好,隊裏許多人都叫他李先生。

我一進武工隊就跟在他身邊,對我來説,他既是恩師,也是兄長。

我進武工隊後的第一次任務就是跟他一起,如果不是他,我大概都無法活着回來。

那次任務是保密的。

只知道收到地工委的命令,要去信宜縣完成一項特殊任務。出發才知道是去那邊襲擊一隊國民黨兵,搶奪他們的武器。

一共4個小組,隊長、副隊長、指導員以及瘦李各帶一隊,我被分在了隊長鄭奎的第三組,瘦李是第四組。

我們一行人先是趕到了中間的一處聯絡站落腳,那天是端午節的前一天。

凌晨3點,吃了早飯,我們便分組繼續前進,中間要經過一個叫小水圩的重鎮,鎮上駐紮了一支國民黨的大部隊。

中午時分我們在距小水圩1公里的路邊休息,此時1、2組已經順利通過了小水圩,誰也不知道的是,他們當時已經引起了敵人的注意。

稍事休息後隊長鄭奎準備先行出發,他預計前方會有危險,於是把沒有經驗的我留給了瘦李的第4組。

我跟瘦李他們穿過小水圩,在後面的樹林裏,突然衝出來20幾個手持步槍的鄉兵,嚴嚴實實地擋住了我們的去路。

瘦李他們幾個經驗豐富的隊員迅速跳進路邊的田埂下,同時掏出手槍示威。

我第一次遭遇這種情形,被嚇住了,還沒掏出手槍就被一個五大三粗的鄉民死死拽住了。

幸好他們見瘦李他們也都有槍,就先逃走了。

瘦李猜測他們可能是去喊幫手了。

這個地區比較荒蕪,四周沒什麼遮擋物,遇到襲擊無法隱蔽,我們只有往山上跑去。

結果剛爬到一個山坡上,就遠遠地看到山下一支國民黨部隊衝我們包圍過來,得有100多人,身後還跟着數不清的看熱鬧的村民,黑壓壓一片。

這地方民風彪悍,家家都有獵槍。見到這種陣勢,我嚇壞了,小聲問瘦李:“今天我們還能活着出去嗎?”

瘦李説,“就算變成鳥也飛不出去了”。

但他隨即打氣説,我們是共產黨人,不怕死。

我們往山頂去,佔領有利地形,大家節約子彈,打死一個夠本,打死兩個賺一個。

敵人圍過來的時候我們躲在了一個大石頭後面,剛好可以擋住敵人的槍子。

敵人以為我們沒有子彈了,叫囂着要來活捉我們,一個隊友當即衝喊話的敵人開了一槍,這才鎮住了他們。

我們雙方就這麼僵持着,看熱鬧的村民大概也覺得沒意思了,陸續回家吃晚飯去了。

到了半夜,敵人認為我們也逃不出這座山,便撤退了。

我(右)和戰友

我們在山上飢渴難耐,只能捧泥坑裏的雨水喝,水裏都是紅泥土的顏色。

眼瞅着前方沒路,我們只能摸黑出山,這座山比想象中的大,路又崎嶇,天快亮了還沒出去。

我提議要不要重新回到山上,佔據有利地形。瘦李拒絕了,説敵人的搜索重點就是山上,我們肯定不能去。

因為今天不比昨天,現在戰鬥力極低,一旦被發現就只有戰死了。

他環顧四周,發現村子邊上有一小片茂密的樹叢,正好藏得下我們5個人。

越危險的地方就越安全,敵人絕想不到我們會藏在那麼小的一片地方里。

果然,早飯後大約8點鐘,敵人開始大規模搜山了。

緊張地藏了一天,直捱到晚上村子裏傳來鞭炮聲慶祝端午。

我們幾個早就飢腸轆轆了,想到家家户户此時都在吃着香甜的粽子,更覺難耐。

趁着夜色往之前落腳的聯絡站趕,餓得受不了,遇到水也不敢多喝,一喝渾身就要打哆嗦,只能拿腰帶把腰勒得好細好細。

因為脱水,皮膚的毛孔都幹成一粒一粒的了。

走了三天三宿,鞋都跑掉了,幾個人光着腳,荊棘都扎進了肉裏,也不知道疼,都麻了。

終於回到聯絡站,用小刀把腳上的刺挑出來,這時候才知道疼了。兩隻腳都不敢落地,去大小便都是坐在地上蹭着往前走的。

當時年輕,還互相打趣道,要是這個時候敵人來了,我們肯定還能像兔子一樣跑起來。

幾天後,隊裏指導員和一名嚮導返回了聯絡站,他們見我們安然無恙特別驚喜,尤其是看到我。

原來隊長鄭奎帶的3組已經全部遇害了,他們不知道我被留給了瘦李,以為我也跟着一起遇害了。

任務失敗了,指導員讓我們分成兩批再去信宜匯合。

我人小,不容易引起懷疑,讓我和嚮導兩個人先走,瘦李他們隨後。

入伍後,我敬佩大哥的領路人張炎將軍,就想把名字改成“莊炎”,戰友覺得“莊嚴”剛好是個詞,就這麼叫了下來。

我們是莊家的冠字輩,大哥叫莊冠周,我叫莊冠凡,二哥叫莊冠羣。

順利到了信宜,終於和1、2組的隊員匯合,他們都以為我跟着3組一起遇害了,正在屋子裏難過,感嘆莊家兩兄弟,一個月裏都犧牲了。

我一出現,他們又驚又喜,衝上來對我擁抱、拉扯。

我心裏深深被這種戰友情震撼了,他們抱着我的時候,我覺得我的命是撿回來的,以後再遇到任何危險都不害怕了。

大概一個月後我回到家裏,發現家裏人都聚在廳堂裏,黑漆漆一片,也不説話。他們也在為我的犧牲而悲痛。

原來是一個敵特,提早把我“犧牲”的消息幸災樂禍地傳到了我母親那裏。

一家人已經傷心一個月了。

母親看到我,一開始還不敢相信,把我摸了個遍,最後一家人悲喜交加地抱在一起。

在我心裏,我的母親楊三奶,比《紅燈記》裏的母親,還有過之無不及。

母親人稱楊三奶,十七八歲嫁到莊家,雖然沒什麼文化,但很了不起。

母親小時候裹過小腳,所以挑不了擔子,其他方面絕對是一把好手,身體也好,家裏家外什麼活都能幹。

她記性很好,孩子大人的生日,精確到哪個時辰她都記得,還有老祖宗們的生辰忌日、年節佈置物品這些,事無鉅細,她都料理得很好。

母親才40歲,父親就病逝了。

幸好家裏還有十幾畝田地,母親或僱人種,或租出去,把家裏生活維持得好好的。

我們村子靠近海,母親常做些蝦醬、魚醬、鹹菜什麼的,我最愛吃的就是她做的蝦醬,幾十年過去了還忘不下那個味道。

不僅如此,母親知道大哥的身份後,她還帶着全家一起支持大哥的革命活動。

大哥每次回家,經常組織周圍合得來的村民和親戚,圍在一起給他們宣傳革命道理,我母親就跟在一旁聽。

因為母親的好記性,大哥講的那些,她全都記下了,後來還帶着我二姐自己走街串户,去宣傳革命。

我大姐和大姐夫也深受大哥感染,他們家在隔壁的官橋村,那邊的革命氛圍要好很多,大哥所在的武工隊就駐紮在村子裏,都是公開的身份。

所以大姐家自然而然地,也成了地下黨人的一處聯絡站了。

莊家四姐妹

説到我大姐,還有一件軼事。

我大姐剛出生不久,因為家裏事多忙不過來,被送到一個遠房親戚家寄養,過兩年又送回來的。

等我大姐漸漸長大,村裏居然開始有人議論,説大姐長得不像我們家人,可能不是親生的。

我母親一聽就急了,憤怒地説他們是挑撥離間,堅決維護我大姐。這些言論,自然也絲毫沒有影響我們一家人的感情。

然而幾十年後,直到我大姐的孩子都已經長大成人了,當初寄養的那家人突然過來認親了。

原來大姐當年被送過去不久就早夭了,因愧疚不敢和母親説實話,恰好親戚家也有一個出生不久的孩子,就把孩子送過來,當還我們家一個。

當然,主要還是想我們家條件好一些,孩子送過來不會太受苦。沒想到陰差陽錯的就是幾十年。

換來的大姐在我母親的教育下,真正承擔起了長姐如母的重任,比親的還親。

母親從前只是跟着大哥宣傳革命思想,大哥犧牲後,她沒有沉浸在悲傷裏。

母親和我想的一樣,她要把大哥未盡的事業,當成了自己的事業來做。

家裏已經暴露了,肯定不能再作為聯絡點了,她便開始帶着二姐走街竄巷,到臨近的鄉鎮、村子裏去挨家挨户宣傳。

其間也被敵人追捕過很多次,在羣眾的幫助下,她都一次次逃脱了。

危險,隨時籠罩着我們家。

1946年6月,內戰全面爆發。

黨中央要求我們擴大革命武裝,準備反擊國民黨的圍剿。因此我們要增加武器裝備,手槍、步槍、機槍,沒有的就從敵人手裏搶。

7月我們武工隊收到任務,要去搶奪一隊國民黨的武器。這個任務我期待已久,因為要襲擊的,正是當初抓捕我大哥的部隊。

我一直想替大哥報仇。

任務並不容易,對方有100多人,還有輕機槍,彈藥充足,他們就駐紮在一處叫王福廟的地方,為首的人叫謝輪圖。

而我們這邊只有二十幾個人。因為隊長鄭奎犧牲,原來的副隊長梁振初升任武工隊隊長。

多虧梁隊長有一個弟弟,就在王福廟附近,跟國民黨部隊的人比較熟悉。

對方隊伍裏有一個人,從前也是張炎手下抗日的戰士,梁弟弟幫我們説服了他,由他做內應,當天晚上我們便趁着敵人睡覺的時候行動了。

這次行動的策劃和帶隊也是瘦李,最終我們成功搶奪了機槍,全隊只有1個人負了傷,對方則損傷慘重。

由於我們的主要任務是搶奪武器,所以這次行動並沒有傷敵人性命。我心裏雖有遺憾,但也服從上級的安排。

後來我聽説,這次襲擊大大削弱了謝輪圖隊伍的力量,結果他被自己的內部政敵盯上了,最後死於內訌。

我心裏終於有種大仇得報的快感。

我跟瘦李相處了一年多的時間,從他身上學到了一個戰士應該具備的一切,無論是持槍作戰,還是精神上的。

他對我也是格外照顧,看到我表現出色,更是毫不吝嗇地到處為我宣揚。

他是真的把我當成弟弟來看,把我當成他和大哥革命精神的傳承。

因着他的緣故,加上我的確表現積極,領導們也都對我委以重用。

1947年年中,瘦李被調去一個地方當區長,我們就此分開了,再見已是解放後。

年底的時候我被調到茂電信任中隊長,途中路過一個叫東溝地的聯絡站,那裏離我家鄉很近。

距離上次回家已經過去一年多了,我多想回家看一眼母親。可我着急趕路,還有一個同行的香港回來的同志,沒辦法回家。

聯絡站的人知道我要來,居然提前通知了我母親,半夜我趕到聯絡站的時候,母親已經在那裏等着我了。

我喜出望外,母親更是,開心地摸摸我的頭,摸摸臉,又摸摸身上。

聯絡站的同志跟她講了我在外邊表現得多麼好,多麼勇敢,她樂得合不攏嘴,覺得我很爭氣。

我們只停留了半小時不到,都沒來得及坐下就再出發了。

而我萬萬沒想到,那居然是我最後一次見到母親。

到了茂電信山區以後,我見到了原來武工隊的指導員鍾正書,也是我的入黨介紹人。

此時他是地工委的常委,主管武裝鬥爭的。我這次的調動,就是他特意申請的。

當時他身邊還有另一個常委,一直斜着眼睛看我,滿不在乎的樣子。

估計是鍾正書跟他誇獎過我的能力,他見我瘦瘦小小的樣子,覺得名不副實吧。

隊裏其他人也是這麼看我的,畢竟我當時才17歲,他們都大我很多,有的都30了。

這裏的人一個都不認識我,只有鍾正書瞭解我。

我問鍾正書,集中了這麼多人在這裏,是有什麼行動嗎?

他跟我説,大的行動倒是沒有,但有一件很頭疼的事。

原來這地方還是白區,我們要擴大力量,把兩座山變成一個區,中間有一個大的村莊,正處在交通要塞上。

那村子裏有一股地主武裝力量,一直在阻止我們的行動。

那人原先是土匪頭子,現在是村子裏的保長。38歲,身手極好,打槍又準,身邊養了條狼狗,出入還有保鏢跟着,很不好近身。

夜間攻擊也不行。離村子幾里之外就是一個鄉公所,住着國民黨的軍隊。槍一響,四面敵人蜂擁而來,跑都跑不掉。

他們就是為着這個人發愁。

我初來乍到,正想向大家證明我的實力。鍾正書跟我講着這個人的時候,我已經有了一個計劃。

等他講完,我説,明天下午我就把他殺了。

鍾正書一愣,問我打算怎麼辦。

我説,既然我們抓不住他,那就讓他抓我唄。

第二天下午3點,我帶了兩個小組長和一個嚮導,就去找敵保長了。

那嚮導在敵保長家做過長工,對他和地形都很熟悉。他看我瘦小的模樣,一路上都十分緊張。

我安撫他,只要告訴我哪個是敵保長,他就算完成任務了。

大約晚飯點,我們已經看見了敵保長的瓦房。他院子裏黑麻麻活動着幾個彪形大漢,也不知道在幹嘛。

正巧那天,敵保長一個人帶着狗出來溜達了。

他頭戴着禮帽,上身一件灰色唐裝,外面一件敞開的花呢中衫,胸前掛着一支鋼筆和一條銀鏈懷錶,腳踩着黑色月口鞋,右兜裏揣着把手槍。

嚮導急忙指着説:“就是他!”

我讓他們都在一邊遠遠地等着,一個人空着手就走過去了。

我裝作不經意的樣子,沿着山往他的方向走,他很快發現了我,看我一副小孩模樣,以為我是共產黨的小交通,完全沒把我放在眼裏,大搖大擺地在路口等着我。

那條狼狗也跟在他身邊。

他衝我招招手,叫我過去,我裝作畏畏縮縮的樣子,一點點朝他那邊挪。

在相距大約10步的地方,我突然掏出手槍朝他開槍,他來不及掏出自己的手槍,轉身就跑。

我衝他連開了5槍,他終於速度慢下來了,身邊那條狼狗早已跑得不見蹤影。

他見逃脱不了,猛然轉身也把槍口對準了我。我們兩支槍口相對,我知道他有神槍手的稱號,唯一的辦法就是讓他沒有機會開槍。

果然我的子彈比他快了一步,直接穿透他的右手打進肺部,一槍斃命。

只差零點幾秒,中槍的人就是我了。

保險起見,我衝着地上的他又補了兩槍。這時候跟我一起的兩個人還有嚮導都圍了上來,用一種不可思議的眼神看着我。

他們回去以後就開始到處宣揚我,説敵人一槍沒開就被我斃了命,把我傳得神乎其神。從那以後隊裏的人都對我刮目相看。

正當我春風得意之時,噩耗傳來了。

我的母親楊三奶,被殺害了。

母親是1948年8月遇害的。

鍾正書他們早就知道消息,沒敢告訴我,還是一個老家過來的交通員告訴我的。

母親因為積極宣傳革命,一直就被國民黨視為眼中釘,前後經歷過幾次抓捕,幸虧羣眾幫忙才僥倖逃脱了。

只是這一次,她沒能逃走,跟我二姐一起被抓了。兩個人在獄裏被關了三天,後來拉到大坡地槍斃了。

我大哥當年也是死在那裏。

我二姐當時已經懷孕幾個月了,二姐夫花錢託了人,才在最後時刻放過了二姐,説等她生完孩子再槍斃。

幸好在二姐生產之前,我們那裏就解放了。

我聽到以後,整個人沉浸在巨大的悲傷裏,也不會流淚,就是什麼都做不了。

整整三天三夜,我拼命壓抑自己的情緒,可是越壓抑越就難過。晚上睡不着,我點着油燈在看《三國演義》《孫子兵法》,就想把悲傷的情緒轉移。

我深知自己是一名戰士,為革命犧牲是早晚的事,母親也是為了革命事業而獻身的。

我穿軍裝的樣子

母親犧牲以後,二哥就去參軍了,他參加的是主力部隊。

其實二哥參與革命比我更早,當初我參加武工隊第一次回家的時候,他就叫我留在家裏,他比我大,他去。

二哥比我大3歲,也比我懂事,他是顧慮家裏。

家裏母親帶着二姐在外面活動,剩下大嫂帶着剛出生的侄女,還有兩個十幾歲的妹妹,總得留一個男丁在家。

如今母親過世了,兩個妹妹也被大姐接走了,他沒了牽掛,決定要走。

二哥此時結婚已經兩年,二嫂也是一起幹革命的同志。

結婚前二嫂就很支持二哥的活動,她家裏條件好一些,經常拿錢捐給他們,結婚以後更是拿出自己的嫁妝來支持二哥。

二哥去參軍,她完全支持,認為這是他們二人共同的事業。二哥走後二嫂也回了孃家,繼續讀中學,解放後參加了工作。

解放後,我所在的獨立連被編入了中國人民解放軍粵桂邊縱隊司令部警衞連第二連,我任連長。

眼看部隊主要剩一些接收工作,我因擔心家裏,歸心似箭,趁着部隊休整的空檔,帶着一個警衞員回家了。

我當時最想知道的就是二哥的消息,結果家裏面也沒有收到二哥的來信,他們連二哥去了哪裏、加入的哪個部隊都不清楚。

那時候全國都處於解放的喜悦之中,所有當兵的人,都會想回家看一眼,哪怕寫封信回去。

我預感到,二哥可能凶多吉少了。

沒有二哥的消息,我卻得知了另一個對我同樣重要的人的消息。

瘦李重病住院了,是肺癆晚期。

我專門跑到醫院去看他。那是1949年的冬天,他躺在病牀上,本來就很瘦,現在更瘦了,已經病得不能走路了。

其實我們認識的時候,他就已經是肺癆三期了,這麼多年,他一直強挺着身體在戰鬥。

他看見我還好好活着,非常驚喜,眼睛裏放出來的光,好像從來沒有得過病一樣。

想當年分開的時候,我還是一個跟在他屁股後面的小毛孩,如今再見,我已經成長為能指揮帶隊的真正的戰士了,他很欣慰。

他問我,你怎麼來的?

我説騎馬來的。

他説,你把馬留給我吧,我不能走路了,等我好一些了,還想騎馬出去轉轉。

我説我這匹馬太烈,別人騎不來。我答應他,等回部隊了,親自給他挑一匹温順的好馬送過來。

等我走出病房,瘦李的主治醫生跟我説,你別送他馬了,他只能活幾個月了。

我聽了心裏一陣難過。

從醫院回部隊後,我就到了軍政大學學習,瘦李是在第二年6月過世的。

到最後,答應他的馬,我也沒能給他。

而二哥還是一點消息也沒有。

直到1951年,我遇到了一個小戰士,他知道我叫莊嚴以後,就説,他原來團裏也有一個姓莊的戰友,琴彈得特別好。

我一聽好激動,他説的人一定就是我二哥。

我二哥的三絃琴彈得很不錯,大哥也會彈琴。他們以前宣傳革命,都是以演劇的形式,彈琴、唱粵劇、唱革命歌曲。

我就不行了,我五音不全,只會唱一些小調。

我忙問他,那人怎麼樣了?

他説犧牲了,1949年底犧牲的。具體怎麼犧牲的,他也不清楚。

我這才得知了二哥的部隊番號,他在粵桂邊縱隊第8團3支隊,任文化教員。

想起以前大哥説我,身材嬌小,就適合去學文;而二哥個子高塊頭大,就應該去學武。

沒想到最後,我倆反過來了。

母親、大哥、二哥和阿福都葬在了一起

1958年,政府統一為我大哥、我母親,還有我二哥頒發了烈士證書。

只是二哥的證書上並沒有寫他的部隊番號,我最後也不知道他是因何犧牲的。

我從來不愛哭,遇到難過的事,只會更激發我的鬥志。

母親死的時候,我痛苦了三天,硬是沒有流下眼淚。

大哥犧牲的時候,我滿心裏只有繼承他的遺志,也沒有流下眼淚。

只有二哥,知道他也不在了時,我終於沒忍住,流淚了。

當初我執意要出來,就是想把他留下,給家裏留個男丁,沒想到最後,只剩我一個了。

我莊嚴,得扛起這個家呀。

莊嚴老先生今年93歲,他説太心軟的人幹不好革命,當不好兵。

戰爭是很殘酷的,戰友犧牲的消息太多了,多到讓人麻木。

講到大哥犧牲,母親犧牲,瘦李病逝,他都很平靜。甚至講到自己機智殺敵時,還會像個少年新兵一樣笑出聲來。

直到講到二哥,老先生的聲音低下去了,低聲唸叨着“都沒了,就剩我一個了”。

那一刻,剎那間就感受到,電話對面不是一個老兵,而是一個孤獨的老人。

我清楚,莊老還一直懷念着兒時的那個大家。他細細講起家裏的構造、擺設,連對聯上寫的什麼都記得,言語裏滿是驕傲。

更重要的是,兄弟姐妹都生活在一起。

但戰爭,讓這一大家子都散了,犧牲的犧牲,離開的離開。

即便如此,莊家人也從來沒有懷疑過所選的革命之路,一點軟弱和哀傷都沒有。

這種純粹、執着、堅定的信念感,沒有信仰的人是很難理解的。