我認識的聯合國教科文組織三位總幹事_風聞

外交官说事儿-外交官说事儿官方账号-让更多人了解有血、有肉、有情怀的中国外交官07-09 13:18

我在聯合國教科文組織的25年曾經在四位總幹事領導下工作。不過我與最後一位,也就是現任總幹事法國的阿祖萊女士只共事了三個月,接觸有限。至於前三位,他們每個人都有自己的風格與特點,非常不同。這裏根據我與他們的接觸和對他們的觀察,談談對他們每個人的印象。

1987年,聯合國教科文組織第八任總幹事費德里科·馬約爾。

我在1993年加入教科文組織時,總幹事是西班牙人費德里科·馬約爾。馬約爾1934年出生於巴塞羅那,有藥劑學博士學位,擔任過西班牙的教育與科學部長。1978-1981年任教科文組織副總幹事,1987年競選成功,開始擔任教科文組織第八任總幹事。

我第一次見到馬約爾是在1993年春節期間,當時馬約爾來中國訪問,國家教育委員會滕藤副主任安排我見了馬約爾一面。馬約爾滿面笑容,熱情地與我握手,説他十分高興以後能夠與我共事。與馬約爾的初次見面,他的風度與幽默給我留下了很深的印象。

我進入教科文組織工作之後,作為中層官員有機會在不同場合見到總幹事,不過真正有機會與他一對一面談卻是五年以後的事了。1998年2月,總幹事辦公室通知我去見馬約爾,此時我已經是職業技術教育處的處長了。在此之前的1997年秋天,我為化解教科文組織與中國之間的緊張關係出了些力,幫助馬約爾擺脱僵局。所以我一到馬約爾的辦公室,他起身與我握手之後就連連對我在那次危機處理中起到的作用表示感謝。馬約爾和松浦兩位總幹事在接見下屬時的習慣都是人來時在辦公桌後面起身握手錶示歡迎,會見結束時握手,但不起身,也不送出。後來我當了助理總幹事,因為與總幹事博科娃關係很近,見面時就隨意多了,此是後話。

馬約爾説,他曾經多次訪問中國,與中國有長期友好合作關係,李鵬總理是他的老朋友。他接着提起1993年他發起“九個發展中國家人口大國全民教育計劃”,得到了中國政府的大力支持。九個國家的第一次首腦峯會當年在印度的新德里舉行,時任中國國務院副總理李嵐清代表中國政府出席了會議。這一計劃的《宣言》要由九國的國家元首或政府首腦簽署,所以會上李嵐清沒有簽字。次年馬約爾訪華,受到李鵬總理的接見。馬約爾説:“我是帶着《宣言》原件去北京的,要請李鵬總理在文件上代表中國政府簽字。我原來還想先解釋一番中國簽署《宣言》的重要意義,沒想到一見面,沒等我提出要求,李鵬總理已經在《宣言》上籤好字了。”説到此事,馬約爾的興奮之情溢於言表。

馬約爾問起我進入教科文組織工作以前的經歷,我告訴他,在加拿大獲得博士學位後我曾經作為外交官在加拿大工作。他馬上説:“原來如此,怪不得你能提出這樣雙方都能接受的好建議,使我們與中國的關係得以恢復。”馬約爾又説:“教科文組織的官員都應該像你一樣,既要懂業務,也要懂得外交策略。”

這次見面我給馬約爾留下了很好的印象,其實這也是他對我的一次面試。在馬約爾時代,教科文組織所有官員的提升都要由他親自審批。官員從P5級晉升到D1級是一個大台階,還需要由總幹事向執行局通報。曾經有中國政府派來任職的高級官員在教科文組織中未能站住腳,給馬約爾留下了中國人不大能幹的負面印象,所以自1992年到1998年的6年間,沒有一箇中國人在教科文組織內擔任D級以上的高級職務,這與中國的大國地位很不相稱。雖然中國方面曾多次向教科文組織推薦高級職位的人選,但是馬約爾從未給過面子。這一方面是因為那一時期教科文組織與中國的關係並不特別熱絡,另一方面也是因為中方推薦的人選無論是業務水平還是語言能力,都還不適應在國際組織中工作的要求。另外在爭取職位上,中方也不如其他一些國家那樣竭盡全力。這些都是中國長期在教科文組織內沒有高級官員的原因。我當時很希望能夠扭轉這種局面。

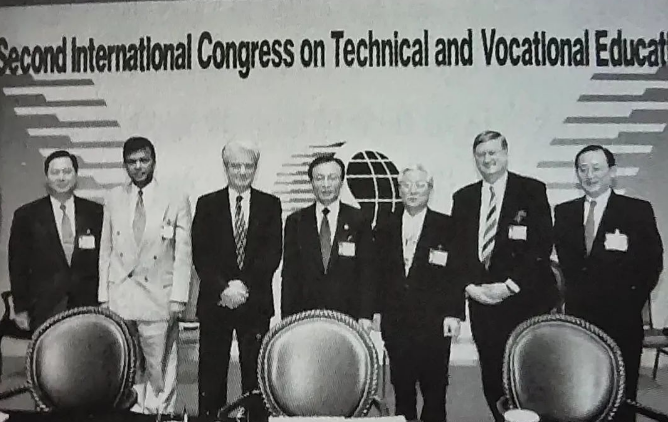

1999年,在第二屆國際職教大會主席台上,作者(右一)與助理總幹事鮑爾(左三)、韓國教育部長李海瓚(左四)、總報告人威舍爾(右二)。

後來教育助理總幹事鮑爾告訴我,馬約爾在召見之後對我很滿意,決定晉升我至D1級。鮑爾對我説,總幹事這一決定既是對我的表彰,也是他對中國示好的一個姿態。5月,執行局舉行閉門會議,審議總幹事提交的晉升官員名單。在討論到我的晉升時,沙特阿拉伯、韓國和中國的代表發言表示支持。在此之前,我曾經應沙特政府邀請去利亞德訪問,對他們的職教體系做了詳細考察,回來後撰寫了一份報告,對該體系做出評估並提出一些建議,沙特政府非常滿意。韓國則是因為我近兩年來一直在籌備將在漢城舉行的第二次國際職教大會,與韓國官方合作甚好,所以給我説了不少好話。

1998年7月,馬約爾簽署文件,我被晉升為D1級官員。時隔6年,中國在教科文組織內終於有了一位D級的高級官員。

我帶領我的團隊從1997年開始就在籌備將在韓國漢城舉行的第二屆國際職業技術教育大會。馬約爾對這次大會很重視,決定親自赴韓國出席大會的開幕式。

1999年初,馬約爾再次單獨召見我,瞭解大會的籌備工作進展。在我做了彙報之後,馬約爾説,基礎教育和掃盲教育傳授人們識字和計算能力固然重要,但是職業教育傳授給人們可以致富的一技之長更有價值。馬約爾作為科學家出身的總幹事居然能夠對職業技術教育有如此認識,讓我感到有些意外。馬約爾最後對我説:“我對你的工作一直非常滿意,我是非常認真地這樣講的。”會見時馬約爾自始至終精力充沛,對我的態度較上次見面更為可親。大概是工作中對我更瞭解,更信任的緣故吧。

費德里科·馬約爾

馬約爾自1987年開始擔任總幹事,到1998年已經兩任近12年。他已經60多歲,但精力過人。他的秘書告訴我,總幹事每天晚上都要工作到8點多,週末也來辦公室工作。他還經常出差到世界各國訪問,永遠是精力充沛的樣子。馬約爾總是穿一身剪裁考究的深色西裝,身板筆挺,頭髮向後梳去,一絲不亂。他的辦公桌上文件堆積如山,我見他時已經是晚上7點半,此前從5點開始他已經會見過三撥訪客,還到樓下大廳出席了一個展覽會的開幕式。但他在與我談話的半小時中未露出絲毫倦意。他有極好的記憶力,説過的話沒有不兑現的。10年後我曾有機會在巴黎與他一起出席一個關於“和平教育”的會議,他仍然記得我,也記得我們之間的一些談話!

馬約爾有着極強的個人魅力,是一位天生的政治家,講話極其富有感染力。當他與人握手時總是直視着對方的眼睛,讓人感到他在全心全意地關注你。儘管人們對他的內部管理風格褒貶不一,但他作為一名國際政治家的風度還是很迷人的。馬約爾確有許多過人之處,這大概也是他成為教科文組織歷史上任職時間最長的總幹事的原因吧!

松浦晃一郎

松浦晃一郎是教科文組織歷史上第一位來自外交界而不是來自知識界的總幹事。松浦出生於1937年,早年畢業於東京大學法律系,後進入日本外務省工作。20世紀80年代曾任駐香港總領事,此後曾先後擔任外務省經濟合作局局長和北美事務局局長,有豐富的外交經驗。松浦1992年起任日本副外相,1994年開始任駐法國大使,還擔任過聯合國教科文組織世界文化遺產委員會的主席。

當初人們對由非知識界出身的總幹事執掌這樣一個以推動智力領導力為根本的國際組織會有什麼樣的負面影響頗有擔心,但是我國長期研究教科文組織的學者謝喆平卻指出這樣一個有趣的現象,“在知識分子擔任總幹事期間,教科文組織建立在理想主義或功能主義理論之上的目標或是未能實現,或是很淺層地實現,反而是在高層領導政治化之後,實現了業務領域對政治化的超越和功能主義目標的迴歸”。她舉出的證據是“在職業外交官松浦晃一郎擔任總幹事期間,教科文組織在世界範圍內推廣文化遺產保護並取得了巨大的成就。正是在他任內,該組織起草和通過了《保護水下文化遺產公約》《保護非物質文化遺產公約》《保護和促進文化表現形式多樣性公約》和《反對在體育運動中使用興奮劑國際公約》這四份重要的國際公約”。她因此得出的結論是,在一定意義上,“政治化的領導層和執行層的專家學術化反而更有益於該組織工作的效率”。如果松浦先生知道這個評價,我想他一定會覺得找到了知音。因為我知道,這四份公約正是他引以為傲的成就。

在教育領域,儘管松浦不是專家,但是他緊緊抓住了“全民教育”這個關鍵。在上任之初就經過艱苦的努力,在世界銀行和聯合國兒童基金會等友鄰機構的“圍剿”中為教科文組織保住了作為全民教育的全球協調與監測機構的功能。在他任內的十年,他對教育的關注一直沒有減少。

作為一名職業外交官,松浦之所以具有這樣的眼界,我認為是來自他對國際政治與全球事務的熟悉。在松浦上任之初,人們常常拿他的前任馬約爾與他對比。松浦不具有馬約爾那樣的個人魅力,但是人們逐漸發現松浦確實有他的許多長項。多年的日本外交官生涯,讓他在東西方世界都建立了廣泛的人脈關係,他對國際地緣政治有豐富的知識和敏鋭的直覺。他曾經很驕傲地告訴我,在他任內,除了索馬里,他訪問了教科文組織的所有會員國。我曾經幾次有機會陪同他到會員國訪問,看到在與東道主接觸時,無論是國家元首、部長或者基層官員,他都會努力傾聽他們對教科文組織的訴求。所以儘管有些官員抱怨他出差太多、在總部辦公時間少,但是他通過這些訪問了解了會員國的訴求。

在政治層面,松浦頗感驕傲的一個成就是他説服了美國總統小布什,讓美國在外遊離19年後於2002年重返教科文組織,使這個組織的普遍代表性得到了恢復。為此他對美國和美國的盟友國家做了大量遊説工作。

作為日本政府提名的總幹事,日本政府在他當選之後對他的支持是不遺餘力的。例如,日本政府提供資金建立了一個特別賬户,完全由松浦支配。松浦用這些資金資助會員國中的發展中國家,特別是回應這些國家的領導人向他提出的要求,這對於他取得會員國的支持是很有效的。同時作為日本人,他確實很照顧日本的利益。在他當選之初,日本在教科文組織中任職人數大大偏低(由於日本所繳會費比例甚高,理想數字幅度相當高)。在他任上,他不遺餘力地為日本職員進入教科文組織而努力。到他卸任時,日本人的任職人數已經達到理想水平。

在內部管理上,松浦對細節的注意和了解達到了驚人的程度。我在教育部門擔任行政辦公廳主任時,為了完善人事安排,松浦曾經多次把我找到他的辦公室,我和他手裏各有一份教育部門在總部、總部外的辦事處和研究所幾百人的名單,我們討論人事調整,最後他做決定。我驚訝於他對教育部門的職位和人員的瞭解竟然與我這個辦公廳主任接近,他説他從不出席幾乎每天都有的各國代表團各種名義的招待會,而是把時間用在看文件上。

像馬約爾一樣,松浦記事,他説過的話沒有不兑現的。他做決定前的思考時間很長,一旦做出決定就絕不再改。他知道人們對他的“微觀管理”模式多有抱怨,但是他用“魔鬼藏在細節裏”這句話來強調“細節決定成敗”。教科文組織有些高管很不適應松浦的這一行事風格,對此褒貶不一。但是有一點很清楚,他了解各個單位的具體事項甚至細節,要糊弄他很不容易。他對整個教科文組織的掌控確實是很有效的。

松浦的管理很有日本特色,即使不同意下屬的意見他也很少直接反駁。我作為一個對東方文化有了解的中國人知道日本人這個特點。但許多來自其他文化背景的同事卻是好久之後才慢慢明白,如果松浦對你説的話不表態,或者把上報給他的文件“留中不發”,那就是他不同意,你再催也沒有用。

日本的官僚體系是一種很特殊的“精英”體制,尤其是松浦那一代人,他本人並沒有顯赫的家庭背景,卻能夠做到文官的最高層——副外相,必然有他的過人之處。在松浦以前,教科文組織的管理模式一直是非常法國式的,高管團隊開月會基本上用法語。自他開始,高管團隊開會有一半時間甚至更多是講英語,這也標誌着教科文組織內的管理文化也開始向英美式的盎格魯-撒克遜風格轉變。許多人都説,這是松浦帶來的積極變化。到了博科娃時代,高管團隊開會基本上都講英語了。

由於偶然的機會,我在松浦競選總幹事時對他提供了一點幫助,由此與他建立了一種互信的關係,這也使我10年中多次有機會近距離觀察他。在他身上,可以看到日本人那種專注、鍥而不捨、重視團隊精神的特質。在後來的日子裏,他欣賞我的能力,也信任我的人品。我常常敢於對他説一些別人不敢説的實話,他也能夠聽進我的意見,專業意見如此,小事上的意見也是如此。

我陪他出差去會員國,看到他手裏總提着一個布口袋,裏面裝着文件,見會員國的高官時他也提着。我覺得總幹事提個布袋不大像樣,就提出幫他提,他堅持自己提。我對他説,總幹事拿個布口袋不好看。他卻説沒關係,還解釋説布袋好,自重輕,方便。後來他改了這個習慣。他的辦公廳的幾位年輕助理跑來感謝我,説他們都覺得總幹事拿個布袋子不雅觀,但是誰也不敢對他説。

據我觀察,松浦作為老一代的日本人對中國傳統文化理解很深。我曾經送給他一部中英文對照的《論語》,他非常喜歡。我們談話時,他經常會引用中國成語,並且在紙上寫下漢字給我看。他對我講,他小的時候在中國天津住過一年半,他的父親在天津的一家日本公司工作,他在當地的日本小學上學,學過漢語。日本戰敗前父親將他和母親送回日本。

他還告訴我,20世紀80年代他作為日本外務省經濟合作發展局局長訪華時,在日本大使陪同下到天津,居然找到了當年的舊居,並受到熱情招待。松浦的夫人出生在中國濟南,2008年他們夫婦應中國政府邀請出席北京奧運會開幕式後,曾經到濟南去探訪夫人的出生地。這些都是他與中國和中國文化的一種紐帶。作為一名有豐富經驗的日本外交官,松浦對中國在國際舞台上的大國地位有很清楚的認識。在松浦任上的10年間,聯合國教科文組織與中國的關係一直很平穩,沒有出現影響雙邊關係與合作的政治事件。

2009年,博科娃當選教科文組織總幹事。

教科文組織第十任總幹事伊琳娜·博科娃1952年出生於保加利亞,父親是位老資格的共產黨員,曾經擔任保加利亞共產黨機關報《工人事業報》的總編輯,博科娃算是一個“紅二代”。她早年到蘇聯留學,畢業於有“外交官搖籃”之稱的莫斯科國際關係學院,後來還到美國的大學進修。博科娃一輩子做外交官,當過大使、外交部長。她語言天賦甚高,可以講聯合國六種工作語言中的四種——英、法、西、俄,而且都講得相當好。

博科娃作為第一個執掌教科文組織的女性總幹事,她首先是一個政治家。她對國際地緣政治與博弈有豐富的經驗和敏鋭的感覺,處理會員國之間的矛盾手法非常純熟。記得有一次,她對我們所有助理總幹事提出她的忠告:一是不要與會員國爭論;二是不要表達個人立場;三保持冷靜,有時甚至要“冷血”。但是她本人並不是那種鐵石心腸的“女強人”,相反,她風度優雅,極具親和力,非常有人情味。我曾有機會多次陪同她會見各色人物,從總統、總理、部長,到專家學者、學生和普通民眾,她都給人很親切的感覺。

博科娃本來可以帶領教科文組織做更多的事情,可惜她當選總幹事不過一年,美國就因教科文組織接納巴勒斯坦為會員國而宣佈停止向教科文組織繳納會費。由於美國的會費佔教科文組織近1/4的正常預算,這讓博科娃上任後不久就不得不實行緊縮政策,影響了教科文組織能發揮的作用。後來幾年,她做了大量努力以爭取美國改變立場,但那些年美國的共和黨在國會佔據多數,即便奧巴馬政府曾經有段時間有繳費的想法,最終還是因無法得到共和黨佔多數的國會的支持而作罷。不過博科娃總幹事還是藉此機會推動了教科文組織的不少改革。

博科娃當政時,她的高管團隊由20人組成,包括她和下屬的副總幹事、負責業務部門的助理總幹事和總部各綜合協調部門的局長,外加總幹事辦公廳主任。博科娃競選時就強調教科文組織內部的性別平等,承諾要提高女性高管的比例。這方面她做得很成功,我們高管團隊開會時我數過,20人中的女性官員,包括博科娃自己,佔了13席!難怪在高管團隊開會時,我們這些男性官員有時會自嘲為“弱勢羣體”。

博科娃待人比較寬厚,我們這些高管團隊的成員都能暢所欲言。高管團隊每月開一次會,每年總會有一兩次到外面去做一次所謂“retreat”(也就是現在國內企業或單位也很時興的“團建活動”)。在巴黎郊外找一家酒店,在週末把團隊拉到那裏,閉門開上兩天會。會議的形式類似於我們中國的“理論務虛會”,與會者對組織內部一些大事、大方向暢所欲言,進行討論。在這些會上,儘管大家意見經常相左,一些人之間在工作上也有不少矛盾,但是博科娃總是能夠掌控局面,讓大家把話説出來,並且達成一定共識。到了晚上,要讓大家放鬆下來,組織一場舞會,大跳迪斯科。這個時候博科娃總是一馬當先,活躍氣氛。所以在她治下的高管團隊的工作風氣很正,有一種團結的氛圍。

2015年,作者陪同聯合國教科文組織第十任總幹事博科娃出訪。

博科娃能夠聽進不同意見。我曾經在高管會上帶領業務部門的幾位助理總幹事向綜合協調部門就一些不合理政策發問,博科娃都能讓我們把話講完。有幾次她已經做了支持綜合協調部門的決定,一旦覺得我們的意見有道理,她也會改變決定,做到“從善如流”。

她這個人比較厚道。有時個別高管由於對政治嗅覺不夠敏感,捅了婁子,她要為他們善後,事後也就是説説他們,要他們以後注意不要再犯錯誤。還有人背地講她的壞話,她也能容忍。有人建議她採取紀律措施,她又會考慮到當事人家裏有困難,不忍嚴肅處理。結果有時她會被這些人所累,引起一些會員國的不滿。所以也有人評論説她“不夠狠”。當然,這是見仁見智的看法。

我一直認為我遇到博科娃這樣的領導很幸運,她為人正派,非常好相處。她有識人之明,對我有知遇之恩。她一上任就讓我代理助理總幹事是因為她聽到內部人員對我的讚譽。但是在代理三個月後,她感覺到我提出的戰略思維與她極為合拍,我提出的重振教育部門,讓教科文組織恢復全球教育的領導地位正是她的想法。我領導教育部門團隊提出的戰略重點、方向和據此為她起草的在全球全民教育高層會議上的講話非常符合她的心意。她看到了我的能力與格局,加之中國常駐教科文組織代表團和國內的支持,後來又經過面試的激烈競爭,我成了她第一個正式任命的助理總幹事,也結束了這個職位幾十年為歐美人壟斷的局面。

我上任助理總幹事之初,曾經非常坦率地問博科娃她是否真的重視教育,是否真的要把教育作為教科文組織的第一重點。她的回答是明確而堅定的,她要求我帶領教育部門使教科文組織重新回到主導全球教育方向的中心地位。在以後的八年我一直把她的這個要求貫穿於各項工作之中。當教育部門面對嚴重的財務危機時,我在博科娃的支持下,調整戰略,開源節流,縮短戰線,集中資源保重點。幾年中,我們從捐助國、各類基金、企業得到的“預算外資金”持續增長。在博科娃卸任的時候,教育部門每年獲得的預算外資金達到3倍於正常預算的水平,在教科文組織的各個業務部門中佔據着絕對的龍頭地位。

在國際社會確立2015年後可持續發展議程的過程中,我們抓住了時機,聯手聯合國兒童基金會主導了會員國磋商,最終在2015年仁川“世界教育論壇”提出了建議與行動框架,對教育2030目標的最後確立與以後的實施做出了關鍵的貢獻。教科文組織在這一過程中的主導作用使它重新回到全球教育發展的中心地位,我也完成了博科娃當年交給我的任務。博科娃總幹事曾經幾次在教科文組織的高管會議上談及我們取得的成就時,不無驕傲地提及當年我的提問和她的回答。

在博科娃手下工作,凡大事我都會事先把我的想法向總幹事通報,事後做出報告。一旦得到博科娃首肯,我可以全權執行,不再事事請示,博科娃也不再過問。她這個人的風格是,一旦她信任你,就會放手讓你自己去發揮,而且有事的話她會替你擋着。我的原則是對總幹事只幫忙,不添亂。幫忙是做好自己的教育領域的工作,為教科文組織也為總幹事“爭氣長臉”;不添亂是從不給總幹事在政治上或業務上惹麻煩。工作中有時難免我與總幹事有不同看法,每次儘管我知道她的想法,也一定會把我的意見講出來與她討論。有時她會被我説服,如果説服不了她,一旦她做出決定,我就一定堅決執行。

2015年底,挪威王儲哈康·馬格努斯王子訪問教科文組織總部,總幹事為他舉行了一個招待會,招待會由我主持。我們與挪威的關係很好,所以招待會的氣氛很輕鬆。我在講台上介紹説:“下面請我的‘老闆’、博科娃總幹事講話。”聽到我稱呼總幹事為“老闆”,大家都報以笑聲。總幹事一上台就説:“在我的這個組織中,虔是唯一稱我為‘老闆’的人。通常在我們討論事情有不同意見時,我會堅持我的看法,他會堅持他的看法。爭執半天到最後他會説,‘是,老闆!’當他稱呼我為老闆時,我就知道他的意思是儘管不同意我的看法,但是他一定會執行我的決定。”她的話引起全場大笑。哈康王儲手持一杯香檳酒在我旁邊對我説:“有這樣的老闆真是幸運。”

2015年和2017年,教科文組織兩個關鍵部門戰略規劃局和人事局的局長出缺,博科娃非常罕見地任命我在擔任教育助理總幹事的同時,兼任戰略規劃局代理局長9個月,兼任人事局局長4個月,她對我的信任可見一斑。

2012年,聯合國教科文組織前總幹事伊琳娜·博科娃題詞“讓蘇州經驗與世界同享”。(圖源:蘇州新聞網)

由於她的出身與經歷背景,博科娃對中國有一種天然的親近感。在她的8年任期內,教科文組織與中國的關係非常好,她每年都會不止一次到中國訪問。這期間教科文組織與中國在教育、科學和文化領域開展了大量雙方都受益的合作,使合作達到了歷史最高水平,堪稱“黃金八年”。

博科娃不是那種所謂的“強勢”領導人。在我認識的三位總幹事中,馬約爾算得上是這樣的人。他在任12年,到任期的最後兩年甚至可以説是十分“任性”,不大在意會員國對他的批評,我行我素,還任命了許多“個人晉升”的官員,造成100多個D級職位卻有200名D級官員的怪現象,這使松浦晃一郎上任後先要為馬約爾“收拾殘局”,讓他抱怨了很長時間。會員國對馬約爾長期執政的不滿最後還導致在松浦當選後教科文組織的執行局通過決議,把總幹事每一任的任期從6年減到了4年。

松浦總幹事的作風是屬於東方文化柔性治理,他從不與會員國發生正面衝突,他的有利條件是日本能夠給予他政治與經濟的有力支持。他手中有經濟槓桿來影響會員國支持他的想法。

博科娃總幹事在她主政的八年裏,除了第一年外,整整七年沒有從美國收到一分會費,她自己的國家在政治上和經濟上也難以給予她很大的支持,所以她要依靠她的外交手段和個人魅力來説服會員國。強勢和柔性之間有個度,博科娃的風格應該是在馬約爾和松浦之間,當然除了性格外,她那些年所處的外部大環境也決定了她只能採取這樣的領導策略,從而在外部環境相當不利的情況下,保持了聯合國教科文組織對世界和平與可持續發展應該起到的作用與貢獻。換了任何其他人,都難以做到比她更好。

-end-

圖文 |《我在國際組織的25年》

作者 | 唐虔

編輯 | 外交官説事兒 青巖