金新:且留文字身後評——盛海耕先生五週年祭_風聞

虎落平阳-07-13 19:31

且留文字身後評

——盛海耕先生五週年祭

金新

盛海耕盛老業已去世五週年矣。

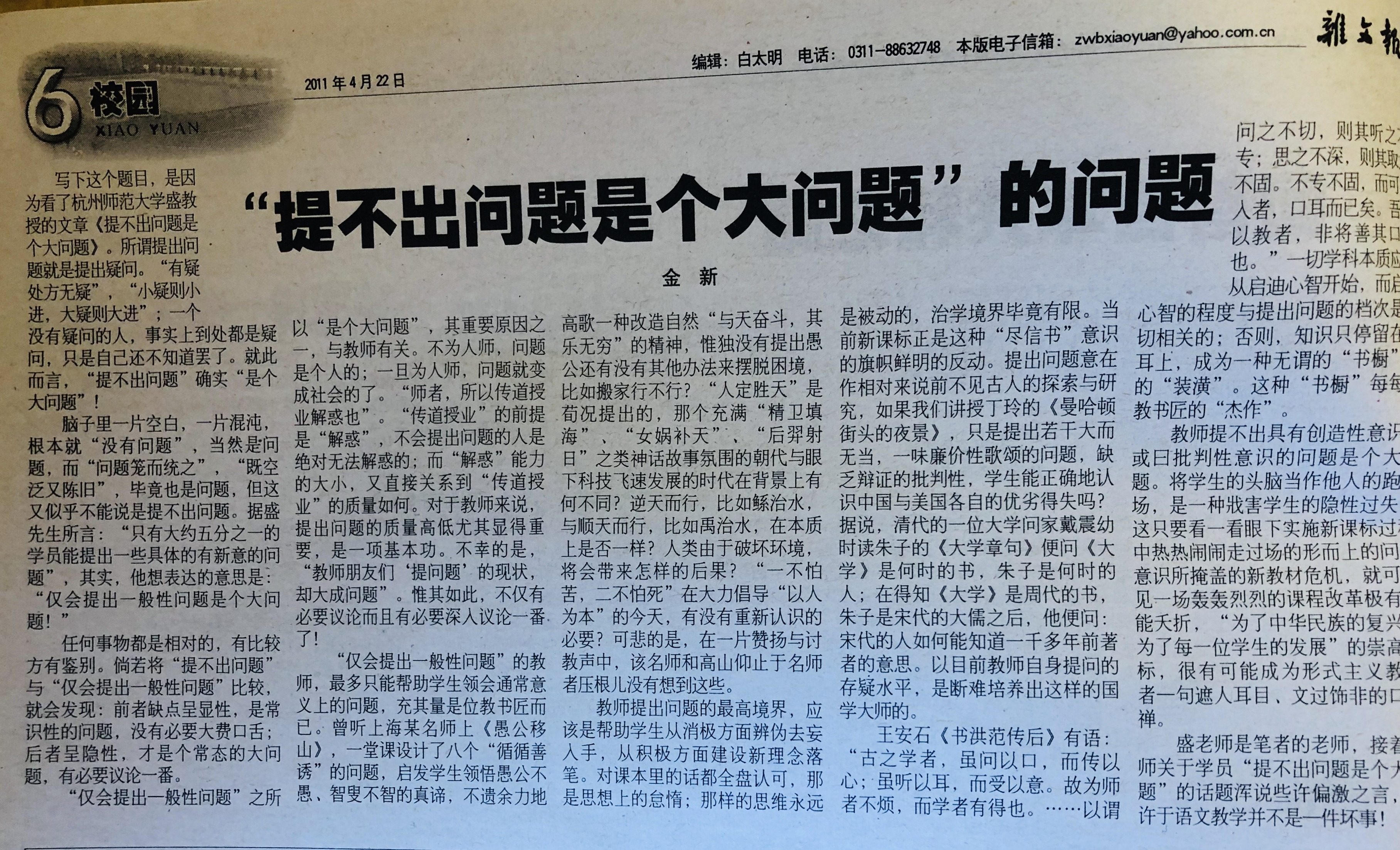

先生在世時由於專業原因有兩件事一直耿耿於懷。一件是他那些今後要當語文老師的學生居然凡事提不出問題,另一件是當了杭州市教育局教研室主任的一個語文教研員C君為杭州市教育系統青年語文教師所擬的30多個論文題目竟然沒有一個是需要寫的。記憶中前一件事是2008年某月某日在民進機關會議室開會時説的,當時我讓他寫成教育隨筆《提不出問題是個大問題》,成稿後我因此專門自己也寫了一篇《“提不出問題是個大問題”的問題》予以匹配,從一個教師的顯性弱點與隱性錯誤的角度加以辨析,一併刊發在由我擔任執行主編的《語文新圃》雜誌上;後一件事是2011年某月某日在與我一起去明(別以為“名”之誤)師沈壽山當校長的杭州行知中學參加黨派教育調研活動的路上説的,一臉的驚訝加狐疑至今記憶猶新:“小金,怎麼水平會有這樣差的語文教研員?”為釋老師之懷,嗣後在《中國經濟時報》“文化”版寫專欄文章時嘗合情合理剖析過。

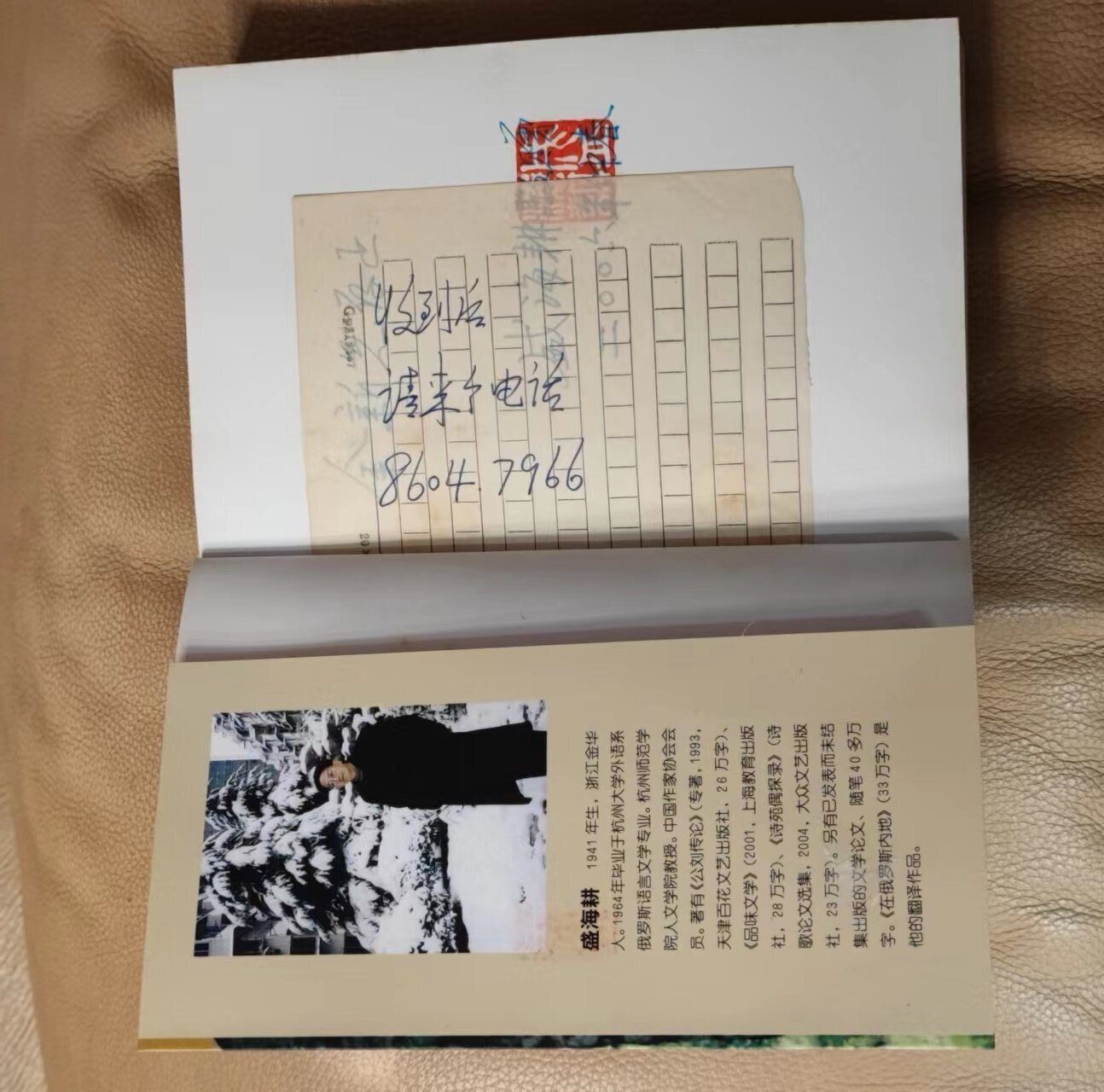

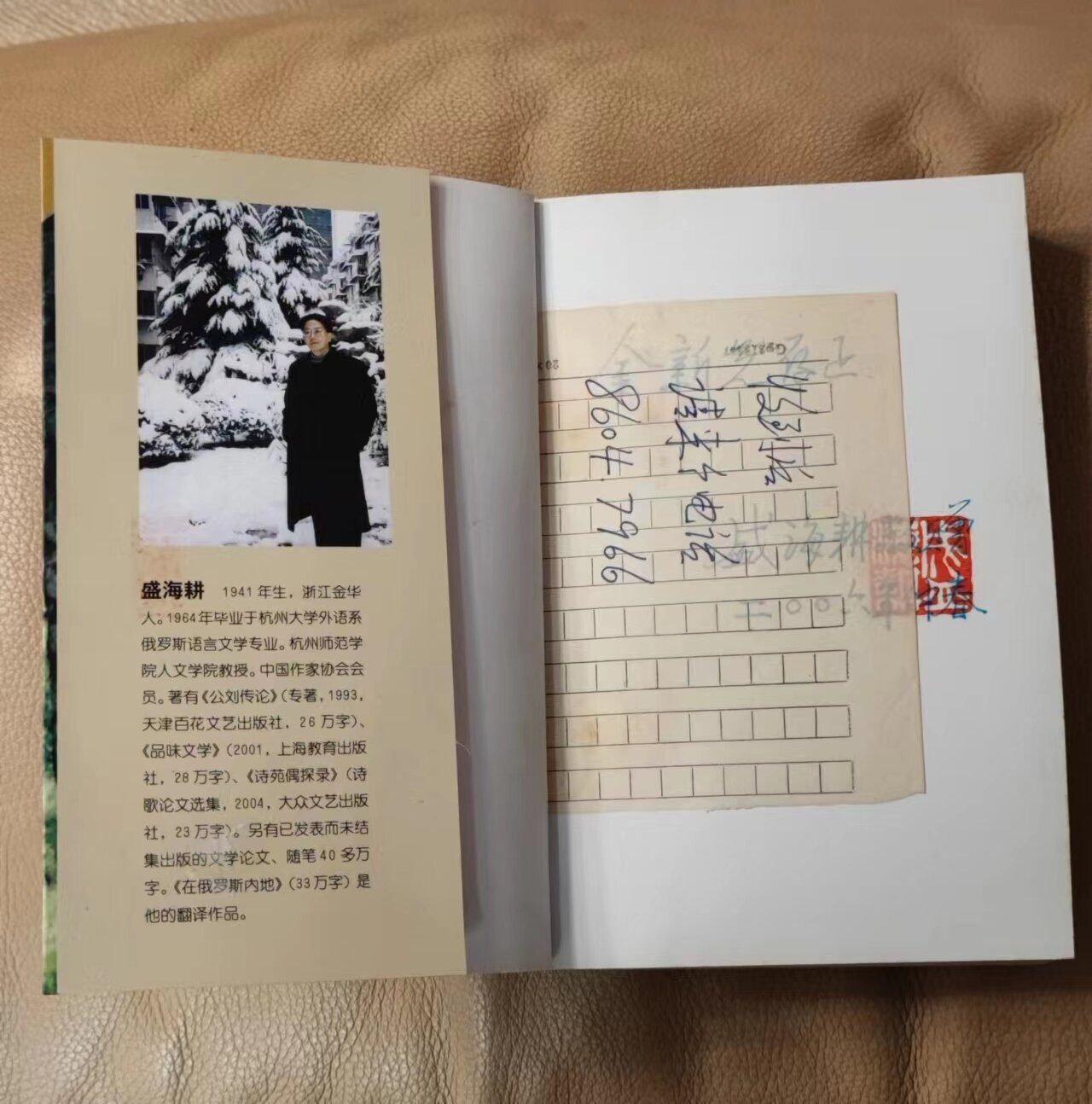

不覺之間,先生都離開“想説愛你不容易”的這個世界1825天了。想找點他生前的文字緬懷一下,在書櫥裏發現一本未打開過的盛先生的贈書《在俄羅斯內地》。這是一本譯著。先生雖為杭州師範大學人文學院中文系教授,但當年讀的是杭州大學外語系俄羅斯語言文學專業。

先生《自序》有云:“巴烏斯夫斯基是我所熱愛的俄羅斯作家。他的名氣雖然沒有普希金、萊蒙托夫、屠格涅夫、托爾斯泰、契訶夫、高爾基大,但我對他的喜愛,並不在這些大師之下。巴氏本身就是大師級人物……老實説,這本書,我是為有高雅的文學趣味的讀者而譯的,他們會在其中得到心靈的慰藉和文學的營養;已被‘先鋒’詩文刺激得神經麻木、藝術趣味粗俗化了的人,沒有必要走進這本書……俄羅斯文學,一如她的遼闊的土地、沉雄的人民,是偉大的。但是,上個世紀六十年代以來,我們是疏遠了它了。尤其是近二十多年來,我們一味翻譯西方的東西,而忽略了俄羅斯文學的巨大存大。這是很可惜的。我們總是喜歡走極端,‘不是東風壓倒西風,就是西風壓倒東風’。而據王元化先生研究,好走極端是一種嚴重的民族病和時代病。什麼時候我們才能中庸一點、和諧一點呢?”

先生筆名“風鈴草”。傳説希臘神話中出現的風鈴草,被太陽神阿波羅熱愛,嫉妒的西風便將圓盤扔向風鈴草的頭,這時流出來的鮮血濺在地面上,便開出了風鈴草的花朵。

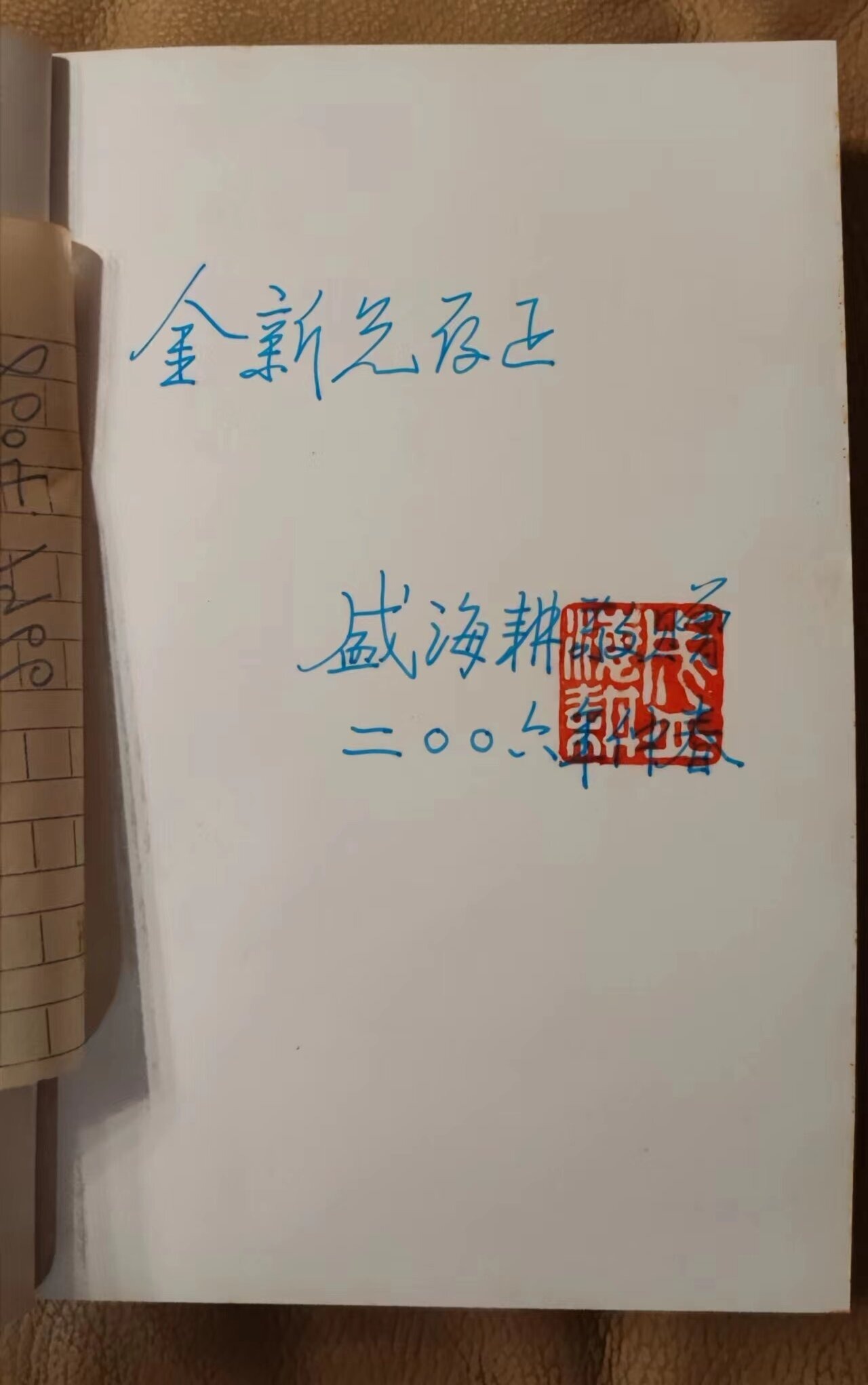

視文字為生命的先生又是一個謙和的人,翻開《在俄羅斯內地》,扉頁上以盛體書法公正地寫着“金新兄存正”,我是先生的學生,睹字傷情而慚愧。

盛先生天堂還好嗎?