雷公墨從哪裏來?丨天市垣_風聞

中科院之声-中国科学院官方账号-07-24 18:08

編者按:“仰望星空 逐夢蒼穹”,中科院之聲與中國科學院紫金山天文台聯合開設“天市垣”欄目,和大家一起聊聊最近天上發生的那些事兒。****

提到雷公墨,相信很多人都不陌生。它們可能是人們最容易接觸到的,能夠與頭頂星空搭上線的物品之一。雷公墨廣佈於我國南方几省的田野之中,被人們撿拾蒐集。它們通常擁有奇特的形狀,也能做成各種漂亮的飾品,甚至被訛傳擁有各種神奇的功效;同時,由於價格親民,也是普通人把玩、收藏和交易的熱門對象。然而,雷公墨到底來自哪裏,也是人們一直熱衷討論的話題。

一、什麼是雷公墨

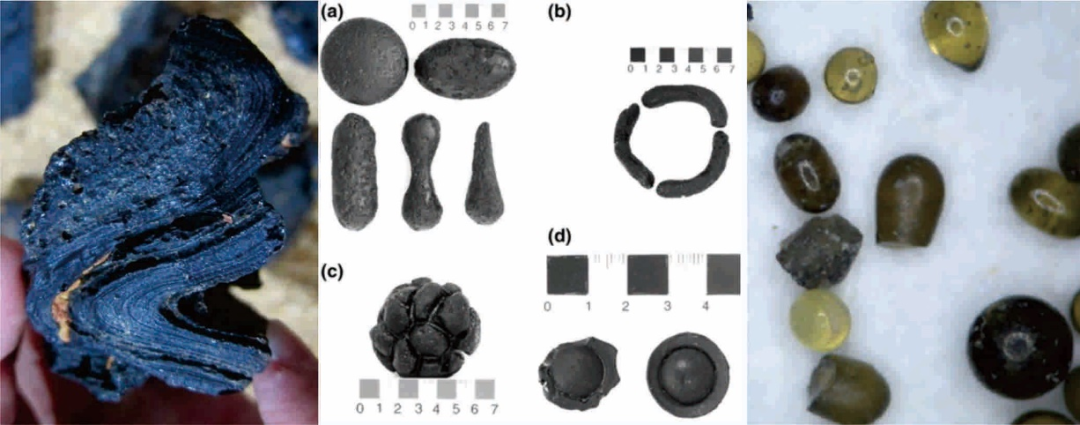

“雷公墨”一詞最早見於十世紀中葉唐朝劉詢的著作《嶺表異錄》:雷州驟雨後,人於野中得石如翳石,謂之雷公墨。因其常於雷雨中被雨水從岩層中沖刷脱落出來,以致古人誤以為是雷電造成的,是傳説中的雷公畫符遺留的墨塊。該稱謂後來被我國瓊州半島地區居民用來稱呼當地北海組地層中散佈的黑色玻璃質岩石,也就是人們常常提及的雷公墨(圖 1)。

它還有一個更“洋氣”的名字,叫做澳亞撞擊玻璃(Australasian tektite),是指由距今約80萬年前的一次小行星或彗星撞擊事件中,地球表面物質發生熔融、拋射和淬冷形成的天然玻璃。這些撞擊玻璃十分特殊,代表了衝擊程度最高、氣化熔融最徹底、濺射速度最快的一類撞擊玻璃。

▲圖1 野外產出的芒農型雷公墨

雷公墨的形態特徵隨着距離撞擊點的遠近呈規律性變化。較近位置的多呈層狀,稱為芒農型(Muong Nong-type)(圖2),個頭較大,質量可達十餘公斤,主要分佈於泰國東部,老撾南部和越南中部。距離較遠分佈也最廣的稱為飛濺型(Splash Form),形態複雜多樣,包括球形、橢球形、啞鈴形、圓盤型、淚滴型等,質量從幾克到幾百克。距離更遠,被拋到大氣層之外並再次落回的稱為燒蝕型(Ablated Form),具有熔蝕的空氣動力學外形。距離最遠的稱為撞擊微玻璃珠(Microtektite),通常為球形或淚滴形,尺寸多小於一毫米。我國產出的雷公墨主要包括芒農型和飛濺型兩類,前者多產於海南,而後者常見於廣東和廣西。

▲圖2 常見的芒農型(左)(圖自網絡)、飛濺型和燒蝕型(中)[2]撞擊玻璃,以及撞擊微玻璃珠(右)。

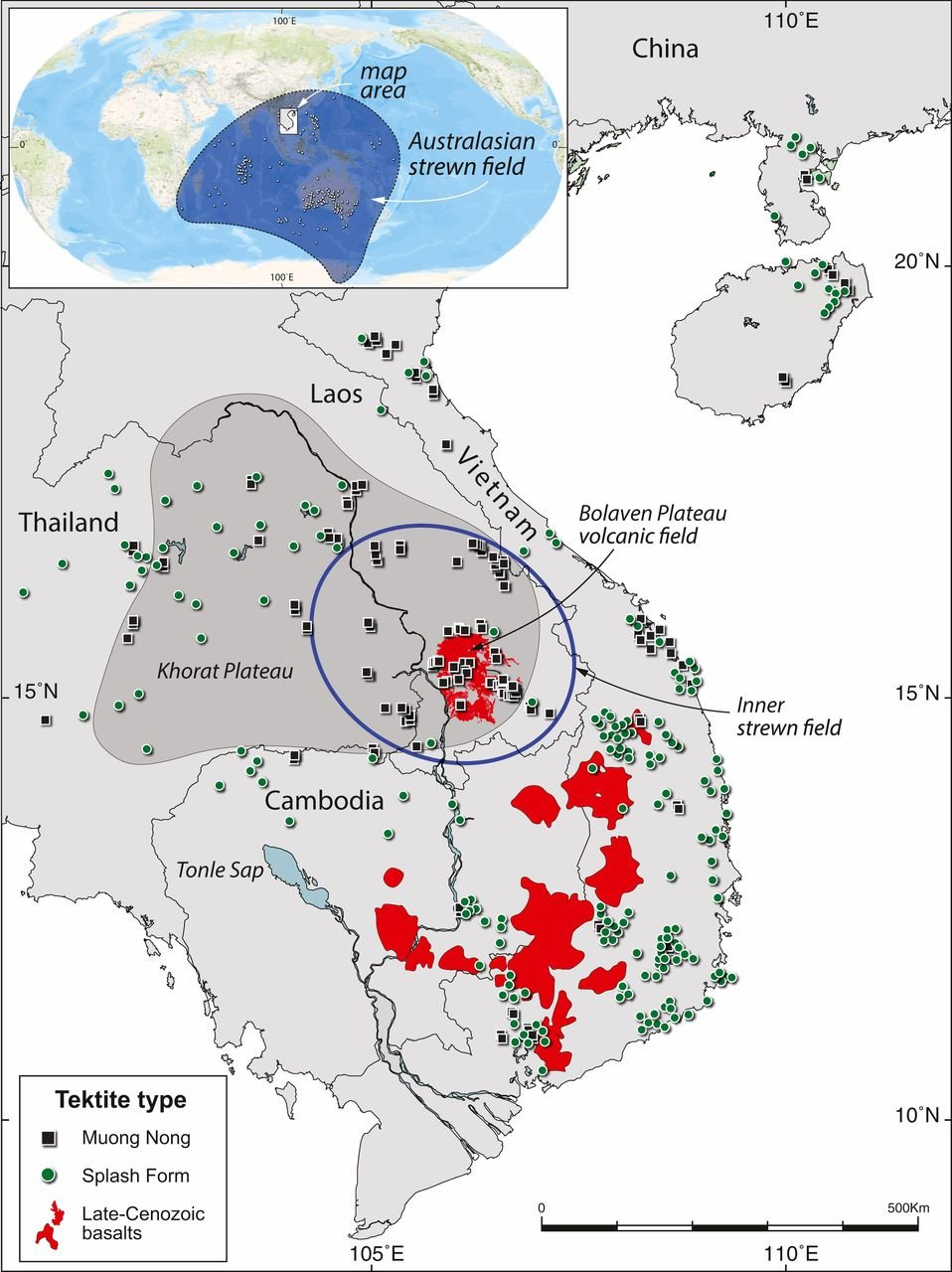

澳亞撞擊玻璃從我國南部沿海,直至澳大利亞甚至南極大陸均有分佈(圖3),散佈區佔據超過10%的地球表面積,是已知撞擊玻璃中分佈最廣的類型。雷公墨和它的親戚們分佈如此之廣,那它們來自哪裏呢?既然是地外天體撞擊地表形成,那麼撞擊坑位於何處?這是愛好者們和科學家都十分關心的問題。雷公墨來源母坑的尋找是撞擊坑研究中猶如“聖盃”般的存在,吸引着無數愛好者和專業人士前赴後繼的探尋。

▲圖3 澳亞撞擊玻璃散佈區

二、有沒有撞擊坑,多大?

要尋找雷公墨的源坑,需要先明確一些疑問,包括是否真的形成了撞擊坑?是一個還是多個撞擊坑?撞擊坑到底有多大?等等。對於第一個問題,有觀點認為可能是地外天體高空解體爆炸形成熱柱,其能量以衝擊波和熱輻射的方式傳遞,引發地表岩石熔融。不過這種“間接”的能量傳遞方式,能否造成大量地表物質如此高速(>5km/s)的低角度(<30°)濺射,尚存在疑問。因此主流觀點認為是彗星或者小行星低角度直接撞擊地表,能夠形成撞擊坑。對於第二個問題,由於澳亞撞擊玻璃成分較為均勻,多個不同地點同時形成的小撞擊坑難以解釋這些玻璃一致的成分。此外,正如在地球上其他地方所觀察到的,小撞擊坑通常只能形成少量的不均勻的熔體,與澳亞撞擊玻璃代表的大量均一熔體不相符。因此,單一的大撞擊坑假説被廣泛接受。

撞擊坑大小可以通過濺射物分佈理論估算,或者與其他撞擊玻璃散佈區(如北美、西非)類比獲得。研究者通過不同理論方法估算獲得的撞擊坑直徑在30到110km之間。此外,目前已知的其他撞擊玻璃對應的撞擊坑最大直徑約40km,澳亞撞擊玻璃規模最大,相應的源坑理應不小於此。也就是説澳亞撞擊玻璃相關源坑直徑應不小於30到40km。

三、尋坑之旅

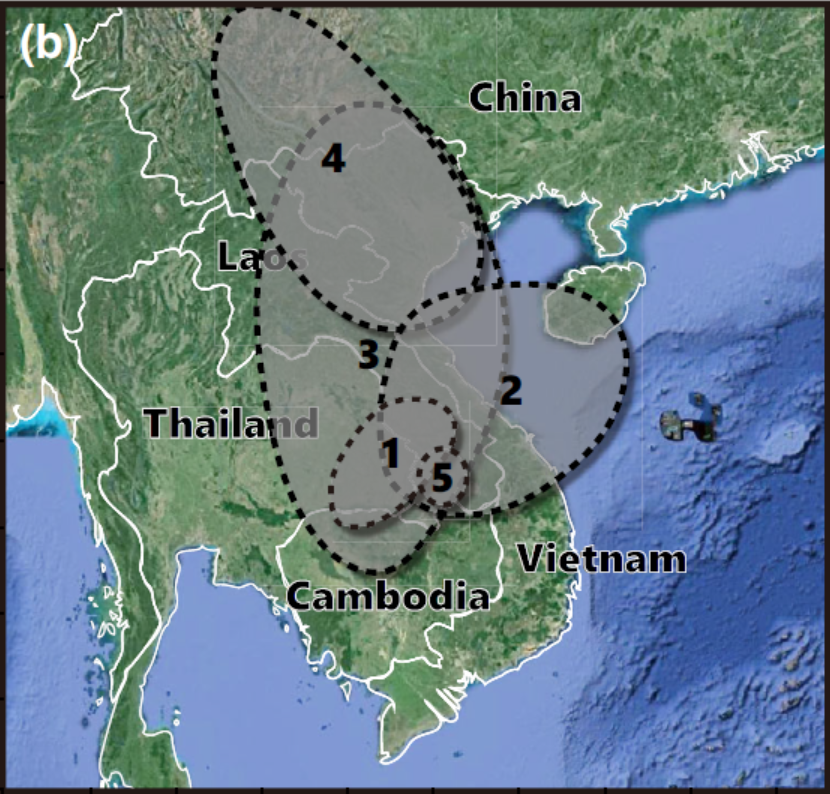

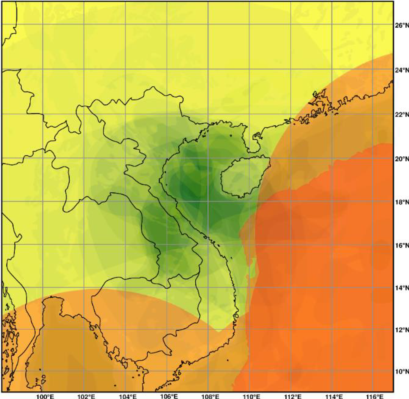

為了更高效的找到撞擊坑,需要首先圈定一個較小的目標區域。研究人員利用不同類型撞擊濺射物的分佈規律、撞擊輻射紋走向、撞擊玻璃的化學和同位素組成、撞擊玻璃中殘留礦物特徵等,將撞擊坑位置大致圈定在印支半島區域,包括泰國、柬埔寨、老撾、越南和中國雲南等地(圖4)。然而,上述方法獲得的位置仍然非常粗略,對撞擊坑具體位置的確定還需要依據當地地形地貌和地球物理資料,選擇合適的野外地質考察目標,並進行詳盡的實地調查和實驗室樣品分析,才能最終甄別。

▲圖4 不同研究者估算的澳亞撞擊玻璃撞擊坑地理位置

四、藏身陸地?

考慮到撞擊時間非常年輕,撞擊坑不會受到後期風化剝蝕和構造活動的明顯影響,應為圓形,或者長軸與散佈區走向一致的橢圓形凹地。因此研究者的最初目標都是印支半島上尺度較大的圓形-橢圓形湖泊或凹陷地形,例如老撾南部的Savannakhet盆地,Muong Phin凹陷,柬埔寨西部的Tonle Sap湖等地。然而,經過深入的野外地質工作,這些候選點中都沒有發現實錘的地外天體撞擊證據,在陸地上尋找出露撞擊坑的努力很快陷入困境。

既然存在規模巨大的撞擊坑,卻又無處尋覓,它會不會已被後期沉積物或者火山活動給掩埋掉了呢?新加坡南洋理工大學的科學家2020年對老撾南部布拉萬高原年輕玄武岩區的研究發現(圖5),這些岩漿岩在澳亞撞擊玻璃形成前後均有噴發,能夠將撞擊坑覆蓋。通過地球物理方法,他們在玄武岩覆蓋區發現了一個大小約17km×13km的重力異常區域。此外,還在距離重力異常中心10~20km位置發現了厚層未分選角礫岩,並在其中發現具有高壓撞擊結構的石英,顯示這些角礫岩很可能是撞擊濺射毯,也就是撞擊坑周圍的地表岩石拋射濺落物。因此,他們認為澳亞撞擊玻璃的撞擊坑可能位於布拉萬高原上這一岩漿覆蓋的重力異常區域。

▲圖5 撞擊坑被認為掩埋於老撾布拉萬高原年輕的玄武岩之下

然而,這個觀點立即遭到了很多研究者的質疑,包括論文的推薦人,撞擊過程研究鼻祖H. Jay Melosh院士。首先,上述作者提出的撞擊坑直徑不超過17km,比理論計算和類比獲得的30km到40km左右的預期直徑明顯偏小,相應的撞擊能量也要小數倍,難以形成如此大規模的熔融濺射物。其次,在元素和同位素組成方面,砂岩和玄武岩在撞擊過程中的混合無法解釋撞擊玻璃的稀土元素和同位素組成。此外,幾乎瞬時發生的撞擊過程難以讓不同成分的物質充分混合,從而形成澳亞撞擊玻璃所具有的較為均一的元素和同位素組成。因此,以年輕玄武岩覆蓋區作為潛在的撞擊坑位置還存在較大缺陷,仍然需要更多證據。

五、隱於沙漠?

雖然大多數人將精力集中在印支半島,但個別研究者也嘗試將目光投向更遠的地方,比如哈薩克斯坦的Zhamanshin撞擊坑和中國華北的沙漠地區。然而,Zhamanshin撞擊坑雖然形成時間與澳亞撞擊玻璃大致同時,但一方面距離太遠(>5000km)且規模偏小(~14km直徑),此外該撞擊坑中的玻璃成分也與澳亞撞擊玻璃區別明顯,並不支持將Zhamanshin撞擊坑作為源坑。

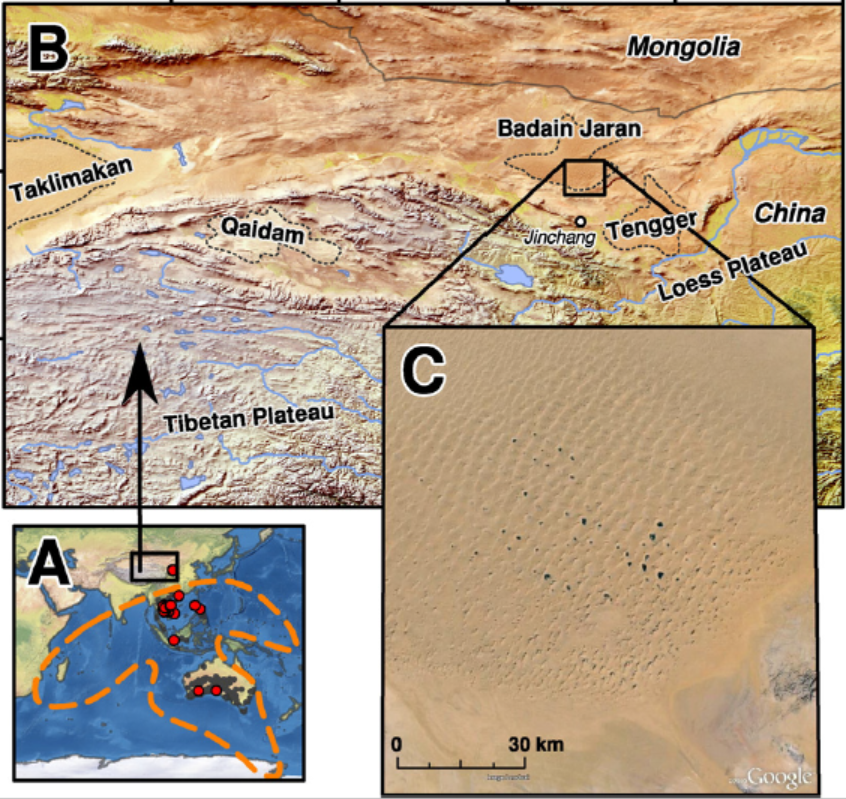

最近還有研究者將注意力集中在了我國內蒙古的巴丹吉林沙漠(圖6)。通過地球物理方法在該沙漠南部發現了一個直徑約50km的環形重力異常區,結合地球化學、古環境和地形等資料,特別是前人在我國黃土中報道的疑似撞擊微玻璃珠,認為澳亞撞擊玻璃的撞擊坑很可能掩埋於這個沙漠中的重力異常區。然而,這些結論基本都是基於假設,並無確鑿證據。被作為重要依據的黃土中的“撞擊微玻璃珠”,近期也被我國學者證實來自粉煤灰,可能是在樣品處理過程中混入。

▲圖6 內蒙古阿拉善沙漠南部也被認為是撞擊坑的潛在位置

六、走向海洋

除了遙遠的陸地區域,很多研究者也將注意力轉向了印支半島的河口三角洲和近海區域,例如湄公河三角洲、泰國灣和我國鶯歌海盆地。這些區域沉積物輸入量大,或者被海水覆蓋,是撞擊坑理想的藏身之所。然而,由於難以開展深入的考察驗證工作,目前仍然只能根據撞擊濺射物分佈的迴歸計算和有限的地球物理資料來限定,不確定性很大。

英國油氣地質工程師兼撞擊玻璃愛好者Whymark提出了一個新的研究思路,認為應當將之前被孤立看待的限定因素綜合考慮。包括撞擊玻璃的形態和分佈、撞擊微玻璃珠的分佈和豐度迴歸、化學成分空間分佈、岩石學特徵、潛在源區岩石年齡和區域地質背景等材料,在綜合分析討論後,被置於同一地理底圖中,並採用多圖層疊加的方式,獲得不同區域潛在撞擊坑的概率分佈(圖7)。結果顯示,我國海南鶯歌海盆地是概率最高的區域之一。這意味着該區域很可能便是澳亞撞擊玻璃源坑所在。當然,該結論也只是基於理論分析推斷,仍然需要更多的地球物理和鑽孔資料才能驗證。

▲圖7 我國鶯歌海盆地可能是撞擊坑所在(綠色指示高概率)

七、結語

雷公墨,或者説澳亞撞擊玻璃的形成是如此大張旗鼓,卻又是如此了無痕跡。形成它們的撞擊坑到底位於哪裏,目前仍杳不可知。找尋的努力從印支半島的陸地轉向周邊海洋,甚至其他看似不可能的地域,已是無法避免的趨勢。相信隨着越來越多的陸地和海洋調查資料的積累,對撞擊玻璃和其他濺射物空間分佈的瞭解將越來越深入。同時,通過野外露頭調查和鑽孔勘探,也將不斷的驅散人們眼前的迷霧,趨近並最終尋找到撞擊坑愛好者和研究人員心中的聖盃。

致謝:感謝中山大學肖智勇教授在寫作過程中提供支持。

參考文獻:

1. Tada, T. et al. 2020. Progress in Earth and Planetary Science, 7(1), 1-15.

2. Stauffer, M. R and Butler, S. L. 2010. Earth, Moon, and Planets, 107, 169-196.

3. Rochette, P. et al. 2018. Geology, 46(9), 803-806.

4. Jourdan, F. et al. 2019. Meteoritics & Planetary Science, 54(10), 2573-2591.

5. Tada, T. et al. 2022. Meteoritics & Planetary Science, 57(10), 1879-1901.

6. Sieh, K. et al. 2020. Proceedings of the National Academy of Sciences, 117(3), 1346-1353.

7. Mizera. et al. 2016. Earth-Science Reviews, 154, 123-137.

8. Whymark, A. 2021. Thai Geoscience Journal, 2, 1-29.

來源:中國科學院紫金山天文台