被犧牲的半壁江山:地域不平等如何引發明末起義?|文化縱橫_風聞

文化纵横-《文化纵横》杂志官方账号-07-25 07:44

尚俊穎 何增科

北京大學政府管理學院

北京大學中國政治學研究中心

【導讀】 明末起義作為中國歷史上規模最大、持續時間最長、受到全球化影響最早的一波起義浪潮,不僅在國內史學界的農民起義研究中佔據着重要地位,也受到西方社科研究的關注。一個至今未能充分回答的問題是:為什麼明末起義浪潮的發源地集中於北方,特別是陝西?

本文運用量化歷史方法,重新梳理晚明分省人均税負數據,並通過過程追蹤,探究明代地域不平等演變機制。研究發現,**南北之間經濟社會韌性的差距和士紳羣體權力的差距導致二者的“税負倒掛”,**在明代中後期持續擴大。此外,在北方,税負提高與生態破壞、自然災害、人口損失又形成惡性循環。更諷刺是,當時應對危機的改革,在執行過程中淪為對民間財富的無差別掠奪,打亂了原有的財税體制,更加強化地域不平等格局。最後,**人禍與天災一同導致北方的崩潰,推動起義浪潮。**總的來看,作者以地理空間的差異作為主線,將戰爭、災害、階級矛盾、統治策略等常常用來解釋農民起義的因素,整合為一幅系統性的因果圖景。

本文原載《開放時代》2023年第3期,原題為《被犧牲的半壁江山:地域不平等如何引發明末起義?》**。**僅代表作者本人觀點,供諸君參考。

被犧牲的半壁江山:

地域不平等如何引發明末起義?

**▍**導言

週期性爆發大規模農民起義是中國歷史的一大鮮明特點,與之相關的“歷史週期律”問題也是中國歷史學、歷史政治學的一個重大問題。**作為中國歷史上規模最大、持續時間最長,受到全球化影響最早的一波起義浪潮,明末起義不僅在國內史學界的農民起義研究中佔據着重要地位,也受到西方社會科學中革命、反抗和集體暴力研究的關注。**但是,學者們對明末起義成因的研究都未能充分回答以下問題:為什麼明末起義浪潮的發源地集中於北方,特別是陝西?

明末起義浪潮具有顯著的空間集聚性。萬曆到崇禎年間發生了32次成規模的起義,除去兩廣和川黔的10次帶有族羣衝突性質的起義,在剩下的22次中,有15次爆發於北方四省八府(陝西、山西、河南、山東及北直隸八府),其中陝西就有8次,正是發源於陝西的這些起義最終匯聚成了推翻明王朝的關鍵力量。理查德·拉克曼(Richard Lachmann) 指出,歷史社會學不僅要解釋變革性事件(例如革命和大規模反抗運動)為何發生,還需要解釋其為何在特定的時間和空間發生。趙鼎新認為,加大被解釋問題的信息量是彌補機制解釋缺陷的好方法,一個更好的理論是能夠解釋更多現象的理論。對於明末起義浪潮來説,如果一個因果敍事只能籠統地解釋其何以發生,而不能解釋其空間集聚性,那麼即便它不是錯誤的,至少也是有待完善的。要解釋明末起義成因的空間性,就需要把那些一般性的解釋——階級鬥爭、人口壓力、氣候變化與自然災害等——置於地域層次上進行檢驗,同時運用“次國家比較分析”(sub‑national comparative analysis)來識別導致地域間差異的要素和機制。

基於上述問題意識和方法論立場,本文發現:**東南與北方的地域不平等是解釋明末起義空間集聚性的關鍵所在。**不同於明代“蘇松重賦”的傳統經濟史觀點,筆者自建的晚明分省人均税負數據顯示,北方在明王朝的軍事-財政體系中承受着與其經濟水平不成比例且不斷加重的負擔,東南雖然富庶,但税負反而相對較輕。南北之間經濟社會韌性的差距和士紳羣體權力的差距,導致二者的“税負倒掛”在明代中後期持續擴大。即便北方屢遭極端自然災害,明王朝也始終未能對失衡的財税結構進行補償性、調適性、預應性的變革。在“東南之財賦”不能充分為國所用的局面下,中央財政危機與北方過度汲取之間的惡性循環愈演愈烈,最終導致北方民窮財盡,其經濟、社會、生態在“小冰河期”的衝擊下全面崩潰,釀成起義浪潮。馬俊亞用“被犧牲的局部”這一概念來形容在明清兩代因漕運和鹽利“大局”而導致社會生態被嚴重破壞的淮北地區,與之類似,明代(特別是晚期)的北方堪稱“被犧牲的半壁江山”。

**▍**明末起義緣何集中於北方:一個文獻評述

要探究明末起義的成因,就需要全面把握明王朝在17世紀早期面臨的危機。一般認為,在王朝國家一體化調節能力衰退的內在趨勢下,明朝受到全球小冰河期、白銀供應鏈斷裂和遼東戰爭失利等因素的交互性衝擊,遭遇了嚴重的軍事-財政危機。邊鎮糧餉匱乏,軍隊後勤不濟,北部邊鎮和西南少數民族地區發生一系列兵變叛亂。為應對危機,明王朝統治者開徵“三餉”(遼餉、剿餉和練餉的合稱),裁撤驛遞,不斷加大資源汲取力度,最終超過民眾承受極限,民變與兵變合流形成了起義浪潮。

通過揭示民變與兵變的互動關係,上述因果敍事在一定程度上解釋了明末起義集中於北方而不是南方的原因——邊軍的叛亂為北方民眾起義提供了資源和機會。但這一解釋存在兩個明顯的缺陷**。**第一,無法解釋為什麼萬曆二十二年(1594年)播州之亂和天啓年間的川黔奢安之亂並沒有在西南地區引發廣泛的起義。第二,這一解釋包含一個並不成立的隱含假定:民眾的反抗意願或動員潛勢在全國範圍內是較為均勻的。而明末歷史的真實卻是,民眾****的生存處境因其所處地域的不同而有着巨大的差異。只有準確認識這種地域不平等並理解其成因,才能對明末起義在北方特別是陝西的空間集聚做出完備的解釋。

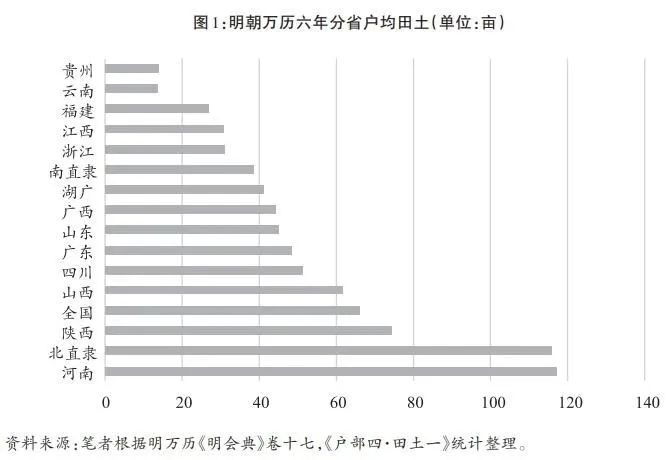

**人口壓力或人地矛盾是農業社會崩潰的主要原因之一,也在農民起義與內戰成因的研究中佔據着重要地位。**傑克·戈德斯通(Jack A. Goldstone)就以週期性人口增長所帶來的結構性危機來解釋明末的反抗浪潮。根據曹樹基的估測,明朝人口從洪武二十四年(1391年)到崇禎三年(1630年)的年均增速為0.41%,增長了約1.66倍。以現代的標準來看這是比較可觀的增長,但與清朝順治到道光二百年間增長3倍的速度相比,明朝的人口壓力就不顯得那麼突出了。更重要的是,基於人口總量的推論忽視了人口的空間分佈。無論是根據萬曆六年(1578年)《明會典》計算得出的分省户均田土數據(見圖1),還是根據筆者重建的數據(下一節具體介紹),明朝南方的人口壓力都明顯高於北方。因此,即便人口因素在國家層次對於明末起義成因有一定的解釋力,在次國家層次也很難站得住腳。

**另一種有影響力的觀點強調自然災害的區域性。**在17世紀早期,明王朝不同地域受到全球小冰河期衝擊的程度不同,北方的自然災害頻率和強度遠遠超過南方,這使得北方農民陷入了極端生存危機。這一觀點符合已有的量化歷史研究結論。無論是氣候地理學者的統計還是歷史文獻的記載,都支持萬曆四十四年(1616年)河南、山東饑民起義和崇禎初年陝西起義浪潮與嚴重旱災的直接關聯。**但是,**過度依賴自然災害這一外生變量,容易導致對各地域原有內生性因素的忽視,例如政府賑災與糧食儲備、水利設施,以及一個至關重要的調節變量——税負水平。在“靠天吃飯”的農業社會,豐年積穀是農户主要的備荒手段,水利設施則是最重要的生產性基礎設施。高税負減少了農户的儲備,削弱了基層本可用於興修水利和就近賑濟的財力,從而放大了災害的損失。

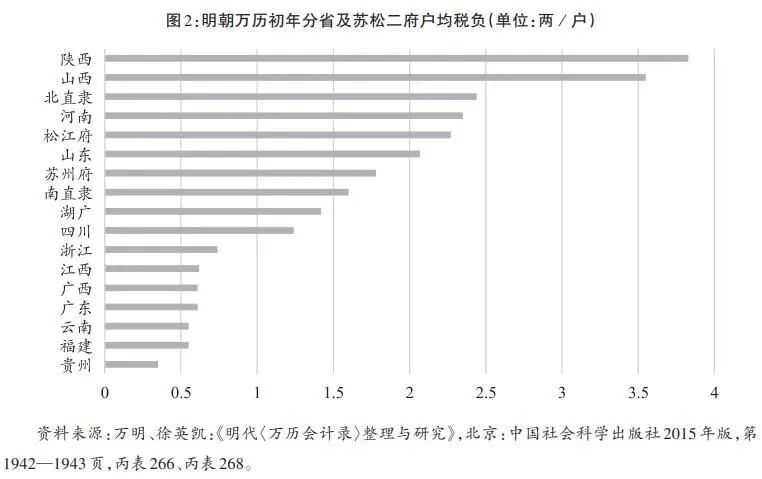

明末起義的空間集聚是否與不同地域的税負不公平(tax inequity)有關?對此,經濟史學者的觀點並不一致。傳統觀點認為,明朝税負最重的地方是南直隸的蘇州府和松江府(以下簡稱“蘇松二府”),也即所謂“蘇松重賦”,其主要證據是按照《明會典》計算所得的蘇松二府畝均税糧遠超其他地區。**但也有學者認為明代賦役重負在北方而不在江南,因為北方承擔着對“九邊”的軍事後勤供給任務。**方興從税負計算口徑的角度對北方重負説做出了有力的論證。他指出,儘管蘇松二府的畝均税糧在全國首屈一指,但其户均税糧與陝西、山西、河南三省相近。這三省的户均税糧甚至達到了江西、浙江、福建的兩倍。

**之所以選擇户均口徑,是因為畝均和口均兩種口徑均有難以克服的硬傷。**先看畝均算法。南北方的糧食畝產量因氣候、水文、土壤、作物種類、勞動力投入強度等方面的差異而存在明顯差距。根據吳慧的研究,明代中後期南方糧食單產約為2.61石/畝,北方約為2石/畝。但是否按照這一單產數字對畝均税糧進行加權調整就可以了呢?答案是否定的。因為我們無法確定明王朝賬冊上的那些耕地是否都得到了充分的耕種,北方各省較高的户均耕地面積可能也意味着較低的墾殖率。而且,江浙地區絲棉紡織業發達,相當一部分耕地用於種植桑棉,其產出更較糧食為高。因此,畝均算法必然帶來對南方税負的高估和對北方税負的低估。依賴明朝官方統計數據的口均算法也會產生同樣的偏誤,因為江南的口數其實只是丁數,而北方的口數更接近真實數據,其背後的原因是南北力役徵發依據的不同。

户均税糧(米麥)這一指標儘管比畝均税糧更優,但仍有一重大疏漏,那就是沒有將不同地區税糧的折銀比例計算在內。隨着明代財税體系逐漸走向白銀貨幣化,實物折銀比例日益成為決定實際税負水平的關鍵性因素。同樣是米,東南供京的“金花銀”為每石折銀二錢五分,也即四石折銀一兩;而山西起運宣府、大同邊鎮的折銀比例則為每石一兩,還要加上二錢的腳價銀(政府僱傭伕役運輸的費用)。正如黃仁宇指出的:“根據基本的估算,長江三角洲地區的税率要高於其他地區通行税率的五六倍。但是由於這一地區折收金花銀和官布,一般民眾實際上的税收負擔降低很多……沿海的松江府由於鹼性土壤而土質較差,但當地的土地所有者們卻可以從慷慨的税畝折算中得到補償。”當然,米麥糧食只是明代田賦的一部分。要更準確地把握明代各省的税負水平,需要將糧食、絲棉、布匹、草料等實物分門別類折算為白銀再加總。萬明和徐英凱通過對《萬曆會計錄》的詳盡整理完成了上述工作,他們的研究結果有力地支撐了北方重負説。如圖2所示,**在萬曆初年,北方四省和北直隸的户均税負不僅在兩京十三省中位居前五,而且也明顯高於蘇松二府。**全國只有陝西和山西的户均税負超過3兩,比松江府分別多出68.7%和56.4%,是南直隸的兩倍還多。

以上評述讓我們有理由做出這樣的研究假設:在控制了兵變叛亂、人口壓力和自然災害等因素的前提下,明代税負越高的省份越有可能發生起義。為檢驗這一假設,本文構建了一個萬曆到崇禎年間(1573—1644)的省級動態面板數據集,將分省税負數據從“户均”水平進一步精確到“人均”水平。

**▍**數據與描述性證據

(一)起義數據

本文的被解釋變量“農民起義”(uprisingit)**是一個虛擬變量,其定義為t年在i省有農民起義發生或發展,有則為1,無則為0。**這一定義與既往研究中用於新起義發生或起義存在的兩種定義方式有所不同。之所以作此調整,是因為既往的兩種定義都無法較好地體現那些並未自立門户而是加入已有起義隊伍的後發性起義行動。在明末陝西起義軍千里轉戰的過程中,山西和河南的民眾都曾踴躍響應,投身起義,推動了起義在這兩省的蓬勃發展。相比之下,儘管起義軍也曾涉足南直隸西部和四川北部,但並未立穩腳跟,甚至遭遇了嚴重的失敗。起義在特定地域發展得順利與否,一定程度上反映了該地民眾對起義的支持度和參與度。

起義數據主要從《中國曆代戰爭年表》下卷中獲得,這一數據在農民起義研究中被廣泛使用。書中對起義的記錄包括時間、地點、主要人物和起義經過簡述等信息。如前文所述,1573年—1644年共有22場非族羣衝突性質的起義。這些起義的活動範圍有的限於一省之內,有的則先後轉戰多省,特別是以李自成、張獻忠、羅汝才為主要領導人的陝西起義軍。基於《中國曆代戰爭年表》的條目式記錄,筆者進一步參考了顧誠對於陝西起義軍轉戰歷程的考證,完成了對農民起義變量的賦值。

(二)税負數據

各省的人(口)均税負水平(taxkouit,單位:兩/人)是本文的核心解釋變量,其定義為在t年由中央政府規定的i省應繳田賦(包括起運與存留)總額與t年i省的人口之比。要得到這一數據,需要將各省田賦總額除以各省人口。

在萬明和徐英凱對《萬曆會計錄》所載萬曆六年(1578年)分省田賦折銀總量的基礎上,筆者疊加各省“三餉”的數額,再減去個別年份個別省份的蠲免數額,得到分省田賦總額數據。同時,為了將税負精確到人均水平,筆者根據曹樹基的研究成果,對1573年—1644年明代各省人口變化進行了建模估算。估算過程分為兩步。第一步,以曹樹基重建的洪武二十六年(1393年)人口數字和各省人口年均自然增長率進行指數插值,得到基準人口數據序列。第二步,扣除1556年關中大地震、1580年—1588年北方嚴重旱災和鼠疫、1616年—1617年山東全省嚴重旱災、1603年南直隸大荒大疫、崇禎年間戰亂災荒等事件在不同省份導致的人口損失。

(三)人口壓力數據

在農業社會,人均耕地面積是衡量人口壓力的最佳指標。由於統計錯誤、土地瞞報、各地畝制不一等原因,明代黃冊和《明會典》所載的田畝數字有比較大的誤差,要想重建晚明各省耕地面積的變化情況十分困難。退而求其次的做法是假定萬曆到崇禎年間各省耕地面積不變,並選擇一個相對準確的數據作為計算標準。鑑於張居正改革在清丈全國田畝方面取得的成就,筆者使用樊樹志對萬曆十一年(1583年)清丈基本完成後各省田畝總額的彙總結果,得到分省田畝數據。再以人口數除以田畝數,即得到人均耕地面積變量(arablekouit,單位:頃/萬人)。

(四)兵變叛亂數據

兵變叛亂變量(rebelit)為虛擬變量,其定義為t年在i省是否有正規軍或少數民族武裝的反叛活動存在,存在記為1,不存在則記為0。兵變叛亂的資料來自《中國曆代戰爭年表》,其典型表述為“番酋✕✕起事”,“副總兵✕✕起事”,其記錄包含了兵變叛亂的時間、地域、直接原因、大致過程等。

(五)自然災害數據

本文構建的自然災害數據包含水災(floodit)、旱災(droughtit)、病蟲害(pestit)、瘟疫(plougeit)、饑荒(starveit)及政府賑災(reliefit)六個變量。這裏的水災包含了異常雨、雪、雹、洪澇及河流潰決等,低温霜凍災害由於數量稀少故未納入數據。病蟲害包括蝗災和蟲災。瘟疫指人類傳染病或人畜共患傳染病,單純的畜疫不包含在其中。除政府賑災為虛擬變量外,其他五種災害均為定序變量,這有利於識別自然災害強度對農民起義的影響。自然災害的數據來源是張德二主編的《中國三千年氣象記錄總集》,這一資料彙集了正史和地方誌中的大量災害記載,並按照年份和省份分類編纂,具有很高的史料價值。筆者參考《中國近五百年來旱澇分佈圖集》對旱澇災害的分級方式,將敍述性記錄轉換為編碼,具體編碼規則見表1。

(六)數據的統計特徵

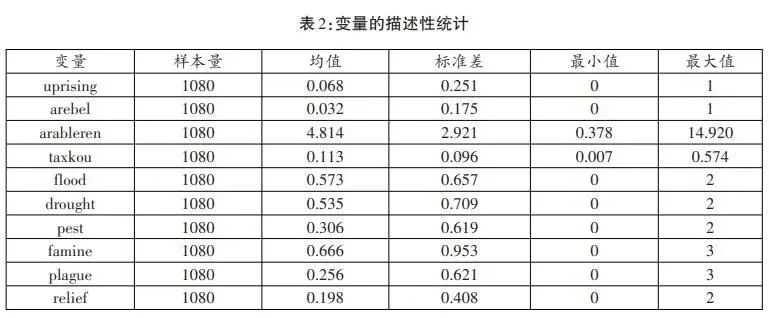

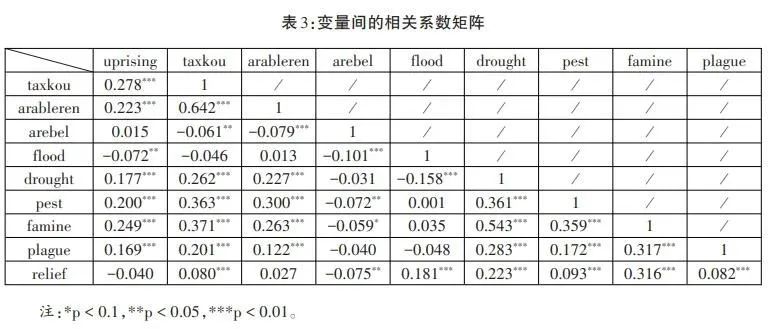

表2報告了變量的描述性統計結果。表中信息顯示了明代人均税負的嚴重不平等——最大值0.574是最小值0.007的82倍,是均值0.113的5倍多。此外,為了支撐下文的迴歸分析,表3列出了變量間的相關係數矩陣。由表3第二列可知,農民起義與人均税負、人均耕地面積、旱災、病蟲害、饑荒、瘟疫均在1%水平上顯著正相關。人均耕地面積與農民起義的正相關關係,説明人口壓力導致起義的理論假設在明末很難成立,兵變叛亂與農民起義不存在顯著相關也印證了上文的理論分析。

**▍**模型選擇、迴歸結果與穩健性檢驗

在被解釋變量為虛擬變量的情況下,本文使用面板邏輯迴歸(logitistic regression)進行估計。模型選擇方面,可使用似然比檢驗在混合邏輯模型(pooled logit model)與隨機效應邏輯模型(random‑effects logit model)之間進行選擇,結果顯示應選擇隨機效應邏輯模型。另一方面,在隨機效應邏輯模型與固定效應邏輯模型(fixed‑effects logit model)之間進行選擇時,豪斯曼檢驗(Hausman test)結果顯示仍應使用前者。**為了體現變量間的動態因果關係,特別是兵變叛亂和自然災害等事件衝擊的歷時性影響,除了人均税負和人均耕地面積,模型還納入了所有變量當期值及其一期滯後。**此外,估計過程中發現人均耕地面積變量並不顯著,這可能是因為人口既有消費者效應也有生產者效應,人口壓力對起義的影響可能先下降後上升。嘗試引入人均耕地面積的平方數(arablesq),其顯著性明顯更優,因此在迴歸中我們使用這一變量作為人口壓力的指標。

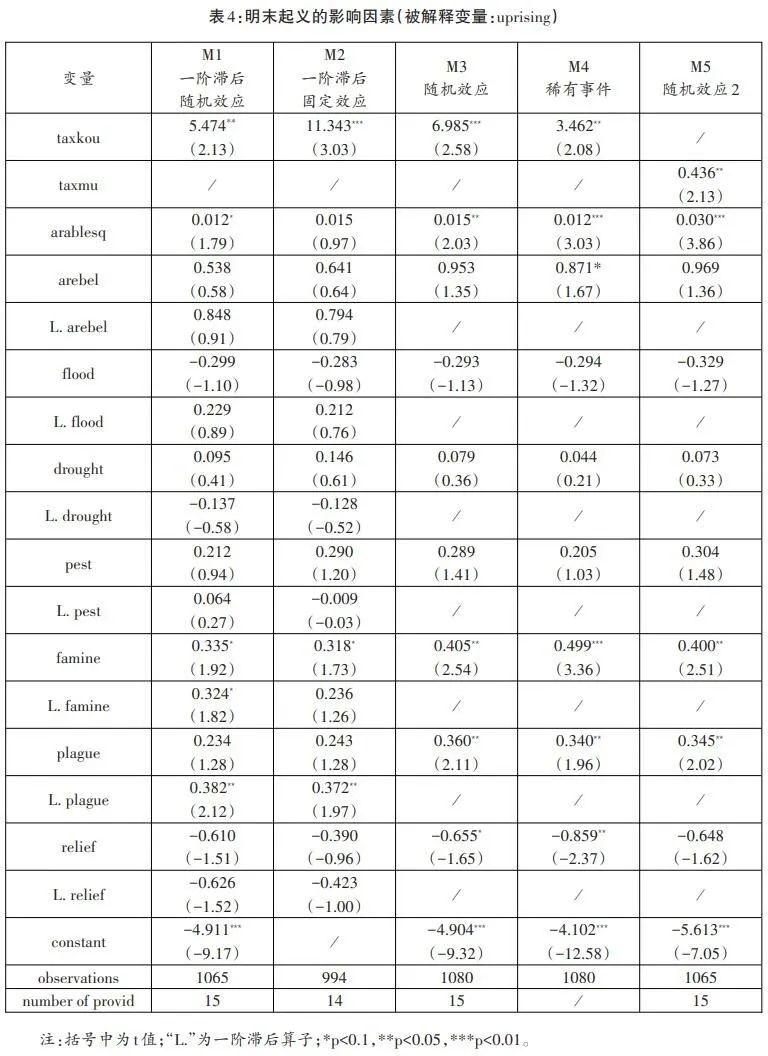

由此得到基準模型M1,估計結果參見表4第2列。人均税負(taxkou)**對起義的影響在5%的水平上顯著為正,驗證了本文的主要理論假設。人均耕地面積的平方數在10%水平上顯著為正,也在一定程度上驗證了上文對人口壓力作用機制的推理。**兵變叛亂沒有顯著影響,可能説明起義還是更多取決於民眾內生的反抗動力。饑荒及其一階滯後項分別在5%和10%水平上顯著,而水災、旱災、病蟲害都不顯著,這與陳強對氣候衝擊和中國北方農民起義的研究結果一致,其原因可能是水旱蟲災僅通過饑荒這一渠道而間接地影響起義。瘟疫當年對起義影響不顯著,但其一階滯後項在5%水平上顯著,這可能是因為瘟疫帶來的人口死亡會導致勞動力急劇下降,影響次年的作物收穫,進而引發起義。政府救災在此模型中對起義的作用不顯著,但在不包含滯後項的模型(M3和M4)中顯著,可能是滯後項的共線性所致。

表4第3列報告了一階滯後固定效應邏輯模型(M2)的迴歸結果,雖然豪斯曼檢驗不支持固定效應,但其結果也可作為補充參考。在固定效應邏輯模型中,如果某一省份的被解釋變量全部取值為1或0,則必須從樣本中排除。在本樣本中只有雲南的被解釋變量全部為0(沒有發生過起義),所以在固定效應邏輯模型估計時損失的樣本容量不大。總體來看,M2與M1的結果相似,而且人均税收的顯著性更強。M3是隻包含所有變量當期值的隨機效應邏輯迴歸,其結果也與M1類似。

為了進一步檢驗税負對起義影響的穩健性,筆者設計了兩個穩健性檢驗。一是使用稀有事件邏輯模型(logit model in rare events)進行估計。本樣本中被解釋變量取值為1的情況很少(佔樣本量的6.8%),因此起義可以被看作一個稀有事件(rare event)。根據加里·金(Gary King)等人的研究,用傳統的Logit模型對稀有事件發生概率進行估計可能產生較大偏差,因此他們開發了專門的稀有事件邏輯模型。表4第5列報告了稀有事件迴歸(M4)的結果,**人均税負依然在1%的水平上高度顯著。**二是更換解釋變量的計算口徑。在無滯後項的隨機效應模型M3的基礎上,模型M5將核心解釋變量從“人均税負”更換為“畝均税負”。如前文所述,畝均算法會低估地廣人稀省份的真實税負水平,但其仍在5%的顯著性水平上正向影響起義。

上述統計分析已經證明了税負水平對明末起義的影響,但比統計數據更豐富也更深刻的是其藴含的歷史過程和政治邏輯。與其説税負是一個解釋變量,不如説税負不公平是地域不平等的集中體現和樞紐環節。明王朝地域不平等的形成、固化和惡變是軍事地理、生態環境、階級結構、統治策略等因素相互作用的複雜過程,只有勾勒出這一過程及其體現的因果機制,才能真正闡明税負的重要意義,進而充分解釋明末起義的聚集性爆發。

**▍**明代地域不平等演變的過程機制分析

明王朝代蒙元而立國,蒙古人雖退居大漠但軍事實力仍存。萬曆以後,女真又在東北勃興。因此,穩固北部邊防始終是明王朝最為重要的戰略目標之一。從朱元璋分封“十三塞王”到成型於弘治年間的“九邊”軍鎮體制,明朝逐步構建起沿長城東西綿延近萬里的重兵防線,邊軍規模在隆慶年間一度達到70萬人。龐大的軍隊意味着巨量的糧餉軍需消耗,朱元璋推行衞所軍户屯田制度,又以鹽商開中為補充,以期“養兵百萬,不費百姓一粒粟”。這一系列致力於軍隊自給自足的努力在明初運轉良好:“洪、永、熙、宣之際,百姓充實,府藏衍溢……又開屯田、中鹽以給邊軍,軍餉不仰藉於縣官,故上下交足,軍民胥裕。”但自永樂以後,屯田與開中就逐漸衰敗,邊鎮糧餉難以支給,不得不就近由北方民眾納糧轉運:“順天及直隸保定八府實畿內近地,陝西、山西極臨邊境,河南、山東俱近京師。凡各邊有警,其糧草馬匹,一應軍需,俱藉四省八府之民僭運供給。”這就是明代邊鎮糧餉中的“民運”制度。

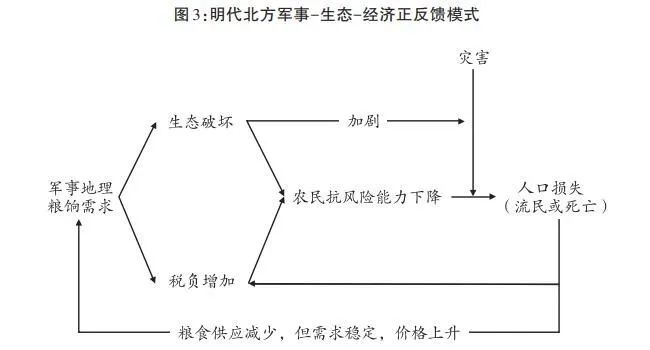

**邊鎮屯田廢弛,民運漸增,對北方產生了兩方面的深遠影響。****其一是税負的增加,其二是生態的破壞。**税負方面,與東南漕糧水運相比,北方陸路民運成本更高,這在晉陝兩省尤為明顯。明代中後期,越來越多的田賦折銀雖能降低運輸成本,但北方民眾的實際税負不減反增。這是因為在軍屯產量下降和白銀流入增加的情況下,邊鎮糧價必然不斷上漲,進而通過民運折銀比例的升高轉嫁到北方民眾頭上。生態方面,邊鎮的過度墾殖和北直隸地區的過度砍伐破壞了半乾旱區本就脆弱的生態環境,引發水土流失和沙漠化,黃河中游土壤肥力下降,下游潰決頻率提高。曹樹基還認為北方的鼠疫大流行與邊鎮牧場墾殖破壞長爪沙鼠的生活環境有關。總之,北方為邊防和首都保障的軍事政治大局付出了不容忽視的生態環境代價。税負增加和生態破壞還導致了一個共同的後果,那就是削弱了北方農民的抗災抗風險能力。**户少積貯,田失濡養,遇災則荒,大荒則出現流民潮與大量非正常死亡,在籍人口鋭減。**在官方統計的田土面積和由此確定的田賦總額相對穩定的前提下,人口減少就意味着人均税負的增加,這又導致農民更加貧窮。根據上述邏輯,傑克·戈德斯通在《早期現代世界的革命與反抗》中運用人口壓力模型來解釋明代中國所得的結論是錯誤的,導致明末起義浪潮的並不是人口膨脹而是人口損失。人口損失的根源也並不是人口自然增長導致的人地矛盾,而是由政治軍事需求所驅動的過度墾殖和生態破壞。

上述分析簡單勾勒了明代北方軍事地理、生態環境和經濟民生的惡性循環,這是一個典型的正反饋模式(見圖3)。邊境的軍事形勢是塑造這一模式的外部約束,而税負則是鏈接各個要素的樞紐,也是阻遏正反饋的關鍵所在。土木堡之變後軍費幾乎成為只增不減的剛性支出,已經破壞的生態環境短期內難以修復,自然災害又非人力所能干預,降税減負就成了北方唯一的“救命稻草”。而要想同時保障邊鎮供應和幫助北方脱困,中央政府就必須承擔更多的軍事支出責任。從正統年間開始,明王朝中央政府確實通過京運年例銀向邊鎮直接撥款,其數額從初期的20多萬兩激增到萬曆年間的400萬兩左右。但遺憾的是,羊毛出在羊身上,這筆款項的主要來源仍然是北方各省;與此同時,大量白銀湧入邊鎮又推高了物價。看似具有中央轉移支付性質的京運銀就這樣讓北方的負擔不減反增。

在沒有任何力量阻遏正反饋的情況下,系統的失穩和崩潰就是遲早的事。16世紀下半葉,兩波巨災將北方的社會系統推到了崩潰的邊緣。嘉靖三十四年(1556年),陝西南部渭河流域發生大地震,陝西、山西、河南三省官方統計死亡人數超過83萬,實際死亡人數可能達到百萬。此後直至萬曆三年(1575年),陝西餘震不斷,民難安生。從萬曆八年(1580年)開始,剛從連綿震災中走出的北方民眾又陷入了一場持續近十年,蔓延五省的大旱和鼠疫流行之中。“項腫即死,病不敢問,死不敢哭……宣、大諸邊死者過半”,“大旱,人相食”等記載史不絕書,“山西、陝西、河南等處百姓流離,殭屍載道”。根據曹樹基的保守估計,**在這場旱、疫、蝗、飢相互強化的複合性巨災中,華北地區至少損失了500萬人口,達到該區域總人口的20%。**儘管政府的賑濟和蠲免起到了一定的緩解作用,但在如此巨大的人口損失面前,**一般性的荒政或“應急管理”措施彷彿杯水車薪,不足以治標更遑論治本。**用歷史的“後見之明”來看,這場危機彷彿是對明末大亂的警示性預演。如果明王朝仍不能實行財政税收的結構性改革,不能實現有效的資源跨區域調配,而是繼續維持甚至加碼北方已經不堪承受的沉重税負,那麼北方的徹底崩潰和由此引發的全局性危機就指日可待了。

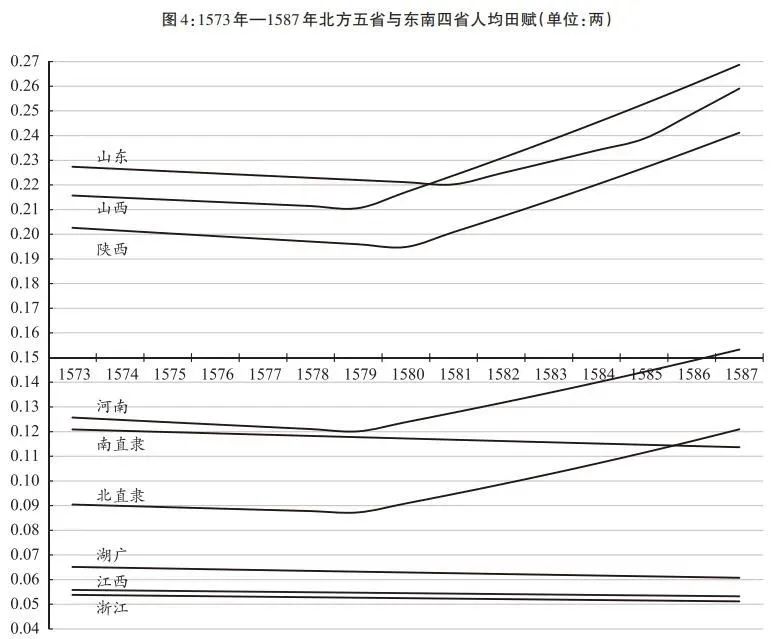

彼時,最有潛力提供增量税收的地方是長江中下游地區,即南直隸、浙江、江西、湖廣四省。自安史之亂後中國經濟重心南遷,國家財賦日益仰給於東南。明代長江下游地區手工業和商業獲得長足發展,中游的湖廣和江西北部成為重要糧食產區。與北方相比,東南地區特別是江浙一帶經濟社會更有韌性,民眾抗災抗風險能力更強。一是因為多元經濟結構為民眾提供了更多謀生手段;二是因為北多旱而南多澇,水災對農業生產的衝擊要比旱災輕,甚至有助於來年的豐收;三是因為長江流域水運網絡發達,在此基礎上形成的大規模統一市場有助於平抑災區糧價,避免嚴重饑荒。但是,東南為明王朝貢獻的賦税與其經濟地位極不相稱,其人均田賦長期低於北方,這種“南北倒掛”在萬曆八年(1580年)北方巨災爆發後進一步發展(見圖4)。到萬曆十五年(1587年),北方五省人均田賦的算術平均值達到了東南四省的三倍。

**東南之財力不能充分為國所用,根源在於東南士紳地主的坐大,也反映了明王朝國家基礎能力的衰退。**明初,朱元璋立下蘇州、松江、江西、浙江人氏不得擔任户部官的祖訓,又以鐵腕手段開明代科舉南北分卷配額制之濫觴,其着眼點正在於防止東南士紳固結成分利集團,侵蝕國家税基。但東南士紳終究還是憑藉着經濟、文化和關係網絡的優勢,逐漸滾起了政治影響力的雪球,在地方上利用優免特權兼併田土,規避賦税,在中央則利用其話語權爭取對家鄉賦税的蠲免和優惠。遠低於市價的金花銀折納比例就是他們的一個重要成果。但即便是如此優惠的金花銀税率,東南也做不到全額按時繳納,而是以“重累小民”“連歲荒旱”為由設法拖欠。根據胡克誠的研究,嘉靖三十年至三十九年(1551—1560)金花銀逋欠率為34.8%,**萬曆皇帝曾為此龍顏大怒:“金花銀兩系正供上用,且折納甚輕,又分季徵解,何嘗重累小民?而勢豪恃頑不納,領解員役侵欺……備邊銀兩借供上用,國家常賦惠養奸豪。”**到崇禎元年(1628年),户部尚書畢自嚴痛陳:“年來拖欠百萬有奇,寧堪觸目,實可寒心。詰所逋處,唯三吳與江右二省而已。夫三吳乃財賦之區,江右亦沃壤之地,豈踐土而不必食毛,食毛而不當作貢乎?”專供御用的首徵之銀尚且拖欠至此,其他税項就更不堪問了。

16世紀的最後十年,北方經受巨災後元氣重傷,西南叛亂多發故賦税大多存留,東南豐饒富庶卻難以轉化為國家財政資源,“萬曆三大徵”又讓本就捉襟見肘的國庫愈發窘迫,明王朝在中央財政危機與對北方超負荷汲取的死循環之中越陷越深。歷史來到了緊要關頭(critical juncture),統治者能否破解地域不平等格局,關乎王朝的命運。**萬曆皇帝1596年推出的礦税政策,本有可能調節過於依賴田賦的税收結構,徵東南商賈之利而紓北方農民之困,卻在執行過程中淪為對民間財富的無差別掠奪,打亂了原有的財税體制,引發了統治者與官僚羣體的衝突。**在江南籍官員的諫言爭取之下,開徵於萬曆四十六年(1618年)的遼餉最終以畝均口徑徵收,地廣人稀的北方承受了不成比例的負擔,南北倒掛現象更加嚴重。諷刺的是,在朝臣爭論遼餉徵收究竟應該“論畝”還是“照銀”時,江南官員叫苦的説辭反倒無比貼切地道出了北方所處的絕境:“臣請設為兩喻:有兩擔夫於此,一擔五十斤,一擔百斤。苟不量其力之本齊而□,謂擔重者仍當議重,擔輕者仍當議輕,則此一夫者雖少受稍輕之利,而彼一夫者不將令其絕肋折脅而就斃哉。”

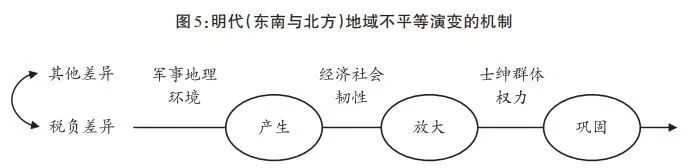

圖5勾勒了明代東南與北方地域不平等演變的機制。**概言之,税負水平的南北倒掛是明代地域不平等的集中體現。**南北税負不公平產生於軍事地理環境的差異,特別是軍屯、開中等軍事後勤制度的衰敗。南北方經濟社會韌性(resilience)的差異放大了税負的差異。在北方,税負提高與生態破壞、自然災害、人口損失形成了惡性循環;而南方良好的氣候、發達水運基礎上的統一市場、多元的產業結構使其能夠消化局部地區的重賦,並保持穩定的人口增長。南北的政治不平等讓税負不公平進一步放大並不斷鞏固。盛產進士和高官的東南相對其他區域擁有更大的政治影響力,國家的財税政策不斷向東南傾斜而不利於北方。統治者應對危機的改革非但沒有逆轉反而強化了上述地域不平等格局,北方徹底淪為“被犧牲的半壁江山”。人禍與天災一同導致了北方的崩潰,推動了起義的浪潮。

**▍**結語

**錢穆先生曾説:“大體上可以説,北方是中國史上一個衝擊之區,而南方則是中國史上的後方,為退遁之所。因此,北方受禍常烈於南方。安史亂後,中國國力日漸南移,則北方受外禍亦異烈。”**對於明王朝而言,北方就是這樣一個被犧牲的“衝擊之區”。本文的分析進一步挑戰了史學界關於明代“蘇松重賦”的舊説,展示了以税負不公平為樞紐的地域不平等格局是如何形成、固化並最終導致了北方的起義浪潮。以地理空間的差異作為主線,本文將戰爭、災害、階級矛盾、統治策略等常常用來解釋農民起義的因素整合為一幅系統性的因果圖景。在這一圖景中,**起義不僅是地主和農民階級衝突激化的結果,而且是東南士紳地主和北方農民“階層-空間”複合不平等的產物;自然災害不僅是純粹的偶發外生衝擊,而且是地域不平等格局下北方社會系統惡性循環的一個環節;臭名昭著的“礦税”和“三餉”也不僅是統治者竭澤而漁的荒唐政策,而且是統治者能動性與地域不平等結構的碰撞和糾葛的產物。**這不僅能回答起義為什麼發生,也能回答起義為什麼在特定的地域集中發生。

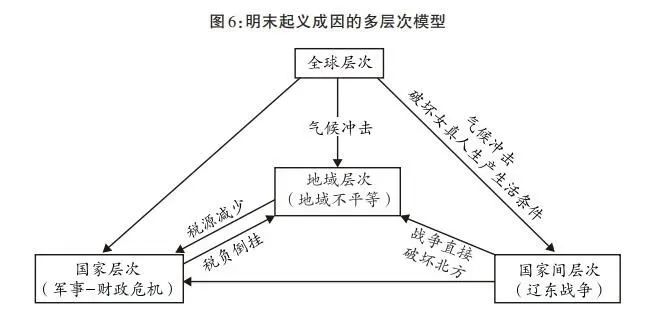

**對於廣義的革命理論(其研究對象也包含前現代或早期現代的大規模起義、反抗等)而言,本文的貢獻在於引入了地域層次的分析。**巴林頓·摩爾(Barrington Moore)、傑克·戈德斯通和喬治·勞森(George Lawson)貢獻了對革命成因的全球史分析,西達·斯考切波(Theda Skocpol)展示了跨國和國家層次因素的互動,次國家分析則為這幅理論圖景增添了一國之內中央、地方和地方之間的關係脈絡,闡發各層次因素的地域性效應。圖6簡要勾勒了明末起義成因的多層次模型(multi-level model),從中不難看出地域層次的重要性。

**地域不平等這一分析視角還隱含着對“找回國家”的新理解。**政治學主要在三個意義上使用“國家”這一概念:強調主權和國家機器的政治國家(state),強調身份認同和共同體的民族國家(nation),強調領土等地理屬性的疆域國家(country)。在廣義的革命成因研究中,從政治國家視角會看到國家與社會之間的衝突和不同階層、羣體之間的不平等,從民族國家視角會看到宗教、語言、族羣的多元性和相關的歧視、排斥等不平等現象,從疆域國家視角則會看到一國之內不同地域的差異和不平等。這三種不平等的形成和演變都與政治制度、政策和統治者的行為有着密切關係。這三種不平等也可能互相重疊,彼此強化,形成更深刻的複合不平等,但三者中到底何者更為根本和重要,則有賴於研究者對個案的深度分析。**總的來看,被現代化、民主化範式主導的比較政治學最注重政治國家視角特別是政體問題,在民主化範式反思中興起的國家建構研究則突出了國家能力和國家認同的重要性,疆域國家視角尚未得到應有的重視。**大樣本跨國比較和量化方法的流行也限制了疆域國家視角的展開,畢竟地域層次的特徵未必能聚合為國家層次的變項,對其進行比較要花費額外的工夫。因此,在革命研究乃至比較政治研究中“找回疆域國家”(bring country back in),增強“政治地理空間思維”,或許是一個值得推進的研究議程。

**論證地域不平等與起義革命的因果關聯,實際上就是在探討大國或大規模政治共同體發展失衡與整合失敗的教訓。**作為世界歷史上唯一歷經分合治亂循環而未曾間斷的大規模政治共同體,中國幾千年來的政治文明史和國家治理實踐藴含着關於這一議題的豐富智慧。對這一議題的研究或將有益於中國政治學的理論構建,本文可以被視為一個初步的嘗試。