歷險盧旺達(下)撤離艱辛_風聞

外交官说事儿-外交官说事儿官方账号-让更多人了解有血、有肉、有情怀的中国外交官08-09 17:48

1994年4月至7月,在盧旺達大屠殺中,有50多萬人喪生。圖為人們處理屍體現場。

戰爭爆發以來,由於局勢混亂,聯合國安全理事會在援盧團的去留、規模與使命等問題上舉棋不定。

4月20日,為避免無謂傷亡,援盧團孟加拉籍300多人、加納籍200多人撤至內羅畢。

21日,安理會決定該團保留270名軍人和90名觀察員。在這種形勢下,中國領導機關判斷盧旺達交戰雙方停火無望,戰爭將繼續下去。考慮到戰爭和瘟疫可能對留守人員安全造成威脅,外交部指示我們制訂撤館方案。

4月23日,我奉命陪同呂嶽夫婦先行撤離。早在我們大部分人員從陸路撤往布隆迪的第二天,即4月13日,一位修女就給中國大使館打電話,告知基加利往南走的道路已被封鎖。也就是説,陸路撤退已行不通。過了三天,基加利的電話通訊全部中斷。現在,借道援盧團在基加利和肯尼亞首都內羅畢之間搭建的空中走廊,乘坐援盧團軍用飛機撤往內羅畢是留守組撤離的唯一選擇。我們一邊報請國內通過中國常駐聯合國代表團與聯合國秘書處交涉,請其通知援盧團協助,一邊自己設法與該團就地聯絡。

經過一番周折,我們有幸與同在一個山頭的該團駐千丘飯店的聯絡官接上關係。他們答應24日派裝甲車來使館接送我們到機場。當晚,如釋重負的我舉辦了一場個人卡拉OK演唱晚會。晚會進行了兩個多小時,氣氛熱烈,可惜演員和觀眾都是一個人,那就是我自己。

第二天也就是24日,我們等了一整天,連裝甲車的影子也沒望見。

25日下午2時左右,天下着毛毛細雨。我終於含淚告別了朝夕相處的戰友,也向兩位忠於職守的盧旺達僱員貝爾曼和波斯科告別。我默默地看了一眼正在飄揚而且永遠在我心中飄揚的我們的保護神——鮮豔的五星紅旗,依依不捨地離開使館,姚禮慶開車把我們送到離使館不遠的千丘飯店。

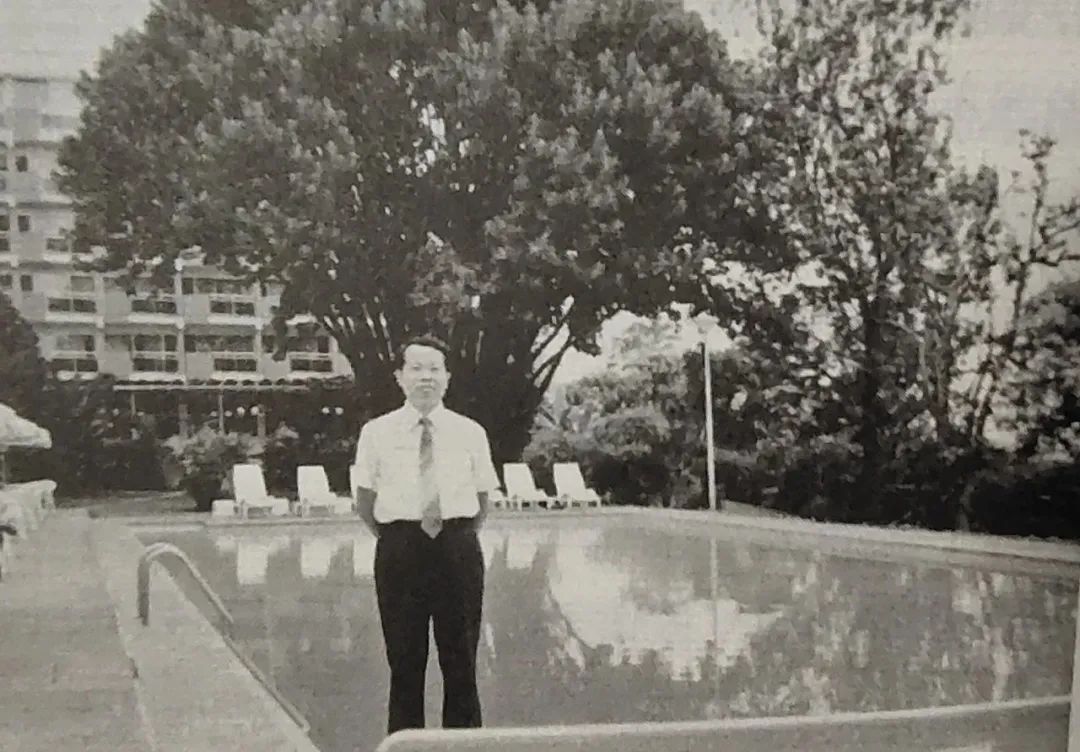

1993年10月,何泗記在千丘飯店。

千丘飯店的名稱源於盧旺達的別稱“千丘之國”,原是盧旺達首屈一指的高級飯店。1993年1月,國務委員兼外交部長錢其琛訪問盧旺達,就曾在此下榻。現在,它已沒有往昔寧靜、整潔、高雅的格調,顯得雜亂、骯髒。

為防止瘟疫流行,難民們只能排隊取用非常稀缺的經消毒的飲用水。

自4月6日事變以來,它成了外國和盧旺達難民收容站。很多難民從盧全國各地彙集到這裏,暫住一時,然後赴機場。25日前後,500餘人避難其中。這裏斷水多日,飲用水是由飯店和援盧團人員每天去遠處的一個水塔取用,是比利時紅十字會照看的。我們抵達時,適逢工作人員收集塑料桶,準備去取飲用水,現場一片混亂。其他用水,只好從游泳池抽取分配,游泳池眼看就要乾涸。

大廳和走廊泛着一股令人作嘔的怪味。人人面孔驚恐冷峻,沉默無語。為維持眾人的生存,飯店實行戰時配給制,一日兩餐,每餐每人一份盒飯。我們好容易找到援盧團駐千丘飯店的正副聯絡官,他們是分別來自津巴布韋的詹姆斯上尉和剛果的阿爾法上尉。兩位軍官的祖國都是中國在非洲的全天候友好國家,因此,他們對待中國人誠摯友好。我們在一樓大廳的過道里安頓下來,把隨身帶來的棉被鋪在地上,讓呂嶽枕着手提包躺下。詹姆斯上尉手持對講機,一邊陪我們聊天,一邊保持與其總部的聯絡。

約莫過了一小時,聯合國藍盔部隊的裝甲車從總部開到飯店,我們冒雨上車。這是聯合國軍的裝甲車,車上的乘客也可以組成個小聯合國。司機和槍炮手來自突尼斯,護送我們的還有津巴布韋、剛果和塞內加爾軍官。

我坐在車上,四面都被鋼鐵包圍着,頭頂上飄着藍色的聯合國旗。鋼鐵只能包住我的軀體,卻無法禁錮我的思緒。過去,我從電視上看到這種裝甲車在索馬里、波黑土地上奔駛,沒想到今天自己也成了車上的乘客。我想到了偉大的祖國,想到了中國駐聯合國代表團,如果沒有他們的關懷,我們就不可能得到這種國家元首、外交使節也難以享受的“待遇”。想着,想着,我似乎覺得車頂上迎風飄揚的不是聯合國的藍旗,而是莊嚴鮮紅的五星紅旗。

裝甲車上,除司機、槍炮手座位外,只有兩張像公園裏常見的背靠背那樣的座椅,最多能坐六人。那位塞內加爾軍官戲稱,如果像罐頭盒裏的鳳尾魚那樣,車上也能擠坐八個人。在行進中,我們很難通過幾個很小的玻璃孔和通氣眼觀察外面的情況,但從車子的顛簸程度估計,裝甲車是擇小路奔機場的。援盧團顯然認為走大路須經過戰區,安全無保證。

40分鐘後,裝甲車駛進了基加利卡農貝國際機場,在貴賓室前停下。送我們的援盧團人員熱情地幫助將行李搬進貴賓室,並將我們“如數”交給聯合國軍機場聯絡官後揮手告別。我們剛把呂嶽安排在長沙發上躺下,正在替他蓋被子,突然“轟”的一聲巨響,一顆炮彈在我們附近爆炸。沒等醒過神來,更大的爆炸聲在我們頭頂上響起,伴隨着一連串玻璃破碎的聲音,嗆鼻的灰塵和硝煙湧進屋來。我們抬頭一看,炮彈就在十米左右遠的上方爆炸,灰塵和濃煙正在騰昇和擴散,一個水泥支架被炸飛,候機樓的鋼化玻璃被震碎一大片。

就在我們驚魂未定之際,援盧團加納籍士兵一個個從震碎的玻璃門下框荷槍彎腰鑽進貴賓室來躲避。看到他們的狼狽樣,我們暗笑這些當兵的從未經過戰陣,遇到危險還不及我們這些文職人員來得鎮靜。

正當我們準備擇地休息時,聯絡官匆忙把我們帶離危險區,在樓下一間被閒置的航空公司辦公室安頓下來。這時我們才瞭解到,雖然機場仍由援盧團控制,但盧旺達敵對雙方分別佔據了機場兩側的陣地,他們相互對射的炮彈,稍有偏差就會落到機場來。

隨着夜幕的降臨,我們當天撤離的希望破滅了。驚魂稍定之後,我們打趣説,剛才兩發炮彈是為歡迎我們到機場來而放的“禮炮”。在國際交往中,歡迎國家元首鳴禮炮21響,副元首和政府首腦19響,我們是名不見經傳的一等秘書,只能享受兩響的外交“禮遇”。

傍晚,望着援盧團士兵喝着從內羅畢運來的礦泉水,吃着從內羅畢送來的盒飯,惹得我們肚子裏的饞蟲不斷蠕動。我們只好把自己關在僅十餘平方米的小屋裏消費自帶的礦泉水和餅乾。

12日,我把自己的餅乾都送給了首批撤離的同志們。這次隨身只帶了僅有的半包,而且不知道什麼時候才能到達內羅畢,因而得留有餘地省着用。我只吃了三四塊,權當晚餐。

餐後,我“巡視”了一下被譽為盧旺達對外窗口的基加利卡農貝國際機場候機樓。這是比利時幫助建設的,設計新穎、風格獨特、外形美觀。樓內水磨石鋪地,略顯豪華。非洲紅木的座椅和樓梯扶手凸顯高雅。高大的玻璃門窗,寬敞明亮、整潔大方。如今戰亂時期,它已失去昔日的輝煌。門窗百孔千瘡,大廳垃圾成堆,廁所污穢不堪、惡臭刺鼻,難以駐足。我們隔壁房間光是逃難外僑遺棄的衣服鞋襪就足有一尺多厚,一片狼藉。儘管候機樓內有100多全副武裝的藍盔部隊“保護”着我們這三個“高級難民”,因前途未卜,心存擔憂,我們仍幾乎整夜未閤眼。我們把僅有的一條棉被鋪在地下給呂嶽當牀,但沒有蓋的。饒良俐和我則坐在椅子上,通宵達旦與非洲蚊蟲做不懈鬥爭。

由於東非高原的夜間寒氣侵襲,呂嶽的老寒腰病第二天又加重了。我們進退兩難。進,不知當天是否有飛機,即使有,能否順利搭乘上?呂嶽因病不可能再在機場過夜。退,返往使館,談何容易?我們首先得向援盧團駐機場聯絡官陳述理由,因其講英語,我無法用英語説清楚要退回使館的理由。聯絡官需用對講機與其總部聯繫請示,總部要與其駐千丘飯店的聯絡官對話,後者再設法與使館聯繫。使館會同意我們撤回去,因而打亂撤館步驟嗎?援盧團同意用他們那為數不多的裝甲車再把我們送回去?想到這裏,我焦急萬分,真正嚐到了熱鍋上螞蟻的滋味。當聯絡官肯定當天有兩架飛機來往於基加利一內羅畢之後,我才心情稍安。

何泗記在盧旺達戰亂前的基加利卡農貝機場候機樓。

26日,老天爺一掃幾天來陰雨沉悶的天氣,基加利像往常一樣烈日當空,萬里無雲。來到停機坪,心情豁然開朗,我暗自祝願好天氣會給我們帶來好運氣。

10時15分,一架標有UN-CANADA的迷彩軍用大飛機降落機場。我們喜出望外,待其卸完貨物,我們便迫不及待的想要儘快登機。誰知聯絡官的話給了我們當頭一棒:“飛行員以事先無通知為由拒載。”飛機無情地關上了“後屁股”,朝着藍天揚長而去。

看到我們失望的樣子,聯絡官連忙安慰:“10時50分另一架飛機將到達,我無論如何也要將中國朋友送上飛機。”我們頂着赤道高原的驕陽,在候機坪上等候。百無聊賴,我與身邊援盧團一位烏拉圭籍軍官聊了起來。他告訴我們,從基加利市到機場的大路上,在靠近議會山一帶,大路兩旁躺滿了屍體,絕大部分是平民,有的重疊數層,無人敢收屍掩埋。真是屍橫遍野,血流成河啊!

10時45分,援盧團另一架軍用飛機抵達。像前面那架一樣,飛機穿越非洲戰火不熄火。從內羅畢運來裝水用的黃色塑料桶順着飛機噴出的氣流從機後傾瀉而出。我們頂風而立,盼望那些黃桶趕快卸完,盼着聯絡官給我們帶來好消息。不一會兒,看到他在飛機後面向我們招手,我們精神大振,力量陡增,迅速提上行李迎風狂奔。我們終於從供坦克、裝甲車上下的寬敞車道上登上飛機。在機組人員幫助下,我們捆好行李,又將自己捆綁在繩索編織的座位上。這時飛機已在跑道上滑行,剎那間,它猛地一震,像離弦的箭,直飛藍天。我低頭注視腕上的表,時針正指着11點。也就是説,1994年4月26日上午11時整,我們成功“逃離”災難深重、戰火正濃的非洲中東部美麗的山國盧旺達。

1994年4月26日,在基加利卡農貝機場,何泗記(左)與呂嶽(右)夫婦登上飛往內羅畢的聯合國軍用飛機。

我們離館後第二天,即26日,使館就斷了水,再堅持下去已無可能。於是,5月初,留守組第二批撤退人員,李獻增、龐佔華在田德寶帶領下以同樣的方法,走相同的路線撤到內羅畢。留下臨時代辦陸曙東、一等秘書姚禮慶做最後的收尾工作。

5月10日,作為世界各國留在盧旺達的最後兩名外交官,陸與姚也撤至內羅畢。那天一早,他們按預約時間等在使館門口。不承想政府軍與“愛陣”軍在機場附近激戰。從上午8點等至11點半,援盧團才派人通知,馬上來裝甲車接人,並解釋説,剛與交戰雙方談妥,下午1點半至2點停火半小時,讓援盧團飛機降落和起飛。

裝甲車載着他們經過戰區赴援盧團司令部——中國援建的和平體育場飯店,再換乘一輛吉普車前往機場。下午1點35分,從機場東方上空傳來隆隆的飛機馬達聲。一架墨綠色的四螺旋槳運輸機很快對準跑道降下來。飛機尚未停穩,尾部的艙門已徐徐啓動。給養卸下後,他們和其餘三位乘客立即被推上飛機。與五位乘客同行的還有一具援盧團加納籍士兵經化學處理、被真空屍體袋密封着的遺體。1點55分,飛機離開盧旺達領土。

至此,中國駐盧旺達使館和分佈在盧旺達境內14個住地從事經援、互利合作的工程技術、企業管理、醫務工作人員共228人,全部從硝煙瀰漫的戰火中撤出盧旺達。雖然步履艱難,危險重重,但無一人傷亡。

-end-

圖文 |《穿越非洲戰火》

作者 | 何泗記

編輯 | 外交官説事兒 青巖