歷險盧旺達(上)留守艱險_風聞

外交官说事儿-外交官说事儿官方账号-让更多人了解有血、有肉、有情怀的中国外交官08-09 17:16

1994年4月到7月的百餘天內,盧旺達處於大規模流血衝突和部族屠殺的腥風血雨中。這個人口只有750萬,而面積僅2.6萬餘平方公里的非洲小國,在這100多天中竟有50多萬人喪生,200多萬人逃往國外,200多萬人在國內流離失所。

早在4月12日前,中國國內就已批准了使館撤退和留守人員名單。留守人員是代辦陸曙東、經商參贊田德寶、一等秘書姚禮慶、隨員李獻增、龐佔華和我。加上一等秘書呂嶽於4月10日腰椎間盤突出老毛病復發,其愛人饒良俐留下照顧,共留使館八人。根據國內指示,由陸、田和我組成留守領導小組。事實上,姚禮慶一直參與重要問題的討論與決策。

12日中午12時,撤退隊伍上路後,我們的留守生活正式開始。

在那段兵荒馬亂、形勢危急的日子裏,使團撤,朋友逃,援盧團聯繫中斷,報紙、雜誌絕跡,唯一的消息來源就靠收聽盧旺達國內和西方大國國際廣播電台的新聞廣播。因此,我們與收音機結下了不解之緣,宿舍、辦公室、食堂、會議室、電話機旁甚至公共廁所,到處都擺放着它。這還不算,人一離開這些地方,手裏還拿着一個袖珍收音機。

為了擴大信息來源,避免疏漏消息,以便去粗取精,去偽存真,做出正確判斷,我們幾個懂外文的幹部猶如親臨戰場的將士,分別負責盧旺達廣播電台、美國之音、英國BBC、法國國際廣播電台、德國和南非廣播電台的收聽工作,重要消息休想逃過我們的耳朵。每晚8點半聽完法國電台廣播後,我們就一起做篩選、分析、綜合工作,然後由我執筆向國內報告。開始階段,每天一小報,數天一總結,幾乎天天弄到晚上12點以後。第二天6點,忙碌的一天又從睡眼矇矓中開始。

在那許許多多難忘的夜晚,有過多少次,我剛拿起筆便覺得腦子裏一片模糊,或者寫到一半,思路再也無法清晰,眼皮似有千斤重量。我便索性順勢伏案打盹,或者乾脆回宿舍,矇頭酣睡,醒來後再幹。的確,經過多天的折騰,我們實在太累了,震耳欲聾的槍炮聲也無法阻撓我們進入睡眠之中。

大隊人馬安全撤離後,我們留守人員心情逐步平靜下來,隨即採取一些措施,準備長期堅持。

首先是安全措施。大使館館舍建造於盧旺達國內穩定的和平時代——1985年。當時,設計和建造者沒有考慮到盧旺達也有動亂的一天。因此,主樓大門、會客室、辦公室和館員宿舍全部都是毫無防護的大玻璃門窗,別説無法抵擋槍彈炮彈,就連小石子也能一擊即破。同時,使館館舍建於基加利中央高地頂部,與總統府、國家廣播電台、國家電視台、國防部、外交部、基加利兵營、高級軍校為鄰,是戰爭雙方必爭之地。

由於條件所限,我們因陋就簡,就地取材,將多餘的牀墊子、大立櫃、棉被擋在臨街的窗子上。雖然作用有限,但精神得到稍許安慰,求得晚上能睡個安穩覺。有的同志還準備晚上一有情況就往牀底下、桌底下鑽。

另一項措施,就是想方設法將五星紅旗懸掛在主樓樓頂最高處和大使官邸樓頂,以告示盧旺達軍人和羣眾:這裏是中華人民共和國的神聖領土,是中國的財產,任何人不得侵犯。

再就是生活規律調整。事變以來,為了讓同志們思想輕鬆一些,也為了節約糧食、蔬菜、水、電、煤氣,每天只進食兩餐。現在考慮到人員較少,而且要長期堅守陣地,身體健康是本錢,我們恢復了每天三餐,作息時間與戰前一樣,讓大家儘量有常態生活的感覺。

同時還要設法解除大家的後顧之憂。戰爭爆發後,國內廣播電台、電視台、報紙連篇累牘報道盧旺達殘酷悲慘的景況,盧旺達的知名度猛然提高,甚至國內的地方小報也刊登盧旺達的消息,引起館員家屬的關注和擔心。為了讓家屬們放心,也為了使留守同志能安心在使館堅持,允許每人利用大使館的通信設備往國內打一次長途電話。

那時候,盧旺達通信十分落後,手機尚未面世,因特網更是天方夜譚,館員們與國內家屬的聯繫更多靠外交信使每月一次攜帶的信件。戰爭爆發後,盧旺達長途電話已中斷,信使也不再來,館員與國內家屬的聯繫已無法進行。我們在主樓一層電話機旁貼了一張條子,寫上每位留守同志家屬的姓名、電話號碼,以便有人與國內通話時,請國內通話人順告其他留守人員家屬:使館一切正常,留守館員安然無恙。我愛人就曾多次接到電話:“你姓張嗎?我是xxx,使館要我轉告你,你愛人平安無事。”不少打電話的人甚至連我姓甚名誰都不知道!在這段緊張危險的日子裏,不但我們留守人員結下了深厚的戰鬥友誼,就連國內家屬之間的感情也貼近了許多。她們不斷相互聯繫、傳遞信息、相互勉勵和安慰。

尤其令我難忘的是,4月14日,我愛人所在單位中華全國婦女聯合會國際聯絡部張靜副部長、國際聯絡部辦公室全體同志及我愛人張秀玲、女兒何存集體向我發來電傳表示慰問。她們的支持更加堅定了我繼續戰鬥的決心。實際上,一人一次的長途電話我並沒有打,希望堅持到最需要的時候再用。

我還接到盧旺達唯一一位華僑周曉婷女士的電話,詢問盧旺達和基加利的形勢。她與盧旺達籍丈夫這次碰巧被困在基加利,其住處周圍在殺人,槍炮聲也很密集,她不知如何辦。我告訴她,形勢十分緊張,一定要設法逃出基加利。她説要有國防部的通行證才行。我請她利用中國人的身份,憑着中國人的形象和中國護照闖出去,如果實在不行,就到中國大使館暫時躲避。

放下話筒,我心裏十分不平靜。周曉婷是廣西人,才22歲。據説,她原來在老家廣西南寧做些小買賣,兩年前與在廣西農學院學習的盧旺達留學生拉魯納結婚來盧。拉魯納在中國盧旺達稻米合營公司的一個稻區當盧方經理。他們住在尚古古省布加拉馬縣靠近水泥廠的地方。周家裏僱了兩個女工幫助帶年僅一歲的小女兒和做家務。每人月工資才800盧旺達法郎。周自己則開個小售貨店,賣些日常小百貨。她不懂法文,但盧旺達語説得很溜。小日子雖不算很富裕,但過得平靜愜意。沒想到現在陷入危險之中,她小小年紀能應付得了嗎?她遠在廣西的家人還不知為她多麼擔憂呢!但是不管怎麼説,幾天過去了,她沒有再來電話,也沒有來使館求助。我從心底裏祝福她與家人早日脱險。

戰後得知,周曉婷帶着孩子與其丈夫隨盧旺達難民流落到布隆迪、扎伊爾,後與拉魯納走散。周最終棲身於設在贊比亞的難民營,在國際人道組織幫助下來到中國駐贊比大使館申請回國。中國駐贊比亞大使館請求駐盧旺達大使館核實周的身份。恰好戰前周女士來使館為其女兒在中國護照上加註時曾留下結婚證複印件,其身份得到確認。相信周曉婷大難不死必有後福!

一天,我原住處老官邸的僱員迪斯馬斯從鄰居處打來電話説,他已經斷頓了,又沒處買糧,而且每天夜間有武裝匪徒前去騷擾,要求他打開倉庫,否則將放火燒掉。

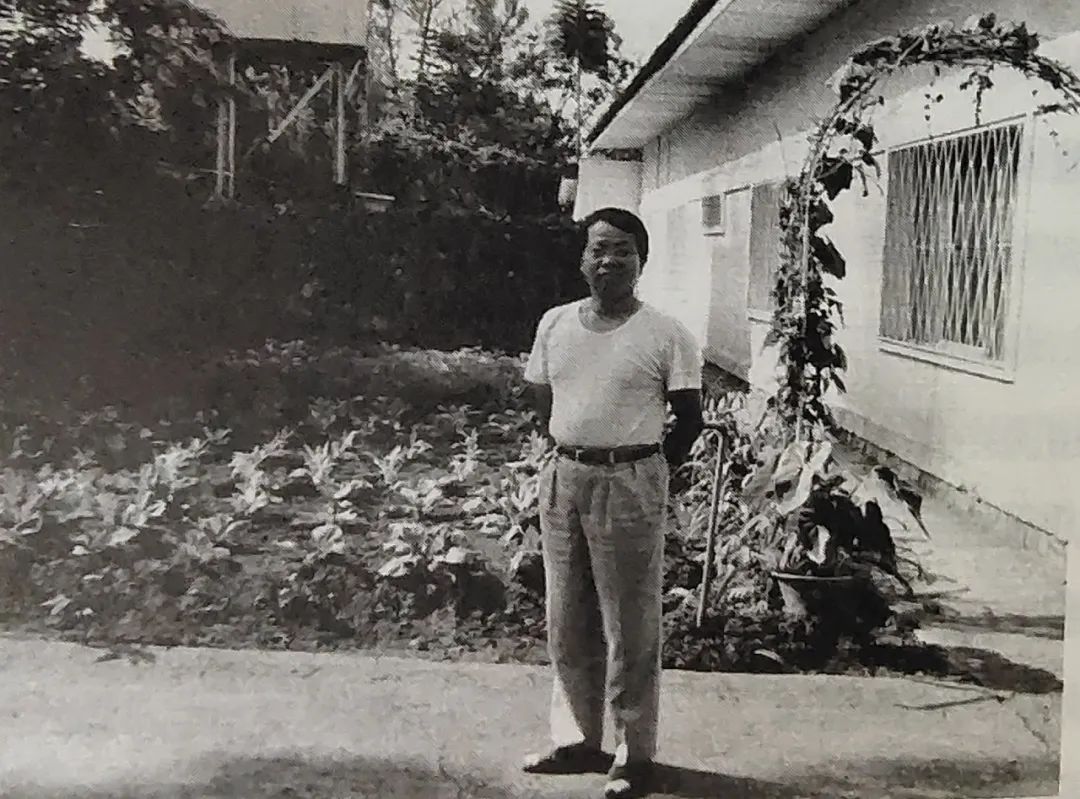

1994年3月,何泗記居住在中國駐盧旺達大使館老官邸,戰爭初期受困於此,戰後此處被洗劫一空。

考慮到那裏的實際情況,我們決定冒險去看看,並給相鄰的老官邸、老使館、老商務處的看門人送些糧食。三面國旗、三小袋大米準備停當,我開車與田德寶出發了。剛出門,我們就真正體會到三步一崗、五步一哨和羣眾有無窮無盡的創造性的含義。盧旺達軍人和百姓的路障遍地都是,有的在馬路中間擺幾塊石頭或磚頭,有的放一些樹枝,有的乾脆把路旁的樹木砍倒,有的用破瓦罐、廢鐵條、破籮筐設障。這些平時誰也看不上眼的玩意兒,現在卻身價百倍,象徵至高無上的權力。只要看到它們擺在道路中央,你就知道要停車接受檢查了。當然,這些都是土辦法,最正規的路障還是軍隊的。他們使用長型“狼牙棒”,一不小心就足以令汽車趴下。有的軍人把我們的外交官證看了又看,不明白是何物,經過我們耐心解釋方恍然大悟,歉意地笑着擺手讓我們通過。這是些剛從前線換下來的兵,不大懂城裏的事。

我們過關越卡好不容易接近了老官邸。這時另一番景象猛然出現在我們面前。一羣羣手執長矛、砍刀、鐵條和木棍,腰纏麻繩,頭扎芭蕉葉或紅布條的人突然從路邊草叢中、房屋後面躥出來,把我們的車子團團圍住。他們對路旁倒下的屍首卻視而不見,置之不理。驟然看見這些“民兵”“赤衞隊”,我們大吃一驚,恐其對己不利。待仔細一看,我樂了。原來他們都是住處附近的看門人、花工,平時我們相處很好。此刻他們也認出了我,像久別重逢的老朋友,熱情地向我們問好,並主動向崗哨介紹我們,協助放行。另一些人趕忙去喚迪斯馬斯。

車到門口,迪斯馬斯已經回來了。我把米給了他,並告訴他:“匪徒再來糾纏,就説這是中國大使館的財產,是受國際法保護的,鑰匙在中國人手裏,他們不肯拿出來。”他一一記住了。我正想把帶來的國旗交給他,突然看見大門上掛着一面破舊的中國國旗,心中暗歎迪斯馬斯的機警。這是一面退役的國旗,在這危難時刻,迪斯馬斯竟然來了箇舊物利用,居然把它視作保護神,用它來保護老官邸,保護他自己。

迪斯馬斯是個大智若愚的人,平時沉默寡言,不善言辭。由於他的名字與盧旺達前總理相同,一次他在使館搞完招待後乘我開的車返回老官邸,我跟他開玩笑:“現在你是迪斯馬斯總理,我是你的司機。”他嘿嘿一笑,不無驕傲地説:“這附近的人都知道我的名字。”

我和田德寶回到使館後,再也沒有接到迪斯馬斯關於匪徒要搶劫的電話。據説,迪斯馬斯後來隨盧旺達政府軍退到扎伊爾東部城市戈馬,淹沒在百萬胡圖族難民之中。我們重返盧旺達恢復大使館後,再也沒有他的消息。

隨着“愛陣”軍隊在戰場上不斷推進,屠殺行動也加劇了。盧旺達文裝反對派共和民主運動政治局委員、前外交合作部長、前阿魯沙和平談判政府代表團團長恩古林齊拉,曾逃過了大屠殺的第一衝擊波,這次卻未能倖免。

飢餓的難民們等待發放食品。

很多國際人道主義組織都已撤離。據報道,國際紅十字會的當地僱員慘遭殺害的有30多人,這是該會成立70多年以來遭受的最大人力損失。這時,基加利周圍的戰鬥更趨激烈,除議會大廈方向外,城市四周山頭都有槍炮聲。

不久,“愛陣”軍攻佔了基加利郊外的第一制高點雅利山,那裏是盧旺達廣播電台、電視台的轉播站。總統旅館所在的山頭雷貝羅山曾數度易手。另外,“愛陣”軍還打到了位於基加利市的子午飯店周圍。其大炮已向我們所在的中央高地轟擊。有一次,他們集中火力炮擊使館北邊不遠的“千丘電台”和南邊的高級軍校。兩個目標都被擊中,建築物嚴重受損,多人死傷,在使館都能聞到火藥味。我們這些勇士們躲在主樓和食堂之間的走廊裏逗樂説,“愛陣”軍千萬別讓新兵打炮,不然“差之毫釐,謬以千里”,炮彈就會落到我們頭上了。我們還學會了憑炮彈在空中飛行的呼嘯聲判斷其方向和離我們的遠近。有時聽到炮聲呼嘯而過,卻沒有爆炸聲,大家便異口同聲地歡呼:“臭彈,臭彈!”

未完待續~

圖文 |《穿越非洲戰火》

作者 | 何泗記

編輯 | 外交官説事兒 青巖