藩鎮實力越來越弱,五代亂世的車輪為何沒能立刻停止?_風聞

夙兴夜寐刘沫沫-08-12 13:53

來源:國家人文歷史

本 文 約 8700 字

閲 讀 需 要 22 分 鍾

唐末五代,藩鎮割據,兵戈不止。宋太祖登基後,審時度勢,收滅十國,天下漸平,又杯酒釋兵權,收大將兵權,逐步打造重文輕武的新格局。在司馬光的《涑水記聞》中,有一段膾炙人口的宋朝君臣對話,對這段歷史有精闢解讀:

宋太祖問趙普:“天下自唐季以來,數十年間,帝王凡易十姓,兵革不息,蒼生塗地,其故何也?吾欲息天下之兵,為國家建長久之計,其道何如?”

趙普對答:“陛下之言及此,天地神人之福也。唐季以來,戰鬥不息,國家不安者,其故非他,節鎮太重,君弱臣強而已矣。今所以治之,無他奇巧也,惟稍奪其權,制其錢穀,收其精兵,天下自安矣。”

司馬光初登政壇時,北宋天下已承平數十載。這段國初對話的原始面貌,我們已不得而知,只知道司馬光用神來之筆,將這一歷史瞬間定格成具有劃時代意義的永恆。宋太祖的深謀遠慮、趙普的明斷洞察,像一道熹微晨光劃破亂世黑暗,勾勒出大宋最初的開國氣象。

趙匡胤(左,陳建斌飾)和趙普(右,王繪春飾)。來源/電視劇《大宋傳奇之趙匡胤》截圖

宋代士人相信,宋與五代政權截然不同,正是宋初君臣的遠見卓識終結了藩鎮橫行的亂世,給黎民帶來康寧,締造了萬世之功。

不過,當我們稍稍撥開宋人開國想象中的浪漫氣息便會發現,趙普發言中的一部分內容並不符合五代現實。“節鎮太重”的困擾,在五代前期確實是威脅中央統治者地位、致使兵革不息的重要原因,但自後唐明宗李嗣源之後,禁軍大將奪權似乎成為影響皇位更迭的更為重要的理由,後周太祖郭威、宋太祖趙匡胤莫不由此途而得位。因此,要判斷趙普的論斷是否值得采信,我們必須先了解五代時期藩鎮與禁軍勢力消長的大致脈絡。

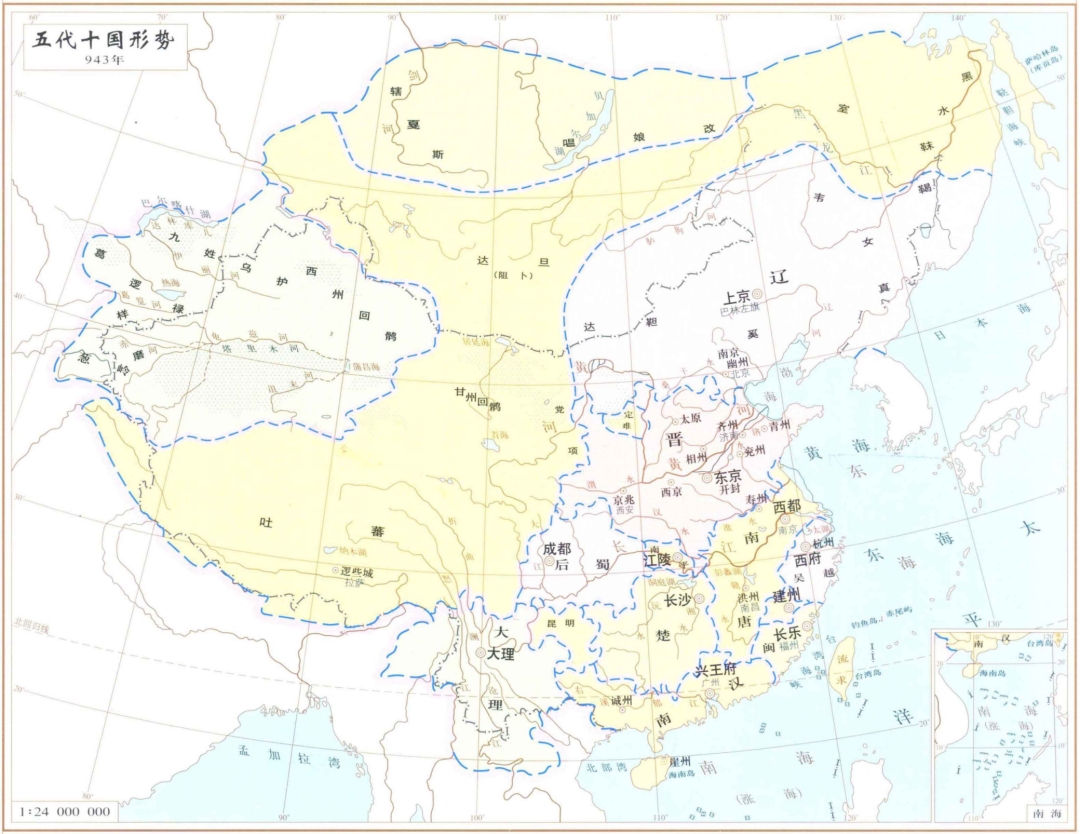

五代十國形勢圖。來源/中國人民革命軍事博物館《中國戰爭史地圖集》,星球地圖出版社2007年版

朱温和李存勖

外重內輕格局的逆轉

朱温建立後梁與李存勖建立後唐的過程,是五代中相對典型的藩將奪權樣本。朱温起家於宣武軍節度使,其稱帝前的核心勢力範圍是唐代河南地區;沙陀族的李克用、李存勖父子則起家於河東節度使,其主要勢力在唐代河東,即今天的山西地區。值得注意的是,後梁與後唐雖是前後相繼的政權,但這兩股政治勢力的形成和發展幾乎是同時的,二者皆藉助平定黃巢之亂的戰功獲得政治上的第一桶金,並依靠唐廷縱容而快速壯大。

有讀者可能疑惑,唐廷此刻為什麼要縱容藩鎮?簡單來講,此刻的唐朝中央已經喪失了通過軍事征服和制度改革來約束藩鎮的實力,故而只能依靠藩鎮之間的矛盾來使其相互牽制。這一選擇固然出於無奈,但也有“天子自壞法度“之嫌,無疑加速了唐朝天下分崩離析的進程。一個典型例證是,中和四年(884),尚處於合作清剿黃巢階段的朱温與李克用部發生矛盾,朱温部下試圖刺殺李克用。李克用向唐廷申訴,結果朱温只用一句“前夕之變,僕所不知”就輕易搪塞過去。李克用所帶領的沙陀軍隊,原本對大唐有幾分真心實意,至此也完全失望。唐朝的河東與河南地區自此徹底分裂,開始了長期軍事對抗。由此可知,朱温和李存勖的藩鎮奪權,其”亂“其”弊“固然彰顯於五代,但禍根埋於晚唐。

河南安陽出土的王府君墓誌銘(拓片),上刻有“其年黃巢坐長安,李帝奔蜀”字樣。來源/中國人民革命軍事博物館《中國戰爭史地圖集》,星球地圖出版社2007年版

此處我們要問,兩位藩鎮起家的皇帝掌權時期,天下其他藩鎮的實力是增強了還是削弱了?

我們來看看此時內外軍隊實力對比。朱温成為皇帝后,自然將自己所轄方鎮之兵帶入中央,成為禁軍。這使得中央軍隊的數量和質量大為提升。《通鑑》曾提到,在朱温死後的乾化三年(913)的一場宮廷政變中,袁象先所率的禁軍,在殺死皇帝朱友珪後,“諸軍十萬大掠都市”,據此可粗知禁軍規模(由於後梁禁軍還有其他部分,故學者統計後梁禁軍大約有二十萬之數)。後梁時期,李克用父子在重要軍事作戰中調動的兵力通常在三萬上下,藩鎮軍隊數量較李克用父子更少。故藩鎮軍隊此時在數量上對中央已不構成威脅,縱有兩到三股藩鎮勢力聯手,其軍隊規模亦在中央禁軍之下。

清人繪後梁太祖朱温。來源/中國歷史博物館保管部編《中國曆代名人畫像譜》,海峽文藝出版社2003年版

就軍隊質量而言,朱温統治期間已有在地方上徵募軍隊入禁軍的做法。《舊五代史·郭言傳》記載,朱温曾派郭言統領數千人,到河、洛、陝、虢等地“招召丁壯”,自夏至冬,半年時間得鋭士萬餘。《劉捍傳》也記載,劉捍與朱珍在中和四年(884)山東淄、青間,“收兵三萬以歸”。這一類選兵行為的最初目的,或許僅僅是滿足軍事作戰需要,未必如同後來的宋朝一般是刻意的制度安排,但中央在地方上大規模的勇士選拔,事實上削弱了地方軍隊的質量,必然有強幹弱枝的功效。後唐政權建立後,李氏父子的河東軍隊也被大量帶到中央,後梁禁軍的主體亦歸服後唐。唐末最為強勁的兩股藩鎮勢力合流,中央的軍事實力對地方已形成壓倒性優勢。

第二方面,我們來了解一下此時中央對地方的管轄能力。朱温在與李存勖競爭的過程中,建立起對河南地區藩鎮的直接領導力。他可以從河南的藩鎮中徵調軍隊執行軍事作戰任務,改變了唐末中央朝廷對藩鎮統御乏力的狀況。《資治通鑑》記載,同光元年八月,剛剛歸降李存勖的梁將康延孝描繪梁前線兵力構成:“令董璋引陝虢、澤潞之兵自石會關趣太原,霍彥威以汝、洛之兵自相衞、邢名寇鎮定,王彥章、張漢傑以禁軍攻鄆州,段凝、杜宴球以大軍當陛下。”此處可以窺見朱温調動藩鎮兵力為己所用的能力。在官職設置上,後梁專門設置了行營都統、行營招討使、都招討使等將職,代表中央統帥藩鎮軍隊。掌握這一職位的武將有機會成為左右朝局的實權力量,例如梁北面招討使楊師厚。後梁末期,朱温三子朱友貞企圖殺死朱友珪而篡奪皇位,其支持者駙馬都尉趙巖説:“此事成敗,在招討楊令公耳。”果然,楊師厚最終被朱友貞拉攏,利用其影響力授意侍衞親軍都指揮使袁象先等裏應外合,幫助朱友貞完成了一場弒君奪權的宮廷政變。李克用、李存勖父子為了與朱温競爭,同樣十分重視對屬地的有效控制。他們力求重建安定的政治秩序,特別在李存勖繼承父業初期,其勵精圖治的願望表現得尤為明顯,他命州縣“舉賢才、黜貪殘、寬租賦、撫孤窮”,實現“境內大治”。

第三方面要看朱温和李存勖政權所面臨的挑戰之來源。朱温本人為其子弒殺,此後的二子奪位之爭帶來了政權內部的動盪,使後唐有機可乘。而李存勖的統治危機同樣來自內部叛亂。藩鎮力量雖然參與亂局之中,但其對政權的威脅是間接的、次要的。

後梁、後唐政權的建立者雖然出身藩鎮,但其奪位的過程本身切斷了其他藩鎮崛起的可能性。與唐末相比,後梁、後唐政權雖在版圖上大幅縮減,但有效統治區域卻有所擴展。可以説,朱温、李存勖的政治經營,邁出了天下由割據重回一統的第一步。

李嗣源的改革

重建秩序的努力

李存勖死後,後唐政權迎來了一位頗具傳奇色彩的繼任者——後唐明宗李嗣源,一位被嚴苛的宋朝史家青眼相看的人。歐陽修撰寫《舊五代史》時,唾棄這是一個“干戈起於骨肉,異類合為父子”的道德淪喪的時代,這樣血腥亂世中的君王,其私德能達及格線的恐怕寥寥無幾。而李嗣源卻得到史筆一致好評。司馬光説他“性不猜忌,與物無競……在位年穀屢豐,兵革罕用,校於五代,粗為小康”;歐陽修借“長老”之言,稱其“為人純質,寬仁愛人”。可謂濁世中的清流。

有趣的是,這位“為人純質”的君主,也不是依靠合法手段繼承君位的。李嗣源是五代時期第一位被手下軍士擁立為君的大將,他的經歷被後來的郭威、趙匡胤等人複製。只不過,李嗣源被擁立的過程似乎更為“清白”,其本人在漫長的武將生涯中也從未展示出非分的權力慾望。

李嗣源出身沙陀族,自13歲起跟隨李克用之父李國昌征戰,後被李克用收為養子。他輔佐李國昌、李克用、李存勖祖孫三代,捨生忘死,為後唐政權立下汗馬功勞。在攻滅後梁的戰鬥中,他出奇兵為李存勖攻取開封。李存勖後至,見此戰果,不禁“手攬其衣,以頭觸之曰: ‘天下與爾共之’”。可惜的是,如此忠勇的猛將,也難逃帝王之心的猜忌。同光三年(925)冬,他被莊宗詔至京城,度過了長達數月被監視軟禁的生活。第二年,貝州發生叛亂,莊宗命李嗣源引禁軍平叛。其間,禁軍將士厭惡莊宗行徑乖張殘忍,同情叛卒,於是與叛軍聯合挾持並擁立李嗣源。不久,莊宗李存勖意外死於郭從謙發動的一場禁軍叛亂,李嗣源即位為後唐第二任君主。

後唐地圖。來源/譚其驤《中國歷史地圖集》

作為皇帝,李嗣源的政治風格偏向温和,這大概是史書讚美其寬仁的主要原因。對於尚存一定危險性的藩鎮,李嗣源極少像朱温、李存勖那樣武力征討,而是選擇一些制度手段加以調和。天成元年(926)八月,李嗣源先後向藩鎮下達兩份詔令。第一份詔令旨在限制藩鎮的用人權,首先規定了對朝廷任命的藩鎮僚佐與節度使奏請任命者區別對待,節度使離任時,其自行選拔的僚屬也應去職,避免節度使利用門生故吏繼續把持當地軍政權力;詔令還對不同級別的藩帥在舉薦屬官的數量和流程進行嚴格限制,約束節度使在人事任命上氾濫的特權。第二份詔令重點限制藩鎮的苛政及不法行為,規定為避免節度使肆意對轄地民眾攤派苛捐雜税,朝廷允許縣鎮官吏奉敕拒絕上級節度使的加賦要求。同時,詔令還限制藩帥非法招募罪犯、盜匪充當部曲的行為。李嗣源的高明之處在於將愛民與治理藩鎮的目標統一,致力於在基層重塑中央權威,使民眾成為改革的基礎。

政治改革之外,李嗣源努力修復統治者的道德形象,挽救五代時期日益崩壞的政治倫理。繼位之初,他便將莊宗時代的大批宮人放還歸家,以示節儉;他平素好騎射田獵,當皇帝后卻極力減少田獵次數,以免損害農田。一次,西北邊境的幾個軍官被指控蓄謀盜賣軍馬,按律應處以死刑,李嗣源以“不可以一馬殺三人命”為由予以減免。他還在天成三年(928)下了一道詔令:“在京遇行極法(執行死刑)日,宜不舉樂,兼減常膳。諸州遇行極法日,禁聲樂。”如此案例數不勝數。

遺憾的是,李嗣源繼位時已是花甲老人,在位時間僅七年,這使得世人沒有機會看到他的改革在足夠長的時間中開花結果。他去世後,其養子李從珂與親子李從厚爭位,天下重回戰火。石敬瑭乘虛而入,建立了五代第三個王朝。

從石敬瑭到劉知遠

逐漸變形的藩鎮奪權之路

後晉“兒皇帝”石敬瑭,是五代君主中最惡名昭彰的一位。他勾結契丹,出賣幽雲十六州,給北宋邊防遺留了無盡後患。從藩鎮與中央實力消長的視角來看,石敬瑭卑劣的政治選擇恰恰是此時藩鎮勢力衰落的寫照。憑藉藩鎮資本起家的石敬瑭已不足以憑藉一己之力對抗中央,這才與強大的契丹聯手。天福元年(936)五月,石敬瑭在起兵謀反前,曾與手下諸將商議對策,其部下提供了兩條道路。後漢開國君主劉知遠,此時為石敬瑭部將,他向石敬瑭建言:“明公久將兵,得士卒心;今據行勝之地,士馬精強,若稱兵傳檄,帝業可成。”劉知遠給出的方案是常規的藩將奪權之路,若此路成功,則石敬瑭的上位過程便是朱温、李存勖的翻版。而掌書記桑維翰則給出了依附契丹的方案:“契丹部落近在雲、應,公誠能推心屈節事之,萬一有急,朝忽夕至,何患無成。”石敬瑭起兵之後迅速陷入困境,被後唐將領張敬達圍困於太原。他不得已向契丹求援,割地折節,以史無前例的狼狽姿態登上皇帝之位。

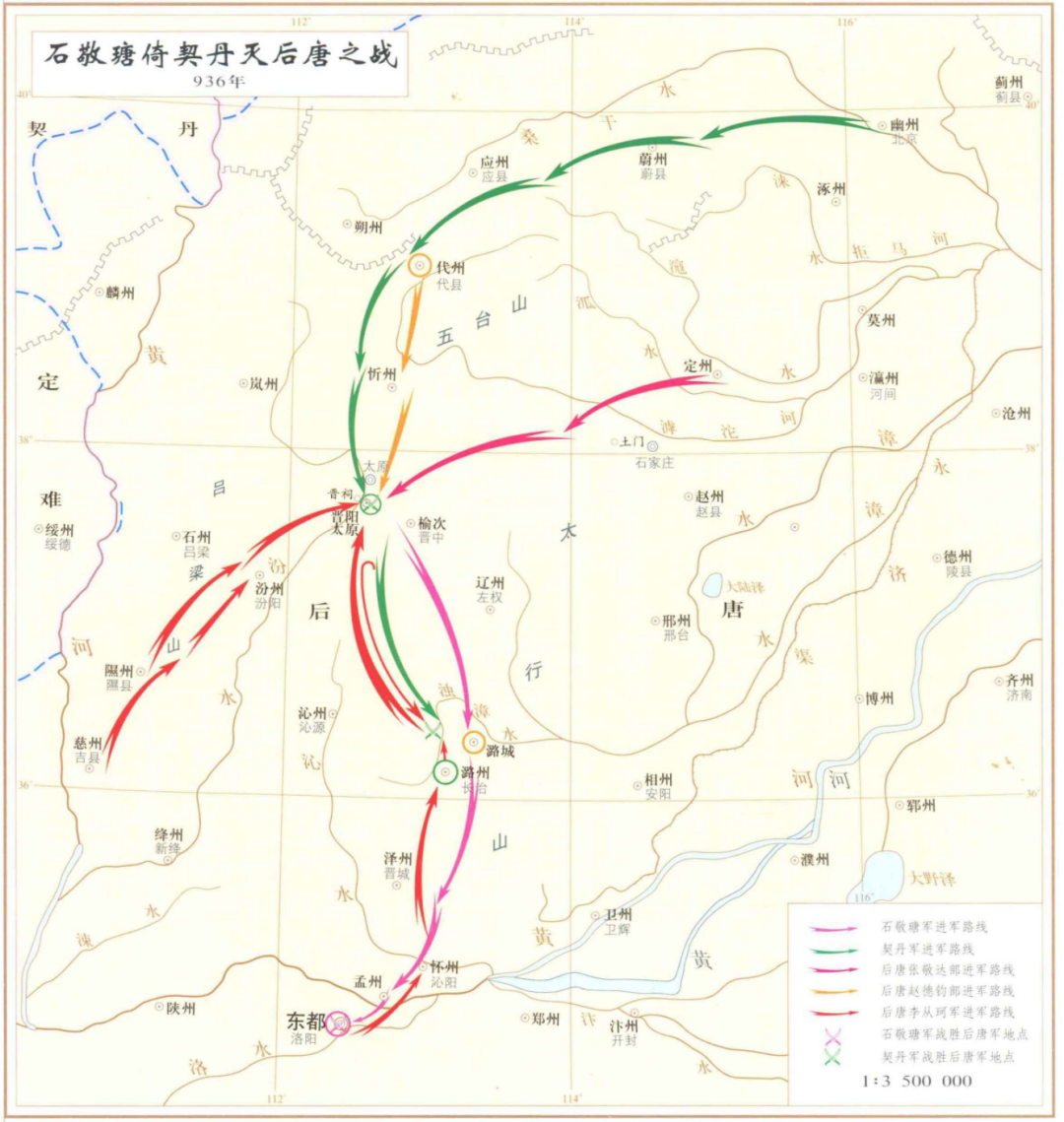

石敬瑭依契丹滅後唐之戰。來源/中國人民革命軍事博物館《中國戰爭史地圖集》,星球地圖出版社2007年版

後漢開國君主劉知遠起兵的資本更為複雜,既有藩鎮背景、禁軍威望,又有抗擊契丹而形成的民心基礎。劉知遠在天福六年(941)任河東節度使,出鎮太原,而此前他已在侍衞親軍馬軍都指揮使位置上任職三年,在禁軍中積累了廣泛人望。後晉開運元年(944),郭威對劉知遠言道:“河東山川險固,風俗尚武,士多戰馬,靜則勤稼穡,動則習軍旅,此霸王之資也。”然而,這些條件對劉知遠來説依然不足。開運四年(947)正月,契丹進犯後晉,俘虜了少帝石重貴,後晉滅亡。

此時的劉知遠原本也想如其他藩帥一樣納表歸降。可劉知遠派往契丹的使臣卻敏鋭覺察到,契丹朝局混亂,有機可乘。抱着投機的心態,劉知遠舉起了抗擊契丹的大旗。不出所料,這一做法贏得了不少抗遼派的支持,為他賺足了政治資本。劉知遠也由此成為五代最後一個登上君位的藩鎮統帥。

清人繪後漢高祖劉知遠像。來源/中國歷史博物館保管部編《中國曆代名人畫像譜》,海峽文藝出版社2003年版

後漢滅亡後,其在河東地區的政治遺產被北漢小朝廷繼承。北漢算是晚唐五代以來,北方地區殘存的最後一個具有割據能力的地方勢力。它與後周、北宋政權周旋多年,最終在宋太宗太平興國年間被徹底剷除。因此,早在北宋建立之前,中原地區的中央政權就已不需要面對唐末意義上的藩鎮難題。因此,趙普所講的“節鎮太重、君弱臣強”中,後者才是真正的威脅。而這裏的臣,是五代時期實力快速崛起的禁軍將領。

去手足之危,成腹心之患

禁軍的創設起於唐朝,其名稱有一定迷惑性,讓人以為這是守護宮禁的部隊。其實,創設禁軍的真正目的,在於使天子擁有一支“親兵”,創造足以震懾藩鎮的中央武裝。唐朝禁軍,早期有南衙、北衙之分,南衙指“諸衞之屯於宮南者”,為宰相掌管;北衙為皇帝的親信宦官掌管。後來,南衙逐漸廢弛,禁軍主要指北衙禁軍。而唐代北衙中的左右龍武、左右羽林、左右神武等“六軍”,也就成為五代時期禁軍的初始建置。

唐殿堂侍衞圖。來源/陝西歷史博物館

後梁沿用唐代禁軍六軍之名,六軍軍號有所擴充,增加了天武、英武、天威等軍號。名號變化的背後是禁軍內部的擴充和實力重組。這一時期,禁軍中還出現了沿用至北宋的“侍衞親軍”的名號,親軍的叫法來自藩鎮,本指藩鎮節度使的直屬部隊,亦稱牙兵。朱温在擔任節度使期間,史料中屢屢有其帥“親軍”征討的記載。節度使若成為皇帝,其身邊的部隊也就有了侍衞親軍之名。

後唐立國後,以“中興唐室”的政治口號來確立其統治的合法性。故其在很多制度上都效法唐代,然而,其禁軍軍制卻基本沿襲後梁。侍衞親軍有“馬軍”與“步軍“之分始於後唐明宗李嗣源時期,這是禁軍內部的第一輪分權,其背景是禁軍中馬軍力量的發展壯大。後唐明宗長興四年(933)二月,明宗向樞密使範延光詢問軍馬的數量,範延光回答有三萬五千匹。明宗追憶往昔,嘆道:“今有鐵馬如是,而不能是九州混一,是吾養士練將之不至也。”明宗之所以有此嘆,是因為李克用時,沙陀騎兵不到七千,到莊宗李存勖時期才勉強過萬,而此時竟然翻三倍有餘,可見其發展之迅速。天成三年(928),李嗣源將此前分駐三處的禁軍家屬統一遷至開封,可見中央政府已有對禁軍提防、限制之意。

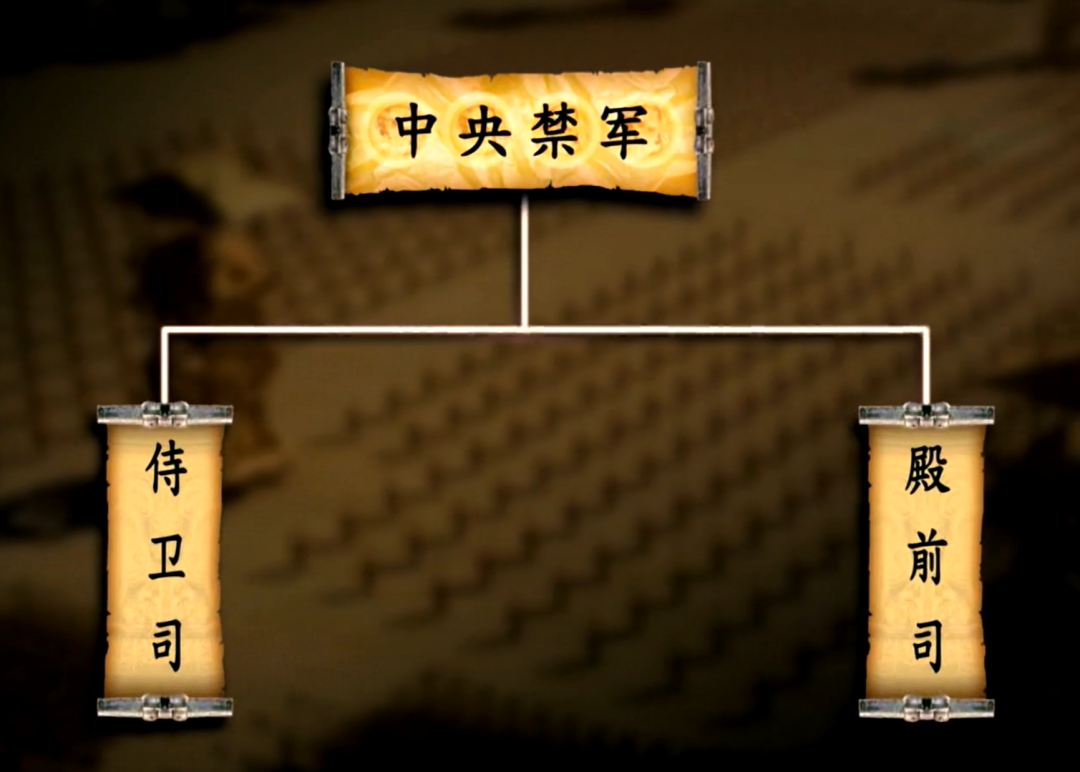

後周時期,禁軍中的另外一個分權機構出現,即殿前軍。“殿前”之稱從後晉開始已間或出場,五代史料中先後出現過“殿前散指揮都虞候”“殿前都部署”等軍職。後周太祖郭威於顯德元年(954)十月大規模調整禁軍:整合殿前諸軍,將之前控鶴、鐵騎、內殿直等原先或隸屬,或不隸屬殿前軍的禁軍武裝力量統一劃歸殿前軍統轄,形成了後來語境中的所謂“殿前諸班”,使得殿前親軍初步具備了和侍衞親軍並立的人員規模。周太祖還選募勇士,遴選“武藝超絕及有身手者,分署殿前諸班”,增強殿前司實力。顯德三年(956),後周太祖加設“殿前都點檢”之位,其地位與侍衞親軍都指揮使比肩。周太祖臨終前頒佈的一系列軍事任命中,殿前都指揮使李重進與侍衞馬軍都指揮使樊愛能,以及侍衞步軍都指揮何徽並稱,證明此時禁軍中的三個機構已有鼎足之勢。自此,禁軍正式分為侍衞親軍馬軍、侍衞親軍步軍和殿前司三部分,也就是宋代“三衙”。

從後梁到後周,禁軍的實力不斷發展,機構不斷完善,但對於歷任君主來説,確保禁軍的忠誠度始終是一個難題。宋太祖曾感慨:“晉、漢以來,衞士不下數萬,然可用者極寡。”禁軍將帥往往貪財逐利,為敵酋或亂臣賊子收買而出賣君主的情況屢見不鮮。

長興四年(933),後唐明宗去世。鳳翔節度使李從珂起兵與新即位的後唐閔帝李從厚爭奪帝位。李從厚命禁軍平叛,不料圍城的禁軍竟輕易在陣前被李從珂勸降。嚐到甜頭的李從珂,自此不遺餘力地用財物收買禁軍軍心。他在城中對百姓橫徵暴斂,所得財物盡數用來犒軍。還預先許諾軍士,若攻入洛陽,每人賞錢百緡。閔帝聞言,亦傾盡府庫犒賞諸軍。不料,剛剛領到賞賜的軍士公開揚言,到鳳翔可以再邀領一份賞賜。這一場奪位鬧劇的最終結果,是閔帝李從厚敗逃到石敬瑭處,被石敬瑭移交給李從珂處死。李從珂自己的皇位也坐得並不安穩。禁軍慾壑難填,李從珂不得已,設法增加洛陽居民的課税來籌集賞軍的費用,甚至後宮中太后與太妃的衣服器物也被徵用。但他最終沒能換來禁軍真正的忠心。禁軍兵士在城中散佈童謠,諷刺李從珂為人吝嗇。三年後,石敬瑭引契丹軍隊南下,末帝李從珂在眾叛親離的絕望中自焚而死,後唐覆滅。國家費大力氣建設出來的“天子親兵”,在關鍵時刻卻如此貪婪、忠信全無。

禁軍驕兵悍將之害,比起藩鎮有過之而無不及。

分權更要治心

宋人的治軍對策

後周世宗柴榮時期,禁軍問題依然沒有找到制度性的解決方案。柴榮對禁軍的管理依然侷限在調換將帥這樣的窠臼之中。儘管《通鑑》記敍世宗整軍成果時説“御軍號令嚴明,人莫敢犯……士卒精煉,甲兵有備,羣下畏法,諸將效力”,但不難看出,禁軍此時表面的忠誠守法,都建立在柴榮的個人魅力上,這一切在他本人去世後立刻分崩離析。

柴榮為防止兵變,在侍衞軍之外組建殿前軍,改變了晚唐以來外重內輕的局面。來源/紀錄片《中國通史》截圖

宋太祖趙匡胤成長於行伍,見證了柴榮整頓禁軍的全過程。對趙匡胤來説,他看到了足夠多的前人教訓,並能深刻理解其中得失,因而有機會站上巨人的肩膀,看到正確的道路。

宋太祖即位初期,也效法前代,先對禁軍將帥入手,進行一系列人事調整,其基本原則是以親換疏、以卑換尊。建隆元年(960)秋天,趙匡胤開始第一輪換帥。他撤換了禁軍中地位平行於殿前司、與自己曾是同僚的侍衞親軍馬軍都指揮使張光翰,及侍衞親軍步軍都指揮使趙彥徽,以心腹韓重贇、羅彥瓌接替。第二年,又以石守信替換韓令坤的侍衞親軍都指揮使之職,罷去慕容延昭的殿前都點檢之職,此職不再除授。我們熟悉的“杯酒釋兵權”,體現的是宋太祖的第二輪換帥。這一輪的禁軍人事調動,目標是罷去心腹大將之兵權,如侍衞親軍都指揮使石守信、殿前副都點檢高懷德等都出鎮外藩,繼而換上張瓊、劉光義等威望更低、才能平庸之輩。

我們再來看宋的治軍方案中異於前朝的部分:

首先,利用五代時期業已形成的“樞密院“和”三衙”機構,對禁軍的統兵與調兵權進行拆分。按照範祖禹的總結:“天下之兵,本於樞密,有發兵之權無握兵之重;京師之兵,總與三帥,有握兵之重而無發兵之權,上下相維,此所以百三十餘年無兵變也。”其具體調動流程是,日常由三衙管軍,若有戰爭需要用兵時,“一兵之出,必待樞密院之符”,而執行作戰的具體軍事統帥亦是臨時任命。軍事作戰完畢,兵歸三衙,將還本職。這樣有效杜絕了禁軍大將謀逆的可能。

其二,嚴明軍紀,整頓軍旅的習氣作風。出身行伍的宋太祖,深知軍營中的不良習氣乃是大害,故而在軍隊內部整頓法度。首先是要求明確上下級關係,杜絕以下犯上,這在宋代稱為“階級法”,“峻其等為一階一級之法,動如行師,俾各服其長”。此外是嚴格軍營中的禁戒,衣服長不得過膝,不能穿皂色和紅紫色的衣服,魚肉、酒以及葱韭之類的葷腥之物也不可帶入軍營。禁軍士兵每月領軍糧需要自行肩扛,不得僱人僱車協助。另外,北宋禁軍有大量駐泊於地方,京城禁軍與地方上的禁軍定期更戍,目的是讓禁軍能夠“均勞逸,知艱難,識戰鬥,習山川”。宋初的禁軍訓練有素,與後代禁軍的形象截然不同。

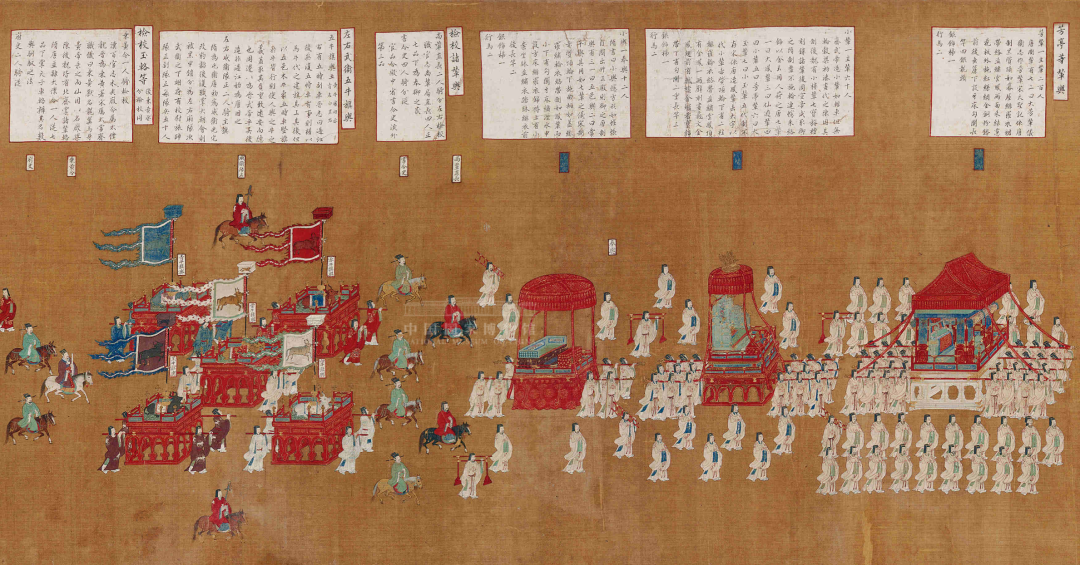

《大駕鹵簿圖書》卷。“鹵簿”為皇帝出行時的車駕次第。在宋代,根據皇帝出行活動重要性的大小,鹵簿規格分為不同等級,大駕鹵簿用於重要場合。有研究者認為,本圖卷是元人在宋綬《鹵簿圖記》基礎上完成的,是研究宋代輿服、儀衞、兵器、樂器等制度的重要形象資料。來源/中國國家博物館

經過一系列改革,宋代禁軍的將帥風貌與權力結構與五代有了本質差異。一場自唐末以來綿延近一個世紀的“兵亂”時代終於結束。大量的士兵放下刀槍,從職業僱傭軍人,重新做回田間耕夫。宋朝廷或賜給他們土地,或賜給他們種子與耕牛。

我們不能小看這一“温馨”瞬間的價值。很多學者指出,唐末之亂,起於府兵制的崩壞。而府兵之壞,源於均田制的崩潰。大量農民失去土地,流離失所,不得不被招募入伍,形成一支支與主帥榮辱與共的職業武裝,構成了驕兵悍將存在的社會基礎。因此,不管是藩鎮之患,還是禁軍之患,其根源皆在於動盪不安的基層社會。百姓之疾苦不除,什麼君明臣賢、上下一心皆是夢幻泡影。

這個道理,想要做救世明君的李嗣源大概是懂的;渴望走出五代禍亂輪迴,給大宋一個光明未來的宋代開國君臣也是懂的;乃至朱温、李存勖、郭威、柴榮等等,在他們做出某些決策的瞬間,大約也是懂的。不論王侯將相如何謀劃,歷史的發展自有其方向。亂世的舞台無情而又公正,它讓荒謬的政策付出代價,讓合理的制度得以保留。到底是誰結束了亂世?與其説是宋人,不如説是五代終結了自己。

參考書目

1.張其凡《五代禁軍初探》,廣州:暨南大學出版社,1993年11月

2.陳峯《宋代軍政研究》,北京:中國社會科學出版社,2010年9月

3.王庚武著,胡耀飛、尹承譯《五代時期北方中國的權力結構》,上海:中西書局,2014年4月

4.【美】戴仁柱著,劉廣豐譯《從草原到中原:後唐明宗李嗣源傳》,北京:中華書局,2020年6月