網上為什麼這麼多人撕逼?_風聞

雷斯林-雷斯林官方账号-08-15 15:10

上週我們發了篇文章,問這鞋子是灰綠還是粉白的。

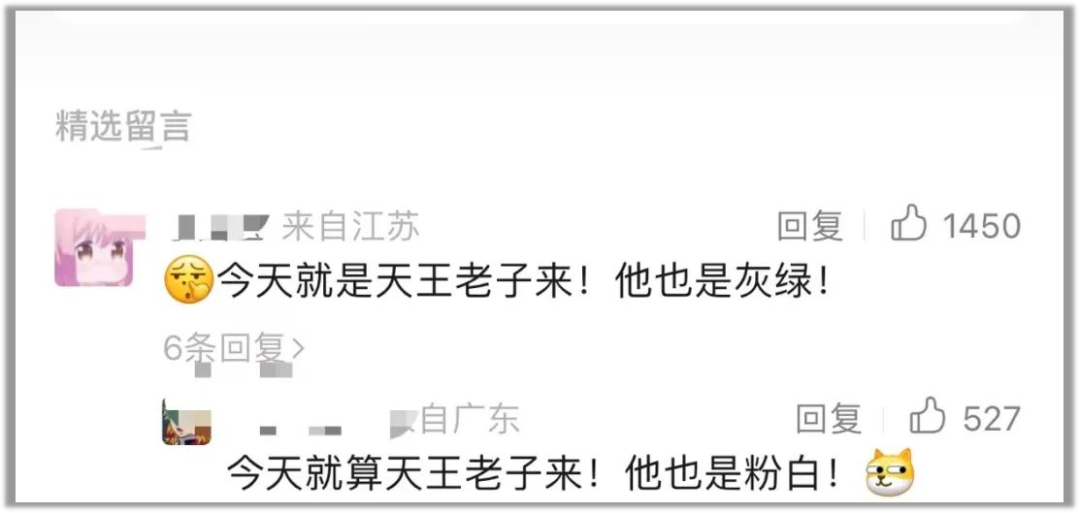

兩個高贊評論直接槓上了。

一個表示:

今天就是天王老子來,他也是灰綠!

另一個不甘示弱:

今天就算天王老子來!他也是粉白!

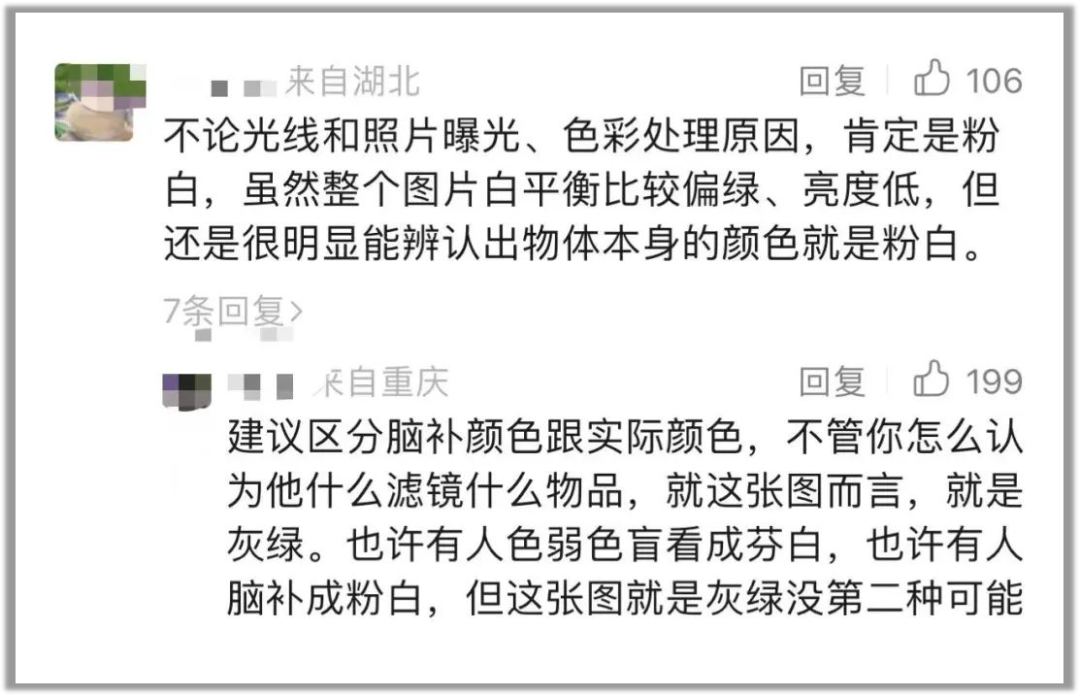

一番吵架升級後,有人放下狠話,表示能看出粉白的人就是色弱!

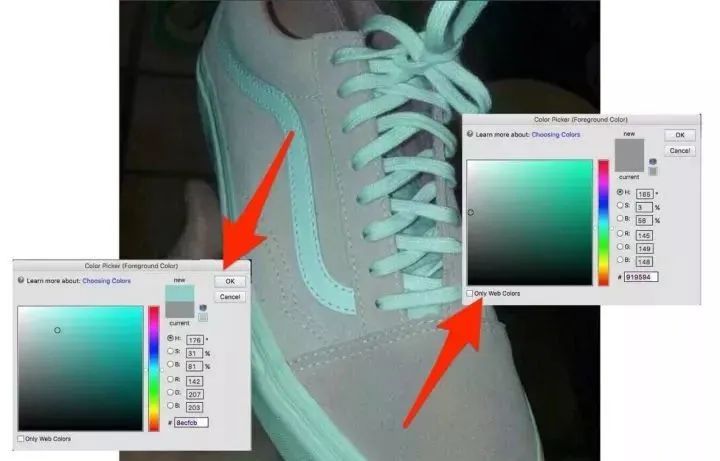

最後有人直接放大招,拿出PS拾色器,鑑定出來這就是灰綠色。鞋帶#95bbb8,鞋面#7d8a8e,直接終結了整個話題。

等等,所以這鞋子就是灰綠色嗎?

不是。

其實這鞋子確實是粉白色:

只不過圖片經過處理,在暗光下給粉白色加了一層濾鏡。所以才會看起來是灰綠色。

同一張圖,為什麼一些人看起來是灰綠色,另一些人看起來是粉白色呢?

想解開這個問題,首先要了解眼科學。

機器看東西很簡單,根據物體反射、透射或發射的不同波長的光來區分物體。你測試一萬次,一萬次都是一樣的結果。

這是客觀的。

相比機器,人眼要複雜得多。

眼睛使用視錐細胞和視棒檢測光線兩種感光器,將信號發送到視覺皮層,然後將這些感覺轉化為主觀感知的顏色。

但要將一個熟悉的物體識別為一致的顏色,還需要視覺系統時時刻刻都在設法排除光源對色彩知覺的影響,即色彩恆常性。

以下面這張圖為例。

如果你用取色器測試左邊,它會告訴你雞蛋白是黃色的。

但你用肉眼看,就是知道左邊的蛋白還是白色的,只不過蒙了一層黃光。

因為你知道雞蛋白就是白色的,然後會以此為基礎,去認知周圍的其他顏色。

也就是説,你看到的顏色不一定是客觀的顏色,而是大腦收集到信號後,經過處理,反應給你的顏色。

説回到這個鞋。

説回到這個鞋。

這是一雙加了綠色****濾鏡的粉白鞋,但因為大多數人並沒有見過這雙鞋,不知道鞋子的顏色是什麼。加上圖片裏沒有已知顏色的物體作為參考對象,提供的信息太少。

這時候腦補作用會被放大,正如中華全國學聯的科普介紹:

看到灰綠的是圖片的顏色,而看到粉白的是大腦直接過濾了光線的影響,自動進行調色從而直接看到鞋子的本身顏色。

看到粉白只能説是視網膜視錐細胞擁有較好的色彩感知能力,會**主動排除干擾,**腦補出真實色彩。

看到灰綠説明你腦補能力沒那麼強。

看下面這張動圖你們就懂了:

與之類似的,還有之前吵翻天的這條裙子:

我看到的是藍黑色,但也有相當大一部分人看到的是白金色。

這電飯鍋一些人看到的是綠色,另一些人看到的是粉色,而我看到的則是淺****藍色。

也許粉色黨因為平時接觸的電飯煲都是粉色。

這張圖裏的草莓已經完全不是紅色了,但大多數人就是能從中腦補出紅色。

你看得到草莓,知道它是紅色。但實際上裏面像素不是紅色的。

等等等等。

我們總説眼見為實,但其實同一個東西,在不同人眼裏可能天差地別。

不止視覺,聽覺也一樣。

一個美國高中學生學習世界文學課,碰到了一個詞語,她從網站上錄下了電腦發音,把音頻發給朋友看後得到了截然不同的意見。

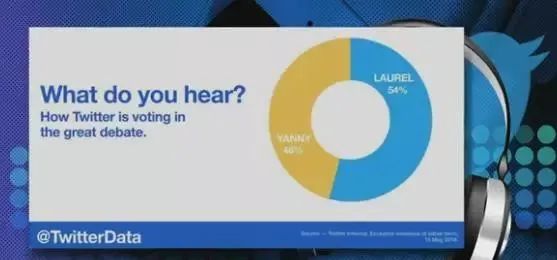

你聽聽,這是“Laurel”,還是“Yanny”。

推特上統計了一下,Laurel黨完勝Yanny黨。

有人發表了身邊統計學,説年輕人聽到的是Yanny,年紀大的聽到的是Laurel。

我打開這個音頻,一問同事,結果只有我自己是Yanny黨,事實上我可能還是裏面年紀最大的。

説到這裏,這也不過是聽力差別,哪成想在網上差點淪為優越感之爭了。

Ellen秀的主持人當時就説自己明明聽到了Laurel。

大名鼎鼎的斯蒂芬金呼告,這還能不是Yanny?

慢慢的,一些“Yanny”黨自認為更有青春活力的人才聽得到Yanny這個詞。

加拿大議員甚至揚言要Laurel黨這些“異教徒”“洗耳恭聽”。

在聽力問題上訴諸優越感大可不必,倒是他們的依據倒真有幾分科學道理。

馬斯特裏赫特大學聽覺與認知神經科學教授Lars Riecke的解釋是:

如果將音頻裏較低的頻率移除的話,你就會聽到Yanny,如果移除較高的頻率,你則會聽到Laurel。

如果你的耳朵對高低音頻都敏感的話,你則兩者都聽得到。”

那什麼影響耳朵的敏感度呢?

年齡。

所以我們常説,人和人之間是不可能互相理解的。

看一雙鞋子,我看到的是灰綠鞋子,你看到的是粉白的;聽一個單詞,我聽到的是Yanny,你聽到的是Laurel;

別説同一件事我們得出不同結論了。

我們看到的世界都是不一樣的,那還怎麼互相理解?

有人看到椰樹模特覺得是在打擦邊球,有人稱讚他們謳歌了青春正能量;

有人覺得6000萬資產在上海連中產算不上,有人覺得這是十輩子都賺不到的鉅款。

有人在數從蓬萊東路到南天門有多少天兵天將擋路,有人看完大鬧天空就想問大聖砍人時眼睛幹不幹。

達成默契向來不易,跨服聊天倒是世間的常態。

如果你覺得自己看到的就是真理,就很容易和人吵起來。畢竟對方也覺得自己眼見為實,板上釘釘。

於是一場撕逼大戰,再所難免。

所以某位前人説得好:

求同存異。

與其強求理解,不如尊重更多想法。

説到這裏,我有一絲悲觀。

如果有人説百分百理解我的情緒,那我肯定不相信,我會覺得他在逗我,甚至想騙我。

但我也會有點開心。

思想多樣性,難道不也是世界的可愛之處嗎?

也因為人和人之間無法理解,所以我們孤獨。

真正能消解孤獨的是一對一的深入交流,是單對單的親密關係。

可以是和父母,可以是和愛人,孩子,某位知己,或者是某個已經逝去的偉大靈魂建立聯繫。大部分人都需要這種聯繫,否則人會陷入無助的境地,找不到生活的意義,找不到明天的希望。

但理解是奢侈品,在一次又一次的傾訴失敗,在一場又一場的雞同鴨講後,很多人失望地假裝愛上孤獨。

又有多少人真的喜歡孤獨,他們只是不想失望罷了。

電影《巴別塔》中東京的聾啞少女,在社會邊緣遊離,母親早亡,父親忙於工作,她口不能言,孤獨到無法訴説自己的孤獨,只能以肉身陳述。

同初識的少年用威士忌送服迷幻藥片,對不良青年脱下內褲,試圖讓牙醫撫摸自己的身體,最後對前來調查母親死亡事件的年輕警察赤身裸體。

每一次陳述後都更孤獨一點,每一次陳述都比上一次失敗地更徹底。

初識的少年最後在舞廳的紅藍燈光中吻了別人,牙醫憤怒地喝令少女離開,就連最後得年輕警察也只是遞給她衣服,目光沒有在她乾癟,瘦削的身體上停留半秒,悄然離開。電影的最後,少女赤裸着撲進父親懷裏痛哭。

鏡頭漸漸拉遠,終於這扇窗户也成為深夜東京城萬千燈火中的一點,或明或暗的畫面裏,成千上萬人在別離,彷徨,痛苦,以活生生的姿態演繹着汪峯套路式歌詞中的種種套路。

那幾乎是我所有電影中最喜歡的一個鏡頭。

那時天下人的口音語言一樣,於是在平原上他們商量建起一座通天的塔來。

耶和華見人如此,曉得今後將不再有他們做不成的事了,就下去變亂了他們的語言,又使他們彼此分散在世上。

——《聖經·創世紀》第十一節,巴別塔。

從此之後,孤獨成為了人類另一重原罪。每一個人成為一個國家,遍佈疆界和關卡.

語言,無論它是否能夠被流暢地説出,都成為障礙,我們很不容易彼此聽見,聽見了也無法彼此懂得,懂得了也難以彼此應答。

再回到現實裏。

學語言時我們常開玩笑,説如果古人不作死修這個塔,我們也不用背單詞背得這麼辛苦,陰陽中性,六個變位。朋友也幽幽地説那她也不會和她的外國男友分手。

他説的段子她笑不出,她想吐槽的點他不懂。這種時候才發現如果做不到真正完全融入別國文化,語言再好也是白搭。甜蜜期過後,兩人都陷入到無盡的孤獨之中。雖然還相互喜歡,但再也找不到在一起的意義。

世上的事大抵如此。

世界上一切無疾而終的愛情到了最後都是一個交流的問題。

從每天有説不完的話到“早安”,“午安”,“晚安”,“吃了嗎?”,再到最後相顧無言,無法交流。

和最親的人無法交流,所以孤獨。

不僅如此。

1888年,一生貧困孤獨的梵高和高更發生劇烈爭吵,高更大怒離去,梵高一個人失控地割下自己的耳朵,以對抗越來越巨大的狂躁感,孤獨感。兩年後,梵高在麥田深處畫下自己最後一幅作品《麥田裏的羣鴉》,開槍自殺。這是無法與整個時代和解的孤獨。

梵高的畫作適合在夜裏看,情緒濃郁地就快要在紙上化開

1889年,尼采在都靈的一家酒店門口駐足。他的目光被酒店外的一個馬車吸引。不遠的地方,停着一輛小馬車。馬車的車伕遭遇到了一匹倔強的馬。不管車伕怎麼喊叫,馬匹根本沒有要移動的意思。最終,車伕失去了耐心,拿起了鞭子,朝馬匹打去。尼采見到此番情景,擠進人羣,衝到馬匹跟前,阻止住馬伕,抱住馬的脖子,痛哭起來。

“我那可憐的受苦受難的老夥計啊。”

之後這位和時代格格不入,桀驁不馴卻一生孤獨的天才徹底精神錯亂。這是獨立於整個人類之外的孤獨。

都靈之馬

還有廣為人知的費米悖論。

銀河系之中有超過1000億個恆星,宇宙中有超過1000萬億顆類地行星,如果説其中沒有一顆行星上出現過文明,這是扯淡。事實上,據概率估算,可觀測的宇宙中,可能有100億個文明,而銀河系中可能就有超過10萬個智能文明。

照這樣説,銀河系應該是一片嘈雜。

然而這麼多年來,地球上的人什麼都沒看到,什麼都沒聽到,來自地外文明的信息為0,宇宙對人類依然像死一般的安靜。

這還不是最奇怪的地方,更奇怪的是宇宙已經有200億歲了,那最早出現的文明可能科學技術領先我們一百多億年。

你要知道,1000年前,甚至人類還沒發現南美洲,那100多億年是什麼概念。

既然領先我們一百多億年的文明都沒發現我們,那最大的可能應該是:

宇宙中根本沒有文明可以越過數萬光年的鴻溝,文明到了一個瓶頸後就不再發展,最後只能在自己的星球上等待着滅亡的到來。

人類像從出生起就被關在自己小房間裏的孩子一樣無助,默默出生,默默生長,最後默默滅亡,連看到二向箔的機會都沒有。

和曾經嘲笑過的恐龍沒有區別,最後都會爛死在這片土地上,而大部分人在爛死之前,甚至從沒在這片土地上有過一座自己的房屋。

這是全宇宙所有智能生命的終極孤獨。

人類個體所能體會的最大孤獨

我也不喜歡孤獨,我喜歡契合的靈魂間的碰撞。颱風來的時候寫過下面這些句子,也不知道送給誰,就送給讀到這篇文章的你們吧。

下班後我跑着去見你。

我跑過肆虐上海的颱風,一陣大風從後面划來,樹葉上的雨水都落在我身上。

我跑過夏日將晚未晚的晚霞。太陽被烏雲遮住,依然咆哮着把所有云朵都染成紅色。

我跑過嘰嘰喳喳的男女,男人壓低聲音,對女人説“我一個月能拿這個數”,然後兩個人一起竊竊地笑。

我跑過地鐵安檢員,他們有氣無力地説着“麻煩配合一下配合一下”,然後用手摸一摸我的包,想要摸出點什麼。

我跑過地鐵上濃妝豔抹的女人,跑過手扶梯右邊靜滯的人類,跑過散發着發膩甜味的麪包房以及西裝革履正鑽進跑車的男人。

我跑過牙牙學語的嬰兒,跑過雨幕中無數人依靠着的中金大廈,跑過大廈下閃爍的霓虹燈以及霓虹燈旁叫賣着劣質雨傘的老太太。

我跑進雨中,我跑過日落,我跑進夜裏,一直跑過整個世界的末日想見你。

我想見你,向你説我的孤獨。

“我的孤獨就像一個人類經過另一個人類”